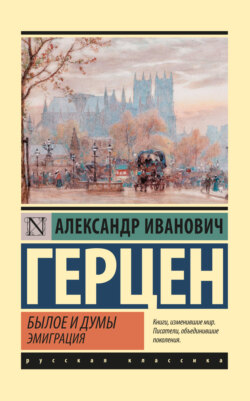

Читать книгу Былое и думы. Эмиграция - Александр Герцен, Александр Иванович Герцен - Страница 9

Часть пятая. Париж – Италия – Париж (1847–1852)

Западные арабески

Глава IV

ОглавлениеВавилонское столпотворение. – Немецкие Umwâlzungsmânner’ы[79]. – Французские красные горцы. – Итальянские fuorusciti[80] в Женеве. – Маццини, Гарибальди, Орсини… – Романская и германская традиция. – Прогулка на «Князе Радецком»

Было время, когда, в порыве раздражения и горького смеха, я собирался, на манер гранвилевской иллюстрации, написать памфлет: «Les réfugiés peints par eux-mêmes»[81]. Я рад, что не сделал этого. Теперь я смотрю покойнее, меньше смеюсь и меньше негодую. К тому же и эмиграция продолжается слишком долго и слишком тяжко гнетет людей…

Тем не меньше я и теперь скажу, что эмиграции, предпринимаемые не с определенной целью, а вытесняемые победой противной партии, замыкают развитие и утягивают людей из живой деятельности в призрачную. Выходя из родины с затаенной злобой, с постоянной мыслию завтра снова в нее ехать, люди не идут вперед, а постоянно возвращаются к старому; надежда мешает оседлости и длинному труду; раздражение и пустые, но озлобленные споры не позволяют выйти из известного числа вопросов, мыслей, воспоминаний, из которых образуется обязательное, тяготящее предание. Люди вообще, но пуще всего люди в исключительном положении, имеют такое пристрастие к формализму, к цеховому духу, к профессиональной наружности, что тотчас принимают свой ремесленнический, доктринерный тип.

Все эмиграции, отрезанные от живой среды, к которой принадлежали, закрывают глаза, чтоб не видеть горьких истин, и вживаются больше в фантастический, замкнутый круг, состоящий из косных воспоминаний и несбыточных надежд. Если прибавим к тому отчуждение от не-эмигрантов, что-то озлобленное, подозревающее, исключительное, ревнивое, то новый, упрямый Израиль будет совершенно понятен.

Эмигранты 1849 года не верили еще в продолжительность победы своих врагов, хмель недавних успехов еще не проходил у них, песни ликующего народа и его рукоплескания еще раздавались в их ушах. Они твердо верили, что их поражение – минутная неудача, и не перекладывали платья из чемодана в комод. Между тем Париж был под надзором полиции, Рим пал под ударами французов, в Бадене свирепствовал брат короля прусского, а Паскевич по-русски, взятками и посулами, надул Гёргея в Венгрии. Женева была битком набита выходцами, она делалась Кобленцем революции 1848 г. Итальянцы всех стран, французы, ушедшие от Бошарова следствия, от версальского процесса, баденские ополченцы, вступившие в Женеву правильным строем, с своими офицерами и с Густавом Струве, участники венского восстания, богемцы, познанские и галицийские поляки – все это толпилось между отель де Берг и почтовым кафе. Умнейшие из них стали догадываться, что эта эмиграция неминутна, поговаривали об Америке и уезжали. Большинство, совсем напротив, и в особенности французы, верные своей натуре, ждали всякий день смерти Наполеона и нарождения республики: демократической и социальной – одни, другие – демократической, но отнюдь не социальной.

Через несколько дней после моего приезда, гуляя в Паки, я встретил какого-то пожилого господина с видом русского сельского священника, в низкой шляпе с большими полями, в черном белом сертуке, прогуливавшегося с каким-то иерейским помазанием; возле него шел человек страшных размеров, небрежно собранный из огромных частей людского тела. Со мной был молодой литератор Ф. Капп.

– Вы не знаете их? – спросил он меня.

– Нет, но, если я не ошибаюсь, это Ной или Лот, прогуливающийся с Адамом, который, вместо фиговых листьев, надел не по мерке сшитое пальто.

– Это Струве и Гейнцен, – ответил он, смеясь. – Хотите познакомиться?

– Очень.

Он подвел меня.

Разговор был ничтожен; Струве возвращался домой и просил зайти; мы пошли с ним. Небольшая квартира его была наполнена баденцами; середь их сидела высокая и издали очень красивая женщина, с богатой шевелюрой, оригинальным образом разбросанной, – это была известная Амалия Струве, его жена.

Лицо Струве с самого начала сделало на меня странное впечатление: оно выражало тот нравственный столбняк, который изуверство придает святошам и раскольникам. Глядя на этот крепкий, сжатый лоб, на покойное выражение глаз, на нечесаную бороду, на волосы с проседью и на всю его фигуру, мне казалось, что это или какой-нибудь фанатический пастор из войска Густава-Адольфа, забывший умереть, или какой-нибудь таборит, проповедующий покаяние и причастие в двух видах. Наружность Гейнцена, этого Собакевича немецкой революции, была угрюмо груба; сангвинический, неуклюжий, он сердито поглядывал исподлобья и был не речист. Он впоследствии писал, что достаточно избить два миллиона человек на земном шаре – и дело революции пойдет как по маслу. Кто его видел хоть раз, тот не удивится, что он это писал.

Не могу не рассказать о чрезвычайно смешном анекдоте, который со мной случился по поводу этой каннибальской выходки. В Женеве жил, да и теперь живет, добрейший в мире доктор Р., один из самых платонических и самых постоянных любовников революции, друг всех выходцев; он на свой счет лечил, кормил и поил их. Бывало, как рано ни придешь в café de la Poste, a доктор уже там и уже читает третью или четвертую газету, зовет таинственно пальцем и сообщает на ухо:

– Я думаю, что сегодня в Париже горячий день.

– Отчего же?

– Я вам не могу сказать, от кого я слышал, но только от близкого человека Ледрю-Роллена, он был здесь проездом…

– Да ведь вы и вчера и третьего дня ждали чего-то, любезнейший доктор?

– Ну так что ж, Stadt Rom war nicht in einem Tage gebaut[82].

Вот к нему-то как к другу Гейнцена, в том же самом кафе, я и обратился, когда Гейнцен напечатал свою филантропическую программу.

– Зачем же, – сказал я ему, – ваш приятель пишет такой вредный вздор? Реакция кричит, да и имеет право – что за Мара, переложенный на немецкие нравы, да и как требовать два миллиона голов?

Р. сконфузился, но друга выдать не хотел.

– Послушайте, – сказал он наконец, – вы, может, одно выпустили из виду: Гейнцен говорит обо всем роде человеческом, в этом числе, по крайней мере, двести тысяч китайцев.

– Ну, вот это другое дело, чего их жалеть, – ответил я, и долго после не мог вспомнить без сумасшедшего смеха эту облегчающую причину.

Дня через два после моей встречи в Паки гарсон hôtel des Bergues, где я стоял, прибежал ко мне в комнату и с важной миной возвестил:

– Генерал Струве с своими адъютантами.

Я подумал, или что мальчика кто-нибудь подослал шутя, или что он что-нибудь переврал; но дверь отворилась,

Mit bedäc htigem Schritt

Густав Струве tritt…[83]

и с ним четыре господина; двое были в военном костюме, как их тогда носили фрейшерлеры[84], и вдобавок с большими красными брасарами[85], украшенными разными эмблемами. Струве представил мне свою свиту, демократически называя ее «братьями в ссылке». Я с удовольствием узнал, что один из них, молодой человек лет двадцати, с видом бурша, недавно вышедшего из фуксов[86], успешно занимал уже должность министра внутренних дел per interim[87].

Струве тотчас начал меня поучать своей теории о семи бичах, der sieben Geißeln: папы, попы, короли, солдаты, банкиры и т. д. – и о водворении какой-то новой демократической и революционной религии. Я заметил ему, что если уже это зависит от нашей воли, заводить или нет новую религию, то лучше не заводить никакой, а предоставить это воле божией, оно же и по сущности дела относится более до нее. Мы поспорили. Струве что-то отпустил о Weltseele[88], я ему заметил, что, несмотря на то, что Шеллинг так ясно определил мировую душу, называя ее das Schwebende[89], мне она порядком не дается. Он вскочил со стула и, подошедши ко мне как нельзя ближе со словами «извините, позвольте», принялся играть пальцами по моей голове, нажимая ими, как будто череп у меня был составлен из клавишей фицгармоники.

– Действительно, – прибавил он, обращаясь к четырем братьям в ссылке, – Bürger Herzen hat kein, aber auch gar kein Organ der Veneration[90].

Все были довольны отсутствием у меня «бугра почтительности», и я тоже.

При этом он объявил мне, что он глубокий френолог и не только писал книгу о Галлевой системе, но даже выбрал по ней свою Амалию, потрогавши предварительно ее череп. Он уверял, что у нее бугра страстей совсем почти не существует и что задняя часть черепа, обиталище их, почти приплюснута. По этой-то, достаточной для развода, причине он женился на ней.

Струве был большой чудак, ел одно постное с прибавкой молока, не пил вина, и на такой же диете держал свою Амалию. Ему казалось и этого мало, и он всякий день ходил купаться с нею в Арву, где вода середь лета едва достигает 8 градусов, не успевая нагреться, – так быстро стекает она с гор.

Впоследствии мне случалось говорить с ним о растительной пище. Я возражал ему, как обыкновенно возражают: устройством зубов, большей потерей сил на претворение растительного фибрина, указывал на меньшее развитие мозга у травоядных животных. Он слушал кротко, не сердился, но стоял на своем. В заключение он, видимо, желая меня поразить, сказал мне:

– Знаете ли вы, что человек, всегда питающийся растительной пищей, до того очищает свое тело, что оно совсем не пахнет после смерти?

– Это очень приятно, – возразил я ему, – но мне-то от этого какая же польза? я не буду нюхать сам себя после смерти.

Струве даже не улыбнулся, но сказал мне с спокойным убеждением:

– Вы еще будете иначе говорить!

– Когда вырастет бугор почтительности, – прибавил я.

В конце 1849 Струве прислал мне свой, вновь изобретенный для вольной Германии, календарь. Дни, месяцы – все было переведено на какое-то древнегерманское и трудно понятное наречие: вместо святых каждый день был посвящен воспоминанию двух знаменитостей, например Вашингтону и Лафайету, но зато десятый назначался в память врагов рода человеческого, например, Николая и Меттерниха. Праздниками были те дни, когда воспоминание падало на особенно великих людей, на Лютера, Колумба и проч. В этом календаре Струве галантно заменил 25 декабря, Рождество Христово, праздником Амалии!

Как-то, встретившись со мной на улице, он, между прочим, сказал, что надобно было бы издавать в Женеве журнал, общий всем эмиграциям, на трех языках, который мог бы бороться против «семи бичей» и поддерживать «священный огонь» народов, раздавленных теперь реакцией. Я ему отвечал, что, разумеется, это было бы хорошо.

Издание журналов было тогда повальной болезнию: каждые две-три недели возникали проекты, являлись спесимены[91] рассылались программы, потом нумера два-три – и все исчезало бесследно. Люди, ни на что не способные, всё еще считали себя способными на издание журнала, сколачивали сто-двести франков и употребляли их на первый и последний лист. Поэтому намерение Струве меня нисколько не удивило; но удивило, и очень, его появление ко мне на другое утро, часов в семь. Я думал, что случилось какое-нибудь несчастие, но Струве, спокойно усевшись, вынул из кармана какую-то бумагу и, приготовляясь читать, сказал:

– Бюргер, так как мы вчера согласились с вами в необходимости издавать журнал, то я и пришел прочесть вам его программу.

Прочитавши, он объявил, что пойдет к Маццини и многим другим и пригласит собраться для совещания у Гейнцена. Пошел и я к Гейнцену. Он свирепо сидел на стуле за столом, держа в огромной ручище тетрадь, другую он протянул мне, густо пробормотавши: «Бюргер, плац!»[92]

Человек восемь немцев и французов были налицо. Какой-то экс-народный представитель французского законодательного собрания делал смету расходов и писал что-то кривыми строчками. Когда вошел Маццини, Струве предложил прочесть программу, писанную Гейнценом. Гейнцен прочистил голос и начал читать по-немецки, несмотря на то, что общий всем язык был один французский.

Так как у них не было тени новой идеи, то программа была тысячной вариацией тех демократических разглагольствований, которые составляют такую же риторику на революционные тексты, как церковные проповеди на библейские. Косвенно предупреждая обвинение в социализме, Гейнцен говорил, что демократическая республика сама по себе уладит экономический вопрос к общему удовольствию. Человек, не содрогнувшийся перед требованием двух миллионов голов, боялся, что их орган сочтут коммунистическим.

Я что-то возразил ему на это после чтения, но по его отрывистым ответам, по вмешательству Струве и по жестам французского представителя догадался, что мы были приглашены на совет, чтоб принять программу Гейнцена и Струве, а совсем не для того, чтоб ее обсуживать; это было, впрочем, совершенно согласно с теорией Эльпидифора Антиоховича Зурова, новгородского военного губернатора[93].

Маццини, хотя и печально слушал, однако согласился и чуть ли не первый подписал на две-три акции. «Si omnes consenting, ego non dissentio»[94], – подумал я à la Шуфтерле в шиллеровских «Разбойниках», и тоже подписался.

Однако ж акционеров оказалось мало; как представитель ни считал и ни прикидывал, подписанной суммы было недостаточно.

– Господа, – сказал Маццини, – я нашел средство победить это затруднение: издавайте сначала журнал только по-французски и по-немецки, что же касается итальянского перевода, я буду помещать все замечательные статьи в моей «Italia del Popolo», – вот вам одной третью расходов и меньше.

– В самом деле! Чего же лучше!

Предложение Маццини было принято всеми. Он повеселел. Мне было ужасно смешно и смертельно хотелось показать ему, что я видел, как он передернул карту. Я подошел к нему и, высмотрев минуту, когда никого не было возле, сказал:

– Вы славно отделались от журнала.

– Послушайте, – заметил он, – ведь итальянская часть в самом деле лишняя.

– Так, как и две остальные! – добавил я. Улыбка скользнула по его лицу и так быстро исчезла, как будто ее и не было никогда.

Я тут видел Маццини во второй раз. Маццини, знавший о моей римской жизни, хотел со мной познакомиться. Одним утром мы отправились к нему в Паки с Л. Спини.

Когда мы вошли, Маццини сидел пригорюнившись за столом и слушал рассказ довольно высокого, стройного и прекрасного собой молодого человека с белокурыми волосами. Это был отважный сподвижник Гарибальди, защитник Vascello, предводитель римских легионеров Джакомо Медичи. Задумавшись и не обращая никакого внимания на происходившее, сидел другой молодой человек, с печально рассеянным выражением – это был товарищ Маццини по триумвирату, Марк Аврелий Саффи.

Маццини встал и, глядя мне прямо в лицо своими проницательными глазами, протянул дружески обе руки. В самой Италии редко можно встретить такую изящную в своей серьезности, такую строгую античную голову. Минутами выражение его лица было жестко, сурово, но оно тотчас смягчалось и прояснивалось. Деятельная, сосредоточенная мысль сверкала в его печальных глазах; в них и в морщинах на лбу – бездна воли и упрямства. Во всех чертах были видны следы долголетних забот, неспанных ночей, пройденных бурь, сильных страстей, или, лучше, одной сильной страсти, да еще что-то фанатическое – может, аскетическое.

Маццини очень прост, очень любезен в обращении, но привычка властвовать видна, особенно в споре; он едва может скрыть досаду при противоречии, а иногда и. не скрывает ее. Силу свою он знает и откровенно пренебрегает всеми наружными знаками диктаториальной обстановки. Популярность его была тогда огромна. В своей маленькой комнатке, с вечной сигарой во рту, Маццини в Женеве, как некогда папа в Авиньоне, сосредоточивал в своей руке нити психического телеграфа, приводившие его в живое сообщение со всем полуостровом. Он знал каждое биение сердца своей партии, чувствовал малейшее сотрясение, немедленно отвечал на каждое и давал общее направление всему и всем с поразительной неутомимостью.

Фанатик и в то же время организатор, он покрыл Италию сетью тайных обществ, связанных между собой и шедших к одной цели. Общества эти ветвились неуловимыми артериями, дробились, мельчали и исчезали в Апеннинах и в Альпах, в царственных pallazzi[95] аристократов и в темных переулках итальянских городов, в которые никакая полиция не может проникнуть. Сельские попы, кондукторы дилижансов, ломбардские принчипе[96], контрабандисты, трактирщики, женщины, бандиты – всё шло на дело, все были звенья цепи, примыкавшей к нему и повиновавшейся ему.

Последовательно, со времен Менотти и братьев Бандьера, ряд за рядом, выходят восторженные юноши, энергические плебеи, энергические аристократы, иногда старые старики… и идут по указаниям Маццини, рукоположенного старцем Бонарроти, товарищем и другом Гракха Бабёфа, – идут на неровный бой, пренебрегая цепями и плахой и примешивая иной раз к предсмертному крику «Viva Vitalia!» – «Evviva Mazzini!»[97]

Такой революционной организации никогда не бывало нигде, да и вряд ли она возможна где-нибудь, кроме Италии, – разве в Испании. Теперь она утратила прежнее единство и прежнюю силу, она истощилась десятилетним мученичеством, она изошла кровью и истомой ожидания, ее мысль состарелась, да и тут еще какие порывы, какие примеры:

Пианори, Орсини, Пизакане

Я не думаю, чтоб смертью одного человека можно было поднять страну из такого падения, в каком теперь Франция.

Я не оправдываю плана, вследствие которого Пизакане сделал свою высадку; она мне казалась так же несвоевременна, как два предпоследние опыта в Милане; но речь не о том, я здесь хочу только сказать о самом исполнении. Люди эти подавляют величием своей мрачной поэзии, своей страшной силы и останавливают всякий суд и всякое осуждение. Я не знаю примеров большего героизма ни у греков, ни у римлян, ни у мучеников христианства и Реформы!

Кучка энергических людей приплывает к несчастному неаполитанскому берегу, служа вызовом, примером, живым свидетельством, что еще не все умерло в народе. Вождь, молодой, прекрасный, падает первый с знаменем в руке – а за ним падают остальные или, хуже, попадают в когти Бурбона.

Смерть Пизакане и смерть Орсини были два страшных громовых удара в душную ночь. Романская Европа вздрогнула – дикий вепрь, испуганный, отступил в Казерту и спрятался в своей берлоге. Бледный от ужаса, траурный кучер, мчащий Францию на кладбище, покачнулся на козлах.

Недаром высадка Пизакане так поэтически отозвалась в народе.

Sceser con I’armi, e a noi non fecer guerra,

Ma s’inchinaron per baciar la térra:

Ad uno, ad uno li guardai nel viso,

Tutti avean una lagrima e un sorriso,

Li disser ladri, usciti dalle tañe,

Ma non portaron via nemmeno un pane;

E li sentii mandare un solo grido:

Siam venuti a morir per nostro lido –

Eran trecento, eran giovani e forti:

E sono morti!

Coi. gli occhi azzuri, e coi capelli d’oro

Un giovin camminava innanzi a loro;

Mi feci ardita, e préso’l per la mano,

Gli chiesi: Dove vai bel capitano?

Guardommi e mi rispóse – O mia sorella,

Vado a morir per la mia patria bella!

Io mi sentii tremare tutto il core;

Né potei dirgli: V’aiuti il signore,

Eran trecento, eran giovani e forti:

E sono morti!

L. Mercantini. «La Spigolatrice di Saprí»[98]

В 1849 году Маццини был властью, правительства недаром боялись его; звезда его тогда была в полном блеске – но эти был блеск заката. Она еще долго продержалась бы на своем месте, бледнея мало-помалу, но после повторенных неудач и натянутых опытов она стала быстро склоняться.

Одни из друзей Маццини сблизились с Пиэмонтом, другие с Наполеоном. Манин пошел своим революционным проселком, составил расколы, федеральный характер итальянцев поднял голову.

Сам Гарибальди, скрепя сердце, произнес строгий суд над Маццини и, увлекаемый его врагами, дал гласность письму, в котором косвенно обвинял его.

…

Вот от этого Маццини поседел, состарелся; от этого черта желчевой нетерпимости, даже озлобления, прибавилась в его лице, в его взгляде. Но такие люди не сдаются, не уступают: чем хуже дела их, тем выше знамя. Маццини, теряя сегодня друзей, деньги, едва ускользая от цепей и виселицы, становится завтра настойчивее и упорнее, собирает новые деньги, ищет новых друзей, отказывает себе во всем, даже во сне и пище, обдумывает целые ночи новые средства и действительно всякий раз создает их, бросается снова в бой и, снова разбитый, опять принимается за дело с судорожной горячностью.

В этом непреклонном постоянстве, в этой вере, идущей наперекор фактам, в этой неутомимой деятельности, которую неудача только вызывает и подзадоривает, есть что-то великое и, если хотите, что-то безумное. Часто эта-то доля безумия и обусловливает успех: она действует на нервы народа, увлекает его. Великий человек, действующий непосредственно, должен быть великим маньяком, особенно с таким восторженным народом, как итальянцы, к тому же – защищая религиозную мысль национальности. Одни последствия могут показать, потерял ли Маццини излишними и неудачными опытами магнетическую силу свою на итальянские массы. Не разум, не логика ведет народы, а вера, любовь и ненависть.

Выходцы итальянские не были выше других ни талантами, ни образованием: большая часть их даже ничего не знала, кроме своих поэтов, кроме своей истории; но они не имели ни битого, стереотипного чекана французских строевых демократов, которые рассуждают, декламируют, восторгаются, чувствуют стадами одно и то же и одинаким образом выражают свои чувства, ни того неотесанного, грубого, харчевенно-бурсацкого характера, которым отличались немецкие выходцы. Французский дюжинный демократ – буржуа in spe[99], немецкий революционер, так же, как немецкий бурш, – тот же филистер, но в другом периоде развития. Итальянцы – самобытнее, индивидуальнее.

Французы заготовляются тысячами по одному шаблону. Теперешнее правительство не создало, но только поняло тайну прекращения личностей – оно, совершенно во французском духе, устроило общественное воспитание, т. е. воспитание вообще, потому что домашнего воспитания во Франции нет. Во всех городах империи преподают в тот же день и в тот же час, по тем же книгам – одно и то же. На всех экзаменах задаются одни и те же вопросы, одни и те же примеры; учителя, отклоняющиеся от текста или меняющие программу, немедленно исключаются. Эта бездушная стертость воспитания только привела в обязательную, наследственную форму то, что прежде бродило в умах. Это формально демократический уровень, приложенный к умственному развитию. Ничего подобного в Италии. Федералист и художник по натуре, итальянец с ужасом бежит от всего казарменного, однообразного, геометрически правильного. Француз – природный солдат: он любит строй, команду, мундир, любит задать страху. Итальянец, если на то пошло, – скорее бандит, чем солдат, и этим я вовсе не хочу сказать что-нибудь дурное о нем. Он предпочитает, подвергаясь казни, убивать врага по собственному желанию, чем убивать по приказу, но зато без всякой ответственности посторонних. Он любит лучше скудно жить в горах и скрывать контрабандистов, чем открывать их и почетно служить в жандармах.

Образованный итальянец выработывался, как наш брат, сам собой, жизнию, страстями, книгами, которые случались под рукой, и пробрался до такого или иного понимания. Оттого у него и у нас есть пробелы, неспетости. Он и мы во многом уступаем специальной оконченности французов и теоретической учености немцев, но зато у нас и у итальянцев ярче цвета.

У нас с ними есть даже общие недостатки. Итальянец имеет ту же наклонность к лени, как и мы; он не находит, что работа – наслаждение; он не любит ее тревогу, ее усталь, ее недосуг. Промышленность в Италии почти столько же отстала, как у нас; у них, как у нас, лежат под ногами клады, и они их не выкапывают. Нравы в Италии не изменились новомещанским направлением до такой степени, как во Франции и Англии.

История итальянского мещанства совсем не похожа на развитие буржуазии во Франции и Англии. Богатые мещане, потомки del popolo grasso[100], не раз счастливо соперничали с феодальной аристократией, были властелинами городов, и оттого они стали не дальше, а ближе к плебею и контадину[101], чем наскоро обогатевшая чернь других стран. Мещанство в французском смысле, собственно, представляется в Италии особой средой, образовавшейся со времени первой революции и которую можно назвать, как это делается в геологии, пиэмонтским слоем. Он отличается в Италии, так же, как во всем материке Европы, тем, что во многих вопросах постоянно либерален и во всех – боится народа и слишком нескромных толков о труде и зарплате, да еще тем, что он всегда уступает врагам сверху, не уступая никогда своим снизу.

Личности, составлявшие итальянскую эмиграцию, были выхвачены из всевозможных слоев общества. Чего и чего не находилось около Маццини, между старыми именами из летописей Гвичардини и Муратори, к которым народное ухо привыкло веками, как Литты, Борромеи, Дель-Берме, Бельжиойозо, Нани, Висконти, и каким-нибудь полудиким ускоком Ромео из Абруцц, с его темным, до оливкового цвета, лицом и неукротимой отвагой! Тут были и духовные, как Сиртори, – поп-герой, который, при первом выстреле в Венеции, подвязал свою сутану и все время осады и защиты Маргеры, с ружьем в руке, дрался под градом пуль, в передовых рядах; тут был и блестящий военный штаб неаполитанских офицеров, как Пизакане, Козенц и братья Меццакапо; тут были и трастеверинские плебеи, закаленные в верности и лишениях, суровые, угрюмые, немые в беде, скромные и несокрушимые, как Пианори, и рядом с ними тосканцы, изнеженные даже в произношении, но также готовые на борьбу. Наконец, тут были Гарибальди, целиком взятый из Корнелия Непота, с простотой ребенка, с отвагой льва, и Феличе Орсини, чудная голова которого так недавно скатилась со ступеней эшафота.

Но, назвав их, нельзя не приостановиться.

С Гарибальди я, собственно, познакомился в 1854 году, когда он приплыл из Южной Америки, капитаном корабля, и стал в Вест-индских доках; я отправился к нему с одним из его товарищей по римской войне и с Орсини. Гарибальди, в толстом светлом пальто, с яркоцветным шарфом на шее и фуражкой на голове, казался мне больше истым моряком, чем тем славным предводителем римского ополчения, статуэтки которого в фантастическом костюме продавались во всем свете. Добродушная простота его обращения, отсутствие всякой претензии, радушие, с которым он принимал, располагали в его пользу. Экипаж его почти весь состоял из итальянцев, он был глава и власть, и, я уверен, власть строгая, но все весело и с любовью смотрели на него: они гордились своим капитаном. Гарибальди угощал нас завтраком в своей каюте, особенно приготовленными устрицами из Южной Америки, сушеными плодами, портвейном, – вдруг он вскочил, говоря:

– Постойте! С вами мы выпьем другого вина, – и побежал наверх; вслед за тем матрос принес какую-то бутылку; Гарибальди посмотрел на нее с улыбкой и налил нам по рюмке… Чего нельзя было ожидать от человека, приехавшего из-за океана? Это был просто-напросто белет из его родины, Ниццы, который он привез с собой в Лондон из Америки.

Между тем в простых и бесцеремонных разговорах его мало-помалу становилось чувствительно присутствие силы; без фраз, без общих мест, народный вождь, удивлявший своей храбростью старых солдат, обличался, и в капитане корабля легко уже было узнать того уязвленного льва, который, огрызаясь на каждом шагу, отступил после взятия Рима и, растеряв своих сподвижников, снова сзывал в Сан-Марино, в Равенне, в Ломбардии, в Тироле, в Тессино солдат, мужиков, бандитов, кого попало, чтоб только снова ударить на врага, и это возле тела своей подруги, не вынесшей всех трудностей и лишений похода.

Мнения его в 1854 году уже значительно расходились с Маццини, хотя он и был с ним в хороших отношениях. Он при мне говорил ему, что Пиэмонт дразнить не надобно, что главная цель теперь – освободиться от австрийского ига, и очень сомневался, чтоб Италия так была готова к единству и республике. как думал Маццини. Он был совершенно против всех попыток и опытов восстания.

Когда он отплывал за углем в Ньюкестль-на-Тейне и оттуда отправлялся в Средиземное море, я сказал ему, что мне ужасно нравится его морская жизнь, что он из всех эмигрантов избрал благую часть.

– А кто им не велит сделать то же, – возразил он с жаром. – Это была моя любимая мечта; смейтесь над ней, если хотите, но я и теперь ее люблю. Меня в Америке знают; я мог бы иметь под моим начальством три, четыре таких корабля. На них я взял бы всю эмиграцию: матросы, лейтенанты, работники, повара – все были бы эмигранты. Что теперь делать в Европе? Привыкать к рабству, изменять себе или в Англии ходить по миру. Поселиться в Америке еще хуже: это конец, это страна «забвения родины», это новое отечество, там другие интересы, все другое; люди, остающиеся в Америке, выпадают из рядов. Что же лучше моей мысли (и лицо его просветлело), что же лучше, как собраться в кучку, около нескольких мачт, и носиться по океану, закаляя себя в суровой жизни моряков, в борьбе с стихиями, с опасностью! Плавучая революция, готовая пристать к тому или другому берегу, независимая и недосягаемая!

В эту минуту он мне казался каким-то классическим героем, лицом из «Энеиды»… о котором – живи он в иной век – сложилась бы своя легенда, свое «Arma virumque cano!»[102]

Орсини был совсем другого рода человек. Дикую силу и страшную энергию свою он доказал 14 января 1858 года, в rue Lepelletier[103]; они приобрели ему великое имя в истории и положили его тридцатишестилетнюю голову под нож гильотины.

Я познакомился с Орсини в Ницце, в 1851 году; временами мы были даже очень близки, потом расходились, снова сближались, наконец, какая-то серая кошка пробежала между нами в 1856 году, и мы хотя примирились, но уже не по-прежнему смотрели друг на друга.

Такие личности, как Орсини, развиваются только в Италии, зато в ней они развиваются во все времена, во все эпохи: заговорщики-художники, мученики и искатели приключений, патриоты и кондотьеры, Теверино и Риензи, все, что хотите – только не пошлые будничные мещане. Такие личности ярко вырезываются в летописях каждого итальянского города. Они дивят добром, дивят злом, поражают силой страстей, силой воли. Беспокойная закваска бродит в них с ранних лет, им надобна опасность, надобен блеск, лавры, похвалы: это натуры чисто южные, с острой кровью в жилах, с страстями, почти непонятными для нас, готовые на всякое лишение, на всякую жертву из своего рода жажды наслаждения. Самоотвержение, преданность идут у них вместе с мстительностью и нетерпимостью; они просты во многом и лукавы во многом. Неразборчивые на средства, они неразборчивы и на опасности; потомки римских «отцов отечества» и дети во Христе отцов иезуитов, воспитанные на классических воспоминаниях и на преданиях средневековых смут, у них в душе бродит бездна античных добродетелей и католических пороков. Они не дорожат своею жизнию, но не дорожат также и жизнию ближнего; страшная настойчивость их равняется англосаксонскому упрямству. С одной стороны, наивная любовь к внешнему, самолюбие, доходящее до тщеславия, до сладострастного желания упиться властью, рукоплесканиями, славой, с другой – весь римский героизм лишений и смерти.

Людей этой энергии останавливать можно только гильотиной – а то, едва спасшись от сардинских жандармов, они делают заговоры в самых когтях австрийского коршуна и, на другой день после чудесного спасения из каземат Мантуи, рукой, еще помятой от прыжка, начинают чертить проект гранат, потом, лицом к лицу с опасностью, бросают их под кареты. В самой неудаче они растут до колоссальных размеров и своею смертью наносят удар, стоящий осколка гранаты…

Орсини молодым человеком попал в руки тайной полиции Григория XIV: он был судим за участие в романском движении и, осужденный на галеры, просидел в тюрьме до амнистии Пия IX. Огромное знание народного духа и железный закал характера вынес он из этой жизни с контрабандистами, с bravu[104], с остатками карбонаров. От этих людей, находившихся в постоянной, ежедневной борьбе с обществом, давившим их, научился он искусству владеть собой, искусству молчать не только перед судом, но и с друзьями.

Люди вроде Орсини сильно действуют на других, они нравятся своей замкнутой личностью, и между тем с ними не по себе; на них смотришь с тем нервным наслаждением, перемешанным с трепетом, с которым мы любуемся грациозным движениям и бархатным прыжкам барса. Они дети, но дети злые. Не только Дантов ад «вымощен» ими, но ими полны все следующие века, выращенные на грозной поэзии его и на озлобленной мудрости Макиавелли. Маццини так же принадлежит к их семье, как Козимо Медичи, Орсини – как Иоанн Прочида. Из них даже нельзя исключить ни великого «искателя морских приключений» Колумба, ни величайшего «бандита» новейших веков Наполеона Бонапарта.

Орсини был поразительно хорош собой: вся наружность его, стройная и грациозная, невольно обращала на него внимание; он был тих, мало говорил, размахивал руками меньше, чем его соотечественники, и никогда не подымал голоса. Длинная черная борода (как он носил ее в Италии) придавала ему вид какого-то молодого этрурийского жреца. Вся голова его была необыкновенно красива и разве только несколько попорчена неправильной линией носа[105]. И при всем этом в чертах Орсини, в его глазах, в его частой улыбке, в его кротком голосе было что-то, останавливавшее близость. Видно было, что он держит себя на узде, никогда вполне не отдается и удивительно владеет собой; видно было, что с этих улыбающихся губ не пало ни одного слова без его воли, что за этими внутрь сверкающими глазами какие-то пропасти, что там, где наш брат призадумается и отшарахнется, он улыбнется, не переменится в лице, не повысит голоса и пойдет далее без раскаяния и сомнения.

Весною 1852 года Орсини ждал очень важной вести по семейным делам; его мучило, что он не получал письма, он мне говорил это много раз, и я знал, в какой тревоге он жил. Раз, во время обеда, при двух-трех посторонних вошел почтальон в переднюю; Орсини велел спросить, нет ли письма к нему; оказалось, что какое-то письмо действительно было к нему, он взглянул на него, положил в карман и продолжал разговор. Часа через полтора, когда мы остались втроем, Орсини нам сказал: «Ну, слава богу, наконец-то получил я ответ – все очень хорошо». Мы, знавшие, что он ожидает письма, не догадались, до того равнодушно он распечатал письмо и потом положил его в карман; такой человек родился заговорщиком. Он и был им всю жизнь.

И что же сделал он с своей энергией? Гарибальди с своей отвагой? Пианори с своим револьвером? Пизакане и другие мученики, кровь которых еще не засохла? От австрийцев Италию освободит разве Пиэмонт, от неаполитанского Бурбона – толстый Мюрат, оба под покровительством Бонапарта О divina Commedia![106] – или просто Commedia, в том смысле, как папа Киарамонти говорил Наполеону в Фонтенебло!

…С двумя лицами, о которых я упомянул, говоря о первой встрече с Маццини, я впоследствии очень сблизился, особенно с Саффи.

Медичи – ломбард. В начальной юности, томимый безнадежным положением Италии, он уехал в Испанию, потом в Монтевидео, в Мексику; он служил в рядах кристиносов, был, кажется, капитаном и, наконец, возвратился на родину, после избрания Мастая Феррети. Италия оживала, Медичи бросился в движение. Начальствуя римскими легионерами во время осады, он наделал чудеса храбрости; но французские орды все-таки вошли в Рим по трупам многих благородных жертв, по трупу Лавирона, который, как бы в искупление своему народу, дрался против него и пал, сраженный французской пулей в воротах Рима.

Трибун-воин Медичи должен рисоваться в воображении кондотьером, загоревшим от пороха и от тропического солнца, с резкими чертами, с отрывистой, громкой речью, с энергической мимикой. Бледный, белокурый, с нежными чертами, с глазами, исполненными кротости, с изящными манерами, Медичи скорее походил на человека, проводившего всю жизнь в дамском обществе, чем на герилиаса и агитатора; поэт, мечтатель, тогда страстно влюбленный, – в нем все было изящно и нравилось.

Несколько недель, проведенных с ним в Генуе, сделали мне большое добро; это было в самое черное для меня время, в 1852 году, месяца полтора после похорон. Я был сбит с толку: вехи, знаки фарватера были потеряны; не знаю, был ли я похож и тогда на поврежденного, как заметил Орсини в своих «Записках», но мне было скверно. Медичи жалел меня; он этого не говорил, но вечером поздно, часов в двенадцать, он стучал иной раз ко мне в дверь и приходил поболтать, садясь на мою постель (мы раз, беседуя с ним таким образом, поймали на одеяле скорпиона). Он стучал иной раз и в седьмом часу утра, говоря: «На дворе прелесть, пойдемте в Альбаро», – там жила красавица испанка, которую он любил. Он не надеялся на скорую перемену обстоятельств, впереди виднелись годы изгнания, все становилось хуже, тусклее, но в нем было что-то молодое, веселое, иногда наивное; я это замечал почти у всех натур этого закала.

В день моего отъезда пришли ко мне обедать несколько близких людей, Пизакане, Мордини, Козенц…

– Отчего, – сказал я, шутя, – наш друг Медичи, с своими белокурыми волосами и северным аристократическим лицом, напоминает мне скорее каких-то фандиковских рыцарей, чем итальянца?

– Это натурально, – прибавил, продолжая шутить, Пизакане. – Джакомо – ломбард, он потомок какого-нибудь немецкого рыцаря.

– Fratelli![107], – сказал Медичи, – немецкой крови в этих жилах нет ни капли, ни одной капли!

– Хорошо вам толковать; нет, вы приведите доказательство, объясните нам, отчего у вас северные черты, – продолжал тот.

– Извольте, – сказал Медичи. – Если у меня северные черты, то, верно, какая-нибудь из моих прабабушек забылась с каким-нибудь поляком!

Чище и проще Саффи я не встречал натуры между не-русскими. Западные люди часто бывают недальние и оттого кажутся простыми, недогадливыми; но талантливые натуры редко бывают просты. У немцев встречается противная простота практических недорослей, у англичан – простота от нерасторопности ума, оттого, что они всё как будто спросонья, не могут порядком прийти в себя. Зато французы постоянно исполнены задних мыслей, заняты своей ролью. Рядом с отсутствием простоты у них другой недостаток: все они прескверные актеры и не умеют скрыть игры. Ломанье, хвастовство и привычка к фразе до такой степени проникли в кровь и плоть их, что люди гибли, платили жизнию из-за актерства, и жертва их все-таки была ложь. Это страшные вещи, многие негодуют за высказывание их, но обманываться еще страшнее.

Вот почему становится так отрадно, так легко дышать, когда на этом толкуне посредственностей с притязаниями и талантов с несносным жеманством и самохвальством встречается человек сильный, без малейших румян, без притязаний, без самолюбия, кричащего, как нож по тарелке. Точно из душного театрального коридора, освещенного лампами, выходишь на солнце, после утреннего спектакля, и, вместо картонных магнолий и пальм из парусины, видишь настоящие липы и дышишь свежим, здоровым воздухом. К этого рода людям принадлежит Саффи, Маццини, старик Армеллини и он были триумвирами во время Римской республики. Саффи заведовал министерством внутренних дел и до конца борьбы с французами был на первом плане; а на первом плане значило тогда – под ядрами и пулями.

Он из своего изгнания еще раз переходил Апеннины, эту жертву принес он из благочестия, без веры, из чувства великой преданности, чтоб не огорчить одних, чтоб своим отсутствием не послужить дурным примером. Он прожил несколько недель в Болонье, где его в двадцать четыре часа расстреляли бы, если б он попался; и задача его не состояла только в том, чтоб скрываться, – ему надобно было действовать, приготовлять движение, ожидая новостей из Милана. Я никогда от него не слышал об особенностях этой жизни. Но я о ней слышал, и очень много, от человека, который мог быть судьей в делах отваги, и слышал в то время, когда личные отношения их сильно поколебались. Орсини его сопровождал через Апеннины: он рассказывал мне с восхищением об этом ровном, светлом покое, об ясном, почти веселом расположении Саффи в то время, когда они пешком спускались с гор; в виду всякого рода врагов Саффи беззаботно пел народные песни и повторял стихи Данта… Я думаю, он и на плаху пошел бы с теми же стихами и с теми же песнями, вовсе не думая о своем подвиге.

В Лондоне, у Маццини или у его друзей, Саффи большей частию молчал, участвовал редко в спорах, иногда одушевлялся на минуту и опять утихал. Его не понимали, это было для меня ясно, il ne savait pas se faire valoir[108]… Но я ни от одного итальянца из тех, которые отпадали от Маццини, не слыхал ни одного, ни малейшего слова против Саффи.

Раз, вечером, зашел спор между мной и Маццини о Леопарди.

Есть пьесы Леопарди, которым я страстно сочувствую. У него, как у Байрона, много убито рефлекцией, но у него, как у Байрона, стих иногда режет, делает боль, будит нашу внутреннюю скорбь. Такие слова, стихи есть у Лермонтова, есть они и в некоторых ямбах Барбье.

Леопарди была последняя книга, которую читала, перелистывала перед смертью Natalie…

Людям деятельности, агитаторам, двигателям масс непонятны эти ядовитые раздумья, эти сокрушительные сомнения. Они в них видят одну бесплодную жалобу, одно слабое уныние. Маццини не мог сочувствовать Леопарди, это я вперед знал; но он на него напал с каким-то ожесточением. Мне было очень досадно; разумеется, он на него сердился за то, что он ему не годился на пропаганду. Так Фридрих II мог сердиться… я не знаю… ну, на Моцарта, например, зачем он не годился в драбанты[109]. Это – возмутительное стеснение личности, подчинение их категориям, кадрам, точно историческое развитие – барщина, на которую сотские гонят, не спрашивая воли, слабого и крепкого, желающего и нежелающего.

Маццини сердился. Я, полушутя и полусерьезно, сказал ему:

– Вы, мне кажется, имеете зуб на бедного Леопарди за то, что он не участвовал в римской революции, а ведь он имеет важную извинительную причину; вы всё ее забываете!

– Какую?

– Да то, что он умер в 1836 году.

Саффи не выдержал и вступился за поэта, которого он еще больше меня любил и, разумеется, еще живее понимал: он разбирал его с тем эстетическим, художественным чувством, в котором человек больше обличает известные стороны своего духа, чем думает.

Из этого разговора и из нескольких подобных я понял, что, в сущности, им не один путь. У одного мысль ищет средств, сосредоточена на них одних, – это своего рода бегство от сомнений; она жаждет только деятельности прикладной – это своего рода лень. Другому дорога объективная истина, у него мысль работает; сверх того, для художественной натуры искусство дорого уже само по себе, без его отношения к действительности.

Оставив Маццини, мы еще долго толковали о Леопарди, – он у меня был в кармане; мы зашли в кафе и еще прочли некоторые из моих любимых пьес.

Этого было достаточно. Когда люди сочувственно встречаются в исчезающих оттенках, они могут молчать о многом – очевидно, что они согласны в ярких цветах и в густых тенях.

Говоря о Медичи, я упомянул одно глубоко трагическое лицо – Лавирона; с ним я недолго был знаком, он промелькнул мимо меня и исчез в кровавом облаке. Лавирон был кончивший курс политехник, инженер и архитектор. Я познакомился с ним в самый разгар революции, между 24 февралем и 15 мая (он тогда был капитаном Национальной гвардии); в его жилах текла, без всякой примеси, энергическая, суровая, когда надобно, и добродушная, веселая галло-франкская кровь девяностых годов. Я предполагаю, что таков был архитектор Клебер, когда он возил в тачке землю с молодым актером Тальмой, расчищая место для праздника федерации.

Лавирон принадлежал к небольшому числу людей, не опьяневших 24 февраля от победы, от провозглашения республики. Он был на баррикадах, когда дрались, и в Hôtel de Ville, когда недравшиеся выбирали диктаторов. Когда прибыло новое правительство, как Deus ex machina, в Ратушу, он громко протестовал против его избрания и, вместе с несколькими энергическими людьми, спрашивал: откуда оно взялось? почему оно правительство? Совершенно последовательно Лавирон 15 мая ворвался с парижским народом в мещанское собрание и, с обнаженной шпагой в руке, заставил президента допустить на трибуну народных ораторов. Дело было потеряно. Лавирон скрылся. Он был судим и осужден par contumace[110]. Реакция пьянела, она чувствовала себя сильной для борьбы и, вскоре, сильной для победы, – тут Июньские дни, потом проскрипции, ссылки, синий террор. В это самое время, однажды вечером, сидел я на бульваре перед Тортопи, в толпе всякой всячины, и, как в Париже всегда бывает – в умеренную и неумеренную монархию, в республику и империю – все это общество впересыпку с шпионами. Вдруг подходит ко мне – не верю глазам – Лавирон.

– Здравствуйте! – говорит он.

– Что за сумасшествие? – отвечаю я вполголоса и, взяв его под руку, отхожу от Тортони. – Как же можно так подвергаться, и особенно теперь?

– Если бы вы знали, что за скука сидеть взаперти и прятаться, просто с ума сойдешь… я думал, думал, да и пошел гулять.

– Зачем же на бульвар?

– Это ничего не значит, здесь меня меньше знают, чем по ту сторону Сены, и кому ж придет в голову, что я стану прогуливаться мимо Тортони? Впрочем, я еду…

– Куда?

– В Женеву, – так тяжко и так все надоело; мы идем навстречу страшным несчастиям. Падение, падение, мелкость во всех, во всем. Ну, прощайте – прощайте, и да будет наша встреча повеселее.

В Женеве Лавирон занимался архитектурой, что-то строил. Вдруг объявлена война «за папу» против Рима. Французы сделали свою вероломную высадку в Чивита-Веккии и приближались к Риму. Лавирон бросил циркуль и поскакал в Рим. «Надобно вам инженера, артиллериста, солдата?.. Я француз, я стыжусь за Францию и иду драться с моими соотечественниками», – говорил он триумвирам и пошел жертвой искупления в ряды римлян. С мрачной отвагой шел он вперед, – когда все было потеряно, он еще дрался и пал в воротах Рима, сраженный французским ядром.

Французские газеты похоронили его рядом ругательств, указывая суд божий над преступным изменником отечества!

* * *

…Когда человек, долго глядя на черные кудри и черные глаза, вдруг обращается к белокурой женщине с светлыми бровями, нервной и бледной, взгляд его всякий раз удивляется и не может сразу прийти в себя. Разница, о которой он не думал, которую забыл, невольно, физически навязывается ему.

Точно то же делается при быстром переходе от итальянской эмиграции к немецкой.

Немец теоретически развит, без сомнения, больше, чем все народы, но проку в этом нет до сих пор. Из католического фанатизма он перешел в протестантский пиетизм трансцендентальной философии и поэтизм филологии, а теперь понемногу перебирается в положительную науку – он «во всех классах учится прилежно», и в этом вся его история; на Страшном суде ему сочтут баллы. Народ Германии, менее учившийся, много страдал; он купил право на протестантизм Тридцатилетней войной, право на независимое существование, т. е. на бледное существование под надзором России, – борьбой с Наполеоном.

Его освобождение в 1814–1815 году было совершеннейшей реакцией, и когда на место Жерома Бонапарта явился der Landesvater[111], в пудреном парике и залежавшемся мундире старого покроя, и объявил, что на другой день назначается, по порядку, положим, 45-й парад (сорок четвертый был до революции), – тогда всем освобожденным показалось, что они вдруг потеряли современность и воротились к другому времени, каждый щупал, не выросла ли у него коса с бантом на затылке. Народ принимал это с простодушной глупостью и пел Кернеровы песни. Науки шли вперед. Греческие трагедии давались в Берлине, драматические торжества для Гёте – в Веймаре.

Самые радикальные люди между немцами в частной жизни остаются филистерами. Смелые в логике, они освобождают себя от практической последовательности и впадают в вопиющие противоречия. Германский ум в революции, как во всем, берет общую идею, разумеется, в ее безусловном, т. е. недействительном, значении и довольствуется идеальным построением ее, воображая, что вещь сделана, если она понята, и что факт так же легко кладется под мысль, как смысл факта переходит в сознание.

Англичанин и француз исполнены предрассудков, немец их не имеет; но и тот и другой в своей жизни последовательнее: то, чему они покоряются, может быть, и нелепо, но признано ими. Немец не признает ничего, кроме разума и логики, но покоряется многому из видов, – это кривление душой за взятки.

Француз не свободен нравственно: богатый инициативой в деятельности, он беден в мышлении. Он думает принятыми понятиями, в принятых формах, он пошлым идеям дает модный покрой и доволен этим. Ему трудно дается новое, даром что он бросается на него. Француз теснит свою семью и верит, что это его обязанность, так, как верит в «почетный легион», в приговоры суда. Немец ни во что не верит, но пользуется на выбор общественными предрассудками. Он привык к мелкому довольству, к Wohlbehagen[112], к покою и, переходя из своего кабинета в Prunkzimmer[113] или спальню, жертвует халату, покою и кухне свободную мысль свою. Немец большой сибарит; этого в нем не замечают, потому что его убогое раздолье и мелкая жизнь неказисты; но эскимос, который пожертвует всем для рыбьего жира, – такой же эпикуреец, как Лукулл. К тому же немец, лимфатический от природы, скоро тяжелеет и пускает тысячи корней в известный образ жизни; все, что может его вывести из его привычки, ужасает его филистерскую натуру.

Все немецкие революционеры – большие космополиты, sie haben überwunden den Standpunkt der Natio-nalität[114] и все исполнены самого раздражительного, самого упорного патриотизма. Они готовы принять всемирную республику, стереть границы между государствами, но чтоб Триест и Данциг принадлежали Германии. Венские студенты не побрезгали отправиться под начальство Радецкого в Ломбардию, они даже, под предводительством какого-то профессора, взяли пушку, которую подарили Инсбруку.

При этом заносчивом и воинственном патриотизме Германия, со времени первой революции и поднесь, смотрит с ужасом направо, с ужасом налево. Тут Франция с распущенными знаменами переходит Рейн – там Россия переходит Неман, и народ в двадцать пять миллионов голов чувствует себя круглой сиротой, бранится от страха, ненавидит от страха и теоретически, по источникам, доказывает, чтоб утешиться, что бытие Франции есть уже небытие, а бытие России не есть еще бытие.

«Воинственный» конвент, собиравшийся в павловской церкви во Франкфурте и состоявший из добрых sehr ausgezeichneten in ihrem Fache[115] профессоров, лекарей, теологов, фармацевтов и филологов, рукоплескал австрийским солдатам в Ломбардии, теснил поляков в Познани. Самый вопрос о Шлезвиг-Гольштейне (Stammverwandt![116]) брал за живое только с точки зрения «Тейтчтума»[117]. Первое свободное слово, сказанное, после веков молчания, представителями освобождающейся Германии, было против притесненных, слабых народностей; эта неспособность к свободе, эти неловко обличаемые поползновения удержать неправое стяжание вызывают иронию: человек прощает дерзкие притязания только за энергические действия, а их не было.

Революция 1848 года имела везде характер опрометчивости, невыдержки, но не имела ни во Франции, ни в Италии почти ничего смешного; в Германии, кроме Вены, она была исполнена комизма несравненно больше юмористического, чем комизм прегадкой гётевской комедии «Der Bürgergeneral»[118].

Не было города, «пятна» в Германии, в котором при восстании не являлась бы попытка «Комитета общественного спасения», со всеми главными деятелями, с холодным юношей Сен-Жюстом, с мрачными, террористами и военным гением, представлявшим Карно. Двух-трех Робеспьеров я лично знал; они надевали всегда чистую рубашку, мыли руки и чистили ногти; зато были и растрепанные Колло д’Эрбуа, а если в клубе находился человек, любивший еще больше пиво, чем другие, и волочившийся еще открытее за штубенмедхенами[119], – это был Дантон, eine schwelgende Natur![120]

Французские слабости и недостатки долею улетучиваются при их легком и быстром характере. У немца те же недостатки получают какое-то прочное и основательное развитие и бросаются в глаза. Надобно самому видеть эти немецкие опыты, представить so einen burschikosen Kamin de Paris[121] в политике, чтобы оценить их. Мне они всегда напоминали резвость коровы, когда это доброе и почтенное животное, украшенное семейным добродушием, разыграется, заветреничает на лугу и с пресерьезной миной побрыкает обеими задними ногами или пробежит косым галопом, погоняя себя хвостом.

После дрезденского дела я встретил в Женеве одного из тамошних агитаторов и начал его тотчас расспрашивать о Бакунине. Он его превозносил и стал рассказывать, как он сам начальствовал баррикадой под его распоряжениями. Воспламенившись своим рассказом, он продолжал:

– Революция – гроза, – тут нельзя слушать ни сердца, ни сообразоваться с обыкновенной справедливостью… надобно самому побывать в этих обстоятельствах, чтоб вполне понять «Гору» 1794 года. Представьте себе, вдруг мы замечаем глухое движение в королевской партии; намеренно распускаются ложные слухи, показываются люди с подозрительными лицами. Я подумал-подумал и решился терроризовать мою улицу. «Männer![122] – говорю я моему отряду. – Под опасением военного суда, который при осадном положении может сейчас лишить вас жизни в случае ослушания, приказываю вам, чтоб всякий, без различия пола, возраста и звания, кто захотел бы перейти баррикаду, был захвачен и под строгим прикрытием приведен ко мне». Так продолжалось более суток. Если бюргер, которого ко мне приводили, был хороший патриот, я его пропускал, но если это было подозрительное лицо, то я давал знак страже…

– И, – сказал я с ужасом, – и она?

– И она их отводила домой, – прибавил гордо и самодовольно террорист.

К характеристике немецких освободителей прибавлю еще анекдот.

Исправлявший должность министра внутренних дел – юноша, о котором я помянул, рассказывая о визите Густава Струве, написал мне через несколько дней записку, в которой просил найти ему какую-нибудь работу. Я предложил ему переписать для печати рукопись «Vom andern Ufer», писанную рукой Каппа, которому я диктовал по-немецки с русского оригинала. Молодой человек принял предложение. Через несколько дней он сказал мне, что он так дурно помещен с разными фрейшерлерами, что у него нет ни места, ни тишины, чтоб заниматься, и просил позволение переписывать в комнате Каппа. И тут работа не пошла. Министр per interim приходил в одиннадцать часов утра, лежал на диване, курил сигары, пил пиво… и уходил вечером на совещания и собрания к Струве. Капп, деликатнейший в мире человек, стыдился за него; так прошло с неделю. Капп и я – мы молчали, но экс-министр прервал молчание: он попросил у меня запиской сто франков вперед за работу. Я написал ему, что он так медленно работает, что такой суммы я ему вперед дать не могу, а если ему очень нужны деньги, то посылаю двадцать франков, несмотря на то что он не переписал еще и на десять.

Вечером министр явился на сходку к Струве и донес о моем антицивическом поступке и о злоупотреблении капиталом. Добрый министр считал, что социализм состоит не в общественной организации, а в бессмысленном дележе бессмысленно полученного достояния.

Несмотря на удивительный хаос, царивший в голове Струве, он, как честный человек, рассудил, что я не совсем виноват и что, может, бюргеру[123] и брудеру[124] лучше было бы переписывать больше, а денег вперед просить меньше. Он уговаривал его не делать из истории шума.

– Ну, так я отошлю ему деньги mit Verachtung[125], – сказал министр.

– Что за вздор! – закричал один фрейшерлер. – Если брудер и бюргер не хочет их брать, то я предлагаю сейчас на все послать за пивом и выпить на гибель der Besitzenden[126]. Согласны?

– Да, да, согласны, браво!

– Выпьем, – кричал оратор, – и дадим слово не кланяться русскому аристократу, который обидел брудера.

– Да, да, не надобно кланяться.

Действительно, пиво выпили и кланяться мне перестали.

Все эти смешные недостатки, вместе с особенной Plumpheit[127] немцев, оскорбляют южную натуру итальянцев и возбуждают в них зоологическую, народную ненависть. Всего хуже, что хорошая сторона немцев, т. е. сторона философского образования, итальянцу равнодушна или недоступна, а сторона пошлая, тяжелая постоянно колет глаза. Итальянец часто ведет самую пустую и праздную жизнь, но с каким-то артистическим, грациозным ритмом, и именно потому он всего меньше может вынести медвежью шутку и фамильярное прикосновение жовиального[128] немца.

Англо-германская порода гораздо грубее франко-романской. С этим делать нечего, это ее физиологический признак, сердиться на него смешно. Пора понять раз навсегда, что разные породы людей, как разные породы зверей, имеют разные характеры и не виноваты в этом. Никто не сердится на быка за то, что он не имеет ни красоты лошади, ни быстроты оленя, никто не упрекает лошадь за то, что ее филейные мяса не так вкусны, как у быка; все, чего мы можем требовать от них, во имя животного братства, – это чтоб они мирно паслись на одном и том же поле, не бодаясь и не лягаясь. В природе все достигает посильно чего может, складывается как случится, и потом принимает родовое pli[129]; воспитание идет до известной степени, исправляет одно, прививает другое, но требовать от лошади бифстекса и от быков иноходи – все же нелепость.

Чтоб наглазно понять разницу двух противуположных традиций европейских пород, стоит взглянуть в Париже и в Лондоне на уличных мальчишек; я беру именно их потому, что они неподдельны в своей грубости.

Посмотрите, как парижские гамены смеются над каким-нибудь английским чудаком и как лондонские мальчишки издеваются над французом; в этом маленьком примере резко высказываются два противоположные типа двух европейских пород. Парижский гамен нагл и привязчив, он может быть несносен, но, во-первых, он остер, его шалость ограничивается шутками, и он столько же смешит, сколько сердит; во-вторых, есть слова, от которых он краснеет и сейчас отстает; есть слова, которых он никогда не употребляет, – грубостью его остановить трудно, если же пациент поднимет палку, то я не отвечаю за последствия. Еще надобно заметить, что французских мальчиков нужно чем-нибудь поразить: красным жилетом с синими полосками, кирпичным полуфраком, необычайным кашне, лакеем, который несет попугая, собаку, – вещами, делаемыми одними англичанами и, заметьте, только вне Англии. Быть просто иностранцем недостаточно, чтоб обратить гонение или смех.

Острота лондонских мальчишек проще, она начинается с ржания при виде иностранца[130], лишь бы он имел усы, бороду или шляпу с широкими полями; потом они кричат раз двадцать: French pig! French dog![131] Если иностранец обратится к ним с каким-нибудь ответом, ржание и блеяние удвоивается; если он идет прочь, мальчишки бегут за ним, – тогда остается ultima ratio[132]: поднять палку, а иногда и опустить ее на первого попавшегося. После этого мальчишки бегут сломя голову прочь, осыпая ругательствами, а иной раз пуская издали грязью или камнем.

Во Франции взрослый работник, сиделец или торговка никогда не участвуют с gamins[133] в их проделках против иностранца; в Лондоне все грязные бабы, все взрослые сидельцы хрюкают и помогают мальчишкам.

Во Франции есть щит, который тотчас останавливает самого задорного мальчика, – это бедность. Страна, которая не знает слова более оскорбительного, как слово beggar[134], тем больше преследует иностранца, чем он беззащитнее и беднее.

Один итальянский рефюжье[135], бывший прежде офицером в австрийской кавалерии и, без всяких средств, оставивший отечество после войны, ходил, когда пришла зимняя пора, в военной офицерской шинели. Это производило такой фурор на рынке, по которому он должен был проходить всякий день, что крики «кто ваш портной?», хохот и, наконец, подергивание за воротник дошли до того, что итальянец бросил свою шинель и ходил, дрогнув до костей, в одном сертуке.

Эта грубость в уличной шутке, этот недостаток деликатности, такта в народе, с своей стороны, объясняет, отчего женщин нигде не бьют так часто и так больно, как в Англии[136], отчего отец готов бесчестить дочь, муж – жену, юридически преследовать их.

Уличные грубости сильно оскорбляют сначала французов и итальянцев. Немец, напротив, принимает их с хохотом, отвечает таким же ругательством, перебранка продолжается, и он остается очень доволен. Обоим это кажется любезностью, милой шуткой. «Bloody dog!»[137] – кричит ему, хрюкая, гордый британец. – «Стерва Джон Буль!» – отвечает немец, и каждый идет своей дорогой.

Это обращение не ограничивается улицей – стоит только посмотреть на полемику Маркса, Гейнцена, Руге et consorts[138], которая с 1849 года не переставала и теперь продолжается по ту сторону океана. Глаз наш не привык видеть в печати такие выражения, такие обвинения: ничего не пощажено – ни личная честь, ни семейные дела, ни поверенные тайны.

У англичан грубость пропадает, поднимаясь на высоту таланта или аристократического воспитания, у немцев – никогда. Величайшие поэты Германии (за исключением Шиллера) впадают в самую неотесанную вульгарность.

Одна из причин дурного тона немцев происходит оттого, что в Германии вовсе не существует воспитания в нашем смысле слова. Немцев учат, и учат много, но совсем не воспитывают, даже в аристократии, в которой преобладают казарменные, юнкерские нравы. У них в житейских делах отсутствует эстетический орган. Французы его утратили, точно так, как они утратили изящество своего языка; нынешний француз редко умеет написать письмо без конторских или адвокатских выражений – прилавок и казармы исказили их нравы.

В заключение этого сравнения я расскажу один случай, в котором я наглазно и лицом к лицу видел всю пропасть, делящую итальянцев от тедесков[139] и в которую сколько хочешь грузи амнистий и разглагольствований о братстве народов, моста долго еще не составишь.

Отправляясь с Тесье-дю-Моте в 1852 году из Генуи в Лугано, мы приехали ночью в Арону, спросили, когда идет пароход, узнали, что на другой день утром в восемь часов, и легли спать. В половине восьмого портье пришел взять наши чемоданы, и когда мы вышли на берег, они уже были на палубе. Но, несмотря на то, вместо того, чтоб идти на пароход, мы глядели с некоторым недоумением друг другу в глаза.

Над шипевшим и покачивавшимся пароходом развевался огромный белый флаг с двуглавым орлом, а на корме красовалась надпись: «Fürst Radetzky»[140]. Мы забыли с вечера спросить, какой пароход отходит, австрийский или сардинский. Тесье, по версальскому суду, был осужден in contumaciam[141] на депортацию[142]. Хотя Австрии до этого и не было дела, но как не воспользоваться случаем, ну хоть за справками, месяцев шесть продержать в тюрьме? Пример Бакунина показывал, что они могут сделать со мной. По договору с Пиэмонтом австрийцы не имели права требовать паспортов у тех, которые, не высаживаясь на ломбардский берег, ехали в Магадино, принадлежащий Швейцарии, – но я думаю, что они не побрезгали бы, если б можно было, таким простым средством, чтоб схватить Маццини или Кошута.

– Что же, – сказал Тесье, – ведь идти назад смешно!

– Ну, так вперед! – и мы взошли на палубу.

Когда канат был взят, пассажиров окружили взводом солдат с ружьями. Зачем? – не знаю. На пароходе стояли две небольшие пушки, особым образом прикрепленные. Когда пароход пошел, солдат распустили. В каюте, на стене, висели правила: в них было подтверждено, что едущие не в Ломбардию не обязаны предъявлять паспортов, но было добавлено, что если кто-нибудь из этих лиц сделает какой-либо проступок против К.-К. (kaiserlich-königlichen)[143] полицейских уставов, тот имеет быть судим по австрийским законам. Or donc[144] носить калабрийскую шляпу или трехцветную кокарду было уже австрийское преступление. Только тогда я вполне оценил, в каких мы когтях. Однако я далек от того, чтоб раскаиваться в моей поездке: все время нашего пути ничего не произошло особого, но я сделал богатый штудиум[145].

На палубе сидело несколько итальянцев; мрачно, молча курили они сигары, с затаенной ненавистию посматривая на суетившихся во все стороны и без всякой нужды белобрысых и одетых в белые сертуки офицеров. Надобно заметить, что в их числе были мальчишки лет двадцати и, вообще, они были молодые люди; я теперь слышу дребезжащий, горловой, казарменный голос, наглый смех, похожий на кашель, и к тому еще отвратительный австрийский акцент в немецком языке. Повторяю, не было ничего ужасного, но я чувствовал, что за эту манеру стоять повернувшись спиной возле самого носа, ломаться и показывать «мы, де, победители – наша взяла» следовало бы их всех бросить в воду, и еще больше чувствовал я, что был бы рад, если б это случилось, и охотно помог бы.

Кто дал бы себе труд счетом пять минут посмотреть на тех и других, тот непременно понял бы, что тут и речи быть не может о примирении, что в крови у этих людей лежит ненависть друг к другу, которую распустить, смягчить, привесть к безобидному племенному различию надобно века времени.

После полудня часть пассажиров сошла в каюту, другие спросили себе завтрак на палубу. Тут физическая разница еще резче выразилась. Я смотрел с удивлением – ни одного общего приема. Итальянцы ели мало, с той врожденной, натуральной грацией, с которой они все делают. Офицеры рвали куски, жевали вслух, бросали кости, толкали тарелки; одни, наклонясь к самому столику, с особенной ловкостью и необыкновенной скоростью плескали с ложки суп в рот, другие ели с ножа, без хлеба и без соли, масло. Я посмотрел на этих артистов и, глядя на итальянца, улыбнулся – он тотчас понял меня и, симпатически отвечая мне улыбкой, показал полнейший вид отвращения. Еще замечание: в то время как итальянцы с улыбкой и мягкостью спрашивали тарелку, вина, каждый раз благодаря головой или взглядом человека, австрийцы обращались возмутительно с прислугой, так, как русские отставные корнеты и прапорщики обращаются с крепостными при чужих.

Для закуски молодой, долговязый, с светло-желтыми волосами офицерик позвал солдата лет пятидесяти, поляка или кроата по лицу, и начал его ругать за какую-то оплошность. Старик стоял как следует, навытяжке, и, когда офицер кончил, хотел было что-то ему сказать; но лишь только он произнес:

– Ваше благородие…

– Молчать! – закричал раздавленным голосом светло-желтый и – «марш!».

Потом, обращаясь к товарищам как ни в чем не бывало, он принялся снова за пиво. Зачем же все это было делать при нас? Да уже не было ли это нарочно сделано для нас?

Когда мы вышли на землю у Магадино, натерпевшееся сердце не выдержало, и мы, обернувшись к пароходу, который еще стоял, прокричали: «Viva la Repubblica!»[146], а один итальянец, качая головой, повторял: «О, brutissimi, brutissimi!»[147]

Не рано ли так опрометчиво толковать о солидарности народов, о братстве, и не будет ли всякое насильственное прикрытие вражды одних лицемерным перемирием? Я верю, что национальные особенности настолько потеряют свой оскорбительный характер, насколько он теперь потерян в образованном обществе; но ведь для того, чтоб это воспитание проникло во всю глубину народных масс, надобно много времени. Когда же я посмотрю на Фокстон и Булонь, на Дувр и Кале, тогда мне становится страшно и хочется сказать: много веков.

79

Делатели переворотов (нем.).

80

Изгнанники (итал.).

81

«Эмигранты в их собственном изображении» (франц.).

82

Не в один день был выстроен Рим (нем.).

83

Осторожным шагом выступает Густав Струве (нем.).

84

Добровольцы (нем. Freischärler).

85

Нарукавными повязками (фрац. brassard).

86

Студентов 1-го курса (нем. Fuchs).

87

Временно (лат.).

88

Мировой душе (нем.).

89

Витающее (нем.).

90

Гражданин Герцен не имеет никакого, решительно никакого бугра почтительности (нем.).

91

Пробные номера (англ. specimen).

92

Садитесь, гражданин (нем. Bürger, Platz).

93

«Былое и думы». Том II. – Примеч. А. И. Герцена.

94

«Если все согласны, я не возражаю» (лат.).

95

Дворцах (итал.).

96

Князья (итал. principe).

97

«Да здравствует Италия!» – «Да здравствует Маццини!» (итал.).

98

Вот бедный прозаический перевод этих удивительных строк, перешедших в народную легенду:

«Они сошли с оружием в руках, но они не воевали с нами; они бросились на землю и целовали ее; я взглянула на каждого из них, на каждого – у всех дрожала слеза на глазах, и у всех была улыбка. Нам говорили, что это разбойники, вышедшие из своих вертепов; но они ничего не взяли, ни даже куска хлеба, и мы только слышали от них одно восклицание: «Мы пришли умереть за наш край!»

Их было триста, они были молоды и сильны… и все погибли!

Перед ними шел молодой золотовласый вождь с голубыми глазами… Я приободрилась, взяла его за руку и спросила: «Куда идешь ты, прекрасный вождь?» Он посмотрел на меня и сказал: «Сестра моя, иду умирать за родину». И сильно заныло мое сердце, и я не в силах была вымолвить: «Бог тебе в помочь!»

Их было триста, они были молоды и сильны… и все погибли!»

И я знал bel capitano <прекрасного вождя> и не раз беседовал с ним, о судьбах его печальной родины… – Примеч. А. И. Герцена.

99

В будущем (лат.).

100

Жирного народа (итал.).

101

Крестьянину (итал. contadino).

102

«Пою оружие и мужа!» (лат.).

103

Улице Лепельтье (франц.).

104

Наемными убийцами (итал.).

105

Отсеченную голову Орсини, писали газеты, Наполеон велел обмакнуть в селитряную кислоту, чтоб нельзя было снять маски. Какой прогресс в гуманности и химии с тех пор, как голову Иоанна Предтечи подавали на золотом блюде Иродиаде! – Примеч. А. И. Герцена.

106

Божественная комедия (итал.).

107

Братья (итал.).

108

Он не умел поставить себя (франц.).

109

Телохранители (польск. drabant).

110

Заочно (франц.).

111

Отец своих подданных (нем.).

112

Благоденствию (нем.).

113

Парадную комнату (нем.).

114

Они преодолели точку зрения национальности (нем.).

115

Весьма видных в своей области (нем.).

116

Одноплеменном (нем.).

117

Германизма (старонем. Teutschtum).

118

«Генерал-гражданин» (нем.).

119

Горничными (нем. Stubenmädchen).

120

Широкая натура (нем.).

121

Такого задорного парижского мальчишку (нем. и искаж. франц.).

122

Ребята! (нем.).

123

Гражданину (нем. Bürger).

124

Брату (нем. Bruder).

125

С презрением (нем.).

126

Имущих (нем.).

127

Неуклюжестью (нем.).

128

Резвящегося (франц. jovial).

129

Склад (франц.).

130

Все это очень переменилось после Крымской войны (1866). – Примеч. А. И. Герцена.

131

Французская свинья! Французская собака! (англ.).

132

Последний довод (лат.).

133

Мальчишками (франц.).

134

Нищий (англ.).

135

Эмигрант (франц. réfugié).

136

«Теймс» как-то, года два тому назад, считал, что средним числом в каждой части Лондона (их десять) ежегодно бывает до двухсот процессов о побоях женщин и детей. А сколько побоев проходит без процессов? – Примеч. А. И. Герцена.

137

Кровавая собака! (англ.).

138

И компании (франц.).

139

Немцев (итал. tedeschi).

140

«Князь Радецкий» (нем.).

141

Заочно (лат.).

142

Ссылку (франц. déportation).

143

Императорско-королевских (нем.).

144

Ну, а (франц.).

145

Здесь: опыт (нем. Studium).

146

«Да здравствует республика!» (итал.).

147

«О, скоты, скоты!» (итал.).