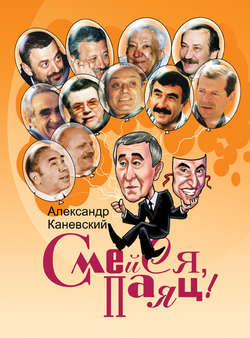

Читать книгу Смейся, паяц! - Александр Каневский - Страница 14

УЧИТЕЛЬНИЦЫ ПЕРВЫЕ МОИ. И УЧИТЕЛЯ

ОглавлениеАтеперь я продолжу рассказ о своих школьных учителях. Больше всех я запомнил учителя русского языка и литературы Аарона Натановича Горовица. В то время большинство народа ходило в ватных телогрейках, в солдатских шинелях, в довоенных обносках. Купить было негде и не за что. Педагоги всегда получали мизерные ставки, а в те послевоенные годы они были настолько нищими, что церковные крысы рядом с ними могли бы считаться олигархами.

Помню «пижонский» туалет Аарона Натановича: телогрейка, обшитая серой шелковистой тканью и простроченная чёрными нитками (Очевидно, серых не достали).

Маленький, быстрый, темпераментный, он был очень робким человеком, безумно боялся нас, поэтому всячески старался казаться страшным. Он понимал: единственно, чем нас можно отвлечь от пакостей – это оценками. Поэтому, идя на урок, ещё в коридоре, громко и грозно кричал: «Идёт отвечать!»… Мы начинали быстро перелистывать учебники. Он вбегал в класс, открывал журнал и, не давая нам опомниться, снова выкрикивал: «Идёт отвечать!»… Делал качаловскую паузу, бросая суровые взгляды то на нас, то в журнал, то опять на нас, как бы решая, кого вызвать на закланье. Мы продолжали лихорадочно шуршать страницами учебников. Он затягивал паузу, это был его звёздный час: «Идёт отвечать!»… Продержав класс в напряжении, он давал амнистию: «Ладно, сегодня никого не вызову, будем повторять пройденное». Раздавался дружный вздох облегчения и, в благодарность за «невызывание», мы сидели тихо и слушали его объяснения.

А преподавал он блестяще: сочно, эмоционально, заразительно. Я глубоко благодарен Аарону Натановичу, низко кланяюсь ему за то, что он дал мне необходимый запас грамотности, пробудил интерес к этому великому языку и привил любовь к этой великой литературе, настолько огромную любовь, что её не смогли ни убить, ни разрушить все последующие посредственные педагоги. (Может, это парадоксально, а может, наоборот, логично, но моими самыми яркими учителями, именно языков, украинского и русского, были евреи)

Прошедшая война стимулировала нашу подростковую агрессивность, часто возникали междоусобицы, разборки, драки. Начинались они в классе, а заканчивались за пределами школы – там происходили поединки, называемые «стукалками». Дерущихся окружало плотное кольцо наблюдателей, бой шёл до первой крови или до явного нокаута. Не раз я возвращался домой с подбитым глазом или опухшим носом. Между своими допускалось применение только кулаков, в драках с мальчишками из соседних дворов или улиц разрешалось всё: палки, пряжки, кастеты, а зачастую, и перочинные ножи. Жестокость вообще свойственна подросткам, а в нас она расцветала пышным цветом.

Вспоминаю преподавателя черчения, Аарона Исааковича (извините, опять еврей и опять – Аарон), тихого, доброго человека, пережившего Ленинградскую блокаду, с травмированной нервной системой, который вздрагивал при каждом неожиданном стуке или выкрике. Мы знали это и специально грохотали крышками парт у него за спиной. Он учил нас писать и чертить тушью, владеть циркулем и рейсфедером. Периодически мы должны были сдавать ему домашние работы, «форматки», за которые он ставил нам оценки. Помню, как мы сдавали «форматку А-5»: кто-то, кто умел, сделал её, показал и получил пятёрку. Тут же форматка перекочевала на заднюю парту, где фамилию автора стёрли и вписали новую фамилию. Обладатель этой фамилии показал её Аарону Исааковичу, и он снова поставил пятёрку. Затем её таким же образом переделывали раз десять, показывали и получали оценки. Постепенно результаты стирания становились заметны, к концу урока на месте фамилии уже была дырка. Туда вклеили последнюю фамилию – это был Алик Розин, в дальнейшем довольно известный певец (он выступал под фамилией отчима – Рост.) Когда он предъявил Аарону Исааковичу эту обесчещенную форматку, тот долго крутил её в руках, вздыхал, кряхтел, но всё же поставил тройку. Алик спокойно и нагло потребовал: Я хочу пятёрку.

– Алик, я не могу поставить пятёрку – это не ваша форматка. Я вам поставил тройку только потому, чтоб у вас не было неприятностей.

Но Алик так же нагло и спокойно повторил:

– А я хочу пятёрку.

– Алик, я не могу вам её поставить.

– Если не поставите пятёрку, я выброшусь в окно.

– Алик, перестаньте так жутко шутить.

Наш класс находился на третьем этаже. Алик подошёл к открытому окну.

– Значит, не поставите? Ну, что ж, прощайте.

Перевалился через подоконник и исчез. На Аарона Исааковича было страшно смотреть: он побелел, руки его дрожали.

– Дети, зачем он это сделал?

– Из-за вас! Это вы его убили! – жестоко орали мы, маленькие садисты.

Аарон Исаакович на подгибающихся ногах добрался до окна, заглянул вниз – там никого не было. Мы хорошо знали этот трюк: под окном был довольно широкий карниз, по нему можно было пробраться за угол дома и там спрятаться, что Алик и проделал. Перегнувшись через подоконник, Аарон Исаакович долго смотрел вниз, потом повернулся к нам и прерывающимся голосом сообщил:

– Дети! Он разбился в пыль.

Тогда нас всех это очень веселило, сегодня мне безумно стыдно за наши поступки. Правда, не за все. Если педагог был вредным и противным, он получал по заслугам.

Помню учителя русского языка и литературы Никона Евстигнеевича Чекина. (Это было в 54-й школе, следующей, куда я перешёл в десятом классе, и которая, поэтому, по традиции, тоже вскоре закрылась). Никон был раздражительным и занудным, и к тому же ещё и заикался. Он требовал, чтоб мы сидели строго в затылок друг другу, не опирались на спинки и, ни в коем случае, не носили шарфики – это его раздражало. Когда он впервые вошёл в класс и увидел одного из учеников с шарфом, обмотанным вокруг шеи, тут же потребовал:

– Н-н-немедленно с-с-нимите!

– У меня болит горло.

– А я г-г-оворю с-с-снимите!

– Мне доктор велел. У меня ангина.

– Ес-сли не с-с-снимите, я вас в-в-выгоню из к-класса!

Ученик отказался, и Никон выставил его за дверь. Но он даже не подозревал, на какую импровизацию нас вдохновил: назавтра, войдя в класс, он увидел, что у каждого ученика шея была обмотана шарфом. Все старательно кашляли и хрипели, все были «смертельно» простужены. Никон рассвирепел и стал сдирать с каждого шарф, с криком, с угрозами, со скандалом. Когда он дошёл до последнего, первые снова сидели с обмотанными шеями. Урок был сорван, пришёл директор, два часа нас держали после уроков, не отпускали домой, пытались выявить зачинщика, но это была обречённая затея: мы никогда друг друга не выдавали, стояли насмерть, как панфиловцы.

Однажды, войдя в класс, Никон услышал, как один из учеников, Коля Высоцкий, сын потомственных русских интеллигентов, начитанный, эрудированный, но очень хулиганистый, громко сказал своему соседу по парте:

– Ты – поц!

Никон взвился от ярости.

– Высоцкиий, в-в-встаньте! Это в-вы с-с-сказали поц?

– Нет.

– Но я же с-слышал!

– Вам показалось: я сказал пуц.

– Ч-ч-что т-такое пуц?

– Это имя моей собаки.

– Т-т-таких имён н-н-не бывает.

– Бывает. Моя собака – как хочу, так и называю.

– Да, да! – заорала сорокаглоточная группа поддержки. – Мы знаем его собаку, это Пуц, Пуцик, Пуценька!..

– М-м-молчать!.. – Никон уже был на пределе. Его лицо стало красным, как задница павиана. – Вон из к-к-класса!

– За что? За Пуца?.. Не имеете права! – кричали мы.

– Это произвол! Я не стану из-за вас менять имя своей любимой собаки! – Коля искренне вошёл в роль. – Он был Пуц и будет Пуцем!

Дискуссия затянулась, ещё один урок был сорван. Но самый смешной конфликт с Никоном произошёл, когда в класс пришёл Алик Гимпель. Он вернулся из Германии, где служил его отец, и привёз массу штучек для розыгрышей, всякие «обливалки» и «пукалки», которые издавали неприличный звук, когда на них садились. И ещё он привёз бутафорский кошачий кал, поразительно похожий на подлинный, как бы ещё влажный, только-только произведенный. Это вызвало массовый восторг, и немедленно возникла идея розыгрыша. Перед уроком Никона кал положили в угол и, как только он вошёл, все зажали пальцами носы, стали кричать «Ф-у-у-у!» и с отвращением указывать в угол. Никон обернулся, увидел, брезгливо сморщил лицо.

– К-кая г-г-гадость… К-к-кто это с-с-делал?

– Кошка приходила, кошка! – кричали мы хором. – Фу-у-у!.. Фу-у-у!..

– К-к-кто д-дежурный?

– Я, – поднялся Коля Высоцкий.

– Уб-б-брать! Н-н-немедленно!

Коля подошёл, нагнулся, скорчил гримасу отвращения:

– Не буду! Я за своим любимым Пуцем не убираю, а тут…

И решительно сел на место. Никон свирепел всё больше и больше.

– Староста! Есть староста? Немедленно уберите эту гадость!

Наш бессменный староста Витя Пахомов, большой, высокий увалень, проделал.

Колин маршрут, тоже нагнулся и тоже с отвращением отказался.

– Не могу, противно.

– А я г-г-говорю уб-б-брать!

– А я говорю: противно.

– Ф-у-у! Ф-у-у! – зажав носы, продолжали скандировать мы.

Никон выругался сквозь зубы, швырнул портфель на стол и стремительно направился к двери, за директором.

– Подождите, Никон Евстигнеевич, – остановил его Алик Гимпель. – Я уберу.

Он нагнулся, поднял голыми пальцами этот «кал», положил его во внутренний карман пиджака, хлопнул по карману ладонью и сел на место. У обалдевшего Никона отвалилась нижняя челюсть, а мы продолжали орать «Фу-у-у!», но теперь уже указывая на Алика. Коля Высоцкий поднял руку, призывая к тишине. Мы с интересом замолчали, ожидая его новой выходки.

– Никон Евстигнеевич, – ласково произнёс он, – а я ведь расслышал: когда вы ругались, вы сказали «поц», но я об этом никому не расскажу, потому что это очень нехорошее слово.

Прозвучавший звонок спас Никона от продолжения дискуссии, он пулей вылетел из класса и через месяц перевёлся в другую школу.

Ещё у нас была преподаватель истории Анна Петровна, тупая, закомплексованная большевичка, которая кроме «Истории партии» и постановлений съездов КПСС ничего не читала, а на уроках, открывая новую тему, не рассказывала, а бубнила по учебнику. Оценив уровень её знаний, мы разработали особую систему взаимоотношений: каждый по очереди, готовил вопрос по теме, но не поверхностный из учебника, а очень каверзный, из неофициальных подробностей. Для этого приходилось прочитывать специальную литературу, архивы в библиотеках, мемуары, энциклопедии. Но каждый с радостью это делал, предвкушая результат. Стоило Анне Петровне войти в класс, её уже ждала поднятая рука:

– Когда я готовился к уроку, меня удивило высказывание Карла Маркса о французской революции в его ответе на письмо подруги его матери.

Услышав вопрос, наша «интеллектуалка» краснела, бледнела, бекала, мекала, но потом, понимая, что нас не проведёшь, сдавалась:

– Я давно читала эти письма, кое-что подзабыла – я перечитаю их и отвечу на следующем уроке.

Я даже не представляю, сколько ей пришлось переворошить архивов, чтобы добраться до этого письма. На следующем уроке она минут пятнадцать отвечала на прошлый вопрос и тут же получала новый, ещё более каверзный. Между нами шло соревнование по интеллектуальному садизму: кто задаст более трудный вопрос. Поскольку ребята были головастые, эрудированные, вопросы сыпались супер-экстра, они заставляли её сидеть в библиотеках, отыскивая ответы. Через некоторое время она отказалась от нашего класса, чего мы и добивались.

Каждого педагога мы наделяли прозвищами, или злыми или симпатичными, в зависимости от отношения к ним: Гусар, Бегемотик, Филя, Ароша, Бочка, Дебил, Сивилла… Прозвища, конечно, были и у нас, учеников: Кишка, Мумия, Телёнок, Морда, Москаль, Тень, Сало, Юродивый… У меня было два прозвища: Парнелли, потому что я был черноволосым и итальянистым, и Рубильник – из-за моего большого носа. Парнелли – мне нравилось, а за Рубильник – я бил физиономии.

В 147-ю школу директором пришёл Урилов, бывший фронтовик, потерявший руку, но не потерявший диктаторских замашек старшины. Он требовал от нас строжайшей воинской дисциплины и беспрекословного повиновения. На переменках мы должны были чинно прохаживаться по коридорам, а на приветствия учителей отвечать чем-то вроде «Служу Советскому Союзу!» Естественно, конфликты между нами и солдафоном-директором были неизбежны.

И я, и Толя Дубинский, и Юра Смирнов-Несвицкий – все мы входили в комсомольский комитет школы. Я был бессменным культсектором, отвечал за организацию школьных вечеров. Готовясь к очередному праздничному вечеру, я предложил Юре Масенкису, тоже члену комитета, подготовить какое-то стихотворение. Юра был высоким, красивым, обладал мощным голосом и итальянской жестикуляцией, поэтому считался нашим штатным чтецом. (Откуда пошла его фамилия, мы докапывались долго и безуспешно. Моя бабушка никогда не могла правильно произнести Масенкис и называла его Стамескис.) Он предложил главу из поэмы Павла Антакольского, посвящённой сыну поэта, погибшему на войне. До сих пор помню заключительные строки этой поэмы, пронзительные и кровоточащие:

Прощай! Поезда не приходят оттуда.

Прощай! Самолёты туда не летают.

Прощай! Никакого не сбудется чуда,

А сны только снятся нам, снятся и тают.

Мне снится, что ты ещё малый ребёнок,

И счастлив, и ножками топчешь босыми

Ту Землю, где столько лежит погребённых…

На этом кончается повесть о сыне.

Стихи всем нам очень понравились, и Юра их репетировал в зале после уроков.

В это время шла компания «борьбы с космополитизмом». Каждый день во всех газетах, по радио, со всех трибун партия обличала поэтов, писателей, композиторов, историков, генетиков, кибернетиков – «безродных космополитов, поддавшихся тлетворному влиянию прогнившего Запада». Среди них упоминалась и фамилия Антакольского. Естественно, Урилов вызвал всех нас к себе в кабинет и заявил, что запрещает нам пропагандировать творчество космополита. Мы попытались убедить его, что это прекрасные стихи, но Урилов был непреклонен. Переглянувшись, мы перестали спорить, но на нашей тайной вечере было решено: всё равно читать. И на торжественном вечере, в переполненном зале, где были все старшие классы и их гости, я объявил выступление Юры Масенкиса, и он вышел и прочитал всю главу с огромным успехом. Урилов был в ярости. Он заявил, что нас всех выгонят не только из комитета, но и из комсомола. И через день на всех этажах висели объявления о предстоящем комсомольском собрании, где будут рассмотрены личные дела Александра Каневского, Юрия Смирнова-Несвицкого, Юрия Масенкиса и Анатолия Дубинского.

Но мы предвидели его реакцию и за неделю до скандала написали коллективное письмо в «Литературную газету» и попросили их помощи.

Наступил день собрания. Торжествующий Урилов, не скрывая восторга, истекал слюной в предвкушении нашего позора. И именно в это утро, идя в школу, Юра Смирнов-Несвицкий вынул из почтового ящика письмо – ответ из «Литературной газеты» (мы дали его обратный адрес). Письмо было потрясающее, приблизительно такого содержания:

«Редакция газеты очень удивлена поведением директора вашей школы, который запретил вам читать стихи Павла Антакольского, известного, талантливого поэта, лауреата Сталинской премии.

Действительно, в постановлении партии и правительства ему указали на ряд недостатков и просчётов, но это ни в коем случае не перечёркивает всего творчества этого выдающегося писателя, а тем более, его великолепную поэму «Сын», за которую он и был удостоен Сталинской премии. Запрещая читать это произведение, директор вашей школы демонстрирует плохое знание литературы и непонимание политики нашей партии. Уверены, что вам удастся отстоять свои позиции. С пожеланием успеха, от имени редакции, главный редактор – Константин Симонов».

Это был сокрушительный удар по Урилову: «Литературка» в то время была одной из самых популярных газет, а Константин Симонов – любимым, известнейшим поэтом, секретарём Союза писателей СССР, членом ЦК, лауреатом бесчисленных сталинских премий. Примчавшись в школу за полчаса до начала занятий, Юра зачитал это письмо, и весь класс с восторгом стал его переписывать. Конечно, Урилов немедленно узнал об этом и послал на разведку своего верного «еврея при губернаторе» завуча Прицкера. Тот вошёл в класс и вкрадчиво спросил у Смирнова-Несвицкого:

– Юрочка, говорят, вы получили какое-то интересное письмо?

– Очень интересное, особенно для нашего директора, – ответил «злой мальчик» Юрочка.

– А можно его почитать?

– Только копию.

– Вы мне не доверяете?

– Конечно, нет.

– Обидно это слышать, но… Ладно, давайте копию.

Несколько рук злорадно протянули ему исписанные листки. Он взял один из них, пробежал глазами.

– Можно его взять с собой?

– Нет, – ответил владелец листка (это был Коля Высоцкий), – если Урилову интересно, пусть придёт к нам и тоже перепишет.

Прицкер возвёл глаза к небу и развёл руками, выражая обиду и потрясение от услышанного, и, оскорблённый, удалился. Через десять минут нас всех, меня, Толю и двух Юр, вызвали к директору. Нас встретил улыбающийся Урилов. Его улыбка была такой сладкой, что её хотелось немедленно растворить в чае. Он обнял нас за плечи, подвёл к дивану, усадил, сел рядышком и заговорил, точнее, зажурчал. Не смогу процитировать его дословно, но помню содержание: Мы – молодцы, настоящие мужчины, умеем бороться за свои убеждения. А он честно, по-солдатски признаётся: чего-то недопонял, недоучёл, поэтому – погорячился. Спасибо, что помогли разобраться. Он гордится нами и верит в наше светлое будущее.

– А как же комсомольское собрание? – напомнили мы.

– Какое собрание!? – Урилов театрально сорвал со стены очередное объявление с нашими фамилиями и разорвал его надвое. Игриво глянул на нас потом на Прицкера. – Надеюсь, наш завуч со мной согласен?

– Конечно! – верноподданный Прицкер сложил две половины разорванного объявления и так же театрально, по-директорски, разорвал их на четыре части.

Урилов вышел с нами в коридор и проводил до дверей класса:

– Идите и продолжайте работать с комсомольским огоньком!

Конечно, он не простил своего поражения, его отношение к нам становилось всё более враждебным. А я ещё добавил масла в огонь: сочинил анти-уриловскую песню. В Киеве была (думаю, есть и сегодня) психиатрическая Кирилловская больница, которую называли Кирилловка. Так вот, я назвал нашу школу «Уриловка» и сочинил песню про бедных психов, которых лечит однорукий главврач с помощью Шприцкера. Эта песня, которую хором пели на переменках, явилась последней каплей, переполнившей чашу терпения нашего «главврача». Он вызвал мою маму, предупредил, что мне грозит тройка по поведению, но если она переведёт меня в другую школу, то мне дадут похвальную грамоту… и так далее, как и в предыдущих школах. Конечно, мама согласилась и перевела меня, как я уже писал, в школу номер пятьдесят четыре, куда вслед за мной ушёл и Юра Шостак и ещё один мой одноклассник Валя Чащин. Это была моя последняя школьная обитель, и в ней я окончил десятый класс.