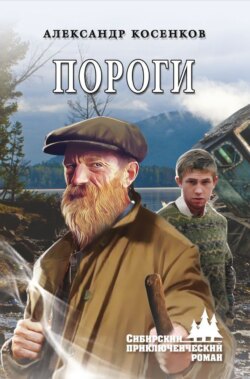

Читать книгу Пороги - Александр Косенков - Страница 4

Часть первая

Хлеб 1946 года

Сон победителя

ОглавлениеСпроси кто Перфильева, когда, болезненно сморщившись от не проходящей головной боли и острого недовольства собой, он выезжал со двора райсуда, – верит ли, что явится хоть какой-то прок от той встречи, которую твердо наметил себе, выслушивая обвинительный приговор, шепелявой скороговоркой зачитанный низеньким, лысым, удивительно похожим на старую остриженную овцу судьей, он вряд ли ответил что-либо вразумительное. Еще раз хлестнув двинувшуюся было ленивым шагом лошадь, он снова и снова пытался выстроить с помощью осторожной последовательности слов свои беспорядочные мысли о несоразмерности не только для провинившихся, но и для всех них последствий приговора с ценой загубленного по глупости провианта. Потерю, не так чтобы запросто, но и без особого материального надрыва для колхоза, можно было бы до начала охотничьего сезона как-то возместить. А от того, что уже случилось, теряли все, кого ни возьми – колхоз, государство, потерпевшие. И что хуже некуда – Надежда со своими девчонками мал мала меньше. У неё только и надежи было на Степана, своих сил и здоровья за войну поменело вчетверо. Да что там говорить! – не простил бы себе Перфильев, не решись на то, что наметил, хотя и предчувствовал полную безнадегу своей затеи.

Остановив лошадь у высокого, давным-давно крашенного веселой зеленой краской забора, он долго сидел, не решаясь ни повернуть обратно, ни спрыгнуть на жесткую пыльную траву и, прихрамывая, двинуться к полуоткрытой калитке.

Первый секретарь райкома Виссарион Григорьевич Перетолчин, у дома которого остановился Перфильев, сидел за столом, из-за которого не так давно разошлись гости. Он нехотя прихлебывал остывший чай и исподлобья следил за женой, которая убирала посуду. Та старалась не поднимать головы и не смотреть на мужа, но он все-таки разглядел на ее глазах слезы.

– Интересное дело, – с притворным раздражением прохрипел он сорванным на одном из районных совещаний голосом. – Распустила нюни… Сейчас-то чего реветь?

– Худой-то какой – кожа да кости, – уже не таясь, всхлипнула жена и, оставив посуду, осторожно опустилась на стул рядом с мужем.

– Не с гулянки, с войны мужик… Радуйся, что кожа да кости целы, остальное дело наживное, выправится. Откормим на мирных хлебах.

– Какие тут у нас хлеба? – тихо, чуть не шепотом, не согласилась она.

– Какие б ни были, откормим.

– Он тебе ничего не говорил? – спросила жена и оглянулась на дверь в соседнюю комнату.

– Нет, а что? – насторожился Виссарион Григорьевич.

– Надолго он, нет?

– Что значит «надолго»? Навсегда. Раз демобилизовали, значит все. На мирные рельсы и бесповоротно.

– Да я не об том, – махнула она рукой и снова обеспокоенно оглянулась на дверь. – Смотрит на все, словно не узнает. Как в первый раз видит. Белье развешиваю, он подходит. Губы дрожат. «Ты чего?» – спрашиваю. «Никак, говорит, привыкнуть не могу». У меня прям сердце упало. «К чему, – спрашиваю, – не можешь?»

– Ну? – поторопил замолчавшую жену Виссарион Григорьевич.

– «К тишине, говорит, не могу. Мороз по коже, какая у вас тут тишина». – «Где же, – спрашиваю, – тишина? Петухи орут, собаки… Телок вон за огородом чей-то надрывается. Птицы, ветер, двери скрипят…» – «Это, говорит, так, это не существенно». Так и сказал «не существенно». – «На передовой тишина – страшное дело. Как тишина, значит, вот-вот…» А что «вот-вот», так и не сказал.

– Чего говорить, и так ясно. Долго ему еще будет казаться…

– Не останется он. Уедет.

– Не ерунди. Куда ехать? Сейчас таких-то, знаешь, сколько повозвернулось…

Но жена чувствовала, что он убеждает не столько ее, сколько самого себя. Да и то посудить, где у них в районе подыскать сейчас подходящее место молодому офицеру с кучей боевых орденов и боязнью местной, на сотни верст окрест таежной тишины? Место бы, конечно, нашлось, да вот устроит ли оно его, придется ли по плечу, по нутру, соразмерно ли будет науке командовать, стрелять, привыкать к смерти и крови? А что он еще может? На фронт отправили сразу после десятого класса. Какая-то нескольких месяцев лейтенантская школа и – в самое пекло.

Часто, особенно поначалу, обрывалось во сне сердце Виссариона Григорьевича. Просыпался чуть ли не в твердой уверенности, что вот в это самое мгновение убили или ранили тяжело, иначе не было бы этой через тысячи верст болью бьющей прямо в сердце догадки. Рядом неподвижно, не дыша, лежала жена, и он знал, что она тоже проснулась и лежит, парализованная ужасом разбудившего и ее предчувствия. И не заговорить, не пошевелиться, не пожаловаться на ноющую боль под сердцем, потому что и он, и она знали – любое слово обернется слезами, другими долгими, не облегчающими словами. И не будет тогда конца мертвой морозной ночи, из темной бескрайности которой к утру почтовой полуторкой объявятся в районе новые похоронки, заголосят, а то и замертво, без крика, упадут там, где стояли, новые вдовы и обеспамятевшие от горя матери, заплачут осиротевшие, часто без полного понимания случившегося, дети… Днем закручивала вереница дел, нужных и не нужных поездок, встреч с людьми, разговоров, ругани, отчетов. Порой, после особо ответственных звонков из области, а то и телеграмм, с суровой лаконичностью требующих невозможного от их почти никудышного по возможностям и людским ресурсам района, он с непонятным самому себе облегчением думал, что на этот раз не отвертеться, свергнут наконец-то с его слабеющих плеч непосильную ношу – требовать, наказывать, выбивать и изображать неколебимую уверенность в героическом преодолении всех и всяческих препятствий на пути к неизбежной победе. И каждый раз, подъезжая к дому или хватая после оглушающего своей продолжительностью звонка тяжелую эбонитовую трубку, он до смертной жути боялся услыхать страшную, ничем уже не поправимую новость. Сын был один, единственный, а дней в этой проклятой, никак не кончавшейся войне набралось тысячи. И чуть ли не каждый из них не единожды останавливал полуобморочным ожиданием и без того не так чтобы крепкое сердце. Сколько раз, никогда и никому не признаваясь, клял он свое малодушное согласие на руководство только что организованным в самом дальнем краю области районишкой. Можно, можно было отказаться, сославшись на пошатнувшееся в бесчисленных хозяйственных передрягах последних предвоенных лет здоровье. Но он был почти уверен, что там, где на нем остановили выбор, прекрасно знали и о его здоровье, и даже о соблазнительном желании отказаться от малоподъемного и мало кому посильного груза, не сулившего, даже в случае благополучной доставки и сохранности, ни славы, ни мало-мальски ощутимой заметности в общем огромнейшем деле обороны и спасения первой в мире страны социализма. Пришлось впрягаться в недоделанную, на скорую руку сварганенную телегу и, надрываясь, тянуть по здешнему таежному бездорожью для невесть какой и неизвестно кому необходимой пользы.

Услыхав осторожный стук в дверь, Перетолчин посмотрел на торопливо вытирающую слезы жену, тяжело поднялся. Подумалось, что телеграмма из области. А, скорее всего, леспромхозовцы паникуют. Из-за частых дождей вода из верховий дуром прет, вот-вот нижние склады затопит. Только кто бы знал, как не хотелось ему сейчас включаться в нуднейшую канитель показного негодования, беспокойства, разносов, никому не нужных советов. Поэтому, когда в ответ на приглашение войти, в комнату неловко протиснулся Перфильев, Виссарион Григорьевич глубоко с облегчением вздохнул и снова опустился на стул.

– Здравствуйте… – от неловкости громко поздоровался Перфильев, застыв на пороге. – Виссарион Григорьевич, там сказали, вы дома… Извиняйте, что не вовремя и без спросу, но больше, кроме вас, теперь и не знаю куда.

– Тш-ш-ш…. – Перетолчин приложил к губам палец. – Давай сюда. Давай, давай… Садись. Аня, налей гостю… Спрос ему понадобился. Плохо, что поздно пришел. Давай вот… Выпей за нашу с Анной Филипповной радость – сын вернулся.

– Рад за вас, прямо не знаю как… – Перфильев дрожащей рукой принял стакан и держал у груди, не решаясь выпить. – У нас тоже так-то – ежели кто вернется, на всей деревне праздник. Только немного, товарищ первый секретарь, то есть Виссарион Григорьевич, немного их получается. Я имею в виду насчет полноценного и полного возвращения. Поменело мужиков, можно сказать, до невозможного для нормальной жизнедеятельности колхоза предела. По какому поводу и нахожусь здесь сейчас в неудобное для вас, конечно, время.

Он замолчал, испугавшись собственного, как ему показалось, неуместного в данном случае многословия, поднес было стакан ко рту, но посмотрев на неподвижных, глядящих друг на друга хозяев, вернул стакан в прежнее положение.

– Одному вроде как несподручно… Да и питок с меня после ранения никакой. От одного понюха в глазах круги и в голове беспокойство. Врачи советовали десять раз оглянуться, прежде чем за стаканом тянуться…

Перфильев уже наладился вернуть стакан на стол, когда очнувшийся от нахлынувшей задумчивости Перетолчин остановил его руку, поднялся и, полуобняв за костлявые плечи, тихо просипел: – Ты меня извини… Не могу поддержать, перебрал норму на радостях. Мотор-то уже ни к чертям за эти годы, врачи не хуже чем тебе грозятся. Так что давай, давай… Со ста граммов и кошка не захмелеет. Садись… И закуси обязательно, чтобы кругов не было. А после доложишь, что там у тебя.

Он подождал, пока председатель выпил водку, дожевал первый кусок и, не справившись с нетерпением, сказал:

– Идем, похвалюсь. Мужика своего покажу…

На цыпочках подошел к двери в соседнюю комнату, заглянул, поманил пальцем Перфильева. Тот, стараясь не стучать тяжелыми сапогами, подошел, заглянул через плечо хозяина. На неразобранной высокой кровати спал сын Перетолчина – молодой светловолосый офицер. Сил у него хватило лишь на то, чтобы снять гимнастерку, сапоги уже потом сняла мать. Он обхватил руками большую подушку и, уткнувшись в нее лицом, тихо похрапывал.

– Устал, – еле слышно шепнул Перетолчин, не отводя от сына повлажневших глаз. – Шутка, столько отмахать. И все в крови, каждый день через смерть.

Он тихо прикрыл дверь, и они вернулись к столу.

– Честно признаться, не знаю, как и о чем говорить с ним, – вдруг неожиданно для себя признался хозяин и, глянув через плечо на встрепенувшуюся жену, продолжал, не дав ей встрять в свое, сейчас только ему принадлежавшее внезапное откровение. – Вдуматься хорошенько, повидал и пережил, хоть и мальчишка по годам, поболе нашего. Тебя не имею в виду, ты там тоже нахлебался до отрыжки. А в него-то как все это поместилось? А? Как ему теперь от этой, можно сказать, непосильной нагрузки избавиться? Он, понимаешь, все больше молчит. Смотрит мимо куда-то и молчит.

Жена, не удержавшись, всхлипнула и тут же испуганно замахала рукой – не обращайте, мол, внимания, сорвалось. А Николаю вдруг как-то сразу полегчало в его неуютной скованности, словно не в гостях у самого что ни на есть большого руководителя в районе, а у кого-то у своих, деревенских, с которыми и говорить и молчать привычно, и для подорванной на фронте психики необременительно.

– Устал, – уверенно сказал он, проглотив наконец застрявший было в горле кусок. – Я, как вернулся, тоже первым делом все больше спал. Бабы расспрашивают, а я ровно позабыл обо всем. Не могу говорить, хоть что со мной делай.

Немудреное признание председателя легло на душу хозяевам и, кажется, успокоило их. Анна Филипповна поднялась и, собрав грязную посуду, ушла на кухню.

– Дала она всем прикурить война эта, – с прежней откровенной доверительностью прохрипел Перетолчин, проводив взглядом жену. – Думаешь, я не устал? Другой раз кажется – лег бы, руки в стороны, год бы не поднимался. Как у нашей почтовой полуторки – все на соплях. Того и гляди – в кювет. А держишься. Тут только дай себе волю, никакой капитальный не поможет. Давай-ка лучше еще по сто и на боковую. Сегодня больше никуда. Могу за пять лет выходной себе устроить? – Перфильев после этих его слов испугался, что задуманного разговора не получится, стал было подниматься, но хозяин удержал: – Ты говори, говори, с чем пришел. Я ведь это так… Не обращай внимания. Своим никому не скажешь, жалеть начнут. А ты свой брат, тоже какое ни на есть начальство, поймешь… Нам помимо своего все остальное еще тащить надо. Хотя бы до завтрашнего дня, а там – как сложится…

Перфильев и вовсе растерялся от этой почти родственной и, по словам многих, совершенно не свойственной первому доверительности. «Видать, правда, перебрал чуток на радостях. А в таких случаях одни песни горланят, другим душу приоткрыть желательно, чтобы накопившиеся там за долгую молчанку переживания не давили бессловесной маетой и непониманием от тех, кто по соседству оказался». И тут же еще мелькнуло: «Может, все-таки посодействует под добрую руку?» А вот с чего начать, в голову никак не приходило.

– Ну, говори, говори, – подбодрил неуверенно поглядывавшего на него председателя Перетолчин.

– Дело такое… А с покоса когда теперь выберешься… – мялся Николай. И вдруг, как в воду кинулся: – Мужиков моих сегодня осудили.

– Это что сахар для потребиловки пропили? У меня, между прочим, серьезный разговор на эту тему с тобой намечен.

– Не пропили они, Виссарион Григорьевич, – встрепенулся и окреп голосом Перфильев. – Дожжь был, лодка дырявая, а они заснули по пьяному делу. Замочили они этот сахар, растворился… Не думал я, что так обернется.

– По-твоему выходит – не виноваты?

– Кто ж говорит… Виноватые, сукины сыны! Вот и надо было – пускай за убытки уплотят.

Хотел было добавить, что колхоз этому делу по возможности вспомоществование окажет, но вовремя спохватился – не получилось бы хуже. С трудом выдавил из себя совсем другое:

– Мы бы им на колхозном собрании по первое число начислили, мало не покажется. А так-то – кому польза? Может на кассацию? Поддержать?

– Сколько дали?

– Старику пять, Степке – парнишке еще – три.

Перетолчин поморщился и, как всегда, когда чувствовал свое бессилие и необходимость произносить не свои, а кем-то другим придуманные и якобы нужные для дела слова, незаметно для себя повысил голос:

– А ты чего хотел? Страна каждую копейку считает. Восстанавливаться надо, строиться… Голода еще хлебнем. А ты что думал? И голод будет. Слыхал, передают – засуха. Каждый грамм хлеба у нас с тобой нынче учтут. А они два мешка сахара чертям собачьим под хвост.

– Полтора.

– Полтора, какая разница. Чем охотников снабжать будешь? Больше ведь не выделят. Нету.

– Ну, посадят их, – не сдавался Перфильев, – польза кому? Кто в колхозе работать будет?

– Получается, что хочешь делай – пей, гуляй, преступления совершай, потом отмоешься или дядя добрый, вроде меня, поможет. Легко жить хочешь.

Голову Перфильева снова обручем сдавила отпустившая было привычная боль, и он, громко скрипнув стулом, откинулся назад, словно обрывая установившиеся согласие и понимание.

– Легкой жизнью корить у нас сейчас некого. А колхоз двоих добрых работников лишился. Без Федора в кузне я как без рук.

Он хотел еще добавить про Надежду и ее белоголовых девчонок, но, глянув на отвернувшегося в сторону и сгорбившегося секретаря, понял, что разговор можно считать законченным. Что бы он ни говорил теперь, всё по какому-то непонятному закону обернется против его задумки поискать подмогу у начальства, не хуже него связанного по рукам и ногам обязательствами поступать не так, как было бы проще и нужнее, а так, как кем-то решено и установлено для какой-то общей якобы пользы, от которой отдельному человеку – тому же Степке или его прозрачным от худобы сестренкам – никогда не отломится ни мало-мальски пригодного к употреблению приварка, ни даже осторожного сочувствия. Все эти мигом мелькнувшие и им самим толком не понятые и недодуманные до конца мысли оборвал хриплый усталый голос хозяина:

– Плохо ты их к дисциплине приучал. Мы еще с военного положения до конца не снятые, чтобы добренькими ко всем становиться. Захочешь – не дадут.

Ему явно не хотелось продолжать этот неприятный разговор, и своими последними словами он словно предложил Перфильеву перемирие, откровенно намекнув на то, что и от него, первого человека в районе, теперь уже ничего не зависит, так что не стоит впустую ни ворошить, ни просить. Но председателю, который хотя и понял результат, все еще хотелось докопаться теперь уже не до своего конкретного, а до общего для всех них смысла. Он сделал вид, что не заметил протянутой руки, и, уставясь в пол, сказал:

– Моего учения, Виссарион Григорьевич, еще и года нету. Я ведь об чем? Легко мы к людям относимся, не пробросаться бы. Кого у нас в деревеньках наших пооставалось? Мужиков днем с огнем искать. Бабы до смертушки полной повымотались. Мы вот все – война, война… А здесь чего – не война? С кем я нынче хлеб убирать буду? Мужики, кто целый возвращается, подальше от такой жизни податься торопятся. А мы последних под корень. Кому польза-то? Кому, а?

Голос его постепенно набирал и набирал силу, и последний вопрос он почти выкрикнул, задохнувшись от перехватившего горло волнения. Секретарь поднялся и тяжело навис над тоже дернувшимся подняться Перфильевым.

– Вон в какой узелок ты все завязал, председатель. Соломку подстилаешь. А я-то думал, ты и вправду мужиков пожалел. Сиди, сиди, понял я тебя, все понял. Только сразу учти, разговор у нас с тобой по поводу уборочной короткий будет. Не уберешь… все до зернышка не уберешь – билет на стол и под суд. Мы с тобой коммунисты – и нас с тобой еще никто не демобилизовал. Понял? И эти твои демобилизационные настроения буду считать как панику на передовой. А то, что фронтовик, герой – так с тебя и спрос вдвойне. Ясно разъяснил?

Перфильев наконец поднялся, распрямился и, не отводя глаз под тяжелым взглядом первого секретаря, тихо сказал:

– Ясней некуда.

В это время в дверях соседней комнаты показался взъерошенный со сна младший Перетолчин.

– Что за шум, а драки нету? Слышу сквозь сон – команду подают: не то стрелять, не то в атаку подниматься. Соскочил – понять ничего не могу…

Закаменевшее лицо Виссариона Григорьевича разом обмякло. Он опустил руку на плечо стоявшего к нему вплотную Перфильева. Глаза его сощурились, подобрели, губы задрожали от болезненной полуулыбки.

– У нас тут команды мирные – поди туда, сделай то. Вот когда не сделаешь, тогда война начинается. Но до этого не допустим, верно, председатель?

– Досыта навоевались, – поддержал хозяина Перфильев. – Вы уж извиняйте за беспокойство.

– На каком фронте? – кивнул молодой Перетолчин на ордена и медали гостя.

– Первый Белорусский. Пойду я…

– Давай, – с явным облегчением согласился хозяин и, провожая гостя к дверям, спросил: – Днями где будешь?

– Так на покосе. На Торее.

– Может заверну. Махнем вот с ним на рыбалку. Заодно и в делах твоих разберемся, если не возражаешь. Договорились?

Перфильев молча кивнул головой и вышел. Перетолчин повернулся к сыну. Тот сел за стол, вылил в стакан оставшуюся водку, посмотрел на отца, чокнулся с его пустым стаканом, запрокинув голову, выпил водку и, не закусывая, помотал, словно окончательно просыпаясь, головой.