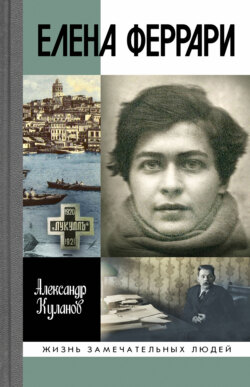

Читать книгу Елена Феррари - Александр Куланов - Страница 5

Глава третья

Сын полка и товарищ барышня

ОглавлениеМоя душа в священном пламени,

Святой восторг сдержать нет сил —

На распростертом черном знамени

Народ надежды начертил:

От старых дней – одни пожарища

Остались в смраде и золе…

Вперед, друзья! Вперед, товарищи!

К свободе! К раю на земле!

Юрий Хованский «К анархии». 1918 год[40]

В 1917 году Ольге Ревзиной исполнилось 18 лет – возраст совершеннолетия в нашем современном понимании. Понятно, что в те далекие и тяжелые времена взрослели много раньше. Особенно если речь шла о подростках вроде Люси и Владимира, вынужденных сталкиваться с трудностями жизни и необходимостью зарабатывать на кусок хлеба самостоятельно. И все же 1917-й – год особый для нашей героини именно в личном отношении. Решающий, даже помимо всех его революций, кончающихся и начинающихся войн, смен мест жительства, арестов и освобождений. Это год вступления Люси Ревзиной в по-настоящему взрослую жизнь, ибо как раз в 1917-м она познакомилась со своим первым и, судя по всему, единственным мужем.

Уроженец Варшавы Георгий Григорьевич Голубовский попал в родной для Ольги Екатеринослав крайне необычным путем. Родившийся, по данным 1919 года[41], в 1891-м, а по делу 1938 года[42] – в 1893-м, он, по неизвестной причине, в двенадцатилетнем возрасте стал воспитанником прославленной воинской части Русской императорской армии – лейб-гвардии Кексгольмского полка. Сыновья полков – отнюдь не новшество Великой Отечественной. Практика усыновления детей-сирот существовала у гвардейцев-гренадеров как минимум с 1878 года. Тогда, в самом конце Русско-турецкой войны, кексгольмцы подобрали у города Эдирне оставшуюся без родителей девочку-турчанку по имени Айше. Она стала дочерью полка, крестилась и вошла в историю как Мария Константиновна Кексгольмская[43]. Каким образом сыном полка оказался Георгий Голубовский, остается неизвестным, но он точно не был сиротой: его отец – польский лесник Григорий Виссарионович Голубовский оставался рядом с сыном до рокового 1938 года[44]. Мать Георгия умерла то ли при родах, то ли вскоре после них (не выжили еще девять детей, родившихся ранее), но у него имелась еще и старшая сестра Александра.

Тем не менее, прожив в части около восьми лет и получив там образование (в одной из анкет он обозначил его как «домашнее»[45]), двадцатилетний воспитанник лейб-гвардейцев сбежал не только из полка, но и из Варшавы, из Российской империи, вообще из Европы. По словам самого Георгия, он скрылся таким образом из-под ареста, куда попал после раскрытия в полку подпольной революционной организации, к запрещенной деятельности которой он был непосредственно причастен. Так это было на самом деле или нет, все еще неизвестно. Вполне возможно, что обстоятельства заключения под стражу воспитанника гвардейцев выглядели не столь романтично. В той же анкете Голубовский указывал, что числился в полку «до начала Первой мировой войны». Формулировка неоднозначная, она может сдвинуть дату побега из Варшавы с 1911-го на 1913-й или даже 1914 год, а это, в свою очередь, наводит на мысли о дезертирстве в преддверии надвигающейся войны. Может быть, рано пробудившееся революционное сознание не позволило Георгию, примкнувшему к «разоруженцам», участвовать в империалистической бойне? Всего лишь предположение.

В любом случае от Варшавы, Кексгольмского полка, от Российской империи, от Европы вообще Георгий постарался уйти как можно дальше и скоро оказался… в Америке, где «работал в разном качестве до 1917 года». Именно там, в Новом Свете, он стал анархистом и членом организации «Индустриальные рабочие мира» (ИРМ)[4].

Этот мощный союз, возникший в 1905 году на базе соглашения между, прежде всего, американскими социалистами, анархистами и радикальными профсоюзными активистами, ко времени вступления в нее эмигранта из России насчитывал более 50 тысяч человек и был мощной силой в борьбе рабочих за свои права. В декларации, составленной при основании союза, указывалось: «Рабочий класс и класс эксплуататоров не имеют ничего общего. Не может быть никакого мира, пока голод и нужда имеют место для миллионов рабочих, в то время как немногочисленный эксплуататорский класс обладает всеми жизненными благами. Между этими двумя классами должна продолжаться борьба до тех пор, пока рабочие всего мира не организуются, овладеют средствами производства, ликвидируют систему наемного труда и станут жить в гармонии с Землей… Вместо консервативного девиза “справедливая поденная заработная плата за справедливую каждодневную работу” мы должны надписать на нашем баннере революционный лозунг “Ликвидация системы наемного труда”. Такова историческая миссия рабочего класса – покончить с капитализмом»[46].

Покончить с капитализмом многонациональный американский пролетариат надеялся не только в США. Декларации союза «Индустриальные рабочие мира» напрямую перекликались с лозунгами, под которыми тогда выступали пролетарии повсюду, в том числе и в России. И против начавшейся в Европе империалистической войны ИРМ выступал порой так же решительно, как социал-демократы Российской империи. Это при том, что Соединенные Штаты вступили в войну лишь в апреле 1917 года, а первые американские части попали на фронт полгода спустя, обеспечив окончательную победу Антанты, в которую, кстати говоря, не входили, оставаясь «союзником союзников». До этого времени антивоенное движение собственных рабочих мало беспокоило правительство пробритански ориентированного президента Вудро Вильсона, стремившегося к сохранению нейтралитета Соединенными Штатами, поскольку его вектор в общем и целом совпадал с направлением государственной политики. Лишь когда стало ясно, что отсидеться за океаном американцам не удастся, правительству пришлось взглянуть на антивоенные акции ИРМ под иным углом зрения. Чем ближе и неотвратимее становилось вступление Соединенных Штатов в боевые действия, тем больше это работало против союза и его активистов, которые автоматически становились врагами государственной политики. Начались репрессии. Членов ИРМ судили, сажали в тюрьмы по сфабрикованным обвинениям, просто линчевали. Быть активистом профсоюза в Америке внезапно оказалось опаснее, чем пролетарием в России, которую еще в феврале взорвала революция, и гражданин бывшей Российской империи Георгий Григорьевич Голубовский покинул ставшие столь опасными Соединенные Штаты. Если по той же причине он в ожидании катастрофы бежал в свое время из Польши, можно предполагать, что этот молодой человек обладал развитым чувством политического предвидения и сам в него, в этот свой дар, верил.

Через Сибирь Георгий Григорьевич с тремя единомышленниками – Чивиным, Волтуниным и Белковским[47] вернулся на родину, но не в Польшу – там шла война. Он перебрался сначала в Москву, а затем – в теплый и пока еще относительно сытый Екатеринослав. К слову сказать, двумя годами позже, в декабре 1919 года, американское правительство уже принудительно депортирует из США в Советскую Россию 249 бывших эмигрантов. Бо́льшая часть возвращенных родине на пароходе «Буфорд» граждан окажется соратниками Голубовского – анархистами и активистами ИРМ. Еще через три года советское правительство повторит этот же прием в отношении своих соотечественников, отправив осенью 1922-го в Германию два рейса со своими бывшими гражданами. Разница только в том, что американцы вернули на родину часто не имевших никакого образования революционеров, пролетариев, а порой и просто бандитов, а РСФСР выслала на Запад более 160 философов, писателей, представителей интеллигенции. Но и там, и там пассажирами были непримиримые враги существующего строя. И лидеры большевиков по опыту знали, насколько опасны именно образованные «борцы с режимом».

В родном городе Люси Ревзиной Георгий Голубовский оказался в июне 1917 года и, видимо, тогда же (ни он, ни она никогда не указывали точной даты) познакомился с будущей женой. Можно представить, каким притяжением для юной Люси обладал реэмигрант из Америки, где он боролся за права угнетенных рабочих, белых и негров. Ее память наверняка еще сохраняла картинки очаровательной старой Европы, которую она видела в детстве, и рассказы отца – об Америке, откуда вернулся этот молодой, но уже такой умудренный жизнью мужчина. Очень похоже, что на решение Люси окончательно отмежеваться от большевиков и примкнуть именно к анархистам оказали влияние не только постоянные диспуты между первыми и вторыми в квартирке при фотографии Штейна и на екатеринославских митингах, не только старший брат, мечущийся под воздействием идей и их провозвестников от одной группировки к другой, но и такой харизматичный и авторитетный муж. Он – голубоглазый красавец-блондин, вернувшийся из-за океана, откуда когда-то приехал отец Ревзиных, своими глазами видевший движение за свободу и участвовавший в нем, мог казаться ей настоящим героем, этаким анархистским принцем на белом коне, борющимся за права всех угнетенных. Он мог рассказать (и наверняка рассказывал) о битве мирового пролетариата с международной буржуазией с такими подробностями и комментариями, которые екатеринославской девушке Люсе и не снились. Его глазами она могла взглянуть на мир не из малороссийской глубинки, а с высот планетарного масштаба, и воспоминания о недавней, в общем-то, поездке в Швейцарию наверняка всколыхнулись в ней с новой силой – скоро мы увидим подтверждение этому. Если всё так, то неудивительно, что юная Ольга, только что начавшая восхождение по карьерной лестнице в партии большевиков, вдруг бросила всё и ушла под черные знамена анархистов. Ведь там был он – Жорж, как она на французский манер всю жизнь звала своего мужа. И она – резкая и волевая, решилась. Люся Ревзина покинула газету «Звезда», ушла от своей первой покровительницы Симы Гопнер и вступила в екатеринославский Клуб анархистов и в их боевую дружину[48].

Жорж был личным Люсиным завоеванием, ее гордостью, ее победой. Но в самом Екатеринославе популярность анархистов росла не по дням, а по часам и без американского гостя. Город, в котором позиции последователей Михаила Бакунина были традиционно сильны еще со времен первой русской революции, потрясали сообщения о событиях в Центральной России. Уже 13 марта в Москве было объявлено о создании Федерации анархических групп, в которую вошли около семидесяти человек, в основном представлявших радикально настроенную молодежь, а в Петроград после долгой эмиграции вернулся сам «отец русского анархизма» князь Петр Алексеевич Кропоткин. Анархия, та самая, которая «мать порядка», непременно должна была навести этот долгожданный порядок в хаосе рушившегося государства. Вот только никто, включая самих анархистов, не знал, как этого добиться, каким загадочным образом это можно сделать. Никакого более или менее ясного, единого представления о способах борьбы за победу своих идей и, самое главное, о путях развития общества в случае этой победы у анархистов ни в обеих русских столицах, ни в далекой Малороссии как не было, так и не появилось. Даже единой партии анархистов, пусть и с несколькими фракциями, создать не удалось. Каждая группировка, клуб, ячейка тянули в свою сторону подобно представителям животного мира из известной басни. Направление анархо-синдикалистов предлагало возложить функции управления страной на некую общую федерацию профсоюзов (синдикатов – от чего и получило свое название). Но ее только предстояло создать, и опять никто не мог сказать, как это сделать. Те же синдикалисты ратовали за свободный захват фабрик и заводов рабочими – под своим руководством – и дальнейшее управление ими в «свободном» режиме. К этому, тогда довольно популярному и тяготеющему к общемировой тенденции развития рабочего движения течению принадлежал, по его собственному утверждению, «американец» Георгий Голубовский. В России оно оказывало значительное влияние на крупные группы организованных рабочих масс: например, на профсоюзы металлистов, булочников (и те и другие были сильны и многочисленны в Екатеринославе), портовых рабочих, некоторых других, но выглядело беспомощно и неавторитетно за пределами больших городов. Крестьян идеи синдикалистов не увлекали, они остались им непонятны и неинтересны, потому что не содержали перспектив «светлого будущего для пахаря», а Россия в то время была преимущественно сельской, аграрной страной.

В свою очередь, анархисты-коммунисты (или анархо-коммунисты) призывали к немедленной социальной революции, к бескомпромиссному и скорейшему свержению Временного правительства, срочному прекращению войны, а затем к активной работе в создаваемых Советах рабочих и солдатских депутатов на базе всех партий, участвующих в революции. Во многом близкие по формулировкам к большевикам, но не желающие присоединяться к их партии анархисты-коммунисты своей риторикой притягивали к себе часть сторонников Ленина. По этой причине они, еще до октябрьского переворота, сами себя поставили в фактическую и весьма опасную оппозицию к будущей правящей партии. А после того как большевики и эсеры взяли власть и не предусмотрели в своей модели государственного устройства места для анархии, анархистам-коммунистам поневоле пришлось встать перед серьезным выбором: анархисты они все-таки или коммунисты?

Анархисты-индивидуалисты, в соответствии со своим названием, наоборот, отмежевывались от всех политических оппонентов и потенциальных попутчиков, категорически отказывались от вхождения в Советы, которые явно становились основой новой системы управления страной. Они отрицали любую власть вообще, и нередко такие лозунги становились идеологическим прикрытием для банальных бандитов, которых – вооруженных, голодных и наглых, бегущих с фронта, с каторги, из ссылки – расплодилось в гибнущей стране невероятное количество.

«Расправа чувствовалась в воздухе, – очень точно охарактеризовал политическую обстановку тех дней участник революционных событий Анатолий Горелик пять лет спустя. – Чувствовалось нечто новое, неслыханное… Трудящиеся требовали свое и часто сами отбирали…

Никто не подчинялся и все приказывали.

В это время движением Российской Революции еще никто не руководил.

Но вот из заграницы начали приезжать массы социалистов и анархистов, возвращались в Европейскую Россию ссыльные и каторжане и в массы полетели целые тучи криков, лозунгов, обещаний и предостережений.

Массы отшатнулись от вчерашних “вождей”. Но “долой королей” (и “да здравствует король!”). И массы начали искать себе новых “вождей”.

Анархисты и большевики начали овладевать движением и задавать тон»[49].

Для жителей Екатеринослава и окрестностей самым сложным испытанием оказалось верно уловить этот тон – хотя бы, чтобы выжить. Вроде бы бурный 1917 год на деле вышел лишь «временно» неустойчивым, как и правительство, возглавлявшее страну почти до его конца. Уже в 1918-м ситуация изменилась к худшему настолько, что стало казаться, что год назад царила эпоха стабильности и спокойствия. В 1917-м Украина только накапливала критическую массу для взрыва Гражданской войны. Накапливала идеи, оружие, злобу и людей – решительных, безжалостных, голодных, – способных превратить злобу в злодейство, а голод в грабеж с оружием в руках во имя каких-нибудь, тех или иных, революционных или контрреволюционных – любых – идей. Полнился такими людьми и такими идеями и Екатеринослав.

Подобно тому как приехал в город в поисках лучшей доли «американец» Жорж Голубовский, сюда приезжали и многие другие – коммунисты, эсеры, анархисты. Особое место среди них занимал, пожалуй, только один выдающийся персонаж. Человек, который вернулся сюда, потому что здесь, рядом, в Гуляйполе, была его родина и потому что именно здесь он был уже полностью готов к тому, чтобы не ловить чужой тон, а самому выступить в роли вождя масс, в роли «батьки», – Махно. Именно он стал одним из тех, кто дирижировал необыкновенной кровавой симфонией Гражданской войны на Украине в 1917–1920 годах.

НАША СПРАВКА

Нестор Иванович Махно (1888, село Гуляйполе, Екатеринославская губерния – 1934, Париж). Стал известен как «батька» Махно. Революционер-анархист, практик анархизма. С 1906 года был членом «Крестьянской группы анархо-коммунистов», действовавшей под Екатеринославом, участвовал в террористических актах и «экспроприациях» богачей. Неоднократно судим.

В 1917 году, после Февральской революции, освобожден из Бутырской тюрьмы в Москве. Вернулся на родину, создал в Гуляйполе Комитет спасения революции, сформировав из членов анархистской организации боевую дружину «Черная гвардия». Авторитет анархистов и лично Махно укрепила проведенная им в сентябре того же года конфискация помещичьих земель. Пользовался значительной популярностью среди крестьян Южной Украины. С приходом в эти края немецких войск «Черная гвардия» прекратила свое существование, а сам Махно отправился в поездку по России, где встречался с Владимиром Лениным.

Осенью 1918 года вернулся на родину и возглавил там анархистское движение. Во время Гражданской войны периодически входил в союз с красными, помогая им в войне против армий Антона Деникина и Петра Врангеля, но в целом придерживался линии на создание особой – «повстанческой» армии, пытался основать «Повстанческую республику» в Южной Украине. В 1920–1921 годах окончательно разошелся во взглядах с советским правительством, был признан им «бандитом», и к концу лета 1921 года армия Махно была разгромлена. Бежал за границу, в эмиграции жил в тяжелых условиях. Умер в возрасте сорока пяти лет от туберкулеза. В советской литературе и искусстве, как правило, его образ был гротескно-отрицательным.

Много позже, уже оказавшись за границей, Нестор Махно написал прелюбопытные воспоминания о своей жизни, о революции и о войне всех против всех. И здесь снова, совсем как в воспоминаниях Моисея Равич-Черкасского, мы сталкиваемся с зарисовкой мимолетной исторической фигуры, на этот раз девушки, по описанию очень похожей на нашу героиню. В главе о событиях лета 1917 года (если только он не ошибся, восстанавливая в эмиграции хронологию по памяти) Нестор Махно рассказал о своем посещении Екатеринослава: «…я возвратился опять в киоск федерации, подобрал ряд брошюр себе для Гуляйполя и хотел было уходить в бюро по созыву съезда для получения бесплатного номера на время работ съезда, как в киоск зашла молодая барышня, оказавшаяся товарищем. Она просила товарищей пойти с нею в зимний городской театр и поддержать ее в выступлении перед рабочей аудиторией против увлекающего рабочих социал-демократа “Нила”. Но присутствующие товарищи ей сказали, что они заняты. Она ни слова больше никому не сказала, повернулась и ушла.

Товарищ Молчанский спросил меня: “Ты с нею знаком? Это – славный и энергичный товарищ”. Я в ту же минуту бросил киоск и нагнал ее. Предложил ей идти вместе на митинг, но она мне ответила: “Если не будете выступать, то вы мне не нужны там”. Я обещал ей, что выступлю.

Тогда она взяла меня за руку, и мы ускорили шаги по дороге в Зимний театр. Этот юный и милейший товарищ рассказала мне по дороге, что она всего три года как сделалась анархисткой. Это ей трудно далось. Она около двух лет читала Кропоткина и Бакунина. Теперь почувствовала, что прочитанные ею труды помогли сложиться ее убеждениям. Она их полюбила и во имя их работает. До июля она выступала перед рабочими, но боялась выступить против врагов анархизма – социал-демократов. В июле на одном из митингов в сквере она выступала против социал-демократа “Нила”. Он ее хорошо отстегал. “Теперь я, – говорила она, – собралась с силами попробовать вторично выступить против этого ‘Нила’. Это – агитаторская звезда в центре социал-демократов”.

На митинге я выступил против знаменитого “Нила” под псевдонимом “Скромный” (мой псевдоним с каторги). Говорил скверно, хотя, по уверению товарища, “это было очень удачно, только что волновался”.

Мой же товарищ, юный и энергичный, завоевала весь зал своим нежным, но сильным ораторским голосом: аудитория была восхищена этим голосом, и мертвая тишина, когда слушали то, что она говорила, сменялась бурными рукоплесканиями и громовыми криками: “Правильно, правильно, товарищ!”

Товарищ говорила недолго, 43 минуты, но настолько возбудила массу слушателей против положений, высказанных “Нилом”, что, когда последний вышел оппонировать всем против него выступавшим, зал закричал: “Неверно! Не забивайте нам головы неправдой. Правильно говорили нам анархисты. Вы говорите неправду…”

Когда мы возвращались с митинга, нас собралось уже несколько товарищей вместе. Наш юный товарищ говорила мне: “Вы знаете, товарищ ‘Скромный’, что этот ‘Нил’ своим влиянием на рабочих до сих пор меня с ума сводил, и я задалась целью во что бы то ни стало убить его влияние на рабочих. Меня стесняло на этом пути лишь одно: я слишком молода. Рабочие относятся к старым товарищам более доверчиво. Боюсь, что это мне помешает выполнить свой долг перед рабочими…”

Кроме здоровья и лучших успехов ей в деле революционного анархизма, я ничего больше пожелать не мог. Мы распрощались и разошлись, обещая на другой день встретиться и поговорить о Гуляйполе, о котором она слыхала много хорошего»[50].

Могла ли «товарищ барышня» оказаться Ольгой Федоровной Ревзиной? Теоретически – да, могла. Почему бы нет? Именно таким, как его описал Махно, предстает образ нашей героини из позднейших воспоминаний о ней, из ее писем, из документов, даже из ее стихов с поправкой на то, что в 1917 году она была «слишком молода» (Ревзиной в это время 18 лет). «Славный, энергичный товарищ» – лучше и не скажешь. Другое дело, что не всё стыкуется в этой истории, если принять как версию, что ее героиней была именно Люся, хронологически. Строго говоря, существует всего две причины, позволяющие подвергнуть сомнению то, что вождь анархистов Украины встретился летом 1917 года именно с Ольгой Ревзиной. Во-первых, сам Махно ни разу не упоминает не то что ее фамилии, но даже имени. Во-вторых, и это, возможно, даже более весомый довод, в своей анкете много лет спустя она написала, что вышла из партии большевиков осенью 1917-го, а не летом. Значит, случись ее встреча с Махно летом, она агитировала бы не «за», а «против» него – они должны были быть по разные стороны баррикад. Но стоит еще раз повторить: далеко не всему в сохранившихся документах можно верить, а указанное в ее анкете время выхода из РСДРП(б) – несколько странная дата.

Мы помним, что брат Ольги – Владимир Ревзин расстался с большевиками 4 апреля 1917 года, став теперь убежденным анархистом. После этого судьбоносного для всей их семьи решения Владимир на время покинул малую родину и уехал к отцу на Урал[51]. Вернувшись тем же летом, он, наверное, встретился и с женихом сестры – тоже убежденным анархистом, только что прибывшим из эмиграции. Эти двое молодых мужчин, которые были ей ближе всех остальных людей и которые оба были анархистами, неизбежно должны были оказать на Ольгу самое серьезное влияние. И все же она утверждала, что дотянула среди большевиков до осени и вышла из партии примерно в то самое время, когда коммунисты взяли власть. Это странно и само по себе, и тем более, что во всех задокументированных случаях – а до нас они дошли в основном в виде протоколов – она рассказывала это именно коммунистам, и ей было бы выгодно подавать себя как убежденную большевичку, только недолго и по нелепой случайности («не разобралась») заигрывавшую с анархистами. И тем не менее…

Еще одна причина, которая заставляет несколько усомниться в ее долгой и активной работе среди коммунистов Екатеринослава, уже называлась. Это почти полное отсутствие упоминаний о ней не только в жандармских и полицейских сводках, но и в воспоминаниях коллег-подпольщиков после событий Февральской революции. При наличии фантазии это можно списать на то, что они знали о разведывательной работе Ольги и стремились не привлекать к ней внимание, но, увы, это объяснение для дилетантов. Ольга Ревзина не раз меняла и имя, и фамилию, но в любом случае никто из подпольщиков не должен был знать о ее службе в разведке. Ни тогда, ни потом. Мемуары же бывшие революционеры оставляли во множестве, и даже если предположить, что в позднейших изданиях по каким-то причинам имя Ревзиной могло быть вычеркнуто, то в первых послереволюционных публикациях кто-нибудь да должен был вспомнить девушку с примечательной внешностью, хозяйку конспиративной квартиры, а затем представителя райкома партии большевиков в городском комитете и секретаря хорошо известной в городе газеты «Звезда». Но нет – мертвая тишина. Даже в неоднократно цитировавшемся здесь номере опубликованного на Украине в 1923 году сборника «Летопись революции: Журнал Комиссии по изучению истории Октябрьской революции и Коммунистической партии (большевиков) Украины», полностью посвященного истории екатеринославского подполья, упоминание о Ревзиных встречается лишь пару раз – в известных нам воспоминаниях Серафимы Гопнер, относящихся к дореволюционному периоду, и в обоих случаях это связано с Владимиром, а не с Ольгой – секретарем, делегатом, сотрудником единственной большевистской газеты. Не странно ли?

А вот если принять как рабочую гипотезу чрезвычайно короткое «пребывание» Люси Ревзиной в рядах большевиков – не до октября, а до лета 1917 года, все встает на свои места. Все трое оказываются в одном месте – в Екатеринославе – и заняты примерно одним и тем же делом – агитацией в пользу анархистов. Потому и нет воспоминаний о их большевистской активности в тот период ни у кого из екатеринославских большевиков – не было этой активности. И жизнь для всех троих в очередной раз коренным образом изменилась только после октябрьских событий, хотя и в этот период их биографии становятся не намного яснее.

Ольга Ревзина: «В Красной гвардии в 1917 г., сестрой и бойцом»[52]; «…в отряде имени Бакунина в качестве сестры милосердия, затем [в качестве] рядовой»[53]; «в Октябрьской революции и в последующих боях, продолжавшихся в Днепропетровске до янв. 1918 г., принимала активное участие, сражаясь в рядах Красной Гвардии против юнкеров и гайдамаков. В январе – феврале 1918 г. принимала участие в формировании партизанских отрядов, отправлявшихся на юг (тут Ольга скромно умолчала об идеологической направленности этих отрядов. – А. К.). Весной поехала в Москву, сдала экстерном за 8 кл. гимназии, затем отправилась на Майкорский завод [к отцу] Пермской области, работала зав. Отделом внешкольного образования и преподавала русский язык на вечерних рабочих курсах»[54].

Владимир Ревзин: «Красногвардеец, командир взвода городского отряда Красной Гвардии в Екатеринославе (ноябрь 1917 – февраль 1918), организатор и командир партизанского отряда им. М. А. Бакунина, действовавшего в районе Криворожского бассейна и в Таврической губернии (февраль – май 1918)»[55]; «затем, при захвате власти в декабре 1917 года, а затем все время до 1920 года участвовал в Гражданской войне будучи командиром партизанских отрядов и командиром и комиссаром частей Красной армии – бригад и дивизии»[56].

Георгий Голубовский: «…в отряде Бакунина, в котором был членом [солдатского?] комитета»[57]; «с 1918 по 1923 на Украинском фронте»[58].

Если присмотреться внимательно к этим показаниям (а это именно показания, данные на следствиях разных лет, исключение только последняя цитата Ольги, взятая из ее анкеты 1935 года), возникает ощущение некоторого разнобоя в них и одновременно чего-то общего, объединяющего всех троих. С последним разобраться несложно. Владимир Ревзин и его сестра Ольга, которую теперь правильнее будет называть не Ревзиной, а Голубовской, и ее муж Георгий, при некотором противоречии в деталях, сходятся в одном. Вскоре после Октябрьской революции 1917 года все они служили в партизанском отряде имени М. А. Бакунина. Причем Владимир Ревзин сам этот отряд и формировал, а затем им командовал (не путать с другим отрядом анархистов имени М. А. Бакунина, созданном в то же время, но в Москве). Ближайшие родственники Владимира – сестра и ее муж – находились вместе с ним в отряде, но на менее важных должностях. Впрочем, должность в партизанском отряде – понятие такое же аморфное, как и наши представления о партизанском движении на юге Украины во время Гражданской войны (да и не только там и не только тогда). Во многом разделение обязанностей между бойцами и командирами партизанских отрядов зависело от величины самого формирования. Понятно, что в крупных отрядах более или менее близко копировалась организационно-штатная структура отдельных воинских частей – от роты до дивизии. В маленьких же отрядах, численностью от нескольких человек до десятков бойцов («штыков» или «сабель», как тогда говорили, в зависимости от пешего или конного способа ведения боевых действий), командирам нередко приходилось выполнять обязанности рядовых бойцов – от несения караульной службы до ухода за лошадьми, просто потому, что больше это делать было некому. Женщина в партизанском отряде могла быть и стрелком, и связной, и поварихой, и санитаркой, и все тем же конюхом – война есть война.

Итак, Владимир Ревзин, который только в апреле 1917-го примкнул к анархистам, заявляет о своей службе в армии, точнее, в Красной гвардии – добровольных вооруженных отрядах рабочих и солдат, создаваемых РСДРП, а именно – большевиками. Кажется, что это звучит странно, но надо помнить, что в Красную гвардию тогда брали отнюдь не только большевиков, но и эсеров, и анархистов, и просто всех «сочувствующих». Красногвардейкой становится и его сестра, которая только что из партии большевиков вышла. Ее муж вообще предпочел умолчать о своих политических предпочтениях во время службы. Некоторую ясность в их политические если не убеждения, то предпочтения вносит само название вскоре созданного отряда – имени Бакунина.

НАША СПРАВКА

Михаил Александрович Бакунин (1814, село Прямухино Новоторжского уезда Тверской губернии – 1876, Берн, Швейцария) – русский мыслитель и революционер, один из теоретиков анархизма и народничества. Масон. Стоял у истоков анархо-социализма (социального анархизма).

В своей книге «Бог и государство» Бакунин писал: «Свобода человека состоит единственно в том, что он повинуется естественным законам, потому что он сам признает их таковыми, а не потому, что они были ему внешне навязаны какой-либо посторонней волей – божественной или человеческой, коллективной или индивидуальной». Бакунин отвергал любую форму иерархической власти, государство вообще, как монархическое, так и республиканское его устройство. Он не признавал идею любого привилегированного положения или класса, считая социальное и экономическое неравенство, проистекающее из классовой системы, несовместимым с принципами индивидуальной свободы. Бакунин утверждал, что капитализм и государство в любой форме несовместимы с индивидуальной свободой рабочего класса и крестьянства.

По мысли Бакунина, главная задача социальной революции – разрушение исторических централизованных государств и замена их свободной, не признающей писаного закона, федерацией общин, организованных по коммунистическому принципу.

Социалистическая модель Бакунина получила название «анархо-коллективизм». Как и в марксизме, основными движущими силами революции в ней считались рабочие и крестьяне, главной опорой социальных преобразований – их беднейшие слои. Им же на коллективных началах принадлежали средства производства.

При этом Бакунин, в отличие от Маркса, полагал, что установление диктатуры пролетариата создаст угрозу всему делу социальной революции, поскольку явится предпосылкой возврата к авторитаризму: «Если взять самого пламенного революционера и дать ему абсолютную власть, то через год он будет хуже, чем сам царь».

Главный способ пропаганды, по Бакунину, – постоянные мелкие восстания и бунты, так называемая «пропаганда фактами».

Нетрудно догадаться, что именем такого человека – одного из основоположников анархизма, партизанский отряд в таврических степях вряд ли назвали бы большевики, хотя, конечно, могли. Одного того, что это революционер, могло оказаться для них достаточно. Взгляды Бакунина пока еще воспринимались как часть общего революционного процесса, происходящего от декабристов и проходящего до большевиков через Герцена, народников и анархистов. Проще говоря, «главное, что против буржуев». Но именно анархистская вольница могла написать имя неистового пассионария на своем черном знамени без всяких сомнений и с особой гордостью. И к Красной гвардии Екатеринослава Бакунин имел значительно меньшее отношение, чем к буйной «республике» все того же «батьки» Махно со столицей в Гуляйполе.

Что представлял или, точнее, что мог представлять (поскольку почти никаких данных о нем найти пока не удалось) собой отряд имени Бакунина? Украинский историк анархизма Анатолий Викторович Дубовик осторожно оценивает его численность в 50—200 штыков и замечает, что одно из немногочисленных упоминаний об этом партизанском формировании содержится в книге Андрея Леонидовича Никитина «Орден российских тамплиеров». В ней опубликована часть протокола допроса бывшего бойца этого отряда Михаила Васильевича Стрельцова: «Весной 1918 г. после Брестского мира в апреле уехал на Украину. Был в подрывной команде отряда Петренко Красной Армии, а потом в анархическом отряде Воли[на] там же. В начале мая 1918 г. уехал оттуда обратно в Москву»[59].

Фамилия командира отряда приведена в спорном варианте – то ли Воля, то ли Волин. По мнению Анатолия Дубовика, это связано с тем, что все историки анархизма знают (или хотя бы слышали) фамилию Волин – под этим псевдонимом известен теоретик анархо-синдикализма Всеволод Михайлович Эйхенбаум, но он, хотя и тесно общался с Нестором Махно, никогда не командовал партизанским отрядом[60]. А вот Владимир Федорович Ревзин, как мы уже знаем, в какой-то момент отказался от своих фамилии, имени и отчества и стал фигурировать как Михаил Яковлевич Воль, но в историю вошел с более поздней версией псевдонима: Владимир Федорович Воля.

Люся Голубовская тоже оставила небольшие воспоминания об отряде, сделав это в замечательно необычной форме. В изданном в 1923 году в Берлине сборнике ее стихов есть одно, несколько неуклюжее, стихотворение под названием «Эшелоны», с посвящением: «Памяти Бакунинского отряда». Стихотворение странное, с характерными для его автора ассонансами и привычной для наших героев апелляцией к коммунистической теме:

Песен слыхали степи немало,

Но еще не слыхали такой:

– С «Интернационалом»

Воспрянет род людской…

«Интернационал» тоже был общим достоянием: гимном не только коммунистов, но и социалистов, и анархистов, всех революционных рабочих, а его автор – Эжен Потье, по некоторым данным, был анархистом. Но кем все-таки была она – Люся Ревзина, Ольга Голубовская, Елена Феррари? Анархисткой? Большевичкой? Авантюристкой? Возможно, именно тогда – в 1918 году – она сама еще могла точно выбрать хотя бы один из предложенных вариантов. В октябре ей исполнилось 19 лет, и она только начинала верить в то, что она не женщина, а борец за светлое будущее человечества, полноправный боец партизанского отряда имени Бакунина, которым командовал ее героический брат и среди комиссаров которого ее не менее героический муж-«американец». Отрезвление придет нескоро. А начнется – с первыми взрывами, боями, перевязками раненых, искалеченных – с войной. И тогда Люсе Голубовской придется задать себе другие вопросы.

…Рельсы дрогнули: Кто? Откуда?

Стонут степи: зачем и куда?

Под откосами трупов груды

И разбитые поезда…

40

Рабочее знамя. Орган петроградских анархистов-коммунистов. 1918. № 1. 30 января. Вторник. С. 3.

41

ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 2. Д. 49860. Л. 5.

42

ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 2. Д. 49860. Л. 5 об.

43

Котков В. М. «Если бы не доброе сердце русского солдата»: Дочери российских полков во второй половине XIX века // Военно-исторический журнал. М., 2011. № 3. С. 3–6 (Армия и общество).

44

По рассказам автору дочери Георгия Григорьевича Голубовского Елены Георгиевны.

45

ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 2. Д. 49860. Л. 6 об.

46

Preamble & Constitution of the Industrial Workers of the World // https://www.iww.org/culture/official/preamble.shtml.

47

ЦА ФСБ РФ. Дело Р-10307. Л. 47.

48

ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 2. Д. 49860. Л. 17 об.

49

Горелик А. Анархисты в Российской Революции. http://socialist.memo.ru/books/html/gorelik.html.

50

Махно Н. И. Азбука анархиста: Воспоминания. М., 1992. С. 41–43.

51

ГА РФ. Ф. 5221. Оп. 60 а. Д. 61. Л. 5 об.

52

ЦА ФСБ РФ. Дело Р-10307. Л. 17.

53

ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 2. Д. 49860. Л. 17 об.

54

ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 2766. Д. 5. Л. 9.

55

Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Энциклопедия военной разведки: 1918–1945 гг. С. 200.

56

ГА РФ. Ф. 5221. Оп. 60 а. Д. 61. Л. 5 об.

57

ГА РФ. Ф. 5221. Оп. 60 а. Д. 61. Л. 6 об.

58

ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 2. Дело П-70460. Л. 5 об.

59

Никитин А. Л. Орден российских тамплиеров. М., 2003 (Тайная история советской России). С. 306.

60

Сведения получены в переписке с А. В. Дубовиком.