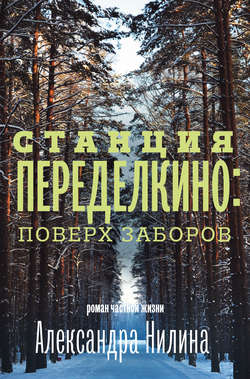

Читать книгу Станция Переделкино: поверх заборов - Александр Павлович Нилин - Страница 6

II. Лауреаты

Глава вторая

Оглавление1

Пастернак жил на улице Павленко.

В пору – тогда казалось, надолго – воцарившегося свободомыслия журналисты, смутно представлявшие себе, кто такой Павленко (знали, что плохой, раз Сталиным привечен), и скорее наслышанные, чем понимавшие, кто такой Пастернак (поскольку при советской власти был гоним, то вполне хороший), любили иронизировать по этому поводу.

Но весь сюжет писательского Переделкина держался на том, что Пастернак и должен был жить на улице Павленко.

Живи Павленко на улице Пастернака, это бы тогда и не Переделкино вовсе было (в своем идеологическом толковании).

Лишним на этой улице – и до и после обретения ею своего названия – был не Петр Андреевич Павленко.

Лишним был Борис Леонидович.

И вот во многом потому, что в задуманном властью Переделкине Пастернак изначально по всей сути своей оказывался лишним, оно и сделалось его Переделкином – “Здесь все тебе принадлежит по праву” (мнение Ахматовой). И ровным счетом ничего не меняется от того, что и музей Пастернака все равно остается на улице Павленко.

Письмо, в котором Борис Леонидович просит имеющего вес функционера Павленко помочь бедствующей (дело происходит до войны) Марине Цветаевой, начинается словами: “Дорогой Петя…”

Думаю, что Петей для Пастернака Павленко оставался и после войны – до начала пятидесятых, когда Петр Андреевич в свои нестарые годы умер. Добрососедским отношениям не мешало – и до поры не в нравах было этой улицы, – что Борис Леонидович все глубже отодвигается в тень опалы, а у Пети уже четыре Сталинские премии и в писательском министерстве он заместитель генерального секретаря Фадеева, чья дача, еще раз напоминаю, граничит с дачей Пастернака.

Но после войны Павленко чаще жил в Ялте, чем в Переделкине, – лечил больные легкие.

Мне кажется, что я видел Павленко лишь однажды. Мы с матерью шли на станцию, а он со станции. Поравнявшись с нами, Петр Андреевич поздоровался с матушкой, коснувшись пальцами примятой внутрь шляпы складки.

Но помню его и в папахе наподобие полковничьей – значит, видел человека, чье имя носит улица, и зимой.

Чьи-то дачи в Переделкине сделались музеями, а к чьим-то прилипла на годы (не уверен, что стоит говорить “навеки”) фамилия какого-то одного, первого арендатора – и всем, кто жил на освоенной им даче потом, судьба оставаться под этой вывеской, под этим флагом.

Дача Павленко так и оставалась для переделкинцев дачей Павленко, хотя жили в ней позднее Андроников и Солоухин.

Но есть и разночтения.

Как-то зимой, когда жил я в Доме творчества, но куда-то отлучился, тетя Валя, дежурный администратор, сказала, что ко мне приходил “мужик с треневской дачи”.

Я долго ломал голову, кто бы это мог быть. Оказалось – Владимир Солоухин: он читал в библиотечном журнале какой-то детектив, а номер с продолжением застрял у меня.

Я не мог догадаться, какой мужик, но из какой он дачи, сообразил сразу.

С дачи, в которой жил когда-то Павленко. При чем же тогда Тренев?

Ворота дачи Павленко выходят на улицу Тренева.

А коттедж, где жил Константин Тренев, чьего имени улица, – через дорогу.

Павленко был зятем Тренева – женат на его дочери (очень рослой даме, острили: “Павленко жене по коленку”).

Старик Тренев умер в сорок пятом. Сына его Виталия (я о нем рассказывал, когда вспоминал про утенка, украденного Толей Серовым) переселили в дом, где жила сестра Виталия, Наташа Тренева, с мужем Павленко, а дача классика отошла к Дому творчества – каменный корпус появится нескоро. И путевки писателям Литфонд давал в пустующие дачи – были когда-то и такие, не все арендаторы за два (или сколько их там было) сеанса репрессий уцелели.

Виталий был женат на очень красивой польской даме по имени Габриэла Казимировна (все называли ее Дидей).

От первого брака у Диди была дочь Леночка – моя сверстница; когда нам с нею было лет по пять, она считалась моей невестой.

Треневы держали корову, и мой отец всегда спрашивал: “Леночка, а чья будет корова, когда ты переедешь к нам?” “Ваша”.

Младшая дочь Габриэлы Казимировны Вета (Елизавета) моложе нас – и не знала, видимо, этой истории. И когда подросла другая переделкинская девочка, дочь лесничего (Катаев в “Святом колодце” представил ее как возлюбленную своего сына Павлика, назвав для конспирации “дочерью молочницы”), она вместе с мужем, в Переделкине не жившим, собрала о нашем поселке книжку, соединив свои воспоминания с воспоминаниями расспрошенных ею писательских детей, и среди них Елизаветы Треневой. Вета рассказала, что коров держали многие (Нилин тоже есть в ее списке) – и коров на весь день с утра забирали в стадо. Я понял, что шутка отцовская все-таки материализовалась.

Виталий Тренев со своими глубоко впавшими щеками производил впечатление очень больного человека и умер рано.

А в Переделкине вдруг появился отец Леночки – писатель Орест Мальцев (более известный Мальцев, Елизар, жил тогда на собственной даче ближе к Баковке).

Этот второй Мальцев обратил на себя внимание чуть ли не самого товарища Сталина, сочинив книжку “Югославская трагедия”, где весьма своевременно разоблачал маршала Тито, посмевшего ослушаться нашего вождя и преданного тотчас же анафеме.

Югославию объявили врагом – таким же, в общем, как Америка. Почти в каждом номере “Крокодила” появлялась карикатура на маршала, где красивый мужик маршал (у него с Татьяной Кирилловной Окуневской начиналась любовь, отчего и пришлось нашей кинозвезде пройти огонь и воду) изображался отвратительно толстым и злобным бульдогом (а второе по значению лицо Республики Югославия Ранковича у нас и не называли иначе как “кровавой собакой Ранковичем”). Карикатура сопровождалась сатирическими стихами такого рода: “За кость, что бросил щедрый дядя Сэм [этого дядю Сэма в цилиндре и полосатых штанах рисовали еще чаще, чем Тито], готов в крови он утопить страну, народ не слушает [югославский народ мы от этого мерзавца отделяли] – и пес, как должно псам…” что-то там такое непотребное делает “…и лает на луну”.

Сталинской премии бывшему мужу Диди не пожалели, книжку переиздали все областные издательства, и деньги у Ореста появились.

Он купил в Переделкине дачу.

Дачу эту собственными руками построил писатель Евгений Андреевич Пермяк – он все умел делать руками и книжку сочинил про различные профессии и ремесла; я, и до сих пор совершенно безрукий, зачитывался ею в детстве (позднее Пермяк перешел на сочинение сказок, но сказок я никогда не любил).

Евгений Андреевич был симпатичный человек, но в политике разбирался слабо – мог, допустим, на публике сказать: “А что такое Мао Цзэдун? Да наш секретарь Краснопресненского обкома на него цыкнет – и он сразу руки по швам”.

Предложение Мальцева-два купить дачу было для Пермяка очень кстати, а то не совсем ловко чувствовал он себя собственником перед советскими классиками-арендаторами.

Но и купленной дачи лауреату показалось мало.

Он пришел к моему отцу с просьбой уговорить Дидю вернуться к нему. И обещал в случае удачи подарить свой автомобиль “Победа” (себе он купит новый). Несмотря на тяжелое материальное положение, отец все же отказал Оресту в его просьбе.

Габриэла Казимировна и слышать о Мальцеве не хотела.

И стойкость ее была вознаграждена.

Задолго до того как наш широкий читатель узнал толком о Хемингуэе (начальство и его не жаловало, Хемингуэя у нас называли тогда “вконец потерявшим совесть снобом”), большую популярность в стране приобрел менее известный у себя на родине американец Митчелл Уилсон.

Признаюсь, я тоже зачитывался его романом “Жизнь во мгле” – мне, двоечнику по всем негуманитарным предметам (по гуманитарным у меня были твердые тройки), чрезвычайно нравилось читать про физиков-теоретиков.

Митчеллу Уилсону разрешили даже приехать в Советский Союз, где этот популярный писатель полюбил Габриэлу Казимировну Треневу – и у них закрутился роман.

А для Ореста Мальцева замирение Хрущева с Тито закончилось катастрофой (уже не “Крокодил”, а фольклор откликнулся на этот шаг нового государя стихами: “Дорогой товарищ Тито, ты теперь нам друг и брат, оправдал тебя Никита, ты ни в чем не виноват”).

Татьяну Кирилловну Окуневскую выпустили на свободу. Но Горбатов за время отсутствия жены переехал поближе к Пастернаку на улицу Павленко с новой женой – он женился опять на актрисе, но в большей степени театральной (служила в Театре сатиры), чем кинематографической (правда, у Бориса Барнета она сыграла главную роль в “Щедром лете” – неудачной попытке талантливейшего Барнета создать такую же сельскохозяйственную клюкву, какая удалась Ивану Пырьеву с “Кубанскими казаками”).

Пикантность ситуации с возвращением Татьяны Кирилловны усиливалась тем, что Борис Леонидович Горбатов не только женился и произвел на свет двух малюток, но еще и умер. В квартире на Беговой – Горбатовы жили в доме для работников “Правды”, где на первом этаже был известный всей Москве магазин “Ткани”, – несостоявшаяся фаворитка маршала Тито (он собирался построить для нее киностудию) застала актрису Театра сатиры Нину Архипову, и не одну, а с двумя детьми-девочками, с мужем, сменившим покойного Горбатова, знаменитым артистом Жориком (его так называли и когда был он народным артистом СССР) Менглетом и с бывшей свекровью.

Вторую часть “Югославской трагедии”, сочиненной Орестом Мальцевым на купленной у Пермяка даче, забраковали, конечно, а первую изъяли из библиотек (по-моему, и премию ему отменили, не переквалифицировали из Сталинской в Государственную).

От обиды на литературу, столь зависимую от политической конъюнктуры, наш сосед вообще бросил сочинительство и жил на деньги от сдаваемой дачи на улице Горького. У нас в Переделкине улица Горького такого значения, как в Москве, не имела, из писателей на ней кроме незадачливого борца с Тито жил еще только знаменитый некогда – в перечне громких предвоенных имен назывался рядом с Пастернаком – поэт Николай Семенович Тихонов, ставший куда более удачливым, чем Орест, борцом за мир: он возглавлял даже специальный комитет, эту борьбу направлявший, и еще комитет по выдаче переименованных Сталинских премий.

Дачу у Мальцева на все лето, пока строил свою на улице Лермонтова, снимал Николай Павлович Охлопков.

…Словом, Треневы (жена Павленко ведь тоже носила фамилию Тренева) и после смерти автора “Любви Яровой” оставались на виду, и дачу Павленко чаще называли треневской дачей.

Более того, и нашего всеми уважаемого умельца Ивана Ивановича Голубева, жившего в сторожке на участке Треневых, называли Ваней Треневым.

Ваня Тренев-Голубев заодно наблюдал и машину Пастернака – и был о Борисе Леонидовиче высочайшего мнения. После смерти Пастернака он говорил моему отцу: “Таких людей, как Борис Леонидович, еще долго не будет. Не знаю, прав я или нет, но, по-моему, он был очень начитанный”.

Не представляю, когда при большой своей занятости успевал Иван Иванович сам читать, чтобы сложилось у него представление о степени начитанности Бориса Леонидовича.

Я брал у Ивана Ивановича уроки езды на машине – и никто теперь не поверит, что этот строгий человек меня хвалил: “Сашка будет ездить лучше, чем я”.

К сожалению, я надежд и Вани Тренева не оправдал.

Зато, практикуясь в управлении машиной, я едва не лишил Бориса Леонидовича (но об этом чуть позже) славы Герострата, которую предсказывал ему дачный сосед Илья Львович Сельвинский, сочинивший Пастернаку по случаю Нобелевской премии стихи с такой строчкой: “…за славу Герострата вы родину подставили под свист”.

Поэт Сельвинский для меня ассоциировался тоже прежде всего со своей дачей – дачу, правее погодинской, через дорогу от бывшей нашей, я и до сих пор называю про себя дачей Сельвинского, хотя на моей памяти он уже жил в бывшей даче Веры Инбер – это на той же улице, где дача Чуковского.

2

Не совсем уж в дикой семье я воспитывался. Знал же откуда-то стихи Сельвинского про его учителей – “от Пушкина до Пастернака”.

Меня в отрочестве всегда озадачивало, что нигде официально не упоминаемый Пастернак, проходивший, как сказал бы я сейчас, по другой, чем Фадеев или Симонов, номенклатуре, вдруг возникал в статье Маяковского “Как делать стихи”.

Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу