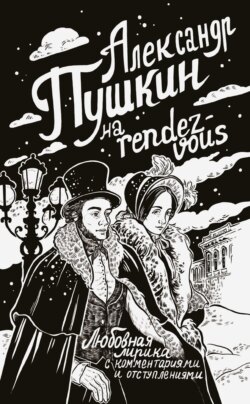

Читать книгу Александр Пушкин на rendez-vous. Любовная лирика с комментариями и отступлениями - Александр Сергеевич Пушкин, Александр Пушкин, Pushkin Aleksandr - Страница 9

Отступление второе

1817 год

ОглавлениеВот и наступил последний год лицейской жизни. Директор Лицея Егор Антонович Энгельгардт, желая приучить воспитанников к жизни в обществе, часто приглашает их к себе домой. У Пушкина с директором отношения натянутые, однако и он принят в его семье. Там он и познакомился с молодой женщиной, которой посвятил стихи, ставшие причиной очень неловкой ситуации.

К молодой вдове

Лида, друг мой неизменный,

Почему сквозь легкий сон

Часто, негой утомленный,

Слышу я твой тихий стон?

Почему, в любви счастливой

Видя страшную мечту,

Взор недвижный, боязливый

Устремляешь в темноту?

Почему, когда вкушаю

Быстрый обморок любви,

Иногда я замечаю

Слезы тайные твои?

Ты рассеянно внимаешь

Речи пламенной моей,

Хладно руку пожимаешь,

Хладен взор твоих очей…

О бесценная подруга!

Вечно ль слезы проливать,

Вечно ль мертвого супруга

Из могилы вызывать?

Верь мне: узников могилы

Там объемлет вечный сон;

Им не мил уж голос милый,

Не прискорбен скорби стон;

Не для них – весенни розы,

Сладость утра, шум пиров,

Откровенной дружбы слезы

И любовниц робкий зов…

Рано друг твой незабвенный

Вздохом смерти воздохнул

И блаженством упоенный

На груди твоей уснул.

Спит увенчанный счастливец;

Верь любви – невинны мы.

Нет, разгневанный ревнивец

Не придет из вечной тьмы;

Тихой ночью гром не грянет,

И завистливая тень

Близ любовников не станет,

Вызывая спящий день.

Лирический герой старается успокоить любовницу, которую страшит призрак недавно умершего мужа. По сведениям Гаевского, стихи были обращены к Марии Николаевне Смит (урожд. Шарон-Лароз), с конца 1816 года жившей в семье Е. А. Энгельгардта. «Весьма миловидная, любезная и остроумная, она умела оживлять и соединять собиравшееся у Энгельгардта общество. Пушкин, который немедленно начал ухаживать за нею, написал к ней довольно нескромное послание "К молодой вдове", напоминающее заглавием и отчасти мыслью эротическое послание Вольтера "A une jeune veuve". Но вдова, не успевшая забыть мужа и готовившаяся быть матерью, обиделась, показала стихотворение своего воздыхателя Энгельгардту, и это обстоятельство было главной причиной неприязненных отношений между ними»[26].

Записи Гаевского, сделанные через много лет со слов товарищей Пушкина, не могут претендовать на точное и исчерпывающее описание ситуации. Прежде всего нет оснований считать, что Пушкин поднес Марии Смит это стихотворение, – такой поступок выходил за все рамки приличий. С какой стати юноша стал бы выставлять себя грубым невежей и оскорблять милую умную женщину? Возможно, стихотворение случайно попало к ней в руки, она приняла его на свой счет и потому обиделась. Возможно также, что Пушкин не предвидел такой реакции Марии: никаких интимных отношений между ними, разумеется, не было, ей, кстати, было посвящено совершенно невинное стихотворение «Слово милой»:

Я Лилу слушал у клавира;

Ее прелестный, томный глас

Волшебной грустью нежит нас,

Как ночью веянье Зефира.

Упали слезы из очей,

И я сказал певице милой:

«Волшебен голос твой унылый,

Но слово милыя моей

Волшебней нежных песен Лилы».

Нескромное же послание имело известные литературные источники: мотив возвращения мертвого мужа (возлюбленного) использовал не только Вольтер, но и Ж.-Б. Руссо, Парни и Батюшков[27]. Кроме того, существовала знаменитая легенда о Дон Жуане! Как видим, прямолинейное биографическое истолкование содержания лирического стихотворения может доставить поэту большие неприятности…

Не существует никаких фактов, свидетельствующих о том, что в жизни Пушкина был хотя бы один роман с недавно овдовевшей женщиной. Так отчего же мотив возвращения мертвого мужа приобрел для него такое значение, что через двенадцать лет, наполненных огромным эмоциональным и интеллектуальным опытом, он вернется к нему в трагедии «Каменный гость»? Прежде чем рискнуть выдвинуть какое-то предположение, необходимо внимательно проследить путь поэта, опираясь на оставленные им лирические стихотворения.

Предположительно, в январе – марте 1817 года Пушкин написал три стихотворения, не имеющих биографических реалий, а представляющих собой скорее литературные опыты: «Из Вольтера», «Письмо к Лиде», «К письму».

Перевод стансов Вольтера «К г-же дю Шатле» (1741) – лирический монолог старика, горько сожалеющего об утраченной юности, конечно, более чем далек от собственного опыта восемнадцатилетнего поэта. Однако обратим внимание на следующие строки.

Нам должно дважды умирать:

Проститься с сладостным мечтаньем —

Вот Смерть ужасная страданьем!

Что значит после не дышать?

Эта мысль Вольтера оказалась необычайно близка Пушкину. Мы увидим, что в разных вариациях она прозвучит в очень многих его произведениях, написанных в разные годы.

Письмо к Лиде

Лишь благосклонный мрак раскинет

Над нами тихий свой покров,

И время к полночи придвинет

Стрелу медлительных часов,

Когда не спит в тиши природы

Одна счастливая любовь:

Тогда моей темницы вновь

Покину я немые своды…

Летучих остальных минут

Мне слишком тягостна потеря —

Но скоро Аргусы заснут,

Замкам предательным поверя,

И я в обители твоей…

По скорой поступи моей,

По сладострастному молчанью,

По смелым, трепетным рукам,

По воспаленному дыханью

И жарким, ласковым устам

Узнай любовника – настали

Восторги, радости мои!..

О Лида, если б умирали

С блаженства, неги и любви!

Стихотворение варьирует темы двух эротических стихотворений Э.-Д. Парни, под одинаковым названием «Записка». Мотив затворов, запертой двери восходит еще к античным образцам. Позднее Пушкин начал править это стихотворение, но так и не довел работу до конца. В последних двух строках прозвучала тема, развитие которой мы увидим в его зрелых стихах.

К письму

В нем радости мои; когда померкну я,

Пускай оно груди бесчувственной коснется:

Быть может, милые друзья,

Быть может, сердце вновь забьется.

Элегическое четверостишие, очевидно, никак не связано с реальными событиями жизни поэта.

Сновидение

Недавно, обольщен прелестным сновиденьем,

В венце сияющем, царем я зрел себя;

Мечталось, я любил тебя —

И сердце билось наслажденьем.

Я страсть у ног твоих в восторгах изъяснял.

Мечты! ах! отчего вы счастья не продлили?

Но боги не всего меня теперь лишили:

Я только – царство потерял.

Стихотворение представляет собой вариацию известного мадригала Вольтера «Принцессе Ульрике Прусской» (1743), который не раз переводили русские поэты.

Она

«Печален ты; признайся, что с тобой».

– Люблю, мой друг! – «Но кто же тебя пленила?»

– Она. – «Да кто ж? Глицера ль, Хлоя, Лила?»

– О, нет! – «Кому ж ты жертвуешь душой?»

– Ах! ей! – «Ты скромен, друг сердечный!

Но почему ж ты столько огорчен?

И кто виной? Супруг, отец, конечно…»

– Не то, мой друг! – «Но что ж?» – Я ей не он.

Шутливое стихотворение в форме диалога с остроумной концовкой – форма, часто встречающаяся у французских эпиграмматистов XVIII века.

Делия

Ты ль передо мною,

Делия моя!

Разлучен с тобою —

Сколько плакал я!

Ты ль передо мною,

Или сон мечтою

Обольстил меня?

Ты узнала ль друга?

Он не то, что был;

Но тебя, подруга!

Всё ж не позабыл —

И твердит унылый:

«Я любим ли милой,

Как бывало был?»

Что теперь сравнится

С долею моей!

Вот слеза катится

По щеке твоей —

Делия стыдится?..

Что теперь сравнится

С долею моей!

Делия – одно из самых популярных условных имен во французской любовной лирике XVII – начала XIX веков. Любовная тема, как и выбор имени героини, носят здесь чисто литературный характер.

Так же условно и подражательно стихотворение «К Делии». Здесь, конечно, не описание любовного свидания, а страстное его желание.

О Делия драгая!

Спеши, моя краса;

Звезда любви златая

Взошла на небеса;

Безмолвно месяц покатился;

Спеши, твой Аргус удалился,

И сон сомкнул его глаза.

Под сенью потаенной

Дубравной тишины,

Где ток уединенный

Сребристыя волны

Журчит с унылой Филомелой,

Готов приют любви веселый

И блеском освещен луны.

Накинут тени ночи

Покровы нам свои,

И дремлют сени рощи,

И быстро миг любви

Летит, – я весь горю желаньем,

Спеши, о Делия! свиданьем,

Спеши в объятия мои.

К***

Не спрашивай, за чем унылой думой

Среди забав я часто омрачен,

За чем на всё подъемлю взор угрюмый,

За чем не мил мне сладкой жизни сон;

Не спрашивай, за чем душой остылой

Я разлюбил веселую любовь

И никого не называю милой —

Кто раз любил, уж не полюбит вновь;

Кто счастье знал, уж не узнает счастья.

На краткой миг блаженство нам дано:

От юности, от нег сладострастья

Останется уныние одно…

Стихотворение являет собой образец «унылой элегии». К кому оно обращено, неизвестно. Вероятно, это условный адресат. Обращение к некоему собеседнику, которому не дано понять страданий лирического героя – поэтический прием, часто используемый в лирике 1820–1830-х годов. К событиям реальной жизни Пушкина здесь имеет отношение разве что осенняя меланхолия – элегия датируется 27 ноября 1817 года.

К ней

В печальной праздности я лиру забывал,

Воображение в мечтах не разгоралось,

С дарами юности мой гений отлетал,

И сердце медленно хладело, закрывалось.

Вас вновь я призывал, о дни моей весны,

Вы, пролетевшие под сенью тишины,

Дни дружества, любви, надежд и грусти нежной,

Когда, поэзии поклонник безмятежный,

На лире счастливой я тихо воспевал

Волнение любви, уныние разлуки —

И гул дубрав горам передавал

Мои задумчивые звуки…

Напрасно! Я влачил постыдной лени груз,

В дремоту хладную невольно погружался,

Бежал от радостей, бежал от милых муз

И – слезы на глазах – со славою прощался!

Но вдруг, как молнии стрела,

Зажглась в увядшем сердце младость,

Душа проснулась, ожила,

Узнала вновь любви надежду, скорбь и радость.

Всё снова расцвело! Я жизнью трепетал;

Природы вновь восторженный свидетель,

Живее чувствовал, свободнее дышал,

Сильней пленяла добродетель…

Хвала любви, хвала богам!

Вновь лиры сладостной раздался голос юный,

И с звонким трепетом воскреснувшие струны

Несу к твоим ногам!..

Разумеется, слова об увядшем и хладеющем сердце – дань традиции унылой элегии. Однако здесь, в отличие от нее, лирический герой, пережив душевный кризис, возрождается к жизни, вновь обретает способность любить, творить и радоваться. В этом стихотворении уже намечен мотив духовного возрождения благодаря любви, который через несколько лет прозвучит в знаменитом послании «Я помню чудное мгновенье…».

26

Гаевский В. П. Пушкин в Лицее и лицейские его стихотворения. № 8. С. 378.

27

См.: «К молодой вдове». Комментарий // Полн. собр. соч.: в 20 т. Т. 1. С. 746.