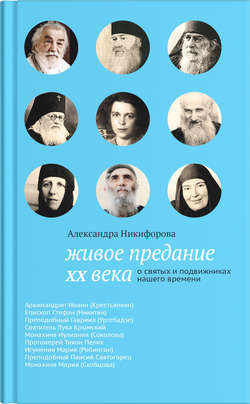

Читать книгу Живое предание XX века. О святых и подвижниках нашего времени - Александра Никифорова - Страница 14

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Маленькая женщина с лучистыми глазами

О монахине Иулиании (Соколовой)

Духовная диссертация

ОглавлениеБлагодаря маросейским знакомым Мария Николаевна поступила в Объединение научнотехнических издательств, где стала работать художником-графиком. Такая работа давала ей возможность располагать своим временем. А в маросейский храм в эти тяжелые годы приходило все больше и больше людей, община увеличивалась. Мария Николаевна ходила в храм каждый день. Между духовными детьми отца Алексия были распределены послушания, и Мария заведовала ризницей и следила за порядком во время исповеди. По благословению батюшки был установлен сбор средств для помощи нуждающимся, престарелым и многодетным, и члены общины каждый месяц отдавали десятую часть своего заработка. Мария Николаевна выполняла это благословение – отдавать десятину нуждающимся – до конца своей жизни.

В 1923 году отец Алексий окончил свой земной путь, и все попечение о пастве и храме передал сыну, иерею Сергию[15]. У отца Сергия был богословский ум, он много беседовал с молодежью из интеллигенции, и эти беседы становились настоящим откровением для них. Глубокий почитатель древней иконы, он благословил Марию Николаевну, художественные таланты и духовное устроение которой увидел еще отец Алексий, заниматься иконописью с Василием Осиповичем Кириковым[16], опытным реставратором, иконописцем и копиистом древних икон.

– В 1928 году Мария Николаевна создала для маросейских сестер и братьев иконописный кружок, – вспоминает Владимир Владимирович Быков[17], один из старейших маросейских прихожан. – Вдумчиво и долго она занималась со своими ученицами. В 1932 и 1933 годах Мария Николаевна и моя жена Елена[18] на месяц ездили в Новгородскую и Псковскую области делать зарисовки с икон старинных храмов. Монастыри и соборы были закрыты или порушены. Музейные работники пускали в них неохотно, но, к счастью, иногда храмы сторожили обыкновенные сторожа, и они за деньги пускали. Там Мария, иногда при свече, делала зарисовки фресок и икон, привозила их в Москву. Многие мотивы впоследствии вошли в иконописное творчество Марии, она написала огромное количество икон, прекрасных и духовно совершенных.

В конце 20-х годов Мария Николаевна по благословению ныне прославленного владыки Афанасия, епископа Ковровского[19], начинает работать над иконой «Собор всех святых, в земле Русской просиявших».

– В моей памяти свежо воспоминание о том, как писалась икона «Всех святых, в земле Русской просиявших», – рассказывает Владимир Быков. – Марии в то время было около тридцати лет. Она просмотрела сотни житий святых, сказаний, книг, подняла огромный иконографический материал.

Этот образ по количеству духовных знаний и труда, вложенного в него, по моему мнению, равен большой духовной диссертации. Она советовалась с отцом Сергием, ездила к нему, когда он был в ссылках. А также с отцом Борисом (Холчевым)[20], с владыкой Стефаном (Никитиным)[21], с владыкой Афанасием (Сахаровым), который кратковременно выходил на свободу. Создав образ «Всех святых, в земле Русской просиявших», Мария Николаевна Соколова стала уже не иконописицей маросейской общины, а иконописцем Русской Православной Церкви.

Образ был освящен в 1934 году. На обороте этой иконы владыка Афанасий попросил Марию Николаевну записать ее историю в таком виде: «Сей святый образ всех святых, в земле Русской просиявших, первый в такой композиции по благословению и указанию Преосвященного Афанасия, епископа Ковровского, написан в граде Москве иконописцем Марией Николаевной Соколовой в лето от Рождества по плоти Бога Слова в 1934 году в январе – мае месяцах. Освящен сей святый образ Преосвященным Афанасием после малой вечерни под Неделю всех святых, в земле Русской просиявших, 27 мая того же года»[22].

15

Протоиерей Сергий Мечев (1892–1942), сын прав. Алексия Мечева, который говорил: «Сын мой будет выше меня». Выпускник историко-филологического факультета МГУ (1917). В 1919 г. рукоположен в священники, с 1923 г. настоятель храма Свт. Николая в Кленниках. Выдающийся проповедник, продолжатель дела отца по созиданию общины как «покаяльно-богослужебной семьи». Многократно арестовывался, и долгие годы провел в лагерях, откуда писал письма членам общины, призывая их продолжать духовное делание во время гонений, сохранять любовь друг ко другу и к врагам. Тайно встречался с духовными чадами, совершал литургии. После очередного ареста в июле 1941 г. был помещен в тюрьму Ярославского НКВД, где 6 января 1942 г. расстрелян. Прославлен в лике священномучеников в 2000 г.

16

Василий Осипович Кириков (1900–1978), художник-реставратор высшей категории. Отреставрированные им работы хранятся в Третьяковской галерее, Музее древнерусского искусства им. А. Рублева и др. Заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР.

17

Владимир Владимирович Быков (1910–2004), духовный сын сщмч. Сергия Мечева, помнил прав. Алексия Мечева. Вся его жизнь связана с храмом Свт. Николая в Кленниках. Работу в научном институте совмещал с участием в домашних литургиях и тайных собраниях членов мечевской общины.

18

Елена Лебедева-Быкова (f1942), прихожанка храма Свт. Николая в Кленниках, член мечевской общины.

19

Епископ Ковровский Афанасий (Сахаров, 18871962), церковный ученый, литургист, один из авторов «Службы всем святым, в земли Российстей просиявшим». В 2000 г. причислен к лику святых.

20

Архимандрит Борис (Холчев, 1895–1971), выпускник историко-филологического факультета МГУ (1920). Духовный сын прав. Алексия Мечева. В 1928 г. рукоположен во пресвитера еп. Арсением (Жадановским). Служил в храме Свт. Николая в Кленниках, стал ближайшим помощником сщмч. Сергия, после расстрела которого в 1941 г. воспринял по его просьбе на себя заботу о его духовных чадах. Прошел ссылки в Красновишерском районе и в Юрге. 10 лет прожил в Рыбинске в полузатворе. Служил в Фергане и Ташкенте, где скончался и был похоронен.

21

О владыке Стефане читайте на стр. 137–144.

22

Сейчас эта икона находится в притворе Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.