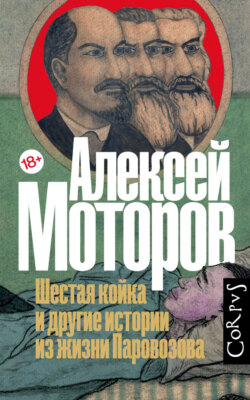

Читать книгу Шестая койка и другие истории из жизни Паровозова - Алексей Моторов - Страница 8

Единичка

ОглавлениеМного лет спустя я рассказывал, что все это случилось из-за того, что я решил прогулять контрольную, пустяковую контрольную по английскому. Хотя что мне английский.

Англичанка наша была хоть и скучная, но вовсе не зверь. Она даже третьегоднику Турочкину двоек не ставила, а ведь если Турочкин что и знал, так это цены на портвейн. Это тебе не Анна Андреевна, математичка. Анна Андреевна, та, если вцепится, живым не выпустит. Вот уж кто двойки раздавал. Мало того что она это делала с какой-то с неслыханной щедростью, так еще после обязательно дневник требовала. Ей было недостаточно просто двойку нарисовать, она еще три раза эту пару жирно обводила, чтобы родителям сразу в глаза бросилась. И никакие уловки на нее не действовали. Но всегда какой-нибудь особо наивный начинал канючить:

– Ой, а я дневник дома забыл!

С Анной Андреевной такие номера никогда не проходили, она эти хитрости на раз просекала:

– А голову ты дома не позабыл? Марш к директору!

И лично волокла к директору на первый этаж. Наверное, из-за нее я так и не полюбил математику.

Короче говоря, контрольная по английскому была лишь предлогом. На нее можно было идти смело, не боясь за успеваемость. Главное – книжка эта.

Дело в том, что дядя Вова дал мне накануне «Похитителей бриллиантов». Всего на три дня. Дядя Вова редко дает книги домой почитать, но тут вдруг сделал исключение. Правда, записал в специальную карточку, как в библиотеке, что я должен к концу недели книжку эту вернуть.

– Признайся, Алеша, ведь ты только и думаешь, как бы меня наколоть. Решил, что дядя уже ничего не соображает, даст тебе книжку, да потом забудет. А дядя твой, он не дурак. Дядя твой – доктор наук.

Книга оказалась что надо, о приключениях в Южной Африке, я ее в метро как открыл, так чуть станцию свою не проехал. Вот мне тогда и подумалось: эх, если бы не школа, можно было бы весь день читать, не отвлекаясь ни на что. А у меня еще рубль был, поэтому я уже представил, как сгоняю утром в магазин, куплю там полкило косхалвы, устрою себе пир на весь мир и книжку буду почитывать.

Рубль у меня остался с макулатурных денег. Нынче на макулатуре все просто помешались, когда за нее книжки стали давать. Двадцать кило сдашь и на талоны можешь в магазине приобрести дефицитную книжку. Меня макулатурой Исаак Наумович снабжал, сосед дедушки с бабушкой по дому на Грановского.

Исаак Наумович выписывал уйму газет, вся его квартира была завалена газетными пачками. Еще он постоянно слушал «Голос Америки» и Би-би-си, правда, когда я заходил к нему за макулатурой, Исаак Наумович приемник тут же выключал, но так как он был малость глуховат, то радио всегда орало на весь подъезд.

За пару месяцев я перетаскал все его старые газеты в пункт приема вторсырья на Арбате. Там, помимо талонов, за макулатуру еще и деньги давали, две копейки за килограмм. Деньги я честно пытался отдать Исааку Наумовичу, но тот говорил:

– Оставьте их себе, молодой человек! В вашем возрасте надо развлекаться.

Чтобы не пойти в школу, мне была необходима температура, пусть и совсем малюсенькая. Сойдет и тридцать семь ровно. Тогда я с чистой совестью сказался бы больным. Больным быть хорошо. Тебя все жалеют, вкусно кормят и дают спать сколько захочешь. И хотя я малость покашливал, в горле першило, без температуры этого было явно недостаточно, чтобы убедить маму оставить меня дома.

Но приятель мой, Андрей Фишов, лишь только я ему поведал о своем замысле, заверил, что легко поможет усугубить мое легкое недомогание. Он меня подробно проинструктировал, и я все сделал, как он велел. Андрюха был парень опытный в таких делах, мы хоть и были ровесниками, но выглядел он да и вел себя совсем как взрослый, уже вовсю курил, рассказывал, что и пиво пробовал, и часто заводил мне по телефону разную музыку, что была на магнитофоне старшего брата.

И вот после уроков я забежал домой, скинул куртку, облачился в хлипкий свитерок и отправился на улицу. Выполнять предписания. Несмотря на середину октября, холод стоял лютый, ветер сбивал с ног, и я с удовлетворением чувствовал, как коченею с каждой секундой. За полчаса, воображая себя Амундсеном, отважно шагающим к полюсу через торосы, я добрался до метро, купил, как велел мне Андрюха, мороженое, схватил негнущимися пальцами вафельный стаканчик и принялся грызть его большими кусками. От пломбира сводило зубы, и он ледяными камнями падал в холодные внутренности. И хотя Андрюха советовал слопать по крайней мере два мороженых, я решил обойтись одним, да и денег было жалко.

Едва я двинулся в обратный путь, как по заказу началась метель. Снежная крошка летела в лицо, забивалась в глаза и свитер, от холода ломило кости, а я все пытался определить, как там у меня дела с температурой, с досадой отмечая, что вместо того, чтобы нагреться, я, наоборот, стремительно остываю.

Зато всего час спустя кашель был уже настоящий, внутри разнообразно хрипело, горло драло. Андрюха еще советовал завернуться в мокрую простыню и постоять так минут пять на балконе, но, честно говоря, было лень. И так сойдет.

Вечером при маме я старался принять максимально несчастный вид, все время надрывно кашлял, театрально прикладывая руку к груди, и с удовлетворением отмечал мамино нарастающее беспокойство. Все шло по плану.

Утром, едва продрав глаза, я набрал побольше воздуха, чтобы радостно сообщить: «Мам! А я заболел!» Но вместо этого издал какой-то странный лай. Тогда горячей рукой я пощупал горячий лоб и ничего не понял. Затем появилась мама с градусником. Сначала мы подумали, что градусник сломался, так как он показывал сорок и пять. Мама сбегала к соседям за другим градусником, но тот показал сорок и семь.

Короче говоря, я перестарался.

Потом все закрутилось-завертелось. Врачи, неотложка, скорая. Докторов было так много, что мне в моем горячечном сознании стало казаться, что они стоят в длинной очереди на лестнице, чтобы меня посмотреть и послушать. Последний доктор был с большой черной бородой и черными грустными глазами. Он сказал маме:

– Нужно его в больницу как можно быстрее. Ложный круп, тут и до асфиксии недалеко.

И хотя я был в полузабытьи, но немного встрепенулся от этого слова – «ложный». Как этот доктор догадался, что я не болею по-настоящему, а лишь прикидываюсь по рецепту Андрюхи Фишова? Но скоро сил не осталось даже думать. Только когда меня перекладывали на носилки, я было потянулся к полке, чтобы взять с собой «Похитителей бриллиантов». Но доктор мягко отвел мою руку и покачал головой:

– Ты пока отдохни от чтения!

И грустно-прегрустно вздохнул.

Тут я закрыл глаза, и когда открыл, была уже больница, я сидел на белой кушетке в белой комнате, и мне не хватало воздуха. Все бегали вокруг, но легче от этого не становилось, а мама страшно волновалась. Тогда кто-то главный распорядился:

– Срочно его в интенсивную!

В этой интенсивной бегали куда меньше, а мамы уже рядом не было, не пустили. Меня тут же стали колоть и за полчаса искололи всего. Я жуть как не любил уколы, но тут почему-то и бровью не повел. Дышать стало чуть легче, но что-то все равно мешало воздуху проходить.

Тогда тот главный, что велел меня сюда доставить, приказал остальным:

– Приготовьте все для интубации!

Те мгновенно притащили какие-то трубки из рыжей резины, жуткую металлическую штуку, похожую на серп, и разложили все это на тумбочке рядом.

Меня заставили сидеть над паром, а медсестра стояла рядом и приговаривала:

– Давай, миленький, старайся, дыши, а то будем тебе трубку засовывать.

Я старался, косил глазом на тумбочку и со страху и правда задышал.

А потом я хоть и сидя, но уснул и даже не реагировал, когда меня кололи и меняли капельницу. В этой интенсивной я пролежал еще пару дней, затем меня перевезли на первый этаж в особую палату – бокс.

В боксе я находился совсем один, посещения там были запрещены, разрешались только передачи. Со мной все оказалось не слава богу, до кучи нашли еще и воспаление легких, а посему выписывать не собирались. Тоска смертная, только и оставалось, что слоняться из угла в угол, спать да читать. Самое обидное, что «Похитителей бриллиантов», из-за которых все и случилось, мама передать не решалась, чтобы дядя Вова не переживал.

И так проходили дни, один похожий на другой, пока не появился Федя.

Это я потом узнал, что он Федя. А тогда нянька принесла после обеда какого-то малыша, плюхнула его на кроватку и отправилась по своим делам, грохнув дверью. Он сидел-сидел, растерянно моргая ей вслед, и вдруг горько заплакал.

– Эй! Чего ревешь? – спросил я, немного растерявшись. – Тебя как зовут?

Он вздрогнул от неожиданности, повернулся ко мне и тут же перестал плакать. Вопрос мой остался без ответа, еще бы, совсем маленький паренек, ему, наверное, год был, ну или чуть больше.

Я совсем не знал, как разговаривать с такими карапузами, и на всякий случай решил его развлечь. Надул щеки и вытаращил глаза. Он вытер рукой слезы и с большим интересом уставился на меня сквозь прутья кроватки.

Затем я показал ему язык. Он улыбнулся и потянулся ко мне. Я встал, подошел к кроватке и взял его на руки. Он потрогал меня ладошкой и вдруг засмеялся. Так мы подружились с Федей.

И жизнь моя сразу поменялась. Утром Федя просыпался с петухами, вставал в своей кроватке и караулил, прямо как собачка. Смотрел на меня не отрываясь и лишь только замечал, что я открыл глаза, тут же радостно улыбался, демонстрируя два нижних зуба и нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу.

Я подхватывал его на руки и тащил умываться. Потом подносил к окну, он любил смотреть в окно, а когда видел ворону или голубя, тыкал в стекло пальчиком. Мы играли без устали, я много читал ему вслух, все подряд, от Жюля Верна до Конан Дойля. Я даже организовал кукольный театр. Натягивал вдоль койки простыню, а куклами служили скомканные наволочки. В репертуаре нашего театра были сказки, проверенные временем, – «Три медведя», «Репка», «Теремок». К тому же я отчаянно импровизировал, у меня там то Карлсон появлялся, то Чиполлино, то Дед Мороз.

Честно говоря, Федю сюжет интересовал мало. Больше всего ему нравилось, когда я скрывался за простыней, а потом вдруг неожиданно показывался. Тогда он хохотал и шлепал ладошками по кроватке.

Федя меня тоже постоянно развлекал. Однажды, например, увидел фотографию лимона на обложке журнала «Юный натуралист». Лимон был большой, красивый, желтый. Федя все пытался его схватить. Он и гладил картинку, и ногтями царапал, и заглядывал под журнал. Пока полностью не измочалил обложку и тогда виновато развел руками.

Я смеялся и говорил ему:

– Эх, Федя-Федя, какой же ты дурень!

А он, видя, как я веселюсь, тут же сам начинал заливаться.

И вообще у меня никак не получалось его постоянно не тискать. У Феди были толстые щеки, огромные карие глаза, и сам он был упругий, словно мячик. А главное – Федя был веселый. Даже не скажешь, что он чем-то серьезным болел. Еще он был хоть и маленьким, но терпеливым. И когда ему делали уколы, лишь минутку-другую плакал и сразу успокаивался. Мне стало неудобно при нем показывать боль, и всякий раз я делано улыбался, демонстрируя, какая ерунда эти уколы, хотя к тому времени я уже просто в решето превратился.

У меня ни младших братьев, ни сестер, но с Федей я как-то быстро приноровился. Стоило одной из нянек показать, как его нужно кормить, и мы стали управляться без нее. К тому же няньки вечно куда-то торопились, закидывая Феде по десять ложек в секунду. А нам спешить было некуда. Кормить Федю оказалось одно удовольствие. Он отличался отменным аппетитом, послушно открывал рот и смешно чмокал.

После еды я мыл ему физиономию, а он в этот момент высовывал язык, лизал мою мокрую ладонь, и мне было щекотно. А ночью, когда Федя спал, я по несколько раз вставал, подходил к нему, поправлял подушку и накрывал одеялом.

Я даже пеленать его научился. Няньки к нам заходили редко, поэтому первое время Федя почти всегда был мокрый. Я караулил нянек у дверей в бокс, когда те проносились по коридору будто курьерский поезд. У них всегда были какие-то неотложные дела. Няньки были очень недовольны, и всякий раз какая-нибудь из них злобно ворчала:

– Здоровый лоб! Давно бы уже сам научился!

Наверняка в свои двенадцать я им казался ленивым бугаем, симулянтом.

И как-то раз я сказал:

– Хорошо, научите!

Нянька немного смутилась, но я повторил. Тогда она вдруг перестала торопиться и, невероятно воодушевившись, начала мне показывать, как нужно Федю мыть под краном в нашей ванной, как сушить, присыпать и мастерить из пеленки подгузник. Затем она притащила изрядный запас пеленок и с легким сердцем отправилась по своим делам.

Врать не буду, идеальной няньки из меня не получилось, зато с тех пор Федя был всегда сухой и чистый.

Однажды за занятием этим меня застукали его родители. Посещения в боксе были запрещены, вот они час бегали вокруг корпуса, искали, где лежит Федя, приспособили какой-то ящик, чтобы заглянуть в наше наполовину закрашенное окно. А так как стены в боксе даже в ванной стеклянные, они увидели, как я Федю мою, вытираю его, колдую с пеленками. Их так это впечатлило, что в следующий свой приезд они попросили открыть фрамугу и закинули мне шоколадку.

Они стали приезжать часто, я им всякий раз подробно сообщал, как Федя себя чувствует, как он кушает, как играет, есть ли у него температура. Брал его на руки и подносил к окну. Федина мама тут же плакала, а папа смеялся. И хотя он был молодой, зубов у него было немногим больше, чем у самого Феди. А Федя обнимал меня за шею ручонками, смотрел на папу с мамой, отчаянно веселился и крутил головой.

А потом Федю взяли и выписали. Мы только позавтракали, как тут неожиданно заявилась нянька с каким-то тюком, в секунду облачила Федю в домашнюю одежду, надела сверху шубку и унесла. Его так несколько раз забирали в другой корпус на исследования, а тут оказалось, что домой. Я ему даже «до свидания» сказать не успел.

Весь день, до самого вечера мне не читалось, не лежалось, я бесцельно бродил по палате, смотрел в окно, в который раз все перелистывал изодранный «Юный натуралист».

Федя стал самым близким моим другом за эти полтора месяца. А мне даже попрощаться с ним не дали. И теперь, когда я остался один, то почувствовал, как же мне его не хватает. Некого кормить, некого развлекать, не с кем разговаривать, некого щипать за щеки.

Видимо от тоски, на второй день у меня начался рецидив. Озабоченные врачи прибегали, слушали своими трубками, качали головами. Меня отвезли на рентген и поставили капельницу. Опять стали колоть четыре раза в день. К тому же я вдруг непонятно зачем потребовал, чтобы кололи не в задницу, а в ноги – они и без того были тонкие как спички, а я еще и похудел.

Очень скоро у меня едва получалось доковылять до ванной, к концу недели ноги совсем перестали меня держать, их постоянно сводило, а болели они так, что терпеть не было никаких сил.

И когда пришло время очередных вечерних уколов, я сдался. Мало того что я подставил под шприц задницу, я еще пожаловался на эту нестерпимую боль. Мне уже не перед кем было изображать стойкость.

Ночная медсестра, совсем молоденькая, оказалась девушкой душевной, недаром она мне больше всех здесь нравилась. Тут же нарисовала мне йодом сетку, пообещав грелку перед сном. И действительно, через полчаса принесла. Она погасила верхний свет, включила ночник, присела на свободную койку и принялась линовать какие-то бумаги, разложив их перед собой.

Я лежал, смотрел на нее, прикрыв глаза, она сидела и что-то писала, свет лампы падал ей на лицо, на белый колпак, было хорошо и уютно, от грелки шло приятное тепло, боль отступила. Очень хотелось, чтобы она посидела так подольше. Было странно тихо, даже столь обычный здесь детский плач не доносился из коридора.

Я почти заснул, когда дверь приоткрылась и другая медсестра бесшумно вошла внутрь. Тоже молодая, ну может чуть старше той. Они всегда работали в одну смену.

– Вот ты где! – произнесла она шепотом. – А то я тебя обыскалась. Пойдем, вроде все спокойно, я уж и чай заварила.

Они думали, что я сплю, но я смотрел на них сквозь ресницы.

– Да у меня сводка на единичку не сходится, – с досадой сказала подружка. – Всю голову себе сломала.

– Ну-ка давай посмотрим, – попросила та и, подойдя ближе, склонилась над бумагами, – что у тебя там за единичка.

И через полминуты, довольная собой, сообщила:

– Смотри! Сорок пять было, шестеро поступили, трое выписались, двое переведены, один умер. Сорок пять и осталось. Вот.

Первая стукнула себя ладонью по лбу:

– Точно, умер же один!

– Ну все, пошли чай пить, – сказала вторая.

И они обе вышли, стараясь не шуметь, только стекло в двери несильно задрожало.

Кровь застучала в висках, и тут же заболело в солнечном сплетении. Умер??? Ведь здесь кроме меня почти все малыши. Малыши ведь не могут умирать в больнице. Их тут лечат, кругом врачи, медсестры. Как же они позволили этому случиться?

А ведь у этого малыша мама с папой. Те, что любили его больше всех на свете, сказки рассказывали, книжки читали, про репку, про Карлсона. И когда он заболел, наверняка они места себе не находили, бегали вокруг корпуса, в окна заглядывали. Как они теперь жить будут?

А эти двое сейчас говорили о смерти ребенка так буднично, так равнодушно. Они ведь добрые были всегда, хорошие. Что с ними вдруг произошло, если они могут сейчас чай пить? Да они переживать должны, плакать! А их лишь цифры в сводках занимают. Сидят, складывают, вычитают! Они здесь работают, значит, уже привыкли. Но как можно привыкнуть к такому?

Ужас охватил меня, и стало трудно дышать. Я никогда раньше не задумывался о смерти. А она, оказывается, совсем близко. И это не кино, не книжка. Этот малыш умер где-то рядом, может, в соседней палате. Пока я непонятно чем занимался и ныл из-за какой-то ерундовой боли от уколов, тут рядом со мной умер ребенок.

И если бы умер я, они бы так же спокойно пошли пить чай, и мир бы не перевернулся.

Но что, если бы Федя мой? Для них и Федя тоже был бы лишь цифрой в сводке? Вот этот смешной маленький мальчик, к которому я так привязался? Как они там сказали? Единичка!!!

И тут я завыл, кусая подушку, чтобы не было слышно. Но они услышали. Прибежали, распахнули дверь, включили яркий свет.

– Ну ты чего? Неужели так ноги болят?

Вот оно, спасительное. Не говорить же им.

– Да. Болят.

– Ну подожди, сейчас мы тебе еще грелку принесем!

– Не надо, – проговорил я, глядя в стену перед собой. – Не надо больше грелку приносить. Все уже прошло.

Меня выписали перед самым Новым годом. В школу я пошел лишь в середине февраля. «Похитители бриллиантов» показались мне совсем детской книжкой. Я много занимался дома и даже умудрился не отстать ни по одному из предметов. Только с математикой у меня было не очень. Математику я так и не полюбил.

Москва, июнь 2019