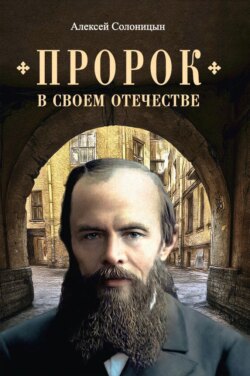

Читать книгу Пророк в своем Отечестве - Алексей Солоницын - Страница 6

Я жажду

Глава вторая

Двадцать пятое января. День. Федор Достоевский

ОглавлениеФедор Михайлович вышел из типографии и поежился от промозглой, знобящей и так ненавидимой им зимней сырости. Ну была бы зима как зима – с бодрым морозцем, густым, благодатным снегом! Как бы душа радовалась! А тут снег, не успев коснуться мостовой, превращается в грязь, месиво. Дома в потеках, неба совсем нет, что-то серое и гнусное навалилось сверху. Слава Богу, хоть ветер утих, можно пройтись.

Он любил ходить пешком. Во-первых, видишь людей, наблюдаешь жизнь города, а голова отдыхает от напряжения работы. Во-вторых, разминаются кости, перестает болеть позвоночник – после долгих часов сидения за рукописью он ноет нестерпимо. В-третьих и главных, по дороге вдруг решается какая-нибудь недорешенная ночью задача. Вроде и не помышляешь о ней, а на самом деле она сидит в мозгу и просто не дает о себе знать. Но потом, словно кукушка в часах, выпрыгнет в свою минуту, и подумаешь: «Вот оно как! Что же ране-то не понял – именно тут вся и задача».

Тем и хороши длинные прогулки, пусть даже в такую скверную погоду.

Он всегда был худощав, а из-за среднего роста казался в прежние, особенно в послекаторжные, годы даже тщедушным. Но постепенно, с возрастом, кости его как бы раздвинулись, более всего в плечах, и в осанке появились кряжистость, основательность человека, твердо стоящего на земле.

Шел он неторопливо, в теплой и удобной одежде, справленной стараниями жены, Анны Григорьевны. Теперь, в пятьдесят девять лет, незаметно изменилась не только его осанка, а погустела и потемнела борода, пробилась в ней седина (когда-то его раздражало, что она светлая, с рыжеватым оттенком и довольно жидкая), кожа на лице приобрела нормальный телесный цвет (а иногда бывала она нехорошей, чуть ли не землистого цвета), да и весь вид его свидетельствовал о том возрасте и состоянии человека, когда личность раскрывается лучшими своими качествами, как старое дерево молодыми, сильными побегами.

Не раз замечал он, что многие красавцы, чья жизнь не была отмечена работой души, к старости как бы разваливались, превращаясь внешне почти в уродов; и наоборот: ничем не примечательные, как бы даже стершиеся лица чудесно преображались под влиянием какого-то неведомого художника, становились по-особенному красивыми – такими их делала долголетняя внутренняя жизнь духа.

Кондитерскую Балле на Морской миновать он не мог – зашел. Она была одной из самых лучших в Петербурге – как тут пахло кофием, чаем, сдобой!

В прежние годы, когда он получал гонорарии и лихорадочно подсчитывал, кому и сколько надо отдать, а кому можно пока и не отдавать, кондитерскую Балле приходилось обходить стороной, чтобы не поддаться искушению и не растратиться. Чай и кофий, а к ним изюм, пряники, конфеты он очень любил.

За всю его трудовую жизнь начался всего лишь второй год без долгов. Страшно вспомнить, какие деньжищи надо было платить, когда вдруг умер брат Миша и журнал Достоевских «Эпоха» оказался перед катастрофой. Тридцать три тысячи! О Господи! Не знал он тогда, что сказать жене брата, Эмилии, как утешить ее. Долги начал выплачивать сам, семью Эмилии с тремя детьми взял на содержание. А был еще от брата Михаила мальчик Ваня с матерью Прасковьей Петровной Аникеевой… Нуждался брат Николай… Не лучше и дома: пасынок Паша, сын первой, покойной жены, вырос баловнем с постоянными требованиями, вся его жизнь как бы сошлась на желании развлечений… А еще были и собственные долги…

Господи, Господи! Сколько же раз приходилось носить в заклад вещи, вплоть до зимнего пальто, бегая в мороз по Петербургу в плащике… Разве выпутался бы он, если бы не встретил Аню?

Когда он заказывал сладостей и кофею, то услышал за спиной шушуканье и оглянулся. Девичье лицо, свежее, как спелое яблоко, было перед ним. Из-под меховой шляпки виднелись белокурые локоны. Губки бантиком, глаза круглые, как лакированные черные пуговицы. Рядом, разумеется, маман. Легкая, одобрительно-приветливая улыбка играла на ее вовсе не увядших, а очень даже молодых губах.

Он понял, что его признали, насупился и поспешил поскорее забрать покупки, потому что знал: сейчас прелестницы защебечут и таких суждений нагородят о литературе, что хоть сразу головой в прорубь.

К счастью, внимание глаз-пуговиц на несколько секунд переключилось на молодого барина в высокой шапке-боярке и беличьей шубе, и Федор Михайлович благополучно вынырнул из кондитерской.

С Морской он свернул на Невский, поглядывая то на витрины магазинов, то на экипажи, катившие по мостовой, то на встречных прохожих. В который раз он поражался разнообразию лиц и их выражений. И сто, и двести лет пройдет, а всё так же удивителен будет Невский проспект, кого и чего только не видевший…

Он подумал о певце Невского, Гоголе, потом о только что прочитанной корректуре «Дневника писателя». Из-за последней статьи цензура может задержать книжку, а это значит, что задержится и денежный оборот и опять могут возникнуть долги. Цензор Лебедев как будто и неплохой человек, но поди угадай, что ему может показаться в самом простом вопросе. Ведь у нас как: только дай волю пофилософствовать, да еще и власть в этом философствовании употребить, как каждый чиновник начинает выказывать себя по крайности за Бок-ля, если не за Гегеля. А то и Платоном себя посчитает! Это безо всякого преувеличения, а из искреннего убеждения, что он-то, чиновник, поставленный управлять мыслительным процессом, и есть главный человек в умственном мире. Знаний-то, может быть, с вершок, а может, и вообще нет, зато амбиция: как так, и мы понимаем не хуже вашего.

О Господи. А ведь в статье есть мысли заветные. Ну, как именно о них споткнется цензорское перо?

Сколько уж раз бывало! Кажется, зароешь мысль в статью, кажется, ничем она от других не отличается; или рассуждение какое в романе – не сильнее вроде прочих, но тебе-то особенно дорогое, так как раз здесь и сделает завитушку цензор! Ну, чтобы страницей раньше или страницей позже, так нет, как раз в самом дорогом месте и расчеркнется!

Как железом по стеклу.

Остается уповать на случай…

Он стал припоминать только что читанное, думая о том, всё ли сказал так, как хотел. А написал вот что:

«Позовите серые зипуны и спросите их сами об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам всю правду, и мы все в первый раз, может быть, услышим настоящую правду…

Я желал бы только, чтобы поняли беспристрастно, что я лишь за народ стою прежде всего, в его душу, в его великие силы, которых еще никто из нас не знает во всём объеме и величии их, как в святыню верую… И жажду лишь одного: да узрят их все. Только что узрят, тотчас же начнут понимать и всё остальное. И почему бы всё это мечта?»

Действительно, ну почему мечта? Неужто русским так и останутся одни рассуждения да ожидания? И почему у нас о самых главных вопросах как раз и нельзя говорить? Почему эти вопросы даже и обсуждать-то запрещено?

Что же предпринять? Может, другого цензора? Что-то графиня Софья Андреевна Толстая[10] говорила о новом начальнике цензурного комитета, как будто хвалила его… Зовут его Николай Саввич Абаза. Абаза… А вот если он возьмет на себя хлопоты по «Дневнику»?

Продолжая обдумывать эту мысль и так, и эдак, со всех сторон и уже надеясь, что нашел выход, Достоевский не заметил, как оказался у дома на углу Ямской и Кузнечного переулка.

Странное дело! Сколько бы раз ни нанимал он квартир, чаще всего они были в угловых домах. Почему это? Для обзора из окон? Или потому, что дом такой стоит не так, как остальные?

И вот еще черта: то, что квартира его в доме угловом, и то, что церковь рядом, замечал он уже потом, а когда нанимал квартиру, то вроде и не видел…

В передней Федора Михайловича встретила горничная Дуня. Отдавая ей покупки, он спросил:

– Ну, Дуня, хорошо ли сегодня пахала?

Дуня была деревенской, о своей работе говорила «пахала», и Федор Михайлович поэтому часто поддразнивал ее – он вообще любил поддразнивать: близких – беззлобно, дураков – едко, а врагов со страшной, сокрушающей силою.

– Напахалась уже, – ответила Дуня, но не с упреком, а весело, радуясь, что хозяин пришел в добром настроении и со сладостями, которые она любила не меньше Федора Михайловича (он об этом знал). – Будут у вас сегодня Аполлон Николаевич, и еще с запиской были от барина Николая Николаевича, тоже придут.

– Что ж, сегодня воскресенье.

Она кивнула и, чтобы как-то отблагодарить за сладости (ей ведь тоже достанется), сказала, зная, что он любит копченую рыбу:

– А к закускам сиг будет.

– Вот это да! Расщедрилась Анна Григорьевна!

Он добродушно улыбнулся и пошел в комнаты: пока нет гостей, надо сказать Ане про этого Абазу. Может, она о нем больше знает.

Когда Федор Михайлович вошел в гостиную, Анна Григорьевна отдавала приказания Пете. Собственно, гостиной-то трудно назвать эту небольшую комнату: тут стояли стол, стулья с прямыми спинками, диван… Всё уже не того вида, какой надо бы. Вот если бы китайскую вазу сюда (или две), да бухарский ковер, да Тенирса[11] какого-нибудь на стенку, вот тогда была бы гостиная… Увы, ничего этого нет, никакой, даже самой маленькой картинки. Есть в кабинете фотографическая репродукция Рафаэлевой «Мадонны», да и ту не мог в Петербурге купить – привезла из-за границы Софья Андреевна и обрадовала несказанно.

Петя, семнадцатилетний юноша, служивший у Достоевских, отвесил Федору Михайловичу глубокий поклон и замер, как истукан.

Анна Григорьевна улыбнулась мужу:

– А у нас еще подписчиков прибавилось. Я вот Петю прошу новым адресатам книги послать. Представь, просят всё больше «Дневник».

Зная, что Анна Григорьевна очень боялась потерпеть финансовое фиаско с изданием «Дневника», Федор Михайлович не удержался, чтобы не сказать, хотя жена не первый раз признала его победу:

– Вот видишь, Аня. Оказывается, я всё-таки могу один вести целый журнал. И неплохо, как ты замечаешь. Верно, молодой человек?

Петр Кузнецов[12], взятый из книжного магазина Исаева, что в Гостином дворе, к новому хозяину относился настороженно. Очень непонятный господин: может приласкать, ни с того ни с сего дать денег, а может вдруг накричать из-за ерунды. Вообще-то он добрый. Заставляет ходить в Поварской переулок, к господину Миллеру Оресту Федоровичу[13], и относить ему деньги. В месяц получается сто рублей. Делает это втайне от жены, а почему? Сказал: «Раньше он мне помогал, а теперь я ему. А жене этого знать не надобно». Петя разведал: Миллер был профессором Санкт-Петербургского университета. Теперь бедный, без службы. Почему? Много вопросов. Но вот что интересно: обо всём можно у Федора Михайловича спросить и получить ответ.

– Я, Федор Михайлович, в «Дневнике» многого не понимаю. Грамоты мало.

– А «Юрия Милославского»[14] прочел? – Эту книгу Федор Михайлович недавно дал Пете, решив руководить его чтением.

– Читаю.

– Ступай, однако, – сказала Анна Григорьевна. – Не забудь, что я тебе наказала.

Петя опять поклонился и ушел в свою каморку – она была через стенку со столовой. Там он запаковывал конверты с книгами, готовил их к отправке по всей России. Ходил в почтамт, в банк, получал деньги по доверенности – то есть был очень важным человеком во всей книготорговой деятельности Достоевских. Работа Пете нравилась. Кого тут только не повидаешь! Княгини, графини, красавицы с курсов, господа… А то и вовсе простые люди. Беседы такие, что иногда ничего не поймешь, хотя говорят по-русски. А кажется, что по-иностранному. Понятны лишь названия: «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание»… Что за братья, Петя, правда, не знал, но положил себе узнать непременно: уж очень часто заказывали эту книгу. Да, Федор Михайлович – это не хозяин книжной лавки Исаев. Писатель, во-первых. А во-вторых, офицер. Недаром в документах подписывается: «Отставной поручик Федор Достоевский».

Петя нырнул в свою каморку, плотно закрыл дверь и начал собирать со стола всё, что предстояло снести в почтамт.

– Ну, что у тебя с корректурами? – спросила Анна Григорьевна, зная наизусть, что теперь лучше всего подробнейшим образом расспросить мужа о творчестве и вникнуть в самые захолустные уголки: чем больше вникнешь, тем лучше он будет себя чувствовать и тем бодрее пойдет у него дальнейшая работа.

– Аня, я за статью боюсь, – ответил он и посмотрел на нее чуть ли не с отчаянием. – Не пустят ли они моих мыслей, не испугаются ли. Погоди. Вот что я придумал по дороге. Ты знаешь, что новый начальник цензурного комитета теперь Абаза? По-моему, тебе о нем говорила Софья Андреевна. Что говорила?

– Да ведь то же самое, что и тебе. – Она строго посмотрела на мужа. Черты лица ее были крупными: нос, губы, глаза – всё сильной и выразительной лепки. Взгляд тверд, даже властен. Лоб большой, с гладкой кожей. Много пришлось пережить, но лицо всё равно осталось молодым и привлекательным своею выраженной духовностью и верностью одному, раз и навсегда выбранному идеалу. Волосы она забирала под шелковую черную косынку, платье носила тоже черное, глухое, которое оживлялось лишь перламутровыми пуговицами и воротником брюссельского кружева.

Анне Григорьевне было тридцать четыре года – возраст полного женского цветения.

– Софья Андреевна говорила нам, что Абазе ты очень нравишься и что теперь тебе за свои писания не надо беспокоиться. Вспомнил? Ну мы же вместе были у Софьи Андреевны… А что, однако, Абаза тебе понадобился? Зачем?

Из-за болезни своей, особенно после тяжелых припадков, Федор Михайлович многое забывал на какое-то время. Случались поэтому недоразумения, а Достоевского обвиняли в зазнайстве, чванстве: не узнаёт, мол, знакомых, делает вид, что забыл фамилию…

Выслушав мужа, Анна Григорьевна поддержала его: да, надо поговорить с Софьей Андреевной, она поможет.

– Да что с тобой? – Она заметила, что Федор Михайлович побледнел и опустился на стул.

На его огромном лбу выступил пот. Резко обозначились татарские скулы, а глубокие, как бы уходящие внутрь глаза еще более запали, и он закрыл их.

В последние три месяца припадков не было, и в такие периоды как-то само собой казалось, что болезнь вроде бы совсем прошла; и это предчувствие конца жизни тоже как будто прошло, а теперь вот «кондрашка с ветерком», как он иногда называл свою хворь, вдруг напомнила о себе отдаленным приближением.

Впрочем, внезапная слабость могла наступить и от эмфиземы[15], как называл его другую болезнь домашний врач Яков Богданович фон Бретцель[16]. Он объяснил, что кровеносные сосуды у Федора Михайловича истончились очень, поэтому надо беречься, не раздражаться, громко не говорить, укутываться, выходя на улицу. Ходить следует тихо, чтобы не было отдышки. В общем, вести себя так, как Федор Михайлович не мог бы и двух минут (именно двух, потому что во вторую минуту разговора, который был важен для него, он сразу же резко возбуждался).

Анна Григорьевна за все четырнадцать лет, что прожила с мужем, привыкла к внезапным переменам его самочувствия, но привыкнуть к тому, что он болен неизлечимо, так и не смогла.

– Ничего, голубчик, не беспокойся. Уже прошло. – Сколько раз он говорил так. Даже после самых жестоких приступов. – Иди, Аня, вот-вот гости придут.

Первым явился Николай Николаевич Страхов[17], литературный критик и публицист. Был он среднего роста, строен, если бы не та небольшая полнота, которая появилась в последние годы. Впрочем, она тщательно скрывалась очень хорошо пошитыми сюртуками и фраками. Николай Николаевич вообще одевался не без изящества, волосы носил длинные, чуть подвитые, укладывал их так, как в свое время Чернышевский, и так же, как знаменитый критик, усы и бороду брил. Глаза у него были продолговатые и слегка навыкате, с маслянистым блеском, который особенно замечался в те моменты, когда Николай Николаевич пускался в теоретические споры. Говорил он веско, не торопясь, тщательно выбирая слова. Собеседника выслушивал необычайно внимательно, но, как уже давно заметил Федор Михайлович, внимательность эта происходила как бы и не от интереса к тому, что говорят, а от собственной забавы: во время спора Страхов подмечал слабость в рассуждениях оппонента, а то и оплошность и тут же бросался в атаку, добивая противника и получая от этого видимое удовольствие.

Впрочем, был умен и очень образован. Знакомство с Федором Михайловичем свел еще в ту пору, когда братья Достоевские издавали журнал «Время», а потом «Эпоху».

Пришел и Аполлон Николаевич Майков[18]. Ему, как и Федору Михайловичу, было пятьдесят девять лет. Широкая русская борода его была почти вся седая, усы тоже седы, щеки запали. За круглыми маленькими очками видны добрые близорукие глаза. А ведь как они, эти глаза, блестели в юности, каким горели огнем – в особенности в те минуты, когда Майков читал свои новые стихи! Теперь они слагаются редко, да и стали как-то длинны, и пишутся всё чаще по торжественным или скорбным случаям. Много времени отнимает и служба: Аполлон Николаевич – председатель Комитета иностранной цензуры. Да, уже не напишется, наверное: «Пахнет сеном над лугами, в песне душу веселя», а жаль, как жаль! Где оно, то время, когда влюблялись, когда головы горели, как в огне, когда юноша Федор Достоевский излагал своему другу план создания организации, которая ставит целью произвести переворот в России…

Было, было, всё было в жизни!

Уже хотели идти к столу, как раздался еще звонок: пришел Орест Федорович Миллер.

– Простите, что явился не зван, – сказал Орест Федорович. – Но дело, дело не требует отлагательств.

Федор Михайлович замахал на него руками: какие, мол, извинения! – и повел в столовую.

Орест Федорович был коренаст, широкоплеч, сильно сутул. Одевался в черный сюртук, по первому впечатлению вроде элегантный, но если присмотреться, то и потертый; зато белье отличалось свежестью и сапоги были начищены до блеска – тут следила тетка Ореста Федоровича, Екатерина Николаевна, обожавшая своего племянника. Отношения у них были самые трогательные, о чем и в округе знали, – в парке, что по соседству с Поварским переулком, часто можно было видеть дородную старуху, которая прогуливалась с широкоплечим сутулым господином в котелке, в очках; он мирно вышагивал рядом, заложив руки за спину.

Еще ребенком Орест Федорович остался сиротой. Екатерина Николаевна с мужем Иваном Петровичем взяли племянника на воспитание, и стал он им ближе и роднее сына. Уже превратившись в известного профессора, Орест Федорович всё равно не расстался с теткой. Да и как расстанешься, если после смерти мужа она осталась одна-одинешенька.

Уселись за стол; эффект, конечно, произвел не сиг, о котором горничная Дуня сказала Федору Михайловичу, а рябчики – румяные, с запеченной корочкой. Особенно хороши они были с подливой, которой охотно пользовался Николай Николаевич. Вообще, он вкушал с большим аппетитом, чего нельзя было сказать о почтенном поэте. Орест же Федорович ел мало, потому что рассказывал о предстоящем благотворительном литературном чтении, организатором которого он был.

Орест Федорович был членом многих благотворительных комитетов и обществ – в их деятельности проявлялась его натура, так стремящаяся помочь ближнему. Студенты за это качество от души любили профессора, дамы относили его к ламанчским чудакам, а мужчины, которых он удостаивал своим вниманием, ценили как самого надежного друга.

Вечер назначили на 29 января, в годовщину гибели Пушкина. Орест Федорович жаловался, как непросто было добиться подписания и утверждения афиши вечера:

– У нас ведь как: сначала надо хлопотать у попечителя учебного круга. А тот, известное дело, свиное рыло, как говорит наш сатирический старец. Ни в одной строке ровным счетом ничего не смыслит, а всюду лезет: это зачем, это почему. Ну, ладно. Тут разобрались как будто, а у градоначальника всё надо начинать сызнова. А ведь это простая афишка, господа, простая афишка!

– Ну, зачем же вы так, Орест Федорович, – вступился за государственных мужей Аполлон Николаевич. – Вовсе и не афишка, а дозволение собрания с публичным чтением… Дело нешутейное. Афишка – одна оболочка. Хотя, конечно, можно бы и без попечителя обойтись, утверждением одного градоначальника…

– А что у вас предполагается к чтению? – спросил Николай Николаевич, прикончив, наконец, рябчика и вопросительно глядя на Федора Михайловича:

мол, важно, что вы читать будете, но и к кофею пора бы приступить.

Анна Григорьевна тут же встала – пойти распорядиться, а Орест Федорович ответил за Достоевского:

– Федор Михайлович будет читать отрывок из «Евгения Онегина». Это у нас главное.

– Помилосердствуйте, Орест Федорович, – перебил Миллера Достоевский. – Что значит «главное»? Мне и так тычут, что я ради аплодисментов выступаю. Вы уж главное дайте господам артистам, а меня в конец афишки, чтоб как-нибудь незаметно. Это ведь иные писатели никак не могут без апотеоза.

Орест Федорович слишком хорошо знал, что Федор Михайлович имеет в виду; действительно были разговоры – и крайне несправедливые, – будто Достоевский ищет публичных чествований. Никогда он их не искал. Дело тут заключалось в ином: просто он читал лучше других.

Да и читал ли?

Странно: голос у него был слабый, глухой, и казалось непостижимым, почему этот голос отчетливо слышен в любом конце любой залы. Было в нем что-то завораживающее, потому что стоило Федору Михайловичу произнести две-три фразы, как публика мгновенно утихала и жадно ловила его слова, а он, чувствуя это и воодушевляясь всё сильнее и сильнее, уже владел публикой. Да и сам он был частью ее, и в голосе его нагнетались без видимых усилий боль, гнев, восторг.

Он не знал, в каком месте речи надо усилить голос и подъем тона, где сбавить, где говорить спокойно; не знал, как главное слово выделить в предложении, а в слове – слог; все приемы ораторского искусства были ему неведомы, да и не нуждался он в них. Слова составлялись во фразы как бы сами собой, и сила его духа поднимала эти слова на немыслимую высоту, обрушивая их на сердца слушателей, так что даже и задубевшие люди трепетали и замирали.

Читал ли он «Великого инквизитора», читал ли о встрече Раскольникова с Сонечкой, когда тот признается в убийстве, читал ли про каторжных, выпускающих на волю орла с подбитым крылом, или другие страницы своих сочинений – зала внимала ему с ужасом и восторгом, со слезами на глазах и с дрожью в руках.

Тяжко давались ему публичные выступления: после них он чувствовал себя совершенно опустошенным и измученным. Да и не только поэтому не хотел публичных чтений: перед Самим Богом мог поклясться, что противны ему и умильные лица светских дам, и пошловатые комплименты франтов, изображающих ценителей прекрасного. Не один раз давал себе слово более не выступать, но появлялся Орест Федорович, и всё начиналось сызнова: ведь для бедных студентов или литераторов надо выступить…

Всем, кто сидел сейчас за столом в квартире Достоевского, было понятно, что имел в виду Федор Михайлович под словом «апотеоз». Во время знаменитых прошлогодних пушкинских праздников, связанных с открытием памятника великому поэту, среди многих искреннейших и прекрасных событий случались и конфузы. Так, в заключение вечера 7 июня должен был, как указывалось в афишке, состояться апотеоз. Его ждали, как события из ряда вон выходящего; во время музыкального номера для хора и оркестра, специально написанного Танеевым, занавес взвился, и все увидели на пустой сцене бюст Пушкина на постаменте. Рубинштейн дирижировал оркестром и хором, скрытым от зрителей. Что пел хор, понять было невозможно.

В это самое время из-за кулис вышли сначала актеры, потом писатели. Они шли по сцене и клали венки к подножию бюста. Лишь Иван Сергеевич Тургенев увенчал главу бюста Пушкина, а не подножие, и это вызвало громкие рукоплескания. Тургенев во всей это церемонии явно играл первую роль, и привлек всё внимание к себе.

Писатели прошли по сцене и выстроились в ряды за бюстом Пушкина, причем Максимов, Юрьев, Потехин оказались рядом с Достоевским и будто бы выражали собой всю русскую литературу. Странны тут были не только эти господа литераторы, на которых пугливо косился Федор Михайлович, не знавший, для чего он вышел на сцену, да еще в такой компании; странной была и фигура распорядителя по устройству торжеств господина Поливанова. Он-то какое отношение имел к русской литературе? Вроде бы главнейшая фигура празднества, а что собой представлял?

Да всего-навсего директор гимназии, который только и написал, что учебник по грамматике для гимназистов. Зато выглядел крайне импозантно, почти как Тургенев…

Иван Сергеевич – седовласый, статный, европеец до кончиков ногтей – выступил вперед из рядов литераторов и особенно усердно кланялся, как бы показывая, кому адресованы аплодисменты залы… О Господи! Вот тебе и апотеоз! Да чей он? Или они, русские писатели, собрались сюда, чтобы потешить свое самолюбие и выяснить, кто первый среди них, а кто последний?

Федор Михайлович уехал бы домой, если бы не дал слово говорить завтра, 8 июня.

И вот этот день настал.

Едва он вышел на сцену, едва посмотрел на беломраморные колонны, на лица – знакомые и незнакомые, смутно угадывающиеся в прекрасной зале Дворянского собрания, – как тревожный шумок прокатился по рядам.

«Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа, сказал Гоголь. Прибавлю от себя: и пророческое».

Этих слов как будто ждали. Как будто у всех они вертелись в уме, да вот только никак не могли облечься в ясные и всем понятные фразы. И вот явился человек – невзрачный, старый уже, слабый телом и голосом, – и вот этот человек враз становится необходимым для всех и для каждого.

«Пушкин есть пророчество и указание», – продолжал Достоевский, и каждый как бы повторял за ним его слова и объяснял себе: «Ну да, именно так, я и сам об этом думал».

Уже радость и восторг закипали в сердцах, почти каждый, кто слушал Достоевского, благодарил Бога и случай, что в эти минуты он здесь, в белоколонной зале Дворянского собрания, где вершится историческое событие.

А когда Федор Михайлович закончил говорить, началось нечто невообразимое – каждый хотел пожать ему руку, обнять его, как брата, как отца, как самого дорогого человека, сказавшего заповедные, из самого сердца исторгнутые слова. И уже понималось, что такие слова мог сказать только великий человек.

Потом, конечно, опомнились. После празднеств стали разбирать речь по косточкам и нашли в ней множество изъянов. Некоторые даже удивлялись: зачем это целых полчаса длилась овация? Что такое? Уж не магнетизм ли какой? Некоторые негодовали: высказывались в том роде, что г-н Достоевский консерватор и ретроград. Ему пришлось защищаться…

Всё это разом припомнилось ему сейчас, он сказал:

– Вот что, Орест Федорович. Не буду я читать из «Евгения Онегина». Надо короче. Возьму «Из Корана», «Странников». Ну, еще «Из Данте». И всё.

Миллер почти с ужасом смотрел на Достоевского:

– Да ведь я только рассказал… про афишку!

– Заладили вы с этой афишкой. О человеке-то вы подумали?

– Федор Михайлович, ну побереги себя, не раздражайся, – примирительно начал было Майков, но Достоевский его недослушал:

– Вы, Аполлон Николаевич, прекрасно знаете, что такое для меня публичные выступления с моим-то здоровьем! Ну надо же и меня немного пожалеть! Почему нельзя прочесть маленькие стихи?

– Так ведь надо было раньше… И всё было в вашей воле исключительно! – У Миллера слезы чуть ли не брызнули из глаз. С годами и он стал раздражительным. А тут несправедливость была столь очевидна, что он даже дар речи потерял. Встал и хотел уйти, чтобы не наговорить грубостей и не разругаться навсегда с Достоевским.

Анна Григорьевна чуть ли не силой опять усадила его за стол.

– Грех вам на меня сердиться, – уже спокойнее сказал Федор Михайлович. – Да вы вспомните, сколько раз я в ваших-то вечерах участвовал. И кажется, ни разу дело не испортил.

– Вот вы как всё умеете повернуть, – опять с обидой сказал Орест Федорович, – а мне сызнова, как в гимназии к директору, опять бегать по начальству.

– Ну прошу, прошу извинить, этих вам слов надобно? Однако «Евгений Онегин» не к месту. Понимаете вы меня, голубчик?

Орест Федорович стал успокаиваться и сам принялся успокаивать Миллера, и тот, наконец, отмяк. Прощаясь, попросил включить еще и «Пророка».

– Ну ладно, пусть будет и «Пророк». Только вы не сердитесь, хорошо, голубчик?

Орест Федорович добродушно улыбнулся и крепко пожал руку писателю, которого обожал.

Вместе с Миллером ушли Майков и Страхов.

10

Толстая Софья Андреевна (урожд. Бахметева; 1827–1895) – жена А. К. Толстого – поэта, драматурга, исторического романиста. Литературный салон Толстой Достоевский охотно посещал, высоко ценя умную, широко образованную хозяйку (она, например, знала четырнадцать языков).

11

Тенирс Младший, Давид (нидерл. David Teniers; крещен, 1610–1690) – один из наиболее значимых художников и граверов фламандской школы наряду со своими соотечественниками Рубенсом и Ван Дейком.

12

Кузнецов Петр Григорьевич (1863–1943) – после Октябрьской революции известный советский книгоиздатель.

13

Миллер Орест Федорович (1833–1889) – русский ученый, профессор истории русской литературы. Один из первых биографов Ф. М. Достоевского. Действительный статский советник.

14

«Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» – первый в России исторический роман вальтерскоттовского типа. Опубликован в 1829 г. с указанием имени автора – М. Н. Загоскина.

15

В 80-х годах ХIХ в. туберкулезная палочка еще не была выделена, и поэтому даже лучшие врачи Петербурга не смогли точно поставить диагноз болезни Достоевского: он, как это понятно теперь, болел именно туберкулезом.

16

Долгое время Достоевского лечил Яков Богданович фон Бретцель (1842–1918). Он окончил Медико-хирургическую академию и много лет работал в Петербурге – заведовал тифозным отделением Обуховской больницы, а в 1868 г. был отправлен в Тверскую губернию на борьбу с тифом, служил сначала участковым врачом, а потом инспектором врачебно-полицейского комитета. Я. Б. Бретцель был опытным врачом, специалистом по внутренним и инфекционным болезням, много лет занимался частной практикой.

17

Страхов Николай Николаевич (1828–1896). Родился в семье священника. В 1851 г. окончил педагогический институт в Петербурге. Преподавал естественные науки в Одессе, затем в Петербурге. С 1861 г. сотрудничал с Ф. М. Достоевским, был ведущим сотрудником его журналов «Время» и «Эпоха». Императорской Санкт-Петербургской АН (1853), тайный советник (с 1888).

18

Майков Аполлон Николаевич (1821–1897) – русский поэт, член-корреспондент