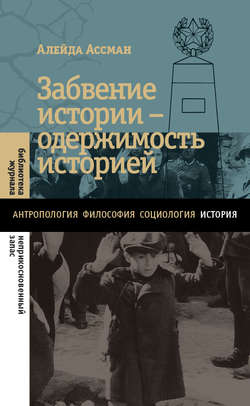

Забвение истории – одержимость историей

Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.

Оглавление

Алейда Ассман. Забвение истории – одержимость историей

Предисловие к русскому изданию

Формы забвения [2]

Предисловие

Скрещение памятования и забвения

Техники забвения

Стирание

Прикрытие

Сокрытие

Умолчание

Переписывание (палимпсест)

Игнорирование

Нейтрализация

Отрицание

Утрата

Подходы к проблеме и работы предшественников

Семь форм забвения

Автоматическое забвение: материальное, биологическое, техническое

Сберегающее забвение – вхождение в архив

Селективное забвение – фокусировка и значение рамок памяти

Карающее (damnatio memoriae) и репрессивное забвение

Охранительное и совиновное забвение для защиты преступников

Конструктивное забвение – tabula rasa на службе новых начал в политике и биографиях

Терапевтическое забвение – оставить бремя прошлого позади

Резюме

Семь примеров

(Не)видимость памятников: Музиль, Алёша и Карл Люгер

Музиль

Алёша

Карл Люгер

Забыть Ленина – об исчезновении памятников и исторических дат

Памятники Ленину

От межнационального Советского Союза к российской нации

Ленинленд

Лёвен, Сараево, Пальмира – вандализм и разрушение материального культурного наследия

Забытая Первая мировая война

Библиотека Лёвена

Сараево

Пальмира

В тени Холокоста – Армения, гереро и нама: геноциды в начале ХХ века

На полпути между памятованием и забвением: терминологические споры и дипломатическое лавирование

Армянский геноцид: травма и память

От геноцида к мнемоциду

Армянский геноцид как часть немецкой истории

Уничтожение племен гереро и нама – первый геноцид ХХ века

Настоящее и будущее колониального прошлого

Накба и Холокост – палестинские места памяти в Израиле

Пространство и забвение

Земля и три нарратива

«Зохрот»: памятование в виде экскурсий по городу

Забыть или помнить

Удаление краеугольного камня: случай Ханса Роберта Яусса и университета Констанц

Фаза первая: коммуникативное замалчивание с 1960-х до 1980-х годов

Фаза вторая: нарушение молчания в 1980-е и 1990-е годы

Фаза третья: удаление краеугольного камня (2015–2016)

Право на забвение

Проблемы и стратегии забвения

От забвения к памятованию

Новая структура времени?

Хранить и помнить

Заключение

1998 – между историей и памятью [156]

Введение

История в памяти

Воспоминание как возбудитель

Превращение настоящего в прошлое

История памяти

Три формы памяти

Коммуникативная память: индивидуум и поколение

Коллективная память: победители и побежденные, жертвы и преступники

Культурная память: институты, медиа, интерпретации

Ключевые слова дискуссии

Финальная черта

Нормализация

Позитивный и негативный национализм

Моральная дубина

Инструментализация

Ритуализация

Вина и совесть

Стыд, позор, бесчестие

Стыд и вина – две культуры?

1945 – Слепое пятно немецкой мемориальной истории

Час ноль – освобождение или поражение?

Новый человек – маска или характер?

Коллективная вина – немецкая травма?

Томас Манн: «Наш позор предстал теперь глазам всего мира»

Карл Ясперс: «Это ваша вина!»

Эрих Кёстнер: «О чем нельзя молчать и невозможно говорить»

Ойген Когон: «Голос совести не проснулся»

Ханс Шнайдер/Шверте: «Это потрясло меня до глубины души»

Поворотные моменты немецкой мемориальной истории

История в памяти. От индивидуального опыта к публичному инсценированию[360]

Предисловие

Введение. немецкая история – долгая или короткая?

История как прогресс и история как память

Бореровский идеал новой национальной истории

Три измерения мемориальной культуры

Воплощенная история – о динамике поколений

Поколения – «водяной кирпич»

Поколение 45-го года

Хельмут Шельски – портрет скептического поколения

Сцепления между скептическим поколением и поколением 68-го года

Прощание с военным поколением – публичные уроки истории

Расставание с «шестидесятниками»: поколенческие идентичности и эпохальные переломы

Малый бревиарий поколений: обзор семи поколений ХХ века

Резюме

История в семейной памяти: личный взгляд на мировую историю

Начало и конец, разрыв и преемственность

От «отцовской литературы» к семейному роману

Дагмар Леопольд: «После войн»

Штефан Ваквиц: «Невидимая земля»

Резюме

История в публичном пространстве: архитектура как носитель памяти

Послевоенное восстановление и «Новая родина»

Бонн – музеализация временной столицы

Берлин – город как палимпсест

Борьба за новый центр

Восстановление и реконструкция

Пруссия как национальный символ

Дебаты о берлинском Городском дворце

Резюме

Инсценирование истории: музеи и медиальные презентации

Выставки и музеи

Возвращение (региональной) истории: Баден-Вюртемберг под знаком Гогенштауфенов

От региональной к европейской истории: Священная Римская империя германской нации

Национальная история в европейских рамках: бегство и изгнание

Три основные формы исторической репрезентации: нарратив, экспонирование, инсценирование

Магия вещей

О статусе экспонатов

Ретрокультура и волны ностальгии

Инсценирование истории

Немецкая история в (голливудских) кинофильмах

Арены истории: инсценирования на местах исторических событий

Два берлинских арт-проекта Шимона Атти и Софи Калле

Проект «Без границ» пограничного Хельмштедта

Айпод в качестве гида: психологический фильм в Йене – Каспеде и Гузене

«Живая история»: инсценирование истории как перформанс

Перспективы: переизобретение нации

Отрывок из книги

Среди нынешних потрясений, кризисов и конфликтов утреннее радио (25 июня 2019 года) порадовало хорошей новостью: «После пятилетнего перерыва России возвращают право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы». К новости добавлено напоминание: «Совет Европы со штаб-квартирой в Страсбурге является крупнейшей межгосударственной организацией на европейской территории. Созданный семьдесят лет назад, он объединяет 47 стран-участниц. Совет Европы следит за соблюдением прав 830 миллионов граждан».

Обычно СМИ стремятся возбудить людей, для чего предпочитают сообщения, вызывающие шок и тревогу. Но, судя по утренней новостной программе, дела могут обстоять и иначе. Отрадно слышать, что процесс эскалации противостояния способен пойти в обратном направлении. Чем же так важна сегодняшняя новость? Она свидетельствует о том, что полувековые усилия по достижению разрядки напряженности в отношениях между Востоком и Западом не были напрасными. Заключительный акт Хельсинкского совещания, подписанный в 1975 году, изменил политический климат Европы. Отныне политики сделали ставку не на конфронтацию и устрашение, а на меры, формирующие взаимное доверие. Заключительный акт по безопасности и сотрудничеству в Европе подписали тридцать пять стран Восточного и Западного блоков. Этот акт обеспечивал надежность существующих границ и соблюдение прав человека. Не являясь международным договором, он содержал добровольно взятые на себя обязательства государств-участников, что позволяло политикам работать в условиях доверия и безопасности и предоставляло гражданам новые пространства свободы для мыслей и действий.

.....

Для Ницше, как и для Ханны Арендт, тема активной деятельности тесно связана с вопросом забвения. Для Арендт активная деятельность невозможна без забвения, однако она иначе определяла рамочные условия, нежели Ницше. Арендт не имела в виду личность, которая совершает решительный поступок, не жалея других и не учитывая последствий своего поступка; напротив, она имела в виду человека, которого занимает проблема непредсказуемости последствий каждого своего шага. Непреложный закон, что всякое деяние необратимо, а его последствия непоправимы, означает для Арендт, что этот закон может быть лишен силы только прощением и забвением, которые даруются человеку окружающими его людьми. В тот момент, когда я пишу эти строки в купе скорого поезда, я краем уха слышу историю из некоего офиса, где один сотрудник допустил серьезную оплошность. Реакция собеседника была такова: «Этот тип до конца жизни не сумеет загладить свою вину». Вероятно, подобную ситуацию подразумевала Арендт, когда писала: «Не будь у нас надежды на прощение и отпущение вины за содеянное, вся наша способность к действию оказалась бы парализована единственным проступком, от которого мы уже никогда не смогли бы оправиться; мы бы навсегда остались жертвой его последствий, подобно ученику чародея, забывшему волшебное слово, снимающее заклятье»[33]. Активная деятельность возможна в социальном контексте лишь тогда, когда ответственность человека ограничена и существует надежда, что негативные последствия, сопряженные с совершенным деянием, будут прощены и забыты.

Ницше постоянно чествуется в качестве первого теоретика позитивного забвения. Однако защитники забвения существовали и до него. Ранее уже упоминался Ральф Уолдо Эмерсон, американский философ, которым восхищался Ницше[34]. Другим его предшественником был Монтень. Подобно тому как Ницше высмеивал антиквара, беспорядочно собирающего фрагменты прошлого без всякого внимания к критериям отбора и значимости артефактов, Мишель де Монтень критиковал педанта, демонстрируя на этом примере порочность безудержного всезнания: «Голова, забитая всякой всячиной, не становится остроумнее и живее <…> Наряду с растением, поливаемым слишком часто, или лампой, которая гаснет из-за избытка масла, ум тоже страдает от чересчур усердной учебы»[35].

.....