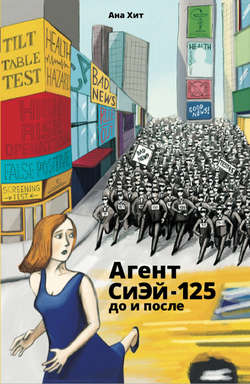

Читать книгу Агент СиЭй-125: до и после - Ана Хит - Страница 2

ГЛАВА 1

ОглавлениеПРЕКЛОНЕНИЕ ПЕРЕД ИНОСТРАНЩИНОЙ

Папа всегда подавал мне идеи: «Хорошо бы окончить школу с золотой медалью, поступить в университет с одним экзаменом, чтобы успеть до начала учебного года отдохнуть, скажем, в Ленинграде», или «надо поучиться не где-нибудь, а только в МГУ», или «обязательно надо съездить в Таллинн на конференцию». При подаче этих идей двигали им отнюдь не амбиции по поводу моего образования, профессионального становления и развития. Он, конечно, очень радовался и гордился, когда у меня что-то получалось, но основным для него было послать меня (а при возможности – и всех нас четверых) куда-нибудь подальше и, главное, поинтереснее. Сам он всегда старался сопроводить меня до дальнейшего возможного пункта и на длиннейший возможный срок.

Надо сказать, что не успевал папа оформить свою очередную идею, как она попадала на удивительно благодатную почву, и я с поразительными рвением и упорством, а главное, реактивной скоростью начинала претворять её в жизнь.

Так я получила золотую медаль и поступила в университет с одним экзаменом, после чего мы (мама, папа, брат и я) провели двадцать прекрасных дней в Ленинграде, в то время как почти все мои друзья и одноклассники продолжали в сорокоградусную ереванскую жару сдавать вступительные экзамены. Правда, для меня эти дни были связаны с тяжёлым испытанием: младший брат, одержимый страстью к художественному и историческому прошлому, не пропускал ни одной вазы в Эрмитаже, ни одного фонтана в Петергофе, кустика в Павловске и даже заставил маму (нашёл мягкосердечного человека!) вернуться через всю Петропавловскую крепость к самому входу, чтобы ещё раз посмотреть на какую-то смирительную рубашку. Естественно, мой сверхзвуковой темп вступал с такими культурологическими копаниями в суровый и бескомпромисный конфликт, так что подробный осмотр смирительной рубашки и прогулка по Павловску, сопровождаемыe артиллерийским огнём моего «муната», навсегда заняли достойное место в семейном фольклоре. («Мунат» – непереводимый восточный термин, означающий основательно накопленный и ещё более основательно выражаемый потенциал недовольства, возмущения, ворчания, брюзжания и всей прочей богатейшей гаммы негативных душевных излияний истинно восточного человека.)

По той же (папиной) схеме я оказалась в МГУ, где писала свою дипломную работу и сразу после окончания университета училась в аспирантуре. Папа сам привёз меня в Москву, побыл там со мной несколько дней (сколько смог), после чего, явно не без труда, уехал.

Я осталась в Москве одна! Для того, чтобы ощутить масштаб содеянного папой, скажу только, что до этого момента я никогда и нигде одна не оставалась. Даже вариант переночевать у любимых бабушек и дедушек просто не рассматривался, поскольку оторвать меня от моих домашних было практически невозможно.

Потом, прожив в Москве почти пять лет и вернувшись в Ереван уже кандидатом физико-математических наук, я как-то невзначай отметила, что в Таллинне будет конференция по моей специальности. Папа тут же предложил, чтобы я туда поехала. Я, разумеется, сказала, что не собираюсь ехать одна, так как смущаюсь и робею (это после пяти лет самостоятельной жизни в Москве!). Тогда он с огромным энтузиазмом решил сам меня туда отвезти. Помню как сейчас: читаю доклад в Таллинне, помещение амфитеатром, темно, слайды, зал заполнен серьёзными специалистами, а на самой верхушке в последнем ряду сидит папа – папа, которого никто не знает; папа, который привёз своего маленького ребёнка на всесоюзную научную конференцию по объектно-ориентированному программированию. Так мы отчитали доклад, послушали других, три дня прекрасно погуляли по Таллинну и довольные вернулись домой.

После моего возвращения из Москвы новые папины идеи, которые на самом деле были временно (в связи с моим обучением в Москве) слегка подзабытыми старыми, быстро всплыли на поверхность и оказались весьма злободневными. Будучи крайне свободолюбивым и справедливым человеком, выросшим в семье, очень пострадавшей в 1937 году, он не принимал никаких проявлений советского режима. Дома, в книжно-пластиночном шкафу, часто можно было найти какую-нибудь запрещённую самиздатовскую литературу, которая оказывалась у нас на короткий срок и которую мы все читали по ночам. А до трёх ночи на полную громкость вещал старый огромный рижский радиоприёмник, худо-бедно ловивший Голос Америки или Свободу. Папа зорко следил за судьбой каждого политзаключённого и радовался малейшей антисоветской выходке, проявленной в любой точке мира. Он, конечно же, не был членом Коммунистической партии, что всегда мешало его научной карьере и поездкам на зарубежные конференции, куда его постоянно приглашали западные учёные. Он всегда хотел, чтобы мы все перебрались в Америку или куда угодно подальше от СССР, но не видел реальных путей. А тут я отучилась, началась перестройка, двери приоткрылись. Казалось бы, чего тянуть? «Хорошо бы уехать в Америку», – подсказал папа. Не скрою, идея мне понравилась.

По большому счёту я была всем довольна: жила дома, общалась с самыми любимыми людьми, преподавала в Ереванском Университете, занималась научной работой – жаловаться было не на что. Но опять хотелось чего-то добиваться, чего-то нового, а, главное, раз папа был уверен, что это «хорошо бы», то вопросов нет.

В отличие от всех предыдущих ситуаций, на сей раз было не совсем понятно, что делать, как осуществлять новый план. Я начала подумывать о каких-то вариантах: стала рассылать своё резюме в разные университеты Америки, пыталась найти программы по обмену. Как всегда, делала я это всё с колоссальной энергией.

Жалко было смотреть на маму. Мама – особенный человек. Не знаю, есть ли вообще такие. Хороший физик, всесторонне образованная женщина. Самой удивительной её чертой является то, что она – человек, который никогда в жизни ничего не хотел для себя. Никогда и ничего: ни материального, ни морального. Человек, который никогда в жизни ни на кого и ни на что не обижался (а мог бы, и частенько). Причём не обижался не от недостатка самолюбия, а от душевной широты и терпимости, от кротости и чуть ли не патологической доброты. Всякий раз, когда по телевизору показывали кино, где кому-то было не очень хорошо, мама под общий хохот всех членов семейства обливалась горючими слезами. Такая она – человек, который всю свою жизнь только и делает, что служит другим – заботится, любит, ухаживает, жертвует и взамен ничего ни от кого не требует и не ждёт.

И вот, мама после почти пяти лет терпеливого ожидания, считания дней, часов, минут, наконец заполучила свою дочь. Заполучила… Не тут-то было! Не прошло и двух месяцев после долгожданного возвращения дочери, как дома стали циркулировать разговоры об отъезде в Америку. Мало разговоров, ещё какая деятельность! Мама героически молчала, но было видно, что она уже переживает возможную разлуку. И когда ей говорили, что незачем волноваться, ведь ещё ничего не происходит, даже непонятно, как это может получиться, она без тени сомнения отвечала: «Когда ЭТИ двое что-то решают, всё очень быстро получается».

Брат выбрал несколько иной подход к нашей с папой деятельности, я бы сказала, надменно-саркастический: ему было (да и сейчас остаётся) абсолютно непонятно и чуждо наше рвение на Запад. Он даже написал смешной трактат, названием которому служил выдвинутый им лозунг: «Преклонение перед иностранщиной решает всё!» Трактат был торжественно зачитан на заседании семейного совета, посвящённого вопросу моего скорейшего выпроваживания. К сожалению, этот шедевр (поправка брата!) потерялся, а вместе с ним и все издевательства надо мной, которыми я так дорожила. Остался только маленький огрызок бумаги с четырьмя первыми постулатами документа:

1. Настоящий момент – главный.

2. Выдвижение на первый план лозунга: «Подлинное счастье Советского человека в преклонении перед иностранщиной».

3. Лозунг гласности: «В период гласности и перестройки преклонение перед иностранщиной решает всё».

4. Диалектика преклонения перед иностранщиной: «Если даже сегодня – рано, завтра будет поздно».

Вообще, сарказм и постоянные взаимные подколы были нормой нашей семейной жизни. Мы обожали друг над другом издеваться самым беспощадным, уничтожающим образом, при этом все (не только автор и болельщики, но и объект издевательства) дружно хохотали. А потом все начинали обсуждать, кто же из нас самый остроумный, при этом каждый утверждал, что, по его мнению, самый остроумный именно он. Больше всего, конечно, доставалось маме, у которой язвительные гены явно уступали добрым.

Часто мы ходили в гости или к нам приходили любимые дяди, тёти, двоюродные, троюродные братья и сёстры, бабушки, дедушки, друзья и подруги родителей. Обычно они тоже присоединялись и от души поддерживали общее юмористическое настроение.

Мы сполна наслаждались всем, чем только позволяла советская действительность. Летом мы всегда отправлялись в чудесные путешествия, по возможности, куда-нибудь подальше: в Прибалтику, Украину, Москву или Ленинград. В первый же день папа покупал в киоске карту, и мы начинали с увлечением исследовать незнакомые места. Особенно мы любили бывать в Литве. Если далёкое путешествие не получалось, то ездили куда-нибудь поближе: на Северный Кавказ, в Грузию или отдыхали в Армении.

Где бы ни было, первым долгом мы, конечно же, должны были обойти все пластиночные магазины. Папа обожал музыку – дома он всегда норовил поставить одно из многочисленных, имевшихся у него изысканных исполнений какого-нибудь классического произведения. Включал он проигрыватель на солидную громкость, сам становился в центре комнаты, между двумя динамиками, и дирижировал. Его попытки насладиться музыкой сопровождались моим несусветным «мунатом», к которому он относился с уважением, и потому, если на автобусной остановке, находящейся в двух кварталах от нашего дома, звучала какая-нибудь из симфоний Бетховена, то легко можно было предположить, что меня дома нет. В своей специальности папа был признанным и известным во многих странах мира учёным, но относился к этому с полнейшим пренебрежением и говорил, что всегда мечтал быть дирижёром или, на худой конец, продавцом в пластиночном магазине. Впрочем, второй вариант казался ему весьма привлекательным, так как давал бы возможность обсуждать с покупателями, любителями музыки, разные исполнения произведений мировой классики.

Ну, а в течение года мы активно посещали кинотеатры и концертные залы, не пропуская никаких гастролей и культурных мероприятий.

В семидесятых годах мы постоянно ходили на стадион «Раздан», где изо всех сил болели за любимый «Арарат». Вообще, мы следили абсолютно за всеми спортивными соревнованиями, освещаемыми по телевизору. Мы смотрели от начала до конца летние и зимние Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы по любому виду спорта и от души хохотали над комментариями типа: «Пэрвая жёлточка в сегодняшнем матче». Брат долгие годы цитировал выдержанную в лучших традициях диалектики бессмертную фразу другого комментатора: «Но вот что ценно – Фалькао передал мяч Жуниору, а тот ему мяча не дал – и напрасно…» Я по сей день помню имена горнолыжников, горнолыжниц, пловцов, пловчих, штангистов, фигуристов, боксёров и бегунов, не говоря уже о футболистах и хоккеистах. Отношение папы к советскому режиму распространялось даже на спорт. Ему бывало обидно, когда тяжёлый труд выдающихся спортсменов приносил славу Державе.

А позже, уже в конце восьмидесятых, наша жизнь целиком и полностью была заполнена митингами и демонстрациями, выборами и перевыборами, забастовками и голодовками. Мы все бежали домой, кто с работы, кто с занятий, чтобы успеть послушать очередное заседание Верховного Совета. Мы бурно принимали участие и глубоко переживали и чувствовали один из значительнейших периодов двадцатого века: на наших глазах происходил распад Советского Союза. С гордостью скажу, что процесс этот начался с карабахского движения в начале 1988-го года – это было ни с чем не сравнимое по своей духовной силе явление, где вся нация (за редкими исключениями), состоящая из весьма разношёрстных индивидуальностей и групп, на протяжении многих месяцев функционировала как единое целое, движимое высокими свободолюбивыми и демократическими идеалами. Вся наша родня с головой окунулась в это движение. Это было очень трепетное время, и я благодарна судьбе за увиденное и пережитое в те дни.

А ещё наш быт всегда был полон играми. Мы постоянно играли, играли во что попало: карты, шахматы, нарды, эрудит, мыслитель, из слов слова, на последнюю букву, на первую букву, быки и коровы… Основным игроком был, конечно, папа. Он каждый день умолял нас во что-нибудь с ним поиграть. Если все трое не могли, то игра в бридж не получалась (в бридж играют вчетвером), тогда пробовал уговорить двоих, чтобы в преферанс, если и тех не мог набрать, то пробовал организовать либо шахматы с братом, либо нарды со мной. Так вот мы весело жили.

В смысле окружающего общества больше всех, несомненно, повезло мне. Хотя я и безгранично счастлива по этому поводу, но, скажу честно, быть настолько везучей нелегко. Нелегко потому, что если у человека есть хоть немного мозгов и он хоть немного умеет думать и понимает, кто его окружает (скажу без ложной скромности думать я всегда умела и неплохо), то этот человек сразу же обзаводится всеми на свете комплексами неполноценности.

С того момента в жизни, когда я стала задумываться о том, кто я и что я, мне однозначно было понятно, что я, как бы ни старалась, никогда не буду такой же образованной, красивой, доброй… Ну что же мне делать, если знать столько, сколько знают мои родные, просто невозможно. Ну что же мне делать, если все они всегда хотят всё для других, а я – иногда для себя, почти всегда – для них. Ну что же мне делать, если каждый второй прохожий на улице, не сводя глаз с моего брата, говорит: «Ребёнок достоин кисти Рембрандта!», а на меня даже не смотрит. Помню, как-то раз моя одноклассница, познакомившись с братом, сказала:

– Ой, как вы с сестрой похожи.

– Ты ей делаешь комплимент, – моментально отреагировал брат.

Он был прав. Думаю, это был действительно лучший комплимент в моей жизни. Я сама всегда восхищалась им, ему же никогда не приходило в голову восхититься мною, такие мы были: очень разные во всём.

Брат у меня удивительный. Я помню себя только с того момента, как в доме появился этот маленький человечек с зелёнкой вокруг рта (тогда этим знаменитым советским дезинфектором мазали в роддоме всех). С тех пор жизнь моя стала куда веселее и насыщеннее. К сожалению, большую её половину я провела вдали от брата. А могла бы столькому научиться!

В детстве он почти постоянно болел, соответственно, в школе появлялся изредка. Видимо, во многом, благодаря этому, он стал всесторонне образованным и творческим человеком. Каждый раз, когда он после очередной долгой болезни денёк или два (больше редко получалось) ходил в школу, папа сразу замечал: «Арка пошёл в школу – совсем отупел».

Редкие появления брата в классе никогда не оставались незамеченными со стороны педагогического состава. Как-то он написал сочинение по пьесе Островского «Гроза» в форме журналистского интервью с Катериной, которая утопилась. Такая нетипичная художественная форма изложения мыслей вызвала бурное недоумение у его учительницы, которая спешно решила поделиться с мамой своим беспокойством.

– Вы представляете, он берёт интервью у Катерины? – говорила озабоченная умственным состоянием моего брата учительница русского языка и литературы.

– Ну и что? – мама не понимала, в чём же проблема, а учительница, видимо, про себя думала: «Какой сын, такая же мать – оба не в своём уме. Ничего удивительного!»

– Как??? Катерина же утопилась!!! Как можно брать интервью у мёртвого человека???

– А!!! Ну, это такой литературный приём, – мама робко и тщетно пыталась оправдать сына, одновременно в глубине души радуясь, что ничего ужасного не произошло.

В отличие от моего брата, я почти никогда не болела (из-за чего всегда испытывала чувство глубочайшей перед ним вины). Изредка, когда я плохо себя чувствовала, моя температура могла подняться до тридцати семи, и тогда папа шутил, что Анока бредит. Я никогда не пропускала школу, никогда не писала сочинений в форме интервью не только с мёртвыми, но даже с живыми людьми, словом, не делала ничего нестандартного. Всегда выполняла домашние задания с безукоризненной аккуратностью, планируя вперёд, чтобы всё успеть. Даже долгожданный и любимый летний отдых омрачала себе тем, что читала книги, которые надо было прочитать в течение следующего учебного года.

Помнится, как-то в Риге я одолевала «Поднятую целину». Я разделила количество страниц в книге на количество дней, которые мы собирались провести в Прибалтике, и каждый день, во что бы то ни стало, прочитывала намеченную дозу. Делала я это без малейшего интереса и, поскольку от души хотела организовать себе хоть пару свободных деньков, каждый день читала на пару страниц больше. И вот, когда счастливый миг настал, я закрыла эту книгу раз и навсегда, настроение у меня улучшилось, и я решила поиздеваться над братом (что же ещё делать в хорошем настроении?), которому тогда было девять лет.

– В книге столько-то страниц (их было ОЧЕНЬ много), я в день должна прочитывать столько-то страниц, скажи, пожалуйста, когда я, наконец, избавлюсь от этой муки? – задала я ему задачу.

Брат, который был в математике силён, бросился считать: делить довольно большие числа. Быстро нашёл правильный ответ, но я сказала: «Нет, не так». Считал и так, и сяк: делил, умножал, прибавлял, вычитал. Ни один ответ меня не удовлетворял. Мама и папа присутствовали при этом с весьма удивлёнными выражениями лиц, понятия не имея, где же подвох, что же мой брат делает неверно. Мучила я его долго – мой математический авторитет не оставлял сомнения: ошибаются все, только не я. Брат чуть не плакал. Наконец, не в силах получить одобренный мною ответ, он сдался. Я назвала реальное количество дней, которое, разумеется, было значительно меньше математического.

– Как? – завопил брат, – но ведь…– и опять повторил всю цепочку.

– Я перевыполняла план, – невозмутимо выдала я свой ответ.

Брат от возмущения онемел, но мне было весело, да и остальным участникам тоже.

Училась я всегда до отвращения хорошо. После золотой медали в школе последовали годы сплошных пятёрок в университете. Перед очередным экзаменом я начинала заранее распространять панические настроения и доводить родню сообщениями о неминуемом провале. На папу и брата эти сообщения обычно не действовали, правда, по разным причинам: папа ни секунды не сомневался в успехе, а брату было глубоко наплевать на мои (как, впрочем, и на свои) оценки. Зато мама очень даже поддавалась, и мой ритуальный, выдержанный в лучших ленинско-чернышевских традициях, каждые полчаса повторявшийся вопрос: «Мам, что делать?» с обязательным ожиданием ответа (причём всегда нового, повторы не принимались) постепенно доводил её до ужаса перед предстоящим. В результате в день экзамена я, как ни в чём не бывало, бодро отправлялась в школу или университет – получать свою пятёрку, а мама в полуобморочном состоянии оставалась дома – трепетать и с замиранием сердца бросаться к телефону. Такой я была скучной занудой – отличницей и любимицей учителей. Увы, с тех пор мало что изменилось.

Брат мой формальное обучение не переваривал органически, школу терпеть не мог, да и в институте учился с мягко говоря наплевательским равнодушием к любым видам успеха. Зато весьма преуспел на революционном поприще, а потом неожиданно для всех нас бросил свою специальность – искусствоведение – и с головой влез в педагогику, куда его, судя по всему, потянуло в результате десятилетнего глубокого и принципиального неприятия существующей школьной системы в целом. Именно поэтому он стал одним из основателей первой в Армении вальдорфской школы… Он обожает щедро раздавать и отдавать себя всем (конечно же, кроме меня; нет чтобы хоть раз откликнулся на какую-нибудь мою самую пустячную просьбу с такой же готовностью, с какой возится с первым встречным!). Это его качество, в сочетании с педагогической деятельностью, позволило ему воспитать и осчастливить немало учеников и студентов.

В медицинской анкете моего брата значилось: сел – в шесть месяцев, заговорил – в восемь месяцев, встал – в десять месяцев. Довольно-таки необычная очерёдность! Помню, как-то жарким летом, когда ему едва исполнился год, в гости к нам пришёл человек по имени Валентин. Никто не догадался представить Валентина моему брату, все были заняты малознакомым гостем. Брату такое отношение не понравилось, и он решил привлечь к себе внимание, обратившись напрямую к гостю. «Дядя Вентилятор», – чётко произнёс годовалый брат, но докончить фразу ему не удалось, так как все от удивления и восторга стали хохотать. Видимо, с тех самых пор он почувствовал себя литератором. В раннем детстве он по любому поводу оглушал нас одами и дифирамбами, в восемь лет написал свои «Любовные элегии», в двенадцать лет – мрачную апокалиптическую поэму, в которой любовь к однокласснице как бы ненавязчиво переплеталась с адскими сценами и описанием грядущего конца света. В молодости он не мыслил себе иной судьбы кроме литературной. В Москве он состоял в группе поэтов, скромно именовавшейся «Кипарисовый ларец», и даже участвовал в сборнике стихов «Семнадцатое эхо». Должна отметить, что эта сторона интересов моего брата тоже далась мне нелёгкой ценой.

Забегая вперёд скажу, что летом 1996-го года мы с ним решили встретиться в Лондоне (я приехала туда в отпуск из Америки, а он – из Еревана). Мы должны были провести несколько дней в Англии, а потом собирались поехать в Эдинбург. Отпуска у меня в году было мало (две недели), и я с вожделением представляла себе, как буду наслаждаться, прогуливаясь с моим ненаглядным по интересным местам. Но увы… не тут-то было. Брату моему приспичило отправиться на поиски поселения под названием Эрсилдун, о коем практически никто в Шотландии не слышал, и только одна святая, покрытая пылью веков старушка из архива эдинбургской библиотеки, смогла смутно что-то припомнить. И вот, пришлось по всей Шотландии (вернее, её самой неинтересной части, где никогда ещё не ступала нога туриста) искать какую-то стену, оставшуюся от замка, вернее кусок стены размером четыре на три метра, и дуб, под которым, естественно, мне неизвестный, и столь же естественно – боготворимый моим братом, некто Томас Лермонт, прозванный Рифмоплётом, в далёкие времена писал стихи. Дуба мы не нашли, но зато нашли камень, на котором было написано, что именно здесь стоял когда-то означенный дуб. После этого у меня всё же появилась надежда отправиться в Эдинбург, но тут оказалось, что мы должны подняться на какие-то три холма (Эйлдонские – Eildon Hills), которые вдохновляли вышеозначенного Рифмоплёта на стихотворческие подвиги. Я героически терпела, постоянно подсчитывая, сколько мне осталось секунд отпуска. Но когда мы сделали ещё один марш-бросок (теперь уже в Уэльсе), чтобы с одной горы, покрытой вереском (это, оказывается, очень важно!) посмотреть, как на другой горе на берегу настоящего Ирландского моря пасутся настоящие ирландские овцы (не менее важно!), я начала планировать свой следующий отпуск в следующем году. Чего только не сделаешь ради любимого брата?!

Так вот, с раннего детства было очевидно, что дома растёт литератор-гуманитарий, причём было столь же очевидно, что в том же доме имеется (разумеется, в моём лице) полнейший антипод этих высоких дарований. Но я подавала надежды в точных науках. Сама не помню (так как мне было тогда три с половиной года), но из достоверных многочисленных источников до меня дошли рассказы об одном из визитов моего дяди к нам домой.

– В лодке шесть человек. Сколько у них ушей? – задал он мне задачку.

– Двенадцать, – моментально ответила я.

– Молодец! Как ты посчитала? – поинтересовался он.

– Шесть ушей с одной стороны, шесть – с другой, 6+6=12, – объяснила я.

С сожалением отмечу, что с годами я начисто утратила оригинальность мышления и, наверняка, сейчас решала бы то же самое куда примитивнее (6x2), не рассаживая в лодке шесть человек в затылок один за другим.

Возвращаясь к нашим домашним будням, добавлю, что брат мой всегда любил куда-то уходить, а я любила сидеть дома.

– Как это вы такие разные? – как-то спросила у меня подруга.

– Я прихожу домой – там брат, а он приходит – там я, разницу чувствуешь, понимаешь, почему меня тянет домой, а его – нет? – недолго думая, ответила я.

Так вот, комплексами я обзавелась, но страдала от этого немного, потому что коэффициент моей везучести во много раз превосходил коэффициент моей закомплексованности.

Я от души наслаждалась своим домашним обществом и образом жизни. И потому было совершенно непонятно, чего ради надо всё время что-либо предпринимать для выезда куда-нибудь. Но размышлять уже было поздно, так как курс на Америку был взят самый серьёзный.

Спустя некоторое время после моего возвращения в Ереван мне нужно было по делам в Москву. Как раз в это время из Еревана через Москву в Америку уезжал наш один знакомый, американский армянин, весьма блистательный и тогда ещё молодой человек – Метью. Мы с ним встретились в центре Москвы. Тогда у Пушкинской площади открылся первый в Союзе McDonald’s, который народом воспринимался как символ демократии, свободы и, безусловно, самой здоровой и полезной пищи. Мы простояли в очереди часа полтора, накупили Big Mac, File o Fish, French Fries и взяли по гигантскому клубничному шейку. Потом сидели на бульваре, поглощали купленное, почему-то ни на грамм не толстели и говорили о разных вещах.

Так как основной чертой моего собеседника было абсолютное ко мне равнодушие, я посчитала не слишком неэтичным сообщить ему, что мне в принципе хотелось бы наведаться в Америку. Я рассказала ему обо всех уже предпринятых шагах и поинтересовалась, не может ли он подсказать мне другие пути и программы. На это он заявил, что сам никаких путей и программ не знает, что очень осуждает, когда люди уезжают из Армении, что сам мечтает жить в Армении, что в Америке со мной возиться не может и не хочет, но раз уж мне так приспичило туда поехать, он просто может дать мне приглашение. Я, конечно, обрадовалась, но подумала, что ведь завтра он уезжает, а потом, наверно, забудет. Идея казалась мне нереальной. Но последующие события показали, что я недооценила своего знакомого.

Было около трёх часов дня. Как только мы дожевали нашу «диетическую» еду, он встал и решительно зашагал в неизвестном мне направлении, потом велел ждать, сам зашёл в какое-то здание (которое оказалось американским посольством в Москве), вышел, протянул мне бумажку и как-то до неприличия весело сказал: «Но тебя всё равно не пустят!» Впечатление было такое, что он там договорился и ему гарантировали, что он может жить спокойно – въезд в Америку мне не грозит.

На следующий день он улетел в Бостон, а я вскоре вернулась в Ереван. Папиному восторгу не было предела, маминой грусти тоже, а о комментариях брата я лучше промолчу.

Мы с папой рьяно взялись за дело: стали оформлять заграничный паспорт, разрешение на выезд и другие документы. Всё это было сопряжено с бесконечными очередями, ожиданиями, неприятными и неопределёнными походами в ОВИР, но мы всё с лёгкостью терпели, ведь чего не сделаешь ради «иностранщины»?!

Наконец все формальности, через которые я могла пройти в Ереване, оказались позади, и дело стало за интервью для получения въездной визы в Америку. Мы с папой разузнали, что в Москве в посольстве гигантские очереди, надо в день несколько раз ходить на перекличку, и, вдобавок, как и предсказывал Метью, там многим отказывают. А в ленинградском консульстве очереди маленькие, почти всем дают визы, и за один день можно всё успеть.

Дело было в самом начале сентября, и мы с папой бодро отправились в Ленинград. Прилетели в субботу, остановились у наших старых друзей, в воскресенье погуляли, в понедельник собирались разобраться с визой, а во вторник должны были улететь домой.

В понедельник в шесть утра мы заняли очередь в консульстве, у меня был невысокий #10, так что всё шло как по маслу: как планировали и в приподнятом настроении. Часам к десяти я вошла, а папа остался ждать на улице. Интервьюировал меня человек, никоим образом не соответствовавший моим представлениям о радушных, приветливых, доброжелательных, несущих миру свободу и демократию, американцах – эдакий огромный лакированный гардероб без единой улыбки, без какого-либо намёка на доброжелательность.