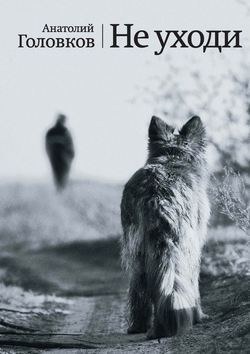

Читать книгу Не уходи - Анатолий Головков - Страница 3

Архипелаг Крым

ОглавлениеКрым, наверное, самый лакомый кусок русской литературы… Здесь начинался гений Пушкина, тут он завидовал волнам, тут молодой артиллерист граф офицер Лев Толстой увидел в час Крымской войны в небе над Севастополем в клубах пушечного дыма контур будущей эпопеи «Войны и мира», здесь романтик Александр Грин расселил вдоль крымского побережья свои выдуманные города Лисс и Зурбаган, аналог Средиземья Толкиена… Короче, писать про Крым большой риск, и Анатолий Головков рискнул и решился на это!

Его книга – новая большая удача русской прозы… Как ночная летучая мышь среди звезд, как медлительный шмель над цветами, как исполинский бражник над крышами, автор облетел полуостров, набитый людьми как старый автобус и услышал, подслушал, упился допьяна народной речью и записал эту речь кратко сжато, как цепь почти анекдотов, историй, случаев, происшествий.

Именно Речь, услышанная таким умным слухом стала главным украшением рассказов. Золотая цепь жизни. Она, как волшебная цепь Лукоморья, обвила морскую царевну русалку. И фыркая, рыжим котом расхаживает по той цепи наш писатель.

Бог мой, каждый рассказ предельно сжат, сад превращен в горсть зерен граната, облако – в орех, море – в песчинку, прилипшую к ноге. Но стоит только поднести к глазам эту горькую каплю крови, этот брильянт граната, как перед тобой словно под увеличительным стеклом раскроется пестрая, шумная, говорливая, бестолковая судьба десятков людей нового времени…

Тетя Фира, которая смачно торгуется на базаре с бабой по кличке Морпеха за щуку, старик башмачник Григорян, мичман Карпенко, хипстер-девица Ника, обритая наголо, таксист Карл Штраус, баба по кличке Аська Вертолет, зубной техник Крысько… На первый взгляд, карикатуры, рожи да жопы, забавные персонажи, простаки, люди из толпы.

Между тем, их судьбы как ожоги!

Тетя Фира, она же Эсфирь Гольденберг, купив с руганью рыбу, вернется на больных ногах в пустой дом, и в пятницу к шабату приготовит фаршированную щуку. Зачем ей целая щука? А затем, чтобы зажечь свечи, поставить страшное угощение на пустой стол, накрытый для шестерых фотографий, все любимые давно там, за роковой чертой бытия…

Банщик стал колдуном и лечит несчастных баб от сглаза и любви…

Таксист Карл родился в Дахау, получил, как жертва Холокоста, отступные от Европы, только-только зажил на законные евро, как нечаянно сбил на дороге девчонку, струсил, сбежал с места аварии, и хотя девчонка осталась жива, но стала инвалидом, и кончилось короткое еврейское счастье, пошел бойкот таксистов, ненависть, вот и приходится возить проститутку, хорошую бабу, кстати, которая от нужды занялась роковым ремеслом, и вот стоит наш Штраус-таксист на дождичке, уступив машину клиентуре, мокнет, курит и горько спрашивает сам себя: за что мне?

Чем старше народ, тем больше в нем печали, пишет рассказчик…

А кульминацией этой горькой кутерьмы человеческих судеб стала планида юной Люсинды, которая смогла, к ужасу матери и соседей, полюбить молодого безногого инвалида, которого бросила жена после страшной травмы в порту, и вот Люсинда утоляет мужскую плоть, сидя подарком судьбы верхом на калеке в постели и плачет, плачет (вместе с ним) и слезы ее, как крупные бриллианты катятся по плечам густой крымской ночи, под треск цикад.

Анатолий Головков по призванию поэт, бард, романтик, и тут, в книге прозы он тоже остается поэтом, потому что его рассказы – это по сути сжатые до плотности свинца лирические стихотворения, анекдоты-баллады, повести размером с реплику, песни в стиле фолк, чуть сквозь зубы, с банкой пива в тени, на земле.

Он видит сутолоку Крыма глазами поэта: солнце сквозь парусину, как абажур… Детские мордочки как подсолнухи, что поворачиваются в его сторону.

Такими бликами солнца и лунными пятнами усыпана вся даль повествования.

Он плачет, целует, кусает, материт, жалеет и жалит.

По степени краткости и сжатости смысла его проза в русле прозы Довлатова и отчасти Бабеля, только она наполнена новыми травмами века: эхом от войны в Косово и в Афганистане, а теперь вот и боями Донбасса.

Эту горячую страстную плоть картин, историй, диалогов и баек то и дело пронзает лирическая исповедь автора, страсти стихают, слышны мысли, которые звучат как тихий перебор гитары, эта речь про себя, речь отступлений полна моральных открытий, например, вот таких: целебная речь – мазь от ожогов жизни. Или: там живет лошадь, которая успела к тебе привязаться, как же без нее?

Полуостров Крым стал лошадью поэта, ношей, скалой, морем,

к которому привязана морским узлом, как шаланда к причалу, душа поэта.

И вот пока не забыл…

Сочувствие к людям – редкий гость в нашей литературе!

Глотками сочувствия полна книга, которую ты взял в руки, читатель. Эта не просто бумага, а полная чаша.

Настрадавшись с героями, автор запирает на ключ свой крымский дом и возвращается в Москву, туда, где когда-то родился. Туда, где жива его память в доме на Пятницкой, которого нет. Выйдя из вагона и попав в столичную толчею 15-миллионного русского Мегаполиса, поэт в белой куртке чувствует себя одиноким чужаком среди людей сплошь в черном. Он не знает, туда ли вернулся и где его дом – в Москве или всё же в Крыму, который стал новым Архипелагом России?

Эх, выпить бы, поговорить по душам хотя бы с тем мужиком-бедолагой, которой кинулся на его сочувствующий взгляд, как моряк на маяк, да вот незадача, полицейский притормозил прыть мужичка с рюкзаком (таким же как у поэта). И требует показать паспорт, стоп машина… И поэт спрашивает сам себя – сцепившись взглядом с тем мужиком из метро: так всё мое неловкое прошлое смотрит на меня из той темноты.

Книга Анатолий Головкова большая удача.

Она – думаю – будет интересна читателям России, Крыма, Украины, читателям Европы и Америки.

АНАТОЛИЙ КОРОЛЁВ, писатель, член Пен-клуба, лауреат итальянской премии Пенне, премии академии русских критиков АРСС, премии Москвы и др.

Если ты бросаешь меня, а я не бросаю тебя, это все равно прощанье.

Не разжимай пальцев. Не отпускай руки, лапы кота, собаки. Не опускай смычок.

Прикрой портьеры, створки окна.

Если ты остаешься, а я ухожу, это не всегда удача для нас обоих. Не обязательно благо, лишь перекресток. И стоит ли – во имя необозримых, неведомых перемен?

Может быть, не переворачивать валун, и тут ему самое место?

Не оставлять дом, что был дорог, – ибо некому будет заплакать по тебе. Не выдирать из нотного черновика страницу для гальюна.

Стоит ли бросать в топку рукопись, если тебе или кому-то кажется неудачей. Разве, когда писал, не слышал голос? Или лгал, что слышал? Тогда заслужил, жги.

Может быть, не нужно сходить по трапу, если не твой берег, хвататься за карабин, отворять любую дверь.

Или наводить порядок на чердаке.

Но что если вон тот хлам завещан именно тебе.

Поздно потом свистеть в оба пальца на поле разора, никто не придет.