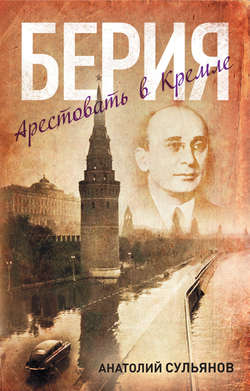

Читать книгу Берия. Арестовать в Кремле - Анатолий Сульянов - Страница 6

5

Оглавление«Вам, писателям, сейчас легко: что задумал, то и исполнил. О чем ни скажешь – никто не придерется, в дверь не постучат. Совсем другое дело у нас – аппаратных работников: мнения своего не выскажи (кому оно нужно?), о сомнениях лучше умолчать, отвечать тогда, когда спросят. Почему я вдруг об аппаратной работе заговорил? Хозяин с конца тридцать первого года стал секретарем крайкома, а я из охраны был переведен в секретариат вторым помощником. Случалось, и в охране бывал, если в Москву или в какой другой большой город Берия выезжал. Тогда на мне вся секретная почта, а ее все больше и больше становилось.

Как-то вызывает к себе секретарь крайкома. Я папку в руки и бегом. Вхожу.

– Садись, Арчил, – говорит. – Как жизнь молодая?

– Нормально. Вот новые документы, – кладу папку на стол. Он папку отодвинул и так пристально на меня смотрит.

– Что же ты, Арчил, ко мне никогда ни с какими просьбами не обращаешься? И живешь ты в коммуналке. А?

– Спасибо, – отвечаю, – просьб у меня никаких нет.

– Ты, Арчил, учебу бросил. Нехорошо. Давай-ка на вечернее отделение снова в университет. Стране нужны грамотные люди, образованные. Ты должен и разбираться в науке, и доклад просмотреть и отредактировать. Я специально приказал все документы тебе показывать. Учись! С ректором я договорился. Завтра на занятия. Понял?

– Так точно, товарищ начальник!

– Не зови меня так.

– Слушаюсь, товарищ секретарь крайкома!

Вышел, иду к себе, не верю ушам своим – учиться снова! Какой внимательный и заботливый Лаврентий Павлович! «Стране нужны грамотные люди, образованные». Буду учиться! Поверьте, я не шел в университет, а летел! Зашел к ректору, а он, как друга, встречает: «Садись, дорогой, мне звонил товарищ Берия. Учитесь! Пока молоды, набирайтесь знаний. Вон какие стройки в стране развернуты!» Руку пожал, сам повел в аудиторию, сам представил меня студентам.

Я любил учиться. Меня с третьего курса взяли в охрану, после первенства города по стрельбе – я второе место занял… Как я соскучился по книгам! Первые вечера сидел на лекциях не шелохнувшись – слушал каждое слово. И писал, и писал все, что слышал… Почти все курсовые экзамены сдавал с первого захода. Спасибо Лаврентию Павловичу – в командировки он меня брал редко, вечерами я был свободен, днем же работал с документами, учился писать справки и докладные записки. Лаврентий Павлович работал много, бывало, что и ночами сидел в крайкоме. Помню, как в начале декабря телеграмма срочная и секретная. Первый помощник заболел, и все бумаги ко мне. Лаврентий Павлович был в Сухуми. Читаю телеграмму, и аж мороз по коже. «В связи со злодейским убийством Кирова Президиум ЦИК вынес постановление от 1.12.1934 г.

1. Следственным органам – вести дела обвиняемых в подготовке или совершении террористических актов ускоренным порядком.

2. Судебным органам – не задерживать исполнения приговоров о высшей мере наказания из-за ходатайств преступников данной категории о помиловании, т. к. Президиум ЦИК СССР не считает возможным принимать подобные ходатайства к рассмотрению.

3. Органам Наркомвнудел – приводить в исполнение приговор о высшей мере наказания в отношении преступников названных выше категорий немедленно по вынесению приговоров.

Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе».

Звоню товарищу Берия в Сухуми, о телеграмме докладываю, а у самого руки дрожат. Еще бы: «расстреливать немедленно». Лаврентий Павлович и тот в голосе изменился, когда я об этом ему сказал. «Положи, – говорит, – телеграмму в сейф и обзвони всех членов бюро – послезавтра заседание бюро».

Потом это постановление стали называть «Закон от 1 декабря 1934 года».

И началось! Списки в крайком из НКВД чуть ли не каждый день: то просто троцкистские организации, то троцкистско-зиновьевские группы, то националистически настроенные элементы. В одном – гляжу: фамилия ректора! Неужели, думаю, и он врагам народа продался, а ведь на вид очень интеллигентный человек… Дела… Учеба моя покатилась вниз – допоздна приходилось сидеть в крайкоме: то готовить резолюции, то просматривать документы, то почту срочно разбирать. Кое-как экзамены сдал и – диплом в кармане. Доложил секретарю крайкома, он руку пожал: «Теперь, – говорит, – ты образованный, теперь в оба гляди».

В сентябре 1936 года выехали мы встречать генсека в Сочи. Смотрю по сторонам, как положено, глазами скосил на товарища Сталина – изменился он, усы рыжие, лицо серое, словно пергаментной бумагой обтянуто, взгляд тяжелый, шаги редкие, говорит глухо. «Что же, – думаю, – это делается, такого человека не берегут. Смотреть на него жалко». В машину долго усаживался, выговаривал кому-то за то, что порожек у автомобиля высокий. За ним Жданов – его я впервые видел – плотный, широкоплечий, видно, у них разговор был до посадки в автомобиль, и Жданов дважды, с небольшими интервалами, сказал: «Вы правы, товарищ Сталин». Мы, как полагается, ехали сзади, с московской охраной обмолвились ничего не значащими фразами – не принято у нас говорить друг с другом. Так, кое о чем, о погоде, например, о последнем шторме на море.

Все дни отдыха генсека я находился в охране, сопровождая его и в прогулках по обширному парку – я шел в стороне, прячась за деревья и кустарник (он, говорили мне, не любит, когда охрана на глазах вертится), и в редких поездках в горы. Были дни, когда Сталин, Жданов и Берия подолгу сидели в креслах и о чем-то беседовали. У них дела государственные ответственные – им есть о чем говорить. По себе в те годы знаю, как трудно было руководящим товарищам, – работники крайкома редко уходили домой вечерами, больше после полуночи. Такая большая страна, столько людей, и о каждом товарищ Сталин беспокоился, каждого защищал от всяких негодяев: двурушников, троцкистов, зиновьевцев. Поди предусмотри все это, предугадай, где и что строить, какой завод или фабрику. Было им о чем говорить, было…

Особенно я любил ночное дежурство: стоишь под платаном или кипарисом, а вокруг тишина благоговейная. Небо усыпано звездами, а те вдруг сорвутся и начинается сентябрьский звездопад. Смотрю и не налюбуюсь на красоту природы! А когда луна поднимется, то весь парк в лунном свете, словно в серебре все вокруг: и деревья, и дорожки, и кустарник, и дом, в котором часто окна светились всю ночь. Посмотришь на море, а оно спокойное, тихое, только лунная дорожка по воде скользит, да вдалеке, поблескивая огоньками, корабль едва движется. Не писатель я – не могу точно нарисовать картину ночной красоты, но душа моя вся полна была от нее, красоты той неповторимой. Идешь ночью среди деревьев, смотришь на дом, а в окнах – свет, значит, работает генсек, трудится ради народа, себя не жалеет.

Другие из охраны не любили ночные дежурства, а я охотно шел, как на первомайскую демонстрацию. Смотришь на дом и думаешь: «Кого тебе охранять доверили? Каких людей! Можно сказать – великих после Маркса, Энгельса и Ленина! Они ведут нас от победы к победе по ленинскому пути. Гордись, Арчил, радуйся своему счастью…»

Как-то вечером – только заступил дежурить – зовет меня товарищ Берия. Документ передает в папке, чтобы я отнес на узел связи. Подхожу, а там – ни огонька. Стучу. Открывает дверь женщина, вошли в комнату, свет включили, сказал, что телеграмму срочно надо передать. Телеграфистка включила аппаратуру, села и говорит мне, чтобы я читал. Читаю вслух, а она на клавиши нажимает: «Молотову, Кагановичу и другим членам Политбюро. Считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначение товарища Ежова на пост наркомвнудел. Ягода явным образом оказался не на высоте своей задачи разоблачения троцкистско-зиновьевского блока. ОГПУ опоздало в этом деле на четыре года. Сталин, Жданов. 25 сентября 1936 года».

Дочитал я телеграмму, расписался в книге, вышел на улицу. Вот, думаю, обстановка – ОГПУ опоздало. Что же это делается? В таком деле нельзя опаздывать – вон сколько развелось контрреволюционеров, троцкистов, националистов! А ОГПУ опоздало! Как же, думаю, товарищ Ягода проморгал? Разве допустимо это? У нас, в Грузии, с этими прохвостами быстро разобрались, кого надо – на Колыму, а руководителей, как положено, к высшей мере. Мировая контрреволюция должна знать – ни один агент капитализма, какой бы он пост ни занимал, как бы ни маскировался, не останется незамеченным и нераскрытым. Мы, чекисты, обезвредим всех до одного!

И вскоре мы почувствовали «ежовые рукавицы»! Мой друг по университету Гиви работал в НКВД. Как-то встретились, поговорили; узнал от него, что новый нарком НКВД требует взять под контроль весь госаппарат, проверить связи секретарей ЦК, Совнаркомов республик, обкомов, райкомов, облисполкомов, до конца изобличить укрывшихся врагов народа. В то время термин «враг народа» только появился. Начались аресты секретарей ЦК закавказских республик, наркомов, секретарей обкомов и райкомов, председателей областных и районных исполкомов, интеллигенции. Тюрьмы были забиты до отказа, часть арестованных отправляли на север и на Колыму. Расстреливали осужденных ночью в лесу, там же и закапывали. Я спросил у Гиви: «Все ли враги народа признаются в преступлениях?» «Да что ты! – ответил Гиви. – Нужно основательно поработать с подследственным…» Друг замолчал, долго и отрешенно смотрел в одну точку. «Помоги уйти из НКВД, – неожиданно попросил Гиви и взял меня за руку. – Помоги. Ты же рядом с товарищем Берия. Что ему стоит позвонить…» «А кем ты хочешь работать?» – «Учителем. Уеду в горы, в село и там буду учить детей. Не могу… Не могу видеть кровь, слезы, слышать крики людей. Не могу… Мне уже сказал мой начальник: «Если у тебя протоколы допросов будут заканчиваться словами «подследственный не признал себя виновным», то скоро ты окажешься в одной камере с врагами народа». Что мне делать? Помоги…»

Я пошел к секретарю крайкома товарищу Берия, рассказал о просьбе друга. Лаврентий Павлович снял пенсне, протер его, надел снова и так посмотрел на меня, что у меня колени едва не подогнулись – в его колючих глазах увидел такое, что не видел раньше – жестокость. «Твоему другу доверили ответственное дело – бороться с врагами народа. А он струсил! Трусов в бою расстреливают, понял? Сейчас идет настоящий бой – бой с врагами народа. Ты знаешь, что сказал товарищ Сталин об усилении классовой борьбы? Он сказал, что по мере нашего продвижения вперед классовый враг усиливает сопротивление. Так и передай своему другу. Вы же комсомольцы! Впредь с подобными просьбами ко мне не обращайся. У тебя достаточно власти, чтобы их решать самому. Но предупреждаю – не вздумай защищать кого-либо из тех, кто арестован. НКВД зря не арестовывает! Запомни это».

Я едва дошел до своего кабинета, схватил графин и, захлебываясь, начал пить…

Что я мог сказать Гиви? Конечно, что-то я ему говорил о долге, ответственности, но не мог смотреть другу в глаза…

Через месяц мне позвонил Гиви и попросил о встрече. Голос его был едва слышен. Мы встретились поздно вечером в темной аллее парка, под большим платаном. Гиви вынул из кармана четвертушку бумаги и протянул мне: «Читай». «Что это? – спросил я. – Ничего не вижу». Гиви взял сложенную вдвое четвертушку и сказал: «Ордер на арест ректора университета». «Неужели! – вырвалось у меня. – Неужели и он… Не может быть! Это честный и порядочный человек. Его работы по истории известны всему миру». «Что будем делать?» – глухо спросил Гиви.

Я молчал. Что мог я ему сказать? К кому пойти? Мне хотелось закричать от бессилия. Ректор помог мне закончить учебу, при встрече передавал приветы Лаврентию Павловичу, его любили студенты. Идти к Берия и попросить? Но он же предупредил, чтобы я никогда и ни за кого не просил. Что делать? Идти? Он же выгонит меня, как выгнал первого помощника, когда была арестована его жена…

И я… я струсил. Испугался колючего, едкого взгляда товарища Берия. Пообещав Гиви сходить к секретарю, я тем не менее к нему не пошел…

Через день мне позвонила мать Гиви – ночью Гиви застрелился…

Как я возненавидел себя в те минуты!.. Я смалодушничал, струсил, бросил в беде друга, не помог ему, оставил его одного в такие тяжкие часы… Я ожесточился… Теперь я бегло прочитывал списки коммунистов, на которых НКВД требовало санкций на арест, не искал, как раньше, в них знакомых – я стал слепым исполнителем всех инструкций, директив, указаний, во мне росло безразличие и равнодушие. Несколько дней я ходил на ставшую мне ненавистной работу оглушенным, спотыкаясь на ровном месте, заходя в чужие дворы. Постепенно стал осознавать себя частью огромной машины, перемалывающей людские судьбы…

И я запил. Сначала по вечерам, чтобы снять усталость, потом и по ночам стал прикладываться к коньячной бутылке…

Узнал ли об этом Лаврентий Павлович? Наверное. Он как-то на ходу бросил: «Ты плохо выглядишь. Не увлекайся коньяком». Так, так, за мной, значит, следили… Нино, с которой я дружил, преподавала в школе литературу и рассказывала мне о несчастных детях, оставшихся без родителей – «врагов народа» – на попечении бабушек, их немых вопросах об отцах и матерях. «Скажи мне, что происходит вокруг? Почему газеты пестрят заголовками о массовых митингах, требующих суровой кары недавним секретарям ЦК, наркомам, ученым? Неужели так много врагов народа? Еще вчера они были партийными работниками, инженерами, писателями, а сегодня – двурушники, националисты, агенты иностранных держав. Отвечай – ты же там, наверху». А что я мог сказать? Я говорил о возрастании классовой борьбы, сам не веря в нее, ссылался на сообщения газет. Нино чувствовала мою неискренность и молчала.

А вскоре меня пригласили в особый сектор и предупредили о том, что отец Нино – профессор института – находится в связи с арестованными врагами народа, и они дали показания о его преступной деятельности. Мне хотелось закричать, что это не так! Отец Нино – кристально честный человек! Он любит Грузию, свой народ… Но я промолчал. Мне сказали, чтобы с Нино я не встречался. «Я люблю ее – мы скоро поженимся», – сказал я заведующему сектором. «Вопрос решен с товарищем Берия – никаких женитьб. Подумай – ты, помощник секретаря, а женишься на дочери врага народа! О чем речь, дорогой… Иди и впредь не вздумай с ней встречаться!..»

Что мне делать? Слезы обиды хлынули ручьем… Нино, дорогая, прости меня…

И снова я смалодушничал – я отрекся от своей любви…»