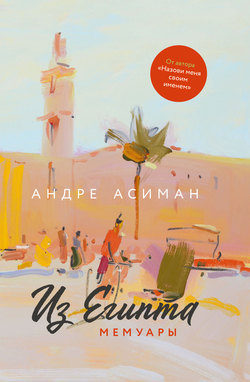

Читать книгу Из Египта. Мемуары - Андре Асиман - Страница 2

На сайте Литреса книга снята с продажи.

I. Солдат, торговец, шпион и плут

Оглавление– Siamo o non siamo? Те ли мы, кем себя считаем? – с гордостью произнес мой двоюродный дедушка Вили, когда мы с ним уселись наконец тем летним вечером в саду, смотревшем на пространное его поместье в Суррее. – Полюбуйся, – он указал на раскинувшийся перед нами зеленый простор. – Ну разве не чудесно? – спросил он так, словно лично сотворил саму идею вечерней прогулки по английской сельской местности. – Перед закатом, сразу после вечернего чая, всегда приходит чувство полноты, едва ли не блаженства. Ведь я получил все, чего хотел. Не так уж и плохо на девятом-то десятке. – Лицо его светилось высокомерным самодовольством.

Я пытался заговорить с ним об Александрии, о минувших временах и утраченных мирах, о конце – когда настал конец, – о мосье* Коста, Монтефельтро и Альдо Коне, о Лотте, тетушке Флоре и жизнях, что теперь были так далеки. Он меня оборвал и отмахнулся пренебрежительно, точно отгоняя дурной запах.

– Всё это чушь собачья. Я живу настоящим, – сказал дедушка Вили, раздосадованный моей ностальгией. – Siamo o non siamo? – повторил он, встал, чтобы размять мышцы, и указал мне на первую вечернюю сову.

Никогда нельзя было в точности сказать, что значит эта фраза и кем именно мы должны быть. Но для всей семьи, в том числе и для тех, кто уже не знает ни слова по-итальянски, в этом обрубленном вопросе по сей день заключается вся суть того заносчивого, отчаянно-смелого, самоуверенного хвастуна-солдата, который во время Великой войны выполз из итальянского окопа и, укрывшись за рядами деревьев, цепко сжимая в руках винтовку, выкосил бы всю Австро-Венгерскую империю, если бы у него не кончились патроны. Фраза эта выражала лихой апломб сержанта-инструктора среди молокососов, которых нужно каждый день гонять в хвост и в гриву. «Мужчины мы или не мужчины?» «Есть от нас хоть какой-то прок или мы только небо коптим?» Таким вот образом дедушка Вили храбрился, демонстрировал равнодушие к поражениям, готовность возродиться из пепла и счесть это победой. К слову, именно так он играл с судьбой, неизменно требовал большего, приписывал себе заслуги абсолютно за все достижения, в том числе и за непредвиденный успех заведомо провальных своих планов. Избыточное везение он принимал за прозорливость, подобно тому как заурядную изворотливость уличного сорванца ошибочно считал отвагой. Впрочем, задора ему хватало, он сознавал это и этим бахвалился.

Несмотря на поражение, которое итальянцы потерпели в 1917 году в битве при Капоретто, дедушка Вили всегда гордился тем, что служил в итальянской армии, и этим тоже неизменно хвастался, причем с сочным флорентийским выговором, усвоенным в итальянской иезуитской школе в Константинополе. Подобно большинству молодых евреев, родившихся в Турции в конце девятнадцатого столетия, Вили презирал все, что связано с османской культурой, обожал Запад и в конце концов стал «итальянцем» примерно таким же образом, как и многие другие турецкие евреи: объявил, что предки его родом из Ливорно, портового городка неподалеку от Пизы, где в шестнадцатом веке осели евреи, бежавшие из Испании. Вдобавок в Ливорно весьма кстати обнаружился дальний родственник-итальянец с испанской фамилией Пардо-Рокес (Вили сам был наполовину Пардо-Рокес), после чего и все его двоюродные братья и сестры в Турции тоже стали «итальянцами». Нужно ли говорить, что все они были ярые националисты и монархисты.

Однажды некий грек из Александрии заявил Вили, что итальянская армия никогда не отличалась доблестью, и дедушка сразу же вызвал обидчика на дуэль (грек еще добавил, что никакие итальянские медали и прочие побрякушки не изменят того факта, что Вили – турецкий жулик, к тому же еврей). Это привело дедушку в совершеннейшую ярость, и не потому, что ему указали на еврейское происхождение – он, в общем, его и не скрывал: Вили терпеть не мог намеков на то, что многие евреи превратились в итальянцев посредством сомнительных махинаций. Оружие их секунданты выбрали настолько устаревшее, что ни один из дуэлянтов понятия не имел, как с ним обращаться. В результате никто не пострадал, противники принесли друг другу извинения, один из них даже посмеялся и, дабы укрепить дух товарищества, Вили предложил посидеть в тихом ресторанчике на берегу моря, где в этот ясный июньский день в Александрии они отобедали как нельзя лучше. Когда принесли счет, грек с итальянцем заспорили, кому платить; препирательствам их не было бы конца, поскольку каждый настаивал, что для него это честь и удовольствие, если бы дедушка Вили, подобно чародею, решившему прибегнуть к волшебству там, где прочие средства оказались бессильны, не произнес свою коронную фразу, которая в данном случае означала: «Порядочный я человек или нет?» И грек, как более великодушный, уступил.

Дедушка Вили прекрасно умел внушить смутное, однако же безошибочное ощущение, будто он принадлежит к старинному роду, то есть происхождения столь древнего и знатного, что оно затмевает всякие мелочные подробности вроде места рождения, национальности и религии. А родовитость неминуемо подразумевала и богатство – всегда с туманным намеком на то, что оно, увы, хранится не здесь: скажем, вложено в земельные активы где-то за границей, хотя никакой земли у дедушкиного семейства отродясь не водилось, разве что в цветочных горшках. Однако же знатное происхождение открывало ему кредит. А этого-то Вили и было нужно, поскольку именно так и он сам, и прочие мужчины семьи зарабатывали, заимствовали, теряли деньги и женились на них же: в кредит.

Родовитость шла Вили – и вовсе не потому, что он действительно принадлежал к старинному роду, и не потому, что притворялся его потомком, и даже не потому, что на нее намекал присущий ему лоск разорившегося аристократа. В его случае главную роль играла убежденность в том, что он лучше по праву рождения. Ему была свойственна сановитая манера богача, прохладная полуулыбка, которая сразу же теплела в компании равных. Аристократизм его сказывался в привычке к бережливости, политических убеждениях, кутежах; чья-то дурная осанка раздражала дедушку Вили сильнее дурного вкуса, дурной вкус – сильнее жестокости, а неумение вести себя за столом – куда больше привычки плохо питаться. Ко всему прочему он презирал то, что называл «атавизмами», выдававшими евреев, особенно если те пытались притвориться гоями. Он смеялся над родственниками и свойственниками, которые выглядели типичными евреями, – не потому, что сам выглядел как-то иначе или ненавидел евреев, но потому лишь, что знал, как сильно их ненавидят прочие. «Из-за таких, как вы, не любят таких, как мы». И если какой-нибудь приметливый еврей, гордившийся своим происхождением, осмеливался его одернуть, Вили выплевывал ответ, точно фруктовую косточку, которую перекатывал во рту сорок лет: «И чем же именно ты гордишься? В конце концов, мы все торговцы».

О, торговцем он был блистательным: тут ему не было равных. Он даже ухитрился всучить фашизм британцам в Египте, а потом, от имени итальянцев, и в Европе. Вили в равной степени был предан и Папе, и Дуче. Ежегодные дедушкины речи перед гитлерюгендом в Германии встречали аплодисментами, в семействе же эти его выступления служили постоянным источником раздора. «Не лезьте, куда не просят, я знаю, что делаю», – огрызался Вили. А через несколько лет, когда британцы пригрозили упечь в кутузку всех взрослых итальянцев Александрии, дядя Вили порылся в своих ящиках и принялся размахивать ветхими свидетельствами константинопольского раввината, дабы напомнить приятелям из британского консульства, что уж он-то, как итальянский еврей, не представляет для интересов государства ни малейшей угрозы. И если им угодно, готов шпионить за итальянцами. Словом, лучшего британцы и желать не могли.

С задачей этой он справился столь блестяще, что после войны ему пожаловали георгианскую усадьбу в Суррее, где он и прожил до конца своих дней в аристократической нищете под именем доктора Г. М. Спингарна. Герберт Майкл Спингарн был англичанином, с которым Вили ребенком познакомился в Константинополе и который зародил в его душе две пожизненные страсти: левантийскую тягу к подражанию англичанам во всем и оттоманское презрение ко всему английскому. Дедушка Вили, сменивший свое недвусмысленно еврейское имя на англосаксонское, скривился с полуприкрытым смущением, когда я сообщил, что этот его Спингарн на самом деле был еврей. «Да, что-то такое припоминаю, – рассеянно признал Вили. – Вездесущий мы народ! Потри любого – найдешь еврея», – съязвил восьмидесятилетний турецко-итальянский еврей-англофил, перековавшийся фашист, который начинал карьеру с продажи турецких фесок в Вене и Берлине и закончил ее единственным аукционистом имущества свергнутого короля Фарука. «Египетский “Сотби”, но, если разобраться, торги и есть торги», – добавил он, откинувшись в кресле; мы наблюдали, как стая птиц садится на мутную стоялую воду некогда прекрасного пруда.

– И все же замечательный народ эти евреи, – продолжал Вили на ломаном английском беспристрастно-снисходительным тоном, до того намеренно-пустым и уверенным в собственном фатовстве, чтобы, когда речь заходила о его единоверцах, становилось сразу понятно: он имел в виду ровно противоположное. Вслед за похвалой он тут же и поносил этих чудесных, однако же вместе с тем «подлых евреев», чтобы потом еще раз переменить тон. – В конце концов, Эйнштейн, Шнабель, Фрейд, Дизраэли, – говаривал он с полуулыбкой и блеском в глазах, – да или нет?

* * *

Он уехал из Египта – куда семейство его перебралось в 1905 году из Константинополя – будущим курсантом, с шилом в заднице и ртутью во взоре. Вили учился в Германии, служил в прусской армии, переменил сторону в 1915 году, когда Италия вступила в войну, а после Капоретто до конца войны просидел на Кипре переводчиком, в Египет вернулся через четыре года после демобилизации лощеным повесой (ему тогда уже было под тридцать), чье надменно-прекрасное лицо намекало на историю сомнительных сделок и жестоких битв в войне полов. Впечатленные его победами сестры сочли Вили настоящим мужчиной: внешность его, вкупе с лихо заломленной фетровой шляпой, нетерпеливым призывом в голосе и покровительственной самодовольной манерой, с которой он всегда готов был подойти и отобрать бутылку шампанского, которую вы пытались открыть, – «дай я!», – не подавляя, все же намекала на таившиеся в нем силы. Он успел поучаствовать во всех сражениях, за всех, ваших и наших, всеми видами оружия. Он был меткий стрелок, выдающийся спортсмен, ловкий делец, неутомимый волокита – в общем, бесспорно был настоящим мужчиной.

«Siamo o non siamo», – бахвалился он после состязания, сорванного на бирже крупного куша, неожиданного выздоровления от тяжелейшего приступа малярии, или же когда ему случалось раскусить женские козни, отправить в нокдаун уличного хулигана, или если хотел продемонстрировать, что его не так-то просто обвести вокруг пальца. Фраза эта означала: «Ну как, показал я им или нет?» Он произносил ее после того, как ему удавалось, пусть с трудом, но все же заключить выгодную сделку: «Разве я вам не говорил, что они согласятся на мою цену?» Или, отправив в тюрьму шантажиста: «Разве его не предупреждали, что я просто так не дамся?» Или когда его любимую сестру, мою двоюродную бабушку Марту, бросал очередной жених и она прибегала в истерике к Вили – тогда эта фраза значила: «Любой дурак, достойный называться мужчиной, догадался бы, что этим кончится! Разве я тебя не предупреждал?» После чего, напомнив сестре, что она не какая-нибудь там плакса, она слеплена из другого теста, сажал ее к себе на колени и, взяв её ладони в свои, укачивал тихонько, уверяя, что она оправится от горя куда быстрее, чем думает, таковы уж любовные печали, и кроме того, она такова иль нет?

Потом Вили покупал ей розы и успокаивал несколько часов, а то и дней подряд. Однако Марту не так-то легко было образумить, так что порой, едва лишь Вили, спустив ее с колен, возвращался в свой кабинет, с другого конца квартиры доносился истеричный визг.

– Да кто на мне женится, кто? – допытывалась она у сестер, всхлипывала и сморкалась в первую же подвернувшуюся под руку тряпку. – Кто на мне женится в моем-то возрасте, нет, ты скажи, кто? – Марта с криком вбегала в кабинет Вили.

– Кто-нибудь да женится, попомни мои слова, – отвечал тот.

– Никто, – упорствовала Марта. – Неужели ты не понимаешь, в чем дело? Неужели не видишь, что я уродина? Даже я это вижу!

– Никакая ты не уродина!

– Нет, уродина, не ври!

– Ты, может, и не первая красавица…

– …да на меня на улице сроду не оборачивались.

– О доме надо думать, а не об улице.

– Ну как же ты не понимаешь! Выворачиваешь мои слова наизнанку, чтобы выставить меня дурой! – Марта повышала голос.

– Если тебе так хочется, чтобы я назвал тебя уродиной, изволь: ты уродина.

– Никто не понимает, никто.

И она опять уходила, точно тоскующий призрак, что ищет утешения у живых, но те лишь гонят его прочь.

Ни для кого не было секретом, что Мартины crises de mariage[1], как их называли в семье, длились часами. Потом ее мучили сильнейшие головные боли, она укладывалась спать засветло и не отваживалась показаться домашним до следующего утра, и даже тогда нельзя было сказать, что буря миновала, поскольку, стоило Марте встать, как она принималась допрашивать каждого, кто попадался ей на пути, действительно ли у нее опухли глаза.

– Правда же? – допытывалась она. – Вы только посмотрите. Взгляните-ка на это, – и она тыкала пальцем, едва не выкалывая себе глаз.

Ее уверяли, что всё в порядке, но Марта не унималась:

– Врете. Я же чувствую, опухли. Теперь все узнают, что я плакала из-за него. И обязательно ему расскажут, попомните мое слово. Как унизительно. Ах, как же унизительно, – голос ее срывался в рыдания, и на глаза снова наворачивались слезы.

И до конца дня мать, три сестры, пять братьев, а также невестки и зятья по очереди несли Марте мисочки льда для глаз, она же лежала в темноте с компрессом собственного изготовления.

– Я страдаю. Если бы вы знали, как я страдаю, – стонала Марта; эти же самые слова она шептала через полвека с лишним в парижской больничной палате, где умирала от рака.

Дедушка Вили, теснившийся с братьями и сестрами в гостиной, наконец не выдержал:

– Ну хватит уже, сколько можно! На самом деле Марте нужно мы все знаем что.

– Давай без пошлостей, – перебила его стоявшая у мольберта сестра Клара, не в силах сдержать смешок. Она рисовала очередной портрет Толстого в старости.

– Видишь? – парировал Вили. – Пусть вам и неприятно слышать правду, но все со мной согласны, – с нарастающим отчаянием продолжал он. – Бедняжке столько лет, а она, так сказать, швартового конца в глаза не видела. – Тут старший брат Исаак покатился со смеху. – Нет, серьезно, вы можете себе представить ее с кем-нибудь?

– Перестань, – оборвала его мать, глава семейства, без малого семидесяти лет. – Мы должны найти ей хорошего еврейского мужа. Богатого, бедного – неважно.

– Но кто, кто, скажи мне, кто? – вмешалась Марта, услышавшая по дороге в ванную последний обрывок их разговора. – Всё без толку. Без толку. Зачем вы вообще привезли меня в этот Египет, зачем? – Она обернулась к старшей сестре, Эстер. – В эту влажную жару. Я хожу мокрая как мышь, и мужчины тут ужасные.

Тут дедушка Вили встал и, приобняв Марту за бедра, сказал:

– Успокойся. Мы обязательно тебе кого-нибудь найдем, не переживай. Я обещаю. Предоставь это мне.

– Ты всегда так говоришь, всегда, и еще ни разу не сдержал обещания. Мы же тут никого не знаем!

Вили только того и ждал. И хватался за удобную возможность с напускной невозмутимостью человека, которого вынуждают произнести слова, и без того вертевшиеся на языке. В данном случае они означали: «Разве можно сомневаться в том, что у нас большие связи?»

Дедушка Вили намекал на старшего брата, Исаака, который в пору учебы в Туринском университете ухитрился тесно сойтись с однокурсником по имени Фуад, будущим королем Египта. Оба знали турецкий, итальянский, немецкий, немного албанский и разговаривали на смеси этих языков, густо сдабривая речь сквернословием и двусмысленностями: этот свой диалект они прозвали «туриталбанским» и общались на нем до глубокой старости. В конце концов дедушке Исааку удалось уговорить родителей, братьев и сестер продать все нажитое в Константинополе и перебраться в Александрию именно потому, что он возлагал надежды на эту неувядающую дружбу.

Вили обожал прихвастнуть, что брат – а следовательно, в какой-то степени и он сам, – «владеет» Фуадом. «Он у него вот где», – говаривал дедушка, указывая на собственный нагрудный карман, в котором всегда лежал серебряный портсигар с королевской печатью. Король-то и познакомил Исаака с мужчиной, которому предстояло сыграть столь важную роль в жизни его сестры.

Без малого сорока лет бабушка Марта вышла наконец замуж за этого человека, богатого швабского еврея, которого все семейство называло не иначе как Шваб (настоящее его имя было Альдо Кон) и который целые дни напролет играл в гольф, по вечерам в бридж, в промежутках же покуривал турецкие папиросы: на них золотились филигранно выписанная его фамилия и родовой герб. Этому лысеющему толстяку Марта отказала десятью годами ранее, но он был полон решимости снова просить ее руки, за приданым же не гнался вовсе, что, разумеется, всех устраивало. На одном из семейных сборищ потенциальных жениха с невестой оставили наедине, и не успела Марта сообразить, что задумал Шваб, не успела даже отвернуться или отстраниться, как он схватил ее за руку и застегнул на запястье роскошный браслет, на исподе которого ювелир выгравировал M’appari – в честь знаменитой арии из «Марты» фон Флотова. Бабушка Марта пришла в такое волнение, что даже не заметила, как из глаз ее брызнули слезы; бедный Шваб был так тронут, что тоже расплакался и, всхлипывая, взмолился: «Только не отказывай, только не отказывай». Вот так все и уладилось, и вскоре все отметили, что Мартино румяное лицо излучает дотоле невиданное умиротворение и безмятежность. «Такими темпами она его доконает», – посмеивались братья.

Шваб был записным щеголем, однако на диво смиренным, некогда изучал классическую литературу, и извечная застенчивость сделала его объектом насмешек домашних. Он казался избалованным, глупым, полным олухом, а может, еще и из этих. Братья не спускали с него глаз. Но дураком Шваб точно не был. Он ни дня в жизни не работал, однако же вскоре выяснилось, что за какие-то два года он втрое увеличил семейное состояние на сахарной бирже. Дедушка Вили, прослышав, что этот бестолковый нюня, этот пивной бочонок, его зять, и вдруг игрок, немедленно набросал для него список вложений «без всякого риска». Но Шваб, относивший собственный финансовый успех более на счет везения, нежели мастерства, не спешил инвестировать в ценные бумаги, поскольку ничего не смыслил в биржевой игре. Он разбирался разве что в сахаре, ну, может, еще в лошадях.

– Что значит – не разбираешься? – недоумевал дедушка Вили. – Да и зачем тебе что-то знать о бирже? Для этого есть я.

Родственники они теперь или нет?

Шваб неделями сносил увещевания шурина, но в конце концов не выдержал и дал Вили отпор. Причем сделал это со вкусом – позаимствовал коронную фразочку Вили и повертел так и эдак, точно кинжал, чтобы Вили понял: он, Шваб, которого весь свет знает как Альдо Кона, точнее, даже Кона-пашу, не даст обвести себя вокруг пальца. Дедушка Вили был разгромлен наголову. Его ранило – по его же выражению – не только недоверие зятя, но и то, что, к нестерпимой досаде Вили, его побили собственным оружием. Ударили ниже пояса, а это уже неспортивно: вот вам очередной пример двуличия ашкеназов. С тех пор дедушка Вили практически не общался со Швабом.

Редкое исключение выпало на 1930 год, когда стало очевидно, что семейство лишилось богатства, нажитого в двадцатые. Примерно в это время Вили предложил семейству эмигрировать, но куда? В Америку? Там и без нас полно евреев. В Англию? Слишком чопорная. В Австралию? Слишком дикая. В Канаду? Там слишком холодно. В Южную Африку? Слишком далеко. В конце концов решили, что Япония сулит заманчивые перспективы людям, чье притязание на богатство основывалось лишь на том, что они-де тысячелетиями играли благородную роль странствующих торговцев и лекарей-шарлатанов.

У японцев было три преимущества: их отличало трудолюбие, готовность учиться и конкурировать, а еще они, скорее всего, никогда не видели евреев. Братья выбрали город, о котором прежде слыхом не слыхали, однако же название показалось им смутно похожим на итальянское, что их несколько ободрило: Нагасаки.

– Вы тоже собираетесь торговать зеркалами и всякими побрякушками? – поинтересовался Шваб.

– Нет. Автомобилями. Дорогими автомобилями.

– Какими же именно?

– «Изотта-Фраскини».

– Вам уже доводилось продавать автомобили? – Шваб не упускал случая поддеть свойственников.

– Нет. Автомобили – нет. А все остальное – да. Ковры. Акции. Золото. Антиквариат. Да хоть бы надежды инвесторам и песок арабам. В общем, все что угодно. И какая разница, – раздраженно продолжал Вили. – Ковры, автомобили, золото, серебро, сестры – это все одно и то же. Я что угодно могу продать, – похвастался он.

История с «Изоттой-Фраскини» началась с того, что вся семья спешно вложила средства в фирму по продаже автомобилей в Японии и на Ближнем Востоке. Наняли репетитора по японскому, по понедельникам и четвергам все пятеро братьев – от старшего, Нессима, которому уже было за пятьдесят и который так до конца и не поверил в успех семейного начинания, до Вили, двадцатью годами младшего, демона-искусителя, собственно, все и затеявшего, – усаживались в столовой с блокнотами, записи в которых больше походили на небрежные кляксы.

– Бедные мальчики, – шептала Марта своей сестре Эстер, заглянув в очередной раз в темную, отделанную деревянными панелями комнату, куда учащимся приносили чай. – Они ведь так и не освоили арабский, а теперь еще эти непонятные звуки.

Всех мучил страх.

– Каждый день сырая рыба с рисом! Попомните мое слово, мы там загнемся от запора. Что еще нам предстоит вынести? – только и говорила бабушка Клара. Ее уже предупредили, что рисовать ей будет некогда. Придется работать в семейной фирме. «Да и ты все равно рисуешь только Толстого. Пора что-то менять», – присовокупил дедушка Исаак.

Мать их тоже снедала тревога.

– Мы строим на песке. Так всегда было и будет. Да хранит нас Бог.

На Шваба в семействе затаили злобу: никто ни разу не попросил его вложить в предприятие хотя бы грош. Дескать, пусть в наказание наблюдает, как мы сказочно разбогатеем, и поймет наконец, раз и навсегда, кто есть кто.

Впрочем, через два года жена подступила к нему с просьбой пожертвовать сколько-нибудь на срочные нужды фирмы. Шваб терпеть не мог тратить деньги на все, чего нельзя пощупать (карточные игры не в счет), а потому согласился приобрести один автомобиль, но со скидкой. Вскоре выяснилось, что новая «Азиатско-Африканская Корпорация “Изотта-Фраскини”» продала всего-навсего две машины – не считая тех пяти, что получили братья (по одной на каждого). Три года спустя, когда компания прогорела и выставочные образцы вернули в Италию, во всем Египте на «Изотте-Фраскини» разъезжали только два человека: Шваб и король Фуад.

Фиаско с «Изоттой-Фраскини» отбросило семейство на десять лет назад. Клан продолжал держать фасон, и членов его не раз замечали по воскресеньям в королевских садах или в автомобилях с личным водителем у элитарного спортивного клуба, но они совершенно разорились. Слишком тщеславные, чтобы признать поражение, и слишком разумные, чтобы осаждать кредиторов, они обратились к дальним родственникам и знакомым, которым можно было доверить секрет. Альберта, еще одного зятя, некогда преуспевающего табачного фабриканта, продавшего все, чем владел в Турции, и перебравшегося в Египет, тоже попросили внести вклад в семейный бюджет. Он согласился – правда, с большой неохотой и после громких скандалов с женой Эстер, которая, как и ее сестра Марта, считала, что кровь гуще брачных клятв.

У Альберта имелась веская причина не верить клану и не спешить на помощь. Именно из-за их уговоров он в конце концов легкомысленно продал в 1932 году табачное производство и перевез семью из Турции в Египет, рассчитывая вложить средства в фирму свойственников, а заодно и спасти восемнадцатилетнего сына Анри от ужасов турецкой казармы. Однако же в Александрии клан недвусмысленно дал понять, что в прожекте «Изотта-Фраскини» ему участвовать не позволят. Не зная, чем еще занять себя в Египте, бывший табачный фабрикант с отчаяния на все сбережения, тайком вывезенные из Турции, прикупил маленькую бильярдную «На Корниш» на прибрежном шоссе длиною в шесть миль, которое все александрийцы звали не иначе как Корниш.

Он так никогда и не простил семейству обмана.

– Приезжай, мы тебе поможем, – напоминал он жене, передразнивая уговоры ее братьев. – Мы тебе и то дадим, и сё дадим. И ничего! Предки мои занимали столь важное положение, что султаны веками подсылали к ним наемных убийц – и нате вам, бильярдная, – бормотал он по утрам, стоя на пороге кухни в ожидании пирожков с сыром и шпинатом, которые еще затемно выпекала его жена. Выпечка расходилась бойко: игроки очень любили что-нибудь пожевать под рюмочку анисового ликера.

Мало того, что Альберт лишился значительной части собственных средств, так еще и семейство жены ожидало от него помощи. Личный водитель Вили, свято уверенный в том, что забирает деньги, которые его хозяин дал в долг, регулярно подкатывал к бильярдной, заходил внутрь, получал пачку банкнот и «напоминал» Альберту, что вернется через несколько недель.

Примерно после пятой ссуды смиренный хозяин бильярдной вышел на улицу с кием в руках и разбил в машине окно, предложив зятю, прохлаждавшемуся на заднем сиденье, пока шофер бегал по его поручениям, раз уж он в таких добрых отношениях с королевской семьей, одолжить у его величества «некоторую сумму, чтобы пережить временные трудности» – эвфемизм, которым Вили обозначал свои отчаянные займы.

Эстер, услышав о склоке мужа и брата, пришла в ужас.

– Он раньше никогда такого не делал, – уверяла она Вили, – он вообще человек мирный.

– Он турок до мозга костей.

– А ты тогда кто – уж не итальянец ли?

– Итальянец не итальянец, а стекла в машинах не бью.

– Я с ним поговорю, – пообещала Эстер.

– Не надо, я его после такого даже видеть не хочу. Подумать только, какая чудовищная неблагодарность! Не будь он твоим мужем, Эстер, не будь он твоим мужем… – начал было Вили.

– Не будь он моим мужем, не дал бы тебе ни гроша. А не будь ты моим братом, мы бы и вовсе не попали в такой переплет.

* * *

Настоящее имя Вили было Аарон. Вернувшись в Александрию в 1922-м, через четыре года после подписания перемирия, он вынужден был наверстывать упущенное. За неделю с помощью четверых своих братьев он сделался специалистом по рису. Затем инспектором сахарного тростника. В какие-нибудь три месяца научился лечить любые известные болезни хлопка, главного экспортного товара. За полгода не только изъездил Египет из конца в конец, но и посетил дома всех еврейских магнатов, у которых, по слухам, были дочери на выданье. На одной из них Вили и женился менее чем через год после возвращения из Европы.

Остепенившись, Вили принялся за то, что любил больше всего: замужних женщин. Поговаривали даже, что некоторые его любовницы после расставания с Вили в отчаянии наведывались к его жене, умоляя замолвить за них словечко, и бедная бабушка Лола, чье огромное сердце превосходило размерами все прочие органы, порой внимала их просьбам.

Через семь лет после войны в семейную резиденцию явилась некая Лотта с фотокарточкой мужчины, с которым якобы обручилась в Берлине. Когда личность изображенного на снимке наконец установили и Лотта спрятала платочек, ей предложили отобедать с семейством, большая часть которого должна была съехаться к часу дня. Вили прибыл последним, однако стоило ему войти в переднюю, как Лотта, узнав его шаги, вскочила, поставила бокал шерри и выбежала навстречу, крича во все горло: «Вили! Вили!»

Никто не понял, почему эта сумасшедшая зовет их Аарона таким странным именем, однако же за обедом, когда все более-менее оправились от удивления, Лотта объяснила, что в 1914 году в новехонькой прусской униформе он до того походил на кайзера Вильгельма, что она прозвала его Вили. Жене его в этом имени послышалось нечто до того очаровательно-точное, отважное, но при этом ласковое, что она тоже стала звать мужа Вили – сперва с упреком, потом шутя, а после и вовсе по привычке, так что в конце концов все, даже родная мать, иначе как Вили его и не называли – а чаще Вилико, в уменьшительной греко-иудейско-испанской форме.

– Вилико – предатель, – некоторое время спустя сказала его мать.

– Я тогда и правда был в нее влюблен, – возразил Вили. – Тем более что все это происходило задолго до Лолы.

– А я и не о женщинах говорю. Ты как был Иудой, так и останешься.

Отправить воскресшую Лотту обратно в Бельгию ни у кого не хватило духу. Она стала секретаршей дедушки Нессима, время от времени позировала на уроках рисования у бабушки Клары, работала продавщицей у дедушки Козимо, а тот в конце концов сбагрил ее дедушке Исааку, который на ней и женился. На семейной фотографии, сделанной на их свадьбе в 1926 году в фешенебельных апартаментах главы семейства в Спортинге[2] окнами на залитое солнцем Средиземное море, бабушка Лотта стоит на веранде рядом с дедушкой Исааком, правая ее рука лежит на плече дедушки Вили. Мы умеем делиться, щурится дедушка Вили, нам приносят высочайшие жертвы, и женщины нас боготворят.

Сухопарый пятидесятилетний Исаак на этом снимке старался спрятать плешь, а Нессим, которому до пенсии оставалось совсем чуть-чуть, выглядел старше матери, чья напускная радость в день сыновней свадьбы плохо маскировала тревогу.

– Он принц, а она крестьянка, – говорила она. – Только посмотрите, как она ходит. Словно у нее на ногах до сих пор деревянные башмаки.

– А у него на голове зато до сих пор следы невидимой кипы. Так что они квиты. Оставь их в покое, – обрывала ее дочь Эстер. – Всю жизнь любовницы, ни разу не был женат. Ему давно пора жениться.

– Да, но не на христианке же.

– Христианка, еврей, Бельгия, Египет, времена давно изменились, – вмешивался Вили. – Двадцатый век на дворе.

Но мать его была неумолима. И на фотографии смотрит подозрительно, точно Гекуба на новоприбывшую Елену.

На заднем плане за их спинами сквозь французские окна веранды подглядывают трое египтян. Горничная Зейнаб, лет двадцати, не более, и уже десять лет в услужении у семейства, шаловливо улыбается. Повар Ахмед из Хартума сконфуженно отворачивается от фотографа, прикрывая лицо правой рукой. Его младшая сестра Латифа, тогда десятилетняя девочка, смотрит лукавыми темными глазами прямо в объектив.

* * *

Пока семейство оправлялось от фиаско с «Изоттой-Фраскини», дедушка Вили пробовал силы на совершенно ином поприще: он стал фашистом. Причем таким рьяным приверженцем Дуче, что по его настоянию вся семья носила черные рубашки и обзавелась здоровой фашистской привычкой ежедневно делать зарядку. От Вили не укрывалось ни одно нововведение, которое фашисты делали в итальянском языке, и он старательно изгонял благоприобретенные англицизмы из собственной речи, предпочтений и манеры одеваться; когда же Италия вступила в войну с Эфиопией, попросил родных пожертвовать золотые украшения итальянскому правительству, дабы финансировать мечту Дуче об империи.

Парадокс патриотического лицедейства Вили заключался в том, что, присягая на вечную верность fascio, на деле он давным-давно служил агентом британской разведки. Именно шпионаж стал той единственной стезей, для которой у Вили от рождения имелись все данные. Вдобавок благодаря этому семейство осталось в Египте: ведь теперь они оказались вовлечены в дела не одной, но двух империй.

Поступление Вили в 1936 году на секретную службу его величества совпало с другой большой семейной удачей: его брат Исаак весьма выгодно подружился с новым королем Фаруком, сыном Фуада. Неизвестно, каким образом Исаак заполучил пост министра финансов, однако же вскоре после свадьбы он вошел в советы многих крупнейших египетских корпораций. «Фратеризм», обеспечивающий братьям то же, что непотизм в Европе сулит внукам и племянникам, позаботился об остальном, и вскоре всем прочим моим дедушкам – Нессиму, Козимо и Лоренцо – предложили прибыльные должности в египетских банках. Аукционный бизнес Вили процветал, и квартиру его матери окнами на ослепительные просторные пляжи наконец-то привели в порядок; у Шваба и Марты родился Арно, и Вили наконец-то помирился со своим зятем Альбертом.

Поначалу Вили старательно скрывал род своих новых занятий. Правду знали только бабушка Лола с дедушкой Исааком. Но Вили никогда не удавалось удержаться от искушения раскрыть такой секрет – в особенности потому, что это вызывало всеобщую зависть и восхищение. Он словно бы снова стал солдатом. Повсюду ходил с пистолетом и, прежде чем усесться обедать с семьей, частенько принимался теребить и ослаблять портупею.

– Он у нас теперь гангстер? – спрашивал Шваб.

– Тс-с, – шикала на него Марта, – этого никто не должен знать.

– Но он же совершенно не скрывается, ни дать ни взять подсадная утка. Неужели британцы такие дураки?

Однако же войны выигрывают не потому, что одна сторона превосходит другую в смекалке, а потому что та, другая, оказывается чуть менее сведущей. Итальянцы даже не догадывались, что Вили связался с британцами, и продолжали пользоваться его услугами как в Египте, так и в других странах. Он частенько уезжал из Александрии – то в Эфиопию с итальянской армией, то в Италию, то в Германию в составе итальянских делегаций. Вдобавок, чтобы стать еще незаменимее для итальянцев, заявил о себе как о специалисте по перевозкам и поставкам топлива автоколоннам в пустыне. Остается только догадываться, когда и каким образом он приобрел хотя бы мимолетное знакомство с этими дисциплинами, однако же итальянцы не гнушались никем. Преуспевающий аукционный дом Вили служил прикрытием для частых его отлучек из Александрии в Рим. Итальянцы надоумили Вили экспортировать антикварную мебель, дабы усыпить бдительность британцев, так что с помощью фашистов ему удавалось за бесценок приобретать в Италии настоящие сокровища, чтобы потом за баснословные деньги перепродавать египетским пашам.

Он сказочно разбогател. Со временем двойная игра не только обеспечила Вили многие привилегии английского джентльмена, но и позволила обзавестись теми затейливыми привычками – от завтрака до стаканчика на сон грядущий, – из-за которых он всегда тайно завидовал англичанам, и при этом тешить свой неувядающий итальянский патриотизм всякий раз, как случалось заслышать фашистский гимн или когда итальянцы (не без помощи немцев) наконец-таки одержали победу над греками.

– Мы взяли Грецию, – громогласно объявил он однажды, повесив трубку, и к этому его возгласу явно примешалось ликование турка. – Мы в Афинах! – Все домашние запрыгали от радости, взбудоражив египетских слуг и служанок, принимавшихся голосить при малейшем поводе для торжества, пока некто не отрезвил праздновавших, высказав озабоченность судьбой греческого еврейства.

У Вили от этой новости радостно дрогнул голос, как и в тот раз, когда итальянские разведчики-водолазы пробрались в александрийскую гавань и нанесли серьезный урон двум британским линкорам. Вили восхищался отважными аквалангистами и пришел в совершенное уныние, когда ему напомнили, что по-хорошему он должен был бы порицать подобную диверсию.

– Прежние дни миновали, – говаривал он, имея в виду время, когда ты знал, кто ты и на чьей стороне.

А потом что-то переменилось. И даже Вили не понимал, что именно.

– Дела идут не лучшим образом, – признавался он, а когда его вынуждали пояснить, что же именно идет не лучшим образом, повторял: – Дела.

Встревоженная таким ответом Эстер попыталась разговорить брата:

– Ты не знаешь или не хочешь говорить?

– Нет, отчего же, знаю.

– Тогда скажи нам.

– Это всё Германия.

– Любой дурак понимает, что это всё Германия. Но в чем именно дело?

– Слишком уж они шныряют по Ливии. Добром это не кончится.

Несколько месяцев спустя из Марселя приехала моя двоюродная бабушка Эльза с мужем-немцем.

– Все очень плохо. Просто ужасно, – жаловалась она.

Ей не давали выездную визу. Исааку, некогда с помощью друзей-дипломатов получившему французское гражданство, снова пришлось задействовать свои связи, чтобы Эльзе позволили безотлагательно уехать. А учитывая ее непростое положение во Франции – итальянка, вдобавок замужем за немецким евреем, – потребовались дополнительные меры, так что Исаак раздобыл для сестры и зятя дипломатические паспорта с печатью короля Египта. Бабушка Эльза жаловалась, что лишилась магазинчика религиозной атрибутики в Лурде и два года прожила в нищете. «Тогда-то я и научилась скаредничать», – добавляла она, словно это несколько оправдывало скупость, которая, как все знали, отличала ее с младых ногтей.

Не прошло и месяца, как в гостиной семейства появилась единокровная сестра Шваба, двадцатипятилетняя Флора. Марта мигом прочла горящие на стене письмена.

– Если все эти ашкеназы хлынут сюда из Германии, нам конец. В городе окажется столько портных, маклеров и дантистов, что некуда будет девать.

– Мы не смогли ничего продать, – сказала Флора. – У нас всё отобрали. Мы уехали в чем были, – заключила она.

Флора приехала с матерью, фрау Кон, болезненной стареющей дамой с ясными голубыми глазами, белокожей, с розовым румянцем, дурно изъяснявшейся по-французски, с вечно встревоженным, умоляющим взглядом.

– Два месяца назад ей на улице влепили пощечину, – пояснила ее дочь. – Потом ее оскорбил сосед-лавочник. Теперь она всех сторонится.

* * *

Первые недели того лета улицы полнились молвой о грядущем, вероятно, решающем сражении с Африканским корпусом. Войска Роммеля брали цитадель за цитаделью вдоль ливийского побережья. «Грядет страшная битва. А потом немцы нас оккупируют». Вили уверял, что британцы совершенно деморализованы, особенно после Тобрука[3]. Всех охватила паника. Маленький курортный городок Мерса-Матрух на побережье у границы с Ливией попал в лапы немцев. «Нас, евреев, они ненавидят еще сильнее, чем презирают арабов», – уверяла бабушка Марта, как будто без нее этого никто не понимал. Дедушка Исаак, наслышанный об антисемитизме немцев, воображал себе всякие ужасы, составленные из слухов и мучительных воспоминаний о виденных собственными глазами зверских убийствах армян в 1895 году.

– Сперва они выявят евреев, потом ночью пригонят грузовики, затолкают в них всех мужчин и увезут на далекие фабрики, бросив женщин и детей умирать с голоду.

– Прекрати, ты всех пугаешь, – обрывала его Эстер, которой, как и прочим членам семьи, довелось стать свидетельницей минимум двух массовых убийств армян в Турции.

– Да, но армяне годами шпионили в пользу британцев, – возражал Вили, чьи симпатии в данном случае были на стороне турок, несмотря на то что во время Великой войны он сражался против них на стороне британцев и итальянцев, тогда как его зять Альберт, воевавший вместе с турками против британцев, считал массовую резню варварством.

– Туркам ничего не оставалось, кроме как положить этому конец единственным известным способом: кровью и еще раз кровью. Но что немцам сделали евреи? – удивлялся дедушка Нессим.

– Некоторые евреи так себя ведут, – фыркала бабушка Клара, – что я бы с удовольствием отправила их на тот свет. Из-за таких евреев, как они, не любят и таких, как мы, – добавляла она, поглядывая на Вили, одну из любимых максим которого только что процитировала.

– Значит, ты думаешь, нас и правда увезут, – дрожащим голосом начинала бабушка Марта.

– Вот только не надо реветь! Война идет, – с раздражением перебивала Эстер.

– Но я потому и плачу, что война идет, – парировала бабушка Марта, – неужели ты не понимаешь?

– Нет, не понимаю. Увезут так увезут, и дело с концом…

За несколько недель до первого сражения при Эль-Аламейне глава семейства решила прибегнуть к проверенному средству. Она пригласила всех членов семьи пожить в своих просторных апартаментах, пока ситуация не разрешится. Отказаться от предложения не посмел никто, и все съехались, как в Ноев ковчег, парами и по четверо, некоторые из Каира и Порт-Саида, а кое-кто и из Хартума, где были бы в большей безопасности, нежели в Александрии. На полу вплотную разложили матрасы, добавили дополнительные секции к столешнице обеденного стола, наняли еще двух поваров, один из которых разводил голубей и цыплят на случай нехватки продовольствия. Под покровом ночи тайком привели барана и двух овец и привязали наверху, на террасе, рядом с импровизированным курятником.

Днем члены семьи расходились по делам. К обеду возвращались, и долгими летними днями мужчины сидели вокруг стола в столовой, делясь самыми страшными опасениями, дети спали, женщины же тем временем в других комнатах штопали старые и вязали новые вещи. Теплая одежда была особенно нужна, ведь зимы в Германии суровы. В углу у входной двери выстроились крошечные чемоданчики: часть из них сохранилась еще с Турции, со времен юности их владельцев, учебы за границей. Теперь же, потрепанные, в пятнах и пожелтевших наклейках европейских гранд-отелей, они смиренно ждали в прихожей, когда нацисты войдут в Александрию, переловят все еврейское мужское население старше восемнадцати лет и увезут, разрешив захватить с собою лишь чемоданчик с самым необходимым.

Под вечер некоторые члены семьи выходили в город; женщины порой заглядывали в фешенебельный спортивный клуб, давший название району. Однако же к чаю большинство возвращалось. Ужин, как правило, бывал коротким и легким – хлеб, варенье, фрукты, сыр, шоколад и домашний йогурт – с учетом строгости, с которой бабушка Эльза вела семейный бюджет, спартанского режима питания дедушки Вили и простого происхождения прабабки. После ужина подавали кофе, и все собирались в гостиной слушать радио. Слушали и Би-би-си, и итальянские радиостанции; новости неизменно вызывали всеобщее замешательство.

– Я знаю одно: немцам нужен Суэц. А значит, им придется идти в наступление, – настаивал Вили.

– Да, но сумеем ли мы их остановить?

– Разве что ненадолго. А дальше – кто знает? Генерал Монтгомери, может, и гений, но Роммель есть Роммель, – изрекал дедушка Вили.

– И что нам тогда делать? – вопрошала бабушка Марта, всегда готовая удариться в слезы.

– А что тут поделаешь? Ничего.

– То есть как ничего? Мы можем убежать.

– И куда же? – багровела Эстер.

– Куда-нибудь. Не знаю. Убежать, и всё!

– Но куда? – не унималась сестра. – В Грецию? Ее уже захватили. В Турцию? Мы только что оттуда. В Италию? Там нас бросят в тюрьму. В Ливию? Немцы уже там. Неужели ты не понимаешь, что, как только они возьмут Суэц, нам крышка?

– Почему сразу «крышка»? То есть ты все-таки думаешь, что они победят?

– Откуда же мне знать, – вздыхал Вили.

– Нет, ты скажи прямо. Они выиграют войну, придут и нас всех заберут.

На это Вили ничего не отвечал.

– Может, уедем на Мадагаскар? – подавала голос бабушка Марта.

– На Мадагаскар? Марта, я тебя умоляю! – вмешивался дядя Исаак.

– Или в Южную Африку. Индию. Будем всегда на шаг впереди них. Может, они еще и проиграют.

Повисла пауза.

– Не проиграют, – наконец сказала тетушка Флора.

– Раз уж ты так скора на язык, Флора, почему еще не уехала? – с нескрываемым презрением интересовалась Марта. – Почему ты здесь?

– Ты забываешь, что мне уже пришлось бежать.

Флора, задумавшись, глубоко затягивалась сигаретой, потом мечтательно и тоскливо выдыхала дым и, дотянувшись с края дивана, на котором сидела, до чайного столика, тушила в пепельнице окурок. Все взгляды обращались к ней, мужчины и женщины привычно гадали, отчего она все время носит черное, тогда как зеленый цвет куда больше идет к ее глазам.

– Сама не знаю, – прибавляла она, по-прежнему глядя на свою руку, которая продолжала медленно тыкать в пепельницу окурком, хотя тот давно уже погас. – Сама не знаю, – бормотала она. – Бежать-то некуда. Да и устала я убегать. И еще больше устала от раздумий, куда сбежать. Мир не такой большой. И времени мало. Уж прости, – она поворачивалась к брату, – не хочу я никуда уезжать. Я даже путешествовать не хочу. – В гостиной воцарялось молчание. – Сказать по правде, если бы я верила, что у нас есть хоть один шанс, я бы укрылась и в пустыне. Но я в это не верю.

– Такая молодая – и уже такая пессимистка, – перебивал ее Вили со снисходительной улыбкой человека, который знает все, что только нужно знать о перепуганных женщинах и о том, как их успокоить. – К твоему сведению, нигде не написано, что немцы обязательно победят. Может, еще и проиграют. Им катастрофически не хватает горючего, они переоценили свои силы. Пусть себе нападают на Египет, пусть заберутся в самую его глубь. Не забудь, в конце концов пески все равно победят, – приводил он стратегический принцип противника Ганнибала, Квинта Фабия Максима, вошедшего в историю как Кунктатор, то есть Медлитель.

– «В конце концов пески все равно победят». Ах, Вили, – передразнивала его Флора, выходила на балкон и зажигала новую сигарету. – Что это вообще значит? – громко фыркала она, оборачиваясь к сыну Эстер, который тоже курил на балконе.

– Пески все равно победят, – с раздражением повторял Вили, словно смысл этой фразы был ясен с первого раза. – Даже если их планы вторжения безупречны, мы лучше вооружены, у нас лучше снабжение, да и людей больше. Вот увидишь, за несколько месяцев пески пустыни выведут из строя бронемашины Роммеля. Давайте не будем терять надежды. Что-нибудь придумаем. Видали мы врагов и пострашнее; переживем и этих.

– Хорошо сказано, – отвечала Эстер, которая, несмотря на весь свой мрачный реализм, предпочитала мыслить позитивно и так и не сумела заставить себя поверить в неизбежность катастрофы. – Я знала, что в конце концов ты что-нибудь придумаешь, – добавила она, с сомнением впившись в молчавшего мужа тем особым уничижительным взглядом, который члены ее семьи приберегали для супругов на случай семейных сборищ.

– Если мы сплотимся, не будем падать духом, паниковать и слушать досужие сплетни парикмахеров и портних, сестры мои, – подчеркнул Вили, – то выдержим и это испытание. – Он произнес это увещание в единственном знакомом ему ораторском стиле, заимствованном у Черчилля и Муссолини.

– Иными словами, будем ждать, – заключила Марта.

– Будем ждать.

Вот и прозвучало то, что висело в воздухе: так медлит за кулисами пианист, похрустывая костяшками пальцев, прежде чем явиться заждавшимся зрителям; так актер откашливается перед выходом на сцену. Об этом возвещали уверенный блеск глаз Вили, горделиво расправленные плечи и слишком хорошо всем знакомая дрожь в голосе, взлетевшем на безупречную высоту:

– Нам и раньше доводилось выжидать: что ж, подождем еще. В конце концов, каждый из нас – представитель народа, которому пять тысяч лет: евреи мы или нет?

Все оживились, Вили же, не чуждый демагогии, обернулся к Флоре и попросил сыграть что-нибудь из Гольдберга или Бранденбурга[4], как бишь их там.

– То есть из Баха, – уточняла Флора, усаживаясь за фортепиано.

– Бах, Оффенбах, c’est tout la mme chose, это все одно и то же. Todos Lechli[5], все эти ашкеназы, – пробормотал Вили так, что услышала только Эстер. Она мигом обернулась и скорчила сердитую гримаску: «Она же понимает!» Но Вили ничуть не смутился:

– Она понимает только одно, и все мужчины в этой комнате знают, что именно.

Сводная сестра Шваба не слышала их пикировки. Она сняла кольцо, положила возле клавиатуры и заиграла что-то из Шуберта. Всем очень понравилось.

Играла она до позднего вечера, пока все один за другим не разошлись спать, и потом играла негромко каждый вечер, не обращая внимания на мужчин, которые устали ее дожидаться, и осмеяла сына Эстер – тоже мне, Вертер выискался! – когда они в конце концов остались одни в гостиной, она перестала играть, а он попытался закрыть поцелуем ей рот, чтобы не слышать бессердечных рассуждений о любви во время войны. В комнате горничной Латифы, где теперь обитала Флора, она снова сняла кольцо, серьги, поставила бокал коньяка на импровизированную тумбочку, проговорила: «Вот теперь можешь меня поцеловать» – и сама его поцеловала.

– Это ничего не значит, – добавила она, отвернулась и зажгла керосиновую лампу, прикрутив фитиль так, чтобы тлел слабее сигареты. – До тех пор пока мы сами понимаем, что это ничего не значит, – повторила она, почти упиваясь жестокостью, с которой внушала всем отчаяние.

* * *

А потом пришли прекрасные новости. Британской Восьмой армии удалось сдержать натиск Роммеля у Эль-Аламейна и осенью 1942 года наконец-таки развернуть решительное наступление на Африканский корпус. Битва длилась двенадцать суток. По ночам семейство часами простаивало на балконе, словно в ожидании праздничного салюта, и напряженно всматривалось в темноту, силясь разглядеть к западу от Александрии отблеск исторического сражения, которое должно было решить их судьбу. Одни курили, другие болтали между собой, с соседями сверху или снизу, которые тоже высыпали на балконы, махали друг другу, корчили гримасы, изображая то надежду, то отчаяние; из опустевших комнат тем временем долетал неумолчный треск сводок на коротких волнах о развитии событий в Северной Африке. На западе над горизонтом тянулась тонкая сияющая полоска, покачиваясь во мраке светомаскировки, то вдруг вспыхивала, точно лучи фар встречного автомобиля, одолевающего подъем, то снова тускнела, как бледно-янтарная луна в ночном тумане. Издалека доносился приглушенный гул, похожий на стрекот вентиляторов тихими летними вечерами или на шум большого холодильника в кладовой. Спать ложились под еле слышные орудийные раскаты.

– Видите? Все страхи, что нас увезут, оказались пустыми. Разве же я вам не говорил? – сказал Вили сестре Марте, когда стало очевидно, что британцы одержали решительную победу.

Начались приготовления к отъезду из материнского дома. Однако собирались медленно, неуверенно, словно специально тянули время – отчасти потому, что привыкли к образу жизни беженцев и не желали нарушать сложившуюся сплоченность; вдобавок никому не хотелось искушать провидение признанием, что опасность миновала.

– К чему торопиться? – вопрошала прабабка. – У нас еще полным-полно цыплят и голубей. Да и кто их знает, этих немцев. Оглянуться не успеешь, как они вернутся.

Сборы, однако же, продолжались.

На прощанье старуха-мать решила подарить всем сыновьям и дочерям по хрустальному бокалу с золотистыми лилиями. Изготовили эти бокалы в Турции, на стекольном заводе отца.

– Последний раз этот дом видит столько гостей, – пояснила прабабка.

– Судя по тому, как идут дела, загадывать рано, – возразила Эстер.

И оказалась права. Они искали убежища в доме престарелой главы семейства еще трижды: в 1956-м, во время Суэцкого кризиса, затем десять лет спустя, а еще прежде – в 1948-м, когда Вили выследили агенты сионистов и жестоко избили за шпионаж в пользу англичан, пригрозив, что подобным образом расправятся и с прочими мужчинами семьи. Через два месяца до Вили дошли слухи, что агенты снова напали на его след и на этот раз хотят его убить. Он спрятался в доме у матери. Как-то раз достал свой талисман-подвеску, выложил на стол таблетку цианистого калия, которую хранил с Эль-Аламейна, и задал вопрос. Маятник-талисман качнулся прочь от таблетки.

Вили тайком переправили в Италию, а оттуда в Англию, где он сменил имя, перешел в христианство и отрекся от всех прежних национальностей. В Египте он объявился лишь четыре года спустя, чтобы провернуть самую масштабную сделку за всю свою карьеру шпиона, солдата и торговца: пустить с молотка имущество свергнутого короля.

* * *

– Это был конец конца, – рассказывал он через много лет в своем суррейском саду. – Конец эпохи, конец света. После этого все развалилось.

Ему уже было за восемьдесят, он обожал лошадей, сладкое и сальные шуточки, которые, сжав в кулак руку с окостеневшими мышцами, отпускал в старомодной манере: с преувеличенно-выразительной мимикой и непристойными жестами. В поношенном твидовом костюме, классических ботинках, аскотском галстуке и заляпанном кашемировом кардигане он выглядел точь-в-точь тем, чью роль репетировал всю жизнь: викторианским джентльменом, которому совершенно безразлично, чт нижестоящие думают о нем и его внешнем виде. Убедительности аристократическому облику придавала и очевидная с первого же взгляда бедность.

Вили показал мне фруктовый сад, в котором никогда не росло ничего путного, и огромное озеро, которое не мешало бы привести в порядок – «а впрочем, плевать», – конюшни, в которых обитало больше лошадей, чем вмещали стойла, и в довершение всего лес, где никто не отваживался гулять, – мир Джейн Остин, задичавший в пренебрежении.

– Понятия не имею, – ответил он, когда я спросил, с чем граничит этот его лесок. – Наверное, с соседским. Но кто их знает, этих английских лордов?

Тут Вили покривил душой: он отлично их знал. Он был знаком со всеми вокруг. На почте, в банке, в одном из пабов, где он угощал меня пивом, – доктора Спингарна узнавали везде. «Добрый день», «приветствую» – непринужденно срывалось с его губ, словно с малых лет он говорил только по-английски. Он блестяще разбирался в футболе. Однажды утром по пути в городок рядом с нами притормозил «Моррис мини», и в тот раз я вполне осознал, как славно Вили прижился в новом своем отечестве. Леди Такая-то ехала в Лондон: не надо ли ему чего?

– Меня это ничуть не затруднит, – заверила она, когда Вили, поддавшись на ее уговоры, попросил-таки забрать ящик французского вина из какого-то магазина. – Sans faon[6], – добавила она, ухватившись за возможность щегольнуть французским, и пообещала, что вино сегодня же вечером завезет нам лорд Артур собственной персоной. – Entendu[7], – бросила на прощанье, поднимая стекло, и укатила прочь по тихому проселку к шоссе.

– Сухая, что твоя слива без косточки. Как все англичанки.

– По-моему, очень милая, – возразил я, напомнив, что леди сперва заехала к нему домой, а когда ей сказали, что он вышел пройтись, отправилась его искать.

– Очень милая, очень милая, – повторил Вили, – все они здесь очень милые. Ничего-то ты не понимаешь.

В городке указал мне антикварную лавку и решил заглянуть.

– Доброе утро, доктор Спингарн, – поздоровался антиквар.

– Приветствую, – ответил Вили и представил меня. – Ну что, нашли мне джезву?

– Ищу-ищу, – пропел торговец, вытирая пыль со старых часов.

– Девять лет уже ищете, – усмехнулся Вили. – Эдак я умру раньше, чем найдете.

– Вот уж чего можете не опасаться, доктор Спингарн. Вы нас всех переживете, сэр.

– Медлительнее арабов и вдвое глупее. Как они умудрились построить империю? – бросил дедушка Вили, едва мы вышли из магазинчика.

Дома нас ждали его жена, дочь, женатый внук и правнук.

– Видишь этот стол? – Он похлопал по широченному антикварному дубовому столу, на котором накрывали обед. – Я отдал за него пять фунтов. А эти стулья видишь? Их была целая дюжина, на чердаке еще восемь. Семь фунтов за всё про всё. А эти огромные часы? Угадай почем.

– Фунт, – предположил я.

– А вот и нет! Они достались мне бесплатно. В придачу к стульям, – и рассмеялся, густо намазывая кусок хлеба сливочным маслом.

– Ты говоришь как типичный parvenu juif[8], – поддела его дочь.

– А мы и есть des parvenus juifs.

Вили настоял, чтобы после обеда мы вдвоем выпили кофе, «Lui et moi seuls»[9], пояснил он остальным.

1

Здесь: брачные кризисы (фр.).

2

Спортинг – престижный район в Александрии.

3

Осада Тобрука – продолжавшееся 240 дней противостояние между британскими и итало-немецкими войсками в ходе Североафриканской кампании во Вторую мировую войну. Осада началась 10–13 апреля 1941 года и закончилась 27 ноября 1941 года.

4

Вили имеет в виду Гольдберг-вариации и Бранденбургские концерты Баха, путая их названия с фамилией композитора.

5

Lechli – группа евреев-ашкеназов, перебравшаяся из Польши в Салоники и расселившаяся по Османской империи.

6

Не церемоньтесь (фр.).

7

Договорились (фр.).

8

Еврейский выскочка (фр.).

9

Только он и я (фр.).