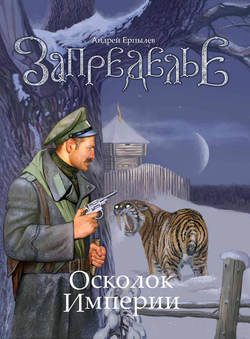

Читать книгу Осколок империи - Андрей Ерпылев - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть 1

Мы наш, мы новый мир построим…

5

ОглавлениеРазведчики, посланные проводить до дому незадачливого золотоискателя, возвратились, когда за «дефиле» уже лег первый снег.

Как и предсказывал Модест Георгиевич, в Новой России наступление зимы откладывалось на неопределенное время. Даже с теплолюбивых кленов красные и желтые листья только-только начали облетать, а более стойкая растительность все еще радовала глаз почти летними красками. Как и в покинутом мире, перелетные птицы тянулись на юг, причем утки порой опускались на безымянное озеро такими стаями, что оно чуть ли не полностью скрывалось под серыми и черными тушками. Для охотников, которых среди новопоселенцев оказалось множество, настала горячая пора – уток стреляли сотнями и коптили про запас, чтобы было с чем скоротать первую зиму. Урожай грибов тоже выдался отменный, и, пользуясь последними теплыми деньками, женщины отряда чистили, резали и развешивали их на длинных нитках для просушки. Вовсю трудилась и «рыболовная артель». Так что голодная зима отряду, кажется, не грозила. Угнетало отсутствие хлеба, но Привалов уверял в пригодности здешних почв к земледелию, поэтому оставалась надежда на хлеб в будущем году.

Увы, боевой дух «новороссов» заметно упал, когда разведчики доложили то, что им удалось разузнать в окрестностях Кирсановки. Слава богу, полковник велел не выносить «новости» из узкого круга офицеров, так что большинство поселенцев пребывало в счастливом неведении.

Большевики окончательно и бесповоротно взяли верх по всей территории России, и надежды на возвращение старого порядка не осталось. Последние отряды, подобные «армии» полковника Еланцева, либо погибли в неравных боях с превосходящими силами красных, либо сдались в плен, что было равносильно гибели, либо вынуждены были прорываться за кордон – в Китай. Оставалось что-то похожее на старую власть на Дальнем Востоке, где провозгласили независимую от остальной Советской России Дальневосточную Республику, но и там дни ее, кажется, были сочтены. Офицеры в очередной раз убедились в правоте Владимира Леонидовича, и немногочисленные «оппозиционеры» как-то незаметно перебрались в общий лагерь. Никто даже не поднимал больше вопрос о каких-то активных действиях против красных.

Где-то в середине декабря вестовой разбудил полковника в неурочный час. Зимнее солнце еще не собиралось подниматься из-за горизонта, и Еланцев долго не мог понять, почему его будят в пять утра.

– Владимир Леонидович, – зашептал старый служака на ухо командиру. – Алексей Кондратьевич прислал казака и просил вас без шума приехать к Воротам.

«Что там стряслось? – озабоченно думал Еланцев, одеваясь и застегивая портупею. – Неужели красные раскрыли наше местонахождение? Как некстати…»

Сопровождаемый своим «Санчо Пансой», полковник пересек не собирающийся еще пробуждаться поселок и направился к «дефиле», местность возле которого, после выпавшего все-таки хоть и с большим опозданием снега, выглядела, как и задумывалось, совершенно девственной. Если не считать узенькой тропки, вьющейся вокруг озера.

Есаул Коренных встретил командира перед Воротами, загадочно улыбаясь, и у Еланцева при его виде отлегло от сердца: все-таки, будь угроза реальной, есаул вряд ли выглядел бы таким спокойным.

– В чем дело, Алексей Кондратьевич? – спросил он после традиционного приветствия.

– Нашествие, Владимир Леонидович, – улыбнулся казак.

– Как?.. Что за нашествие?

– Пойдемте, поглядите сами, – указал есаул на зев «дефиле», едва различимый среди заснеженных скал.

Миновав узкий проход, дно которого давно было расчищено от камней и выровнено, а также прочную дверь, теперь разделяющую расселину на две половины, офицеры вышли к площадке перед входом, где теперь были установлены оба пулемета, обложенные мешками с песком, а вдоль стен тянулись полки с запасными лентами и ручными гранатами. Боеприпасов хватило бы, чтобы удержать здесь целый полк нападающих. Карабкаться под пулеметным огнем на скалы – не шутка. И без артиллерии взять неприступную твердыню вряд ли удалось бы.

– Взгляните, – протянул есаул полковнику полевой бинокль. – Да нет, не туда, а вниз.

Еланцев навел на резкость и охнул: внизу, на опушке леса, был разбит целый лагерь, наподобие цыганского табора. Пара десятков телег, распряженные лошади, коровы, несколько десятков овец, козы… Между разожженными прямо в снегу кострами бегали ребятишки, деловито сновали взрослые – мужчины и женщины, слышался разноголосый гвалт, стук топора, собачий лай, мычанье и блеянье.

– Это что еще за ноев ковчег? – нахмурился Владимир Леонидович, опуская бинокль.

– Не могу знать, – улыбнулся Коренных. – Но подозреваю, что сие безобразие – дело рук одного из наших знакомых.

– Что еще за знакомый?

– Ну и коротка же у вас память, Владимир Леонидович! Не помните?.. Кстати, похоже, вот он собственной персоной.

Видимо, разглядев блеск линз бинокля (восходящее солнце било прямо в глаза наблюдателям), от «табора» отделилась одинокая фигурка и, задрав вверх обе руки, направилась к заметенной снегом тропке, ведущей к расселине. Не дойдя нескольких метров, фигурка рухнула на колени прямо в снег и заголосила, не опуская рук:

– Господин полковник! Владимир Леонидович! Ваше высокоблагородие! Не стреляйте ради бога! Христом-Богом прошу – не стреляйте! Это я, Еремей Охлопков!

– Черт возьми, вы правы, есаул! И что тут нужно этому Еремею? Да еще со столь многочисленной свитой. Киньте-ка ему веревку – пусть поднимется.

– Правильно, – ухмыльнулся один из пулеметчиков в казачьем башлыке поверх меховой шапки. – А то отморозит себе чего в снегу-то…

Вознесение блудного Еремея «на небеса» прошло без особенных осложнений, поскольку веса в мужичонке было едва ли четыре пуда. Едва освободившись от веревочной сбруи, Охлопков снова пал на колени, подполз к полковнику и принялся целовать полу его шинели.

– Не оставь благостью, батюшка! Спаси нас и сохрани!..

– Прекратите эту комедию, – брезгливо вырвал шинель из цепких рук полковник. – Встаньте на ноги и доложите связно, что там у вас стряслось. И без лирических отступлений, пожалуйста.

Увы, без «лирических отступлений» не обошлось. Но если отбросить многочисленные жалобы на горькую судьбу и мольбы, всхлипы и попытки снова пасть на колени перед «благодетелями», картина вырисовывалась следующая.

Пунктуально выполнив обещание, данное полковнику, и передав его посланцам все сведения, которые только мог добыть, золотоискатель вернулся в деревню, и та загуляла. Загуляла широко, по-русски, с гармонью и тройками под бубенцами…

Перво-наперво счастливчик с многочисленными братьями, сватьями, кумовьями и прочей родней (а в родне у него была, почитай, вся деревня) на нескольких телегах нагрянул в Кирсановку, до которой было, по сибирским меркам, рукой подать – всего каких-то шестьдесят верст. Там корявинцы подчистую скупили все съестное и спиртное, которое прижимистые кирсановские куркули в это не слишком-то сытое время согласились продать. Платил счастливчик, разумеется, золотым песком. Слава богу, кто-то надоумил гуляку не брать с собой весь «сидор», а ограничиться всего двумя фунтами драгоценного металла, которые ушли без остатка на закамуфлированный под «монопольку» самогон, закуску и подарки многочисленным сестрам, теткам, снохам, кумам и остальной родне женского пола, а то сталось бы с него брякнуть на чей-нибудь прилавок все полтора пуда лишь из одного русского удальства.

И грянул пир на весь мир.

Деревня сосредоточенно напивалась целых пять дней, а на шестой, как водится у нас сплошь и рядом, пришло горькое похмелье.

Нет, спиртного еще оставалось вдоволь и закуска не перевелась, танцоры еще не отбили ноги, а музыканты, правда, порвав пяток гармошек, все-таки оставались при инструментах. А уж что до частой гостьи в наших палестинах, госпожи Белой Горячки, так до нее было совсем далеко – пятидневный запой для нашего человека не более чем разминка. Дело было совсем в другом…

Похмелье явилось к селянам в виде местного отряда ЧОН[5] во главе с бескомпромиссным борцом с контрреволюцией во всех ее многочисленных и разнообразных проявлениях товарищем Янисом Пуркиньшем.

Нагрянув рано поутру, деловитые «чоновцы» под рев запертых в стойлах недоенных коровенок профессионально повязали непроспавшихся после вчерашнего (а также позавчерашнего и более раннего) корявцев… корявчан… словом, обитателей Корявой и принялись сортировать: кого под замок, в превращенный в импровизированную тюрьму пустующий склад давным-давно сгинувшего за границей лесопромышленника Тупеева, а кого – временно – под домашний арест по избам. В результате в «холодной» (в прямом смысле холодной, поскольку склад не отапливался принципиально) оказалось две трети мужского населения деревни, исключая мальцов до четырнадцати и стариков от семидесяти пяти лет.

А потом начались повальные обыски.

Бойцы товарища Пуркиньша взламывали полы в тех домах, где оные были, распарывали подушки и перины, протыкали штыками сено и соломенные крыши, перерывали навозные кучи и даже пытались раскапывать уже прихваченные морозом на полуметровую глубину огороды. За все годы Гражданской войны, когда деревня не раз переходила из рук в руки и красным, и белым, и разнообразным зеленым, сельчан не постигала подобная беда. Даже святые иконы и те не щадили безбожные ироды – расщепляли пополам в поисках скрытых тайников!

Но когда ничего не найдя и отчаявшись выпытать у сидельцев «холодной», где «контра» прячет золото, пламенный латыш пообещал расстреливать по одному арестованному «контрреволюционеру» в час, чаша русского долготерпения оказалась переполненной.

В ночь перед первым расстрелом (эта честь выпала, конечно же, невезучему Еремею Охлопкову) деревня взялась за топоры. И не только за топоры. Из тайников, до которых не смогли добраться ни царские жандармы, ни колчаковцы, ни красные, ни зеленые, были извлечены тщательно сберегаемые обрезы, «винтари», «берданки» и прочее оружие, среди которого изумленный эксперт, окажись он там невзначай, узнал бы даже кремневые фузеи петровских времен и совсем уж древние, фитильные еще, пищали. Эх, не знал урожденный рижанин русской поговорки: «Не буди лихо, пока оно тихо». Да и откуда ему, европейцу, пусть и не слишком западному, такое знать?

– Вот и заперли, значит, аспидов в сельсовете, двери кольями подперли, а окна досками зашили, – завершил свою горестную исповедь Еремей. – Хотели вообще подпалить сгоряча, да батюшка наш, отец Иннокентий не дал греха смертного совершить. Той же ночью собрали все, что смогли, и ушли всей деревней сюда… А под утро буран начался, так все замело, что следов наших и с собаками не сыскать. Сами чуть не заплутали в круговерти-то. Так что ты не беспокойся, благодетель наш, – не найдут аспиды сюда дороги.

Еремей замолчал и снова рухнул в ноги полковнику.

– Один я виноват, батюшка! – снова заголосил он. – Мне и ответ держать! Хошь – стреляй меня, хошь – вешай, только не оставь людишек без помощи!

Ответом ему был громовой хохот.

– Ну насмешил ты меня, Еремей, – вытер слезящиеся глаза Владимир Леонидович. – За что же мне тебя расстреливать? За то, что вы заперли в избе наших врагов?.. А люди нам нужны. Только одно условие: обратной дороги не будет. Всякий, кто сюда войдет, тут и останется. Согласны твои односельчане на такое условие?

– Согласны, батюшка!

– Ох, и хитрован ты, Еремей! – погрозил пальцем полковник. – Снова, поди, собираешься золотишко мыть? Учти, нам искатели удачи не нужны, а нужны честные труженики – землепашцы, кузнецы, плотники…

– Какая уж тут удача… – вздохнул мужик. – Поманила меня Жар-Птица и сгинула без следа…

– Ну, это еще бабушка надвое сказала – сгинула она у тебя или нет. Алексей Кондратьевич, распорядитесь начать переброску этого… – полковник помялся, подбирая верное слово, – ополчения на нашу сторону.

– Где размещать?

– Сперва разместим в поселке, а потом выделим им место на выбор – пусть строятся. Я думаю…

– Так что мне своим-то сказать? – вклинился Еремей в разговор офицеров, напряженно перебегая глазами с одного на другого.

– Ты еще здесь? Алексей Кондратьич, отправьте его вниз, пусть готовит сельчан к переброске.

– Ура-а-а! – завопил мужик, пулей выскочил наружу и, не дожидаясь, пока казаки распутают веревочную сбрую, прямо на собственной заднице, в облаке снежной пыли стремительно скатился по склону вниз.

– Жаль, что у нас нет фотографического аппарата, – покачал головой полковник при виде этого самоубийственного трюка, убедившись, что сорвиголова не только не свернул себе шею, но бодро выкарабкался из сугроба и поспешил к встретившему его всеобщим ликованием «табору». – Многие европейские и американские газеты выложили бы кругленькую сумму за документальное свидетельство сего мирового рекорда.

– Да, мы, русские, такие! – гордо подтвердил есаул, подкручивая ус…

* * *

Полковник Еланцев был с головой погружен в работу, когда его оторвал от бумаг деликатный стук в дверь.

– Да-да, – с досадой отложил он карандаш. – Войдите!

Для досады имелись резонные основания, поскольку Владимир Леонидович был уверен, что это опять кто-то из интеллигентской братии – Модест Георгиевич с очередным открытием на ниве зоологии или ботаники, которые в последнее время сыпались, как из Рога Изобилия, его коллега Гаврилович или главная сестра милосердия Ольга Сергеевна Браиловская по какой-либо нужде своего дамского кружка. Последнего визита полковник боялся больше всего, поскольку у всех дам давно уже были амуры с офицерами и, рано или поздно, этим отношениям следовало придавать официальный статус. Как при этом обойтись без священнослужителя Еланцев себе не представлял совершенно. Не в конторской же книге, по примеру большевиков, записывать новобрачных!

Дверь приоткрылась, и, чуть пригнувшись, в тесную «каюту» полковника (поселок состоял всего из пяти длинных полубараков-полуземлянок, и мириться с теснотой приходилось всем) вошел высокий бородатый мужчина лет тридцати в длинном черном одеянии. Поискав взглядом, он перекрестился на крошечный дорожный образок, который Владимир Леонидович всюду возил с собой еще с первой своей войны, и замер, сложив руки на объемистом животе, ласково глядя на вопросительно поднявшего бровь полковника.

– Вы ко мне, батюшка? – поинтересовался Еланцев, признав в вошедшем священника.

«Ого! Вот и решение проблем! Господь услышал мои мольбы…»

– К тебе, сын мой, – пророкотал густым дьяконским басом священник, годящийся полковнику если не в сыновья, то в племянники, но никак не в отцы. – Разрешите представиться – отец Иннокентий. Настоятель храма села Корявое. Бывший.

– Еланцев, Владимир Леонидович. Полковник. Некогда ротмистр лейб-гвардии Кирасирского полка. Тоже бывший.

– Очень приятно, Владимир Леонидович.

– Присаживайтесь, отец Иннокентий. И по какому же вы вопросу ко мне?

Священник присел на краешек табурета для посетителей и степенно огладил бороду, прикрывающую наперсный крест. По всему было видно, что молодой батюшка изо всех сил пытается держать себя в руках, хотя заметно волнуется.

– Приходом к тебе послан, сын мой, – начал он после паузы. – Волею Господа пришлось нам оставить свой храм нечестивым безбожникам…

– Я знаю об этом, – кивнул Еланцев, уже понимая, куда клонит поп.

– А посему пришел я просить соизволения заложить в селе Ново-Корявое часовню.

– Почему же у меня?

– Вы, полковник, единственная законная власть, – развел руками священник. – У кого же еще?

Полковник помолчал.

– А почему же Ново-Корявое, батюшка?

– Миряне так решили, господин полковник.

– А вы как к такому названию относитесь?

– На все воля Божья… Благозвучием сие не особенно отличается, но что делать? Село Корявое стояло много лет перед тем, как меня назначили настоятелем тамошнего храма, – вздохнул отец Иннокентий…

5

ЧОН (части особого назначения) – в 1919–1923 гг. военно-партийные отряды, создававшиеся при заводских ячейках, горкомах и райкомах для помощи советским органам в борьбе против контрреволюции.