Читать книгу Жизнь удалась - Андрей Рубанов - Страница 2

Часть первая

2. Чисто комсомольская история

ОглавлениеБыла когда-то, кто не знает, огромная страна: Советский Союз.

Сверхдержава.

Варианты: СССР, Совок, Совдепия, Империя зла, Совьет Унион, Раша.

В этой стране в начале семидесятых годов двадцатого столетия для молодого городского специалиста единственным способом заработать более или менее солидные деньги считалась вербовка на великие северные стройки.

В страшных холодных пустынях, в тундре и тайге ждали своего часа неисчерпаемые богатства. Нефть, газ, драгоценные металлы, алмазы и прочее. Вся таблица Менделеева хранилась под надежным каменно-ледяным панцирем. Однажды отважные геологи разведали месторождения, а их начальники и начальники их начальников, а потом и начальники всех начальников – вожди страны – решили во что бы то ни стало ради победы коммунизма и счастья всего прогрессивного человечества добыть ценности из-под земли.

Но кто будет копать и строить? Где взять людей? Как завлечь рабочую силу в регионы, где зимой полыхают ужасающие морозы, а летом полчища насекомых готовы сожрать все живое? Как вытащить крепких, знающих, энергичных мужчин и женщин из относительно комфортабельных и сытых городов в палатки? В ледяные леса и горы?

Трудоспособная молодежь не желала ехать на северные стройки.

Пришлось заманивать деньгами. Попутно – развернуть мощнейшую идеологическую кампанию. В сверхдержаве существовала лучшая в мире, необычайно эффективная идеологическая машина, работавшая как часы: ее обслуживали самые талантливые поэты, писатели, кинематографисты, художники и композиторы. Эта машина не ломалась, не давала сбоев. Рекламные и политические технологии Запада были детскими игрушками по сравнению с колоссальным пылесосом, безостановочно обрабатывающим триста тридцать миллионов умов.

Газеты и журналы, в одну и ту же минуту выходившие в тысячах населенных пунктов, давали сочные репортажи и классные фото: умопомрачительная техника на огромных колесах прет сквозь тундру и тайгу, за штурвалами – симпатяги в новеньких ватниках и ярких касках.

Даешь Байкало-Амурскую магистраль! Даешь Уренгой! Даешь Ямал! Даешь Оренбург! Даешь освоение Сибири и Дальнего Востока!

Бодрые байкало-амурские песенки заполнили теле– и радиоэфир.

«Я там, где ребята толковые. Я там, где плакаты „Вперед!“. Где песни рабочие новые страна трудовая поет».

Передовой интеллигентский журнал «Юность» публиковал поэму Евтушенко «Северная надбавка».

Звали строить голубые города. Сулили такие горизонты, такие впечатления, что дух захватывало.

В поэме «Северная надбавка» среди прочего упоминались «на десять тыщ аккредитивы», то есть ценные бумаги, дорожные чеки на десять тысяч новых советских рублей.

То есть поэма как бы намекала на найденный, наконец, крутой маршрут меж социализмом и капитализмом: хочешь быть богат – езжай туда, где минус пятьдесят, ископай полезное ископаемое – и будет тебе все.

В семьдесят первом году двадцатого века Матвею Матвееву-старшему исполнилось двадцать пять лет, за спиной его была армия, учеба в Институте железнодорожного транспорта, диплом с отличием, аспирантура, членство в КПСС и две опубликованные научные работы. Была двухкомнатная квартирка на окраине столицы. Была молодость, сила, энергия, обаяние. Была молодая жена и маленький Матвеев-младший.

Однажды начинающий папаша бросил работу над довольно сильной своей кандидатской, подписал договор и уехал прямо туда.

На БАМ.

Мама вспоминала – нечасто, но всегда к месту – горделивую фразу отца: «Моя страна всегда даст мне заработать». Еще ей запали в память бесконечные рассказы приезжавшего раз в полгода мужа о прокладке легендарного Северо-Муйского тоннеля – сложнейшем мероприятии за всю историю мировых горнопроходческих работ.

– Он, знаешь, приезжал всегда такой свежий, обветренный, с пачками денег, с коньяком, носился по Москве, закупал книги, пластинки, шастал по театрам, меня с собой таскал, тыща друзей, все гении и пьяницы… Вечный поиск каких-то патронов, блесен, мормышек… И пахло от него костром… Не каким-то шашлычным, комфортабельным костерком, а таким… пламенем…

Что, и как, и почем было там, на строительстве Байкало-Амура, Матвей Матвеев-младший не знал, и его мама тоже. Остались от отца письма, несколько черно-белых фотографий: безбожно обросшие мужики в штормовках в обнимку хохочут на фоне острых скал и столетних кедров. Остались несколько магнитофонных пленок, несколько залистанных книг.

Сам отец пропал, сгинул. В акте написали – несчастный случай. Друзья сказали – камнепад. Вдове привезли закрытый гроб. В тот же день была торжественная кремация за счет треста, и какая-то посмертная наградка от правительства, и что-то еще от профсоюза, и венок от городского комитета партии.

И все.

Все.

Мама осталась одна. Младшему Матвею исполнилось три года.

Второй раз замуж она не вышла. Решила вернуть себе мужа в виде сына.

Весельчак, интеллектуал, гитарист и альпинист, папа еще в раннем Матвеевом детстве принадлежал к мифологии; мать не говорила о нем иначе, как с придыханием. С ее слов, Матвеев-старший являлся суровым экстремалом, романтиком и титаном духа, неутомимым и отважным.

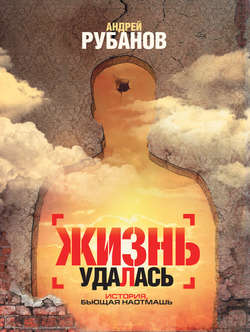

Как потом понял Матвей, взрослея и размышляя о цепи поколений, его отец полностью нашел себя в советской романтике шестидесятых. В передовых романах Ефремова, в кинематографе Хуциева, в песнях Визбора. Матвеев-старший являлся позитивистом-реалистом. Он хотел радоваться жизни под какими угодно знаменами. Он желал – как всякий крепкий, энергичный и талантливый мужчина – хорошо зарабатывать, активно отдыхать, лазить в горы, купаться в море, водить молодую красивую жену в рестораны. Матвеев-старший был молодец. Современный человек, сын своего времени. Он ярко прожил, поездил по огромной стране, посмотрел, насладился, вдоволь побренчал у костра на гитарке. Погорланил вольнодумные куплеты. Сверкнул, влюбил в себя скромную тихую девушку, родил ребенка. Жизнь, пусть и короткая, удалась ему.

Постепенно в семье установился культ. Портреты отца – обаятельного, молодого, бородатого, уверенным взглядом сверлящего объектив, непременно в хемингуэевском, крупной вязки свитере под горло – висели в пяти местах, включая коридор и кухню. В парадном углу, в большой комнате, впоследствии отошедшей Матвею как сыну (комнаты однажды поделили, в большой обосновался сын, в маленькой – мать), само собой возникло нечто вроде мемориала. Катушечный магнитофон с десятком бобин: Высоцкий, Окуджава, Галич, Визбор, Матвеева… Имелась и фонограмма самого папы, две песни, им сочиненные и исполненные под шестиструнную гитару. Выше, на книжной полке, несколько томиков: «Триумфальная арка», «Острова в океане».

Отец призрачно, неосязаемо присутствовал везде, в семейной жизни принимал самое активное участие. «Ты совсем как твой отец». «Отец так не делал». «Отцу бы это не понравилось».

Правда, Матвей-младший не торопился оправдывать надежды матери. Ни в какой области он не проявил талантов и переходил из класса в класс на тройках. В начальной школе учителя считали его ординарным ребенком. Но постепенно мальчишка с анекдотическим тройным именем – Матвеев Матвей Матвеевич – стал популярен. Старшеклассники, огромные дядьки с усами и щетинистыми подбородками, обожали на лестницах кричать:

– Эй, Тройной! Как дела, Тройной?

Их – пятнадцатилетних отроков в Совдепии – школьное прозвище Матвея отсылало к архетипу «Тройного» одеколона: парфюмерного снадобья, любимого советскими алкоголиками.

– Эй, Тройной! – кричали подростки, завидев пятиклассника Матвея, влачащего портфель с географии на математику. – Как сам, Тройной? Обзовись! Как твое фамилие, имя, отчество?

– Матвеев Матвей Матвеевич, – тихо отвечал он, глядя в рассохшиеся доски школьного пола.

Старшеклассники веселились и орали друг другу:

– Тройной! Ха-ха! Тройной!

Так, неся свою кликуху, как школьную легенду, Матвей по прозвищу Тройной вступил в отрочество.

В двенадцать появился интерес к девочкам, в тринадцать огрубел голос, полезли темные волосы на лице и теле, в голове стал обретаться волшебный туман, захотелось чего-то смутного, неясного, огромного – взять и прибавить яркости собственной жизни, как в телевизоре. Какие-то прочлись Жюль Верны и Уэллсы, и сочинились несколько мрачно-романтических стихотворений (впоследствии он их перечитал и поспешил выбросить), выписывался даже журнал «Юность», где Ахмадуллину ставили рядом с Вайнерами, и это считалось чрезвычайно новаторским подходом. Но неясные помыслы так и не превратились в цели. Тройной Матвей так и не понял, чего он хочет. Он любил кресло, книжки, телевизор, уют. Чай с шоколадной конфетой. Любил летним утром подойти к раскрытому настежь окну и через ноздри вобрать в себя свежего воздуха – так, чтоб закружилась голова и в глазах слегка потемнело. Чтоб небо показалось не голубым, а оранжевым.

Работать руками тоже любил, склеивал модели самолетов и кораблей, что-то изобретал на бумажке, но каждодневный тяжелый физический труд ему не нравился. Два или три лета подряд он провел у бабки в деревне, имея там единственную за весь долгий летний день обязанность: прополоть десять грядок моркови. На все уходило около часа, и он ненавидел себя и морковку весь этот бесконечный час. В хороших семьях в те годы принято было приучать детей к физической работе, и послушный Матвей упорно ковырял землю, но твердо знал, что судьбу свою с такими ковыряниями связывать не станет.

Он не стал маменькиным сыночком, но оформился как очень комфортный мальчик. Всегда сытый и чисто одетый. До одиннадцатилетнего возраста карманных денег ему не полагалось, но, если он изъявлял желание посещать, например, шахматную школу или секцию борьбы, мать немедленно вносила требуемые суммы. Правда, во всех кружках и секциях Матвей быстро попадал в число последних, мгновенно получал вывих плеча или мат в три хода; педагоги и тренеры понимали, что паренек не тянет, и мудро ждали, пока он сам отсеется, а усилия сосредоточивали на его более ловких и умных товарищах. И Матвей действительно уходил сам, разобиженный.

В восьмом классе он несколько раз ловил себя на ужасной, циничной мысли: пусть бы был не родной отец в виде фотографии и легенды, а чужой дядя, отчим, взрослый, любящий мать, нормальный. Только бы взял на себя часть забот по дому и хоть иногда подкидывал каких-нибудь денег… Однажды он собрался с духом и осторожно предложил маме попробовать разнообразить личную жизнь – дескать, сын уже взрослый и готов понять, – но мать устроила несвойственную ей нервную сцену с тургеневским заламыванием рук и потом три дня молчала. Больше они никогда не обсуждали опасную тему. Впоследствии Матвей много раз признавался себе, что роль самоотверженной женщины-одиночки, посвятившей свою жизнь памяти любимого мужчины и его потомству, вполне устроила маму. Под знаком вдовы все организовалось в стройную систему.

Она ревновала его к друзьям и добилась того, что сын так и не завел себе настоящего друга, ни одна из кандидатур ее не устроила: тот был охламон, этот курил, третий руки не мыл после туалета, четвертый был двоечник и т. д., – приятели появлялись и исчезали, не переходя в статус закадычных. Но Матвей, в общем, от этого не страдал. Он не умел и не хотел страдать, он хотел радоваться жизни.

Была в этом и положительная сторона: не имея друзей, Матвей не обзавелся и врагами. За все школьные годы конфликт с его участием случился лишь однажды. Инициатором выступил всем известный тип Кирилл Кораблик, неприятный Матвею мальчишка годом его младше. До драки не дошло. В школе Кораблика побаивались, даже хулиганы обходили стороной и некоторым образом уважали. Кораблик был тихий, умный и всегда носил с собой нож.

Тогда играли в футбол, в зале, класс на класс, Кораблик не играл – сидел у стены на лавке и вдруг с несвойственным ему азартным хамством стал громко отпускать комментарии, в том числе и в адрес Матвея; иногда самые тихие и молчаливые подростки в пубертатном помрачении начинают истерично изображать многословных хохотунов, чтобы потом, спустя полчаса, еще больше замкнуться в себе. Матвей огрызнулся, козел – сам козел, за козла ответишь. Когда он, потный и возбужденный, вернулся в раздевалку, шнурки на его ботинках оказались порезаны в лапшу. Он подумал и решил не устраивать разбирательства из благоразумия. Еще через год опасный Кораблик исчез из школы – поступил в медицинское училище.

Матвея приняли в комсомол. Он вырос очень честным парнем и всегда выполнял обещанное. Мама научила. Числился на хорошем счету, не водился со шпаной, не курил, не играл в карты, не спекулировал пластинками и джинсами. Из рожденного в январе, под знаком Козерога, ребенка получился осторожный, скромный, миролюбивый парень, большой любитель простых радостей: поспать, покушать, музыку послушать. Зима в ее московском мокро-грязном, ознобном варианте ему не нравилась, зато летом он наслаждался: неделями напролет купался и загорал, наловчился в волейбол – в пляжный, с девочками; девочки симпатизировали тоже такому приятному, уравновешенному, хорошо воспитанному парню, не красавцу, но вполне симпатичному, легконогому, улыбчивому чуваку без проблем.

Перейдя в десятый класс, Тройной Матвей вдруг понял, что сам стал дядькой со щетинистым подбородком. Пару раз ему подобострастно уступали дорогу, и за спиной он слышал шепот; вихрастые конопатые обменялись:

– Ты чего?

– А ты чего? Не видишь, это же Тройной!

Он тогда понял, что обязан соответствовать авторитету своего необычного имени.

Тройной – это вам не двойной. А тем более не одинарный.

Тройной есть тройной. Трижды сделанный. Надежный.

Он подтянул все предметы, особенно биологию, физику, географию, историю, и стал задумываться о выборе профессии.

Когда он объявил, что будет археологом, мать осталась довольна. Очевидно, это вполне вписывалось в миф великого Матвея Матвеева.

Упорно засел Матвей-младший за учебники, выучил все, что нужно, и подал летом документы на исторический факультет Московского университета, но потерпел неудачу. Осень и зиму бездельничал, лежа на диване. А в мае уже учился наматывать портянки в насквозь пропахшей гуталином казарме N-ского полка N-ской дивизии.

…Еще через шесть месяцев, в декабре того же года, уже вполне освоив технологию намотки куска голубовато-сизой фланели на ступню, Матвей брел вслед за прапорщиком Королюченко по заснеженному полю между гарнизонами N и NN. Следом, утопая в рыхлом снегу, сберегая в воротниках бушлатов от ледяного ветра щеки и носы, влача шанцевый инструмент и специальное оборудование, продвигались бойцы Шарафутдинов, Беридзе и Абрамян, а также старослужащий Шепель.

Прапорщик Королюченко, несмотря на пятнадцатиградусный мороз или благодаря ему, продвигался довольно шустро. Перед собой он нес прибор для поиска обрыва в телефонном кабеле, наподобие металлоискателя. На вялых, поросших седым волосом прапорщиковых ушах покоились наушники. Когда будет найден обрыв линии, в динамиках устройства раздастся характерный звук.

Забрели на середину поля. Здесь, на взгорке, ветер показался воинам особенно пронизывающим. Негромкие, однако из сердца звучащие ругательства на пяти языках огласили заснеженную целину.

Впереди, в двух верстах, замаячили серые капониры и казармы гарнизона N, позади, тоже в двух верстах, проглядывали столь же серые строения гарнизона NN.

Близился полдень. Бойцов посетила идея обеда.

– Стоп, – громко сказал прапорщик, интенсивно шаря металлоискателем по ледяному насту. – Вроде тута. Копайте, воины!

– Слыхали? – надсадно выкрикнул старослужащий Шепель. – Копай давай!

Откидали снег.

Первая канава роется поперек нитки кабеля. Прибор прапорщика, даром что электронный, давал погрешность. Примерно зная азимут (от капониров N на востоке до капониров NN на западе), отряд стал упорно пробивать в ледяном грунте траншею полутора метров глубины поперек нитки. Дабы найти самую нитку.

Часа два прошли в работе, и вот боец Шарафутдинов, выматерившись на русском и татарском, заорал:

– Есть! Нашел, товарищ прапорщик!

Лопата бойца ударилась в твердое.

– Ништяк, – одобрил старослужащий Шепель. – Больше не тыкай – пробьешь изоляцию. Теперь копаем вдоль.

Но воины не подчинились, поскольку на жемчужно-сером горизонте обозначилась бортовая автомашина ЗИЛ-130, усиленно газующая по целине. То был «пищевоз».

Прервались на обед. Грузовик окончательно сел на брюхо, не доехав метров пятьсот, и для приема пищи отряд сменил дислокацию. Порубали прямо на снегу, у борта, с подветренной стороны. Щи были так себе, жидкие, зато перловая каша с тушенкой, почти горячая, под щедрую пайку хлеба прошла отменно, упокоилась во вместительных солдатских желудках. Сверху еще лег чай с сахаром.

Подтеплело в животах и в душах. Перекурили у кого чем было, выбили снег из-за голенищ и протолкали «пищевоз» до проселка, там выдохлись, еще раз перекурили, отчистились, как смогли, от грязи и побрели через поле к месту раскопа.

Пора было пробивать вторую траншею, на этот раз – вдоль нитки. Чтобы выдернуть сам кабель – толщиной в руку, в толстой свинцовой рубашке – из траншеи на поверхность земли, следовало освободить двадцать метров его длины.

Пока работали, в раскоп натекла черная вода. Еще раз перекурили. Старослужащий Шепель назначил добровольцев, рядовых Матвеева и Беридзе. Не сильно возражая – а что сделаешь, служба, – добровольцы скинули бушлаты, закатали по плечо рукава гимнастерок, прыгнули и погрузили руки в жидкую грязь.

Ничего, сказал себе рядовой Матвеев, дрожа от холода. Ничего. Нормально.

Нащупали твердую кишку кабеля. С громкими матерными выкриками выдернули нитку из траншеи, подняли вверх, насколько смогли, а там уже прочие воины ухватились, навалились, потянули, выругались, поперек траншеи споро бросили лопаты, и на них лег кабель, весь в мокрой черной глине, смахивающий на щупальце кошмарного фантастического осьминога.

Здесь всем приказали отдыхать, и в бой вступил старослужащий Шепель. Быстро найдя место обрыва, он перерезал кабель ножовкой. Обнажились пятьдесят телефонных пар: плотный пучок медных проводов. Боец Беридзе, к восторгу остальных, привел в действие специальное оборудование: зажег две керосиновые паяльные лампы, организовал кострище и в двух котелках стал нагревать свинец и гудрон. Прочие воины сгрудились подле тепла.

Костерок проигнорировали только старослужащий Шепель и прапорщик Королюченко. Они вооружились полевыми телефонами и принялись прозванивать пятьдесят пар – сначала на запад, в сторону гарнизона N, а потом на восток, в сторону гарнизона NN. Ударяя длинным тонким щупом по вееру из медных обрезков, прислушиваясь к шумам в трубках, переговариваясь с двумя телефонистами (один сидел возле шкафа в N, второй – в NN), они наконец соединили одну за другой все пятьдесят линий. Срастили провода. Поверх каждой скрутки надели гильзу из промасленного картона. Теперь место ремонта кабеля надо было запаять в свинцовую колбу герметично и сверху обильно изолировать расплавленной смолой, после чего опустить кабель в яму и прикопать.

Тонкая работа заняла несколько часов.

Наступил вечер, и бойцов посетила идея ужина.

Тут взгрустнули все, особенно – рядовой Матвеев.

Полгода назад служба в рядах Вооруженных сил представлялась ему в несколько ином свете. Он рассчитывал на марш-броски, стрельбу из автомата и метание ножа, а никак не на бесконечное рытье канав как вдоль, так и поперек нитки. Он мрачно ожидал кровопролитных драк со старослужащими, но те ограничивались в основном дежурными подзатыльниками, получая, в свою очередь, такие же подзатыльники от офицеров; офицеры же трепетали перед командиром части – он подзатыльников не раздавал, но попасться ему на глаза было равносильно сотне самых болезненных подзатыльников; дисциплина то есть держалась не на подзатыльниках, а на непрерывном всеобщем желании как можно скорее выкопать очередную канаву вдоль нитки, после чего добраться до казармы, пожрать и уснуть.

Рядовой Матвеев крупно трясся от холода и завидовал тем, кто курит. Ему казалось, что табак согревает. Он, возможно, даже заплакал бы – до того ему было жаль себя, любителя позагорать, поплавать и полистать журнал с картинками, сейчас вынужденного месить ледяную жижу на пронизывающем ветру, в чистом поле, в тысяче километров от теплой маминой кухни, где на столе всегда стоит вазочка с конфетами.

Мокрые подштанники прилипли к бедрам. Хотелось помочиться – но как расстегнуть пуговицы штанов негнущимися, покрытыми коркой глины пальцами? Хотелось выругаться самыми ядреными ругательствами, огласить серую метельную равнину жалобным воплем солдата, которому предстоит еще полтора года копать как вдоль, так и поперек нитки, но пыхтящие рядом бойцы Шарафутдинов, Беридзе и Абрамян, не говоря уже о старослужащем Шепеле, молчали, и он не желал проявлять слабость.

Он тогда поискал в себе какой-то резерв, новый источник питания – и нашел. Понял, что у него есть то, чего нет ни у кого. Даже у старослужащего Шепеля, собирающегося на дембель.

У него нет ни железного здоровья, ни размаха плеч, ни умения сладить в чистом поле на полудохлом костерке колбу из расплавленного свинца, а есть только тройное имя. Но его, в общем, достаточно.

У некоторых и того нет.

Пусть он не шахматист, не спортсмен, не гитарист и даже в пляжном волейболе не особенный мастак, пусть он несостоявшийся студент, пусть он ныне всего лишь насквозь промерзший тощий солдатик в стоящем колом сыром бушлате – он Тройной Матвей. Матвеев Матвей Матвеевич. Не больше, но и не меньше. И он будет жить хорошо, долго и счастливо.

Он всмотрелся в оглаживаемую поземкой неровную холмистую равнину, в мутную сыворотку низкого неба, как в нечто подконтрольное ему.

Всего лишь земля, всего лишь небо, а меж ними человек, несущий свое имя как исчерпывающее доказательство своего существования.

Скромным, очень осторожным, тихим, терпеливым и упорным молодым человеком, Тройным Матвеем, дослужился он до дембеля и вернулся домой полный решимости добиться своего – стать студентом. А позже – ученым. Историком. Археологом. Ездить по всему белу свету, ночевать в палатках и раскапывать древние города.

Вернулся в мае. Летом снова, с тройным усердием подготовившись, пошел сдавать экзамены – и опять провалился.

В конце августа девяносто первого года он сидел на пыльном подоконнике в подъезде собственного дома. Курил и думал о перспективах.

Курил уже несколько месяцев. Но мама не знала, и он боялся, что она узнает; даром что сыночку сравнялось двадцать два; однажды он обещал, что никогда не начнет курить, и вот – не сдержал слова. Теперь испытывал стыд. Но все равно курил.

В принципе, он неплохо провел последний год. Он был даже, наверное, счастлив. Особенно летом, когда просыпался, подходил к окну и наблюдал со своего двенадцатого этажа, как появляется на востоке, поднимаясь все выше и выше, огромный оранжевый апельсин. Настроение портил только недостаток денег – но Матвей утешал себя тем, что в молодости ни у кого нет денег. Зато есть все остальное.

По крайней мере дважды он чуть не женился.

Несмотря на тройные старания, университет так и не покорился ему. Пришлось искать работу. Сейчас он функционировал в качестве ночного сторожа в соседнем гастрономе. Получал восемьдесят рублей в месяц.

Джинсы «Пирамида» стоили триста.

Втягивая в легкие дым, способствующий успокоению нервов и быстроте мысли, он печально признался себе, что ему надоело долбить твердыню высшего образования. Точнее, надоело тешить себя иллюзиями, что студенческий билет сможет изменить его жизнь к лучшему. Три недели назад он в очередной раз предпринял попытку посетить вступительные экзамены – и поразился царившему в университетских аудиториях запаху детского сада. Пахло сдобным печеньем, сладкой ванилью, яблоками, нежным девичьим потом; взрослый Матвей, небритый, с пачкой трудовых рублей в кармане застиранной джинсовой рубахи, оказался среди натуральных детей.

Он не стал подавать документы, сбежал.

Повсюду рыдали румяные широкоплечие абитуриенты и волоокие полногрудые абитуриентки, недобравшие баллов. Глаза их горели. Для них студенческий билет был единственной целью номер один. Мечтою, рубежом. Задачей, поставленной строгим, но любящим папой. Бурлили нешуточные страсти, переписывались шпаргалки, осуществлялись натуральные истерики. Абитура, сопливая и отважная, жила своею жизнью.

А Матвей – нет, не жил ею, этой их наивной детской жизнью. Массу примеров он уже видел, покрутившись тут и там, когда люди с блестящими дипломами работали за смешные копейки в рабском подчинении других – вчерашних выпускников профессионально-технических училищ, не способных составить на бумаге и пары связных фраз.

Нет, образованность в девяносто первом году не в чести была – все помнят. Ценились – решительность, удачливость, напор, отвага, жестокость, бесстрашие, сила воли.

Отдельно – и неплохо – оплачивались твердые кулаки. И даже только указательные пальцы, умеющие плавно и вовремя нажимать на спусковую скобу.

Профессора считали копейки, а халдеи сколачивали состояния.

Примерно понимая правила новой жизни, Матвей теперь совсем не желал направлять усилия на добычу престижного диплома – явный тупик, нерациональный расход сил и времени; тут следовало придумать что-то другое…

Но ничего он не придумал, потому что в тот августовский вечер этажом выше хлопнула дверь, раздались торопливые легкие шаги, и мимо несостоявшегося студента пробежал тощий лохматый мальчишка, известный всему двору под прозвищем Знайка.

Они практически не общались. Их матери были если не подруги, то добрые знакомые, подолгу возле входа в парадное обменивались новостями, жалобами на судьбу и цены. А сыновья близко не сошлись. И вот, спустя десять лет после первого и последнего рукопожатия, длинноносый Знайка прошел было мимо – но вдруг замер. На полном ходу развернулся на сто восемьдесят градусов. Без улыбки протянул руку:

– Здорово.

Крепко удивленный, Матвей осторожно пожал маленькую сухую ладошку.

– Задумался? – деловито спросил сосед.

– Ну да.

– О деньгах?

– Угадал.

– А тут и угадывать нечего. Сейчас все о них думают. О деньгах.

– Здесь ты прав.

– Знаю, – твердо сказал Знайка, и Матвей понял, отчего у этого субтильного, внешне абсолютно несерьезного недоросля такое забавное мультипликационное прозвище.

За несколько последних лет длинноносый прыщавый юнец, некогда торопливо пересекавший двор с гитарой в тяжелом футляре (учился, надо же, в музыкальной школе), вырос в жилистого деловитого паренька, куда-то вечно спешащего. Под локтем – кожаная папка.

Иногда по вечерам его привозило такси.

Никто во дворе не знал, чем он занимается. Поэтому его уважали и завидовали.

– Ты мне нужен, – сказал он, не сводя взгляда с Матвея.

– Зачем?

– Дело есть. Большое. Интересное. А главное – выгодное.

– Рассказывай, – солидно разрешил Матвей.

Он уже умел, если надо, принимать солидный вид.

– Завтра покупаю машину, – сообщил Знайка.

Матвей не поверил, но потом всмотрелся в глаза соседа и понял, что тот не врет.

– Восемьсот долларов, – продолжал Знайка, понизив голос. – Идти одному с такой суммой к незнакомым людям мне стремно. Пойдешь со мной?

– Типа как охрана?

– Нет, не охрана, – сосед значительно вздернул подбородок. – Я собираюсь кое-что затеять. Бизнес. Под него и тачку беру. Только там одному не потянуть. Давай со мной.

– Что за бизнес?

– Очень простой. Сейчас все харчи – в Москве. И я знаю почему. Революции совершаются в столицах. Накорми столицу – и удержишься у власти. Остальная страна – не в счет. Сейчас в Москве есть любые продукты питания. Мы их берем, везем в область, там сдаем за наличные…

Слегка оторопев от делового нажима и от неожиданности, Матвей закурил новую сигарету и довольно грубо спросил:

– Что конкретно надо?

– Конкретно? – Знайка вздохнул и зачастил: – Конкретно мне надо возить из Москвы в Ржев сливочное масло и конфеты. С рубля имею полтора. То есть – пятьдесят процентов. Ты как шофер и экспедитор – в доле. Обратно везем дешевое пиво местного производства. В Москве сдаем, окупаем поездку. Ходка – сутки. Туда двести двадцать верст. Там пьем чай, перекуриваем – и обратно. Еще двести двадцать. Итого без малого полтыщи. Сутки потом – отдых. Таким образом, на оборот капитала отводим двое суток. За месяц вложенные сто долларов дают не менее тысячи дохода при условии бесперебойности бизнеса…

– Это как?

– Ты мне скажи как, – с внушающей уважение прямотой ответил Знайка. – Возить будешь ты. Машина должна находиться в пути постоянно. Если она стоит – она не выполняет свою функцию. Ты будешь отвечать за то, чтобы она не стояла никогда.

– Я плохо вожу машину.

– Научишься.

– А если она сломается? Я не понимаю в ремонте…

Знайка поморщился.

– Ремонт – это все мелочи. Детали! Найдем, кому ремонт доверить. Повторяю, это детали. Я – о главном. Поедешь во Ржев?

– Почему именно я? – помедлив, спросил Матвей, чувствуя, что вопрос звучит непростительно глупо. Несолидно.

– Потому что я тебя десять лет знаю. Потому что твоя мать знает мою мать. Я работаю только с теми, кого знаю.

– Мне надо подумать.

Знайка сильно удивился.

– О чем? У тебя есть другие предложения? Ты работаешь сторожем в магазине. За сто рублей в месяц.

– За восемьдесят. А кто тебе это сказал – про магазин?

– Моя фамилия Знаев, – скромно ответил Знайка. – Насчет прозвища ты в курсе. Кто владеет информацией – владеет миром. У тебя нет отца. Мать работает за копейки. Тебе двадцать два. Собираешься учиться на историка…

– На археолога.

– Неважно. Я тоже, например, хотел хард-рок играть. Как Ричи Блэкмор. И получать за это миллионы… А приходится, видишь, – конфетами спекулировать… Короче, на археолога ты выучишься потом. Когда будешь иметь нормальный заработок. Не восемьдесят рублей в месяц, а в десять раз больше. Думаю, месяца через три заживем нормально…

– Нормально – это как?

– Нормально – это нормально. По-человечески. Поедешь во Ржев?

– Поеду, – ответил Матвей, мгновенно пожалев о сказанном. Дал слово – надо держать, а как он его сдержит? Он сидел за рулем два раза в жизни. – А какая моя доля?

– По понятиям – половина, – ответил Знайка и шмыгнул носом совсем по-мальчишески.

– То есть?

– Около пятидесяти долларов при условии двенадцати рейсов в месяц. А дальше видно будет. Может быть, найдем что-нибудь поинтереснее…

Через два месяца, совершив пятнадцать рейсов во Ржев и обратно, Матвей получил на руки сто пятьдесят американских долларов наличными, купил себе кожаную куртку, матери привез пять килограммов сливочного масла и зауважал своего нового компаньона.

А еще через год Знайка сдержал свое главное обещание. Он придумал кое-что поинтереснее.