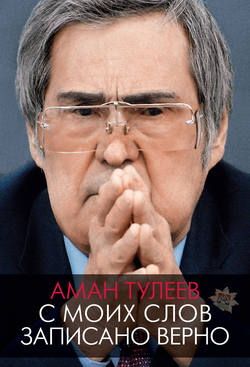

Читать книгу Аман Тулеев. С моих слов записано верно - Андрей Ванденко - Страница 8

ИМЯ СОБСТВЕННОЕ

Об имени

ОглавлениеГоворят, как корабль назовешь, так он и поплывет.

Имя – тяжелый для меня вопрос. Знаковый и значимый. С одной стороны, горжусь, что я – Аман, с другой, это имя принесло мне немало огорчений в жизни, хлебнуть из-за него пришлось изрядно. Спасибо моей дорогой маме и советскому кинематографу – важнейшему из искусств, по утверждению вождя мирового пролетариата…

Моя мама Мунира Файзовна – наполовину татарка, наполовину башкирка, а отец Молдагазы Колдыбаевич Тулеев – чистокровный казах. Амангельды Иманов, в честь которого меня и нарекли, – национальный герой Казахстана, один из лидеров Среднеазиатского восстания 1916 года, участник Гражданской войны, выступивший на стороне советской власти. О нем написаны поэмы, романы, пьесы, а в 1938 году режиссер Моисей Левин снял художественный фильм. Он так и назывался – «Амангельды». Кстати, правильное написание именно такое – слитное. Это мне в паспорте зачем-то нарисовали дефис, и с тех пор по документам я Аман-Гельды.

Так вот. В кинотеатр моя мама отправилась на последнем месяце беременности. Но досмотреть «Амангельды» ей не довелось. Во время сеанса начались схватки, и прямиком из кинозала она попала в роддом. Вопроса, как назвать сына, у нее не возникло.

Не знаю, как теперь, но семьдесят с гаком лет назад в Красноводске (сейчас это город Туркменбаши), где я появился на свет, Амангельды было одним из наиболее распространенных, часто встречающихся имен. Как, к примеру, Иван в Рязани или Саратове. В честь казахского революционера названы города и районы. Но, пока я рос, наша семья сменила Среднюю Азию на Башкирию (у мамы там жили родственники), а потом и вовсе оказалась в Краснодарском крае, где, подозреваю, Амангельды испокон веков не водились.

Очутившись в четырнадцать лет в Тихорецком техникуме железнодорожного транспорта, я в полной мере ощутил «особость» своего имени: у окружавших меня Вась и Петь оно вызывало безудержные приступы веселья. При виде меня, они начинали ржать, будто кто-то из них удачно пошутил. Учившиеся со мной кубанские подростки не то что переиначивали непривычные для их уха сочетания звуков, нет, они нарочито правильно выговаривали мое полное имя, и это звучало как изощренная издевка. За годы я привык отзываться на сокращенное обращение Аман и, когда слышал, что меня называют Амангельды, каждый раз напрягался, чувствуя подвох. Невольно сжимались кулаки, хотелось дать в лоб этим острякам-самоучкам, но поделать я ничего не мог, поскольку имя-то произносилось правильно, формально придраться было не к чему.

Ладно бы только сверстники изгалялись: когда пришло время получать паспорт, я понял, что и милые с виду тетушки, занимавшиеся оформлением документа в загсе, тоже не прочь поиграть на нервах, вывести меня из душевного равновесия. Они умышленно запинались и потом произносили, коверкая на разные лады: А-ман-гель-ды Мол-да-га-зы-е-вич. Я чувствовал, что пунцовею, начинаю стесняться собственного полного имени. Будто это ругательство какое-то.

Еще до всех этих унизительных историй у меня состоялся серьезный разговор с отчимом. Мама вышла замуж за Иннокентия Ивановича Власова, когда мне было, наверное, лет пять. Жили мы к тому времени в Башкирии, в маленьком городке Кумертау, что в паре сотен километров к югу от Уфы. Кстати, в переводе с башкирского Кумертау означает «угольная гора». Словно некий знак моей будущей жизни оказался заложен в том названии… Почему именно там наша семья нашла себе пристанище лет на восемь, не скажу. Знаю лишь, что родни у нас в Кумертау не было.

Но вернусь к рассказу об Иннокентии Власове. Я обязан ему очень многим в жизни. Отчим всегда по-доброму ко мне относился и помог выучиться, встать на ноги, получить образование.

Иннокентий Иванович выглядел словно настоящий русский богатырь: рост под метр девяносто, косая сажень в плечах. Повоевать на Великой Отечественной, правда, он не успел: эшелон с новобранцами, среди которых находился и рядовой Власов, направлялся к линии фронта, когда пришло известие о победе над гитлеровской Германией. После демобилизации отчим окончил торговый техникум и, сколько помню, всегда работал по специальности: был товароведом или экспедитором. Моя мама, кстати, тоже занимала «хлебную» должность бухгалтера на хлебозаводе.

Ребенком я любил ходить рядом с Иннокентием Ивановичем, большим и сильным. А он, похоже, стеснялся того, что вынужден держать за руку азиатского мальчика с характерным разрезом глаз. Я хоть и был пацаненком, но нутром чувствовал его дискомфорт. Каждый встречный норовил спросить: «А это кто с тобой?» Власов отшучивался, а я ежился. Тем более что у Романа и Гали, моих брата и сестры, которых мама родила в браке с Иннокентием Ивановичем, лица удались славянские.

«Паспорт дается человеку на всю жизнь, – сказал отчим, позвав меня на разговор. – Как в нем записано, так и станут называть. Представь, на производстве не смогут выговорить твоего имени, начнут дразнить, издеваться. Ты не сдержишься, ответишь, огребешь проблем на ровном месте. Оно тебе надо? Предлагаю: становись Аманом Иннокентьевичем. А что? Нормальный вариант! И имя свое сохранишь, и отчество, извини, “человеческое” получишь». Власов, трезвомыслящий мужик, понимающий, в какой стране живет, по-отечески правильно все объяснил. Я кивал, но не говорил ни да, ни нет. Однако задумался всерьез.

Когда пришел получать паспорт, в загсе меня спросили: «Ну, что решил, юноша? Будешь менять имя?» Я догадался: Иннокентий Иванович не поленился, съездил в контору и самолично провел профилактическую работу перед моим приходом. До сих пор не знаю, почему свел на нет старания отчима, ответив: «Пишите, как указано в свидетельстве о рождении».

Мать не раз с гордостью рассказывала историю героического рода адай, к которому принадлежали деды и прадеды по отцовской линии, внушая мне почтение к памяти предков. Она с интересом читала книги казахских и татарских писателей, любила исторические фильмы и часто повторяла: казах обязан чтить свое духовное наследие. Наверное, ее слова возымели действие. Позднее я прочел любопытное исследование авторитетных ученых-этнографов о том, что казахи – это генетическая смесь многих народов. В их крови есть гены обитателей Юго-Восточной Азии и Старого Света, в том числе Британских островов. Но языка предков я никогда не знал. Будучи губернатором Кемеровской области, однажды выступал на форуме в Казахстане. Дали мне слово, а я только и смог, что поздороваться по-казахски. Продолжил на русском. Нурсултан Назарбаев треть моего спича выслушал, а потом нажал у себя кнопку микрофона и на весь зал обратился ко мне: «Аман, да что же это такое! Когда выучишь казахский?» – «Согласен, – отвечаю, – стыдно не знать родного языка, Нурсултан Абишевич! Обещаю исправиться! Только учительницу прикрепите ко мне молодую и симпатичную». Словом, повеселил съезд.

Послушный зову предков, я остался Амангельды Молдагазыевичем Тулеевым. С тех пор и мучаюсь. Мало кто способен выговорить мое имя. Его и прочитать-то с ходу непросто. Когда в начале девяностых годов теперь уже прошлого века я ввязался в противостояние с Борисом Ельциным, в «Нашей газете» (было в Кузбассе такое забастовочное издание) на центральном развороте огромными буквами разверстали: «АМАНГЕЛЬДЫ МОЛДАГАЗЫЕВИЧ против». Мама дорогая! Не всякий пожилой человек осилит такое нагромождение букв!

А после начала предвыборной борьбы за пост президента России как только меня не склоняли! Не надо было искать компромат, козыри сами плыли в руки. На встречах с избирателями специально обученные подсадные люди умышленно коверкали мое имя так, чтобы оно вызывало смех в зале. До сих пор помню женщину с Дальнего Востока, заявившую в микрофон: «Какой-то казах хочет стать президентом России, а мы даже имени его выговорить не можем!» И люди ей хлопали. Можете представить, что я чувствовал, какое жестокое унижение испытывал, слыша подобное! Хотя, казалось бы, должен был выработать иммунитет, пройдя закалку издевками, перенесенными в детстве и юности.

С тех пор как наша семья уехала из Башкирии, мое имя многим не давало покоя… А на Кубань мы перебрались после того, как врачи посоветовали маме из-за проблем с сердцем сменить уральский климат на более мягкий, южный. Обосновались в Майкопе, где я и пошел в шестой класс.

Про родного отца практически ничего не знаю: родители расстались, когда я был пацаненком ясельного возраста. Видимо, что-то у отца с мамой не заладилось. Слышал, будто он искал нас, но тщетно: после замужества с Иннокентием Ивановичем мама сменила фамилию Тулеева на Власову. Дома хранились фотографии, на которых кто-то безжалостно вырезал ножницами мужчину, запечатленного рядом с мамой. Я подрос и догадался: наверное, это и был мой отец. Мать на все расспросы отвечала скупо и коротко: погиб. На самом деле Молдагазы Колдыбаевич Тулеев пережил войну, после Победы работал в правоохранительных органах Казахстана. Точную должность и звание не знаю, что-то по юридической части. Нам так и не довелось повидать друг друга. К сожалению ли? Все-таки да. Не отказался бы от встречи, если бы подвернулась оказия. Как ни крути, родная кровь.

Относительно недавно, уже в восьмидесятые годы, я отыскал могилу отца в Чимкенте, положил цветы на надгробие… Место помогли найти отцовские родственники: они сами объявились на горизонте, когда мое имя зазвучало в российской политике и родня узнала, кем я стал, до каких чинов дослужился.

Бывают моменты, горжусь, что не смалодушничал, не стал отказываться от имени, отрекаться от корней. Отыскал в философских трудах утверждение, что человек не вправе менять данное ему при рождении имя, даже если оно становится непосильной ношей, давит, словно тяжкий крест. Что мне в итоге принесла моя необъяснимая настойчивость? Пожалуй, ничего, кроме убежденности, что и эту трудность я сумел преодолеть. Кстати, когда умерла мама, долго размышлял, что писать на могильной плите. Хоть по паспорту она Мунира Файзовна, все ее знали как Марию Федоровну. Поразмыслив, снова сделал выбор в пользу имени, данного при рождении.