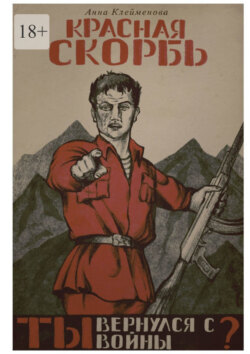

Читать книгу Красная скорбь - Анна Александровна Клеймёнова - Страница 3

= 2 =

ОглавлениеКогда Антон был маленьким, он всегда плакал над рассказами дед-Вовы о войне и испуганно сжимал в руках его узловатую ладонь без двух пальцев.

С закрытыми влажными глазами слушал, как немолодого хирурга дед-Вову вынули из родной деревни и бросили к фронту – и как только потом он узнал, что спустя неделю жену с глубокими прорезями морщин угнали на работы в Германии вместе с маленькой внучкой и другими женщинами.

Как в часть несколько месяцев приходили долгожданные письма от сына, а потом перестали – до сих пор ни одного. Говорят, без вести пропал. Дед-Вова думает, без вести погиб.

Иногда Антон долго не мог уснуть после рассказов о бомбёжке. Он надеялся, что дед-Вова просто придумывает, чтобы посильнее напугать: не может же быть, чтобы напали на лазарет и убили так подло тех, кто не мог себя защитить. И вот было бы здорово, окажись, что беспалая ладонь дед-Вовы – это тоже какая-нибудь благородная история. Покрасивее этой.

…больше всего Антон боялся истории о конце войны. Он и сам не знал, почему: но всегда кутался с головой в пёстрое стёганное ватой одеяло и заглядывал прямо в красные дед-Вовины глаза. Сразу казалось, что теперь всё будет хорошо.

Тогда, в конце мая, на вокзале встречали солдат. Кто-то сразу бросался к своим; кто-то, размазывая сжатыми кулаками слёзы, вглядывался в чёрные пасти дверей вагона, надеясь найти знакомое лицо. Дед-Вове хотелось быстрее уйти. Ему ещё весь день добираться до деревни.

Как будто бы с другой от толпы стороны стоял парень лет девяти: с очень взрослыми грустными глазами, в косой беретке и с нервно вздрагивающей, как у больного старика, улыбкой. На вопросы дед-Вовы ответил, что никого не ждёт, потому что все родные умерли; никуда не едет, потому что специально убежал; и что фамилия его – Клочков, но можно называть Антоном.

Дед-Вова, наверное, был слишком раздавлен надвигающимся одиночеством, чтобы пройти мимо.

Когда по-доброму ворчливого и строгого деда со страшной рукой не стало, Антон плакал снова. От тревожных снов, в которых дед-Вова всё ещё сердился на недосолённую кашу и на грязные полы в горнице. От случайно разбившейся чашки, из которой он пил или молоко, или самогонку. От непонятно откуда взявшегося запаха махорки в сенях. Как будто дед пришёл проверить, всё ли в порядке с домом.

В Афганистане плакать не хотелось. Может, потому что вырос. Может, потому что привык.

А может, потому что ненавидел самого себя каждую секунду, проведённую под душным брезентовым солнцем: и эта ненависть тупо давила на распаленную грудь.

Антон видел, как срывались молодые пацаны (он бы сказал – дети), когда впервые чувствовали смерть: некрасивую, издевательскую, оставляющую на месте живых людей только мокрые тряпки, перемешанные с грязью. Как эти же самые пацаны по-звериному выли в палатках, пряча мутный взгляд от некрасивого обрубка на месте, где раньше была рука. И как вспоминали мерзким словом матерей маленьких медсестёр, не отпустивших их на тот свет.

Антон не чувствовал ничего – только иногда сам советовал врачам бросить: солдатам лучше героически умереть, чем вернуться к родным без рук, ног и сердец.

За это девчонки-новобранцы несколько раз отказывались пускать его в лазарет – и первые недели тоже плакали.

Кто-то жалел животных больше, чем людей. Иногда даже лезли в драку, пытаясь защитить то ли убитого зверя, то ли человека в самих себе. Антону казалось, что всё едино: на горячем песке мужская, женская и верблюжья кровь казалась одинаковой, а умирающие ослы кричали не страшнее раненых солдат.

Антон с усталостью замечал, что привык и теперь только раздражённо заглядывал в серебристую коробку цинковых гробов. Надеялся, что хоть одно взбитое лицо заставит его поморщиться. И следил, чтобы досыпали достаточно песка – иначе не пройдёт по весу.

А если вертолёт – Антон отказывался называть его тюльпаном; афганские словечки больше походили на издевательства – не прилетал слишком долго, то начинало пахнуть. Как будто забытой под солнцем рыбой. И насекомых становилось ещё больше.

Каждую ночь Антон отворачивался к изгаженной мухами и жарой стене и представлял свою дочку – Наталочку. Такой, какой запомнил её перед отлётом в Афганистан. Старался повертеть в мыслях все черты её семилетнего розовощёкого личика: серые глаза, тоненькие ниточки бровей, беззубый маленький рот, растянутый в улыбку.

А потом представлял, как она умирает.

Старался не повторяться: вчера Наталочка убежала купаться и утонула. Она так долго барахталась, что успела нахлебаться холодного пруда, и её розовые щёчки погасли ещё до того, как спрятались под водой.

А сегодня дочку сбила машина – и в своём воображении Антон стоял так близко, что видел и слышал каждую секунду: хорошо, что он знает, как звучит смерть под колёсами.

Он представлял долго, иногда примеряя на Наталочку афганские смерти, но они казались ненастоящими, как будто неумело выдуманными – и приходилось придумывать заново, жмуря глаза и пытаясь не сбить ни волнующееся дыхание, ни горячо бьющий кровью по лицу стук сердца.

Когда всё заканчивалось, Антон облегчённо отворачивался от стены и долго не мог отдышаться. По здоровой, не тронутой шрамами щеке скатывалось подобие слезы. Значит, повезло.

Значит, сегодняшний день ещё оставил в нём немного жизни.

Больше всего Антон ненавидел мысль, что и это однажды закончится.

Раньше он хоронил Наталочку, глядя на её фотографию – эту как раз сделал за несколько дней до Афгана. В парке. Она плакала: папа сказал, что скоро снова улетает на войну. Очень подходящий снимок.

…Антон видел, как духи потрошили разворошённое тело командира соседней роты. Форма прилипла к перебитой ножами груди. Смеясь и скалясь на своём языке, моджахеды грязными от крови пальцами достали из его порванного кармана испачканную фотографию. Антон помнил, кто там: маленький сын без обоих передних зубов.

Один из духов приспустил широкие штаны, громко рассмеялся откуда-то из-под бороды и развернулся в сторону брошенной рядом с командиром фотографии.

Антону казалось, что он никогда не убивал с таким удовольствием, как в тот раз. Ему больше не нужно было стараться представить, как афганцы стреляют в него или в его дочь – на это плевать. Слишком ярко виделось только то, как его искарёженный труп оттолкнут в сторону, чтобы помочиться на фотографию Наталочки.

Той же ночью Антон приложил к краю снимка сигарету и долго смотрел, как красные всполохи сыто съедают сначала детские ножки, потом лес на фоне, а потом подползают к лицу и оставляют вместо него воняющую пеплом грязь.

Антон плохо спал. Солдаты обычно привыкали – первую неделю только кричали по ночам, зверели или закусывали зубами край подушки, чтобы не разбудить товарищей: за прерванный сон часто мстили, как за родную мать. А потом привыкали. После мокрого от пота и крови дня спать хотелось сильнее, чем думать.

А ещё Антон слышал, что им редко снились сны. Ещё лучше. Хотя бы на несколько часов можно было сделать вид, что всё в порядке и этой бессмысленной каши из людей на самом деле не существует.

Ему почему-то снились. Такие же пустые и отупляющие, как всё вокруг: то он вдруг оказывался на войне, но не на этой, а плечом к плечу с дед-Вовой, и сразу очень хотелось заплакать и умереть – только тогда это будет иметь смысл. То вставало перед закрытыми глазами возвращение домой. Такие сны Антон ненавидел сильнее остальных.

Он поднялся со скрипучей твёрдой кровати и влез ногами в остывшие шнурованные ботинки. Достал из кармана на форменных штанах засаленную упаковку старых сигарет. Их осталось почти так же мало, как и спичек.

Антону приснилось, что он возвращается домой в парадной форме: с большими золотыми медалями на груди – и ему совершенно всё равно, за что их выдали, потому что дочка-Наталочка уже вертит их в своих маленьких ладошках.

Она совсем не изменилась. И даже не скажешь, что она так часто и больно умирала в мыслях у своего папы. Из глубины старенькой светлой квартиры выходит женщина и сразу обнимает его так крепко, что, наверное, в реальности Антон просто перевернулся на больное ребро, и ему сдавило грудь.

Женщина похожа на американскую певичку – с кудрявой головой, большими кошачьими глазами и тонкими забирающимися ему в волосы пальцами.

Антон сверкнул рыжим огоньком сигареты.

Если бы ему ещё было дело до этой шлюхи.

Во всех снах она появлялась со скинутыми на одну сторону лба кудряшками – и во всех снах из-под упавших волос пробивался красно-фиолетовый вздувшийся синяк. Антон стиснул зубы: как будто ему должно быть за это стыдно.

Как будто он должен забыть, что «изменять военным это нормально, их всё равно месяцами дома нет». Стерва.

Антон вышел на улицу. Небо такое же, как в родной деревне: столько же ярких стекляшек-звёзд, разбросанных по темноте; также заползает под куртку прохладный ветер. Иногда приходится одёргивать самого себя – здесь всё совсем другое, и найденные на кастрированных трупах записки «неверные русские свиньи не будут плодиться на этой земле» иногда – всё чаще – напоминают об этом.

Будь его воля, Антон бы перерезал к чертям всех афганцев – дед-Вова рассказывал, что нацисты тоже так говорили.

Во всяком случае, это честнее, чем раз за разом передаривать дружественный социализм.

Остатки сна вытряхнулись из головы – это ещё не самое худшее, обычно быстро проходит. Дольше зудит в мыслях, если Антон видит всё то же самое: но вместо добрых приветствий бьёт бывшую жену тем же ножом, которым недавно отправил к Аллаху молодого духа. Вместо радостных криков «папа, папа» Наталочка закрывает лицо руками и случайно задевает ногой со звоном падающие ряды пустых бутылок.

Потому что такие сны ярче. Как в жизни.

Горячий фильтр неприятно коснулся съеденного красными дутыми шрамами пальца. Антон несколько секунд, задумавшись, погладил себя по больной руке, растоптал остатки выкуренной сигареты мыском ботинка и вышел наружу: однажды из-за какого-то молодого пацана, курившего ночью, по его роте открыли огонь. Обидно представлять, как кому-то придётся объяснять семье, что их сын погиб по собственной глупости.

Но Антон всё ещё уверен: лучше уж так, чем вернуться домой.

Красные горы казались тёмно-фиолетовыми в ночном свете. Здесь никто не любил ночь: может быть, афганцы найдут удачный момент, чтобы отомстить за своих погибших братьев – они всегда приходили тихо, зажимая рот рукой и проводя по горлу; а может быть, начальнику роты станет плохо, и он устроит внеочередной погром.

Среди камней и выступов застыла худая фигура часового в широкой военной форме. Главное, чтобы не заснул.

Заснувших на ночном дежурстве обычно били. Не со злостью, а со страхом – и это было гораздо больнее. Начальники никогда не останавливали, а иногда присоединялись: все понимали, что спать на дежурстве – это всё равно, что своими руками потрошить каждого своего товарища.

Антон разглядел дрожащие в темноте плечи. Услышал сбитые, как будто захлёбывающиеся вдохи и выдохи. Наверное, кто-то из недавно прибывших. Остальные уже устали бояться.

Фигура часового пошевелилась. Антон нахмурился и ускорил шаг: подрагивающие то ли от страха, то ли от нетерпения руки дежурного приподняли автомат и приставили куда-то к подбородку. Всхлипывания на несколько секунд усилились.

Антон в армии почти всю жизнь: он умел бесшумно ходить и хищно выныривать из-за плеча, выбивая из рук оружие. Часовой испуганно вздрогнул и скользнул рукой к ножу в кармане. Этот ещё ничего – некоторые закрывали лица руками.

В едва заметном свете тусклых звёзд Антон рассмотрел молодое красивое лицо, грязное от красно-серой горной пыли и поблёскивающее от размазанной по подбородку влаги. Этот из новеньких – белорус, кажется.

– Какого хрена ты творишь? – кто-то говорил, что лучше бы Антон кричал и брызгал слюной, как некоторые его товарищи. Но он слишком редко повышал голос, и единственное, что выдавало его клокочущую злость – дёргающаяся среди бугорков шрамов жилка над искалеченной бровью. Наверное, не лучшее, что может увидеть солдат посреди ночи.

– Виноват, майор Св… Клочков, – часовой прикрыл рот тыльной стороной ладони и громко втянул воздух носом, стараясь избавиться от предательской дрожи в голосе и в лице.

– Тихо, – Антон положил автомат в сторону. – Кто вас в учебке оружие держать учил? – раздражённо сплюнул он через плечо. – Порвал бы себе всё лицо в таком положении, – пару лет назад один решил вот так же покончить с собой: прислонил к подбородку, нажал на спусковой крючок – и ещё несколько минут собирал разлетевшуюся по камням челюсть вперемешку с зубами. Не туда прицелился.

– Виноват, майор… – часовой надрывно выдохнул и не смог договорить.

– Фамилия.

Солдат стыдливо спрятал лицо в ладонях и несколько раз мотнул головой.

– Из Минска на неделе прибыл? – Антон знал имена всех в своей роте. Ему было всё равно, кто есть кто и кого какая постигнет судьба. Но в армии учили выполнять свою работу качественно.

– Микита Лаптёнок, майор, – часовой не поворачивался. То ли ему было страшно смотреть на командира, то ли стыдно показывать заплаканное лицо, то ли всё сразу.

– Слушай сюда, Лаптёнок, – Антон сел на камень рядом и за подбородок развернул Микиту к себе. Его шепчущий покорёженный голос казался ещё тише в тесной тюрьме из гор. Тем лучше – любой шум афганской ночью мог стать последним. – Дождись первого боя. Захочешь стреляться – стреляйся там. А сейчас ты за всех отвечаешь. Убиться здесь – то же самое, что уснуть.

Микита почесал голову и скривил губу, сдерживая новые слёзы. Антон коснулся взглядом коротко стриженных волос Лаптёнка: видимо, о вшах его тоже не сразу предупредили.

– Я домой хочу. Биджо предложил палец отстрелить, чтобы домой отправили.

– Здесь все домой хотят, – Антон нахмурился. – А как дома окажутся, всё отдадут, чтобы оттуда уйти. Когда спал в последний раз?

– Два дня назад, – Микита устало хватался за остывший воздух ртом, как выброшенная на берег рыба. – Не мог уснуть. Жарко.

– Скоро привыкнешь, – Антон завернул рукав на здоровой руке. В темноте получилось разглядеть разодранные белые шрамы от ногтей. – Потом придётся самому себя царапать, чтобы не спать. Все привыкают. И к жаре, и ко вшам, и к болезням.

– И к тому, что убивают?

К этому в первую очередь. И к тому, что ты; и к тому, что тебя.

Антон не ответил.

– Я дома часто дрался. Думал, что на войне тоже драться буду, защищать.

– Что защищать?

– Дом.

– Чей? – короткая приподнявшая шрамы усмешка. – То, что здесь происходит, ещё ни одного человека не сделало лучше. Надо терпеть и слушаться, – в детстве он думал, что его дед-Вова должен быть благодарен войне: такой он стал мужественный и храбрый, столько историй о благородстве своих друзей знал, что ни один фильм не захватывал так же сильно, как эти усталые рассказы.

Потом Антон понял, что, наверное, дед-Вова всегда был храбрым. А после войны он просыпался по ночам, чтобы выпить стакан самогонки и снова лечь спать. После войны он иногда подолгу смотрел на свою искалеченную руку, а потом смахивал с рябых щёк слёзы и просил Антона пришить пуговицу.

После войны он научился быть сердитым.

– Я боюсь.

– Разучишься, – Антон пожал плечами. – У меня остался чай. Зайди, выпей и ложись спать.

– Майор Клочков, у меня дежурство.

Антон раздражённо вздохнул. Не хватало ему ещё после такого дежурства отправлять ребят отскребать мозги от камня.

– От тебя никакого толку на дежурстве, иди спи. Слёзы вытри и иди тихо, – Антон перевесил автомат на плечо. Микита смотрел на него, как на привидение. – Если завтра лучше не станет, соглашайся с Биджо на палец.

Первого боевого задания у Лаптёнка ещё не было. Значит, ещё есть шанс не остаться в Афганистане навсегда.