Читать книгу Artemisia - Anna Banti - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление«Basta de lágrimas.» En el silencio que separa un llanto de otro, esta voz es como una chiquilla que ha subido corriendo y quiere librarse enseguida de un mensaje que la oprime. No levanto la cabeza. «Basta de lágrimas»: la rapidez del esdrújulo cae ahora como una piedra de granizo, mensaje, en el ardor estival, desde altos y fríos cielos. No levanto la cabeza, no hay nadie a mi lado.

Pocas cosas existen para mí en este amanecer cansado y blanco de un día de agosto en el que me siento en el suelo, sobre la grava de un sendero del Boboli, en camisón, como en los sueños. Desde el estómago hasta la cabeza me deshago en lágrimas. No soy capaz de evitarlo y pongo la cabeza sobre las rodillas. Debajo de mí, entre las piedrecillas, mis pies desnudos y grises. Por encima, como las olas sobre un ahogado, el trasiego apagado de la gente que sube y baja la cuesta de donde vengo y que no puede preocuparse de una mujer que llora agachada. Gente que a las cuatro de la madrugada se dirige como un rebaño despavorido a contemplar la patria devastada y comprobar los horrores que de noche produjeron las minas alemanas, una tras otra, sacudiendo la corteza terrestre. Sin darme cuenta, lloro por lo que cada uno de ellos verá desde el Belvedere, y mis lágrimas se derraman, irracionales, y entre ellas, fugaces visiones relampaguean: el puente de Santa Trinità, torreones dorados, la tacita de flores donde bebía de pequeña. Y de nuevo, parada un instante en mi vacío, me digo que tendré que levantarme, y aquel sonido, «basta de lágrimas», me sacude como una ola que se aleja. Cuando levanto la cabeza ya es un recuerdo y de esta forma le presto oídos. Callo, atónita, al descubrir la pérdida más dolorosa.

Bajo los escombros de mi casa he perdido a Artemisia, mi compañera de hace tres siglos, que respiraba tranquila, dormida en mis cien páginas escritas. He reconocido su voz mientras, desde las arcanas heridas de mi espíritu, salen a borbotones tumultuosas imágenes que son, al mismo tiempo, las de Artemisia quemada, desesperada, convulsa, antes de morir como un perro atropellado. Son imágenes limpias, nitidísimas, relucientes bajo el sol de mayo. Artemisia niña, que da saltitos entre las alcachofas de los frailes, en el monte Pincio, a dos pasos de casa; Artemisia jovencita, encerrada en su habitación, con el pañuelo en la boca para que no la oigan llorar; airada, con la mano en alto, imprecando, con el ceño contraído; Artemisia joven beldad, con el rostro inclinado apenas sonriente, vestida de gala, algo severa, por estos paseos, por estos mismos paseos: la gran duquesa pasará de un momento a otro. Bajo la ceniza de las explosiones, sin lágrimas, empiezo a hablar: ¿y la ventana en el Borgo San Jacopo por la que te asomabas al Arno?, ¿y el retrato de aquella compañera tuya cantante, enterrada en Santa Felicita? Se me escapa; o es ahora demasiado pequeña, lactante, como los lactantes de los refugiados que, en los soportales, empiezan de nuevo a llorar de hambre. Con una agilidad mecánica, irónica, las imágenes continúan fluyendo, el mundo sacudido las segrega como un hormiguero, no puedo pararlas ni recuperar las que más me importan. La cántara de leche que se distribuirá dentro de dos horas en el dispensario, las caras de las mujeres que se quejan, cada una con su mueca instantánea de desilusión y desánimo, las dos mendigas llorosas, el epiléptico que pide la imposible droga, el de la angina de pecho en pleno ataque, la cabaretera tuberculosa, los cinco niños tramposos que consiguen ración doble. De milagro, Angelica, la pequeña paralítica, detiene la procesión. Me acuerdo de sus ojos celestes, fascinados y recelosos, y de cómo su madre, la chamarilera, dice: «Es tan religiosa». Por aquellos ojos sentí la tentación de escribir una nueva historia, cuando no sabía que perdería a Artemisia. Y mientras me pregunto si Angelica habrá pasado mucho miedo, veo a la altura de su cabeza, nítida como nunca antes, una carita verdosa de niña demacrada, ojos que tiran al gris, cabellos arrubiados, una delicadeza de rasgos arrogante y maltratada: Artemisia a los diez años. Para reprocharme mejor y hacerse añorar, baja los párpados, como si quisiera avisarme de que piensa en algo y nunca me lo dirá. Pero yo adivino: «Cecilia. ¿Piensas en Cecilia Nari?». La veo, como una criatura desesperada, abrazándome las rodillas. Todavía no me he puesto en pie, mis lágrimas son sólo para ella y para mí. Para ella, nacida en 1598, anciana en la muerte que nos rodea y ahora sepultada en mi frágil memoria. Le había regalado una amiga, ahora tengo que consolarla, aunque, como pasa con los adultos, no creo que pueda devolvérsela y al compadecerla encuentro una excusa para mí, una excusa plenamente de hoy, sobre la que no tengo control. Angelica tiene los ojos y la enfermedad de Cecilia, por eso le tengo afecto. Me acuerdo, me acuerdo muy bien de cómo fueron las cosas.

Cecilia Nari, hija de señores que tenían palacio en via Paolina, y Artemisia Gentileschi, primogénita de Orazio, pintor pisano en Roma, se conocían. La ventana del ático donde está la habitación de Cecilia da al saliente de un terraplén que Artemisia alcanza bajando a saltos desde la Trinità, donde vive en una cabaña; de los Nari, desde luego. Al montículo que limita con ese saliente se sube Artemisia y no tiene miedo de alargar el brazo por el terraplén para coger, del alféizar de travertino, la merienda que todos los días le regala esa damita enferma. Ella sonríe –sonríe como Angelica– y se divierte con miedo de que Artemisia caiga, mientras ésta fanfarronea y baila y brinca, y asoma primero la pierna derecha y después la izquierda al abismo. «¿Has visto?» De repente se agacha entre las piedras y la hierba dura, y se come la torta o las rosquillas mirando fijamente a Cecilia y saludándola con la mano como si se estuviera alejando en barca. Después, comienza la conversación.

«La señora madre ha salido», dice Cecilia con voz aguda y gritona a todo pulmón, y el chillido de la golondrina que se lanza a buscar su nido debajo del alero no se diferencia mucho del suyo. Artemisia escucha muy atenta, pero balanceando la cabeza y masticando, como si pensase en otra cosa. «Ha salido en carroza –continúa Cecilia–, va a la Pace.» Muchas son las fiestas de Roma y muchas, para las dos niñas, las ocasiones de saborear juntas el gusto de una libertad solitaria y melancólicamente aventurera. Cecilia no se puede mover, ¿quién querría llevar a Artemisia de paseo? Son días en los que hasta las sirvientas, hasta las monjas corren a las luminarias y a las ferias. Y el palacio Nari, vacío de arriba abajo, vale, para la pequeña secuestrada como para la vagabunda, tanto como toda la colina del Pincio rústico y polvoriento. Desde las briznas de hierba el silencio llega al cielo sin nubes. El crujido del sillón de Cecilia apenas si lo rompe. «¿Cuántas carrozas tienes?», pregunta Artemisia con vehemencia, pero con la mirada distraída, sujetando entre el pulgar y el índice las patas de un saltamontes atrapado por sorpresa. Cecilia encoge los hombros como dos alitas cartilaginosas: «Yo que sé, doce, trece...». «¿Tampoco hoy puedes caminar?» De pequeña Artemisia era incluso cruel, y ahora hace el gesto de lanzar el saltamontes a su amiga. Su rostro se crispa fingiendo un esfuerzo y una satisfacción tan truculenta que por sí misma justifica el grito angustiado de Cecilia. «¡No, no!» «Qué tonta eres», dice Artemisia, de repente alegre, cariñosa. Se ha puesto en pie, ha lanzado el insecto por el terraplén y se remanga hasta los hombros el tosco vestidito de paño grueso. «Ahora doy un salto y voy a verte.» Nuevo grito de la enferma mientras Artemisia retrocede para coger impulso. Echándose al suelo, cuerpo y ropas hechos una maraña, ríe. Así pasan las horas.

Poco se atreve a preguntar Cecilia a los que poco responden. Apenas el ama que a veces suelta un: «¡Si la Virgen buena se la llevase!». Pero sabe que el padre de Artemisia pinta santos, como la tía monja, incluso más grandes. «Grandes así, anchos así», explica Artemisia extendiendo desmesuradamente brazos y piernas, en el montículo. «Ahora un San Sebastián, todo desnudo, con las flechas y las heridas y la sangre que mana. Sangre verdadera, sí», precisa sin pudor, azuzada por el asombro de las pupilas celestes. «Quien hace de modelo de San Sebastián debe sufrir las heridas.» Cuando habla del padre, de sus pinturas, de sus éxitos, entre ingenuas invenciones y crudas realidades, Artemisia se empapa veloz de la escena y sus sonidos. «Está el canalla que abre la boca, aprieta los dientes, lleva una espada en la mano, y se oye el aullido del viento. Está la Magdalena, que es Catalina la de la lavandera, preciosa, con los cabellos rubios, que se cansa de estar de rodillas; babbo1 no quiere que yo le hable. Yo hago de ángel con las alas.» «¿Las alas?», pregunta Cecilia sin acabar de creer la maravilla. «Alas de verdad, todas de plumas, las ha cosido Vincenzo el de las monjas. Ya verás, un día vuelo.» Como siempre que la invención es escandalosa, Artemisia endurece el rostro y mira aquí y allá, imitando a una mujer muy ocupada, segura de lo que hace y de lo que dice. Cecilia no replica, pero sus ojos se hacen de cristal inerte, insensibles como si estuvieran cerrados. Se aleja visiblemente en un ensimismamiento impenetrable, nocturno, y Artemisia la ve realizar pequeños gestos de niña abandonada que, inquieta, intenta hacerse compañía con sus propios brazos. El silencio que desde la tierra ha subido al cielo vuelve a la tierra, rotundo, y desciende por aquel desmonte que comienza frente a los ojos de las niñas y termina en un foso detrás del Palacio Nari, lleno de cascotes, desperdicios, ratas muertas, aguas fétidas. Frente a frente, parece como si las amigas no se conocieran. Como si la vida o la muerte las hubieran separado. Hasta que un murmullo se eleva y es Artemisia que piensa en voz alta, como hace cuando, después de una carrera, se detiene, sola, entre los arbustos de la colina. «Menica quiere que le devuelva la manta de lana y Cecco tiene frío.» O bien: «Una Navidad, unas Pascuas, después tengo doce años y ya puedo casarme». O casi cantando: «Babbo es el mejor de todos, lo ha dicho hasta el compadre Cósimo, que es furriel. Y ahora pinta “pa los frailes”».

Haber recordado que a los diez años Artemisia decía pa los frailes, apocopando con un prestado acento ronco la fluidez heredada del hablar toscano, me parece un logro, una prueba de fe en su historia. Continúo rememorando que el sol ya alarga las sombras, que la media noche no está lejos. Fuera aún brilla todo, pero en el cielo la oscuridad gana espacio a cada minuto. Y entra Ersilia, el ama, resoplando por el calor de la fiesta. Toda sudorosa en el corpiño de gala, impaciente y socorredora, con la taza de tisana en la mano y las quejas en la boca. «¡Santo Cielo, Jesús María, viendo quién vive y que mueran los padres de familia!» No acaricia a la niña, pero saca de debajo del delantal de tafetán los dulces de la feria, almendrados, huesos de santo y una medalla bendita. No parece advertir a Artemisia, pero los dulces los pone sobre el alféizar. Veo el gesto esforzado y trémulo con el que Cecilia los empuja hacia su amiga, la piel brillante de su manita. No sé cómo Artemisia los coge. Y veo también el movimiento de cansancio secreto, casi austero, que le derrumba los párpados morados sobre las pupilas celestes –tiene escasas las pestañas– y el hundimiento de sus pequeños hombros en el almohadón, mientras la boca hace un gesto de enojo infantil y después se arquea en una mueca adulta de desprecio, lenguaje inocente de un sufrimiento demasiado penoso.

Quizá con esta mueca, más delicada y altiva por el soplo de la adolescencia, Artemisia dijo secretamente adiós a Cecilia un año después de que «se hubiera hecho mujer», en primavera, y se apretara el ceñidor bajo el pequeño seno, como las vecinas. Ahora era distinta la vuelta que Artemisia tenía que dar para alcanzar la ventana alta de Cecilia. Una vez más, Orazio Gentileschi se había cambiado de casa, hombre inquieto desde que se quedó sin mujer (tres había tenido en diez años, la última, una pelirroja que se escapó con el cocinero de Monseñor) con todos aquellos hijos. Se instaló en la via della Croce y vivía muy receloso por aquella muchacha que crecía; quería meterla a monja, y pobre de ella si se la encontraba vagabundeando como cuando era pequeña. Ya no tenía aprendices, desde que hacía seis meses había despedido al último, el inglés de ojos blancos y cabello de estopa que en la puerta de la casucha gritaba por la tarde: «Miscia, condenada, ven a comer». Cuando no estaba en casa les encomendaba, aunque arrogante, a las comadres de la vecindad que le echasen un ojo a su puerta para que la niña no saliese. Después volvía de noche, a las cinco o seis horas, y Artemisia y Francesco se habían dormido a la mesa, junto al plato de sopa fría. Artemisia aprendió enseguida a salir acompañada de mujeres y chicas mayores, siempre trajinando entre iglesias, monasterios y cocinas de señores; y a valerse del pretexto de la mecha y del aceite para el candil. Chismorreaban porque de vez en cuando se separaba de ellas y durante un rato no aparecía. La veían tomar la calle de los huertos y guiñaban el ojo. No sabían que Artemisia iba a casa de Cecilia.

Acudía de tarde en tarde, la última vez con un sol de octubre inmóvil en el cielo, como una medalla de oro, y un aire suave: el olor de aceite almizclado que Artemisia ponía a escondidas en sus cabellos llegó hasta Cecilia. Cuántas cosas les habrían ocurrido aquel verano sin que hubieran podido decírselas; apenas se habían visto. Artemisia le contó que ahora ella también sabe pintar, que el babbo, que frecuenta a personas importantes, le enseña, y que Agostino Tassi, caballero y gran pintor, le explica la perspectiva, y que no hacen más que hablarle todos, hasta Cósimo, el furriel, que se ha hecho muy rico… Fue entonces cuando la boca de Cecilia, torciéndose por aquel reflejo doloroso que le era habitual, le pareció a su amiga la boca graciosa de una dama aburrida. Le habían despuntado a Cecilia dos ricitos ligeros detrás de las orejas, al cuello llevaba un escapulario azul y un anillo de oro en el anular derecho; la mano, abandonada en el regazo, tenía una ligereza preciosa, distante. Y por primera vez, Artemisia advirtió el abismo que, inexorablemente, la separaba de aquella mano. Enojo, añoranza, una amargura celosa, y debajo, el gemido de una oscura indignidad, incurable. «Muy rico –continuó, azuzada por una ácida ira toscana– y me manda bandejas de dulces y sorbetes y vino de España y cadenas de oro…» El ansia de inventar abrió una pérfida rendija por la que aparecía materialmente en escena el verdadero Cósimo, gordo y pálido furriel papal, siempre con las manos en el cinto de los calzones: compadre de Orazio, vago protector de artistas necesitados, con espuria prole, platerías sucias, terciopelos de segunda mano. La jactancia: «Y me dará la dote», pescada en el recuerdo de un vulgar bisbiseo del hombre a su oído distraído, se encontró con la fulgurante revelación de un malestar que ahora le lamía los pies como un perro sucio, y no supo pronunciar. «Hongos frescos, pequeñitos», cantó, desde la esquina de la via Ferratina, la voz cansada y dulce del campesino de siempre. Cecilia, sin hablar, arquea con un suspiro los riñones y el ama acude presta, obsequiosa, como la doncella de una dama. «Adiós, adiós», grita Artemisia volviendo la espalda con la loca agilidad de la primera infancia para saltar de piedra en piedra y desaparecer. Y lloró, por el camino de los huertos, mientras corría cuesta abajo, y los viñadores la miraban, embobados. Se desgarró el vestido estrenado para Cecilia y no quiso ponérselo más.

En Pitti, las chicharras humanas parlotean sin parar; es ya mediodía. La luz ha comenzado a las ocho, desde las seis están llegando los sudafricanos y las mujeres los han besado, como hemos podido ver desde las ventanas rotas de la galería Palatina, nuestro refugio. Bajo el sol infernal, una despiadada náusea se apodera de quien esto escribe. Con una intransigencia imperdonable rechazo la absorta añoranza de Artemisia, me avergüenzo del empeño con el que la he entretenido en plena guerra, toda la mañana. Pero sé que reincidiré en mi locura y ya la noto rechinar en mis mandíbulas: «No es verdad, Cósimo no me ha puesto un dedo encima». Se ha detenido en el adiós a Cecilia, en lo que Cecilia ha podido creer o escuchar; las perversas mujeres de la casa, el ama que no la miraba.

Si pienso en las páginas destruidas, en la cautelosa libertad con la que movía a una protagonista tan presente ahora, no sé qué añorar más. Me ofende el ímpetu con el que voy más allá de lo que la memoria me permite, de lo que el relato contenía. Incluso podría jurar que Cecilia Nari no pensaba mal cuando apretó los labios. Era el dolor ya aprendido como un comportamiento que la quería cada vez más atenta. Murió. Murió al cabo de un año. «Precisamente en 1611, en abril», remarco entrecerrando los ojos al sol, rojo bajo los párpados, como las débiles llamas de las antorchas en el modesto funeral. No tan pequeño, por otra parte. Los Nari hicieron alarde de aquella liberación, desde la via Paolina hasta San Lorenzo todo fue un cortejo de doncellas, blancas y morenas, azules y pardas. Los amigos de infancia siguen siendo siempre niños, Artemisia se asombra de que Cecilia haya muerto. «No me lo habías dicho.» Después, junto a las antorchas, encuentra la tumba de su vergüenza, una tumba ardiente, y de nuevo intento consolarla. «No ha sabido, no entendía de amores, de abandonos, de traiciones. Ersilia no le ha contado más que la historia de Genoveva. Te creía una Santa Bárbara guerrera, desde su ventana le parecías alta como las torres de la Trinità.» En el empeño de improvisar un consuelo, lo que he escrito y he perdido se me vuelve inestimable como un texto único, y cuanto más recobra, tranquilizándose, Artemisia su dignidad, más quema mi dolor. Expulsada de un tiempo narrado, razonable, tiene sobre su persona misteriosa todas las edades, y la veo alejarse con aquel ademán de Diana que tuvo entre los dieciocho y los veinte años, cuando, casada por conveniencia, marido no quiso y vivía solitaria.

Vuelvo a encontrarla en el prado, a la altura del Belvedere, donde la gente se tiende sobre la hierba tibia, aun a riesgo de las ametralladoras. «Desafiaba lo que la gente decía, la vecindad de Santo Spirito, de Sant’Onofrio. Caminaba derecha, con los ojos bien abiertos, sin mirar a nadie. Salía sola, por desprecio.» El gesto de sus labios apretados imita el de Cecilia, que la hirió. «Que la hirió»: así había escrito en una hoja aproximadamente a mitad de la página, y una gota de agua había emborronado la línea. Ahora es cuando Artemisia –y no sólo Artemisia– sucumbe al recuerdo. Gime calladamente, como una Medusa entre las serpientes, y de nuevo está extendida, aplastada en un sueño blanco de polvo, y vuelve la cabeza de lado, como una joven muerta que exhala el último aliento. Cae el crepúsculo, ayer tarde todas las piedras de Florencia estaban firmes, todas las cosas que amparaban, intactas. Allí abajo, las últimas vigas ceden. Se dice que misteriosos incendios se propagan entre los escombros. Vuelve a comenzar la maldita noche, pero entre los pactos de mi sueño letárgico, en el suelo aterrado de un palacio real, una nueva presencia exige satisfacción a toda costa. Para eludirla la interrogo no sin maliciosa ironía. «¿No cesa tu añoranza, Artemisia? ¿Añoras hasta a Serafino Spada, un nombre inventado, al que le tembló la mano escribiendo el acta cuando te pusieron las cuerdas? ¿Tenía en verdad pecas y ojos amarillos aunque piadosos? ¿De Bérgamo? ¿Había llegado a Roma en el 1608? ¿Cuando se quemó el Palacio Farnese? Y ¿miraba él desde la plaza a los sampietrinos2 que se pasaban los cubos para apagarlo?» En la oscuridad, en la brutalidad del fragor de la guerra, bajo mis párpados apretados con fuerza, el rostro de Artemisia se enciende como el de una mujer belicosa. Podría tocarlo, y le veo en medio de la frente aquella arruga vertical que tuvo desde su primera edad y no hizo más que profundizarse. Como una sonámbula furibunda se pone a gritarme al oído. Tiene la voz ronca y el acento entrecortado de la aldeana de Borgo, modos desgastados pero inagotables en los intentos desesperados de expresarse, de justificarse. ¿Y qué otra cosa ha hecho Artemisia sino justificarse, desde los catorce años?

«Agostino venía todos los días, ¿no? Venía con aquel aire, ya vestido de turco, ya de caballero, el collar en el pecho. Hacía muy bien de Rugantino,3 nos hacía reír a los niños, lo que significaba condescender para alguien que se tenía por gran hombre. Babbo pintaba y estaba callado; él se paró a mirar lo que yo dibujaba y va y me dice: “¿Quieres aprender perspectiva?”. Vivíamos en la Croce, había dos entradas, un puerto de mar. Yo hacía la comida, lavaba incluso, cuidaba de los niños, que eran pequeños, ¿no? Francesco, de diez años, y Marco, que todavía llevaba pañales. Los techos de viguetas, frío en invierno, calor en verano. No podía abrir la ventana, siempre alguien me hacía gestos feos. Así era Roma. Estaba aquel que iba vestido de largo con la barba rubia, rojo como si siempre tuviera calor, Pasquino el cochero, desvergonzado, con el pecho descubierto, y Luca, el sastre, que me mandó a escondidas el camelote verde. Todos querían entrar, de nada servía tener las puertas cerradas. Babbo me quería meter con las monjas, y después venía el furriel Cósimo con la carroza, y todos a la taberna. Agostino me sentaba a su lado. Lloraba, reía, quería casarme. La comadre Tuzia bajaba a por agua o a por fuego y se quedaba conmigo todo el día y hablaba mucho. Decía: “Vamos a hacer una torta, yo pongo la miel”. Para que yo no me estropease las manos amasaba ella, y sujetaba al niño para que lo pintase. Decía que yo no estaba bien en aquella casa, con todos los que iban a comprar cuadros, caballeros, mercaderes. “Quieren buscarte la ruina, pero tú hazle caso a quien podría ser tu madre. Está Agostino, que se muere por ti, y Cósimo me lo ha dicho, pregúntale si no se casaría contigo. Cuidado con Cósimo también, háztelo compadre, pero es un tipo que puede darte caza, tiene más mujeres que Mahoma.” Cortaba la torta, se la servía a los niños, mordía su trozo: “En menos de un año tú también tendrás uno. Cásate con Agostino, tonta, él te llevará en carroza mejor que Cósimo”. Aparecía de repente Agostino no se sabe de dónde, me llevaba a la sala para la lección, Tuzia nos seguía y cerraba la puerta… Tenía catorce años.»

«Catorce años», continúa cantando débilmente, con la luz del día, una Artemisia distinta, joven desventurada y contenida. No le importa que me distraiga de la aflicción de haberla perdido, se enorgullece de existir fuera de mí y casi se empeña en precederme con pasos mudos, cuando el sendero soleado que recorro se queda en sombra. Senderos de boj, de acebos recortados, lo bastante amplios para que una pareja de rígidas faldas pase por allí cómodamente. El lenguaje es suave, modulado y fruto de experiencias de todo tipo, experiencias de un eterno relato que, de tormentoso, puede convertirse, en favor de una amiga, en patética jactancia. «¡Catorce años! Me defendí y no sirvió de nada. Había prometido casarse conmigo, lo prometió hasta el final, traidor, para que no me vengara. Me había dado una turquesa: “Con ésta, me he casado contigo”, decía. Me torturaron delante de él, estaba lívido y no decía ni una palabra.» Confidencias bellamente rematadas, dedicadas a la cantante Arcangela Paladini, una morena pálida, de nariz afilada, que acaba de salir de la habitación de la vieja duquesa. Las dos virtuosas pasean como damas, en la cadencia del paso tintinean sus collares de pacotilla: en silencio piensan en cómo progresar dignamente en una amistad teatral. Pero la sombra de Arcangela es frágil y los fugitivos del patio, en cautividad, gritan. Nada más fácil que sustituirla a ella y obligar de nuevo a Artemisia a una violenta sinceridad. Oscilando sigue la turbada memoria de lo que escribí, de lo que quería adivinar o sacrificar a la fidelidad de la historia. Estalla el grito dramático y fuera de lugar en boca tan tierna: «¡Éste es el anillo que tú me das, éstas son tus promesas!». Serafino Spada, el jovencito ayudante del secretario, escribe con ojos entreabiertos, asustado. Artemisia me confiesa: «Agostino era feo. Era rechoncho y amarillo y el susto le ensombrecía el rostro. No me gustaba, no me había gustado nunca. Y el anillo se lo tiré a la cara al juez, no sé cómo, para hacerme notar. Era un hombre gordo de mediana edad con una verruga en la frente y hablaba con la nariz. Vivía en los Giubbonari, su mujer se llamaba Orinzia. Al verme lanzar el anillo se echó a un lado, abrió muchísimo los ojos y las comisuras de la boca le llovían hacia abajo. Creí que quería gritarme. Pero no dijo nada. Pensaba que las mujeres eran todas iguales, todas…».

Ahora es cuando Artemisia recita la lección para mí sola. Quiere demostrarme que se cree todo lo que inventé y se vuelve tan dócil que hasta sus cabellos cambian de color, se hacen casi negros y olivácea la tez. Así la imaginaba yo cuando empecé a leer las actas de su proceso en el papel florido de moho. Cierro los ojos y por primera vez la trato de tú. «No importa, Artemisia, no importa recordar lo que el juez pensase de las mujeres. Si escribí eso, no era verdad.» Inclina la cabeza, vuelve a aquel rubio sin brillo de las niñas malsanas, de sudor ácido, pero insiste: «Por la ventana de Corte Savella vapores cálidos, moscas, gritos y peleas de mendigos en la calle por las sobras de la sopa de los presos. Al lado, el hedor de los dos guardias, con las cuerdas y las maderas de la tortura todavía en la mano. Uno era piadoso, le lagrimeaba un ojo. Sabía también, sin mirarlo, que la mandíbula de Agostino temblaba. No me importaba casarme con él, ni siquiera ser deshonrada como decían. Fue entonces cuando conté todo lo que había sucedido, todo. Con pelos y señales…». Aun más cansada que ella, tengo que ayudarla. «Lo contaste todo, no en el segundo, sino en el primer examen. Tu padre, que había escrito la denuncia en el primer momento de cólera, partió para Frascati, no quería verte. Estabas en manos de los vecinos, de los quejicas de los Stiattesi, de la señora Tuzia, la alcahueta, del furriel Cósimo. Unos te sugerían una cosa; otros, otra. Tú quisiste hacerlo a tu manera, como en confesión.» Me bebe las palabras de la boca, asiente con la cabeza. «Estábamos solos en la sala. La señora Tuzia golpeaba la tabla de cortar en la cocina. Dije, tengo fiebre, dejadme en paz. Dijo, tengo más fiebre que vos y me cogió de la mano, quiso pasear un poco. La puerta de mi habitación estaba abierta. Me sujetó a la fuerza sobre la cama con uñas y dientes, pero yo había visto en el cajón el cuchillito de Francesco, lo cogí, y lo llevé de abajo arriba, cortándome la palma.» No puedo volver a la confusa precisión anatómica del examen de la jovencita Artemisia. Las palabras que las comadronas, tras haberla visitado, le enseñaron, han pasado a través de mi memoria como relámpagos, dejando triste ceniza. Y ni siquiera la tierna Artemisia se acuerda ya de aquello. Apoya la cabeza sobre mi hombro, peso de gorrión, y con voz convaleciente: «Después, todas las veces sangraba, y Agostino decía que era de complexión pobre». Ni siquiera sirve ya la mueca de desprecio. Los grandes ojos se embelesan sin rencor y son los ojos de una inocente a quien el misterio de la vida ya nunca convencerá.

De cuántas formas distintas puede expresarse el dolor por la integridad violada, Artemisia me lo da a entender con ese aire de sacrificio y peligro que suscita, con los remordimientos de los demás, su propio remordimiento por haber renacido en vano. Nuestra pobre libertad se liga a la humilde libertad de una virgen que, en 1611, no es otra que la de su propio cuerpo íntegro y no acepta haberla perdido para siempre. Durante toda la vida se esforzó en sustituir esa libertad por una mayor y más fuerte, pero la añoranza de aquella otra, la única, permaneció. Me parecía haberla tranquilizado con aquellas hojas escritas. Ahora vuelve más intensa que nunca, con un movimiento de resto de naufragio que aparece y desaparece sobre la ola que lo lleva, y por momentos da la impresión de que el agua límpida lo haya engullido. Quemada mil veces por el escozor de la ofensa, mil veces Artemisia retrocede y coge aliento para lanzarse de nuevo al fuego. Así acostumbraba a hacer tiempo atrás, así acostumbra a hacer hoy conmigo.

«El paseo.» Es la niña que tira de la manga y pide el cuento preferido; es la acusada que no se cansa de requerir al único testigo favorable. Una vez más quiere desmontar de lo irreparable, remontar la corriente, anular el hecho con una explicación. No me consiente ni ordenar las palabras. Estabas pálida, después de un invierno encerrada, y por la tarde, si el babbo, al volver de Monte Cavallo, dejaba la puerta un poco abierta, de pronto Tuzia entraba y decía: «Esta hija, señor Orazio, no tiene muy buena pinta. Hablo con conocimiento, porque las Zoccolette4 quieren muchachas robustas y la superiora os la devuelve a casa. Yo digo siempre: aire bueno y devoción mantienen la salud». Babbo te miraba, incrédulo y aburrido, y dijo que sí deprisa, que te llevase la señora Tuzia de paseo, bien temprano. La mañana estival era brumosa y parecía exhausta. En las colinas, más allá de Trinità dei Monti, podía verse la ventana de Cecilia Nari, cerrada. El sol se descubrió cuando tomabais la carretera de San Giovanni, un río de pesado polvo que los carruajes, rodando, levantaban hasta el cielo. «Si pudiéramos disponer de una», suspiraba Tuzia. Iba con ella toda su tropa, la hija cheposa, los cuatro varones, el niño que lloraba y hasta Francesco, que había querido ir, pero se quedaba atrás, como enfurruñado. Al pasar Santa Maria Maggiore, aparecen dos, quietos a los pies de un acebo, eran Agostino y el furriel Cósimo. «¿Adónde van estas comadrecitas tan temprano?», dijo Cósimo dándole en el codo a Agostino, y entretanto llega Francesco. «Tu hermana debe de estar cansada y aquí está la viña de un amigo», le dice Agostino como le diría a una persona mayor, pero enfilándole en el brazo media ristra de rosquillas azucaradas. Tú seguiste caminando y dejaste a todos atrás, Tuzia hablaba sin parar con exclamaciones y risitas, ya no entendías sus palabras. Después notaste a la espalda su respiración agitada, corría y masticaba pastillas. «¿Quieres? Son dulces y quitan la sed.» No respondiste, es más, andabas con furia, sentías ganas de llorar y un extraño orgullo avergonzado. También Francesco te alcanzó, comiéndose las rosquillas, y también él te las ofreció. Quizá Agostino y Cósimo se habían quedado parados, quizá te seguían, no quisiste volverte.

Artemisia no está satisfecha: ¿no haberse vuelto es acaso un mérito? Ella esperaba más, sobre todo, la argumentación de un relato más pausado, una interpretación meditada de sus gestos, justo lo que yo ya no puedo darle sintiéndola tan cercana. Como pisándome los talones, así me van y me vienen las imágenes y los recuerdos. Ahora me cuenta cómo fue a San Paolo, cuando ya no era doncella, y cómo le parecía que en cualquier momento la iban a violar.

«Fui en carroza, vivíamos entonces en Santo Spirito, la vecindad lo sabía todo y Agostino a veces me provocaba, a veces me decía: “¿Por qué no le haces caso a aquél del vestido largo?”. Parecía que hablaba en serio y después amenazaba con matarme. Se me había metido en la cabeza ir a San Paolo a ver el cuadro de babbo para el altar, que no lo había visto colocado, y sentía en el corazón que me vendría bien. Soplaba el viento pero yo quise ir de todas maneras, aunque Tuzia se oponía por las amenazas de Agostino. Dije, voy por mi cuenta; entonces me parecía que, después de la vergüenza, tenía al menos el derecho de ser libre como un hombre. Hasta los críos me molestaban si pensaba en cómo nacían, pero ella se vino detrás con todos los suyos, y me bastó ver cómo se anudaba el pañuelo y se sonaba la nariz, ya en la calle, para comprender que no íbamos a ir solas. Al principio de la Longara había una carroza parada, que el polvo parecía comerse, y un hombre embozado con la mano en la portezuela. Me di la vuelta para volver a casa porque había reconocido las pantorrillas torcidas de Agostino, pero el viento me pegó el cabello a los ojos, y cuando volví a abrirlos Agostino estaba allí y me hacía señas para subir y sonreía como si estuviésemos de acuerdo. Aquella carroza era inmensa, cupimos todos, y eso que estaba dentro el viejo Stiattesi, que rezaba el rosario y suspiraba. “¿No querías ir a San Paolo? –dijo Agostino apenas hubo cerrado la portezuela descubriendo sus dientes amenazadores–. Vendrás conmigo. Dale, cochero.” Al sentirme arrastrar, mi furia se agotó; llegué a estar tranquila y casi contenta, ir en carroza me ha gustado siempre. En los prados él quiso bajar, Tuzia dijo que le dolían los riñones y que los niños se perderían por las acequias, con lo traviesos que eran. Sólo mi Francesco bajó con nosotros, pero Agostino lo amenazó si nos seguía. Él cogió una piedra, después la dejó caer despacio y nos miraba desde donde estaba. La hierba era dura, la tierra blanda y me mojaba los pies. El viento había cesado, quería imaginarme que estaba sola y perdida, cerraba los oídos a la voz y a las pisadas de Agostino, pero nuestras sombras estaban ya unidas. Así esta vez hizo también lo que quería. Me agotaba la rapidez con la que, en aquel tiempo, pasaba de la hostilidad al consentimiento y, sin embargo, en el fondo de mi corazón continuaba desesperándome hasta el final. Aquel día Agostino me dio el anillo acompañado de un gran juramento de casarse conmigo en cuanto llegaran las alianzas, me dijo que su mujer había sido una mala mujer y que había muerto, en Lucca seguramente. Estaba callada, después hablaba de golpe como si alguien me lo sugiriese, con palabras ajenas. Pero aquel día, cuando llegamos a la iglesia donde los demás nos esperaban, me pareció haber cambiado para siempre, me sentía como una esposa, ni siquiera me avergonzaba. Tuzia me dio un pellizco alegre, como hacía ella, y mi desesperación volvió. Habría sido capaz de pegarle. Me tocó entrar, persignarme, mirar el cuadro de mi padre y oír cómo se hacía el entendido, esto no está bien dibujado, aquí hay poca luz, el color es turbio. Francesco dijo en voz alta: “Tengo sueño”.»

De mí depende el silencio que sigue a este relato roto, acosado por una prisa convulsa. Decido que ya no dejaré hablar más a Artemisia, no hablaré más por ella. En mi presente ya no hay sitio ni para el pasado ni para el futuro. Pero mientras discurro con los vivos polvorientos, una fresca vocecita obstinada y quejosa repite la pregunta: «¿No lo cuento bien?», y me recuerda la torpeza de las mujeres simples y curiosas: pero Artemisia fue una gran mujer. Igual que un marido irritado, vuelvo a la ofensiva: «¡Como si tú creyeses en lo que yo escribía! ¡Como si te importase de verdad mi pérdida!». Busco una piedra limpia donde sentarme; otra jornada de guerra está acabando, estoy cansada y los senderos del Boboli son una inmensa letrina. En una ridícula fuentecilla, que más parecía una broma feudal, diez mujeres pelean por el agua, pero yo no les presto atención; soy una prepotente arrepentida que hace propósito de enmienda. Y el tercer paseo de Artemisia me persigue.

Le llevaron un mensaje de Corte Savella. Lo entregó un mendigo cubierto de falsas úlceras, que subió la escalera con pasos sordos. «Que viniese la señora Artemisia después de las once de la noche, que el señor Agostino quería hablar con ella.» El hombre se expresaba con dificultad, era un siciliano y, en la planta baja, se metió en la destartalada habitación de los Stiattesi y ya no quería salir. Más tarde subió las escaleras el viejo Stiattesi, arrastrando los pies, lagrimeando y siempre aferrando la mano, el brazo o el vestido de Artemisia para enfatizar lo que decía y persuadirla. «No como ni duermo mientras dure este vituperio, os debéis casar como Dios manda. A Corte Savella os acompaño yo, le diremos a Orazio que vamos al Santísimo. Irá también Grazia, os hará de madre, va a salir de la cama sólo para esto.» Besaba el suelo, levantaba el crucifijo al cielo, se lo ponía en el pecho.

Era ya de noche; Grazia, extenuada por la fiebre, no conseguía andar, y el marido le mandó que nos esperara sentada a oscuras en un escalón, era muy vieja y nadie le hacía caso. Pasaron Ponte Sisto, después, en lugar de doblar por San Carlo torcieron a la izquierda. «No se lo digáis a nadie –bisbiseaba el viejo–, no le digáis ni a Tuzia ni a Clementina que os he traído yo. Confiad sólo en mí, guardad el secreto. Que no lo sepa vuestro padre, por el amor de Dios, es hombre colérico.» Habían encendido la lámpara hacía poco en el cuerpo de guardia porque todavía chisporroteaba y Stiattesi dijo: «Esperadme aquí», y fue hacia una mesa donde dos guardias jugaban con un sujeto, sentado de espaldas, que se volvió. Era Agostino. El viejo se quitó la gorra y se quedó inclinado delante del dueño. Hablaron y hablaron, y Agostino de vez en cuando se agitaba, impaciente. Fingía no darse cuenta de que Artemisia estaba junto a la puerta, parecía que allí también mandaba. Finalmente el viejo se separó de él y dijo en voz alta: «Acercaos, señora Artemisia, vuestro prometido os quiere hablar». De la penumbra de los rincones surgieron risotadas groseras que comentaban aquella voz pedante y untuosa; y un soldado, cortándole el paso, hizo el gesto de inclinarse hacia la muchacha y después se dobló por la cintura, carcajeándose. Uno decía: «Ilustrísima», otro imitaba el cacareo de las gallinas y otro gorjeó con escándalo: «Bien mío». Todos eran hombres que acusaban con aquellas burlas grotescas su presencia invisible, ligada al hedor del cuero y el sudor. «Una propuesta de caballero a quien le importa su reputación –continúa Stiattesi mirando alrededor y sonriendo al mismo tiempo como si aquellos escarnios fuesen algazara de niños–. Decís que no ha sido el primero, la denuncia se suspende, lo sacáis de la cárcel y pronto se casa con vos. Si es verdad, santa penitencia; si es mentira, la ofrecéis a las Ánimas del Purgatorio. Ése es mi consejo.»

No voló una mosca, pero un estruendo inmenso abrumó los oídos y los sentidos de Artemisia, su sangre pesó como el plomo y su rubor, para quien se fijara en él, era una torturada lividez. A la luz del fanal, que como un murciélago no deja de batir su sombra en el pavimento, Agostino es un objeto oscuro que la mira, y es imposible restituirle carácter de hombre ni de amigo, ni de amante. Quizá la saludó, quizá dijo algo, mas he aquí que aparece el furriel Cósimo Quorli: «Vamos, señorita, tu nombre ya lo sabes poner, aquí está la hoja y aquí está el esposo». Y la salvación fue el mismo movimiento que, por un impulso bien distinto, la separó de Cecilia: volver la espalda, huir. Corría en la oscuridad sofocante, no lo bastante densa como para derrotar el recuerdo del lampión rojo y el confuso vocear de los guardias y encarcelados, sorprendidos por aquella fuga. Quizá Stiattesi la perseguía, pero ella sabía correr, gracias a Dios, sin tropezar, y la calle era cómoda y segura bajo sus pies veloces. No temía un encuentro desafortunado, y cuando se dio cuenta de que nadie la seguía, recuperó de pronto la respiración honda y ligera, y gritó como si fuese de día a la pobre Grazia, temblando en el escalón: «Vamos, vamos». Estaba dispuesta a levantarla, a llevarla en brazos, fuerte como un caballo. Y todo fue milagrosamente bien; las calles estaban desiertas, desierto el portón, la escalera. Nadie la vio subir, cerrar la puerta. Sólo quien está abrasado por la vergüenza llama a estas nimiedades una fortuna. Tuzia no estaba, Orazio no había vuelto. Muy callada se metió entre las sábanas sin ni siquiera mirar a los hermanos que dormían, pobrecillos. Su sangre estaba hinchada y tensa como una nube de temporal; después, poco a poco se condensó, volvió a fluir, atravesada por frases y sentencias demasiado rápidas, desesperadamente concisas para un cerebro tan joven: «Si durase siempre la oscuridad, nadie me reconocería como mujer, infierno para mí, mal para los otros», por decir sólo alguna de ellas.

Aquella noche no pensó en rescatar el recuerdo de su antigua inocencia ni en abundar en él, incrédula ante lo que había sucedido, convencida de su derecho de ofensa y de resarcimiento, y también de su triunfo de víctima. No tuvo fuerzas para detestar al amador violento y bellaco, a las alcahuetas, a los falsos testigos, a Cósimo, a Tuzia, y a aprendices, lavanderas, modelos, barberos, pintores parásitos, personas que demostraban no haberla visto siquiera desde que era pequeña y que, sin embargo, la habían vigilado hora tras hora, sustituyendo a los suyos delante del juez con gestos y movimientos irreconocibles. Hoy se siente culpable, tan culpable como se quiera, culpable como cuando robaba fresas en el huerto de los frailes y la pálida Cecilia la miraba. Si la tratan así, debe de ser por algo. Una mancha la había señalado siempre a los ojos de todos. Tuzia dijo cuando respondió a Orazio: «Cuidad a vuestra putilla»; es justo que las vecinas, agazapadas como gatas sobre los alféizares del pequeño patio, se intercambien chismes sobre su caso, todos los días, en voz alta, sin tener en cuenta a la gente. Una frialdad abatida le dispone, en estas condiciones, un porvenir solitario y resignado de réproba, que al menos será su reino, como suyos son esta oscuridad, esta cama donde se ha escondido y el sueño que nadie puede impedirle simular, si una luz quisiera forzarlo. Allí se quedará, dueña de compadecerse y de pensar como no está permitido pensar, distinta de los íntegros, pero también de los corruptos. Podrá hacer sus cálculos, como un mendigo cuenta sus cuatro monedas sobre las que todos quieren preguntar. Tendrá el tiempo por compañero, lo llenará a su modo, con lágrimas, indiferencia, alegría, que nutrirán secretamente su maltratado orgullo, donde nadie podrá penetrar. Al final, volviéndose del lado derecho para dormirse: «Verán quién es Artemisia», se le viene a los labios. La altivez juvenil y un poco fanfarrona de su naturaleza viene a confortarla, ángel negro y pueril, inocente y fuerte que vuelve despacio a custodiarla. Éste ignora la humildad, la dulzura, la duda cauta y sombría de la condición femenina; nada detiene el viento en sus alas. Sólo una tierna sumisión puede pararlo si Artemisia Gentileschi piensa en su padre. Pero el difícil amor de Orazio se ha apartado de ella y su gran valor es una espada justiciera de toda debilidad cuya sola imagen basta para herir. A quien no quiera morir de pena le conviene destetarse.

El tercer paseo de Artemisia me ha conducido a un camino que no tiene objetivo ni final, mientras cambian los días pero no las cosas ni los sucesos, en torno a mí. Y no cambia el obstinado trabajo, no ya de la memoria, sino de las imágenes que de la memoria extraen un imperceptible alimento. Aquella que me consoló, que me añoró, y que estuvo conmigo viva, viva y exaltada, me ocupa como un personaje que nadie puede ignorar, de fama ilustre, preñado de ejemplo. Un personaje de biografía obvia, que vale la pena resucitar año tras año, hora tras hora, precisamente en los días en los que su historia calla. Ni una página recupero de los escombros, sólo el recuerdo de un texto, un manual ilustrado. Agostino, absuelto y liberado gracias a las intrigas del furriel Cósimo y los venales oficios de Giambattista Stiattesi; Orazio Gentileschi, restituido a una impasibilidad intelectual entreverada apenas de disgusto; Artemisia, rebajada de una efímera celebridad escandalosa a una soledad reñida y acechada. Éstos son los hechos que me valen –y no sé si enrojecer por ello– como una segunda guerra púnica. Se puede conjeturar qué comieron los elefantes africanos en Italia; se puede pensar en las tardes de Artemisia durante el verano de 1615. Ha cumplido diecisiete años. No se ha cambiado de casa, Orazio no se preocupa de la memoria de los vecinos cuando la suya ya se ha apagado, y no le importa que su hija se cruce cada día con quien puede señalarla con el dedo. En mayo de 1612, Luca Ponti, sastre, testigo de Agostino, dijo al señor juez con insolencia: «Ya se sabe, en Roma, entre amigos, no se habla más que de f… y para discutir». La costumbre no ha cambiado y Artemisia, a pesar del calor, corre el lienzo de la ventana en pleno día para que nadie la vea. Los hermanos trabajan: Marco en el cuero, Giulio en el taller, Francesco de estuquista. Ya son libres como adultos y por la tarde cenan en la taberna, al fresco. A esas horas, la palidez de Artemisia recluida adquiere matices verdosos, sus cabellos caen sobre las mejillas como madejas de seda opaca. Se sienta y dibuja hasta que oscurece, y entonces, sin abrir la ventana, enciende el candil. Coge los modelos, muñecos vestidos y estatuillas, del estudio de su padre, que trabaja, come y duerme fuera, en Monte Cavallo. Con las cintas y las sedas de su escaso ajuar escenifica los temas; además, flores, frutas, una calavera. A veces, aquellas escenas preparadas y silenciosas la atemorizan cuando la atención de los ojos se relaja. Entonces se levanta, da una vuelta por la habitación, que es la cocina, esta casa no tiene sala. Se para delante de la ventana, pero no la abre; se embelesa escuchando el vocerío del patio, del que reconoce cada sonido. Clementina bate los huevos para la tortilla y pide albahaca a la nueva inquilina. Lucia, desde la terraza, reúne a sus amigas para proponerles una excursión, esta tarde a Sant’Onofrio, que allí hace fresco. Los hijos del maestro Pasquale, que han vuelto del trabajo, piden blasfemando agua para lavarse. Y desde la planta baja, donde todavía viven los Stiattesi, se eleva un desconocido canto a dos voces: «Dime, amor, dime qué hace…», que más que nada aviva el deseo de asomarse, escuchar, interrogar, mirar. Pero basta el acento arrastrado de Tuzia, que ha subido del primero al segundo piso («ahora os bajo una rosca, da un olor…»), para que la mano posada ya sobre el pestillo vuelva a caer en la cadera. Una vuelta más y algún gesto inútil: desplazar el barreño del aparador al fregadero, echarse un vaso de agua, y se sienta de nuevo con el lapicero entre los dedos. La luz del candil, cada vez menos contrastada por el crepúsculo, multiplica el juego de las sombras en los ropajes y reaviva el interés del estudio. Una nueva hoja en blanco se inaugura.

Los hermanos vuelven muy entrada la noche y Artemisia todavía no se ha permitido abrir la ventana, ahora que nadie podría verla, para respirar. Aún dibuja con una sabia aplicación que casi desmiente los signos del cansancio, los ojos enrojecidos y la lividez de las órbitas. Giulio y Marco se meten en la cama, pero Francesco se queda dando vueltas por la cocina, acaricia el gato, despabila el candil, y siempre encuentra el modo de pararse un segundo detrás de la hermana. Un segundo y no más, que sabe bien que a Artemisia no le gusta que la miren mientras trabaja. Al final, no resiste la tentación de coger un taburete y sentarse él también, con una hoja delante y el carboncillo en la mano. Se contenta con un pico de la mesa y con la parte de modelo que ve desde su sitio. Su mano, entorpecida por el trabajo material, poco a poco se suelta y el silencio nocturno también parece soltarse en aquel ejercicio que para los Gentileschi es como una conversación. Con monosílabos, con frases breves, la verdadera conversación arranca, y entonces el dibujo de Francesco procede lento y distraído, sus ojos se retiran a menudo de la hoja y del modelo para posarse en las manos de Artemisia, en su trabajo. Ahora no teme molestarla si sigue el movimiento de su lápiz y si, inclinándose hacia ella, se detiene para mirar su dibujo. La intención de la mano delgada, un poco pecosa en el dorso, vale por dos, secreta y evidente, tanto que el niño acaba por incitarla y aplaudirla libremente. A veces se le ocurre sugerir: «Más luz a la derecha», y corregir en el modelo un pliegue desgarbado, fruto de una interpretación que nunca falla. Suenan las horas. Artemisia finalmente bosteza, y la atención de Francesco pasa del dibujo al rostro de ella. No dice: «Para», pero, con los codos sobre la mesa, la cabeza entre las manos, en una sugestiva actitud de reposo, comienza a hablar de Carlo Veneziano, que tiene aquel colorido tan bello, de Borgianni cuando estaba en España, del francés Valentino, enérgico como Caravaggio, de los cuadros encargados por el señor Giustiniani, de los pintores requeridos por Madrid o por el rey de Francia. «Han puesto en su sitio la tela de Antiveduto.» «El San Lorenzo de Baglioni no gusta.» Artemisia, sin darse cuenta, ha dejado de trabajar, escucha, interroga, hasta sonríe, con los labios pálidos y agrietados; incluso bromea. Hace tanto tiempo que no sale, que no ve a los amigos de su padre, que no asiste a sus charlas. Y a menudo Francesco guarda para el final la sorpresa, la chispa de alegría: «En el taller del escultor Angelo, el pintor modenés ha dicho: “Quisiera saber pintar como aquella joven que vive en Santo Spirito, hija de Gentileschi”». No es fácil ni siquiera para Francesco descifrar la conmoción en el rostro de Artemisia. Ella se la oculta inclinándose a recoger los papeles, a rescatar el lápiz que se ha caído al suelo, pero la concordia de los gestos de los dos hermanos al reordenar la mesa y apagar la luz vale un apretón de manos, un agradecimiento. Antes de desaparecer tras la cortina verde que esconde su jergón, Francesco ha abierto la ventana y el frío aire nocturno es un regalo que le deja a Artemisia. Ella se para a respirar antes de irse a la cama, y la cabeza le da vueltas un poco, y casi se asombra del gran cielo alto y lejano en el que parece tañer el campanón de San Pedro. Allí arriba, las estrellas componen sus dibujos como un polvo luminoso a la espera de una brocha gigante. Las cálidas palmas al contacto con el frío mármol, las rodillas sobre el taburete, Artemisia abandona su cabeza sobre el alféizar y cree navegar al encuentro de su fortuna.

A veces sueña que unos pasos suben la escalera y se paran delante de la puerta, que una llave gira en la cerradura. No sueña, es el babbo, Orazio, que vuelve a casa esta noche y entra en la cocina. Qué miedo y qué alegría sofocada. Suspendida, petrificada, la muchacha asiste a un cataclismo de sus propios pensamientos, que formulan, velocísimos, las fáciles suposiciones de Orazio al encontrarla levantada, de noche, en la ventana. Un abismo se abre a los pies de la eterna culpable. Si el padre abre la boca, ella no sabrá responder y se desplomará de golpe. Un momento, pero lo bastante largo para adorar con desesperación aquellos paños que la brisa nocturna ha humedecido, la mano que todo el día ha pintado, ha cogido el vaso y troceado el pan, lejos de sus ojos, la frente severa, la mirada que fulmina sin querer y de pronto se retrae hacia íntimas y misteriosas compensaciones. En silencio, Orazio hace gestos cansados y distraídos, y entonces ella tiembla, palpita y empieza a hablar. La verdad es simple, honesta, pero Artemisia no la sabe defender, como no aguanta el silencio. Así como una jarra resquebrajada no es capaz de contener el agua pura. Para hacerse digna de confianza inventaría una culpa, otro amante. Más verosímil le parece que este inocente descanso junto a una ventana abierta. Y, sin embargo, es la verdad la que le sale del labio azorado. «Estaba aquí, tenía calor, me dormía», pero tan turbada, inquieta, balbuciente, que nadie la reconocería. De hecho, Orazio no responde, quizá ni siquiera escucha, amargamente harto de sospechas y desprecios. Una condición que la hija intuye sagazmente y que quisiera cambiar, arrastrándose por el suelo, mostrando, por así decirlo, el color de su propia sangre mortificada, inútiles fantasías. Y en vano se embelesa imaginando besar aquella mano derecha que enciende el mechero, arrimarse y reposar sobre el pecho paterno. Entretanto, liberada de un instinto de insana defensa, la voz continúa repitiendo palabras cercanas al pretexto, a la mentira, y coge el tono de la mujeruca quejosa y desconfiada, cogida en un renuncio. Ahora Orazio ha encendido la luz y se dirige, frío y tétrico, a su habitación. «Buenas noches», pronuncia antes de desaparecer. Y Artemisia se queda sin aliento, vacía incluso de la desesperación frente al cielo desierto. Sólo más tarde, casi al alba, conseguirá llorar y dormirse.

Pero una tarde, a finales de agosto, el retorno inesperado de Orazio sobre las nueve, cuando las vecinas no habían cenado todavía y el rumor de la cháchara y las burlas, tras los lienzos de la ventana cerrada, contrastaba con la soledad laboriosa de Artemisia, sentada en su trabajo, descuidadas las ropas, con una taza de leche junto a las hojas de dibujo, por temor a que hilvanase la idea de la sospecha y a ser mal juzgada, Artemisia no pudo, esa vez, más que reflejar su inocencia. Tenía por modelo un ala gris de pichón, pacientemente recosida y pegada, que tenía que parecer un ala de ángel, y en el maniquí, un recorte de brocado azul. Los ojos claros de la muchacha, levantados hacia el padre que entraba, reflejaban aquel azul: ella se le apareció absorta y límpida, como cuando la retrataba de niña, quieta como solía quedarse viéndolo pintar. Al principio no hubo palabras, sino, en la mirada de Orazio, aquella luz jovial de cuando hablaba de pintura o se la mostraban, espejo de una actividad deseosa y feliz. Hacía años que la muchacha no la veía, y fue un rayo de sol el que le abrió la mano que empuñaba el lápiz, iluminó la hoja, desató sus miembros humillados. Al inclinarse sobre ella, le vio, en el ángulo del ojo, aquella contracción de benévolas arruguitas que preludiaba una sonrisa, un indicio de satisfacción. Con la yema del pulgar difuminó delicadamente la sombra un poco dura del carboncillo en el vestido del ángel. Se volvió a levantar y también ella se levantó intimidada, pero no torpe ya. Orazio dijo: «Termina», y entró en la habitación. Un minuto después le oyó que silbaba, refrescándose.

Aquella tarde, en la casa de los Gentileschi hubo sopa y tortilla, como en las demás casas de la vecindad, y padre e hija comieron sentados el uno frente al otro. Orazio había abierto la ventana; veían volar las golondrinas y el ruido del patio, incluso la voz de Tuzia, que no faltó, se quedó fuera como si los postigos estuvieran cerrados. Sirviéndose el último vaso, Orazio comenzó a hablar, y Artemisia fue tan feliz que las palabras se le escapaban, sólo oía la voz. La tenía sorda y baja, casi desganada, y aún más cuando sabía que decía cosas nuevas, que eran escuchadas con interés o maravilla. «He terminado en Monte Cavallo y no quiero trabajar más en Roma, necesito viajar. Por ahora vamos a Florencia; el gran duque me ha hecho una propuesta y las condiciones son buenas. Se incluye también una visita a Pisa.» Una vez vaciado el vaso, Orazio se levanta de la mesa, su silueta enjuta se recorta en la luz pálida de la ventana. La hija se ha quedado sentada entre los cacharros que tendrá que fregar, pero sin aliento, entre el temor y la esperanza. «¿Vamos?» ¿De quién habla el padre? Quizá quiere llevarse consigo a Francesco y a todos los hermanos, ella se quedará sola en Roma. Y entonces Orazio se vuelve, la mira un momento, después fija la atención en el fregadero: «Si quieres venir te llevo conmigo y conmigo trabajas. Pero antes te tienes que casar».

Ya no podré liberarme de Artemisia, esta conciencia es una acreedora puntillosa y obstinada a la que me acostumbro como a dormir en el suelo. Ya no es el coloquio de los primeros días lo que me compromete, sino una especie de pacto estipulado entre notario y testadora al que debo hacer honor. Entretanto puedo distraerme, ensayar malicias sobre un recuerdo que, ahora, disimulo. Dijo Orazio: «Te tienes que casar». Pero yo ya arrastro a Artemisia de paseo por los jardines maltratados y desiertos de Boboli después del éxodo de los refugiados; y la obligo a moverse junto a los últimos rezagados, tristes dueños de un gran espacio contaminado; a encontrarnos con prostitutas y soldaduchos; a mojarnos con la lluvia otoñal. El ritmo de su historia tenía una moral y un sentido que quizá se han hundido con mis últimas experiencias. Me los juego: que se contente Artemisia con lo que viene. Hoy, el grupo de sus amigas florentinas, en la áspera gravilla del amplio paseo en cuesta, cada una con su nombre –la viuda Violante, Giovanna Sorri, las dos cuñadas Torrigiani, la soltera Caterina–, todas ellas con su alto encaje rígido que se tropieza en la nuca con sus tocaditos, jadean un poco porque suben deprisa y todas pierden más dignidad de la que quisieran. No del todo condescendiente la Gentileschi las acompaña, dividida entre la sociabilidad y la reserva. Las damas me honran, pero que sepan quién soy: una virtuosa de la pintura, no una chismosa cualquiera. Cuando, a la vuelta, aparece la gran mole árida del palacio, la injusticia de mi albedrío me sabe amarga y me impulsa a recoger, como un objeto perdido, el oro octobrino de Roma y, dentro de él, a Artemisia inclinada sobre el baúl aplastando vestidos, enseres, lo que le importa en el mundo, el resto lo tirará al Tíber, pues tiene claro que a Roma no volverá. Despacio, despacio, que los Stiattesi no se enteren, que no sospechen, su marido es un Stiattesi. Pero si se para a pensar que se va con su padre, que el gran Gentileschi la lleva consigo, estos reparos le parecen ridículos y pisa fuerte con los tacones al hacer sus tareas. Papelones, cintas viejas, cartas, sí, las cuatro cartas de Agostino conservadas hasta ahora, todo al viento, desde la ventana, y que los vea quien quiera. Al asomarse, al ofrecerse sin reparos al aire ligero –ya le parece estar en el carruaje– entrevé los pies de Giambattista, sentado en el umbral de su casa, los pies gotosos que buscan el sol, largos y secos como los de su hijo Antonio, que desapareció el día de la boda. No se da cuenta de que se ha quedado abstraída un momento, el ceño apretado en la frente, abandonados los brazos, movidos los cabellos por la brisa, como si esperase, como si escuchase algo. «Los pañuelos», se despabila, y corre a buscarlos a la habitación.

Pero una inquietud traidora no quiso dejarla y le tembló en las manos y en la garganta hasta el final, en aquel silencio ficticio que Orazio mantenía una vez tomada la decisión, como si no se tratase más que de quedarse en casa como siempre. Uno a uno los hermanos se habían ido, Giulio a Velletri, Marco con el patrón, y Francesco había encontrado un sitio en strada Pia, en un convento que le permitía tener un taller. Quería establecerse por su cuenta, decía, pero parecía que las palabras, apenas pronunciadas, le excavaban un agujero en el enjuto pecho. Hablaba demasiado: cuando los Gentileschi están contentos no hablan. Y que el sitio era bellísimo, una ganga, con la oportunidad, en verano, del Papa en Monte Cavallo y al lado las viñas de los mejores señores, y modelos, entre los boyeros, sin gastar un céntimo. Probaba a darse aires de decidido y astuto, como hacen los artistas prácticos, pero, por ahora, poco debía de concertar en strada Pia, porque lo veías continuamente en Santo Spirito llevando ya el pincel fino, ya la arcilla especial, por si tuviera la ocasión de hacer esbozos, porque esto en Florencia no lo hay; y quizá el licor para los males del corazón, destilado por sus monjas. Se sentaba, se dejaba servir una distraída comida y, si Artemisia tenía cosas que hacer en la habitación, se quedaba allí, con la mirada perdida. Finalmente la hermana dejó de dar vueltas; el equipaje estaba dispuesto y se sentó, con los ojos inmóviles, sombríos. Hacía un mes que Orazio no daba señales del viaje, quizá había olvidado el proyecto o la invitación, y no había manera de penetrar en sus intenciones porque no tenía sus cosas en casa. No había ni un lápiz por allí, ni un trozo de tela, sólo un viejo bastidor destartalado colgado de un clavo. El gato maullaba. En aquellos momentos la inquietud de Artemisia latía como una vena. «Dentro de un mes –decía Francesco entonces– estarás en Florencia ya instalada. Estate atenta a escoger bien la orientación de las ventanas, la luz de Florencia es blanca y traidora, mejor en el primero que en el último piso.» Francesco sabía de las cosas que no había visto y las conveniencias que a él no le servían.

Artemisia partió el 22 de octubre, al alba. La verdad no está en la fecha, sino en las palabras siempre repetidas que la fijaron. Pero una fecha hace falta, como hizo falta para hacer saltar el corazón de una joven que nunca se ha movido de casa y allí ha sufrido su vergüenza. Los mozos transportaron las cajas y un canto de la más pesada desconchó la pared de la escalera. Los vecinos se sorprendieron, Giambattista Stiattesi, suegro deshonrado, levantó sus manos al cielo durante muchos de los días siguientes. Pero mientras tanto, la rubia partía, sentada entre su padre y un fraile gordo romañolo que volvía –al momento lo dijo– a Bolonia. Después de una noche pasada en una silla, vestida, la precaria inmovilidad de aquel primer instante de viaje le daba un vértigo de eternidad. Caballerizos y postillones andaban alrededor con las linternas como si fuese de noche todavía; por los lienzos de las tabernas se filtraban lucecitas. Un mendigo, tendido sobre un banco de piedra, parecía muerto. Un caballero con grandes mostachos a la española espoleó su montura y fanfarroneaba con un escudero cojo. La campana de Santa Maria del Popolo sonó y Artemisia sintió por un momento el absurdo impulso de desmontar, entrar en la iglesia, oír misa. Tenía sueño, quizá al dormirse descansaría en el hombro paterno, dulcísimo reposo infinito. Pero cuando el carruaje se tambaleó («en mala hora y en viernes», gritaron casi al unísono dos voces), los ojos ahora cerrados vieron nítidamente a Francesco con los hombros encorvados, que decía, con las llaves en la mano: «Este invierno». Un recuerdo de ayer, ya tan lejano.

Descubro que Artemisia, una noche de luna, en Nápoles, a la vista del mar, dijo: «También yo tengo escritos los recuerdos de mi primer viaje». Hablaba a Tommaso Guaragna, a quien había conocido seis horas antes. Tenía treinta y seis años y mentía. Mentía con una especie de buena fe, prestando a la memoria la imagen de un folio blanco, escrito con bonita caligrafía; y era lo menos que podía hacer, pues recordaba demasiado el sabor de las anguilas de Bolsena y la cama dura de San Quirico y la voz del postillón, que dijo: «De aquí a Radicofani son todo baches». Pero lo importante aquella semana fue la revancha de la infancia, una infancia suspendida y en vías de restauración; así que las vistas, los encuentros, las sorpresas y hasta los miedos no contaban nada ante el porvenir reencontrado. Todo se asentaba en la inefable certeza de que Orazio estaba a su lado, y ella podía dormirse y despertarse cien veces, que seguía allí. Admiraba aquel porte desenvuelto, ni de artesano ni de comerciante, la franqueza de sus bromas y su risa.

Se le aparecían sin defectos su traje de paño fino, con el corte un poco rígido, y la barba canosa y suave. Ser la hija de aquel caballero, apoyar con donaire la mano en la manga, no hablar más que con monosílabos como una damisela, le bastaba para sentirse exonerada de todo recuerdo, de todo compromiso. Cuanto más callada estaba, más absurdamente esperaba. Y ¿quién podía decir que aquel matrimonio de la noche a la mañana no era una ficción expiatoria, una comedia que Orazio hubiese urdido para liberarla de los peligros de ser doncella deshonrada? Quizá había para ella en Florencia, hermoso y dispuesto, un marido noble que el padre le había preparado bajo cuerda. Iría, en otoño, al campo, a uno de aquellos castillos con vergel y manzanar; no conocería al marido hasta concluido el asunto, como una dama bien educada; olvidaría la pintura, cuidaría de la familia. Artemisia toma y deja estos sueños como las damas un bordado en el rincón del fuego. El rincón del fuego es para ella este asiento del carruaje, su casa más verdadera desde que nació. Una rueda se rompió, fue preciso pernoctar en Buonconvento. Y allí fue donde la frente de Orazio comenzó a oscurecerse. La hija intuyó intenciones inflexibles y cerradas a aquellos sueños suyos incoherentes. Tenía prisa. ¿Por qué tenía prisa? Y comenzó a sentirse sola.

Sopla el primer viento de otoño, la primera lluvia gélida cae menuda. Y bajo la lluvia, Gentileschi y su hija dieron vueltas por Siena; él delante, ella detrás, un poco jadeante, mal recogidas las faldas para no embarrarlas. Buscaban por las iglesias pinturas modernas, sobre todo trabajos de un tal Rutilio, joven gran promesa, como dicen. Pero en Siena no hay más que picudas antiguallas y Orazio vuelve a la posada y, por aburrimiento y rabia, bebe. Bebió demasiado y discutió por la cuenta. Mala señal. Después supo que un carruaje partía a la una de la noche y quiso comprometerlo enseguida, y a la hija: «Si quieres pararte a dormir, párate, yo mañana por la noche tengo que estar en Florencia». Se había terminado el buen tiempo. Por las cuestas pedregosas todo fue un continuo desastre, una niebla espesa no dejaba ver la carretera. La portezuela se había roto y el aire entraba, helado. Orazio, callado y ausente. Y Artemisia volvió a pensar en aquel marido, torpe y por apaño, que había desposado.

«Estaba sola (este recuerdo supera a menudo la tercera persona), estaba sola, en Florencia, la mayor parte del día. En la posada, la habitación daba a un pequeño patio sin luz, ni buena ni mala. No me atrevía a desembalar los enseres, la patrona me llevaba de comer a la habitación, babbo volvía de noche. Le oía reír saludando a los amigos, había vuelto a hablar toscano. “Para ver la ciudad tienes tiempo.” Y una tarde me dice: “He acordado con Buonarroti, si te apetece, le pintas el techo de una salita. Te dejo el pan y el avío, si tienes ganas de trabajar, trabajas, si no…”. Comenzó a decir palabrotas, como en los tiempos del escándalo. La injusticia es un vino que embriaga tanto al juez como a la víctima. Yo conocí el sabor de aquel vino. Fuera de la embriaguez, entendí que buscaba un desahogo por alguna decisión arbitraria y cruel. Siempre había hecho lo mismo. Y después, un día, dijo: “Voy a Pisa a casa de mi hermano, me quiere ver, me da vergüenza llevarte después de lo que sucedió. Y no quiero explicar nada a nadie, ¿entendido?”. Se volvía a enfadar. Yo callada, haciéndome la Dolorosa. Después del viaje, me costaba vivir por mí misma.

»Y así me quedé verdaderamente sola, bajo la custodia de una vieja que me creía viuda. Había muy mal olor al otro lado del Arno, delante de la Sardigna, pero la luz era buena, sólo demasiado fría. La vieja era malvada, por poca gente que pasara quería tirar de mí hacia la ventana: y aquél es tal y aquél es tal otro. Cuando me ponía al caballete se impacientaba: “Hacen falta algo más que virgencitas: o ¿qué te crees?”. Quería que me volviera a casar y me preguntaba por la dote, esperaba cobrar la tercería. Pero cuando vio el primer cuadro terminado, se tranquilizó, con malhumor. Dormía todo el día, empezó por no bajar ni para las basuras, ni siquiera me cocinaba. Yo me comportaba con cierto gusto, como una viuda, vestía de negro, oía misa todos los días: sólo que a las viudas les gustan los hombres y yo los odiaba. En el mercado, en via Larga, me encontraba con aquellos amigos de mi padre que casi no había visto. Entendía que hablaban de mí, me miraban mucho, apenas me saludaban. Y yo no saludaba a nadie. Pensaba en sus sucias charlas y enloquecía de castidad; comparada conmigo, una monja era una ramera. Buonarroti estaba servido, pero no pagaba. Apenas lo conocía. A mi primera clienta la encontré por mi cuenta.

»Era Giovanna. La conocí en la iglesia adonde iba a lucir el ajuar. Muchacha de campo, pero casada en la corte. Se hacía tratar como dama, tenía dinero y joyas, y mandaba a golpe de pasteles en su golosa suegra. Tenía delirios de grandeza, para cuatro pasos quiso acompañarme a casa en carroza; vino detrás de mí por la escalera a curiosear, entró hasta la habitación. Yo me sentía avezada como una matrona y la dejaba hacer. Olfateaba la esencia de trementina, se manchó con el rojo y el amarillo, y cuando vio la Lucrecia que estaba pintando, dijo que se le asemejaba, y yo no le dije que no. Quiso el retrato enseguida, lo hubiera querido en el día. Le puse las carnes lechosas, una mano de princesa, de fondo una cortina de brocado, al lado el cofre, el paje y el perrito. La obsequié con una Clorinda que tenía su rostro, con el yelmo en la cabeza. Siempre hablaba para preguntar, no era difícil prepararle respuestas cautas, misteriosas, darle gusto. Aprendí mucho tratándola.

»Tenía amigas curiosísimas e interesadas. Todas me las llevó a la casa que yo había encontrado para mí, con sala grande y rica, y planta baja, pegada al Arno. Por la noche oía el río deslizarse haciendo remolinos, y los hijos del platero, del almacén de al lado, pescaban pececillos por la ventana. Fue entonces cuando la joven gran duquesa me mandó llamar. Dijo que porque conocía a mi padre. Me recibió en el jardín, tomaba sorbetes continuamente, hablaba toscano y alemán a sus damas. Cuando me preguntó si pintaba, respondí, muy seca: “Soy una aficionada, Serenísima”. Aparentó estar distraída, después el médico de la corte le llevó un frasco con la orina del gran duque; ella la miraba a contraluz, se hacía la entendida. Las señoras de la corte, una por una, me cogían aparte con sus curiosidades tontas. Me preguntaban si pintaba de pie o sentada, si el confesor no ponía obstáculos a mi ejercicio. Delante de mi puerta siempre había carrozas y literas. Hombres no recibía.»

El momento es delicado. Llevo conmigo a Artemisia a pequeños pedazos, poco importa dónde me encuentre. Hoy soy su compañera entre los escombros que ya se han registrado bastante. Allí existía, y desde hace pocos días ya no existe, aquella casa suya en donde la había colocado y la había hecho confesar sin dolor. Ahora, junto a mí, se verá obligada a reencontrarse con ella, con sus acciones. No le ahorro la pena.

«Se me hicieron íntimas, además de Giovanna, la soltera Caterina Macci, la viuda Violante Astorri y las cuñadas Torrigiani. Las mujeres no son amigas más que en parejas; sabía bien que juntas me tenían siempre en la punta de la lengua, es más, ideaban artimañas para encontrarme sola y abrirse a mí con las más extrañas confesiones. Aquel silencio mío constante las excitaba, y también el peligro en el que se ponían confiándose a mí. Eran tan ignorantes de su estupidez como de su inteligencia. Todas me suplicaban que les enseñara a pintar y a dibujar, pero en secreto. Giovanna insistía desordenadamente y el ambicioso deseo llameaba en sus pequeños ojos mientras se mordía los labios, que eran pálidos y delicados. Me vertía en el regazo cintas, cosméticos, pañuelitos de poco valor, quesitos, frutas confitadas y mohosas, porque era también avara. Compraba por montones papel para dibujar y lápices. Pretendía comenzar enseguida, que nadie lo supiese y asombrar en un mes. Violante, sabihonda, como aduladora que quiere ser adulada, me mostraba algunas chapucerías suyas de convento, algunas estampitas devotas, ella, que se reía de todo. Al humillarse falsamente quería elogios. Con esta artera era un peligro tratarse, sus fines no estaban claros. Las Torrigiani venían siempre juntas, se vigilaban. Casadas con hermanos, mantenían una rivalidad enmascarada de concordia en la familia, enardecida siempre de bondad. Con sonrisas afiladas hablaban de los maridos como defendiéndolos, pobrecillos. Juntas querían aprender, pero si una volvía la espalda, la otra comenzaba una complicada mímica que yo no llegaba a comprender. Solamente Caterina lo intentó. Tenía un modo de rogarme constante e intenso, con aquel rostro regordete de recluida, aquel apocado mutismo, sorprendente entre tanta cháchara. Era libre y, sin embargo, rica heredera, pero se dejaba mandar por todos: por el ama, por el cochero, por la madrina, por el administrador. Llevaba suntuosos paños con poca gracia, lo que era un desafío a toda alegría. Dibujó enseguida bastante bien, y trabajaba durante horas con una diligencia de obrera, encerrada en un cuartito que yo tenía detrás de la sala, conjurando que nadie pudiese sorprenderla en aquel ejercicio. Componía de su imaginación, sin separar el carboncillo de la hoja; yo le enseñaba poco, pero el día que Giovanna la descubrió gritó como una desollada, se puso blanca como el yeso y temblaba. No hubo forma de que continuara. Acabaron por venir todas todos los días, y todos los días se encontraban. Por aquel tiempo yo pintaba a Holofernes.»

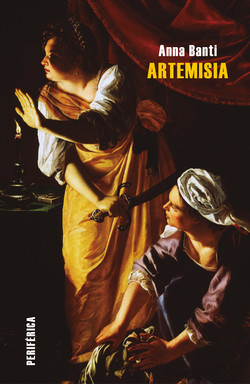

Me parece estar en la verdad, una verdad indecible, si coloco estas palabras en los labios de Artemisia. Por lo menos una vez las habrá dicho, con aquella altivez españolesca que aprendió, después de los treinta, en Nápoles. Levantaba el mentón duro de rubia testaruda y despachaba con precipitación toscana aquellas escurridizas sílabas: «Holofernes». Sílabas que sólo hoy, decantadas por extrañas vicisitudes lejanísimas, liberan el jugo de una extravagante sonrisa, a la vez tímida e insolente, el fondo de un carácter y de una costumbre. «¿Tenéis ánimos, señora Artemisia, para pintar este gran lienzo para la Serenísima? Un tema heroico, que le va a vuestra persona.» Era, quizá, una propuesta irónica, de hombre burlón a mujer soberbia. Y ya en la mente de Artemisia estaba todo dispuesto. Holofernes, Judit y Holofernes. La cabeza envuelta en un paño. No, la cabeza desnuda y sangrienta. Y ¿por qué no el cuerpo, el grueso cuerpo del tirano? Que vean, estos toscanos, si sé dibujar.

No puede ser que Artemisia no dijera a las amigas: «Tengo un encargo importante para la Serenísima». Pero ya lo sabían todas, y empleaban cualquier pretexto, imperiosas, insinuantes, alocadas, para curiosear. Encontraban a la pintora metida en su mandil de trabajo, los cabellos sueltos y caídos, el rostro tenso por la fatiga, en pie o sentada en un taburete alto, delante de la gran tela. Se quedaban perplejas e inertes en presencia de gestos que no conocían y que ella abandonaba a su avidez, olvidando componerse y aparecer como quería que la vieran, a veces desamparada, casi aplastada por la obra; a veces majestuosa, osada. No habrían sabido qué hacer si, junto a la ventana y volcado sobre una manta, con la cabeza hacia abajo y el torso desnudo, no hubieran descubierto a Anastasio, el gigante griego, un mozo que había divertido Florencia dos años antes con su estatura y que ahora se ganaba la vida sin maravillar a nadie. Miraban de reojo aquel corpachón, apartaban una silla, se inclinaban para tener la excusa de acercársele. Más que la graduación de los pinceles y el color de los pigmentos que Artemisia desleía y mezclaba, más que el juego de la paleta, su eterno apremio, parecía atraerlas la coyuntura de aquel hombrón semidesnudo, sujeto no por vínculos de servidumbre, sino por obediencia a una necesidad más importante que la costumbre. Giovanna se reía: «Mira la peluca que le has puesto, ¿dónde la has encontrado, Artemisia?». Las Torrigiani arrugaban la nariz: «Qué mal olor». Y Violante, haciéndose la experta: «Haz que tuerza la cadera, que se vean mejor los músculos». Poca atención prestaba Artemisia a estas bromas, raramente respondía. Ella, que era tan reacia a que el hermano mirase un dibujo suyo, se había acostumbrado a las observaciones de estas mujeres, y a su indiscreción, con una indiferencia que ni siquiera la asombraba. Y, a veces, levantándose con furia y yendo hasta el modelo con determinación para ponerlo en una postura más conveniente a su propósito, les pisaba por casualidad el borde de un vestido o se chocaba contra un hombro redondo, y no se excusaba, pues poco le importaban. Interrumpían la charla, se paraban para seguirla con los ojos, conteniendo el aliento, y de aquellos roces involuntarios, de aquella suerte de expectación, le venía el malestar ante un peligro oculto, y como una renuencia a tocar las carnes del hombre y aquellos pobres paños. Manso y docilísimo, como todos los modelos de categoría, Anastasio se dejaba cambiar de sitio y acomodar, pero un par de veces se apoderó de sus miembros una turgente rigidez, y de aquellos humildes ojos, una inquieta vergüenza. Y por dos veces, sin explicaciones, ella despidió al modelo.