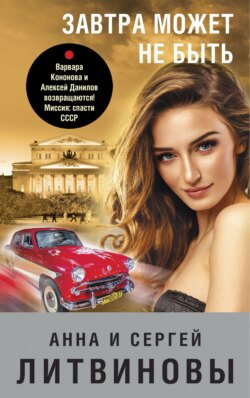

Читать книгу Завтра может не быть - Анна и Сергей Литвиновы - Страница 3

Варя

ОглавлениеЧто она могла, простая советская девятнадцатилетняя девушка, живущая в СССР в 1959 году? Хорошо учиться, заниматься комсомольской работой, расти идейно и духовно.

Дозволялось и даже приветствовалось заниматься спортом – в физкультурной секции или вместе с подругами. Зимой – носиться на деревянных лыжах. Летом – грести на лодке в ЦПКиО имени Горького. Или в ужасных шароварах наматывать круги на институтском стадионе «Технолог».

Девушка могла дружить с мальчиками. Именно так – дружить. Слово влюбляться было какое-то нехорошее, подозрительное, мелкобуржуазное. А заниматься любовью – вообще табу. Более ханжеское общество, чем советское, еще поискать. О плотском если и говорят, то только тихим шепотом, с ближайшими подругами.

Что еще было подвластно Варе? Написать письмо в газету. Выступить на комсомольском собрании. Или даже на открытом партийном.

Но она не могла ничего менять. И ни на что влиять.

Как могла она, к примеру, помочь своему любимому?

Незаконно арестованному?

Обвиненному?

Да она не в силах даже в точности узнать: действительно ли он арестован? В чем его подозревают? Или он просто пропал? Но ведь просто так, сами по себе, без помощи властей, люди тогда пропадали крайне редко. Это потом, в девяностые и начальные нулевые, лихих людей разведется полно, а государству и дела не будет. Но в 1959-м – нет. Совсем недавно, шесть лет только прошло, как умер усатый, но администрация по-прежнему сечет: что сказал, где выступил, куда посмотрел.

Когда Данилов исчез – не отвечает телефон ни дома, ни на работе, квартира на проспекте Мира заперта, и никто не откликается, Варя сначала думала: срочное дело, какую-нибудь бумагу пишут, к съезду партии готовятся. Но Алексей не мог оставить ее в безвестности, обязательно выбрал бы момент и позвонил. А тут сутки прошли, двое, а он как в воду канул. Машина его, «Москвич» морковного цвета, которую Варя хорошо знала, у подъезда стоит, уже слегка присыпана снежком.

Девушка позвонила его секретарше, Ангелине Павловне – однажды Алексей приглашал Варю на службу и с нею познакомил. Но дамочка ответила сухо:

– Он здесь больше не работает, – и немедленно бросила трубку.

Когда три дня минуло, девушка пошла, как положено в подобных случаях, в отделение милиции по месту жительства исчезнувшего. Приняли ее там вежливо, но скептически. Не с холодным цинизмом отфутболили, как принято было в нулевые и десятые, но и без радушия дяди Степы. Изводили вопросами, почему она интересуется и кем Данилов ей приходится.

– Друг.

– Ах, друг… – глубокомысленные переглядывания.

– Никого, кроме меня, у него больше в Москве нет.

Однако заявление мильтоны взяли, велели захаживать, осведомляться. Но Варя чувствовала: дохлый номер. Не будут районные менты искать ответственного сотрудника ЦК – не тот уровень, не тот полет.

Тогда Кононова отправилась однажды с утра на Старую площадь. Прохаживалась там, мерзла, рискуя вызвать повышенное внимание КГБ: кто такая? Что тут ошивается? Наконец углядела в толпе идущих от метро «Дзержинская» Ангелину Павловну и бросилась к ней:

– Я по поводу Данилова. Скажите, где он, что с ним?

Даже не замедляя шага, тетка бросила на ходу:

– Я не знаю. – И добавила углом рта: – Не приходите сюда больше.

Варя собрала передачку: папиросы, сало, носки вязаные шерстяные – и отправилась в приемную КГБ на Кузнецкий Мост. И вроде бы сама, в другой жизни и в другом теле, числилась на службе в конторе-правопреемнице и даже звание капитана носила, а страшно было. Одно дело, когда ее вербовали в спецкомиссию при ФСБ в конце девяностых, на волне обновления и благодатных реформ, и совсем другое – пятидесятые. Еще ГУЛАГ не весь опростали. Короче, подсасывало от волнения, когда Варя добралась до окошка.

– Вот, хочу оставить передачу заключенному, – она потыкала узелком в окно.

– Фамилия-имя-отчество? – равнодушно проговорил лейтенант КГБ.

Варя назвала.

– Ждите.

Оконце захлопнулось. Спустя десять минут Варя услышала:

– За нами данный гражданин не числится.

– А где же он?!

Вопль остался безо всякого ответа.

Варя записалась на прием в ЦК партии. Через три дня ее принял в отдельном кабинете вежливый человек лет сорока, в костюмчике с галстучком. Она изложила суть дела:

– Данилов, сотрудник ЦК… Неизвестно, куда исчез… Дома не появляется вот уже две недели…

А тот на голубом глазу:

– Данилов? Нет у нас такого сотрудника. Не значится в списках, и не значилось его никогда.

Что оставалось делать? Только жалеть: может, напрасно врала она Алексею, что многое в будущем, благодаря его влиянию на Хрущева, изменится? Надо было сказать, что все там у нас, в две тысячи восемнадцатом году, осталось как прежде. Миллионодолларовые богатеи и коррупция, наглые чиновники и продажная полиция… Но ей так хотелось поддержать Алешку, показать, что все его усилия не напрасны, он благое дело вершит, подталкивая советские власти к реформам! Но, может, если б она ему правду сказала: ничего в России не меняется и, несмотря на все твои старания, осталось как было – может, тогда б он оставил свои попытки вразумить Хрущева? Наверное, лучше бросил бы он заниматься византийской кремлевской политикой и стал обычным советским гражданином… Может, тогда и цел остался, и на свободе?

Но правду говорят: история сослагательного наклонения не имеет. Теперь ей надо попытаться если не вытащить Данилова, то хотя бы облегчить его участь. Конечно, Варя знала, что многое, очень многое в советской стране делается под ковром, по блату, по принципу «ты – мне, я – тебе». А тут и нужный человек вроде бы у нее под боком.

Находясь в чужом, девятнадцатилетнем теле, Варя проживала вместе с матерью и отчимом. Ей несказанно повезло. Большая часть населения СССР, в основном колхозное крестьянство, ютилось по избам, где вода – из колодца, а удобства – на улице. Другой гигантский отряд, рабочий класс, теснился по баракам да коммуналкам. Ей же досталась комфортабельная четырехкомнатная квартира с паровым отоплением, горячей водой и газовой плитой. А все потому, что ее отчим, Аркадий Афанасьевич, являлся ценным для страны Советов кадром, начальником АХО (административно-хозяйственного отдела) в крупном и очень секретном почтовом ящике. Отношения у нее с отчимом были не то что сложными, но напряженными. Уже одно то, что она – девятнадцатилетняя студентка! – встречается с мужчиной и даже остается у него ночевать. Пусть там любовь, пусть Данилов и ответственный работник ЦК партии, но все равно: разврат! Почему не женится?! – хотя и рано жениться в девятнадцать лет, конечно, но лучше уж так, чем блуд неприкрытый! Обо всем этом отчим, Варя слышала, регулярно толковал с матерью – он вообще очень правильным был, этот пятидесятилетний округлый хорек в очочках. Притом девушка порой его взгляды ловила: если б она была девятнадцатилетней советской первокурсницей, может, их и не понимала бы, но так как она долго прожила в другом женском теле, то хорошо знала цену подобных сальных мужских косяков. Короче, идти на поклон к Аркадию Афанасьевичу не хотелось – однако никаких больше вариантов узнать о судьбе Данилова не оставалось. Пришлось постучаться вечером в кабинет и все изложить.

Отчим, конечно, не преминул, воскликнул:

– Да разве можно было вообще с таким типом связываться! – Однако сказал, что постарается узнать. Но притом загундосил: – Доведешь ты меня со своим Даниловым до цугундера, чует мое сердце, доведешь!

– Не кликушествуйте, Аркадий Афанасьевич, и не каркайте! – припечатала Варя и вышла из кабинета.

Да, больше никаких шансов узнать о судьбе Данилова, кажется, не оставалось. И даже шансы сделать что-то через отчима представлялись крайне призрачными.

Но потом в жизни Вари случилась удивительная встреча.

* * *

Сидеть в тюрьме Данилову было не впервой. Однажды его еще Варя арестовывала, когда они были врагами. И в новом теле, когда он впервые явился пред светлые очи Хруща, его для начала в каталажку посадили, мытарили и проверяли[5]. Но на сей раз, в отличие от первых двух, Алексею почему-то казалось: теперь заключение надолго. Если не навсегда.

Начать с того, что он даже не знал, где находится. Ни в какой тюрьме, ни в каком городе. Когда его взяли у собственного подъезда на проспекте Мира и усадили в черную «Волгу», сидевший рядом хмыреныш в галстучке первым делом вколол Данилову в бедро какое-то снадобье – и тот улетел. Очнулся неизвестно через сколько в тюремной камере. В одиночке. Голова болела, была тупой и гулкой.

Никто из охраны ни о чем с Алексеем не беседовал, сколько он ни пытался завести разговор – хотя бы о погоде.

Никаких сокамерников, даже в роли наседок, к нему не подсаживали. Кормили не то чтобы вкусно, но приемлемо, не баландой тюремной: на завтрак – каша с маслом или творог со сметаной, на обед – густые щи с мясом, котлета с пюре. Утром и вечером выводили на оправку. Отхожие места в тюрьме, как и почти во всем Советском Союзе, смердели и густо были засыпаны хлоркой.

Довольно скоро ему предъявили обвинение – по той самой, печально знаменитой пятьдесят восьмой статье, по которой при Сталине несколько миллионов осудили, а сотни тысяч казнили[6]. Пункт статьи вменили пятый, тоже расстрельный: «Участие в организации или содействие организации, действующей в направлении помощи международной буржуазии». И не поспоришь: действительно, рассказывать, что СССР развалится, а в двадцать первом веке власть в России будет принадлежать капиталистам, – разве не контрреволюция? Не помощь мировой буржуазии?

И начались допросы. Хотя как сказать… Почти ничего не спрашивали о жизни Данилова в прошлом: в пятьдесят седьмом, восьмом году. Вскользь, бегло: с кем встречался, разговаривал, кому рассказывал свои беспочвенные фантазии относительно будущего? Тут молодой человек на своем стоял: никому ни слова, кроме первого секретаря ЦК товарища Хрущева, не поверял. Про Варю спрашивали бегло, и он, конечно, о том, что она тоже человек из будущего, не обмолвился. А потом начались другие – да их и допросами назвать было сложно. Скорее рассказы Данилова о том, что он знает и помнит из будущего. Из всех тех лет между тысяча девятьсот пятьдесят девятым и 2017-м (когда он в прошлое очертя голову бросился).

Всего расспрашивателей было четверо. Они чередовались друг за другом, и каждый расспрашивал Алексея целый день, с перерывом на обед. Судя по всему, они не в КГБ работали, а были приходящими консультантами.

Никто из них заключенному не представлялся и никаких отвлеченных разговоров не поддерживал. Первого Данилов прозвал для себя Историк – более всего тот похож был на дядек, которых он встречал порой в коридорах ЦК КПСС: консультантов, инструкторов. Спокойный, умный, румяный, свободолюбивый, он чем-то напоминал того хрущевского главного помощника, что недавно его на дачу к кукурузнику привозил. Или молодого академика Яковлева. Или, скажем, журналиста и будущего посла Бовина: холеный, лощеный, стильный, одетый в заграничное.

Этого интересовала общая канва будущих событий. Почему-то особенно – отношения с Америкой. Изложению Карибского кризиса посвятили несколько дней: все мельчайшие детали, какие только молодой человек сохранил в своей памяти, допросчик у него выцыганивал. И с чего началось, и как развивалось, где нам пришлось отступить и в чем договориться.

Переворот с отстранением Хрущева в октябре шестьдесят четвертого тоже оказался допросчику чрезвычайно интересным. И ему несколько дней посвятили. А также убийству Кеннеди в Далласе в шестьдесят третьем. А потом: брежневское правление, политика мирного сосуществования, первые договоры об ограничении ракет. Затхлость брежневского режима, эпидемия властных смертей в начале восьмидесятых. Про Горбачева и его реформы Данилов тоже рассказывал подробно. А вот о том, как все устроено в нынешней России – на удивление интересовало мало: олигархи, реформа медицины, «крымнаш»… – все конспективно. Такое впечатление, будто до тех лет ни вопрошающий, ни те, кто его послал, доживать не собирались.

Вторым был человек, которого Алексей прозвал про себя «Вычислитель». Его интересовало все, связанное с компьютерами. Персоналки. Сотовые телефоны. Интернет. Облачные сервисы. Но что мог об этом Данилов, безнадежный гуманитарий, поведать? Разве он понимал, как устроены персональные компьютеры и мобильники, как действуют? Какие-то обломки знаний в памяти оставались, и он честно пытался их из себя выковырять, помочь советским технарям занять лидирующие позиции.

Третий был по части вооружений. Подтянутый, седой – казалось, он прямо перед тюрьмой снимает свой полковничий, а то и генеральский мундир и переодевается в гражданское. И тут тоже – что мог знать и помнить пришелец из будущего, попаданец? Ракеты подземного базирования, разделяющиеся боеголовки. Помнится, полковнику (генералу?) очень понравилась – он чуть не закричал от восторга – идея о скрытом размещении межконтинентальных ракет на поездах, замаскированных под обычные составы, а также на автомобильных платформах – и постоянное циркулирование и того, и сего по трассам вокруг Москвы. Рассказал Данилов, что знал, и о технологии стелс, дронах, спутниковой разведке.

Впрочем, о космосе больше доводилось говорить с другим товарищем – тут Данилов проявил себя не то чтобы докой, но более осведомленным, чем в вычислительной технике и вооружениях. Все потому, что однажды рассказал ему американский шпион о том, как устранял великих людей двадцатого века – Сергея Павловича Королева и Юрия Алексеевича Гагарина[7]. И после этого Алексей взялся изучать историю советской космонавтики и лунной гонки между СССР и США. Тоже, конечно, рассказывал как дилетант, начитавшийся мемуаров гуманитарий, но хоть что-то знал и помнил.

Консультант из космической отрасли был забавный: маленький, нечесаный, со скособоченным галстуком и нестрижеными ногтями. Он курил, разбрасывая всюду пепел, и порой тушил папироски собственными пальцами, отчего последние частенько бывали у него черными. Иногда, в порыве вдохновения, он вдруг вскакивал и делал несколько кругов по допросной, мыча и потирая руки.

– Значит, вы говорите, – набрасывался он на Данилова, – что Советский Союз первым запустил человека в космос, но так и не побывал на Луне. А почему, как вы думаете?

Так как Алексей и сам себе этот вопрос не раз задавал, ответ он сформулировал неплохо:

– Сказались и объективные, и субъективные моменты. Из объективных отмечу недостаток финансирования. И то, что не создали единого научно-технического комплекса, перед которым поставили бы конкретную цель: отправить советского человека на Луну. Существовал и субъективный момент: академики Королев и Глушко разосрались, простите мой французский. Первый ни в какую не хотел делать ракету на высококипящих компонентах, считал, что это страшно вредно – и природе, и людям. И стал изобретать ракету Н-1, которая не полетела ни при его жизни, ни после. А второй был уверен, что кислород-водород-керосин сроду не дадут нужной тяги для тяжелой ракеты.

– Это ж все совершенно секретно! Откуда вы знаете! – воскликивал «Космонавт», подскакивал и делал несколько кругов по допросной, мыча и потирая руки.

– Ну, к 2017 году все грифы снимут, архивы откроют. Но я вам другое хочу рассказать. Думаю, уже прямо сейчас, в начале пятьдесят девятого, академик Янгель в Днепропетровске, знаете такого? – Допрашиватель сделал невинное лицо кирпичом, по которому стало понятно, что, конечно, знает, и, возможно, даже лично. – Так вот, Янгель делает межконтинентальную ракету, причем на двигателях Глушко, на высококипящих компонентах. Порядковый номер Эр-шестнадцать. И двадцать четвертого октября шестидесятого года ее с площадки на Байконуре – Тюратаме, как вы пока его называете, попытаются запустить. А так как будут страшно спешить порадовать дорогого Никиту Сергеича, станут работать прямо на стартовом столе, на заправленной ракете. Произойдет взрыв, растечется горящее ядовитое топливо. Около ста человек погибнут, в том числе маршал артиллерии Неделин. Поэтому запишите самое важное: двадцать четвертого октября шестидесятого, пятьдесят восьмая площадка Тюратама. Пожалуйста, не надо спешить!

«Космонавт» даниловскими показаниями бывал весьма доволен, радостно вскакивал, массируя кисти, распевал свои мычащие песенки.

– Сейчас, в начале пятьдесят девятого, – рассказывал Алексей, – как раз начинается набор в самый первый отряд тех, кого позже назовут космонавтами. Гагарин, Титов, Николаев и прочие. Их среди военных летчиков-истребителей выбирают. Но имейте в виду, что впоследствии Сергей Павлович не очень этим будет доволен: ребята без высшего образования, со знанием дела доложить о работе оборудования в полете не могут, а потом всемирная слава многих испортит – пьянка, женщины и подобное. Впоследствии сам Королев решит, что требования к космонавтам по здоровью следует снизить, а по части образования – повысить.

Раз в день Данилова выводили на прогулку – всегда одного, в мрачный тюремный дворик с крышей в виде решетки. Он присматривался, принюхивался к воздуху: какая температура, влажность? Как понять, где он находится? В Москве или его вывезли куда-то? Сначала было так тепло, что он уверился: точно, завезли в южные края. Но потом вдруг снова пришли морозы, даже снег посыпал, к нему сквозь решетку снежинки залетали, и появилась уверенность: он недалеко от Москвы, если не в самой столице. Прогулка – одна в день, не дольше получаса, он считал шаги – десяти тысяч, по ЗОЖу положенных, не набиралось. Но лязгали двери: «Прогулка окончена, лицом к стене!» И ни малейшего отклика у конвоя ни на какой человеческий разговор.

Впрочем, одиночество не угнетало Данилова. Казалось, сама судьба велела ему быть одиноким, потому что уродился он не таким, как все. Но жизнь распорядилась, что ему всегда приходилось быть на людях: выслушивать, лечить, выступать. И вот теперь наконец он может насладиться жизнью интроверта, спрятаться, как улитка в раковину.

Но мучила мысль: а что потом? Его знания о будущем конечны. А что произойдет, когда он выдаст все, что помнил, и неминуемо начнет повторяться? Его выведут на суд и приговорят? Или (как говаривал Королёв Сергей Павлович) «шлепнут без приговора»?

И по Варе он, конечно, скучал. По любой – и в ее привычном теле роскошной, зрелой, самоуверенной тридцати-с-чем-то-летней женщины, и в роли девятнадцатилетней, слегка угловатой советской девчонки. Главное – душу он ее любил и по ней более всего тосковал. Совсем без нее было грустно.

Поэтому он надеялся – довольно слабо, но все равно, без надежды жизнь совсем безотрадна и неприглядна стала бы: может, когда он все-все расскажет и больше никакого интереса представлять не будет, его и отпустят? На свободу, к Варе?

* * *

И Варя в Москве тоже по Данилову тосковала. Думала: как нескладно получилось. Она устремилась к нему, в опасное, тяжелое путешествие, не то что за тысячу миль, а куда дальше, за целых шесть десятилетий. Наконец они обрели друг друга – и что же? Так быстро потеряют? Его поглотила серая советская машина, и даже непонятно: где он, что с ним, жив ли, а может, умер?

Он, пока был здесь, в СССР конца пятидесятых, часто ей советовал, как быть. К примеру, в какой вуз поступать. Ее любимого факультета ВМК (вычислительной математики и кибернетики) в МГУ (который она окончила в конце девяностых) еще просто не существовало. И Алексей сагитировал ее: иди в Технологический, там как раз новая кафедра появилась, называется «счетно-решающие приборы и устройства». С ума сойти! Счетно-решающие приборы! У них здесь даже слово «ЭВМ» пока не в ходу, не говоря уже про «компьютер». Выпускники кафедры говорят, первые счетно-решающие машины будут обслуживать, ламповые, – БЭСМ-6, к примеру. Неужели Варя, с ее талантом и опытом, на подобном жалком фоне не продвинется?

Однако даже поступить туда нелегко оказалось. Естественно-научная подготовка тут, в СССР, была на высочайшем уровне. Школьнички такие задачки решали на уровне вузовских выпускников двадцать первого века. А с историей КПСС вообще завал (как выражались сокурсники). Никак Варе не давался предмет, не поворачивался язык бойко рассказывать препу (тогда так называли лекторов) о втором съезде РСДРП и ленинской борьбе с меньшевиками и прочими гадами. С грехом пополам – как раз в дни, когда пропал Данилов, – сдала проклятый предмет на троечку.

Вот и теперь: пара месяцев прошло, катила уже в глаза летняя сессия, а учиться никакой охоты не было, и все мысли только о нем, Данилове.

Московский технологический институт был в то время очень продвинутым. Оснащенные лаборатории, своя собственная учебная ТЭЦ, красивые аудитории с дубовой мебелью, мраморные лестницы. Все потому, что долгое время руководила вузом жена многолетнего председателя Совета Министров СССР товарища Маленкова, по фамилии Голубцова. Теперь-то ее давно не было, и самого Маленкова снял Хрущев на пленуме пятьдесят седьмого года, а Голубцова, как верная декабристка, поехала за ним в казахский Экибастуз, но все, что наработано ею было, включая мраморные лестницы, осталось. И трамвайная остановка у самого входа в вуз.

Добираться из института домой Варе приходилось долго: сначала на трамвае до «Бауманской», потом на метро с пересадкой до «Калужской» (так называлась в то время нынешняя станция «Октябрьская»-кольцевая), и там еще на автобусе по Ленинскому до самой Калужской заставы. (Станцию метро «Ленинский проспект» введут в строй только в 1962 году.) Формально – самая окраина города, зато квартира у отчима – в одном из двух прекрасных домов, построенных после войны заключенными и подковой охватывающих будущую площадь Гагарина.

В тот день было всего три пары, и народу в трамвае номер тридцать семь, идущем до «Бауманской», оказалось немного. Варя заплатила кондуктору тридцать копеек, заняла свободное местечко у окна и стала смотреть на убегающую панораму Красноказарменной улицы. Почти сразу рядом плюхнулся взрослый мужчина – ну как взрослый, лет двадцати семи. Чем-то он показался ей смутно знакомым. Где-то, ей припомнилось, она его уже видела; может, не в этой жизни, а в будущем? Но как подобное могло произойти? А мужик поглядывал на нее искоса и улыбался. «Как бы не стал клеиться», – с досадой подумала Варя. Но тот, конечно же, стал. Притом необычно.

– Без мобильника непривычно, да? – участливо спросил он Варю, отвернувшуюся к окну.

До девушки несколько секунд доходил вопрос, а потом в голове пронеслись десятки мыслей. «Мобильник» – она не ослышалась? Кто здесь, в Москве-1959, знает, что такое мобильник? Только она да Данилов. Но они с Алешей договорились, что никому не выдадут: она – тоже попаданец, пришелец из будущего. Значит, вихрем подумалось, его в заключении пытали – и ему пришлось о ней рассказать. И вот теперь – спецслужбисты пришли арестовывать и ее тоже.

Чтобы потянуть время, Варя холодно проговорила:

– Вы о чем? Не понимаю.

Она искоса посмотрела на соседа: молодой человек, хорошо одетый, в костюмчике и, как принято тут даже в теплую погоду, в шляпе. Что-то неуловимо знакомое почудилось ей в его лице, на кого-то он был похож.

– Не напрягайся ты так, Варя, – со смешком добавил мужчина. – Это я, полковник Петренко. Точнее сказать: я сейчас в теле моего отца, Петренко Александра Тимофеевича. Ты знаешь, как это работает. Теперь я тоже здесь, с вами.

Трамвай остановился на очередной остановке. Мужчина схватил девушку, повлек к дверям, выскочил первый и подал ей, как джентльмен, руку. Она покорно за ним следовала, за этим, как он сказал, «полковником Петренко». А он приобнял ее и потащил в сторону Лефортовского парка – как раз они выпрыгнули на остановке, четвертой от института.

– Пойдем, Варечка, поговорим на просторе, чтобы никто не слыхивал нас. Ведь кто услышит – сразу очумеет.

В старинном парке людей и впрямь оказалось мало, лишь какая-то парочка, обалдевшая от любви и друг от дружки, да мамаша со смешной старомодной коляской. Шла середина апреля, но установилась невиданная для столицы жара, и несмотря на то, что до майских праздников оставалось еще две недели, деревца уже покрылись легким изумрудным пухом.

– Да, моя дорогая, – продолжил Петренко, – я последовал сюда за вами, в пятьдесят девятый. Но не по велению сердца, как некоторые, и не сбежавшую любовь преследую – я тут нахожусь на спецзадании. И хочу тебя обрадовать, что ты отныне поступаешь в мое распоряжение. А как ты хотела? Ты – капитан, я по-прежнему полковник. И тело твое настоящее в двадцать первом веке содержится в целости и сохранности. Как и тело твоего любовничка Данилова. Оба вы там, у нас, в двадцатых годах двадцать первого века, пребываете в глубокой коме. Страшно подумать, сколько государство сил и средств уже израсходовало, чтобы ваши бренные оболочки в относительном порядке содержать. Но вы ведь с Даниловым желаете, наверное, когда-нибудь в них вернуться? Не отвечай, вижу, что хочется – этот Советский Союз образца пятьдесят девятого года надоел тебе хуже горькой редьки. Так вот, доложу тебе: благодаря напряженной работе наших ученых и, не буду скрывать, средствам олигарха Корюкина появилась возможность, чтобы и ты, и твой хахаль туда, в свои тела, домой, вернулись. Как и я сам за вами надеюсь последовать, конечно. Не стану тебе рассказывать физику или химию процесса – сам не до конца понимаю, – но возможность такая появилась. Но для начала нам с тобой придется здесь немножко поработать.

– Поработать? В каком смысле?

– Пошлифовать историю. Подрихтовать ее. Привести к новому знаменателю.

– Что вы имеете в виду?

– То самое и имею. То, как развивалась наша страна в последние шестьдесят-семьдесят лет, очень многих в начале двадцать первого века не устраивает. Посему принято решение, на самом высоком уровне, кардинально изменить историю России.

– А что не так?

– В то время как ты дезертировала в прошлое, у нас там, в двадцать первом веке, очень неприятные вещи происходят. Ужасные, можно сказать.

– Что? Атомная война?

– Слава богу, нет. Хотя в каком-то смысле – хуже.

– Что?!

– Для начала: на Земле разразилась страшная эпидемия. Называется коронавирус или ковид-девятнадцать. Сначала ей внимания не придали: вроде обычный грипп, как бывали разновидности, типа птичьего или свиного, но только он может от человека к человеку передаваться. Грипп оказался очень заразный. Пошел из Китая и довольно быстро распространился по всему свету. И главное, что его отличает: высокая смертность. Легкие у больного просто превращаются в труху. Десятки миллионов заболевших по всему миру. У нас в России – миллионы. И дело на том не останавливается. Сначала всех просто на карантин посадили: сидите дома и не выходите никуда. Потом видят: экономике трындец приходит. Да и вакцина вроде появилась. Но все равно по стране ежесуточно по двадцать тысяч новых заражений все равно происходило. А потом вдруг вирус мутировал, и появился новый ковид – двадцать один. Летальность от него была низкой, однако люди страдали тяжело и долго, несколько месяцев. Почти все выздоравливали, однако ускорить поправку никакие лекарства, ни антибиотики, ни антималярийные препараты, ни вакцины не помогали. Температура держалась несколько месяцев, по всему телу – язвы и страшная боль – везде. Словом, все в точности как в Откровении Иоанна предсказано: «Из дыма на землю вышла саранча; ей была дана та же власть, что дана на земле скорпионам… И не было ей позволено убивать их, а только мучить в течение пяти месяцев… В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, они будут жаждать смерти, но бежит от них смерть»[8]. Да, и еще: та болезнь оказалась чрезвычайно заразная, и если заболевал кто-то в семье или в коллективе – гарантированно поражала всех ближних.

– И вы, Сергей Александрович, переболели?

– Называй меня Александром Тимофеевичем, как по документам… Нет, я не заболел. Нас тогда сразу перевели на казарменное положение, мы сидели круглые сутки в комиссии, в нашем бункере. А вот Олечка моя и дочка – цапанули… Ситуация была отчаянная: госпитали забиты, новых пациентов принять не в состоянии. Все несчастные сидят – или, точнее, лежат по домам. Дойти до магазина невозможно, тяжело да и запрещено. Только социальные службы разъезжают, развозят продукты и кое-какие лекарства, болеутоляющие. По всей стране – вспышка самоубийств. Люди из окон бросаются, травятся газом… Работать никто не может, промышленность и сельское хозяйство остановились. Начались перебои с продуктами. Грабежи, мародерство… Наконец к двадцать второму году и эта пандемия прошла. Ну, как прошла? Все равно заражения случались, но самый пик миновал. Понемногу начали восстанавливать народное хозяйство. И тут, что называется, третий ангел вострубил. Практически одновременно, на протяжении двух-трех суток, произошли фатальные аварии на энергоядерных объектах во всем мире. У нас в стране сразу на четырех атомных электростанциях. На Ленинградской, Курской, Смоленской, Кольской. Взрывы примерно такой же мощности, как в Чернобыле и на Фукусиме. Вся европейская часть страны превратилась в настоящий ад. Уровень радиации такой – для того чтобы выжить, сидеть надо по домам, с закрытыми окнами и дверями. На улицу выходить – только в защитном костюме. Но все равно практически все источники воды оказались отравлены. Многие жители крупных городов просто бежали в Сибирь, на Дальний Восток – любыми способами, на поездах, на машинах. За Уралом АЭС в России не существует, поэтому и уровень радиации там оказался в норме. В Сибири начинали жить буквально на голом месте: занимали заброшенные советские пионерлагеря, пансионаты, военные городки. Или, как когда-то кулаки-спецпереселенцы, валили тайгу, расчищали поляны, рыли землянки… Помощи ниоткуда ждать не приходилось, пострадали практически все. Катастрофы случились по всему миру: США, Индия, Южная Африка, Япония, Аргентина, Китай… Около сорока аварий за пару дней. Потом провели расследование, плюс арабские террористы сами выступили: да, это мы мстим всему остальному миру, слишком богатому и самодовольному. Им удалось нащупать фатальные уязвимости в компьютерной безопасности АЭС и вскрыть их. Однако у цивилизованных стран в тот момент не оказалось сил и средств, чтобы найти и покарать террористов – настолько все оказались заняты своими проблемами. Карточки ввели практически на все продукты питания, на питьевую воду. Армия и спецслужбы взяли на себя восстановление и наведение порядка. Началась очень сложная, тяжелая работа по дезактивации городов и земель. И вот тут у нас в стране появился он. Мессия. Точнее, антимессия. Антихрист. Притом что он начал помогать и исцелять. И это реально работало. Вот представь, как это выглядело. Он въезжает в очередной город. Его радостно приветствуют толпы – в основном, конечно, с балконов, потому что выходить наружу боятся, но кое-кто в защитных костюмах и с улиц ему осанну поет. В открытом старом «ЗИСе» этот тип объезжает улицы города. Он везет с собой «икону» – огромное изображение полуобнаженной блудницы в пурпурном плаще, сидящей на красном звере с семью головами и десятью рогами, покрытом кощунственными именами. На голове у женщины повязка: «Вавилон, великая столица, мать развратниц и мерзостей земли», в руке – золотой кубок, наполненный мерзостями ее разврата[9]. Все – по Писанию. Так вот этот тип с шутовским благословением и ужасной «иконой» проезжает по улицам, к примеру, Курска – и немедленно радиационный фон в городе, ранее зашкаливающий, приходит в норму. Очищается вода. А те из больных, кто лично приветствовал «благодетеля» и страдал от ковида-девятнадцать, двадцать один, или от поражения радиацией, – чудесным образом исцеляются. Разумеется, наше с тобой учреждение, а именно комиссия, занимающаяся всем загадочным и непознанным, пыталась выяснить: как он все это делает? Как это вообще возможно? Как работает? Проводили множество исследований, но никакого внятного ответа ни мы, ни привлеченные нами ученые не нашли. Оставалось только считать случившееся чудом.

– Дайте угадаю, – перебила Варя. – Звали того «мессию» Елисеем Кордубцевым?

– Да, ты совершенно права, – вздохнул полковник. – Тот самый тип, юный красавчик, которого мы брали в разработку в две тысячи семнадцатом и который убил Ваську Буслаева, а потом бесследно исчез[10].

– Значит, он все-таки вынырнул и стал пакостить… – задумчиво протянула девушка.

– Да, и именно таким чудесным образом. И на радость восторженному населению, Кордубцев самолично стал объезжать наши города и веси. Разумеется, средства массовой информации ситуацию замолчать не смогли, и его рейтинги стали зашкаливать. И в конце концов он явился в Москву.

– Значит, Антихрист снова выплыл на поверхность не в две тысячи тридцатом году, как виделось моему Данилову, а раньше и при более суровых обстоятельствах?

– Да, тут твой любовничек слегка ошибся… В столице, конечно, Кордубцева приветствует море народа, радиация снижается, больные исцеляются. Он поселяется в президентском люксе гостиницы «Москва», дает интервью избранным средствам массовой информации, которые всячески, по привычке прогибаться перед сильными мира сего, начинают его вылизывать. И тут Кордубцев представляет свою… не знаю, как назвать… Бабу, короче, если мягко. Значитца, во время пресс-конференции входит в комнату с телекамерами во плоти та самая девка, изображение которой он возил по городам в открытой машине. Она по-прежнему полуобнажена, в пурпурном плаще, с титьками наружу. В руках – золотой кубок с какой-то мерзостью. Кордубцев ее обнимает, целует в уста. И при этом где-то, общаясь с прессой, называет ее своею матерью. Где-то – сестрой. Где-то – женой. Все это совершенно расчетливо и намеренно. Потому что основа его философии, с которой он выступает и которую, чванясь, выпячивает с экранов телевизоров и интернет-каналов, такая: ВСЕ ПОЗВОЛЕНО. Эти слова становятся его рекламным слоганом, лозунгом: «Можно – всё!» Раз он может творить все что угодно, то и его последователям разрешается все на свете. Все заповеди – и Моисеевы, и Христовы, и Моральный кодекс строителя коммунизма – отменяются. «Разбуди внутри себя зверя!» Это еще один из его слоганов. И Кордубцев, не скрываясь, стремится к власти – к высшей власти. Каким-то непостижимым образом под него ложится и наш тогдашний гарант, он срочно принимает поправку к конституции, согласно которой президентом страны можно стать в возрасте не тридцати пяти, как всегда было, а в двадцать пять лет – ведь Кордубцев молод.

– Да-да, я помню, – прошептала Варя, – Елисей – девяносто восьмого года рождения.

– Его приглашают выступить на своих заседаниях сначала Госдума, потом Совет Федерации, устраивают пятиминутную овацию, восторженные крики. Но главное – народ поддерживает Кордубцева безоговорочно. Опросы показывают: рейтинг зашкаливает, выше пресловутых восьмидесяти шести процентов. На ближайших выборах он точно станет президентом. А его идея – «Все позволено» – тоже набирает все большую популярность. По стране прокатывается волна вакханалий, жестоких садистских убийств, изнасилований. Больше того: Кордубцев отправляется со своей шалавой выступать в Нью-Йорк, с трибуны ООН, и там тоже снискивает огромный успех. Все страны наперебой приглашают его с визитом. Многие выступают за то, чтобы именно он возглавил Организацию Объединенных Наций. Или стал даже, в нарушение всех местных законов, президентом США… Однако Кордубцев возвращается в Россию творить свои беззакония у нас.

– Какой кошмар… – прошептала Варя.

– В стране у нас его слишком многие поддерживают. Да, образовалось движение сопротивления – и я в нем состою. Но оно, к сожалению, малочисленное и не иначе как по наущению Кордубцева преследуется властями. Пока научно не доказано, однако в рядах Сопротивления крепнет мысль: все беды, что обрушились в последнее время на страну и мир, возникли только для того, чтобы Антихрист сумел ярко продемонстрировать свои таланты. Он же эти беды и вызвал. Он – их первопричина. А если не было бы в мире Кордубцева и его девки – не случилось бы и трагедий: ковида-девятнадцать, двадцать один, катастроф на АЭС… Бороться против лжемессии страшно сложно, народ его любит. Поэтому принято решение: ликвидировать его в прошлом. Как ты помнишь, одна доза «препарата Корюкина» осталась после твоего и даниловского дезертирства в сейфе нашей комиссии. Ее стали изучать и далеко продвинулись. Был создан аналог, и его испытал я. Как видишь, успешно. Возможно, скоро появятся и другие путешественники во времени. Вдобавок наши ученые серьезно продвинулись в работе над тем, как нам вернуться в свое время. Я запомнил химическую формулу и ноу-хау: как изготовить вещество, которое можно составить из доступных здесь реактивов, и вернуться нам троим: тебе, мне и твоему Данилову. В будущее, в котором, я надеюсь, не станет Кордубцева.

– Значит, ваше задание: ликвидировать ныне живущего здесь, в Москве – пятьдесят девять, деда Кордубцева?

– И не только деда. Не только. Всю его семью. И обоих дедов его, и обеих бабок. Все четверо – ныне в пятьдесят девятом – проживают в СССР.

– Вы предлагаете казнить людей без суда? И безо всякой вины? – прошептала Варя.

– Иногда приходится идти на жертвы, – сухо ответствовал Петренко. – Знаешь понятие: запланированные потери. И сопутствующий ущерб.

– А вы, Сергей Александрович, из какого года сюда прибыли?

– Из две тысячи двадцать четвертого.

– Почти семь лет там, в будущем, без меня прошло.

– Да, надолго ты, Варя, дезертировала. Ничего, у тебя будет шанс искупить.

– Значит, убивая в пятьдесят девятом году ни в чем не повинных людей, вы спасаете Землю?

– Не Землю. До всей Земли руководству, да и мне, честно говоря, дела нет. И задача так не стоит. Мы должны спасти Россию. Точнее, Советский Союз. Ведь дело тут не только в Кордубцеве.

Во все время разговора они прохаживались по дорожкам Лефортовского парка, готовящегося к весне и расцветанию, Варя взяла Петренко под руку и чувствовала под своей ладонью его сильное предплечье. Здесь, в СССР-1959, тактильные контакты не особо приветствовались, тем паче меж противоположными полами. Никаких при встрече или прощании легкомысленных обнимашек-поцелуйчиков, как в 2017-м, который помнила Варя. Все по-серьезному – в крайнем случае можно обменяться крепким, товарищеским рукопожатием или максимум похлопыванием по плечу. С тех пор как Данилова взяли, девушка и припомнить не могла, когда оказывалась к мужчине столь близко. У нее даже голова слегка закружилась.

– Каким же образом вы СССР спасете? – вопросила она.

– Конечно, – впрямую не отвечая на вопрос, продолжил Петренко, – с точки зрения организации перемен лучше было оказаться где-нибудь в лете пятьдесят третьего. Когда Хозяин в марте пятьдесят третьего умер, начались драчка за власть и неопределенность. Тут бы нам и ударить. Но что делать: выяснилось, что портал, ведущий в прошлое, открывается примерно в конце пятидесятых. Поэтому надо трудиться над тем, что есть. Времена, как говорится, не выбирают.

– И что еще, кроме Кордубцева, вы желаете переменить? В каком направлении?

– Задача перед нами стоит, Варвара, такая: возврат Советского Союза к жесткому социализму. То есть реставрировать тоталитарное государство сталинского типа.

– Но зачем?! – ошеломленно выговорила девушка и даже локоть свой из-под петренковской руки вырвала, отпрянула и глянула исподлобья.

– Знаешь ли ты, Варя, какие государства на планете менее всего от страшных вирусов пострадали? Не догадываешься? Я тебе скажу: Северная Корея и Туркменистан. Самые что ни на есть тоталитарные.

– Так это наверняка потому, что там правду скрывают. Не говорят о заболевших-умерших.

– А может, и хорошо, что скрывают, а? Меньше паники. Но главное-то иное. Из Северной Кореи, как ты знаешь, мало народу выезжает, а еще меньше въезжает. Никакого туризма, границы закрыты. Вот и вирусов нет.

– И вы хотите, чтобы и здесь стало, как у Ким Чен Ына? Идеи чучхэ и все такое?

– Знаешь, идеи чучхэ все-таки лучше, чем помирать в мучениях, задыхаясь от ковида. Или от радиации.

Варя еще на шаг от полковника отступила:

– Нет! Я не хочу, как в Северной Корее!

– А чем плохо? Ни богатых нет, ни бедных. Ни олигархов, ни коррупции. Граница на замке. Никакой пошлости на ТВ и в Интернете. Плюс у нас, в отличие от корейцев, страна – обильная да богатая! Нефть, газ, металл, золото! Пашни, леса! Да мы в тысячу раз лучше их жить сможем! Главное только устроить: граница на замке. Чтобы выезжали не пятьдесят миллионов в год, как было в две тысячи девятнадцатом, а человек двести, как в начале пятидесятых: дипломаты и общественные деятели. А въезжают пусть не тридцать миллионов, как у нас в том же девятнадцатом, а пара тысяч отборных туристов из соцстран. И будем мы жить сами по себе, а мир – сам по себе. А как это можно устроить? Только реставрировав сталинизм.

– Кто это там у вас до такого додумался?!

– Решение принято на самом верху. И для нас с тобой оно является боевой задачей.

– Не хочу и не буду я делать так, чтобы мы как в Северной Корее жили!

– Варя, ты же знаешь свойство приказов: они не обсуждаются, они исполняются. Ты, конечно, можешь начать демагогию, что здесь, в ином теле, ты вроде как и не капитан спецслужбы, а я тебе отвечу: если вдруг откажешься, в свое время и в свое тело больше не вернешься. Ни ты, ни Данилов. А я – возвращусь. И распоряжусь, чтобы твое настоящее тело, пребывающее в коме в нашем родном времени, просто отключили от систем жизнеобеспечения, да и все. И даниловское – тоже. И ты, пожалуйста, не думай, что тебе, на крайний случай, удастся здесь, в прошлом, прожить-отсидеться. Не будет такого. Как наши исследования показали, если тело путешественника во времени, пребывающее в коме в нашем времени, в двадцать первом веке, вдруг умирает – его душа или сущность в прошлом тоже прекращает свое существование. В их тела возвращается подлинный хозяин. В твое здешнее – твоя родная бабка. В даниловское – его отец. А вам обоим – ни тебе, ни ему – не останется места ни в каком из миров. Прости, но ничего, как говорится, личного, просто служба. Ты ведь давала присягу.

Варвара глядела исподлобья, покусывая губу. С Петренко она больше не сближалась, шагала параллельным курсом на расстоянии пары шагов.

– И насколько я знаю, – продолжал полковник, – твоего возлюбленного здесь взяли? Он сидит неизвестно где и по какому обвинению? Так?

– Так.

– Будешь работать со мной – у тебя появится шанс его вытащить. А нет – значит нет.

– Типический случай шантажа, – проговорила Варя сквозь слезы.

– Шантажа, говоришь? – ощетинился Петренко. – А как ты хотела? Мало ли что мне в задании не нравится? Но приказ есть приказ. И как сказано в уставе, исполнять его надлежит беспрекословно, точно и в срок.

– Лучше б вы вообще здесь не появлялись! – в сердцах выкрикнула она.

– Конечно, для тебя лучше. Ты жила прекрасной жизнью дезертира: ела, пила, любила в свое удовольствие. Но когда-то и кому-то надо же было тебя призвать к порядку. Ладно, Кононова, подумай пока над обстановкой, над тем, как лично ты можешь быть полезной для выполнения боевой задачи. Что предстоит сделать, чтобы добиться наилучшего результата. А цель у нас очень простая: запустить перестройку в СССР немедленно, сейчас. Но совсем не такую, как Горбачев в восемьдесят пятом затеял. И никакой второй волны оттепели, которую Хрущев с твоим Даниловым планировали, не будет! Изменения пойдут в обратную сторону: будем жестко закручивать гайки, устанавливать казарменный социализм сталинского типа. Тем более за шесть лет, прошедших после кончины Батьки, от его парадигмы далеко не ушли. Вот и подумай сегодня на досуге, как нам всем к порядку вернуться…

– Сергей Александрович!.. – воскликнула девушка.

– Александр Тимофеевич, – поправил собеседник.

– Да, хорошо, Александр Тимофеевич, но ведь вы же совсем не сталинист! И никогда им не были! Вы всегда, насколько я помню, демократом слыли, в самом хорошем смысле этого слова, либералом. Против операции «Рентген» возражали, то есть ликвидации во имя высших интересов без суда. Что же с вами стало теперь? Или на вас так тело собственного отца влияет, который, похоже, отпетым сталинистом был?

– Взгляды каждого человека имеют свойство трансформироваться. Иной раз минус меняется на плюс. И если б ты сама своими глазами видела, что происходит у нас там, в будущем, думаю, тоже распростилась бы с интеллигентским слюнтяйством. Посмотрела бы на людей, которые еще вчера были бодры и веселы, а сегодня задыхаются на больничной койке, пожила бы в мире, где чистая, незараженная вода – редчайшее благо и ее потребление нормируют из расчета три литра в день на человека… Думаю, и твои бы взгляды трансформировались в сторону гораздо большей строгости – к себе и окружающим. Ладно, Варвара, дорогу до остановки сама найдешь. А завтра мы с тобой встретимся здесь же, в парке, и наметим порядок дальнейших действий. В десять ноль-ноль чтоб была тут как штык.

– У меня завтра лекция.

– Хватит этих дезертирских, расслабляющих разговорчиков, Кононова. «Лекция!» – передразнил он. – Давай соберись, товарищ капитан. – Полковник поднес ладонь к тулье летней шляпы, словно отдавая честь, а потом четко развернулся кругом и отправился к выходу из парка.

Полночи Варя проплакала.

Все думала: «Как мог он, Петренко, – такой либеральный, вдумчивый – подписаться выполнять людоедский приказ? Убивать ни в чем не повинных людей – предков Кордубцева? Как он может пытаться вернуть сталинский режим? И еще меня в это втягивает! Но я не хочу, чтоб я сама, родители мои и дети жили как в Северной Корее! Лучше десять тысяч раз погибнуть от вируса или радиации, чем целую вечность задыхаться в лживом, несвободном государстве! Без поездок за границу, свободных СМИ, частных кафе и гостиниц!»

Она прожила здесь, в СССР-1959, больше года и заметила, как постепенно распрямляются люди, становятся свободнее, все откровеннее обсуждают все на свете, чаще и радостней смеются. И как их прикажете загнать обратно, в сталинское корыто?! Она сама не хотела этого – и они не захотят! Хотя с другой стороны, кто народ особо спрашивает? Нас же не спрашивали власти ни о чем в двухтысячные и десятые годы, когда потихоньку, по кусочку от нашей свободы откусывали!

С другой стороны: совершенно не факт, что у Петренко получится. А даже если получится: вот закрутят гайки в пятьдесят девятом году, и что это даст спустя шестьдесят лет? Может, эффект будет совершенно обратный? Россия – страна своеобычная и непредсказуемая, может, их усилия принесут к веку двадцать первому нечто совершенно невообразимое, противоположное?

В общем: не можешь избежать насилия – расслабься и постарайся получить удовольствие. Мало она в своей жизни идиотских приказов от начальства слышала? Да сколько угодно! И что оставалось? Крепко сжать зубы и с отвращением выполнять. А что еще военнослужащий может?

Вдобавок Петренко прямо говорит: я спасу Данилова и смогу тебя и его переправить назад, в будущее, в привычное тело. А нет – действительно отключат их от аппаратов, и прощай мечта вернуться. Да и вовсе: прощай, жизнь.

Значит: ничего не остается, как выполнять волю Петренко, плясать под его дудку. Примирившаяся с этой мыслью, Варя наконец заснула.

Конечно, не следовало ни в коем случае саботировать указания Петренко. Сказал: «быть как штык» – и она послушно прибыла к десяти ноль-ноль в Лефортовский парк. А там и начальник в теле собственного папаши, в том же костюмчике и галстучке, при той же шляпе и ботинках, правда, рубашечку сменил.

– Товарищ полковник, – вопросила девушка, – расскажите подробней о себе здешнем.

– Ты хорошо знаешь, как препарат олигарха Корюкина работает. Твоя сущность перемещается в прошлое и оказывается в теле собственного предка. Ведь ты – в теле своей бабушки пребываешь?

– Так точно, – вздохнула она.

– И зовут ее тоже Варвара – правильно?

– Да, меня когда-то в ее честь назвали.

– Очень удобно, нет путаницы с именами. Только ты по фамилии Семугова, верно?

– Так точно.

– А я здесь и сейчас Александр Тимофеевич и пребываю в теле собственного отца. Он ведь у меня военный. Служит в Ленинградской области. Кстати, как и ты, по званию капитан. Я уже скоро три месяца нахожусь в его теле. В окружном госпитале в Ленинграде лежал, симулировал, чтобы добиться отставки. Очень кстати оказалось, что Хрущ совсем военных не ценит, армию сокращает. Думает с врагами одними ракетами справиться. Меня поэтому в рядах и не удерживали. Пока я нахожусь в отпуске, но скоро поеду назад, в городок, в расположение части – вчистую увольняться. Видишь, военную карьеру своему собственному отцу ломаю ради интересов дела. Ведь он у меня служака был еще тот. Если помнишь: генералом в отставку в девяностом году вышел. А я ему, получается, подкузьмил, напакостил! Но мне, конечно, удобнее здесь быть гражданским, а никак не военнослужащим, чтобы задание Центра выполнять.

Настроен Петренко оказался благодушнее, чем вчера. А тут еще и весеннее солнце сквозь юную листву светило, ласкало лица. Парочка уселась на лавочку. Со стороны – совершенно явное свидание: мужчина в самом соку, состоявшийся, под тридцать, и юная трепетная девушка, младшекурсница. Но послушали бы случайные наблюдатели разговоры, что эти двое вели, – хватило бы и для психушки, и для срока за антисоветчину.

– Кто же это вас, товарищ полковник, сюда, в прошлое, надумал со спецзаданием отправить? Генерал – винторогий козел – Марголин?

– Я ж тебе говорю: решение принималось на самом верху. Все решал Сам. Папа.

– И что же вы собираетесь здесь творить? У вас есть план?

– Пока эскизные наметки.

– Поделитесь со мной?

– Конечно, кукурузник Хрущев на роль диктатора и закручивателя гаек никак не годится. Взбалмошный, непредсказуемый. Вдобавок слишком он людей любит, жалеет их. Все это масштабное жилищное строительство, что он развернул, бассейн «Москва» и Дворцы пионеров, а также возвращение безвинно репрессированных… Нет, с нашими задачами по реставрации он никак не справится. Никиту надо убирать. И чем жестче – тем лучше. Можно расстрелять для острастки. А если нет – так загнать за можай, чтоб не только мемуары не смог писать, как позволили ему в реальной действительности[11], а даже пискнуть не смел.

Покоробило Варю, конечно, заявление петренковское: «Можно расстрелять для острастки». Совсем на любимого начальника не похоже: всегда он такой вдумчивый был, интеллигентный, даже трепетный. Может, психофизика – то есть новое тело – сказывается? Возможно, его отец действительно беспринципным подлецом был, настоящим сталинцем? И теперь внешняя оболочка, то есть тело, меняет внутреннее содержание, душу и взгляды подселенца? Не случайно она и сама замечала, что с тех пор превратилась в восемнадцатилетнюю советскую девчонку: стала гораздо более целомудренной, робкой, несмелой. Или Петренко настолько будущее с вирусами и радиоактивными авариями напугало, что он поменял взгляды на диаметрально противоположные?

– Кардинальное решение – избавиться от Никиты Сергеича, – вздохнула девушка. – Только как мы его с вами вдвоем выполнять будем?

– Подумаем. И заодно надо решить – на кого Хруща заменить.

– Может, на маршала Жукова?

– Он кандидатура подходящая, и диктатор из него бы вышел отменный – в войну ни чужих, ни своих не жалел генерал. Но увы! Жуков нынче – сбитый летчик. В ноябре пятьдесят седьмого отправлен в почетную отставку, живет на даче под постоянным призором КГБ. Все разговоры пишутся, встречи фиксируются. Стоит только нам с тобой у него на горизонте появиться – сразу рапорт пойдет, разбираться станут: кто такие, ради чего к отставнику приходили? Спалимся, попадем в разработку, свяжут нам руки. Да и не может Жуков сейчас ничего. Ни власти у него, ни силы нет. Года бы три назад, до отставки, он бы развернулся, конечно, с нашей помощью!

– Кто тогда?

– Есть такой председатель КГБ Александр Шаляпин. Кличка Железный Шурик. В известной нам реальности был одним из организаторов заговора против Хрущева, случившегося в шестьдесят четвертом. Многие именно ему и его дружку, комсомольскому лидеру Александру Семизорову, пророчили, что они возьмут настоящую власть в стране. Шаляпин и тогда, и тем более сейчас человек молодой, ему нынче всего сорок один! Вся жизнь впереди, еще лет сорок, до нового века, сможет править, если у нас с ним все получится! А в двухтысячном найдется кому его сменить. Но в существующей действительности после переворота шестьдесят четвертого потихоньку, год за годом, Брежнев и его камарилья оттеснили Железного Шурика от рычагов управления и в итоге сместили: сначала дали ничего не решающий пост главаря советских профсоюзов, а потом, в семьдесят пятом, и вовсе замминистра профтехобразования. А после выпроводили на пенсию.

– Но если он один раз не сумел власть взять – сдюжит ли снова?

– А мы с тобой рядом с ним будем. И объяснять, рассказывать станем – что к чему и почему. С нашей помощью выйдет в Бонапарты.

– Как вы до него доберетесь, товарищ полковник? Председатель КГБ – нешуточная должность, чтобы простые смертные, какими мы с вами тут являемся, до него дотянулись.

– Правильно! Надо разработать оперативную комбинацию. Не боги горшки обжигают. Охрана здешняя – детский сад, ясельная группа по сравнению с нашей. А по воинскому званию этот Железный Шурик, даром что председатель КГБ, – всего-то полковник.

– Как и вы.

– Вот именно.

– Но вы-то здесь – всего лишь капитан. Причем армейский.

– Неважно. Мы должны до него добраться, Варя, – внушительно ответствовал Петренко.

– А что для нас важнее? Переворот в стране или убийство предков Кордубцева?

– Убивать каждый может. Вот революцию на ровном месте устроить – не шутка.

Советская печать:

Слава Ленину, Партии славу пою» (стихи, перевод с узбекского)

Ивановы и Джонсы хотят мира.

Семилетнее задание по развитию сельского хозяйства выполним за пять лет. Производство мяса в 1959 году в колхозах и совхозах увеличим в 1,7 раза!

Распространению книг – повседневное внимание.

Москва – Ленинград за 55 минут. «Вчера начались регулярные полеты реактивных самолетов «Ту-104Б» между Москвой и Ленинградом…»

Безработица – постоянный спутник капитализма.

В Дубне создан новый тип ускорителя заряженных частиц.

О движении третьего искусственного спутника Земли. «…18 апреля спутник можно наблюдать перед восходом солнца от 44 до 64 градуса северной широты…»

* * *

Изо всех допросчиков Данилов более всего симпатизировал тому, кто про космонавтику разузнавал. Смешной, встрепанный, с обкусанными ногтями. Но чувствовались притом в нем незаурядный ум и внутренняя свобода. Жаль только, что ни о каком сближении между ним и арестованным даже речи быть не могло. Алексей расспрашивал его, просил, чтоб тот назвал хотя бы свое имя, – бесполезно. Не говоря уже о других персональных данных: сколько лет, где работает. Но все равно – почему-то хотелось этому человеку доверять.

Может быть, потому, что больше было некому.

В допросной как было дело организовано? Сидели за столиком, прочно принайтованным к полу и стене. Из него торчали два здоровенных старинных микрофона и могучий тумблер – о торжество советского дизайна! Провода от них в оплетке уходили под столешницу и исчезали в стене. Понятно: остро модный гаджет пятидесятых годов – магнитофон. Когда разговор начинался, Встрепанный (или другие допросчики) эту рукоятку поворачивал – значит, начиналась запись, смекал Данилов. Какие-то пометки Космонавт (еще одно прозвище) как курица лапой делал на смятых листах бумаги, временами просматривал их, снова засовывал в карман пиджака. Порой заодно перекладывал туда-сюда прочее содержимое: скомканный, грязноватый носовой платок, папиросы «Север», коробок спичек, расческу без двух зубцов. Иногда мелькало и удостоверение: зеленоватая картонная книжечка. Вот на нее-то Данилов и нацелился. В одно из перекладываний он сделал резкий жест перед носом дознавателя, тот отпрянул, и ксива шлепнулась на пол. Заключенный немедленно верноподданнически бросился к упавшему документу, поднял его и с легким поклоном подал хозяину. Но в момент, когда передавал, успел движением фокусника раскрыть и прочесть наконец фамилию хозяина: аккуратнейшим почерком от руки было выведено – Флоринский. И даже имя заметил: Юрий.

Этот инцидент они оба предпочли замять: то ли видел арестант корочки, то ли нет – поди докажи! А инициировал бы Флоринский расследование, ему первому могли всыпать за небрежность.

Фамилия сразу показалась узнику знакомой.

Потом, когда его вернули в камеру, Данилов стал целенаправленно вспоминать – где и при каких обстоятельствах он это имя встречал. И уже утром, на грани пробуждения, вдруг вспыхнуло: да ведь это же один из соратников Королева Сергея Павловича! О нем и Черток в своих воспоминаниях упоминает, и в жизнеописании великого конструктора о нем говорится! И ведь судьба Флоринского незавидна: погиб на Байконуре при неделинской катастрофе, испытании ракеты Р-16 в октябре 1960 года.

Встрепанный приходил к заключенному каждый четвертый день – за исключением субботы. По субботам был банный день: Данилова выводили принимать душ. Флоринский всегда приезжал-приходил с опозданием – видимо, так сказывалось его свободолюбие. Минут на пятнадцать-двадцать, но постоянно. Данилов терпеливо ждал в допросной. Вот и в тот раз появился в девять двадцать, мыча и потирая руки. Воскликнул: «Приветствую!» Уселся боком к столику, потянулся к тумблеру, но Алексей его остановил. Конечно, существовала возможность, что помимо официального магнитофона их слушает и пишет кто-то еще. Но все равно – рискнуть стоило. В конце концов, что ему, подследственному по расстрельной статье, терять!

– Подождите! – остановил он Флоринского. – Хочу вам рассказать что-то важное!

Тот замер.

– Вы ничего не расспрашиваете меня о том, что с космонавтикой стало в мое время, к семнадцатому году двадцать первого века. Вы ведь космосом занимаетесь, я правильно понимаю? И с Королевым Сергеем Палычем на дружеской ноге? Вам ведь сейчас под пятьдесят, так ведь? И вы, наверное, с ним еще в Коктебеле планеры пускали или в ГИРДе ракеты строили? – Допросчик мыкнул, но не опроверг – заключенный обо всем догадался правильно. – Конечно, вы лично вряд ли до двадцать первого века доживете, дай вам Бог здоровья и долголетия. Но вам же не безразлично, куда ваша любимая космонавтика в итоге вырулила. Вы ведь, наверное, сейчас, в пятьдесят девятом, уверены, что к две тысячи семнадцатому году, к столетию революции, советский человек если не к Юпитеру полетит, то Марс покорит точно. А я вам скажу: нет. С космонавтикой в России будет жопа. Тот могучий задел, который вы с Королевым и прочими корифеями прямо сейчас создаете, сыграет свою роль, и ракеты на орбиту Земли продолжат летать. Но – и только. Представьте: с Тюратама в шестидесятые годы до ста космических запусков ежегодно. А сейчас – меньше двадцати. И мы уже на третье место скатились. Нас не только США в космосе обогнали, но и Китай. А последнее реальное инновационное достижение восемьдесят восьмым годом датируется, когда с помощью сверхтяжелой ракеты «Энергия» мы запустили многоразовый космолет «Буран». Но он ведь всего однажды слетал, а потом всю эту программу власти СССР и свободной России похерили. К чему это говорю? Я ведь, знаете, тоже успел при Советском Союзе пожить, и у нас анекдот рассказывали. Сидят в мордовской зоне политзаключенные. Ну, и спрашивают друг друга: за что паришься? Один говорит: я анекдот при парторге рассказал. Второй: а я антисоветские листовки расклеивал. А третий: а я водопроводчик в Кремле. И вот меня вызывают туда, а я и говорю: ничего тут не поделаешь, систему надо менять.

Флоринский криво улыбнулся.

– Это я к чему: здесь, в СССР пятьдесят девятого года, что-то надо менять. По-крупному – иначе все достижения социализма прахом пойдут. Куда-то не туда Никита Сергеич выруливает. А когда его снимут – и довольно скоро, через пять лет! – еще дальше все покатится. Вообще развал начнется и бардак. Поэтому умным людям в СССР надо что-то предпринимать немедленно. Вот вы ведь наверняка с Сергеем Палычем знакомы. А он теперь большую власть взял. И друзья у него высокопоставленные. Доложите ему обо мне! Напомните: как я в пятьдесят седьмом к нему в Подлипках на улицу Коминтерна приходил, пытался предупредить о его будущей судьбе[12]. Подумайте с ним: как эту нынешнюю камарилью от трона отбросить и начать рулить страной в верном направлении. И еще я вам лично скажу: помните, я говорил об ужасной аварии в Тюратаме в шестидесятом году? Так вот: вы там тоже будете присутствовать на злосчастной пятьдесят восьмой площадке. И погибнете. Если не сумеете ту катастрофу предотвратить.

Встрепанный выразительно посмотрел на потолок камеры. Сделал знак, что, мол, возможно, не только официальным магнитофоном пишут все происходящее здесь. Потом тихо сказал:

– За предупреждение спасибо. Я внял. А по поводу твоего, парень, предложения устроить новую революцию и Сергея Палыча втянуть – знаешь, теперь я могу поверить, что ты из будущего. Здесь нас за последние тридцать лет запугали настолько, что, несмотря на оттепель, мало кто отморозился. А ЭсПэ[13], не забывай, семь лет на зонах оттрубил, на Колыме половину зубов потерял. И была у него любимая присказка, когда случался какой-то прокол: «Шлепнут без приговора». Поэтому даже представить невозможно, что Королев на власть станет ножку поднимать. О тебе он, конечно, знает – и я ему еще раз сугубо доложу. Да об одном просить буду: освободить тебя из-под стражи, поселить где-то на воле, пусть под охраной – как немцев-ракетчиков пленных на Селигере держали, – и чтоб ты на постоянной основе нас консультировал. Вот единственное, что я тебе обещать могу. А про революцию ты забудь. И впрямь – шлепнут без приговора. И тебя, и меня заодно.

* * *

Когда они снова встретились с Петренко в Лефортовском парке, Варя прежде всего сказала:

– Нам надо постараться освободить Данилова. Три бойца – это в полтора раза больше, чем двое. Алеша нам нужен.

Полковник не стал оспаривать. Бросил:

– Что ты предлагаешь?

– Все равно нам придется выходить на Шаляпина. Надо сказать ему, чтоб лично допросил Алешу. Данилов ведь то же ему расскажет, что и мы. Заодно уговорим Шаляпина выпустить Данилова – председатель КГБ он или кто?

Начальник кивнул с совершенно непроницаемым видом.

– А как думаешь на Железного Шурика выходить?

Варя высказала идею, осенившую ее ночью:

– Шаляпин когда-то, в сорок первом, благословил на подвиг партизанку Таню, или Зою, согласно настоящему имени. Ту самую героиню восемнадцатилетнюю, которую фашисты под Москвой схватили, пытали и повесили. Благодаря тому он известен стал, Сталин его приметил, а Шаляпин продвинулся. Сейчас, в пятьдесят девятом, начальство доступней, чем в нашем двадцать первом веке. Будем настойчивыми – сможем до председателя КГБ достучаться. Давайте я дозвонюсь ему, представлюсь, к примеру, корреспонденткой «Комсомольской правды». Скажу, что мы готовим большой материал, Тане-Зое посвященный, и просим его об интервью. Когда Шаляпин согласится, я прибуду и по ходу дела женское обаяние пущу в ход. Если он возгорится, назначу ему встречу наедине, навешаю лапши, что ожидает его бездна наслаждений. Ему всего-то сорок один, мужчина в самом соку – неужели не клюнет?! Мы с ним снова встретимся где-нибудь у него на квартире – и тут явитесь лично вы. И его завербуете.

– Идея хорошая, – покачал головой Петренко, – но неисполнимая. Потому как легко бьется. Вот представь: ты, допустим, даже дозвонилась до Шаляпина. А он после разговора с тобой наберет по «кремлевке» Аджубея[14]: «Скажи, Алексей Иваныч, Варвара Семугова у тебя работает? Ах, нет такой? Значит, самозванка». И все, ты спалилась в первый же момент.

– Тогда, – упрямо продолжала гнуть свою линию девушка, – давайте я ему представлюсь студенткой Московского технологического института – каковой я и являюсь. Скажу, что мы музей, посвященный комсомолке Тане-Зое, создаем. Попрошу его поделиться воспоминаниями. А дальше все, как в первом варианте: медовая ловушка, в ходе которой появляетесь вы.

– Тоже нехорошо. Потому что опять-таки разоблачается на раз. Один проверочный звонок в ректорат Техноложки: «У вас создается музей Тани-Зои? Ах, нет…» Еще и потрясут тебя, потягают: с какими такими целями пыталась проникнуть к председателю КГБ?

– А у вас какие идеи появились?

– Есть кое-что, – начал излагать Петренко.

Надо было отдать начальнику должное: оперативная комбинация, придуманная им, отличалась разветвленностью и хитростью. И, как следствие, требовала большой подготовительной работы. Зато и результат сулила.

Советская печать:

Иосиф Нонешвили. Нет в жизни дороги верней (стихи, перевод с грузинского):

Следят все народы

За жизнью свободной

В счастливом советском краю,

Сады вырастают на землях бесплодных,

Великие стройки встают…

* * *

– Ольга Егоровна! – в дверь комнаты постучали. – К телефону! Вас! – И соседка добавила вполголоса со значением: – Мужчина.

Оля чертыхнулась и набросила халатик. Почему так всегда? Только соберешься поужинать – в одиночестве, чтобы помолчать, отдохнуть от лекций, семинаров, сдач-пересдач, встреч, разговоров, заседаний кафедры, – обязательно кто-нибудь беззастенчиво влезет в ее личное пространство! Пробежала широким шагом по длинному полутемному коридору коммуналки, взяла трубку и ответила чуть более раздраженно, чем полагается:

– Я слушаю вас!

Голос действительно мужской. Незнакомый, но веселый, открытый, располагающий к себе. А фоном к нему – шум города, гудки автомобилей: явно из автомата звонит товарищ.

– Ольга Егоровна, я послан к вам по заданию лучшего моего кореша, прекрасного режиссера с киностудии «Леннаучфильм». Очень он просил вам передать теплый и горячий привет, а также небольшой сувенир с берегов Невы.

– Что за режиссер? – по-прежнему сухо, но слегка, впрочем, смягчаясь, ответствовала женщина. – И что за сувенир?

– О, на последний вопрос я вам не отвечу. Пока. Потому что сюрприз. А зовут моего лучшего кореша Иван Головко.

– Что-то не припоминаю такого.

– А он вас очень даже хорошо помнит! Ведь он у вас учился и сохранил самые прекрасные воспоминания и о вас лично, и о ваших лекциях, и о том, как вы ему на втором курсе четверку по зарубежной литературе натянули – в то время как он, по его же откровенному свидетельству, был ни в зуб ногой и если не единицы, то двойки тогда точно заслуживал. Но выучился и большим человеком стал, сохранил о вас неизменную память и глубокую благодарность. – На минуту показалось, что незнакомец если не пьян, то слегка выпивши – под газом, как говорится. И настойчив, как бывают обычно пьяненькие. – Так что я вам, Ольга Егоровна, передачку ту от него сейчас привезу.

– Ох, нет. Мне сейчас гости совершенно некстати.

– Да не о гостевании речь! Взял-передал, если в дом не пустите, то прямо на пороге.

– Да не нужно мне ничего, – почти сердито проговорила Ольга Егоровна. – Оставьте вы себе этот подарок, да и дело с концом!

– Да что вы! Как можно! Ведь я в данном случае – просто курьер. Фельдъегерь, можно сказать. Как я вдруг не передам? Да вы не знаете, что я привез, и насколько ценное!

– Тем более, – женщина оставалась суха и непреклонна. – Вы меня ставите в неловкое положение.

– Да вы знаете, как Ванька обидится? На меня, да и на вас. Он чрезвычайно вас уважает. Он ведь мне буквально все уши прожужжал. Ах, говорит, какая у меня во ВГИКе преподавательница была по зарубежке! Красивая, статная, хотя профессор. А уж умница необыкновенная! Ее лекциями, говорит, все заслушивались. Самый, как утверждает, светлый момент во всей учебе.

И хоть явным преувеличением выглядело то, что нес странный человек, а все равно стало приятно.

– Давайте я к вам подскочу – не задержу вас надолго.

– Нет-нет. Я не готова. И… и занята.

– Хорошо, тогда давайте завтра, – сохранял прежний напор мужчина. – Ведь завтра суббота, короткий день.

Больше того: назавтра Оле вовсе не надо было в институт – ни лекций, ни семинаров. И никаких особенно планов, кроме разве что хозяйственных: белье замочить-постирать да супу себе наварить на неделю. Теперь, когда ей холодильник подарили, с едой вообще никаких проблем: готовое может и неделю простоять, не испортится, даже летом или поздней весной, как сейчас. Она промолчала, обдумывая предложение товарища, и переспросила:

– А вы-то кто? Как вас величают?

– Зовут меня Александром, а друзья – Сашкой или Шурой, но речь сейчас не обо мне, а о передачке, мне порученной. Посему я подъеду, к примеру, завтра в шесть часов вечера.

Мелькнуло: можно успеть в порядок себя привести. Конечно, в парикмахерскую бежать – слишком жирно для него, да и не найдется прям назавтра свободный мастер, но вот самой накрутиться на бигуди да ноготки подмазать можно. Ах, как поˆшло и преждевременно об этом думать! Да и чего она размечталась? Просто деловой визит. Но он предлагает шесть вечера – что же, на ужин набивается? Серьезно?

– Нет-нет, шесть слишком поздно, – произнесла молодая женщина недовольно. – Давайте часа в четыре.

– Да! Хорошо! Договорились! Диктуйте адрес!

– Пишите. Соймоновский проезд, семь, строение один, квартира ***. Метро «Кропоткинская», это бывшая «Дворец Советов», а там рядом.

– Да-да! Буду! Ровно в четыре.

Оля повесила тяжелую эбонитовую трубку и пошла к себе. Дверь Веры Поликарповны была приоткрыта – подслушивает старуха, как всегда. Ну, ничего. Назавтра она ей даст гораздо больше пищи для сплетен и умозаключений. Ведь к Ольге мужчина пожалует – впервые, наверное, за три года, с тех пор как она окончательно развязалась с Павликом.

Оля вернулась в комнату. Ну, конечно. Борщ, как и следовало ожидать, замечательно простыл. Идти на коммунальную кухню греть не хотелось. Женщина перелила его назад в кастрюлю – авось не скиснет. Пожевала котлету – тоже заледенела, но ей это не сильно повредило.

Да, мужчина. Что-то странное и теплое поднялось у нее внутри при воспоминании о незнакомце. Голос его звучал, что говорить, весьма привлекательно: глубоко, озорно и уверенно. Успокойся, сказала она себе, ты его даже не видела. И увидишь завтра, скорее всего, в первый и последний раз. А он может оказаться в реальности каким угодно: уродом, стариком, инвалидом, юношей, безнадежно женатым или пропащим пропойцей. Вдобавок – явно приезжий, хотя и из второй столицы – Ленинграда. Ясно ведь, что ни о каких серьезных отношениях речи быть не может. Чего же она размечталась?

Но все равно: разбередил душу этот звонок, что-то осторожно запело внутри, предвкушая. Внутренний голос, коему Ольга Егоровна привыкла доверять, отчего-то решил: что-то будет.

Ох, ох. А что ей оставалось, если начистоту? Вот такие шансы ловить или?.. Очень трудно живется в Москве в конце пятидесятых женщине восемнадцатого года рождения – в смысле матримониальном. Ровесников или тех, что на пять-семь лет моложе – или на десять-пятнадцать старше, – повыбила война. Оставались на выбор: или глубоко женатые, в поисках клубнички, как все тот же Павлик, или инвалиды, если не физические, то ментальные.

Подружка Сонька накручивала ее: «Да что ты теряешься? В таком вузе работаешь! Ох, я бы на твоем месте развернулась! У вас там мужского контингента полно! Да какого! Отборного! Артисты будущие – красавцы! А режиссеры? Тоже ведь в основном сильный пол! Или операторы! Хотя бы завалящие сценаристы! И эти, киноведы! А ты – что?! Ходишь синим чулком, даже губки на службу ни разу не накрасишь! Да и ладно, помады-пудры! И без женских штучек, знаю, на тебя, такую молодую, стройную профессоршу, студиозы западают!»

Западают, конечно, еще как западают. Она-то видела. И записочки писали фривольного содержания, и букеты дарили, и после занятий подстерегали. Да и она сама кое-кем увлекалась. (Редко, но бывало.) Но в душе, только в ее глубине, втайне от всех – и порой от себя. Может, и мечтала переступить, но ничего с собой не могла поделать. Роман со студентом? Нет, нет и нет. Для нее это табу. Как она вдруг свяжется с юнцом, на десять, а то и на пятнадцать лет младше? Да и потом: они же от нее в зависимом положении, как она будет экзамены, зачеты у них принимать?

Хотя были искушения. Ох, были! И Сонька права – в основном со стороны будущих режиссеров. У них, конечно, множество привлекательных качеств: и ум, и широта взглядов, и внутренняя смелость. Например, нынешние. Пятикурсник Андрюша Тарковский, сын поэта Арсения. Нервный, тонкий, умный, образованный. И обо всем на свете – свое собственное, незаемное суждение имеет. Независимый, стильный – с коком и белым шарфом. Даже самые первые курсовые работы, что успел снять, на втором курсе свидетельствуют: далеко пойдет. «Убийцы», например, по Хемингуэю. Сейчас они с Андроном, сыном поэта Михалкова, носятся со сценарием про Антарктиду[15]

5

Подробнее можно прочитать в романах Анны и Сергея Литвиновых «Пока ангелы спят» и «Успеть изменить до рассвета».

6

В 1959 году в стране еще действовал старый Уголовный кодекс, принятый в 1926 году. Его поменяют в 1960-м.

7

Подробнее читайте об этом в романе Анны и Сергея Литвиновых «Аватар судьбы».

8

Откровение Иоанна. 9:3–6, здесь и далее в современном русском переводе Российского библейского общества.

9

Откр. 17:3–6.

10

Подробнее об этом – см. в романе Анны и Сергея Литвиновых «Успеть изменить до рассвета».

11

После отставки в 1964 году Хрущев работал над мемуарами, которые ему удалось переправить на Запад – они были опубликованы за границей в 1970 году.

12

Подробнее этот эпизод описан в предыдущем романе серии «Успеть изменить до рассвета».

13

Так первыми буквами инициалов обычно называли Королева соратники.

14

Алексей Иванович Аджубей, зять Хрущева, в тот момент был главным редактором «Комсомольской правды». С 14 мая 1959 года возглавит «Известия».

15

Сценарий Тарковского и Михалкова-Кончаловского об Антарктиде так и не был осуществлен.