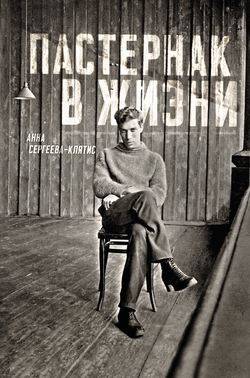

Читать книгу Пастернак в жизни - Анна Сергеева-Клятис - Страница 11

На сайте Литреса книга снята с продажи.

«Сестра моя жизнь». 1917–1922

ОглавлениеСестра моя – жизнь и сегодня в разливе

Расшиблась весенним дождем обо всех…

Б.Л. Пастернак

Он был счастлив, он был доволен.

– Подумайте, – сказал он мне при первой встрече, – когда море крови и грязи начинает выделять свет… – тут красноречивый жест довершил его восторг.

Тотчас было приступлено к делу и задуман роман из времен Великой французской революции. Помню ряд книг, взгромоздившихся на его столе, взятых из университетской библиотеки, из Румянцевской, не знаю еще откуда. Огромные тома с планами Парижа той эпохи, где изображались не только улицы, но и дома на этих улицах, книги с подробностями быта, нравов, особенностей времени – все это требовало колоссальной работы. Понятно, что замысел скоро оборвался. Воплотилось только несколько сцен в драматической форме, которые потом были напечатаны в одной из газет. Однако, он читал мне начало одной главы. Ночь, человек сидит за столом и читает Библию. Это все, что у меня осталось в памяти.

(Локс К.Г. Повесть об одном десятилетии: 1907–1917 // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 11. С. 56–57)

* * *

Когда же явилась «Сестра моя, жизнь», в которой нашли выраженье совсем не современные стороны поэзии, открывшиеся мне революционным летом, мне стало совершенно безразлично, как называется сила, давшая книгу, потому что она была безмерно больше меня и поэтических концепций, которые меня окружали.

(Пастернак Б.Л. Охранная грамота)

* * *

В 17-м и 18-м году мне хотелось приблизить свои свидетельства насколько возможно к экспромту, и дело не в том, что стихи «Сестры моей жизни» и «Тем и вариаций» я старался писать в один присест и перемарывая как можно меньше, но в основаниях более положительного порядка. Если прежде и впоследствии меня останавливало и стихотворением становилось то, что казалось ярким, или глубоким, или горячим, или сильным, то в названные годы (17-й и 18-й) я записал только то, что речевым складом, оборотом фразы как бы целиком вырывалось само собой, непроизвольное и неделимое, неожиданно-непререкаемое. Принципом отбора (и ведь очень скупого) была не обработка и совершенствование набросков, но именно сила, с которой некоторое из этого сразу выпаливалось и с разбегу ложилось именно в свежести и естественности, случайности и счастьи.

(Б.Л. Пастернак – С.И. Чиковани, 6 октября 1957 г.)

* * *

Я спросил по поводу даты написания книги «Сестра моя – жизнь», насколько она, эта дата, вынесенная на титульный лист, – «Лето 1917 года» – действительна и актуальна для этой книги, или же она носит скорее условный и формальный характер. Я не берусь воспроизводить, имитировать прямую речь Бориса Леонидовича. Но когда он заговорил о «Сестре моей – жизни» и о времени ее написания, само объяснение его, которое лучше назвать словоизлиянием, внезапно приобрело тот захлебывающийся, восторженный строй, каким проникнута эта книга. Он словно торопился пересказать ни с чем не сравнимое состояние души и мира, какое им тогда овладело, передать «световой ливень», по слову Марины Цветаевой, который вдруг обрушился на него летом 17-го года. Потому и датировка книги так дорога Пастернаку, содержательна, принципиальна – как время и место встречи с чудом, его посетившим, от его не зависевшим, дарованным и пролившимся свыше. Это чудо, это событие своей жизни, может быть, единственное по интенсивности, по мощной широте вдохновения, Пастернак тогда, в разговоре со мною, лучше и ближе всего выразил одной строчкой своего стихотворения «Стрижи», которую он несколько раз, упиваясь, прочитал:

Нет сил никаких у вечерних стрижей

Сдержать…

Что сдержать – уже не важно. Важно, что нет никаких сил сдержать этот порыв, этот напор духа и языка.

Нет сил никаких у вечерних стрижей

Сдержать… —

в этом, надо думать, и состояло главное приобретение жизни его и поэзии в лето 17-го года. Стихотворение «Стрижи» вошло, как известно, в более ранний сборник Пастернака – «Поверх барьеров». Но для объяснения «Сестры моей – жизни» он воспользовался строчкой оттуда, сопровождая чтение косым, перечеркивающим движением руки. Казалось, ему хочется еще и еще раз окунуться в эту движущуюся воздушную среду, в эту стихию переполненной собственным вдохновением речи. По-видимому, «Стрижи» своей витийственной окрыленностью и тем, что слышалось и колебалось за этими летающими стихами, подводили его и подходили к книге «Сестра моя – жизнь».

– Я вам больше скажу! – продолжал Пастернак настаивать на исключительности пережитого момента летом 17-го года. – Я многое, тогда же написанное, не включил в «Сестру мою – жизнь». Мне хотелось, чтобы книга была – легкой!..

(Синявский А.Д. Один день с Пастернаком // Синтаксис. Париж. 1980. № 6. С. 132–133)

* * *

Маяковский очень любил Пастернака, а у меня в ранний период к Пастернаку было довольно двойственное отношение – интересный поэт, но совсем другой калибр. Помню, как Володя с восторгом читал «Вчера я родился. Себя я не чту…» из сборника «Поверх барьеров». Многими стихами из «Поверх барьеров» он, наизусть повторяя, восторгался, но наибольшее впечатление на него произвела «Сестра моя жизнь».

Пастернак уже читал Маяковскому целый ряд стихотворений из этой книги, и Маяковский однажды позвал его к Брикам читать. Был ужин с питьем – такой настоящий ужин, обрядовый – в то время это было редкостью. Были, кроме Бриков и Пастернака, Маяковский и я. Он читал с невероятным увлечением, от первой страницы до последней, всю «Сестру мою жизнь». Это произвело совершенно ошеломляющее впечатление. Особенно «Про эти стихи», потом все эти колеблющиеся, ветреные стихи, как «В трюмо испаряется чашка какао» и, в частности, сама «Сестра моя жизнь».

Все это приняли восторженно. С этого момента я очень ценил Пастернака.

(Якобсон Р.О. Будетлянин науки: воспоминания, письма, статьи, стихи, проза. С. 73–74)

* * *

«Сестра моя жизнь» была посвящена женщине[119]. Стихия объективности неслась к ней нездоровой, бессонной, умопомрачительной любовью. Она вышла за другого.

(Б.Л. Пастернак – М.И. Цветаевой, 25 марта 1926 г.)

* * *

Когда опыт и талант поэта достигли высокого уровня, когда он переполнен, у него «две души», тогда необходим взрыв. Взрыв… и потечет лава, потекут стихи. Повод для взрыва любви – обычно девушка-картинка, девушка-пустышка. Она и должна быть пустышкой потому, что поэт задыхается от безмерного богатства своей души, и, будь у нее содержание, это только бы мешало. У девушки, случайно оказавшейся среди знакомых, были достоинства: она умела слушать и молчать и, не понимая многого в его стихах, умела делать вид, будто понимает. Повторяю: она была только повод, случайный повод для взрыва. Если бы Ида Высоцкая не уехала из России, я едва ли заменила бы ее. До 17-го года мы встречались редко – иногда у Штихов, иногда он зайдет, почитает стихи и исчезнет на месяц, два, три. Только весной 17-го года встречи стали чаще. Он шел как бы по касательной к моей жизни, не входя в нее и о себе почти ничего не рассказывая. Были: стихи, природа, праздник.

(Е.А. Дороднова [Виноград] – Е.Б. и Е.В. Пастернакам 9 декабря 1985 г. // Б.Л. Пастернак: pro et contra. Т. 1. С. 71–72)

* * *

Это было весной 1917 года в предвечерний час, в столовой нашей московской квартиры на Волхонке. Мы с братом то присаживались на диван, то прогуливались – от окна до голландской печки в дальнем углу комнаты и обратно. Мы разговаривали – быть может, разговор начался с предстоящих выборов, – о нашей великой бескровной революции, как мы, русские, называли тогда мартовские дни 1917 года. Постепенно разговор перешел на другие темы. Я сказала, что для меня непредставимо, чтобы революция, которая, бесспорно, может служить основным двигателем повествования в прозе, могла стать источником поэзии… Борис от всего сердца согласился со мною:

– Да, да, это так, конечно! То, что устоялось, что нас окружало, наше прошлое со всеми своими сложностями пробуждало поэтическое чувство и давало рост искусству.

И тут как бы в связи с нашим разговором Борис заговорил о женской красоте. Я изумилась – так это было неожиданно. Он сказал:

– Существуют два типа красоты: благородная, невызывающая – и совсем другая, обладающая неотразимо влекущей силой. Между этими двумя типами существует коренное различие, они взаимно исключают друг друга и определяют будущее женщины с самого начала.

(Пастернак Ж.Л. Patior // Пастернак Ж.Л. Хождение по канату: мемуарная и философская проза, стихи. С. 489–490)

* * *

Из суеверья

Коробка с красным померанцем —

Моя каморка.

О, не об номера ж мараться,

По гроб, до морга!

Я поселился здесь вторично

Из суеверья.

Обоев цвет, как дуб, коричнев,

И – пенье двери.

Из рук не выпускал защелки,

Ты вырывалась.

И чуб касался чудной челки

И губы – фиалок.

О неженка, во имя прежних

И в этот раз твой

Наряд щебечет, как подснежник

Апрелю: «Здравствуй!»

Грех думать – ты не из весталок:

Вошла со стулом,

Как с полки, жизнь мою достала

И пыль обдула.

1917

* * *

…Я как-то особенно запомнила этот эпизод, помню даже, в каком была платье. Я подошла к двери, собираясь выйти, но он держал дверь и улыбался, так сблизились чуб и челка. А «ты вырывалась» сказано слишком сильно, ведь Б.Л., по сути своей, был не способен на малейшее насилие, даже на такое, чтобы обнять девушку, если она этого не хотела. Я просто сказала с укоризной: «Боря» – и дверь тут же открылась. <…> Этот эпизод мог быть весной 1917 г.

(Е.А. Дороднова [Виноград] – Е.Б. и Е.В. Пастернакам, 9 декабря 1985 г. // Б.Л. Пастернак: pro et contra. Т. 1. С. 72)

* * *

Из стихотворения «Заместительница»

Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет,

У которой суставы в запястьях хрустят,

Той, что пальцы ломает и бросить не хочет,

У которой гостят и гостят и грустят.

1917

* * *

Ваше письмо ошеломило, захлестнуло, уничтожило меня… Оно так грубо, Боря, в нем столько презренья, что если б можно было смерить и взвесить его, то было бы непонятно, как уместилось оно на двух коротких страницах… И что всего больней – я так обрадовалась этому письму, так заулыбалась, что почтальон поздравил меня с праздником. Я подумала: «Милый Боря, опять он первый про меня вспомнил». <…> Я не сержусь на Вас – Вы тот же милый Боря. Я благодарна Вам за последние дни в Москве – Вы так много дали мне. Надо ли говорить, как дороги мне Ваша книга и первые письма? Я люблю Вас по-прежнему. Мне бы хотелось, чтоб Вы знали это – ведь я прощаюсь с Вами. Ни писать Вам, ни видеть Вас я больше не смогу, потому что не смогу забыть Вашего письма. Прощайте же и не сердитесь. Прощайте. Лена.

Пожалуйста, разорвите мою карточку – ее положение у Вас и ее улыбка теперь слишком нелепы.

(Е.А. Виноград – Б.Л. Пастернаку, 27 июня 1917 г. // Пастернак Е.Б. Борис Пастернак: материалы для биографии. С. 303)

* * *

Попытка душу разлучить

С тобой, как жалоба смычка,

Еще мучительно звучит

В названьях Ржакса и Мучкап[120].

Я их, как будто это ты,

Как будто это ты сама,

Люблю всей силою тщеты

До помрачения ума.

Как ночь, уставшую сиять,

Как то, что в астме – кисея,

Как то, что даже антресоль

При виде плеч твоих трясло.

Чей шепот реял на брезгу?

О, мой ли? Нет, душою – твой,

Он улетучивался с губ

Воздушней капли спиртовой.

Как в неге прояснялась мысль!

Безукоризненно. Как стон.

Как пеной, в полночь, с трех сторон

Внезапно озаренный мыс.

1917

* * *

Я несправедливо отношусь к Вам – это верно. Мне моя боль кажется больнее Вашей – это несправедливо, но я чувствую, что я права[121]. Вы неизмеримо выше меня. Когда Вы страдаете, с Вами страдает и природа, она не покидает Вас, так же как и жизнь, и смысл, Бог. Для меня же жизнь и природа в это время не существуют. Они где-то далеко, молчат и мертвы.

(Е.А. Виноград – Б.Л. Пастернаку, 1 сентября 1917 г. // Пастернак Е.Б. Борис Пастернак: материалы для биографии. С. 309)

* * *

На земле этой нет Сережи. Значит, от земли этой я брать ничего не стану. Буду ждать другой земли, где будет он, и там, начав жизнь несломанной, я стану искать счастья.

(Е.А. Виноград – Б.Л. Пастернаку, 19 сентября 1917 г. // Пастернак Е.Б. Борис Пастернак: материалы для биографии. С. 313)

* * *

Как велико и неизгладимо должно быть унижение человека, чтобы, наперед отождествив все новые нечаянности с прошедшими, он дорос до потребности в земле, новой с самого основанья и ничем не похожей на ту, на которой его так обидели или поразили!

(Пастернак Б.Л. Повесть)

* * *

Когда я заканчивал «Поверх барьеров», девушка, в которую я был влюблен, попросила меня подарить ей эту книгу. Я чувствовал, что это нельзя, – я увлекался в то время кубизмом, а она была сырая, неиспорченная, – и я тогда поверх этой книги стал писать для нее другую. Так родилась «Сестра моя жизнь». Она так и не узнала об этой подмене.

(Запись 1959 г. // Масленикова З.А. Борис Пастернак: Встречи. С. 191)

* * *

Теперь о книге. <…> Опишу ее: каждая страница книги «Поверх барьеров» была обклеена с обеих сторон белой бумагой, на которой были написаны чернилами новые стихи, она выглядела очень пухлой. Обложки я не помню, вероятно, тоже была наклеена белая бумага и написано новое название.

(Е.А. Дороднова [Виноград] – Е.Б. и Е.В. Пастернакам, 9 декабря 1985 г. // Б.Л. Пастернак: pro et contra. Т. 1. С. 72)

* * *

Весенний дождь

Усмехнулся черемухе, всхлипнул, смочил

Лак экипажей, деревьев трепет.

Под луною на выкате гуськом скрипачи

Пробираются к театру. Граждане, в цепи!

Лужи на камне. Как полное слез

Горло – глубокие розы, в жгучих

Влажных алмазах. Мокрый нахлест

Счастья – на них, на ресницах, на тучах.

Впервые луна эти цепи и трепет

Платьев и власть восхищенных уст

Гипсовою эпопеею лепит,

Лепит никем не лепленный бюст.

В чьем это сердце вся кровь его быстро

Хлынула к славе, схлынув со щек?

Вон она бьется: руки министра

Рты и аорты сжали в пучок.

Это не ночь, не дождь и не хором

Рвущееся: «Керенский, ура!»,

Это слепящий выход на форум

Из катакомб, безысходных вчера.

Это не розы, не рты, не ропот

Толп, это здесь пред театром – прибой

Заколебавшейся ночи Европы,

Гордой на наших асфальтах собой.

1917

* * *

Множество встрепенувшихся и насторожившихся душ останавливали друг друга, стекались, толпились и, как в старину сказали бы, «соборне», думали вслух…

Заразительная всеобщность их подъема стирала границу между человеком и природой. В это знаменитое лето 1917 года в промежутке между двумя революционными сроками, казалось, вместе с людьми митинговали и ораторствовали дороги, деревья и звезды. Воздух из конца в конец был охвачен горячим тысячеверстным вдохновением и казался личностью с именем, казался ясновидящим и одушевленным.

(Пастернак Б.Л. Люди и положения)

* * *

«Сестра» революционна в лучшем смысле этого слова. Что стадия революции, наиболее близкая сердцу и поэзии, что утро революции и ее взрыв, когда она возвращает человека к природе человека и смотрит на государство глазами естественного права (американская и французская декларации прав), выражены этой книгою в самом духе ее, характером ее содержанья, темпом и последовательностью частей…

(Б.Л. Пастернак – В.Я. Брюсову, 15 августа 1922 г.)

* * *

Распад

Куда часы нам затесать?

Как скоротать тебя, Распад?

Поволжьем мира, чудеса

Взялись, бушуют и не спят.

И где привык сдаваться глаз

На милость засухи степной,

Она, туманная, взвилась

Революционною копной.

По элеваторам, вдали,

В пакгаузах, очумив крысят,

Пылают балки и кули,

И кровли гаснут и росят.

У звезд немой и жаркий спор:

Куда девался Балашов?

В скольких верстах? И где Хопер?

И воздух степи всполошен:

Он чует, он впивает дух

Солдатских бунтов и зарниц.

Он замер, обращаясь в слух.

Ложится – слышит: обернись!

Там – гул. Ни лечь, ни прикорнуть.

По площадям летает трут.

Там ночь, шатаясь на корню,

Целует уголь поутру.

1917

* * *

…Это был разгар уличных боев. Пальба, также и орудийная, ни на минуту не прекращалась. <…> Отовсюду доходили слухи, что рабочие берут перевес. Бились еще отдельные кучки юнкеров, разобщенные между собой и потерявшие связь со своим командованием. Район Сивцева входил в круг действий солдатских частей, наседавших на центр с Дорогомилова. Солдаты германской войны и рабочие подростки, сидевшие в окопе, вырытом в переулке, уже знали население окрестных домов и по-соседски перешучивались с их жителями, выглядывавшими из ворот или выходившими на улицу.

(Пастернак Б.Л. Доктор Живаго)

* * *

От невообразимого шума и гама, в который вмешивались треск пулемета и густой бас канонады, мы сразу же оглохли, будто пробкой заткнуло уши. Долго выстоять было трудно, хотя страха я не ощутил никакого: стрельба шла перекидным огнем, через двор; но общая картина звукового пейзажа была такова, что больно было ушам и голове; визг металла, форменным образом режущего воздух, был высок и свистящ – невозможно было находиться в этом аду… Так длилось долго, казалось – вечность! Выходить на улицу нельзя было и думать.

Телефон молчал, лампочки не горели и не светили, а только изредка вдруг самоосвещались красным полусветом, дрожа, и то только на доли минуты. Вода бежала также неустойчиво, часто заменяясь клекотом или легким воем.

(Пастернак А.Л. Воспоминания. С. 422)

* * *

В не убиравшуюся месяцами столовую смотрели с Сивцева Вражка зимние сумерки, террор, крыши и деревья Приарбатья. Хозяин квартиры, бородатый газетный работник чрезвычайной рассеянности и добродушья, производил впечатленье холостяка, хотя имел семью в Оренбургской губернии. Когда выдавался досуг, он охапками сгребал со стола и сносил на кухню газеты всех направлений за целый месяц вместе с окаменелыми остатками завтраков, которые правильными отложеньями из свиной кромки и хлебных горбушек скапливались между его утренними чтеньями. Пока я не утратил совести, пламя под плитой по тридцатым числам получалось светлое, громкое и пахучее, как в святочных рассказах Диккенса о жареных гусях и конторщиках. При наступленьи темноты постовые открывали вдохновенную пальбу из наганов. Они стреляли то пачками, то отдельными редкими вопрошаньями в ночь, полными жалкой безотзывной смертоносности, и так как им нельзя было попасть в такт и много гибло от шальных пуль, то в целях безопасности по переулкам вместо милиции хотелось расставить фортепьянные метрономы. Иногда их трескотня переходила в одичалый вопль. И как часто тогда сразу не разобрать бывало, на улице ли это или в доме.

(Пастернак Б.Л. Охранная грамота)

* * *

Стихи Б. Пастернака сразу производят впечатление чего-то свежего, еще небывалого: у него всегда своеобразный подход к теме, способность все видеть по-своему. В области формы – у него богатство ритмов, большею частью влитых в традиционные размеры, и та же новая рифма, создателем которой он может быть назван даже еще в большей степени, чем Маяковский. В творчестве языка Пастернак также осторожен, но редко, сравнительно, прибегая к творчеству слов, он смел в новых синтаксических построениях и в оригинальности словоподчинений. Насколько Маяковский, по настроениям своей поэзии, близок к поэтам пролетарским, настолько Пастернак, несомненно, – поэт-интеллигент. Частью это приводит к широте в его творческом захвате: история и современность, данные науки и злобы дня, книги и жизнь – все на равных правах входит в стихи Пастернака, располагаясь, по особенному свойству его мироощущения, как бы в одной плоскости. Но частью та же чрезмерная интеллигентность обескровливает поэзию Пастернака, толкает его к антипоэтической рефлексии, превращает иные стихи в философские рассуждения, подменяет иногда живые образы остроумными парадоксами. У Пастернака нет отдельных стихотворений о революции, но его стихи, может быть, без ведома автора, пропитаны духом современности…

(Брюсов В.Я. Вчера, сегодня и завтра русской поэзии // Печать и революция. 1922. № 7. С. 57)

* * *

Он [Пастернак. – Примеч. авт. – сост.] не остается глух и к современности, он ее слышит, он ее поет. И в этом смысле он не реакционер, а революционер-поэт. Весь вопрос только в том, как он ее поет, чья душа каких социальных групп оформляет и познает через поэта современность?

Нам ясно, из сущности содержания ее, из выбора самых тем, из формы его стиха, косноязычной, дрожащей на мелких нотах, неизменно сиплой даже в остроте своей и разнообразии тонов, что это выполз из-за увядшей герани, из уюта мещанского муравейничка, разворошенного революцией, мещанин, тепличный аристократ наших социальных особняков. Самый настоящий, искренний и неподдельный. Острый поэт, он в каждой строчке своего стиха, в каждом слове обнажает перед нами свою еще боязливую, мелочную в основном душу. Его поэзия – это социальная дрожь, испуг, боязнь мещанина-аристократа, разбуженного революцией, который боится теперь своего одиночества, и он музыкально распахивает свое сердце, старается его распахнуть перед огромным заревеющим будущим, но, верный своей социальной сущности, теряется в мелочах, которые цепко держат его в своих ущемлениях.

(Правдухин В.П. В борьбе за новое искусство // Сибирские огни. 1922. № 5. С. 175)

* * *

Пастернак – поэт с несомненным дарованием, только углубившийся в лабиринт, который может и не оказаться безусловным тупиком. Переживания его очень просты и общечеловечны, и именно поэтому он должен выбиваться из сил, чтобы в воплощении они были необычны и «удивительны». Искусство его подобно системе разнообразно-искажающих стекол, поставленных между переживанием и воплощением. Искусство его чисто формальное, хотя за искусством стоит у него и человеческое содержание. Надо ли его за эту формальность осуждать? И не подвиг, не столпничество ли – своего рода отказ от слишком простого доступа к читательскому пониманию во имя ремесла? Я не отчаиваюсь в Пастернаке. Работа, даже ненужная и бесплодная, лучше успокоения в самодовольной привычке.

(Святополк-Мирский Д.П. О современном состоянии русской поэзии (1922) // Новый Журнал. 1978. Кн. 131)

* * *

«Сестра моя жизнь» симптоматична для всей русской поэзии. Она знаменует собой поворот от непримиримости школ (их односторонности) в такой же мере, как и от эклектизма, столь милого сердцу «уставших»… Отправляясь от футуризма и через футуризм, поэт прошел свой Sturm und Drang период[122] и прорвался к солнцу зрелости.

(Черняк Я.З. // Печать и революция. М., 1922. № 3 (6). С. 303. – Рец. на кн. Пастернак Б. Сестра моя жизнь)

* * *

В 1922 году (может быть, в конце 1921-го) Яше[123] попали в руки стихи Б.Л. Пастернака, молодого, до того ему неведомого поэта. Поэзия была Яшиной страстью, он сам в то время писал стихи. Стихи чужие чувствовал остро и тонко. Хорошие стихи приводили Яшу в состояние восторга, подъема, были для него счастьем. Для него не существовали «трудные» стихи. Сквозь слова и строчки он чувствовал, «видел» самую душу поэта, его мысли и чувства. В это примерно время Яша начал работать в журнале «Печать и революция». Первое, что он там напечатал, была рецензия на книгу стихов Б.Л… «Сестра моя жизнь». Рецензия понравилась Пастернаку, и он пришел в редакцию.

(Черняк Е.Я. Пастернак. Из воспоминаний // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 11. С. 133)

* * *

О доказуемых сокровищах поэзии Пастернака (ритмах, размерах и пр.) скажут в свое время другие – и, наверно, не с меньшей затронутостью, чем я – о сокровищах недоказуемых.

Это дело специалистов поэзии. Моя же специальность – Жизнь.

«Сестра моя Жизнь»! – Первое мое движение, стерпев ее всю: от первого удара до последнего – руки настежь: так, чтоб все суставы хрустнули. Я попала под нее, как под ливень.

Ливень: все небо на голову, отвесом: ливень впрямь, ливень вкось – сквозь, сквозняк, спор световых лучей и дождевых, – ты ни при чем: раз уж попал – расти!

Световой ливень.

Пастернак – большой поэт. Он сейчас больше всех: большинство из сущих были, некоторые есть, он один будет.

(Цветаева М.И. Световой ливень // Эпопея. 1922. Декабрь. № 3. С. 13)

* * *

В 1912–1913 годах Пастернак не лез в желтую кофту и не раскрашивался[124], и в 1915–1916-х не «брал Россию мертвой хваткой»[125], во время революции не напрашивался ни в «буревестники», ни в производственные пропагандисты, ни в «классические Давиды»[126]. Жизнь становится то на голову, то на четвереньки, поэты из кожи лезут – не отстать от «ритма». Пастернак помалкивает себе: помалкивает с 1916 по 1922 годы – шесть лет. Каких лет!

Но когда после шести лет молчания, спустя пять лет после своего создания, выходит «Сестра моя жизнь» – голос из провинции! – то этот голос из провинции, из 1917 года, современнее и значительнее всего архизлободневного печатного, непечатного и эстрадного крика.

(Ромм А.И. // Корабль. Калуга. 1923. Январь. № 1–2 (7–8). С. 45. – Рец. на кн. Пастернак Б. Сестра моя жизнь)

* * *

«Сестра моя жизнь» – третья книга Пастернака (написана она пять лет тому назад). После обещающих спазм «Близнеца в тучах» и «Поверх барьеров» – истинный классицизм, антологическая простота. Это – роман. Тема – любовь, то есть самая обычная и самая неожиданная из всех мыслимых тем. Неожиданная: в любви подлинного поэта биография становится космогонией, а каждый взрыв слез где-нибудь в Балашове грозит вторым потопом.

(Эренбург И.Г. // Новая русская книга. Берлин. 1922. № 6. С. 11. – Рец. на кн. Пастернак Б. Сестра моя жизнь)

* * *

Я познакомился с Пастернаком в то самое лето, когда «ветер лузгал семечки и пылью набухал». Он жил недалеко от Пречистенского бульвара в большом доме. Это было время «Сестры моей жизни». Он читал мне стихи. Не знаю, что больше меня поразило: его стихи, лицо, голос или то, что он говорил. Я ушел полный звуков, с головной болью.

(Эренбург И.Г. Книга для взрослых // Знамя. 1936. № 5. С. 68)

* * *

Когда летом 1917 г. ко мне в Нащокинский пришел знакомиться И.Г. Эренбург, то сделал он это по совету Брюсова. У нас ничего не вышло. Мне некоторые его стихи понравились, я же ему был совершенно чужд. Первого же моего ответа на его вопрос, кого или что я люблю, он совершенно не понял. Я сказал: больше всего на свете я люблю проявленье таланта. Он ответил, что именно этого-то он и не любит, и из слов его я понял, что ему представляется, будто он наткнулся на эстета и разубеждает его.

(Б.Л. Пастернак – М.И. Цветаевой, 27 марта 1926 г.)

* * *

Я хочу вам сказать, что прочел страницы Эренбурга обо мне и Маяковском. Все это неверно. Не так. Я вовсе не читал стихи Эренбургу в первую встречу. Наоборот, он читал мне свои. Вначале Эренбург не понимал и не принимал меня и А. Белого. Это Брюсов убедил Эренбурга, заставил его читать и понимать мои стихи. Вообще мало мне нравится, как пишет Эренбург. Все это как-то бескостно, все у него взято с кондачка. Даже стиль. Он, конечно, пишет обо мне с самыми лучшими намерениями, я это знаю, но все же это все неверно.

(Тарасенков А.К. Пастернак. Черновые записи. 1934–1939 // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 11. С. 177)

* * *

Последним выпущенным для всеобщего обихода и пользования российским поэтическим требником была «Сестра моя жизнь» Пастернака. Со времен Батюшкова в русской поэзии не звучало столь новой и зрелой гармонии. Пастернак не выдумщик и не фокусник, а зачинатель нового лада, нового строя русского стиха, соответствующего зрелости и мужественности, достигнутой языком. Этой новой гармонией можно высказать все что угодно – ею будут пользоваться все, хотят они того или не хотят, потому что отныне она общее достояние всех русских поэтов.

Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу

119

Е.А. Виноград.

120

Ржакса, Мучкап, а также впоследствии Балашов и Хопер – названия станций (и населенных пунктов) Камышинской железнодорожной ветки, по которой Пастернак дважды (в июне и в сентябре 1917 г.) ездил встречаться с Е.А. Виноград, участвовавшей в организации земства в этом районе.

121

В 1916 г. на фронте погиб жених Е.А. Виноград, внебрачный сын философа Л.И. Шестова Сергей Листопад(ов) (1892(?)–1916). Его гибель она переживала крайне тяжело. Очевидно, отчасти это обстоятельство отразилось на ее отношениях с Пастернаком.

122

Период «Бури и натиска»; термин относится к зарождению романтизма в немецкой литературе конца XVIII века, здесь имеется в виду любой бунтарский период в развитии поэзии.

123

Я.З. Черняк (1898–1955) – критик, литературовед, историк литературы. В 1922–1931 гг. он работал в журнале «Печать и революция», где напечатал свою рецензию на «Сестру мою жизнь» Пастернака. В 1923–1925 годах близко дружил с Пастернаком, помогая ему выжить материально в невыносимых условиях послереволюционной действительности.

124

Упоминаются атрибуты первых скандальных выступлений футуристов.

125

Фраза Маяковского из футуристического манифеста «Капля дегтя»: «Футуризм мертвой хваткой ВЗЯЛ Россию» (1915).

126

Понятная для современников многозначность: ближайшего соратника Маяковского по футуризму звали Давид Бурлюк.