Читать книгу Memoria de chica - Annie Ernaux - Страница 8

ОглавлениеFue un verano sin particularidad meteorológica, el del retorno del general De Gaulle, el del franco nuevo y una nueva República, el de Pelé campeón del mundo de fútbol, de Charly Gaul vencedor del Tour de Francia y de la canción de Dalida Mon histoire c’est l’histoire d’un amour (Mi historia es la historia de un amor).

Un verano inmenso como lo son todos hasta los veinticinco años, antes de acortarse en veranillos cada vez más rápidos cuyo orden confunde la memoria, dejando que subsistan solo los veranos de sequía y canícula.

El verano de 1958.

Como los veranos precedentes, una pequeña porción de la juventud, la más afortunada, bajó con sus padres al sol de la Costa Azul, otra, la misma, pero escolarizada en el instituto o en los salesianos de Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle, cogió el barco en Dieppe para perfeccionar seis años de inglés balbuceante aprendido sin hablarlo en los manuales. Y otra, que disponía de vacaciones largas y poco dinero, constituida por alumnos de instituto, estudiantes universitarios y maestros, marchó a ocuparse de los niños de las colonias instaladas un poco por todas partes del territorio francés, en casonas y hasta castillos. Fueran donde fueran, las chicas metían en la maleta un paquete de compresas preguntándose, entre temerosas y deseosas, si sería ese verano la primera vez que se acostarían con un chico.

Aquel verano también marcharon miles de soldados de reemplazo a Argelia para restablecer el orden, a menudo lejos de sus casas por primera vez. Escribieron decenas de cartas donde contaban el calor, el jebel, los duares, los árabes iletrados que no hablaban francés después de cien años de ocupación. Enviaron fotos suyas en pantalón corto, riéndose, con los amigos, en medio de un paisaje seco y rocoso. Parecían boy scouts en plena expedición, se diría que estaban de vacaciones. Las chicas no les preguntaban nada, como si las «incursiones» y las «emboscadas» relatadas en los periódicos y la radio concernieran a otros que no eran ellos. Encontraban ellas natural que cumplieran con su deber de chicos y que, como se rumoreaba, echaran mano de una cabra atada a una estaca cuando la necesidad apretaba.

Volvieron de permiso, trajeron collares, manos de Fátima y una bandeja de cobre, se marcharon de nuevo. Cantaban «La blanca por fin vendrá» con la melodía de la canción de Gilbert Bécaud Le jour où la pluie viendra (La lluvia por fin vendrá). Y regresaron por fin a sus casas en los cuatro puntos cardinales de Francia, forzados a echarse amigos nuevos que no habían ido a los bleds, las aldeas argelinas, que no hablaban de los fellouzes del FLN o de los moracos, los sidis o crouillats. Los vírgenes de la guerra. Y se encontraron desfasados, condenados al mutismo. Y no sabían si habían hecho bien o mal, si debían sentirse orgullosos o avergonzados.

No hay ninguna foto suya del verano de 1958.

Ni siquiera una de su cumpleaños, sus dieciocho años que celebró allí, en la colonia —la más joven de los monitores y las monitoras—, su cumpleaños que cayó en día de fiesta, así que pudo ir a la ciudad a comprar unas botellas de espumoso, unos bizcochos de soletilla y unos Chamonix de Lu rellenos de naranja, pero solo pasó un puñado por su cuarto a beber y picar algo, antes de eclipsarse a toda velocidad —quizá ya intratable, o simplemente ininteresante porque no había llevado a la colonia ni discos ni tocadiscos.

De todos los que la frecuentaron aquel verano de 1958 en la colonia de S, en el departamento del Orne, ¿hay alguno que se acuerde de ella, de aquella chica? Sin duda, nadie.

La han olvidado como se olvidaron los unos de los otros, dispersados todos a finales de septiembre, de vuelta a sus institutos, a su Escuela Normal de Magisterio, a su Escuela de Enfermería, a su Centro de Educación Deportiva, u obligados a incorporarse con su reemplazo al contingente en Argelia. Satisfechos la mayoría por haber pasado unas vacaciones pecuniaria y moralmente rentables ocupándose de unos niños. Pero ella, olvidada seguramente más deprisa que los otros, como una anomalía, una infracción a la sensatez, un desorden —algo risible que resultaría absurdo almacenar en la memoria—. Ausente de sus recuerdos del verano de 1958, reducidos quizá hoy a siluetas difusas en lugares vagos, a ese Combat de nègres dans une cave durant la nuit (Combate de negros en una cueva durante la noche de Alphonse Allais), que constituía, junto con Relâche (Descanso de Erik Satie), su broma preferida.

Desaparecida pues de la conciencia de los otros, de todas esas conciencias imbricadas en ese lugar preciso del departamento del Orne, en ese verano preciso, esos otros que evaluaban los actos, los comportamientos, la seducción de los cuerpos, del cuerpo de ella. Que la juzgaban y la rechazaban, se encogían de hombros o levantaban la vista al cielo al oír su nombre, a propósito del cual uno de ellos presumía de haber dado con el juego de palabras Annie qu’est-ce que ton corps dit (Annie, qué cuerpo, di), «Annie Cordy», ¡ja, ja!

Definitivamente olvidada por los otros, fundidos en la sociedad francesa o en otros lugares del mundo, casados, divorciados, solitarios, abuelos jubilados de cabellos grises o teñidos. Irreconocibles.

Yo también he querido olvidar a aquella chica. Olvidarla de verdad, es decir no querer escribir más sobre ella. No pensar más que debo escribir sobre ella, sobre su deseo, su locura, su estupidez y su orgullo, su hambre y su sangre cortada. Nunca lo he conseguido.

Una y otra vez esas frases en mi diario, alusiones a «la chica de S», «la chica del 58». El texto siempre por escribir. Siempre postergado. El agujero incalificable.

Nunca llegué más allá de unas cuantas páginas, salvo una vez, un año en que coincidía exactamente el calendario con el del año 1958. El sábado 16 de agosto de 2003, empecé a escribir: «Sábado 16 de agosto de 1958. Tengo un vaquero comprado de segunda mano por 5000 francos a Marie-Claude que lo había conseguido en la tienda de Elda en Rouen por 10000, y un jersey sin mangas de punto azul y blanco a rayas horizontales. Es la última vez que tengo mi cuerpo». Seguí escribiendo todos los días, rápidamente, intentando hacer coincidir exactamente la fecha del día en que escribía y la del día de 1958, cuyos detalles anotaba en desorden a medida que resurgían. Era como si aquella escritura-aniversario cotidiana, ininterrumpida, fuera capaz de abolir el intervalo de los cuarenta y cinco años, como si, a causa de ese paralelismo exacto del calendario, la escritura me procurara un acceso a aquel verano, tan simple y directo como pasar de una habitación a otra.

Muy pronto empecé a retrasarme en mi escritura, a causa de las incesantes ramificaciones que el flujo de imágenes, de palabras, hacía proliferar. No conseguía encerrar el tiempo del verano en la agenda de 2003, me desbordaba continuamente. Cuanto más adelantaba, más me daba la impresión de que no estaba escribiendo de verdad. Me daba cuenta de que aquellas páginas de inventario deberían pasar a otro estado pero no sabía cuál. Tampoco lo buscaba. Permanecía, a decir verdad, en el goce puro de la exposición pormenorizada de los recuerdos. Rehusaba el sufrimiento de la forma. Paré al cabo de cincuenta páginas.

Han pasado más de diez años, once estíos más que suman cincuenta y cinco años de intervalo desde el verano de 1958, con guerras, revoluciones, explosiones de centrales nucleares, todo lo que ya se está olvidando.

El tiempo se encoge ante mí. Forzosamente habrá un último libro, como hay un último amante, una última primavera, pero ningún signo que me lo indique. La idea de morirme antes de escribir lo que desde hace tanto tiempo llevo nombrando «la chica del 58» me obsesiona. Un día ya no quedará nadie para acordarse. Lo vivido por esa chica, ninguna otra lo recordará, quedará inexplicado, vivido para nada.

Ningún otro proyecto de escritura me parece, no ya luminoso, ni original, ni mucho menos dichoso, sino vital, capaz de hacerme vivir por encima del tiempo. Justo «aprovechar la vida» me parece una perspectiva insostenible, y además cada momento sin proyecto de escritura se asemeja al último.

Que sea yo la única que me acuerde, como así creo que es, me encanta. Un poder soberano. Una superioridad definitiva sobre ellos, los otros del verano de 1958, que me ha sido legada por la vergüenza de mis deseos, de mis sueños insensatos en las calles de Rouen, de la sangre cortada a los dieciocho años como la de una vieja. La gran memoria de la vergüenza, más minuciosa, más intratable que cualquier otra. Esa memoria que es en suma el don de la vergüenza.

Me doy cuenta de que lo que precede tiene por finalidad apartar lo que me retiene, me impide, como en los malos sueños, progresar. Una manera de neutralizar la violencia del comienzo, del salto que estoy a punto de efectuar para reunirme con la chica del 58, con ella y los otros, colocarlos a todos en aquel verano de un año hoy más remoto que entonces el de 1914.

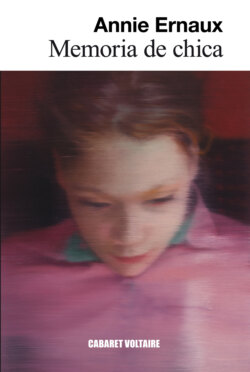

Miro la foto de carnet en blanco y negro, pegada en el interior del libro de escolaridad confeccionado por el internado de Saint-Michel d’Yvetot para la reválida de bachillerato, sección Clásica C. Veo, tomado de tres cuartos, un rostro de óvalo regular, nariz recta, pómulos discretos, frente amplia sobre la cual —sin duda para reducir la anchura— recaen curiosamente una especie de flequillo medio rizado de un lado y con una mecha acaracolada del otro. El resto del pelo, castaño oscuro, está recogido en la parte trasera superior de la cabeza en forma de moño. Los labios esbozan una sonrisa que puede ser calificada de tierna, o de triste, o ambas cosas. Un jersey sombrío, con cuello Mao y mangas ranglán, confiere un aspecto austero y llano de sotana. En conjunto, una chica mona despeinada que desprende una impresión de dulzura, o de indolencia, a quien hoy se le echarían más de sus diecisiete años.

Cuanto más miro a la chica de la foto, más me parece que es ella la que me está mirando a mí. ¿Esa chica soy yo? ¿Yo soy ella? Para ser ella, tendría que

ser capaz de resolver un problema de física y una ecuación de segundo grado

leer la novela completa inserta en las páginas de la revista Les Bonnes soirées cada semana

soñar con ir por fin a una gran fiesta yeyé

estar a favor de conservar una Argelia francesa sentir los ojos grises de mi madre siguiéndome por todas partes

no haber leído ni a Beauvoir ni a Proust ni a Virginia Woolf ni a etc.

llamarme Annie Duchesne.

Por supuesto no tendría que saber nada del futuro, de aquel verano del 58. Tendría que volverme de repente amnésica de la historia de mi vida y de la del mundo.

La chica de la foto no soy yo pero no es una ficción. No hay nadie en el mundo sobre quien disponga yo de unos conocimientos tan extensos, inagotables, que me permitan decir, por ejemplo, que

ha ido para la foto de carnet al fotógrafo de la Place de la Mairie con su íntima amiga Odile, una tarde de las vacaciones de febrero

los ricitos de la frente se deben a los bigudíes que se pone por la noche, y que la dulzura de su mirada le viene de la miopía —se ha quitado las gafas de cristales de culo de vaso

tiene en la comisura izquierda de los labios una cicatriz en forma de garra —invisible en la foto—, consecuencia de una caída sobre un casco de botella con tres años

el jersey proviene de un vendedor al por mayor en mercería, Delhoume de Fécamp, que sirve a la tienda materna calcetines, material escolar, colonia, etc., y cuyo viajante desembala dos veces al año sus maletas de muestras en una mesa de bar, viajante, grueso, trajeado y encorbatado, que le cayó mal el día en que le hizo observar que se llamaba como la cantante de moda, la que canta La fille du cow-boy, Annie Cordy.

Y así indefinidamente.

Nadie más, pues, que sature tanto mi memoria. Y no tengo más memoria que la suya para representarme el mundo de los años 50 —los hombres con cazadora y boina, los coches de tracción delantera, Étoile des neiges, el crimen del cura de Uruffe, Fausto Coppi y la orquesta de Claude Luter—, para ver a las gentes y las cosas en la certificación de su realidad primera. La chica de la foto es una extraña que me ha legado su memoria.

Sin embargo no puedo decir que no tenga nada que ver con ella, o más bien con aquella en la que va a convertirse el verano siguiente, de lo que da fe la violencia de la turbación que me invadió con la lectura de El bello verano de Cesare Pavese y Respuesta polvorienta de Rosamond Lehmann, y al ver películas cuya lista he tenido que hacer antes de empezar a escribir:

Wanda, En cas de malheur, Sue, perdida en Manhattan, La chica con la maleta y Después de Lucía, que acabo de ver la semana pasada.

Cada vez es como si me raptara la chica de la pantalla, como si me convirtiera en ella, no en la mujer que soy hoy sino en la chica que era en el verano del 58. Es ella la que me anega, me suspende el aliento, me da brevemente la impresión de no existir fuera de la pantalla.

Aquella chica de 1958, que es capaz a cincuenta años de distancia de surgir y provocar una debacle interna, tiene pues una presencia oculta, irreductible en mí. Si la realidad es aquello que obra, produce efectos, según la definición del diccionario, esa chica no soy yo pero es real en mí. Una especie de presencia real.

En tales condiciones, ¿debo fundir a la chica del 58 y a la mujer de 2014 en un «yo»? O, lo que me parece, no lo más justo —evaluación subjetiva— pero sí lo más aventurado, disociar la primera de la segunda por el uso de «ella» y «yo», para ir lo más lejos posible, a la manera de esos a quienes oímos tras una puerta hablar de sí mismos diciendo «ella» o «él» y en ese momento tenemos la impresión de morir.