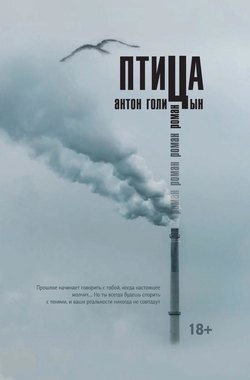

Читать книгу Птица - Антон Голицын - Страница 4

Глава 3

ОглавлениеМне не спалось. Старенький диван забыл мое тело, да и само оно с тех пор стало другим. Бок колола какая-то расшалившаяся пружина, а память – воспоминания. На этом диване я в первый раз любил женщину. Бессмысленно, по нескольку часов в день, терзал до онемения пальцев гитару «Турист». Читал днями напролет книги, и думал, что мир таков, как о нем пишут.

Где-то во дворах проехала машина и я, как в детстве, увидел бегущую по потолку черно-желтую зебру. Много лет назад она убежала от меня, как казалось, навсегда. Иногда, случайно вспомнив этот оптический эффект, я думал, что он действует или только в Тачанске, или же в детстве, когда не можешь заснуть, думая о только что прочитанной книге или новой однокласснице. Жизнь – тоже зебра. Бесконечная зебра на нерегулируемом перекрестке.

Я взял сигареты и, не одеваясь, вышел на балкон. Горел лишь один фонарь, отражавшийся белесым кривым овалом в крыше моей машины. И тут я понял, что еще мешало заснуть. Где-то в стороне кладбища на несколько десятков голосов разливался соловьиный оркестр. Господи, когда-то для меня этот звук весной был таким же фоном, как вечный шум автострад в Москве. Несколько окон в хрущёвках напротив отсвечивали в такт синеватой цветомузыкой экранных вспышек. Что они смотрят в час ночи? Кто они, эти люди, лежащие сейчас перед телевизорами? Какие мысли рождаются в их головах и рождаются ли вообще? Сейчас, посреди ночи, с балкона дома, где прошло детство, Тачанск выглядел мирным и уютным. Почти родным. Бред. Сейчас где-то под нервные вопли телевизора пьяный муж поднимет нож на жену. Где-то на этих темных улицах мои пятнадцатилетние тени забивают битами случайного прохожего. Где-то в подвале орет и вырывается глупая девчонка, согласившаяся пойти на ночную дискотеку с парнями из соседнего подъезда. Так здесь было всегда и так будет до скончания времен. Я не верю тебе, соловей, ни одной твоей ноте. Для этих улиц подходят песни другой птицы.

Песни Птицы. И его слова. Злые, жесткие, честные. За ними я и приехал сюда. Приехал, чтобы увезти эти песни. Увезти Виталика на запись настоящего альбома в настоящей студии. Альбома, который будет выпущен хорошим тиражом, который получит промо-поддержку. А дальше будет всё – концерты, интервью, рецензии, быть может, даже слава. Ведь это всего лишь вопрос денег, необходимых для старта. Сейчас деньги у меня есть, и я умею их с толком тратить. И, если надо, я потрачу весь свой отпуск на то, чтобы уговорить Птицу попробовать еще раз. Я должен сделать это. Иначе зачем были все эти годы в Москве. Раньше я и сам не знал, ради чего. Просто дрался, сначала чтобы выжить, потом чтобы удержаться, потом чтобы доказать, что я могу работать на себя и еще кормить других. Думать обо всём этом было просто некогда, потому что в драке нельзя думать, надо бить и уворачиваться. Драка кончилась, я победил, но кого и для чего? И тогда из далекого прошлого колесом от разбившейся машины прилетел старый диск Птицы. Что ж, я буду добрым волшебником. И это будет уже завтра. Вернее, сегодня.

Двор в этот час был абсолютно безлюден, лишь в проезде между домами напротив блуждала чья-то тень. Вот она вышла под фонарь. Средних размеров собака двигалась медленно, в поисках куска еды обнюхивая заборы, углы домов и беспрестанно виляя хвостом. Странно, просить ведь не у кого. Может, привычка бездомной псины, всегда готовой подлизаться к сердобольному прохожему. Может, врожденный оптимизм вечно голодного существа. Ведь рано или поздно искомый кусок будет найден. Бог наверняка есть, и он добрый. Но пока он спит, я возьму его работу на себя. Или побуду орудием в его руках – как ему самому больше нравится. В холодильнике лежал кусок вареной колбасы, к которой я так и не притронулся. Людям употреблять не стоит, а для собаки в самый раз. Я вернулся на балкон и посвистел. Собака подняла морду и посмотрела на меня заинтересованно, чуть ли не улыбаясь. Лохматая, поджарая, под длинной шерстью угадываются тугие мускулы. Совсем беспородная, но красивая какой-то свободной, не завистливой, честной красотой. Помахал ей колбасой. Села, облизнулась. «Лови!» Сучка сначала отскочила, решив, что снаряд летит в нее. Потом рванула к подачке и остановилась, обнюхивая. Хвост замер. Снова посмотрела на меня, будто спрашивая: «Это точно мне? Это действительно можно?» Я кивнул. Псина снова понюхала, снова посмотрела и отошла в сторону. Я знал, я чувствовал. Тачанскую колбасу не жрут даже бездомные сучки. Выбросив окурок уже третьей сигареты, я прошел в комнату, упал на диван и сразу заснул.

Ни сегодня, ни завтра встретиться с Виталиком не получилось. Наутро я проснулся поздно, с температурой и жуткой болью в горле. Ночной рейд на балкон не прошел бесследно. Мать заявила, что никуда меня не отпустит, да я и не спешил. Напившись чаю с медом, я исходил потом, завернувшись в одеяло и перечитывая книги моего детства. Дома пришлось проваляться два дня. Наутро третьего боль в горле прошла, осталась только слабость в ногах, и я решил дойти, наконец, до Птицы.

Пока я болел, похолодало. Распускалась черемуха, и я вспомнил, что жители Тачанска всегда связывают ее цветение с майскими холодами. Идти до дома Птицы было минут пять, брать машину не имело смысла. Жители маленьких городков не любят успешных земляков-иммигрантов, хоть и с удовольствием рассказывают истории про них. У меня не было уверенности в том, что Виталик сразу примет мое вызывающее по меркам Сортир богатство. Такая машина здесь могла быть только у бандита, чиновника или прокурора. Честные люди в Тачанске на таких машинах не ездят. А еще я боялся матери Птицы. Окажись она дома, начнутся расспросы – где я и как. И ответы на них станут поводом для упреков Виталику.

* * *

Мы с Птицей писали наш первый альбом. На полу стояла запыленная и заляпанная магнитола «Филипс». Птица играл на гитаре, на басу подыгрывал Сервантес. Я за неимением слуха получил в руки маракас. В закутке между диваном и окном стояли бутылки портвейна «Три топора». Птица пил больше всех, в перерывах между песнями шутил и сам же заливался коротким смехом. Маленькие глазки превращались в щелки, скулы выступали вперед, а между ними сверкали два белых зуба на фоне пустого рта. Портвейна оставалось мало, очертания бетонных коробок за окном стали нечеткими, а песни, наоборот, звонче и веселее, когда дверь в нашу комнату открылась.

– Виталик, да ты издеваешься над матерью!? Времени одиннадцатый час! Люба с третьего приходила уже!

Птица отложил гитару и пошел разбираться. Мы допивали и слушали только что записанные вещи. В большой комнате разговор перешел на крик, и вскоре в дверях появился Виталик.

– Мне на работу завтра к пяти! О матери-то подумай!

– Да ты не мать, ты крокодилица!

Птица захлопнул дверь. Тогда, взяв с собой гитару и магнитолу, мы ушли гулять на кладбище, где пили и пели еще и еще – почти до рассвета.

* * *

До дома Птицы оставался какой-то квартал, и тут я увидел знакомую фигуру. Спутать эту нелепую, чуть подпрыгивающую походку невозможно было ни с чем. Сосед Птицы Антон учился на какого-то слесаря и был, как он сам себя называл, первым официальным фанатом «Льется песня».

– Антоха!

Прохожий обернулся и заводил головой в разные стороны – мимо меня. Видно, я изменился куда сильнее.

– Антоха, что, не узнал? – я помахал рукой и пошел навстречу. Антон тоже сделал несколько шагов и остановился. Никакой радости в его взгляде я не увидел.

– А, Андрей. Быстро ты приехал.

– Почему быстро? Как обычно.

– Ну, главное, успел.

– Надеюсь.

– А кто тебя звал?

– Да никто. Сам приехал. Давно здесь не был. К Витале вот сейчас иду.

– И я.

Мы пошли вместе, но больше Антон ничего не говорил. Я тоже молчал, понимая, что этот парень может думать про москвичей, пусть даже когда-то они и назывались друзьями. До дома Птицы оставалось совсем немного, когда Антон нарушил молчание.

– А знаешь, Виталя ведь тебя часто вспоминал, ждал, что ты вернешься, и всё будет как раньше, – Антон криво усмехнулся, – хотел даже в Москву ехать к тебе.

– Что значит, как раньше?

– Да без тебя не очень у них получалось. То есть играли-то зашибись, конечно. Но базу никто найти не мог, репетировали редко. Концертов почти не было. Птица мне как-то по синьке сказал, что директора не хватает. Тебя имел в виду.

– Что, так и сказал?

– Чаще ругал, конечно. Говорил, что ты променял рок-н-ролл на гамбургеры.

– Никогда не поздно променять гамбургеры на рок-н-ролл.

– Да что теперь – Птице это уже не поможет.

– Почему?

– Как-то он мне сказал, что рок-н-ролл – это вечная молодость. Я тогда подумал, что это прогон такой. А сейчас понял. Рок-н-ролл, если так, как у Птицы, если реально, а не игрушка, – это смерть. А смерть и есть вечная молодость.

Я остановился.

– Погоди, я чего-то не понимаю. Ты про какую смерть мне тут говоришь?

– Ну не про мою же. Я вроде живой.

– А кто не живой?

– Виталик, понятно. Ты на похороны идешь или куда?

– Стой, – Антоха уже стоял. – Ты что такое говоришь? Какие похороны?

– А ты разве не на них из Москвы приехал?

– Н-н-нет. Я просто так приехал. Повтори-ка еще раз. Я болею, не сразу соображаю. Виталик – умер?

– Три дня назад.

– Как?

– Убили. В Балке, за городом. Какие-то отморозки. Или нарики, такие, как он. Забили то ли битами, то ли арматурой. Утром в понедельник пастух коров гнал и нашел его. А я думал, что тебе позвонил кто, и ты на похороны приехал специально.

Три дня назад! Три дня назад, когда я приехал в Тачанск! Если бы я сразу заехал к нему, всё могло бы быть по-другому. Если бы я не пропустил поворот, если бы не курил на помойке, если бы не берег подвеску, если бы не разглядывал баб на проспекте и не любовался на собор. Пока я ностальгировал по соловьиным песням, где-то совсем рядом тачанские ублюдки превращали хлипкое тело Виталика в отбивную.

– Ну что ты встал? Без нас закопают. А ты вообще зачем приехал-то? К матери?

– Да нет. К нему. Увидеть хотел. Как чувствовал.

– Карма, чё там. Мне Виталик рассказывал. На лучше, – Антон залез за пазуху и вытащил оттуда початую чекушку водки. Горлышко было заткнуто туго свернутым тетрадным листком. – Извини, стаканов нет.

Не думая, я взял бутылку из рук Антона и попытался вытащить самопальную пробку. Пробка застряла. Я хотел провернуть ее, но пальцы соскакивали, и тут я понял, что руки у меня дрожат. «Дай мне», – Антоха взял чекуху, зацепил бумагу зубами, крутанул бутылку и протянул мне, выплюнув бумагу. «Пей всё. Там, я думаю, будет».

Я не пил водки несколько лет, но вкуса почти не почувствовал. Только отвратительный запах сивухи. Если бы не он, я бы, наверно, выпил бутылку залпом.

– А ты в Москве, видно, не только гамбургеры жрешь, – Антон принял бутылку из моих рук и махом ее прикончил. Потом поднес рукав к носу и громко втянул в себя воздух.

– Гамбургеры в Москве только провинциалы едят. Ну что, пошли?

– Пошли уже.

Перед домом Птицы были разбросаны еловые ветки. Крышки гроба у подъезда не было. Какая-то бабка сказала, что катафалк уехал с полчаса назад. Мы повернули и быстро зашагали к кладбищу. Антон повел меня коротким путем. Перейдя через дорогу, мы нырнули в лабиринт могил под пышными березами.

– Птица здесь на маке зависал обычно в июне. По садам хуже – то дачники, то менты. А на кладбище растет плохо, зато никого нет. Кому нужны мертвые? Он его тут даже сеял по осени. Ходил и семена по могилам разбрасывал. У отца всю засеял. А теперь сам рядом ляжет.

* * *

Мы с Птицей гуляли по Сортирам. Была весна, поля за границей пятиэтажек дышали свежими пашнями. Ласточки то ныряли в синее поле сверху, то выныривали обратно. Около одной из брежневок цвела яблоня. Виталик остановился около нее.

– Птиц, ты чё?

– Здесь, Андрюха, был мой дом.

– Переехали вы, что ли?

– До домов этих гребучих. Деревянный дом. Тут у нас был огород. Там росли вишни, тут – яблоня. Вот, осталась до сих пор. Дом был там, где подъезд. А потом станцию построили. И поселок. Я бы никогда не поехал в бетонную нору. А отец на дорогу пошел работать… Рабочий. Раб Отчий.

– А где отец сейчас-то?

Виталик не сразу ответил.

– Повесился он. Мать, сука, довела.

* * *

Мы опоздали. Яму уже засыпали. Вокруг стояло человек тридцать. Длинноволосых среди них было совсем немного. Большинство бывших неформалов, как и я, остепенились. Над могилой, в кругу пустоты, стояла невысокая полная женщина в черном платке. Немного поодаль – какая-то чуть сгорбленная сильно накрашенная девушка в отвратительно короткой юбке. Я огляделся и увидел Сервантеса – нескладного длинного парня с горбатым, наглым, неприличным грузинским носом. Трудно сказать, откуда он вылез, этот нос. Отец Сереги Вантеева был простым работягой на ткацкой фабрике, мать – учительницей. Мы поздоровались и перекинулись парой ничего не значащих фраз. А потом Сервантес спросил:

– Ты его последних песен не слышал?

– Нет.

– Месяца два назад Виталя спел мне последнюю песню. Там были такие слова, – Сервантес сделал паузу и, подражая высокому голосу Птицы, тихонько напел:

Ветер пулю не остановит,

Дождь не смоет кровь с рубахи.

Не сбежать от этой драки,

Не пришить крыла к хребтине,

Не дарить любимой цветик.

Потроха тела в овраге,

На лице свинца букетик,

Расцвели за печкой маки.

* * *

С Птицей это было не в первый раз. Мы сидели у него дома и ждали Серванта, который должен был занять денег у Кости Дохлого, одного из немногих неформалов на Сортирах. Виталик был какой-то грустный. Сначала он наигрывал блюз на одной струне, а потом сел к столу и стал водить ручкой по листку из школьной тетради. Я курил и смотрел в окошко, а потом заглянул в листок. Там чернела виселица, похожая на хрестоматийный рисунок Пушкина про казнь декабристов. Только на виселице болталось всего одно тело. Птица закончил рисовать и начал выводить рядом буквы. Он тщательно прорисовывал каждую черточку, а потому буквы появлялись очень медленно. Через пару минут я прочитал: «Костик». Потом мы, чтобы поднять настроение, включили «Эйс оф Бейс» и завели вялый разговор. Сервант опоздал, наверно, на час. К этому привыкли, но на этот раз повод был:

– Птица, Дохлый повесился.

* * *

На поминки все пошли пешком. В большой комнате уже стояли столы с закуской, на табуретках ждали гостей накрытые покрывалами доски. За столом разместились еле-еле. Квартира была маленькой – сорок пять метров. Напротив меня сидел Флинт. Он да Птица – больше настоящих рок-музыкантов в Тачанске не было. Как-то так получилось, что после истории с крещением и первым концертом Птица и Флинт резко охладели друг к другу. А потом и вовсе не общались. Птица рассказывал мне, что как-то ночью пьяный пришел к Флинту в гости, а у того была женщина, и он Виталика не пустил. Похоже, смерть помирила и их. Флинт, который сам не раз смотрел в собственную могилу, поднял налитую до краев стопку и сказал:

– Он умер, как настоящий рокер.

Эти слова показались мне до тошноты банальными. Я подумал, что Птица на самом деле для многих собравшихся умер гораздо раньше. А для кого-то и вовсе не существовал.

Мать Виталика принесла запеченную целиком курицу и прямо на столе кромсала ее на части большим ножом. Женщина отрубала крылья птице четко и уверенно. Кости хрустели, но ни одна капля жира не упала на порядком заляпанную скатерть. Мать Витали работала поваром в ресторане. Не раз на кухне мы закусывали заветренными салатами и подрумянившимися кусками мяса – ништяками. Блюда, не доеденные посетителями ресторана, были разные, но запах у них почему-то был один. И я, хоть и считал себя панком тогда, почему-то думал, что это и есть запах нищеты.

В перерывах между короткими речами на разных концах стола вспыхивали и утихали пустые разговоры: «Как сам? А сам-то как? А слышал, что с Коляном?» Мне не хотелось ни с кем говорить, и я просто пил водку – стопка за стопкой, закусывая отвратительными солеными огурцами. Напротив сидела девушка, чья короткая юбка так возмутила меня на кладбище. Сейчас я мог разглядеть ее получше. Мелированные волосы забраны в хвост, слегка оттопыренные уши, в одном от мочки вверх спиралью поднимались маленькие серебряные кольца. Лицо, возможно, и было красивым, если бы не слой пудры, заметный даже через стол, неестественно яркая помада и пошлые синие тени под большими, как мне показалось, чуть влажными глазами. Нет, не красивая, скорее, фактурная, выпуклая, рельефная. Такая не сольется с серым тачанским пейзажем. В какой-то момент этим глазам надоело чувствовать, как их ощупывают, и девушка обожгла меня ответным взглядом. Я тут же отвернулся и наклонился к Сервантесу:

– Сервант, а это кто такая?

– Лена. Его бывшая. Иволга.

– Жена?

– Так-то нет. Года три назад они познакомились. Сначала везде вместе ходили. Она чем-то заменила тебя, занималась концертами, запись даже замутила в Текстилях. Там аппарат нормальный поставили, только дают тем, кто в кружках числится. Лена туда устроилась театральный кружок вести, она пед заканчивала. Птица даже завязал тогда – и с синькой, и с торчеством.

– А потом?

– Потом ему показалось, что Лена слишком много на себя берет. Типа делай так, так не делай. Ругала его, когда на репы не приходил. Когда пьяный выступал. Стали ссориться. Он еще бесился, когда мы говорили, что Лена права. А с полгода назад она уехала в Н-ск. Якобы нашла там работу. Я думаю, она спецом уехала, думала, Птица за ней поедет. А он остался. И тут уже отрываться стал по полной. Даже я с ним бухать боялся. С ним вообще старались не встречаться. Он всегда денег требовал. И дать страшно, знаешь, что проторчит или пропьет. И не дать страшно – орать начинал. Я вообще думал, что его мать как-нибудь убьет. Или отчим.

– Так он с ними жил?

– Не, у него своя квартира была на Павлика Морозова. Но там всё пропито. Один матрас. Жрать он сюда, к матери, ходил. Тут и инструмент, какой остался.

Захотелось курить, и я кое-как выбрался из-за стола. Пытаясь найти в прихожей свои ботинки, я заметил, что дверь в бывшую комнату Птицы приоткрыта. Заглянул – никого. В углу валялись поломанные гитары без струн, у окна разбитый барабан. На полке лежал маракас – быть может, тот самый, на котором я когда-то играл? Вещи словно чувствовали, что никогда больше не пригодятся людям, и казались мертвыми. Пыль клубилась посередине комнаты в косом луче, бог весть как проникшем сквозь занавешенные шторы. «Костик умер», – тогда мы так же сидели здесь в тишине и смотрели на те же бесчисленные миры, роящиеся в тонком солнечном луче. Я вдруг подумал, что Птица всегда пел про нее – про смерть. Что он всегда чувствовал ее присутствие. Что он не думал, как все, что смерть можно обмануть. Птица умирал несколько последних лет. Но он умирал и раньше. Он умирал всегда и всегда пел об этом. И еще я подумал, что, кроме меня, этого никто не поймет. Потому что я чувствовал то же самое. Что мы тогда играли?

«Восход над стенами». В этой песне Птице и Сервантесу лучше всего удалось передать бешеное напряжение текста. Сервант бил по всем четырем струнам со скоростью пулемета, а Виталик разрывал струны медиатором. В припеве говорилось о пути «сквозь туман – тяжелый, вечный», в конце которого «комбайн, друг беспечный» захватит «сначала руки, а потом глаза и уши, и поле синее проглотит наши души».

Я тогда удивительно четко представлял себе этот комбайн, перемалывающий мои кости, мозги и куски мяса. И в тот момент, когда машина выплевывала красный брикет, обтянутый стальной проволокой, из трубы сбоку вылетало что-то еще. Что-то еще, корчащееся от боли и страха, сморщенное, как кожа младенца, забрызганное невидимой кровью. Что-то еще, что расправлялось с каждым вздохом, втягивая в себя бездонную синеву.

* * *

Я докурил сигарету и хотел вернуться в подъезд, когда из двери вышла бывшая девушка Птицы.

– Зажигалка есть?

Пламя зипповской зажигалки чуть не обожгло ресницы, и Лена сморщилась от запаха бензина. Я достал сигарету, еще одну.

– Тебя зовут – Андрей?

– Да.

Пауза.

– Слышала, – и снова молчит. Я разглядывал ее вблизи. Что Птица в ней нашел? Столько косметики – это пошло. Какое-то аляповатое ожерелье. Пирсинг этот детский. А ведь она, судя по всему, наша ровесница. Что-то надо спросить. Что-то сказать. Но перед глазами уже алкогольный туман, в котором трудно сфокусироваться на какой-то мысли. Кроме одной – Птица умер.

– Птица умер.

Зачем я это сказал? По фиолетовому облаку теней, по крупным гранулам дешевой пудры из левого глаза покатилась капля. Лена как будто ничего не заметила, всё так же глубоко затягиваясь и с усилием на выдохе выпуская струю дыма изо рта. Словно курение причиняло ей боль.

– Извини.

– Знаешь, у меня в жизни не было ничего другого. Ничего, кроме него. Наверно, это просто жизнь такая идиотская. Я хотела. Я пыталась. Я должна была сделать что-то. Но он ничего не давал. Мне иногда казалось, что он специально так всё делает. Убивает себя. И меня вместе с собой. И тогда мне стало страшно. Я знала, что будет так, что они его убьют, если меня не будет рядом.

– Погоди-погоди. Кто – они? Ты что-то об этом знаешь? Расскажи мне.

– Что ты ко мне пристал? Кто ты вообще такой? Езжай обратно в свою Москву! – ее голос перешел почти на визг, она бросила сигарету и побежала в подъезд. Краем сознания я еще понимал, что это какая-то глупость, какой-то фарс, может, даже сон, но ничего уже не смог поделать и кинулся за ней. Между первым и вторым этажом я настиг Лену и схватил ее за руку:

– Что ты знаешь? Кто его убил? Я найду этих уродов! Говори!

Но Лена вместо ответа разревелась и уткнулась лицом мне в плечо. Я инстинктивно обнял ее. Девушка обхватила мою шею руками, и я чувствовал, как колышется в такт рыданиям ее крупная грудь. Водолазка на плече намокла, и я почему-то вспомнил, что у меня больше недели не было женщины.

Не было жалости ни к ней, ни к Птице, а только к себе, к своей проигранной битве, к неудачной миссии, к жизни, зашедшей в тупик. Сверху, из квартиры Виталика, спускалось несколько человек. Они, судя по звукам, спотыкались и бились плечами в стены, видимо, были пьяны, как я. У меня возникло желание оттолкнуть Лену, но мне показалось, что девушку это обидит еще больше, чем мои слова на улице. Компания прошагала мимо, кто-то пихнул меня в спину.

– Только закопали, а она уже нашла себе. Вот ведь бабы, – услышал я чей-то голос.

В другой ситуации я бы нашел обидчика и устроил драку. А сейчас просто продолжал стоять, поглаживая грязные волосы всхлипывающей незнакомой девушки.

– Прости меня. Я просто очень напилась. Мне не надо было делать этого, – Лена оттолкнула меня и, шатаясь, пошла наверх. Я постоял еще несколько секунд и вышел из подъезда. На поминки я уже не вернулся.