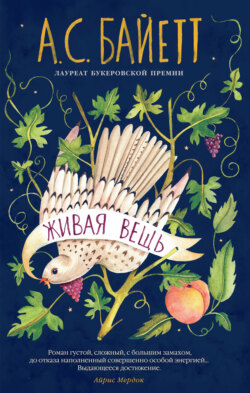

Читать книгу Живая вещь - Антония Сбюзен Байетт, Антония Сьюзен Байетт - Страница 6

Пролог

Выставка постимпрессионистов.

Королевская академия художеств.

Лондон, 1980

ОглавлениеВ «Книге друзей Королевской академии» он, согласно заведённым здесь правилам, сделал запись своим изящным почерком: «Александр Уэддерберн, 22 января 1980 г.».

Когда договаривались о походе на выставку, она – как всегда, не терпящим возражений тоном – промолвила: «Меня не дожидайтесь, ступайте прямиком в Зал III, где и устроено это собрание чудес». И вот уже он, известный общественник и тоже своего рода художник, послушно, будто мальчик, сам немного своей послушливости удивляясь, проходит насквозь Зал I («Французская живопись 1880–1890»), затем, также не задерживаясь, – Зал II («Британская живопись 1880–1900») и вступает в Зал III. За окнами свинцово-серое утро; стены в этом зале тоже серые, но серые бледно; не слышны пока под лепными сводами голоса посетителей… зато лампы ярко светят, ликующе отдаются от красок на полотнах… и фраза о «чудесах» начинает казаться едва ли не правдивой.

По одной длинной стене, в ряд, – холсты Ван Гога, среди них написанный в Арле «Сад поэтов», одна из четырёх картин под таким названием, живьём раньше видеть не доводилось, но узнал по маленьким фото, вспомнил по истовым рассказам в письмах самого художника. Присел на банкетку и вгляделся. Парковая дорожка раздваивается и, словно тихо кипя на первом плане от белёсо-золотистого зноя, обтекает островок с большой пихтой, чьи зелёно-чёрно-синие лапы нацелены вниз, но стремятся ввысь и в стороны, так что кажется, взмыла бы пихта всем своим раздольным шатром, когда бы не мешала ей рама. Чинно, рука об руку, вступают под густой, чутко нависший хвойный полог – двое. На заднем плане – другой зелёный островок, весь в кровавых пятнах цветков герани…

Александра не беспокоило, появится ли Фредерика вовремя. Она утратила привычку опаздывать, жизнь её научила обращаться с временем точно и уж наверняка считаться с чужими минутами. Сам же он, в свои шестьдесят два года, полагал, хотя и без полной уверенности, что уже слишком стар и степенен, чтоб она, или кто-нибудь ещё, могла вывести его из душевного равновесия. Она где-то должна быть на подходе, так он думал, с теплотой. В стародавние времена в его жизни господствовал круговорот, слишком явное повторение событий, отношений, и во всё это ей совершенно невозможно было встроиться. Надоедой, угрозой, пыткой – вот кем она была в те поры для него; а теперь стала почти родственной душой. И сама предложила сходить вместе посмотреть Ван Гога, учреждая – намеренно, хитроумно, эстетски! – совсем новый мотив отношений. Его пьеса «Соломенный стул» первый раз поставлена в 1957 году; но не хочется отчего-то теперь вспоминать эту пьесу слишком пристально, как, впрочем, и любые свои старые произведения. Он воззрился на другой, безмятежный, но страстный сад: из круговых жёлтых мазков вылеплено небо, пастозна изумрудная зелень травы на первом плане, яростно и густо воздеты сине-зелёные перья древесных крон на среднем, кое-где прокинулись и повисли в листве тонкие, резкие закорючки чёрных теней и с болезненной ясностью проступают потёки и брызги оранжево-красного на стволе плакучей ивы, на макушке чуть отдалённого левого дерева… Подобрать язык, передающий одержимость Ван Гога материальным, но как бы дивно подсвеченным изнутри миром, – оказалось чрезвычайно трудно. Ограничиться внешней, привычному сознанию доступной драмой? Вот, мол, ссорятся, мечут стрелы гнева и раздражения друг в друга два великих художника в жёлтом общежительском доме в Арле, между тем как далёкий незаменимый брат Тео шлёт Винсенту свою любовь – и тюбики краски; вот забрезжило отрезанное ухо и отправилось к проститутке в бордель; и страх, страх в душе перед больницей для умалишённых… Ограничиться только всем этим – было б ложью!.. Поначалу Александр думал, что возможно написать обыденным, точным стихом, без использования переносных значений: чтобы жёлтый соломенный стул был бы самой вещью, то есть просто соломенным стулом, золотистое круглое яблоко – просто яблоком, а подсолнух – подсолнухом. До сих пор ему иногда удавалось увидеть эти чуткие мазки – просто мазками, в обнажающей оптике, так что невольно спадала прочь более мудрёная, метафорическая мысль об этом саде, не мерещились в чёрным прописанных закоулках листвы – будущие чёрные крылья, от изображений гераней отмывалось пошловатое их сравнение с пятнами крови. Но, увы, подобное словесное предприятие оказалось невозможным. Ведь, во-первых, мешает сам язык. В имени подсолнуха лежит, калачиком свернулась метафора: подсолнух не только повёрнут к солнцу, но и подобен солнцу, источнику света.

Во-вторых, мешает представление Ван Гога о вещах. Соломенный стул, помимо того, что он – мазки и краски, и помимо своей соломенности как таковой, – входит ещё и в набор из двенадцати таких стульев, приобретённый Ван Гогом для артели вольных художников, которой предстояло населить Жёлтый дом, чьим белым стенам предстояло озариться подсолнухами, наподобие того, как окна готических соборов озарены переплётчатым светом витражей. Здесь не только метафора, но и – культурный мотив, имманентность религии, веры и храма. Всякая вещь непременно связана с другими вещами. Так и «Сад поэтов», изначально предназначенный к украшению спальни «поэта Гогена», собою являет нечто большее.

Арль, 1888 г.

Некоторое время назад я прочёл статью о Данте, Петрарке, Боккаччо и Боттичелли. Боже мой, какое же сильное впечатление произвели на меня письма этих людей. И Петрарка жил совсем неподалёку отсюда, в Авиньоне, и я вижу те же кипарисы и олеандры…

Есть, и весьма немало, древнегреческого по духу в этом забавном краю Тартарена и Домье[2], где здешний добрый народ имеет особенный выговор, ну ты знаешь какой. Здесь есть своя Венера Арльская наряду с Венерой Лесбосской, и, несмотря ни на что, легко можно ощутить во всём этом некую вечную младость…[3]

Не правда ли, что в этом саду чувствуется какой-то странный, необычный стиль, позволяющий вообразить здесь поэтов Возрождения, как они выступают среди этих кустов по траве, покрытой цветами?..[4]

Что есть вечная младость? – спросил себя Александр. Сочиняя свою пьесу, он ощущал усталость от мира. А Ван Гог спустя два года после этого письма, в июле 1890 года, несуразно выстрелил себе в пах и умер медленной смертью, в возрасте тридцати семи лет. В 1954 году Александр, как всегда бродя мыслью вокруг дат, прочёл выпущенное к столетию художника собрание писем. Самому ему вскоре тоже должно было исполниться тридцать семь; когда же была поставлена пьеса, он уже благополучно миновал этот возраст, «пережил» Ван Гога; точно так же, как в 1940-е годы миновал возраст Джона Китса и почувствовал, пусть и кратко, свою силу, оттого что выжил, вознёсся над временем. Вот ведь чушь: вечная младость Прованса… Сразу вспомнились ему жаркие и блестящие, точно намасленные, автомобильные дороги этого края. Нет уж, лучше видеть вознесённые навсегда над временем оливковые деревья и поля пшеницы на холстах Винсента…

Между тем она начала подниматься вверх по ступеням палладианской[5] мраморной лестницы. Какой-то знакомый художник подлетел, поцелуем клюнул в щёку; помахал рукой на ходу журналист. Бойко, чуть ли не вприпрыжку, в сопровождении некой мелкой особы в большеватой куртке зеленохвойного цвета, напоминавшей палатку, сбежал по ступеням Джон Хаус, организатор выставки. Он также чмокнул Фредерику в щёку и представил их друг дружке, неразборчиво промямлив: «Коллега мнм…», «Фредерика… – замялся, добавил находчиво: – Простите, не знаю, под какой вы выступаете фамилией, нынче женщины многолики, как Протей». Фредерика даже не стала пытаться уточнить имя дамы, ибо утратила давно интерес к побочным людям, от которых ни жарко ни холодно. Лишь предположила (ошибочно), что она тоже историк искусств, раз «коллега». «Коллега» рассеянно-внимательно скользнула взглядом по Фредерике. Джон Хаус принялся рассказывать, какой это был труд, из многих стран собрать и развесить полотна, приходилось бороться то с внезапной пустотой (Иаков – с ангелом?), то со светом, который бьёт слишком ярко, портит впечатление. Фредерика сосредоточенно слушала. Затем отдрейфовала к книге посетителей, записалась: Фредерика Поттер, Форум критиков, Радио 3. Выговорила себе бесплатный каталог. После чего непоспешно направилась в сторону того зала, где её должен ждать Александр…

Пожилая посетительница, вооружённая аудиогидом, возбуждённо дёргала подругу за рукав: «Эй, смотри-ка, эту картину написал сам Уинстон Черчилль[6], называется… – Тщательно, по слогам: – Кап-д’Ан-тиб. Да, так и называется».

Фредерика изумлённо-проворно метнула взгляд сбоку: Claude Monet. Au Cap d’Antibes par vent de mistral[7]. Вихрь синих и розовых тонов, бесформенные тугие формы воды и ветра. Сразу вспомнился прустовский вымышленный художник Эльстир – «не писать вещи такими, какими их знаешь». Писать свет и воздух между глазом и предметами.

«Вот я и говорю, моя дорогая, что Уинстона Черчилля… – (Вторая старушка между тем кое-как освободила от цепких пальцев рукав.) – Черчилля не годится ставить в один ряд с этим… как его…» – переводя нервно взгляд с Фредерики на крупную подпись художника в левом нижнем углу.

Сияло и танцевало море, заключённое в раму. В каталоге Джон Хаус приводил слова Моне о том, как написанный вокруг стогов свет окутывает их словно вуалью. Цитировался и Малларме: «Я полагаю, что следует… действовать лишь намёком. Назвать предмет – значит уничтожить на три четверти наслаждение стихами, которое заключается в счастье постепенного угадывания предмета. Внушить мысль о нём исподволь – вот мечта»[8]. Нельзя сказать, чтобы Фредерике подобная философия была по нраву; она предпочитала называть вещи своими именами. Но потупилась всё же на миг перед зыбким, нежным, но тщательно выделанным ослепительно-красочным руном; розово-голубые завихрения ветра над морем, призматического покроя облачные нимбы вкруг таинственных чертогов… Накорябала какие-то слова, заметки на полях каталога…

Дэниел приобрёл билет и – с неведомой целью – каталог напрокат. Пришёл он сюда, кажется, затем, чтобы обсудить с Фредерикой некое дело. При этом он догадывался, что она хочет одарить его встречей с искусством. Под мышкой у него была сложенная газета с сегодняшним главным заголовком: «Мирная мать найдена мёртвой». С годами он всё острее чувствовал свою беззащитность перед плохими новостями, от них прямо-таки саднило на душе, хотя давно пора бы закалиться. Он смотрел на полотна – и не мог их взять в толк. Вот край пшеничного поля с маками, которое почему-то сразу напоминает маленькие или большие, выцветшие почти до призрачности, репродукции картины Ван Гога «Жатва», украшающие бесчисленные коридоры и приёмные покои больниц, директорские кабинеты школ. Эти изобильные поля, так же как и геометрические зелёно-коричневые кустарники Поля Сезанна, наблюдал он не в одном фойе учреждений для душевнобольных. Ну не странно ли, учитывая, что сам Ван Гог скончался в безумии и отчаянии в подобной же обстановке? В полях этих нет безмятежности; напротив, в них лихорадочное возбуждение. Терпение Дэниела с нервнобольными за последние годы изрядно поистощилось. Будучи на четырнадцать лет моложе Александра, Дэниел, однако, тоже привык думать о себе как о пережившем своё время человеке, которого жизнь обветрила и потрепала.

Александр заметил приближение Фредерики. Чуть поодаль стайка старших школьниц прилежно заполняла какую-то рукописную, размноженную на ксероксе анкету, где отвечать полагалось не многими словами; Александр, закоренелый знаток моды, немедленно сравнил наряды девушек с нарядом Фредерики и сделал интересное наблюдение. Мода теперешних юных созданий – неумелое подражание пятидесятым годам, годам юности Фредерики; ну а Фредерика даёт им остроумный и тонкий ответ, отсылая к оригиналу и вместе с тем прибавляя ещё что-то, весьма изысканное. На ней чопорно-традиционный костюм – жакет из тонкой шерстяной ткани, неброской, с приглушённым геометрическим узором, в тёмно-зелёных и не вполне обычных коричнево-соломенных тонах, перехваченный поясом в талии – по-прежнему чрезвычайно тонкой, – отчего возникает эффект фижмы; юбка же – длинная и прямая, до колена. У блузки – в меру лихой, но гофрированный воротник. На голове – маленькая бархатная шляпка, из тех, к которым можно прикреплять вуалетку (впрочем, вуалетки нет). Бледные рыжие волосы собраны на затылке пучком-восьмёркой, наподобие шиньона, сразу вспоминаются обитательницы парижских кафе на утончённых рисунках Тулуз-Лотрека. Да, пятидесятые плюс постимпрессионизм – тут же соединилось в сознании Александра. Фредерика подошла и поцеловала его. Он высказал свою мысль о юных модницах. Она с готовностью подхватила:

– О да. Посмотреть только на их юбки-карандаш, свитеры «летучая мышь», лодочки на сверхкаблуках, таких чтоб специально ходить вот так, цокая и оттопыривая стройные попки… Ну и тонны яркой, красной помады. Кстати, я ведь помню, был момент, когда я думала – всё, конец вообще помаде, прощай мечта о губном экспрессионизме. Прощайте платья из тафты… Все мы, девы, тогда в Кембридже разом перешли на сатин. Помнишь такое событие?

– Ну ещё бы.

– А эклектичные шестидесятые? Помнишь, приходим в Национальную портретную галерею, а публика как только не разодета, от индийских пиджаков-шервани до мундиров с эполетами и ливрей. А нынешние девушки… они истово и неловко подражают какому-то одному образцу и становятся одинаковыми. И я не могу отделаться от мысли, что образец – я. Ну разве это не возмутительно?

– Подражание – это оскорбление вашего величества! А ты? Почему ты заново пришла к моде пятидесятых?

– Ну, это же моя природная стихия. В пятидесятых я как рыба в воде. Сороковые – тут я пас, все эти подкладные плечики, крепдешин, будь он неладен, причёски под пажа – это, кстати, была чистой воды эдиповщина. В общем, сороковые, конец сороковых, – это родительский гардеробчик, из него я рвалась на волю. А теперь вот настали мои лучшие годы.

– Истинно так.

– И денежки у меня завелись.

– В наше новоаскетичное время ты роскошествуешь?

– В наше аскетичное время я уже большая и могу распоряжаться суммами.

Оба заметили, что к ним шагает Дэниел.

– Дэниел, по-моему, вообще не меняется, – сказал Александр.

– Вот уж кому не мешало бы… – отозвалась Фредерика.

Дэниел и впрямь нисколько не изменился. На нём были такие же чёрные вещи, в которых он проходил все шестидесятые и семидесятые: мешковатые вельветовые брюки, толстый свитер, рабочая куртка. Как и у многих других власатых мужчин, волосы у него немного поредели на макушке, там, где раньше были гуще и жёстче всего; зато имелась крепкая, аспидно-чёрная борода; телом он был не то чтобы слишком обширен, но очень плотен, увесист. В окружении картинной галереи кто-то мог принять его за художника. Он приветствовал Фредерику и Александра взмахом сложенной газеты и посетовал на холодный день. Фредерика поцеловала его в щёку, подумав, что одет он как человек, от которого не должно приятно пахнуть, но нет – от Дэниела пахло чисто, хорошо: старинным одеколоном и ещё как будто хлебной корочкой из тостера. В гладко причёсанных избура-чёрных волосах кое-где пробилась, мерцала серебристо проседь.

– Есть разговор… – начал Дэниел.

– Прежде ты посмотришь картины. Отвлечёшься от дел хоть немного.

– Я только и делаю, что отвлекаюсь. Был на службе в Королевском колледже в Кембридже, слушал рождественские песнопения.

– Молодец. – Фредерика взглянула на него лукаво. – Ну а теперь займёмся картинами.

Перед ними был гогеновский «Мужчина с топором».

– Кстати, вот, прошу любить и жаловать, – обратилась Фредерика к Александру, мельком считывая пояснения с таблички. – Андрогин. Так утверждает Джон Хаус. Нет, сам Поль Гоген вроде это сказал. А твоё мнение?

Александр поизучал декоративное золотистое тело, повторяющее мотив с фриза Парфенона. Тёмно-синяя набедренная повязка, плоские груди. Пурпурное море с плоским, накидным узором кораллов. Цвета богатые и непривычные, но почему-то совсем не трогает. Фредерике он сказал, что предпочитает у этого живописца не столь явные, более замаскированные андрогинные формы, лишь внушающие смутную мысль об андрогинности. И привлёк её внимание к другой картине Гогена, под названием «Натюрморт. Именины Глоанек. 1888». Неодушевлённые предметы – в том числе две крупные спелые груши, тугой пучок цветов – как бы плывут по красно-оранжевой поверхности столика с тёмной эллиптической каймой. Картина подписана именем Мадлен Бернар, Гоген всерьёз ухаживал за этой юной особой (стал рассказывать Фредерике Александр), и Гоген воображал Мадлен, в соответствии с модой того времени, как женщину, обладающую желанным и недостижимым андрогинным совершенством, безмерно чувственную и глубоко самодостаточную. Фредерика, заглянув в каталог, сообщила, что растительная часть натюрморта, скорее всего, являет собой шутливый иносказательный портрет Мадлен: груши – это её груди, а пучок цветов в бумажном «чепце» – её волосы.

– Но возможно ведь и другое толкование, – сразу оживился Александр. – Груши – сами по себе андрогинны, с таким же успехом это и мужская часть.

– Да и волосы растут не обязательно на голове, – громко заявила Фредерика, шокируя нескольких посетителей и ещё у нескольких вызывая улыбку. – Однако тебя посещают очень свежие, оригинальные образы, почему бы это?

– Сказывается возраст, – мирно, хотя и несколько лицемерно, отозвался Александр.

К ним – словно к экскурсии – уже начала понемногу примагничиваться публика.

Они переместились к «Сборщикам олив» Ван Гога. Душа Дэниела, однако, странствовала далеко. Он представлял, как некогда, в часовне Королевского колледжа, золотая груда рыжих волос, более золотых, чем рыжелисые волосы Фредерики, понемногу освобождаясь от стеснявших её заколок, медленно ложилась на воротник белой блузки. И веснушки, множество чудесных, сплошных веснушчатых пятен, тёплые пятна на упрямых скулах, на лбу… Взвиваются в холодную высь бесполые голоса: «Народился Божий Сын… Ирод, гневом обуян…»[9] Голоса, словно играя, обпевают смерть невинных детей, сопрано и дискант гоняются по лесенке нот друг за дружкой; а она склоняет голову, не смеет попадать в эти ноты…

Оливы написаны были, когда Винсент находился в психиатрическом отделении монастырской больницы в Сен-Реми, в 1889 году.

Что же до меня, то признаюсь Вам по-дружески: перед подобной натурой я чувствую себя бессильным, мой северный мозг охвачен в этих мирных краях кошмаром, что надо быть лучшим, чтобы справиться с задачей. Конечно, я не хотел вовсе отказываться от дела, не сделав ни малейшей попытки, но она ограничилась лишь двумя вещами – кипарисами да оливами, – пусть другие, более сильные и умелые, чем я, истолкуют их символический язык…

Видите ли, мне на ум приходит ещё один вопрос. Что за люди в настоящее время живут в этих оливковых, апельсиновых, лимонных садах?[10]

Фредерика с Александром завели беседу о натуральном супернатурализме[11]. А Дэниел смотрел на жёлто-розовое небо, корявые стволы, серебристо-зелёную листву, землю, смётанную из ритмичных мазков жёлтой охры, розового, и бледно-голубого, и коричнево-красного… Оливы, согласилась Фредерика с Александром, не могли не быть связаны – для Ван Гога, пасторского сына, проповедника без духовного сана! – с мыслью о Масличной горе, о Гефсиманском саде. Тогда как кипарисы, хоть и всякий раз по-разному, символизируют смерть. Дэниел спросил, больше из вежливости, поддержать разговор: а в чём, собственно, было сумасшествие Ван Гога, это не просто одержимость? Не исключено, отвечал Александр, что это была форма эпилепсии, усугублённая возмущениями атмосферного электричества в пору, когда в Провансе дует мистраль или стоит зной. Но можно, впрочем, дать и фрейдистское объяснение, продолжал Александр: Винсент терзался виной по отношению к брату, первенцу, который умер, не прожив и дня, и чьё имя ему досталось. Винсент родился, как известно, 30 марта 1853 года. А брат – тоже Винсент и тоже Ван Гог – 30 марта 1852 года. Винсент бежал от семьи, от своего мёртвого альтер эго, от неопределённости личностного самоопределения. «Надеюсь, что ты не „Ван Гог“, – писал он брату Теодорусу, Тео. – Я всегда смотрел на тебя как на „Тео“. Я ведь и сам, в сущности, не „Ван Гог“»[12]. Дэниел сказал, что не видит в оливах той боли, которая там присутствует (по мнению Фредерики). Александр, словно лекцию читая, объяснил, что Винсент возражал против отвлечённо-обобщённых изображений Христа в Гефсиманском саду Эмилем Бернаром и другими глашатаями символизма, свою попытку в подобном роде уничтожил и в трактовке темы предпочёл обойтись одними оливами. Есть ещё одно страшное полотно, созданное в Сен-Реми, продолжал Александр, спалённое молнией дерево, чёрные контуры ствола, так называемая «чёрно-красная гамма», «нуар-руж»… Дэниел ответил: да, но почему этими, с позволения сказать, садами теперь украшают стены психиатрических клиник, разве можно ими кого-то развеселить или утешить?..

Деревья стояли под своими розово-зелёными нимбами: то была всего лишь краска, затвердевшие её мазки, но мазками, взмахами кисти руководили лёгкие, скачкообразные движенья обоих глаз при внимательном разглядывании души предметов…

Эмилю Бернару, Сен-Реми, 26 ноября 1889 г.

Вот описание холста, который в эту минуту передо мной. Вид парка при лечебнице, где я нахожусь: справа – невзрачного тона терраса и боковая стена дома, несколько кустов полуотцветших роз, а слева – участок парка, красная охра, земля, выжженная солнцем и устланная опавшими сосновыми иглами. Эта парковая кромка засажена большими соснами, их стволы и сучья – красная охра, а кроны – зелёные, с редкой чёрной примесью-грустинкой. Эти высокие деревья выделяются на вечернем небе, жёлтом его фоне с фиолетовыми бороздами, но повыше желтизна переходит в розовую зелень. Дальний план загорожен стенкой, тоже красно-охристой, и поверх виднеется одна только макушка холма, фиолетового и жёлто-охристого. Ближняя к нам сосна имеет исполинский главный ствол, который, однако же, спалило молнией, и его пришлось отпилить. Впрочем, оставшийся боковой сук вздымается довольно высоко, ниспадая тёмной зеленохвойной лавиной. Этот угрюмый великан – подобно побеждённому гордецу – даёт перекличку, если продолжить сравнение с живыми существами, с бледной улыбкой последней розы на увядающем перед ним кусте…

Как ты понимаешь, это сочетание красной охры, зелени с грустной примесью серого, и чёрной обводки контуров само по себе вызывает ощущение той тоски, от которой часто страдают некоторые из моих здешних товарищей по несчастью, тоску эту называют «красным зрением»…[13]

Я пишу [об этом] затем, чтоб тебе напомнить: можно найти способ создать впечатление той самой мучительной тоски и без прямой оглядки на исторический Гефсиманский сад…

Дэниел задумался между тем о погибшей Энн Магуайр, которая, как и супруга голландского пастора Анна ваг Гог, назвала своего нового ребёнка, с которым связывала новую надежду, именем ребёнка умершего. (Впрочем, в случае Ван Гога имена Теодорус, Винсент, Винсент, Теодорус появлялись вновь и вновь из поколения в поколение, составляя культурную параллель к некоторым повторяющимся чертам семейной физиономии – массивному лбу, ярко-голубым глазам, выпирающим скулам, хрящеватому носу.) На кладбище при церкви в его последнем приходе ему попалась одна старинная английская семья, которая в 70-е годы XIX века трижды пыталась назвать сына Уолтером Корнелиусом Бриттаном и схоронила трёх сыновей под этим сложным именем – в возрасте пяти лет, трёх лет и одного месяца, – а в промежутках ещё и трёх дочерей, но уже с разными именами – Дженет, Мариан, Ева.

…В августе 1976 года автомобиль, за рулём которого находился боевик Ирландской республиканской армии, к этому мгновению, скорее всего, уже убитый английскими солдатами, вылетел на тротуар и задавил трёх детей миссис Магуайр – Джоанну восьми лет, Джона двух лет, Эндрю шести недель от роду, – в живых остался лишь семилетний Марк. Как всегда в подобных случаях, множество людей были буквально сражены количеством жертв в одной семье, равно как и бессмысленностью смерти! Сестра миссис Магуайр вместе с подругой основали фонд под названием «Мирные люди», о смелой первоначальной деятельности и грустном конце которого здесь говорить не стоит. Энн Магуайр перебралась в Новую Зеландию, где родила ещё одну Джоанну, однако вскоре, не выдержав пересадки на новую почву, вернулась в Англию. Хотя в газетах её полюбили называть «Мирной матерью», в работе фонда она фактически не участвовала. Она подала иск на денежную компенсацию в связи с гибелью детей и своими страданиями, редко высказывалась публично, первую предложенную ей сумму компенсации назвала «мизерной». В день слушаний по повторному иску Энн Магуайр была найдена мёртвой. Дэниел восстановил для себя суть происшедшего из сообщений по радио: «раны на горле… следов преступления не обнаружено» – да из газет, каждая давала свою версию орудия самоубийства: «большие садовые ножницы», «нож для разделки мяса», «электрический нож для разделки мяса, найден поблизости». Мотивы покойной, заключил следователь-коронер, «представляются не вполне ясными». Дэниелу, которого жизнь давно сделала знатоком злых ударов судьбы, подумалось, что неясного здесь не так уж много.

Он не стал молиться за Энн Магуайр. Не был он благостным священником.

Лишь яростно – но, увы, бессильно – воздел метафорический кулак, погрозил вражескому злому полю и продолжил работу, свою работу.

Вслед за Фредерикой и Александром он прошёл в сумеречный отдел выставки, где располагались Нижние земли, Нидерланды. Здесь подымались и одновременно спускались по холодновато-серой лестнице монахини в крылатых чепцах[14]. Пасмурно сиял Лорьерграхт, канал Лавров, в Амстердаме. «Вечер» Пита Мондриана[15] был облачно-мрачноват. Эти полотна пришлись Дэниелу по душе. У него были «северные мозги», как и у Винсента (хотя Дэниел не знал об этой мысли Винсента), – именно поэтому и биологически и духовно он отзывался на тона чёрные, коричневато-серые, вообще различные серые, на смутную белизну, проступающую во мраке. «…Одна из самых прекрасных вещей, что удались художникам в нашем веке, – это темнота, которая всё же является светом»[16], – писал Винсент из Голландии. Про работы Меллери, автора монахинь, в каталоге было сказано: «Они создают свет, который является в некотором роде отрицанием нашего непосредственного зрительного восприятия вещей; это скорее внутренний свет сознания, души». К такому языку Дэниел был привычен – если не каждодневная, то еженедельная словесная пища. Он прекрасно знал, что такое свет, сквозящий из темноты, и давно научился – по причинам, совершенно отличным от Александра, во всём ищущего точности понятий, – не доверять языку переносных смыслов. Он никогда не основывал своих проповедей на метафоре, не проводил отвлечённых аналогий; учил исключительно на жизненных примерах, живых поступках. Но тёмные эти голландские полотна ему понравились, с этими художниками он, если так можно выразиться, на одной длине волны.

Дэниел наконец отошёл в сторонку с Фредерикой.

– Ты сказала, у тебя есть новости об Уильяме.

– Да, получила от него открытку.

– Откуда на сей раз?

– Из Кении. Направляется, кажется, в Уганду, где голод.

– Хипповские штучки, – чуть поморщился Дэниел.

– Хочет кому-то помочь, принести пользу.

– Какая… может быть польза-то?.. От человека без медицинской… вообще без подготовки… Лишний рот в голодной стране. Что за нелепая причуда.

– Мне кажется, он порой помогает людям по-своему. Ты судишь его слишком строго.

– Он тоже меня судит. Судить других – это у нас семейная черта.

– Да уж.

– Однажды, – сказал Дэниел, – я был в больнице Чаринг-Кросс. У дочери одной моей прихожанки случилась передозировка, чаще всего их откачивают, дело прямо на конвейер поставлено, но эта девочка умерла, печень не выдержала… И вот, значит, иду я по этому бесконечному коридору, думаю, что же теперь с матерью-то делать… а мать винит во всём себя – и, кстати, не без оснований, – такая, знаешь, ведьма, из тех, что незаметно пьют энергию, в данном случае от этого только хуже… Иду я, а рядом со мной санитары толкают тележку с телом покойной девушки, лицо у неё закрыто простынёй, как положено… санитары в таких мягких музейных тапочках, шапочки у них вроде купальных… я чуть в сторону отступил, они какую-то дверь открывают… и вдруг один из них поворачивается ко мне, и что ты думаешь – на меня из-под этой дурацкой шапочки смотрит моё собственное изображение! В первый миг я даже глазам не поверил. А у него все волосы подпиханы под шапочку-то… с волосами он не очень на меня похож, а тут – полное портретное. «Добрый день, – говорит. – Ну что, ты, как обычно, у отца на побегушках?» Я его спрашиваю: «Ты-то здесь какими судьбами? Где был всё это время?» – «Скитался по земле и обошёл её всю»[17], – отвечает он мне. И начинает завозить тележку туда, в помещение. Я за ним, а мать покойной уже начинает вопить и стенать. Уильям мне и говорит: «Ну, я, пожалуй, пойду, это уже по твоей части». – «А что ты вообще делать собираешься?» – «Наверно, ещё по земле поскитаюсь». С тех пор я Уильяма и не видел…

В нескончаемом прохладном молчании монахини подымались по ступеням.

– Писание цитирует себе на потребу… – вздохнул Дэниел.

– А мне показалось, остроумно, – не согласилась Фредерика.

– А в открытке не было… про возвращение?

– Нет.

Иногда ей хотелось, чтобы Уильям ей вообще не писал, раз уж с Дэниелом связи не поддерживает. Но может быть, эти открытки или письма-каракули на тетрадных листках – и есть послания Дэниелу? С другой стороны, возражала она себе, никогда не следует пренебрегать очевидным толкованием в пользу чего-то подразумеваемого – эти чёртовы письма и открытки предназначены ей, Фредерике!

– Такие вот дела… – сказала Фредерика.

– Ладно, справимся, – сказал Дэниел. – Ну, я потопал. Ещё увидимся.

– Ты не посмотрел картины.

– Не то настроение.

– Мы собирались выпить кофе в «Фортнуме и Мейсоне»…[18]

– Сейчас нет, но всё равно спасибо.

2

Тартарен – герой книги А. Доде «Необычайные приключения Тартарена из Тараскона» (1872). Домье Оноре (1808–1879) – французский график, живописец и скульптор.

3

Из письма Тео Ван Гогу 18 сентября 1888 г. (Здесь и далее переводы отрывков из писем художника, а также их точные даты сверены с французскими и нидерландскими оригиналами по новейшему и самому авторитетному на настоящий момент изданию, авторизованному музеем художника в Амстердаме: http://www.vangoghletters.org.) Как указывают современные источники, Венера Арльская, виденная Ван Гогом в Арльском музее античности, на самом деле была гипсовой копией начала XIX в. Оригинал же, найденный при раскопках Античного театра в Арле в 1651 г., был подарен в 1684 г. Людовику XIV для его дворца в Версале. Говоря о Венере Лесбосской, художник, скорее всего, путает её с Венерой Милосской из Лувра, в Арльском музее в его время находилась лишь голова, причём некой другой Венеры.

4

Из письма Тео Ван Гогу, Арль, 26 сентября 1888 г.

5

В стиле знаменитого архитектора позднего Ренессанса Андреа Палладио (1508–1580).

6

У. Черчилль занимался живописью в качестве хобби.

7

Клод Моне. «Вид с мыса Антиб, ветер мистраль».

8

Анкета о литературной эволюции (1891).

9

Строки рождественского гимна, переведённого в Англии с латыни.

10

Из письма Йозефу Якобу Исааксону, 25 мая 1890 г.

11

Философское понятие, восходит к идеям английского публициста, историка и философа Томаса Карлейля (роман «Sartor Resartus. Жизнь и мысли герра Тойфельсдрека» (1831), книга 3, гл. VIII); относится к явлениям сверхъестественного и чудесного, подспудно присутствующим в естественном и обыденном.

12

Письмо Тео Ван Гогу, Нюэнен, ок. 8 декабря 1883 г.

13

В английском тексте: «тоску эту называют чёрно-красной». Однако, как указано в комментариях к упомянутому новейшему изданию полного собрания писем Ван Гога (http://www.vangoghletters.org), это место прежде неверно читалось по рукописному французскому оригиналу как «чёрно-красная гамма» (noire-rouge), в действительности же речь о «красном зрении» (voir-rouge), что подтверждается изучением факсимильной рукописной копии.

14

Картина Ксавье Меллери (1845–1921) «После вечерней молитвы» (Dopo la preghiera della sera).

15

Питер Корнелис (Пит) Мондриан (1872–1944) – нидерландский художник, одновременно с Кандинским и Малевичем положил начало абстрактной живописи.

16

Из письма Тео Ван Гогу, 21 апреля 1885 г. Любопытно, что в нидерландском оригинале употреблено слово «kleur», то есть «цвет» (как и в новейшем переводе на английский, «colour»): «…темнота, которая всё же является цветом». Но автор опирается на старый перевод писем, где это передано через слово «свет» (light), что удачно сочетается с мыслями Дэниела.

17

Иов. 1: 7: «И сказал Господь сатане: откуда ты пришёл? И отвечал сатана Господу, и сказал: я ходил по земле, и обошёл её».

18

Фешенебельный магазин кондитерских изделий, чая, кофе, спиртных напитков и подарков на улице Пиккадилли.