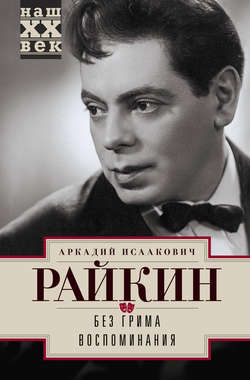

Читать книгу Без грима. Воспоминания - Аркадий Райкин - Страница 16

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть вторая

Соловьев

Оглавление– У культурного артиста, – неустанно повторял нам Владимир Николаевич, – случайных жестов не бывает. Когда, например, вы поднимаете руку, это не просто движение руки. Это уже мизансцена!

В пример он часто приводил Мэй Ланьфана, виртуозного китайского артиста, который в тридцатых годах приезжал в нашу страну. О Мэй Ланьфане восторженно отзывался Мейерхольд, подчеркивая, что его приезд весьма значителен не только как общекультурный факт, но и с точки зрения нашей театральной практики. Он наглядно продемонстрировал своим искусством, сколь приблизительны бывают наши понятия о ритмическом рисунке сценического образа, о чувстве сценического времени у актеров, а также о том, что такое жест, каким он может быть наполненным, выразительным, образным.

Соловьев вполне разделял восторг Всеволода Эмильевича, к тому же призывал и нас. И когда Мэй Ланьфан ненадолго оказался в Ленинграде, Соловьев не мог успокоиться до тех пор, пока ему не удалось затащить китайского артиста на занятия нашего курса.

Мы тогда репетировали отрывок из пьесы «Часовщик и курица» украинского писателя Ивана Кочерги. (Это, между прочим, очень хорошая пьеса, непонятно, почему сегодня она забыта. В начале шестидесятых годов ее поставил в Центральном театре Советской армии Леонид Хейфец, а после этого, кажется, больше никто не ставил.) Показали мы отрывок почетному гостю. Он вежливо поблагодарил нас, сказал, что понравилось, что ему было приятно убедиться в том, что в пластическом отношении мы хорошо подготовлены.

Соловьев, который до этого страшно нервничал, просиял, что, надо сказать, случалось с ним довольно редко. Он был скромный человек.

Еще Соловьев говорил нам (тоже по поводу выразительности жеста):

– Игру хорошего актера можно понять и насладиться ею, даже если закроешь уши.

Владимир Николаевич был влюблен в итальянскую народную комедию. Он внушал нам, что маски комедии дель арте не умерли, не исчезли бесследно, а растворились в крови театра. Что их отголоски заметны в типичных для театра новейшего времени амплуа. А также, что ни один хороший актер не обходится без импровизации. Тот актер, который не способен импровизировать, – плохой, мертвый актер. Если ты не импровизируешь в роли, которую играешь десятый раз, значит, ты не растешь.

Он рассказывал нам, какие существовали в истории театра концепции сценической условности, настаивая на том, что только от спесивого невежества можно полагать, будто на театре есть какая-то наиболее «правильная», эталонная условность.

Мы узнавали от него, что такое традиционные формы японского театра – Но и кабуки и что такое яванские маски, и чем отличается актер елизаветинской эпохи от актера, к примеру, эпохи Просвещения.

Самое замечательное, самое неповторимое состояло в том, что все это мы узнавали как бы исподволь, в ходе практических занятий. И это пробуждало в нас особый интерес к занятиям теоретическим, к лекциям, которые нам читали уже другие педагоги.

Я больше никогда не видел человека, в котором бы так естественно уживались историк театра и режиссер. Соловьев остается для меня образцом театрального педагога.

Бесспорно, он обладал особым даром, талантом. Но самый подход его к театру, его метод обучения будущих артистов объясняется не только этим.

Юношей, в начале века, он впитал идею так называемой ретеатрализации, которую выдвинули режиссеры-реформаторы, и прежде всего Мейерхольд, его учитель и старший товарищ.

Эта идея заключалась в том, что современный театр, погрязший к тому времени в бесстильности и фальши, должен очиститься от всего наносного, вернуться к своим истокам, вспомнить и изучить различные этапы своего прошлого. И, реконструируя на сцене стиль той или иной эпохи, того или иного автора, ощутить все разнообразие исчезнувших театральных систем как фундамент новой театральной системы. Утверждение нового требует от театра ясного осознания, чему же он наследует. В этом смысле Мейерхольд, имевший репутацию ниспровергателя, был, как это ни парадоксально, традиционалистом.

После Октябрьской революции Мейерхольд резко изменился. Между его «Маскарадом», спектаклем изысканно-стильным, поставленным в Александринском театре в 1917 году, и его же «Мистерией-буфф», поставленной менее года спустя, казалось бы, лежит пропасть. Я говорю «казалось бы», потому что считаю, что все перемены, подчас разительные, происходившие с Мейерхольдом, на самом деле свидетельствуют не о его непоследовательности, но прежде всего – о феноменальном чувстве игры, которым он обладал и которое объясняет и, я бы сказал, объединяет многие его крайности.

Но это вопрос особый. Я же хочу лишь отметить, что Соловьев, в отличие от Мейерхольда, после революции еще более углубился в вопросы театральной старины, и в частности истории сценических стилей западноевропейского театра. Наряду с А.А. Гвоздевым, Д.К. Петровым, И.И. Соллертинским, К.Н. Державиным, С.С. Мокульским, А.С. Булгаковым и другими учеными он принял деятельное участие в организации отдела истории театра в Институте истории искусств. Мне кажется, Соловьев как бы пожизненно оставался тем самым Вольмаром Люсциниусом, под псевдонимом которого он вместе с доктором Дапертутто – Мейерхольдом в предреволюционные годы выпускал журнал «Любовь к трем апельсинам».

Наконец, я хотел бы сказать еще об одной ипостаси Соловьева, представляющей, на мой взгляд, особую ценность для тех, кого интересует отечественный театр начала нашего столетия. Соловьев – свидетель театрального процесса, участник ярких театральных начинаний, печатных и устных дискуссий. Думаю, было бы весьма полезно собрать рассеянные в периодической печати, в стенограммах различных обсуждений и заседаний выступления Соловьева, всегда отличавшиеся страстностью, глубиной, принципиальностью.

Владимир Николаевич выглядел старше своих лет. Когда я впервые его увидел, ему было лет сорок пять, а дать ему можно было все шестьдесят. Он был сутуловат. На одежду никогда не обращал ни малейшего внимания: весь какой-то помятый, нескладный.

У него было много странноватых привычек и особенностей, известных всему институту. Так, руки он любил держать над головой, а в руке неизменно была папироса, о чем он, увлекшись, часто забывал, – и посыпал голову пеплом.

Или вот еще. Бывало, он идет вам навстречу, протягивая руку, чтобы пожать вашу. Вы, разумеется, протягиваете ему свою. А он неожиданно сворачивает в сторону, оставляя вас стоять с протянутой рукой в полном недоумении. Малознакомые с ним люди иной раз и обижались. Но мы-то знали, что он делает это неумышленно. Просто в этот момент что-то могло привлечь его внимание в другом конце помещения, и он устремлялся туда, позабыв о вас.

Манера говорить тоже была у него своеобразная. Он как-то по-особенному растягивал слова и, произнося фразу, разбивая ее вводными словами в самых неожиданных местах, как бы сам себя перебивал. Например:

– Мейер – простите меня – хольд весьма – понимаете ли – и весьма недурной ре-е-е – понимаете ли – жиссер.

Входя в аудиторию (наш день по учебному расписанию всегда начинался с занятий по актерскому мастерству и всегда – в девять утра), он имел обыкновение – без всякого «здравствуйте» – долго сидеть с закрытыми глазами, не произнося ни одного слова. В аудитории воцарялась тишина. Тогда он открывал глаза и, откинувшись на спинку стула, говорил:

– Погода ужасная. Так было изо дня в день. Независимо от того, какая на самом деле была погода.

Впрочем, теперь, когда я сам стал обостренно реагировать на малейшие колебания атмосферного давления, я не склонен думать, что это было просто чудачеством Владимира Николаевича. Теперь я понимаю, что от погоды действительно зависит очень многое: и самочувствие, и настроение, и даже то, в какой я нахожусь форме, когда выхожу на сцену. Бывает, начинаешь спектакль и думаешь: зритель сегодня плохой, не раскачивается что-то. А на самом деле это не зритель, а погода плохая. Может быть, здесь и есть доля преувеличения, но вот то, что в пожилом возрасте в большей степени, чем в молодости, ощущаешь себя частью природы – уж точно. Можете мне поверить.

Владимир Николаевич был ужасно непрактичен. Однажды в каком-то театре он поставил спектакль, а договор заключить забыл, и его обманули, не выплатили гонорар. Когда коллеги, узнав об этом, рекомендовали ему обратиться в суд, он только отмахнулся:

– Что вы, что вы! Еще возьмут и засудят меня. – Да вас-то за что, Владимир Николаевич?! – Да мало ли за что. А хоть бы и ни за что. Не-е-ет, понимаете ли, я еще не вы – простите меня – жил из ума, чтобы по судам шастать.

В другой раз, наученный горьким опытом, а главным образом – знакомыми, которые все пеняли ему на его непрактичность, Соловьев решил ни за что не дать себя обмануть. И вот он сидит в кабинете директора Ленинградского театра музыкальной комедии, куда его пригласили поставить «Фиалку Монмартра», и ведет переговоры об оплате. Директор говорит:

– Вы получите десять тысяч рублей. Тут интеллигентнейший Владимир Николаевич как ударит по столу кулаком да как закричит не своим голосом:

– Семь тысяч! И ни копейки меньше! Он так был сосредоточен на своей «роли» делового человека, что, если бы директор предложил ему миллион, он все равно бы не услышал и все равно произнес бы свою заготовленную заранее фразу о семи тысячах.

Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу