Читать книгу Manuel Mejía Vallejo (1923-1964): vida y obra como un juego de espejos - Augusto Escobar Mesa - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

TIEMPOS DE ASOMBROS PRIMEROS

ОглавлениеPuesto que el sufrimiento no nos ha revelado la belleza, ninguna otra luz puede ya seducirnos.

Ciorán

La obra de Manuel Mejía Vallejo es un abrir puertas para dejarnos ver la compleja realidad no solo del campo y de pequeños pueblos, sino también del mundo citadino. Casi ninguno de los temas de la sociedad y de la condición humana le fue ajeno. Quiso siempre abordar y reflexionar sobre todas las cosas que caían en su campo de visión de escritor y alma de artista que no eran pocas. Deseaba rebujarlo todo, recto-verso, para mostrar aquellos pliegues y repliegues de nuestra condición que solo un atento observador, un fisgón como él, era capaz de captar. Vista la construcción de sus historias, el tono utilizado, el trasegar de sus personajes de ficción con carnadura humana por hallarse anclados en el hueso de la realidad, se pensaría que su visión del mundo, su horizonte de expectativas corresponde a una mirada desoladora y pesimista con respecto a una realidad bien peculiar como la colombiana. Así como hoy, esta realidad histórica y social mostraba fisuras por todas partes, porque sus gestores procuraban ocultar su verdadero rostro con las artimañas de siempre y una inescrupulosa doble moral.

Oquits (1978), un analista político extranjero de los años setenta del siglo XX, se refiere a esto como «el derrumbe parcial del Estado» (p. 52)1. Pero ahí estuvo el ojo avizor y el escalpelo del escritor para abrir el cuerpo y diagnosticar la naturaleza y las consecuencias previsibles y, sobre todo, imprevisibles de los males que se iban incubando en las sociedades de su tiempo, porque no solo fue la colombiana, sino también la venezolana, la guatemalteca y la salvadoreña. Pero nadie quiso escucharlo. El final de El día señalado (1964) es aleccionador al respecto. El gamonal del pueblo ha sido vencido en la gallera y, al mismo tiempo un grupo de jóvenes aldeanos bajan del monte para tomarse el pueblo, porque un día se vieron obligados a conformar una guerrilla espontanea después de que la policía y un sargento cruel persiguieran, torturan y mataran a muchos. El sargento, resignado a su suerte le dice al cantinero que, en el momento en que la guerrilla entre el pueblo, este haría lo mismo que cuando él llegó con sus policías a «pacificar el pueblo», es decir, los elogiarían, «estarían con ellos, y pedirían perdón, y formarían otras pandillas que protagonizarían idénticos desmanes» (DS, p. 234)2. En otro aparte dice el cantinero:

Los que ayer lo adulaban sargento Mataya […], se apuntaban a la otra cara de la moneda. La inminencia de un caudillo los enceguecía, pero si al caudillo a su turno le fallaba la suerte, vivarían al otro porque los entusiasmaba la fuerza por la fuerza en sí, no por el ideal que dejara entrever3. (ds, p. 239)

El narrador —alter ego del autor— sintetiza ese espíritu revanchista y siempre irreflexivo así: «nada queda sino la venganza de un lado y del otro, hasta el fin. Los resortes morales se han reventado» (DS, p. 235). Es lo que vive el país desde hace décadas con casi toda la clase política, con un sector corrupto de la dirigencia del país y con tantos actores de violencia, que por sus desmanes se parecen unos a otros. Hacen tanto o peor daño a la sociedad, a la economía y, sobre todo, a la moral del país, la guerrilla, los paramilitares, los gobernantes de las grandes y pequeñas ciudades, los hombres de cuello alto que estafan y se roban las arcas del país desde los puestos públicos y una dirigencia siempre inescrupulosa y ávida que corrompe esa clase política, que quiere tragárselo todo y, con eso, genera un estado permanente de anomia social y de violencia. Temprana y lúcidamente el sociólogo Orlando Fals Borda (1962) confirmaba esto mismo hace más de medio siglo:

Es excepcional el colombiano que no haga una condenación de la violencia como algo demoníaco; el papel de aquellos grupos que se han aprovechado egoístamente de la violencia tiene […] visos negativos y monstruosos […] Mediante el desarrollo del proceso de lucha y la aplicación de la violencia fueron desquiciándose creencias, normas y actitudes del temple tradicional y bucólico de la cultura cristiana-occidental que los sociólogos reúnen bajo la rúbrica de ‘sacros’. Mucho de lo admirado y respetado, de lo venerado y establecido cayó por tierra bajo el soplo de la violencia. (p. 414)

La literatura de Mejía es una producción artística de una vitalidad singular, de una sensibilidad que aflora por doquier, porque tiene la capacidad de convertir, no solo las historias cotidianas de la vida de los pueblos y del mundo marginal de las ciudades, sino también las palabras en imágenes de una plasticidad tal que portan el sello de un guion cinematográfico. Mejía amaba las palabras dichas —eterno conversador— y las oídas en todas partes —solícito escucha—. También las que brotaban de la canción popular, las que respiraba la naturaleza, las que lo asaltaban de mil maneras que provenían de los libros de otros, pero sobre todo las que revoloteaban en su imaginación, le obsedían y perseguían, hasta que por fin como en una caja de Pandora dejaba salir para que se instalaran en el pétalo de uno de sus versos o en el ovillo de un relato.

Era un hombre que amaba la vida con una intensidad paradojal y se la jugaba a diario como el Sergio Stepanski de León de Greiff (1980), «en el recodo de todo camino» con «un vaso de aguardiente, ajenjo o vino» para que la vida le deparara «el bravo amor» y una libertad «audaz como el azor». Podría decirse que en cada una de sus historias hay siempre un duelo por discordias de antihéroes anónimos: duelo de dos, hasta de tres; otros de uno contra todos, o de uno solo contra la moral esclerosada y la intolerancia que enajena; discordias que de manera irremediable terminan en derrota física o moral o las dos. Los duelos de los protagonistas terminan siendo una confrontación consigo mismo porque eso es lo que, en última instancia, son cada uno de sus cuentos, novelas, décimas, poemas: un preguntarse por el propio destino, por nuestra condición de seres de contradicción y por, a veces, la conducta segregacionista, primitiva y fundamentalista que llevamos dentro y ha dejado y sigue dejando tantos caídos a la vera de los caminos o en cualquier acera o vereda del mundo.

Por eso desde su primera novela, con apenas veintidós, Mejía se propuso fustigar ciertas formas fijas consagradas del pasado social, moral y cultural, e interponer los valores propios habidos de un amplio diálogo entre la región y el mundo, entre los pensadores de la parroquia colombiana y los iluminados de todas partes. Así, y poco a poco, Mejía se va imponiendo como una voz peculiar de la literatura colombiana para captar el espíritu y escuchar la voz de su prójimo cercano y lejano, amado y cuestionado, reconocido u olvidado, esclarecido o extraviado. Mejía —así como algunos escritores y artistas singulares de su tiempo— se inventó cuanto recurso pudo, incluido el de la imaginación, para sobrevivir a su época y dar cuenta de manera auténtica y agónica de las vicisitudes más íntimas y los desvelos cotidianos de su sociedad. En él, vida y obra se hallan acopladas en una indisoluble y diáfana unidad que se remiten mutuamente. Una autentica la otra, en un proceso que en pocos escritores colombianos se ha dado con tanta fidelidad.

En su poema-elegía «Pan y vino» de 1800, el poeta alemán Friedrich Hölderlin (1995) se preguntaba: «¿para qué poetas en estos tiempos de miseria?» «Pero llegamos demasiado tarde, amigo. Sin duda los dioses / aún viven, pero encima de nuestras cabezas, en otro mundo; / allá obran sin cesar, sin ocuparse de nuestra suerte» (p. 321). Pero no solo Hölderlin lo hizo, los verdaderos hombres ilustrados y de palabras han formulado y se formularán siempre la misma pregunta en tiempos de anomia, de conflictos internos y externos, porque bajo ese estado convulso y permanente de la sociedad se pone en cuestión una visión humanista del hombre y se desdice del espíritu civilizado y racional que debería primar. En tales momentos, el arte, la literatura, la poesía, parecen ser elementos inocuos, innecesarios, simples divertimentos de seres ociosos. Sin embargo, es precisamente en esos tiempos cuando más se necesitan esas manifestaciones excelsas del espíritu humano. Un poeta de la misma región de Mejía Vallejo, Jaime Jaramillo Escobar4, se hace el mismo cuestionamiento de Hölderlin: «¿Qué hacen los poetas en la guerra?» y su respuesta no se deja esperar:

Pues escribir poemas. Poemas que circulan clandestinamente, unos para avivar a los fogosos combatientes, y otros para llevar un bálsamo dichoso a los damnificados, y a los que permanecen al margen de las hostilidades. Por lo tanto, cuando más útil resulta la poesía es precisamente en tiempos de guerra […] Para los más, en tiempos tan viles como el presente, la poesía es también un refugio. Se sacará a los hombres pacíficos de su último refugio y se les prenderá fuego. Pero ellos no estaban allí por miedo, sino por asco. Que al menos quede eso en claro. (2011)

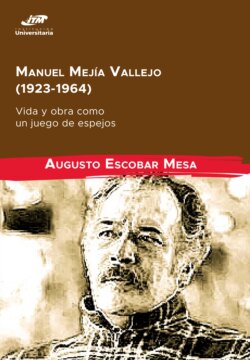

Una introducción que hace el oficio de varias

Esta investigación se centra en la primera etapa de la vida y obra de Mejía, que va desde su nacimiento en 1923 hasta el primer gran premio internacional en 1964. En este estudio intentaremos seguir al hombre y escritor para dar cuenta del máximo de experiencias de vida y literarias, que de una u otra manera lo marcaron. En particular, se busca mostrar cómo se fue configurando su producción literaria y su manera de percibir e imaginar un mundo peculiar —el suyo—, determinado por hechos históricos, realidades cotidianas, ideas que circulaban en su época y las experiencias de otros escritores y pensadores del ámbito cultural antioqueño, colombiano y allende. Hablamos de una primera etapa, porque esta investigación llega hasta la escritura y publicación de la novela El día señalado en 1964, con la cual Mejía gana por primera vez para América Latina el más prestigioso premio en Lengua española del momento, el Nadal, en 1963. Podríamos decir que la visión del mundo que se percibe en general en la obra literaria de Mejía en los primeros cuarenta años de su labor creativa deja entrever una doble perspectiva. De un lado, y desde el universo recreado en sus obras y el drama vivido por sus personajes, se observa una mirada desesperanzadora y escéptica con respecto a la realidad socio-histórica colombiana del momento —la Violencia partidista— que indicaba que algo fundamental se había roto antes o comenzaba a desastillarse por la acción del poder hegemónico de ciertas élites dominantes y minoritarias que actuaban —igual que en el pasado y el presente— en detrimento de las mayorías, pero procuraban ocultar o maquillar su verdadero rostro de doble moral. De otro lado, Mejía fue un escritor comprometido que asumió siempre, por una parte, una postura crítica hacia personas e instituciones que actuaban en contravía del bien social y moral de su sociedad y, por otra, una actitud positiva y fe incólume hacia las mayorías silenciosas del país.

Mejía creyó siempre que el país sería capaz de sortear los obstáculos para construir un futuro mejor, que tanto merecía después de haber vivido décadas de violencia ininterrumpida. Mas este íntimo deseo suyo fue solo eso, pura ilusión, buena fe de un escritor auténtico porque la realidad colombiana iba extraviada por otro lado y con demasiados sobresaltos, como aún ocurre en la actualidad5. El proceso seguido en este trabajo es, en general, de orden cronológico. Paso a paso, hemos recorrido los momentos más importantes del escritor tanto en su vida personal y familiar como en lo relativo a su formación y producción literaria. De su experiencia vital hemos procurado resaltar los hechos más significativos de su particular vida que de una manera u otra van a repercutir en su trabajo literario; por eso, los alternamos con lo que va escribiendo en el momento para corroborar la mutua interacción entre su vida y obra como si fuera un juego de espejos. En ocasiones hacemos una pausa para profundizar un poco sobre el ambiente social, político, cultura y literario de Antioquia y Colombia de la época. Hemos hecho una sinopsis de todos los cuentos, capítulos de novela y novelas en el momento en el que los escribió o publicó hasta El día señalado, para mostrar al lector las temáticas tratadas, las ideas que lo obsedían y la evolución formal de su trabajo. Asimismo, exponemos algunas ideas relevantes de los ensayos y artículos periodísticos más significativos, porque en este campo Mejía escribió mucho y casi todo es desconocido, en particular, los centenares de artículos como periodista de planta y corresponsal de varios periódicos durante sus cinco años de estancia en Venezuela y Centroamérica6.

El mundo de los habitantes de pueblos y el campo que recrea Mejía a partir de los años cincuenta ya no es el mismo del pasado mediato y menos del lejano, aunque lleven su impronta, porque elementos exógenos irrumpen de modo abrupto hasta cambiar su condición de origen. Cuando comenzó a escribir, el mundo campesino con visos bucólicos —el de su infancia y adolescencia— casi había desaparecido y las ciudades no auguraban nada mejor, todo lo contrario, porque sus suburbios comenzaban a crecer con desmesura, gracias a un éxodo rural incontrolado debido a la violencia partidista y a tanta inequidad social que es otra forma de violencia o peor. Mejía y otros escritores y artistas de su época utilizaron todos los recursos posibles, en especial los de la imaginación, para sobrevivir a su tiempo y dar cuenta de la manera más sincera y crítica de los aprietos en los que vivían en una sociedad que los ignoraba y marginaba. En verdad son pocos los que pueden sortear tales acechos. Mejía fue uno de ellos y quizá el más importante narrador antioqueño de la segunda mitad del siglo XX; de ahí su presencia relevante no solo en la cultura regional, sino también nacional de esa segunda mitad de siglo. Mejía reivindicó y vinculó en su obra cada uno de los momentos de su experiencia personal, acontecimientos sucedidos en los distintos espacios vividos en Antioquia y fuera del país, con una forma cercana a lo natural y coloquial y un acento y tono propios, marcados por una visión profunda y cuestionadora de la condición humana.

Esa postura y la manera de apropiársela le valdrían reconocimientos como el premio «Nadal» en 1963 y luego el «Rómulo Gallegos» en 1989; además de muchos otros premios nacionales e internacionales por varios de sus cuentos. Sin embargo, esa impronta distintiva notable en toda su obra se manifiesta de manera precoz a los veintidós años en La tierra éramos nosotros y luego en otros textos literarios que le siguen; de igual forma ocurre en cada una de sus posiciones en el medio cultural y literario antioqueño y colombiano. Mejía se distinguiría por la coherencia y continuidad de una obra que se mantuvo vigente hasta momentos antes de su derrame cerebral —a mediados de los noventa—, del que no se recuperaría.

En este acercamiento que proponemos a los distintos momentos del transcurso personal y literario de Mejía hasta 1964, buscamos mostrar cómo el escritor pudo penetrar con hondura en el espíritu del hombre colombiano de la segunda mitad del siglo XX. Aunado a lo anterior, esperamos develar el influjo de los demás escritores de su generación y posteriores, y su afán insaciable de indagación por la razón de ser en el mundo de los seres de su vecindario y de los de su imaginación que, en última instancia, no son más que la suma de un sí mismo desdoblado y multiplicado. En síntesis, podríamos apropiarnos de unas palabras del cubano Ambrosio Fornet (1990), al referirse a Tomás Carrasquilla, que corresponden a lo que hace Mejía en su obra literaria, «ir al fondo de la voz» para mostrar «abismos propios y ajenos», «voces que se cruzan, se interceptan, se ahogan entre sí hasta que ya no queda más que un rumor, un zumbido, un blablablá, el comadreo, en suma […] el personaje colectivo […] que adquiere proporciones épicas» (pp. 186, 190, 193). Eso es la obra de Mejía, un mural que recrea la Colombia campechana y pueblerina con sus vicios y virtudes de finales de la primera mitad del siglo XX y también del momento en el que algunas capitales como Medellín comienzan a crecer de manera caótica y sin identidad, aun cuando van en busca de ella.

En un breve balance de los personajes más representativos de la literatura de las artes de Antioquia y de Colombia de la primera mitad del siglo XX7, entendidos estos como los que lograron romper con lo establecido en su medio, época y sentaron las bases en el medio cultural y literario colombiano —secundados o no—, podemos decir que dicho grupo se inició con Tomás Carrasquilla8, seguido por algunos de los panida, en cuya cabeza figuraron León de Greiff9, Ricardo Rendón10 y Fernando González11. Contemporáneos de los anteriores o posteriores fueron: Efe Gómez12, Porfirio Barba Jacob13, Baldomero Sanín Cano14, Pedro Nel Gómez15, César Uribe Piedrahita16, Carlos Correa17, Débora Arango18 y otros. Estos son, en el decir de Pedro Nel Gómez, «un grupo importante de escritores y de artistas que trabajaban en concierto tratando de darle forma y expresión a su sociedad y al mundo en que vivimos» (Villegas, 1981, p. 41). Se cierra el ciclo con los que a partir de los años cincuenta comienzan a producir también una literatura y arte distintos: Mejía Vallejo, Carlos Castro Saavedra19, Gonzalo Arango20, Arturo Echeverri Mejía21, Rodrigo Arenas Betancur22, entre otros.

Al analizar el porvenir de estos que se iniciaban en tan excluyentes oficios y decidida vocación, Upegui Benítez (1948)23 sostenía, con un poco de exageración, que

Uno de los escasos lugares de la América Latina donde brota […] una concepción de las propias realidades y un deseo de transformarlas en efectividades artísticas o filosóficas es Antioquia», porque sus artistas «estaban edificando las bases para el descubrimiento de nuestro hemisferio anímico y concretando la obra de imposición antioqueña en el panorama espiritual del mundo.

No pocos de los antes citados lograron vincular la parroquia colombiana al mundo vasto de las artes y las letras allende, porque supieron aprehender y recrear la vida de seres y geografías, las circunstancias y las mentalidades que se daban de tejas para adentro con la óptica, las herramientas formales y la observación atenta de la condición humana, vista de tejas para arriba. Ellos pudieron recrear un mundo particular con aliento universal y sin complejo alguno; mantuvieron una interlocución permanente y de igual a igual con intelectuales y creadores de otras partes, bien sea personalmente o a través de las obras leídas, traducidas, vistas. Mejía, sin dudar mucho, fue la suma de todos estos iluminados del espíritu que le precedieron y fueron sus contemporáneos, y de algunos que figuran en el panteón universal.

De los aprendizajes primeros

Por una circunstancia del azar, Manuel Mejía Vallejo nació el 23 de abril de 1923 en Jericó y no en Jardín, el pueblo de su infancia y parte de su adolescencia que recordará siempre24. La enfermedad grave de su abuela que vivía en Jericó, y la solicitud de la presencia de la nuera Rosana Vallejo, motivó ese cambio de lugar. A pesar de lo avanzado del embarazo de la madre del escritor y de las dificultades del viaje a caballo por caminos de riesgo, ella emprendió el viaje para solidarizarse con una vida que parecía extinguirse. Según el mismo Mejía,

Mi abuela, con la alegría de ver a mi madre se mejoró [...]; en cambio a mi madre le comenzaron los dolores de parto y no se pudo devolver tal como lo tenía pensado. Y así fue como yo vine a nacer en Jericó —lugar donde también nació su madre—. (Corporación Fomento de la Música, 1997)

Por eso Mejía (1980) contaba a menudo que tenía «dos nacimientos, dos camas primeras, dos casas iniciales y el gozo de tener dos pueblos como cuna: Jericó y Jardín» (p. 65)25. Con el humor infaltable en él, agrega: «nací al pie de la casa de la Madre Laura, la única santa que ha tenido Colombia. Es que los santos nos encontramos, así sea en la tierra»26 (Corporación, 1997, p. 4). En un texto inédito dedicado a un campesino y arriero, «A Jesús Arenas, amigo mío», Mejía describe con varias pinceladas esos dos pueblos de las montañas antioqueñas tan cercanos a su corazón:

Por lo menos en este aspecto soy hombre afortunado: en lugar de uno, tengo dos pueblos, Jericó y Jardín. A mi manera —o a la de mis padres— nací en ambos, hechura de esa misma esencia de cercanías entrañables. Me fabricaron en Jardín, pero la abuela se estaba despidiendo de esta cosa de la vida, y por estar junto a sus últimas respiraciones viajé en mi madre, el vehículo más amoroso que un hombre puede tener. Así nací en Jericó, dentro de una casona diagonal a esa casa donde nació La Madre Laura, asunto que me comprueba cómo los santos nos buscamos para hacer milagros imposibles. Jericó me gusta, y de allá arrancaron los abuelos, mis hermanos mayores y quien supo ser mi primera novia, la de los descubrimientos iniciales de la sangre. El viaje a este pueblo representó en cierto modo un viaje de regreso. Como cuando voy a Jardín, «Siempre volvemos al lugar de nuestros afectos», decía Maïakovski, por eso el amor no se dispersa, sino que se multiplica: no dividamos por dos que, en mi caso, daría cero: multipliquemos y nos da todo lo importante en la vida de alguien que se atrevió a nacer, y tuvo más de un sitio para hacerlo. (Arch.)*

Su padre fue Alfonso Mejía Montoya, rico hacendado y dueño de grandes extensiones de tierra heredadas, hombre emprendedor, de recio carácter y laborioso, y su madre, Rosana Vallejo, mujer de dotes excepcionales por la sensibilidad y solidaridad manifiesta en todos sus actos: educadora nata, artista expresiva y natural, experta ceramista hasta el final de sus días (Mejía V., 1973). Rosana27 estudió en un colegio de religiosas en Jericó y luego en el Internado Francés de Medellín. Uno de sus aprendizajes fue la pintura sobre lienzo, porcelana y arcilla que luego perfeccionaría. Fue reina de los Juegos Florales de Jericó en 1914. Para Mejía, su madre

Era superior en cualquier cosa que imagináramos. Siempre estuvo en las buenas y en las malas. Era una mujer fuerte, como esas mujeres del Antiguo Testamento, llena de bondad. Tenía todas las virtudes y un concepto especial de las cosas, de la vida y del mundo que la rodeaba, no parroquiana, a pesar de ser muy de allá, muy de su gente, muy familiar de sus familiares. Era una amiga y madre extraordinaria hasta el último instante […] Ella estaba más allá del ancho río, pero con los pies acá en la tierra. Recuerdo que cuando llegaban a la casa los nietos y bisnietos, ella, a los ochenta años, les enseñaba francés. Murió con toda lucidez. Entonces ese punto de referencia de mi madre, muy vital, me ha servido para definir lo que puede ser la mujer ideal. Así como ella, hay en cambio otras mujeres que fueron víctimas, arrasadas por esa crueldad que ejercían las costumbres o en los textos ñatos que leían o en las prédicas que escuchábamos de los curas […] A los ochenta y cuatro años, ella, en vísperas de olvidar su deber de seguir respirando, hacía figuras en cerámica y pintaba sobre el barro cocido lo amable de la vida: pájaros, helechos, flores, mariposas […] A los ochenta años ganó un premio. Hacía cosas muy lindas, con una paciencia y un aire de eternidad. (Mejía V., 1985, p. 76; en Escobar, 1997, pp. 173-174)

Manuel Mejía, el quinto de una familia de once28, volvió a nacer veintidós años después en su La tierra éramos nosotros, a las orillas del encañonado y turbulento río San Juan, mismo lugar del nacimiento de su abuelo y en una casa hecha por su bisabuelo, reconstruida luego por el abuelo y después por su padre, porque el río se la llevaba en ocasiones. Será esta una de las tantas historias contadas en La casa de las dos palmas. Mejía Vallejo se imposta en Bernardo29, el joven protagonista de La tierra éramos nosotros y renace con él, igual que con su padre y abuelos como si todos fueran uno: «en una noche como esta nací yo. Mi vida fue una tormenta» (p. 22). Estas palabras son atribuidas por el protagonista de La tierra éramos nosotros a su abuelo, pero de una manera u otra Mejía se las apropia porque siente que su vida ha sido y será distinta a la mayoría; no en vano pone en boca de su abuelo: «mi nieto hará época como este huracán que se avecina» (p. 22). Frase premonitoria porque avizora el futuro prometedor del escritor.

En esta parte inicial de la biografía, las referencias frecuentes a La tierra éramos nosotros obedecen justo al carácter autobiográfico de la misma, tal como el mismo escritor lo reconoce. La casa de la gran hacienda ubicada en la zona rural de Jardín tiene la particularidad de que allí el sol salía tarde y se ocultaba temprano, por estar ubicada en un pequeño valle rodeada por altas montañas. Es un paisaje singular que despierta una gran sensibilidad en el niño y luego en el adolescente por su clima, paisaje espectacular y el riesgo de que en el momento menos esperado las lluvias de las altas montañas se vengan abajo con la fuerza de un ciclón, que arrastra todo a su paso. Desde niño, Mejía (1990) se acostumbró «a vivir en peligro», atento «al paso de los días y a la llegada de las noches, casi siempre con inmensas tempestades en el cielo» (p. 75). Al contemplar aquellos parajes abruptos, estrechos y viriles que parecían despeñarse a cada momento, el joven Mejía experimentaba, a la vez que temor y provocación, placer constante. Así describe su ánimo a los 20 años: «un algo indescifrable invade al hombre de estas tierras que lo retan permanentemente. Y el habitante acepta el desafío, y comienza entonces la lucha que nunca acaba» (TEN, p. 51). Este reto se convertirá en decálogo de vida, motivo de interrogación permanente y razón de ser en el mundo. Recién pasada la adolescencia, Mejía describía uno de esos ríos que bajan de las montañas labrando su cauce. Lo hizo con una tal plasticidad como si estuviera dibujando el movimiento de la naturaleza, anunciando el dibujante que sería luego:

A lado y lado del río se alzan enormes moles con rocas superpuestas que dan la impresión de murallas construidas por los indios. Amplias grietas se interponen entre roca y roca por donde asoman plantas que florecen de rojo. Musgos, palmas, helechos y enredaderas se aferran de piedras y arbustos. Los cactus, espectros solitarios en continua súplica, extienden sus brazos orantes […] Las hondonadas ribereñas parecen cavernas que labrara el río en su desesperado buscar el Cauca de aguas turbias [… que] choca con los barrancos que no pueden acostumbrarse a su empuje […] Poco más abajo, con escándalo de loco, se mete por lo más hondo de la encrucijada bregando por partir en dos la tierra. (TEN, p. 48)

Esas cañadas azarosas llenas de abismos y ríos encuevados entre las cordilleras andinas eran propicias para incitar su imaginación y la de los cantores populares que nutrirán a la vez la suya. El asomo de espantos y almas solitarias, de seres desolados y sufrientes, se convirtió en motivo predilecto en los cuentos y narraciones de los narradores populares que impactaron al niño y adolescente Mejía, que habría de convertirlos luego en literatura. Hasta su viaje a Medellín a finales de los años treinta, las tradiciones populares de ambientes campesinos y pueblerinos, incluso en las barriadas de Medellín —el barrio Guayaquil en particular—, serían parte del nutrimento básico en su formación de escritor. La rica tradición del folclor antioqueño está plagada de fantasmas complacientes o atemorizantes, los mismos que salen por encima de los techos, en los callejones, debajo de los puentes, en los recodos de los caminos, y se llenan de nombres según los vicios o virtudes que los acompañan.

La formación personal inicial de Mejía tuvo las características de los hombres del campo: espontaneidad, observación aguda, profunda sensibilidad por el medio natural, oído atento al universo y sabiduría coloquial; además, se agrega lo heredado de su propia familia: autonomía, pensamiento liberal, entereza, curiosidad por el conocimiento, amor a las artes y a los libros. A la casa de los Mejía Vallejo llegaba a menudo la prensa y también los libros y la música. Una de las primeras vitrolas de la región se escuchó en la hacienda Pipintá. En las festividades, los sainetes y otro tipo de representaciones invadían los amplios espacios de la casa, que se convertían en escenarios propicios para el vuelo de la imaginación, que Mejía, mucho más tarde, volvería relato y poesía (Escobar, 1997, pp. 96-107).

Según el escritor Javier Echeverri30, gran parte de la obra de Vargas Vila, escritor prohibido por la Iglesia, estaba en las bibliotecas de los abuelos de Mejía; también, obras de muchos otros escritores de todas partes, algunas de las cuales circulaban de modo clandestino31. El afán de autonomía fue recibido por el joven Mejía de un padre que sería siempre una imagen significativa resaltada en pasajes de ciertos textos, particularmente, en TEN y en algunos personajes como el cura Barrios y el Hombre en El día señalado32, y en Efrén Herreros, en La casa de las dos palmas. El espíritu de Mejía, además de estar abierto al mundo, mostraba el empuje y coraje de sus abuelos colonizadores que no escatimaron esfuerzo alguno para ir fundando pequeños pueblos en las cordilleras y al borde los de los ríos, fondas y empresas a la vera de los caminos. Ese espíritu fundador que exhibe el ímpetu de una cultura es lo que se llamó en su momento el «regionalismo antioqueño»,

Que ha sido mucho más que una actitud irracional de preponderancia política frente a otras partes del país. En contraste con la ausencia que se notó en Colombia de una madura conciencia nacional en lo económico, en lo político y en lo cultural, los antioqueños han desarrollado una gran conciencia de soberanía sobre sus propios recursos económicos, un gran sentido de independencia política y una enfática identificación con sus valores culturales, con sus tradiciones auténticas y con sus símbolos. (Escobar, 1997, p. 158)

A pesar de lo numerosa que era la familia, los Mejía Vallejo mantuvieron una estrecha unidad y participaron en las diversas actividades cotidianas de la casa y del campo bajo el dominio amable, ecuánime y a la vez riguroso de un padre que no prodigaba mimos a sus hijos porque eso, según su opinión, los debilitaba para la dura vida que les esperaba. Esa cierta dureza, afirma Mejía: «nos dio una fortaleza de carácter a todos» (p. 158). «Don Mejía», como llamaban al padre, enviaba a sus hijos a caballo, cuando eran apenas niños, por el correo o el periódico o por cualquier asunto al pueblo distante, al que se llegaba por trochas enmontadas, con la convicción de que volverían sanos y salvos. El padre les asignaba a todos los miembros de la familia faenas como recolectar los frutos de temporada, cuidar los animales, en especial los potros, participar en la roza y sembradíos. Así aprendieron las tareas del campo al lado de los peones de la hacienda, que eran muchos, sin discriminación alguna. Al respecto afirma Mejía:

Todos fuimos creciendo al influjo de las voces familiares y de las canciones de cuna; entre gentes sin complicaciones, rústicas, que eran nuestros iguales […] Aprendimos otros caminos entre el boscaje, descubrimos frutos de sabores ignorados. Ya íbamos conociendo la vida […] Pero aun, unidos, vivíamos vidas iguales. (TEN, pp. 45, 46)

Igual que su padre, sus abuelos y bisabuelos tenían el perfil de personajes legendarios, colonizadores, aventureros, temerarios. «Don Vallejo», como llamaban al abuelo materno, fue un personaje reconocido en la región por su espíritu aventurero y «hombre culto y servicial de los amigos; su orgullo equivalía a su dignidad, aunque entendido de especial manera». «Su debilidad fueron las mujeres» y esto le hizo perder en parte su espíritu, mas no su «impulso emprendedor» (TEN, p. 27). De igual estirpe fue el bisabuelo que, en la opinión de Mejía,

Fue uno de los más tenaces colonizadores de estas tierras. Abrió caminos, tumbó montes, venció grandes obstáculos. Los indios que se adoptaron al nuevo régimen de vida lo llevaban en hombros hasta la casa que ochenta años atrás [hacia 1865] construyó en la ribera […] Esta tierra virgen fue cediendo a la civilización. En vez de pajarracos silvestres se vieron animales domésticos. Había ya un principio, pero aún faltaba mucho. Fue entonces cuando llegó mi abuelo, decidido a toda clase de trabajos y empresas […] Y puso en práctica su proyecto luego de una lucha titánica. (TEN, pp. 48, 49)

Nostalgia de una infancia mitificada

Pero, además de las fuentes nutricias observadas, ¿de dónde más proviene todo esa caudal elemental e intenso de imágenes de la naturaleza, esos sentimientos por una arcadia y paraíso perdido?; ¿de dónde tanta habilidad para captar los diversos registros del habla campesina, de sus tradiciones, de su imaginario? Y, a su vez, ¿de dónde tanto desarraigo, tanta imagen de muerte y de búsqueda desesperada de una identidad sin horizonte a la vista? Podría decirse que de un venero fructificado en el campo: la tradición oral popular antioqueña que se afincó definitivamente en el espíritu infantil de Mejía. Pocos son los escritores que en un momento dado no vuelven su mirada sobre una infancia que termina siendo toda una vida. A este propósito, razón tiene Osvaldo Soriano cuando afirma que «cada novela que escribo es una nueva vieja historia que me cuento a mí mismo para poblar las obsesiones del niño que yo jamás he dejado de ser» (Rondeau, 1985, p. 20; Rubiano, 2006, p. 30). La infancia de Mejía es un motivo recurrente en su obra, porque esta le brinda todas las satisfacciones posibles y alimenta su imaginario. En la infancia está el hombre y el resto es desentrañar secretos de esa infancia vivida que están escondidos en alguna parte.

Aunque en muchos escritores la frase «el hombre es lo que fue su infancia» es una verdad a puño por lo que ella significa para bien o para mal, en Mejía observamos que es reiterativo en el regreso a esa etapa, porque cree que en ella se gestó lo esencial de su vida y por eso se convierte en una estética del recuerdo cuando la enmarca con palabras. Algunos de sus cuentos y novelas testimonian los momentos de la edad primera: Bernardo en La tierra éramos nosotros; los niños en los cuentos «El milagro» (1951), «El traje a cuadros» (1953), «Las manos en el rostro» (1959) y, en especial, el niño de la cabra, protagonista en Al pie de la ciudad; también Lucía —que recuerda a la hermana del escritor muerta a los quince años— en La casa de las dos palamas; José Miguel Pérez y Daniel, el hijo del enterrador, en El día señalado. Al respecto sostiene Mejía que

Volver sobre la familia es también una manera de volver sobre uno, porque está llena de desafíos a Dios y al diablo, llena de contradicciones; con las virtudes más acendradas y la locura también más exorbitada. Uno va a la infancia como quien va de paseo a un sitio conocido, a descubrir lo que no pudo ver en su momento. Eso me gusta porque es entrañable. (Escobar, 1997, p. 157)

Aún más, se diría que parte de la obra de Mejía es la búsqueda de lo que no pudo aprehender en aquella época primera, pero que le obsedió toda una vida, y las palabras apenas si rasguñaron tanta incertidumbre. Su primera novela muestra ese afán desesperado por saber algo de eso que no se dejaba asir, pero estaba allí. Los textos que le siguen ahondan en esos titubeos e interrogantes sobre la vida y la muerte, los dos ejes pendulares que sostienen todo y hacen más visceral el drama de vivir; mas no por eso se develan sus interrogantes, todo lo contrario, más se ocultan las respuestas que se intuyen. En razón a lo anterior, en el escritor la recuperación de ese pasado que lo mantiene en vilo se vuelve instinto y razón. A medida que avanza en años, se refugia más en los recuerdos que le generan tanta agonía y en los seres que marcaron su manera de ver la vida. Esto se observa en muchos de sus textos, incluso poemas, sobre todo, en su última novela, la nunca acabada Los invocados, suma de recuerdos y homenaje a los seres del pasado que portan como estigma un deje trágico, una postura escéptica y desgarrada ante el mundo.

Sin embargo, en medio de esa memoria lacerada, resalta aquello que fue grato: el sitio donde se hicieron hombres, los primeros amores, el inicio sexual al margen del marco parroquial, en fin, el sentimiento de estar descubriendo el mundo, porque como él afirma, «uno tiene que volver al principio para no desubicarse. Ese recuerdo le da a uno unidad y una línea de conducta» (p. 158). El regreso del joven Mejía por última vez a la hacienda familiar a finales de los años treinta es una invitación, aunque dolorosa, a recuperar la infancia perdida, a llenarse de nostalgia de un pasado nunca clausurado y, al contrario, cada vez más a la expectativa con el paso del tiempo. Así relata el momento de regreso:

Hace pocas semanas llegué, definitivamente. Parece como si siempre hubiera sido parroquiano de Cristo, confundido con el cura, el bobo, el zapatero, el sacristán. Pero dentro de esta calma grita un pasado, historia de cada hombre, agria novela inédita que rubricamos con la muerte. Esta tierra es la mía y a ella volví de hijo pródigo. Fue tan grande el deseo de triunfar, que en él se enredaron mis esfuerzos, nada sobró para lo práctico. Di muchas vueltas en el vacío. Las curvas de mi vivir pasivamente borrascoso fueron la recta hacia el fracaso. Hoy siento nostalgia de lo que pudo haber sido. Volveré a mi medio, porque soy un campesino. Comenzaré otra vida en ambiente de breña y río. No podemos ser prófugos de la tierra que nos vio nacer. (TEN, pp. 17, 18, 19)

Hay temas reiterados que van y vienen en la obra de Mejía, unos por ser caros a él y otros por sus efectos devastadores, como el abandono institucional del campo y los pueblos, la siempre y profunda desigualdad social, la avidez desmesurada de unos pocos, la irracional confrontación ideológica, la insensibilidad de un parte del clero, las múltiples violencias que afectan siempre a las mayorías silenciosas, la muerte vestida de muchas maneras, el machismo exacerbado, la necesidad de distinguirse de los otros, etc. A su vez, existen en lo más íntimo voces y presencias de seres queridos o no del pasado, gritos de muerte, el ruido de cascos de caballos o aguaceros en la noche, voces de familiares o ríos crecidos que se salen de su cauce o llamas que todo lo consumen. Pero algunas de las imágenes íntimas que más prevalecen son: el sonido de la barbera Corneta cuando su padre se rasuraba, su olor acompañado de «su voz generosa a veces monosilábica y su manera de mirar tras unas cejas tupidas que le invadían la mirada» (Mejía V., 1985, p. 13).

Mejía se formó en medio de ese universo social y vegetal que abarcaba la enorme hacienda familiar, a la que le fue siempre fiel en el recuerdo, porque nunca se separó de ese espacio, ni siquiera cuando fue periodista en Venezuela y Centroamérica, ya que, en sus reportajes y periodismo investigativo siempre afloraban aquellas imágenes del suroeste. Los nuevos paisajes naturales de otras partes de América le sirvieron para compararlos con los de su infancia y rememorarlos con nostalgia o para apreciar la singularidad de los que tenía enfrente. De niño, Mejía aprovechó y vivió con intensidad los distintos paisajes de la finca que cubrían todos los climas y terrenos, desde pastos para ganado hasta las faldas labrantías y montes, pasando por rastrojales, sementeras de cultivos, zonas de bosques con los más variados tipos de árboles de aserrío, altas montañas desde donde se dominaban distintos horizontes. Aun cuando su padre heredó del abuelo una hacienda inmensa, rica en recursos de toda especie y dispuso de centenas de trabajadores a su servicio, nunca hizo alarde de esas posesiones ni se sintió superior a nadie por «el hecho de tener más dinero que la mayoría de sus paisanos»; tampoco lo hicieron sus hijos, que se levantaron «a la sombra de las cosas sencillas» como los tiempos de siembra, cosecha y recolección o el continuo sucederse de inviernos prolongados o intensos veranos, los espectaculares arreboles a la hora del crepúsculo y sol de los venados (Escobar, 1997, p. 166). «Nos entusiasmaba —afirma— el paisaje abrupto, un paisaje macho, que necesitaba el desafío y el hombre que lo desafiara permanentemente» (Mejía V., 1985, pp. 15-16).

De ese entorno singular, Mejía y sus hermanos y hermanas aprendieron el primer alfabeto y a nombrarlo todo. Al respecto, agrega: «esto sería una seudo poesía que sonaría imperdonable si no estuviera respaldada por una vigencia real» (Escobar, 1997, p. 166). El hombre y el medio son para Mejía dos realidades inseparables. Pocos como él se han nutrido tanto de la geografía natural y de las gentes de ese medio que han determinado una visión particular del mundo en él. Recuerdos van y vienen por sus obras de esas espléndidas montañas de Antioquia y del bravo río San Juan arrastrando su casa en medio de la tempestad —plasmado en La casa de las dos palmas —, ligados con su nacimiento otra noche de tormenta en ese mismo sitio encañonado. La reconstrucción de la casa loma arriba llevó al joven Mejía a seguir añorando en las mañanas y en las tardes el sonar de las aguas impetuosas de ríos tormentosos. Como la hacienda atravesaba territorios de comunidades indígenas de los emberas y chamíes, Mejía niño se sorprendió cuando veía que su padre podía comunicarse con algunos nativos porque

No sabía que existiera un idioma distinto al que mamé de pequeño. Este idioma me daba a entender que había otros asuntos más allá de los que conocía, caminos que seguramente me arrastrarían más allá de nuestra propia tierra y que algún día, ya hombre, vendría la tarea de desafiarlos, no sé si para ganar o para una infinita derrota. [Y esos…] caminos me mostraron en gran parte la vida. (Mejía V., 1985, p. 16)

Mejía inició sus estudios en una escuela construida en predios de la hacienda, dirigida por dos institutrices contratadas por su padre, Carolina e Inés Echeverri33. A aquella escuela iban tanto los hijos y familiares de los Mejía como los hijos de los peones de la hacienda. La vida del campo y los aprendizajes primeros eran la perspectiva de mundo que se tenía: mundo cerrado, único, apacible. Así creció Mejía creyendo que

No había más para aprender que lo que nos enseñaba nuestra institutriz, y que la vida era para vivirla en la tierra, buenamente, con la oración de la mañana, el trabajo del día y el descanso de la noche. Apenas si conocíamos la vida sin gracia en el pueblo. (TEN, p. 46)

Mejía cursó los últimos años de la primaria y comienzos de secundaria en el municipio de Jardín. Allí, al contacto con nuevos amigos y en otro ambiente, el pueblerino, el preadolescente empezó a cuestionar por primera vez lo elemental y amable de la vida rural y pasó a descubrir otras realidades que la nueva vida imponía, la «Tierra Prometida». «Un día —dice el protagonista de La tierra éramos nosotros— supimos que más allá de donde alcanzaba nuestra vista había caminos abiertos, cosas bellas que no conocíamos. Entonces empezó nuestra imaginación a labrar caminos desordenados» (p. 46). Quedarse allí implicaba lo que diría un personaje de Cien años de soledad: «aquí nos hemos de pudrir en vida sin recibir los beneficios de la ciencia» (p. 19)34. Y ese universo insospechado obligaba a la búsqueda y al viaje sin regreso porque la tierra, como en los personajes campesinos de Rulfo, ya no era de ellos, sino que había que emprender el camino del exilio forzado35. Ahora, como afirma el protagonista de TEN: «solo quedan recuerdos que flotan sobre las ruinas de lo que fue la herencia» (p. 36), la misma que al perderse deja náufragos a todos, en particular al joven Mejía, porque esa tierra que tanto amó no será ya igual ni en la realidad ni en la imaginación.

Como dice su alter-ego de TEN: «¡Qué distinto todo! La tierra éramos nosotros. Nos fuimos» (p. 36). De ahí su profunda frustración cuando regresó a la hacienda pocos años después de haberla dejado a los trece años y fue testigo de la entrega obligada a otros dueños; este fue un desengaño de lo que observaba en el presente y en nada se parecía al tiempo pasado vivido en aquel paisaje. De ahí surgen sentimientos encontrados en TEN: nostalgia, idealización, contrariedad, desilusión. El proceso de escritura de TEN no será otra cosa que su despedida definitiva de los seres y la geografía que tanto quiso y la nostalgia que vendrá luego. No hay hechos significativos que alteren la vida bucólica y tranquila que llevaba el niño Mejía, tanto en la hacienda como en el pueblo de Jardín, salvo el encuentro en la finca con los cuenteros, trovadores, músicos y decimeros, que serían los artífices de su aventura por mundos inmediatos e imaginarios, recreados tanto en la narrativa como en la poesía, este último género tardío en la producción del escritor36. Si bien el niño se inició en las historias y biografías que su madre y tías leían y contaban, las historias que más impactaban y llegaban eran los relatos casi siempre improvisados que protagonizaban los juglares del campo. Ese universo donde no había frontera entre la realidad real y la ficción fue el que le abrió la puerta a la escritura y alimentó su imaginario.

A la imagen de ríos que se desbarrancan en tiempos de crudos inviernos, se une la de las noches en las que se escuchaba el galopar de alazanes solitarios que el niño Mejía asociaba con movimientos de caballos fantasmas que cruzaban calles y puentes a medianoche. O el resonar de gritos desgarrados de la legendaria Llorona después de haber ahogado a su hijo, nacido después de una visita que le hizo el diablo disfrazado de cristiano, según la leyenda, por lo cual su condena es ir buscándolo eternamente por todos los ríos del mundo. Estas historias eran las que le contaban su madre, los mayordomos o peones de su casa, que no hacían más que azuzar una imaginación predispuesta a nunca más olvidar. Así lo admite Mejía:

Me sobrecogían esas historias, como me sigue sobrecogiendo y sacudiendo aquel paisaje tan violento de La Salina donde amanecía a las nueve y media y el sol se ocultaba a las tres y media; era una cañada tremenda donde el río, con sus aguas escandalosas y amables, parecía partir en dos la cordillera; a mí me atrajeron siempre mucho esas aguas. (Escobar, 1997, p. 160)

Es con esta tradición oral, de leyendas, de fantasmas, en medio de un paisaje excepcional, que nace la literatura antioqueña. De esta habla popular se nutre y profundiza el escritor; más aún cuando entra contacto con otras culturas y literaturas como la centroamericana y descubre decenas de matices de las milenarias tradiciones orales profundamente arraigadas en las comunidades indígenas. Desde su más temprana edad, Mejía se vio rodeado de cantores, músicos, cuenteros, imaginadores. Para él, el narrador popular es la base de una mentalidad cultural y el fundamento de una literatura cuya ficción está adherida a esas circunstancias. Los recuerdos más remotos y amables de Mejía son aquellos en el suroeste antioqueño en medio de altas montañas, en donde se despierta su curiosidad insaciable por conocerlo todo. Allí se hizo posible una narrativa de lo azaroso, de lo dramático, por el ambiente abrupto, oscuro, desolado y, en gran parte, deshabitado. Los mitos que se van estructurando sobre las fuerzas inusitadas del medio natural, los hombres que las desafían y la mentalidad que ellos mismos fundan, casi siempre están mediados por la tragedia, por el dolor, por el coraje que se debe desplegar. Son mitos, en la opinión de Mejía:

Enemigos del hombre, del colono, del habitante. La tierra se vengaba del que la iba pisando, del que abría trochas, del que tendía puentes, del que tumbaba monte para roceras o para leña del horno de la salina. Claro que esto, más los libros que había en mi casa, más lo que mi padre contaba, y una presencia de lo que se llama cultura, aprendida en el colegio, en la universidad, en los libros, fue ubicándome poco a poco en un mundo inmensamente extraño, pero que en realidad no ofrecía una dicotomía; no había un divorcio entre nuestra vida y la vida de los demás seres, y era tan natural que aparecieran espantos en estos ríos, charcos hondos, en estos puentes viejos, en el monte, como podría serlo la aparición de una familia que venía de Jericó, de Jardín o de Andes, a caballo. Eran presencias corpóreas, unas que vivían realmente, otras que hacía años habían muerto. (p. 19)

Esta literatura oral seducía al joven Mejía y le iba mostrando en ciernes todo un universo que se magnificaba con grandes e inolvidables narradores que aparecen en La tierra éramos nosotros. Eran contadores de historias y leyendas extrañas plagadas de enseñanzas morales como era a la usanza en el medio antioqueño. Así van apareciendo los tradicionales relatos y fábulas con los aditamentos y el estilo de cada uno: «La flor de lilolá», «El caballito de siete colores», «El patojo», «Los cuentos del tío Conejo y del tío Tigre», «La tierra donde irás y no volverás» (TEN, p. 43) y muchos otros relatos recitados, casi siempre en verso, que nunca terminaban de contarse por las variantes y versiones que introducía cada cuentero. A veces los jóvenes de la familia Mejía Vallejo asistían a sainetes que representaban los campesinos en los días de descanso, en las navidades o en ocasiones especiales. Es ahí cuando la idiosincrasia campesina regional salía a relucir más ampliamente con las típicas exageraciones, los relatos fantásticos, las mentiras inverosímiles, los héroes que se la jugaban a Dios y al Diablo. Esta transmisión de boca en boca, en la opinión de Walter Benjamin (1991), es la fuente de la que se han servido todos los narradores. La figura del gran narrador, que será Mejía, adquiere su plena corporeidad solo en aquel que encarne al marino mercante y al campesino sedentario, es decir, al narrador viajero que «puede contar algo» de lo visto y vivido y al que «sin abandonar la tierra de origen conoce sus tradiciones e historias» (p. 113).

Uno de los narradores natos que más recuerda Mejía y del que tanto aprendió por su manera natural de contar e inventar fue Miguelito Marulanda que, aún muy viejo, seguía contando las muchas aventuras de «Sebastián de las Gracias», que aglutinaba a los escuchas durante varios días porque tenía 146 coplas. Pero Mejía tampoco puede olvidar a fabuladores como los hermanos Arenas: Jesús, Ramón y Marcos, grandes trovadores y serenateros. Estos eran arrieros de su padre y sus hijos compartían de igual a igual con los hijos del patrón la música de tiples y guitarras y aquellas trovas y coplas que decían del amor y la pena, de la soledad en el monte. Estar frente a esos trovadores naturales e imaginativos, afirma Mejía, «me fue dando una dimensión del mundo» (Escobar, 1997, p. 107), sobre todo en las noches cuando después del trabajo y junto al fuego comenzaban a contar historias «de aparecidos o de muertos recientes que empezaban a estrenar su vida de espantos» (p. 105).

En el ámbito campesino de la época cuando la luz eléctrica era una quimera, lo sobrenatural pululaba en todas las historias de campesinos y pueblerinos, máximo si eran eternos viajeros como los arrieros que recogían las historias de aquí y de allá y les iban agregando lo de su propia cosecha hasta convertirlas en historias propias, con sus siempre consabidas exageraciones. De ahí nacen historias populares que emigran por todos los pueblos del continente con distintos nombres, según la región, como las historias de «La Patasola», «La Llorona», «La Madremonte», «La Patetarro», «El Mohán» y «El Judío errante», entre muchas otras, y «de toda esa mitología prodigiosa nacida de un paisaje violento» (p. 105).

Cuando narraban en largas noches una historia, debí intuir que la palabra era mágica, que la palabra creaba y podría reemplazar a los seres que un día vivieron. No sé si lo pienso ahora o si llegué a entenderlo oscuramente en ese entonces y sabía que la palabra era siempre algo bautismal y que al nombrar las cosas, las cosas aparecerían. En esos momentos, en aquellas noches de terror cuando nos contaban los cuentos más violentos que he conocido, más azarosos y amables también para el recuerdo, resolví ser escritor. (Mejía V., 1985, p. 17)

Para Mejía, muchos eran los escritores antioqueños que le habían dado unidad e identidad a la literatura regional con esta rica tradición cuentera, pero que en ese momento eran poco citados y menos leídos, por ejemplo, Jesús del Corral37, Emiro Kastos, Pacho Rendón, Samuel Velásquez, Romualdo Gallegos, Tulio González y Jesús Posada. Ellos no tienen hoy la recepción y menos la crítica valorativa que merecen38. Vale la pena reconocer que esos escritores por diversos motivos, casi todos ajenos a la literatura, escribieron poca ficción y sin la continuidad requerida. Si bien escribían sin apremios estéticos inmediatos, sí tenían un intuitivo talento narrativo y dieron una imagen propia y auténtica de su entorno cultural. Algunos de ellos pusieron los primeros peldaños de la narrativa realista antioqueña que abandonaron pronto. Otros, continuaron con esa tradición siguiendo al gran maestro Carrasquilla e hicieron de la literatura un oficio: Luis Tejada, Barba Jacob, Fernando González, Sanín Cano, León de Greiff y Mejía Vallejo, entre otros. A estos se aúna Efe Gómez, el ingeniero sin título que sostenía «que era mejor saber que ser doctor» y quien mostró los efectos devastadores en el hombre del alcohol, los celos, la intolerancia política y religiosa, la locura, el trabajo en las minas o en las selvas. Asimismo, esa literatura antioqueña revela las vivencias del hombre enfrentado a medios naturales hostiles, lo que permite mostrar con detenimiento el drama humano vivido, el ímpetu necesario para domeñarlos o para sucumbir ante ellos, no sin antes poner de presente una visión particular del mundo. Esos escritores y su tradición fueron los que alimentaron el trabajo literario del escritor jericoano. En la literatura de unos y otro tampoco es extraña la urbe, llámese ciudad o pueblo, por el contrario, desde muy temprano estos son escenarios, reveladores de los conflictos entre los seres que los habitan, terminan siendo infiernos grandes, porque en su inmediata cotidianidad se observa el cruce de las más diversas pasiones que enajenan y desarraigan.

Las artes predisponen el espíritu

El joven Mejía pensaba que su vida debía orientarse hacia otros derroteros. Le urgía conocer, viajar, escribir, porque todo lo de ese entorno amado era ya conocido a pesar de que «cada alba traía cosas nuevas». Estaba consciente de que su destino era otro: nombrar realidades e indagar por «secretos que no conocíamos» (TEN, p. 46). Ante tal situación de encierro inevitable en medio de estas altas montañas, el joven creía que era imperativo salir. A esto se sumaba un problema de orden económico para la familia que contribuyó aún más a acelerar tal decisión. La quiebra económica del padre de Mejía Vallejo derivó en el desmembramiento de la familia y en la búsqueda de nuevas alternativas de vida en otros lugares. Mejía describe de manera casi poética este desmoronamiento:

El tiempo seguía rodando, pero rodaba ya sobre nosotros. Pasamos de la niñez a la vida. La herencia se iba desmembrando, y el hogar también. Alfonso, el mayor, abandonó sus atavíos campesinos, su pedazo de tierra, y salió en busca de nuevos horizontes. Él también llevaba la consigna de los caminos […] Se fue para lejos con mejores perspectivas. Y Carlos, el menor de los tres, se fue detrás. Yo ya me había ido a estudiar. Pero con la tierra quedó mi sombra. Ocurrió luego lo inevitable. El éxodo, la huida de la herencia. Otra se casó, que había nacido para el arrullo. ¿Por qué creceríamos? […] Nuestros caminos del monte se fueron cerrando. Las ramazones se entrelazaron vencidas por el olvido. (TEN, p. 47)

A los trece años, Mejía abandonó su pueblo por recomendación de sus padres y se instaló en Medellín, capital del departamento de Antioquia, para continuar sus estudios colegiales39. Allí se dedicó a estudiar con la ayuda económica de su tío político José Manuel Mora Vásquez40, porque el tiempo seguía su curso y nada podría detenerlo cuando el nuevo destino había echado a rodar y, como afirmaba a los veinte años, algo distinto «rodaba ya sobre nuestros espíritus. Pasamos de la niñez a la vida» (TEN, p. 47)41.

Continuó sus estudios secundarios hasta quinto año de bachillerato en la Universidad Bolivariana, colegio católico y privado42. El confesionalismo de dicha institución le hizo avivar el espíritu contestatario e iconoclasta. Con unos cuantos compañeros conformó una pequeña tertulia en la que discutían problemas relativos a su tiempo, sobre todo asuntos políticos en una época en que el bipartidismo entre liberales y conservadores había polarizado los ánimos. Con ellos decidió publicar un modesto periódico llamado El Tertuliano que no alcanzó a divulgarse, porque las directivas lo decomisaron y rompieron el día de su lanzamiento, no sin antes haber tenido que escuchar del rector Félix Henao Botero43 «un sermón sobre la necesidad de Cristo y de Bolívar al servicio de la patria y de Dios para formar técnicos y no matemáticos ni literatos viciosos y bohemios» (Escobar, 1997, p. 176). Abandonó sus estudios cuando estaba a punto de terminarlos, por eso cuando salió su primera novela, para minimizarla, un periodista conservador de la época lo llamó «muchacho fracasado en sus estudios» (E. T., 1945, p. 5). En el colegio como en la ciudad y allende había un ambiente moralista y cerrado del que poco se podía esperar, por eso afirma Mejía:

Yo era un disidente porque era de los pocos liberales que había allí; además era de izquierda y antifranquista. Estaba la Guerra civil española en su apogeo. Yo tenía un mapa en mi pupitre y un cura que nos daba una aburrida cátedra de religión se enojaba cuando yo colocaba o quitaba banderas rojas según como marchara la guerra. Dos sacerdotes profesores míos tenían a Cristo al lado de Hitler y de Mussolini […] Sufrimos en nuestra pequeña porción de sensibilidad lo que en gran escala, metafísica, genialmente, sufrió César Vallejo en París. (Escobar, 1997, pp. 174-175)

Aunque en el país gobernaban los liberales, en Medellín y casi toda Antioquia, se vivía bajo dominio conservador, y la Iglesia controlaba casi todo el aparato educativo en los pueblos y los mejores colegios y escuelas de Medellín. Pero Mejía tenía bien anclada la cuestión de la literatura y nadie se la iba a quitar, menos con sermones. Además, en los tiempos de ocio o en las mismas clases aprovechaba para dibujar y hacer caricaturas de los profesores —aptitud que desarrollaría después, en el Instituto de Bellas Artes de Medellín—, lo que le valió no pocas recriminaciones y castigos, para luego negarle la continuidad en la institución por su actitud inconforme y «díscola moralmente». A todo esto se agrega la necesidad de un trabajo para lograr la independencia que requería. Comenzó entonces su viaje de iniciación por la vida y la sobrevivencia en diferentes oficios que desempeñaba paralelos a sus estudios de arte. Ante tal mentalidad de la época, afirma Mejía,

Mi rebeldía se acrecentaba ante un medio tan fanático y conservador. Era una convicción personal contra el medio hostil [...] En Colegio nos tenían prohibida la lectura y había que pedirle autorización a monseñor Henao o a los vigilantes para prestar alguna obra; por ejemplo, no nos dejaban leer la Biblia, ni ningún diccionario y menos novelas. ¡Era el colmo! Nos tocaba vivir a la enemiga. Así fundamos un periódico muy malo donde escribí mis primeros poemas malos de amor y una crónica, con seudónimo, de una varada en Bolombolo (pp. 175, 176)44.

En el mismo momento en que Mejía dejó, por circunstancias ajenas, la casa paterna para comenzar a buscar en Medellín su propio camino mediante la acción y las palabras, Saint-Exupéry (1939) algo que bien podría ser apropiado por el joven Mejía:

Se es un hombre por una patria, un oficio, una civilización, una religión. Pero para apropiarse de tales seres, es indispensable fundarlos en sí mismo. Donde no existe el sentimiento de la patria, ningún lenguaje transportará esos seres. No se funda en sí el Ser si no está mediado por los actos. (pp. 230-231)45

En ese momento el joven Mejía solo deseaba una cosa: trasegar por el mundo, y así lo confiesa el protagonista de La tierra éramos nosotros: «siempre he soñado con viajar» (p. 153). Viajar es en él un acto mayor e impostergable: viajar para conocer otros modos de ser, otras culturas, otras maneras de pensar e imaginar el mundo, cosa que hará pocos años después. Aunque aún es el asombrado soñador —que nunca dejará de serlo—, todo lo motiva a la acción como veremos luego. Hay algo en su espíritu inconforme que, apenas franqueado los veinte años, intuye que lo llevará lejos, porque no podrá acomodarse jamás al statu quo del mundo que le tocó como cuna. Pero siempre, no importa donde vaya, el rincón de la patria chica es indestronable. Es su Ítaca, como también lo será el oficio de escritor, oficio exclusivo y excluyente. Esto dice Mejía en La tierra éramos nosotros:

Vine a la tierra para seguir cavilando. La naturaleza es el mejor libro para quien sabe leerlo. A su contacto me siento libre, sin ese aire de ciudad que asfixia. América necesita novelistas de su tierra y de sus hombres, y tal vez pueda ser uno de ellos […] Quiero estar en todas partes, ser todo, saberlo todo. ¡No seré nada! ¡Necesito despertar! ¡Necesito vivir! Conocer, viajar, sentir y más sentir. Quien no siente no vive. Aumentar los ímpetus rebeldes entre las montañas de mi tierra. Imaginar caminos a orillas de ríos tormentosos o apacibles. Contemplar junto a la ribera del océano y soñar con sirenas que en alguna isla habitan. Y en barco repasar todos los puertos […] Meter el alma por agujeros que lleven a lo desconocido; dormir en cavernas de esquimales y en rascacielos neoyorquinos […] Ejercitar todos los sentidos. Ser pirata de la vida, tahúr del amor, prestigitador de las emociones. Y pecar para sentir con honda embriaguez lo bello. Porque para contemplar la belleza y sentirla en toda su intensidad satánica y destructora, es necesario asomarse por la ventanilla del pecado. (p. 153)

Sorprende esta última frase en boca de un joven criado en el campo con limitados recursos bibliográficos, que está dispuesto a desafiar todo lo convencional y la moral enclaustrada del medio. Tal espíritu rebelde lo acerca a aquella idea de los poetas malditos franceses de finales del siglo XIX, vista desde una perspectiva moral y estética distinta a la moral y estética establecida: «¿Qué le importa la condena eterna a quien ha encontrado por un segundo lo infinito del goce?» (Baudelaire, 1948, p. 15)46. Esta idea del poeta francés será, a su manera, un baluarte en Mejía, siempre dispuesto a desafiar las morales convencionales, los ritualismos y forma fijas, por eso su amigo y aliado de siempre es el Diablo. Años antes de que Mejía ingresara al Instituto de Bellas Artes de Medellín en 194147, su sensibilidad por la pintura se había ido formando a la sombra de la espléndida y luminosa naturaleza del suroeste y, en particular, por admiración a su madre que plasmaba pictóricamente lo que contemplaba a su alrededor. Una de las cosas que mejor recordaba de su infancia era cuando ella salía al campo a pintar el paisaje. Ese acto, mediado por una mirada desprevenida y llena de asombro, era para él

Un milagro: descubrir cómo raptar las cosas de afuera y ponerlas en el lienzo. Eso me sacudió. Siempre que ella dibujaba yo me le arrimaba. Una tarde vi el paisaje que ella terminaba en la tapa de galletas inglesas: ahí sentí por primera vez la belleza. Sentí el mundo. Lo vi por primera vez. (Hoyos, 1975, p. 241)

A partir de ese momento, el dibujo y la escritura se convirtieron en una necesidad básica y una manera de proyectar la fuerza de las cosas. La madre sería siempre una presencia fundamental porque estuvo, desde la sombra, a su lado para impulsar todos sus proyectos, incluso para la publicación de su primera novela como se verá luego. Ella fue la interlocutora en la correspondencia del adolescente cuando Mejía se instaló en Medellín en casa de su tía Jesusita Vallejo48, mientras su familia permanecía en la hacienda Pipintá. El siguiente poema a su madre muestra la dimensión de ella y todo lo que significó para él; Mejía exalta esa imagen amada invocando la naturaleza, elemento esencial en la vida de madre e hijo. Así, después de cada estrofa en la que habla de la madre, casi siempre intercala otra sobre la naturaleza, en lo que esta tiene de esencial, extraordinaria y bella:

Sensación tardía

Recuerdo el asombro de sus ojos

marcados por la angustia de dos cejas en ala.

Recuerdo su silencio, su soledad, su llanto,

sus fluviales palabras.

(Aroma de eneldo y de romero,

espigas en los carrizales.

Voces de adiós en los caminos

efluvios de nube y tarde).

Desde el balcón bañaban sus ojos el paisaje

si me iba a buscar caminos por el bosque.

Y siempre que volvía, nacía en su sonrisa,

en su voz, en su entraña.

Jadeaba la infancia retozona

en mortiños y arrayanes.

(Pájaros azules en las rocas.

Cavernas de agua y espuma.

Río nocturno, cauce hondo,

y entre gajos la luna madura).

La recuerdo en las hojas de un libro

o bordando unas frutas de mantel familiar

que hacían grato el pan en el cedro y en el lino.

(Silbos nacidos en los juncos.

Alas perdidas en su vuelo.

Y un pedazo de crepúsculo, dejado

en las ramas de un ceibo).

Se dobló mi niñez en su mano amorosa,

mis veinte años nacieron desde un surco en su frente.

La veo cuando murió mi padre.

Voces sonámbulas. Galope de caballos.

Rezos gemidos en la sombra.

Una luna de sangre sobre el monte,

un retazo de cielo entre las hojas.

Después doblé caminos por el mundo.

Si volvía —hondos cansancios sin ecos—

ella abría los brazos para estrechar mi errancia.

Y viendo mi paso vagar aún sin camino

mirábamos abrirse la ventana.

(Pompas de lluvia en los charcos.

Viento de olvido en los helechos.

Niebla en los dedos y en el monte.

huella de los esteros).

Y hallaba, después de cada viaje,

más silentes sus manos, más surcado su rostro,

más blancas su voz y su cabeza,

más oscuros sus trajes y sus ojos.

Algo lloraba en derredor con viejo llanto.

Aroma de eneldos y altamisas.

Espigas en los carrizales.

Silencios de adiós en los caminos.

Efluvios de nube y tarde49.

En vacaciones, el encuentro entre su tía Jesusita Vallejo y su madre, que aprovechaban para pintar, alimentaba aún más en Mejía su deseo por el dibujo y la escultura. Ver a aquellas dos mujeres cercanas a su vida dedicadas a recrear el entorno natural en bellas acuarelas, fue para el joven Mejía «una revelación» (Escobar, 1997, p. 177). Jesusita, Débora Arango y otras mujeres fueron alumnas de Pedro Nel Gómez en el Instituto de Bellas Artes de Medellín y, en 1937, presentaron una exposición colectiva «que causó mucha sorpresa en Medellín […] constituyéndose, sin proponérselo, en la ‘vanguardia’ artística de entonces» (Londoño, 1995, p. 194). Se podría decir que ellas conformaron el primer grupo de mujeres artistas en el país, que de modo colectivo presentaron una propuesta propia sin depender del consenso masculino. Mejía admiró siempre la obra artística de su tía y de su madre, y en ocasiones fue el presentador de algunas de sus exposiciones50. En la Escuela de Bellas Artes, Mejía estudió escultura y dibujo durante dos años en compañía de Hernando Escobar51, José Horacio Betancur52, Ramón Vásquez53 y Francisco Madrid54. Aunque Mejía era bueno para el dibujo, pronto lo dejó por la literatura, pero nunca abandonó ese oficio. Sin embargo, descubrió que trabajar con materiales como la madera, el mármol, la piedra, le daba «la sensación de permanencia», de sentirse «como un pequeño creador que puede cambiar las cosas». Agrega:

Yo recalco en la importancia de las artes juveniles. En la escuela aprendía con facilidad lo que me enseñaban en dibujo [...] Ahora pinto [lo dice en 1980] y hago cerámica sin ningún problema, porque ya sé lo que hago: soy un literato de tiempo completo [...] Este ha sido un oficio que nunca he abandonado. Me gusta mucho. (Escobar, 1997, p. 178)

Este aprendizaje artístico fue importante para su trabajo literario, porque influyó en la construcción de sus personajes y en las exactas descripciones de ellos y de su entorno. En 1945, el crítico Eddy Torres55 fue el primero en resaltar la plasticidad de las imágenes de Mejía y la precisión en los detalles en la descripción del medio ambiente y de los personajes de La tierra éramos nosotros. Esta plasticidad se irá afinando en muchos cuentos y novelas56. Según Mejía, fue Torres «el primero que escribió sobre mi obra antes de ser publicada, porque estaba editando unas cosas en la editorial Bedout y pidió unas pruebas de mi novela y la leyó» (Escobar, 1997, p. 179; Torres, 1945, p. 5). Mientras asistía a las clases en Bellas Artes, Mejía trabajaba en el día y estudiaba idiomas por las noches, pero una idea comenzaba a obsesionarle, viajar a México siguiendo los pasos de su poeta preferido, Porfirio Barba Jacob, proyecto que postergó, porque un viaje repentino a la tierra de crianza lo incitó a escribir su primera novela. Desde antes de la publicación de La tierra éramos nosotros y después, la vida en Medellín transcurrió entre sus estudios, el trabajo y una vida cuasi bohemia. Empezó a frecuentar los cafés donde se reunían a diario los periodistas e intelectuales de la región, en una etapa que marcaría el rumbo definitivo de su labor productiva, porque de ahí saldrían hechos, personajes, lugares (bares, prostíbulos, rincones populares, etc.) y parte de las experiencias de la urbe que recrearía en las obras centradas en esa temática como en Al pie de la ciudad, Aire de tango, Las muertes ajenas y La sombra de tu paso.

En un medio pacato como el de Medellín, él y sus contertulios cotidianos eran y serían siempre bohemios, marginales y contestatarios, por el solo hecho de no someterse a las normas morales impuestas a las mayorías por una casta eclesial y dirigente conservadora. En ese despertar a la adultez, Mejía era, como el protagonista de La tierra éramos nosotros, un ser precoz «en un país de infinitas precariedades». Y en uno y otro se adivinaba el destino singular que les esperaba por la manera franca y con desparpajo de ver las cosas y los seres. Así describe el narrador al protagonista:

Tenía un aire de ganador a sabiendas de tan hondas limitaciones que nos impone la vida. Algo iluminado estaba cerca, al borde del estallido; un énfasis que solo la reflexión junto a la pasión mermaba su volumen. En ese entonces queríamos vivir, y vivir seguía siendo lo hechizado, el asombro del día ante la noche, de la noche ante la claridad del día, de la palabra decidora o el silencio cordial cuando la palabra sobra por interferente y limitada. Nos gustaban los días, las horas y los espacios en blanco bajo el cielo ocultador […] Las mujeres de trenza y las mujeres sin trenza, y las de sonrisa callada en el momento de la indecisión; nos gustaban las cosas humildes, el paisaje y los rincones para el vino […] Nos gustaban los compañeros de frase vecina, de apretón de manos sin temblor, cálida y abierta en su manera de cerrarse. Nos gustaba la mirada del niño y el hocico de los animales, el río y el árbol, la oscuridad, la poesía, los caminos. (Escobar, 1997, p. 64; Mejía V., 1985, p. 127)

La fuerza plástica en las descripciones en La tierra éramos nosotros, tal como lo percibió Eddy Torres, deriva de un joven curioso y observador atento que se ha nutrido y absorbido el paisaje, el clima, la atmósfera, el ambiente geográfico sorprendente del suroeste antioqueño, al igual que el alma de sus gentes, sus hábitos y tradiciones. Asimismo, hay en él un conocimiento del perfil, dimensión, matiz y color de las cosas aprendidas por el joven Mejía al lado de su madre Rosana y de Jesusita Vallejo, dibujantes, ceramistas, pintoras expertas, para quienes el mundo era un paisaje para recrear y representar. Este viejo oficio de darle movimiento y plasmar los diversos matices de la realidad y el espíritu que se esconden detrás de la materia viva, es decantado por Mejía gracias a sus estudios en Bellas Artes, previos al primer ejercicio serio con la literatura. En esa institución y en medio de artistas amigos y profesores, descubre que trabajar con materiales como el mármol, la piedra, la madera:

Da la sensación de permanencia. Uno se siente como un pequeño creador que puede cambiar las cosas. Los aztecas y los mayas decían que todas las cosas son creación de un artista superior al hombre, y cuando tomaban una piedra la modificaban, pero respetando la forma que ya tenía, porque era un atrevimiento reformar lo que ya había sido hecho por un artista. El primer contacto con el material artístico da una sensación muy rara. Uno hace una escultura y siente que está situado en el tiempo y en el espacio; en la pintura no lo sucede lo mismo […] Soy partidario de que todos los sentidos intervengan en la obra. Esa es la crítica que yo hago a los que escriben en el Taller literario, o a los escritores conocidos que me enseñan sus originales. Yo les digo que solo dos o tres sentidos intervienen en sus obras. Raras veces se siente la luz o el sonido, o un medio tono que es muy importante. Raras veces hay actos que son mecánicos pero importantes, por ejemplo, la manera como se fuma. Por ejemplo, cuando un tipo camina, yo puedo contar que el tipo salió de la cantina y llegó hasta la esquina sin necesidad de describir el camino, pero seguramente el tipo vio una tapita en el suelo y le dio una patada. Entonces describir esa patada a la tapa y el sonido que produce, son tan importantes como la llegada a la esquina. Lo significativo no es a dónde, sino el cómo se va. Yo me acostumbré a eso y le doy mucha importancia a los detalles aparentemente incompletos, de ahí que cuando pongo a hablar a un tipo y no lo acompaño con el ademán, con la forma como le sale el humo por la nariz, como se le mueve el bigote o los labios, o como mata el ojo o se soba la cabeza, siento que hago una cosa inconclusa, que no doy la imagen adecuada. (Escobar, 1997, pp. 178-180)

Coherente con este principio rector, no hay novela o relato en Mejía en los que no se ponga a funcionar en los personajes una enorme gestualidad, rasgos precisos y caracteres definidos. En cuanto al ambiente y escenificación, se observa el manejo del detalle en las descripciones y la creación de atmósferas acordes a las acciones de los personajes; además de precisión en los elementos geoespaciales. Así, en cada texto puede observarse una peculiar plasticidad que define y singulariza su estilo. De ahí la tendencia a llevar al cine algunas de sus obras ante tal fuerza visual, escenificada por un autor que, antes que escritor, ha sido un atento observador y un acucioso dibujante con alma de artista y un espíritu sensible al más leve movimiento de los seres y las cosas.

Tanto en La tierra éramos nosotros como en Al pie de la ciudad y los cuentos escritos entre 1946 y 1959 son, en este punto, parte de un largo aprendizaje en la reconstrucción de un escenario único, cerrado, mítico, plástico como es Tambo en El día señalado. La visión del medio natural en La tierra éramos es de tal plasticidad que pareciera la extensión de una composición pictórica, fotográfica o fílmica. Todo esto obedece a esa formación inicial aprendida de su madre y tía y ante todo de un paisaje espléndido que fue revelándole sus secretos, en tanto que él estuvo atento a apropiarse de esa sensibilidad a flor de piel. De ahí su convicción de que la enseñanza del dibujo debería ser obligatoria en las escuelas, porque aporta al individuo no solo otra dimensión, otra percepción de las cosas, sino porque actúa como un liberador de energía que exige concentración y hace olvidar el suceder exterior. También esa obligatoriedad debería extenderse a los escritores ya que el estudio del dibujo, según el mismo Mejía,

Da una ley de las proporciones; si yo sé dibujar o pintar bien una silla, sé describir también las proporciones de esa silla. Lessing dijo que la poesía es una pintura parlante, y la pintura es una poesía muda. De todos modos, se pueden ensayar muchas cosas: el ángulo desconocido de las cosas, a dónde tenemos que llevar la mirada para ver qué es lo que nos pasa. Es importante saber no solo de dónde venimos y para dónde vamos, sino también saber qué es lo que nos sacude y qué es lo que vale la pena querer u olvidar. (p. 241)

Para Mejía, el arte se encuentra por doquier, solo basta despertar el ánima de las cosas para que sea posible. Eso sí, para este fin, se necesita una sensibilidad y esta debe animarse, mientras más temprano posible, mejor. En Mejía, la habilidad para dibujar se convierte en algo esencial que ejercita en la recreación de mundos reales y fabulados como Tambo o Balandú, que le acompañan fielmente durante más de cincuenta años de escritura. Esa habilidad, dice: «me ha dado una cierta armonía, una cierta proporción de las cosas» (p. 179). La formación en la Escuela de Bellas Artes de Medellín era exigente y había que estar atento para captar del mundo exterior el ángulo de las cosas, la perspectiva, la luz y los detalles, así como la gestualidad auténtica de las personas, exigencias a las cuales Mejía fue fiel. El día señalado es uno de sus mejores testimonios de este aprendizaje, así lo confiesa: «entonces eso que fue naciendo de la observación y del estudio de las bellas artes, me fue educando la retina para la plasticidad de los personajes que yo les imprimo en mis obras» (p. 180)57.

Primera novela, primeros desafíos

La historia de La tierra éramos nosotros comenzó cuando la madre de Mejía encontró los manuscritos guardados en un escritorio y decidió consultarle a su cuñado José Manuel Mora Vásquez, que era un conocedor de asuntos literarios y había sido un miembro del grupo literario Los Panida. Los comentarios positivos de este motivaron a doña Rosana a invertir sus ahorros en la publicación, porque tenía gran confianza en la capacidad narrativa de su hijo, demostrada ya antes con el estilo de las cartas enviadas a su madre desde Medellín, y cuando había servido de mensajero amoroso entre campesinos, en sus tiempos de Jardín.