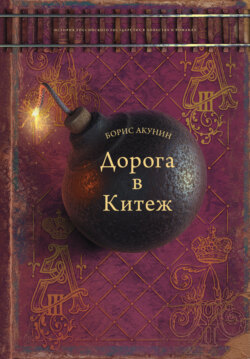

Читать книгу Дорога в Китеж - Борис Акунин - Страница 3

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Пролог

Per anus ad astra

Три мушкетера

ОглавлениеПора, однако, представить героев повествования по-настоящему. Каждый из них по-своему, а в общем и по-всякому, мог считаться человеком примечательным.

Самым старшим по возрасту, двадцатишестилетним, был Евгений Воронцов, он же Атос. Уникальная память не подвела всероссийского самодержца: великокняжеский адъютант принадлежал к скромному и небогатому ответвлению знаменитой российской фамилии. Хотя скромность и небогатство тут были, конечно, относительные, лишь по сравнению с дуайенами российской аристократии вроде елисаветинского канцлера Михаила Воронцова, александровского канцлера Александра Воронцова или нынешнего светлейшего князя Семена Михайловича Воронцова, кавказского наместника. Отец Евгения Николаевича был только сенатор и владел всего лишь тысячью душ.

По природной мягкости характера и возвышенности чувств Эжен не имел расположения к военной службе и поступил в юридический факультет. С успехом, в числе первых, окончил курс, но потрудиться на ниве правоведения молодому человеку не довелось. Тяжело захворал Воронцов-père, и предсмертным его желанием было упрочить положение единственного сына. Старый сенатор взялся за дело в соответствии с собственными представлениями о прочном положении. Евгений не имел сердца противиться последней воле умирающего.

Сначала больной думал определить сына адъютантом к могущественному родственнику, уже поминавшемуся кавказскому наместнику. На юге, среди высоких гор и стремительных «дел» можно было сделать такую же высокую и стремительную карьеру. Но старику не хотелось провести последние дни жизни в одиночестве. Сенатор выхлопотал у государя назначение, как тогда казалось, менее перспективное, но зато ближнее, не требовавшее отъезда – адъютантом к великому князю Константину. В виде исключения и особой монаршей милости кандидата права, титулярного советника Е. Воронцова перевели тем же чином в военно-морское ведомство, лейтенантом флота, и новоявленный сухопутный моряк с тоской облачился в темно-зеленый мундир с аксельбантами.

Однако оказалось, что служба при августейшем адмирале нисколько не тягостна и уж во всяком случае не скучна. Скоро Воронцов искренне привязался к своему молодому начальнику, ценя в нем живость ума, открытость всему новому, веру в человечество и демократизм. Последнее, пожалуй, даже было главным. Не будучи горделив или спесив, Евгений Николаевич обладал щекотливым чувством собственного достоинства. Когда лучшие выпускники университета по традиции поехали во дворец представляться государю, Воронцов сказался больным. Он опасался, что царь захочет сказать сенаторскому сыну какие-нибудь милостивые слова и, конечно же, по своему обыкновению обратится на «ты» – государь тыкал и престарелым сановникам. Константин же со всеми говорил по-европейски, на «вы», чем сразу и расположил к себе нового адъютанта.

Симпатия была взаимной. Честность, искренность и осязаемое благородство, сквозившее в каждом жесте и слове Воронцова, пришлись его высочеству по сердцу. Управляющий министерством прислушивался к суждениям и аттестациям скромного лейтенанта – и не имел случая о том пожалеть.

Разговор Евгения Николаевича был не особенно ярок, оригинальные мысли он высказывал редко, зато мнения графа всегда звучали основательно и с моральной точки зрения безукоризненно. Правильные черты лица Воронцова можно было бы назвать скучноватыми, если б не удивительная привлекательность взгляда. В нем чувствовалась готовность видеть во всяком человеке только хорошее. Когда же Евгений Николаевич убеждался, что имеет дело с дураком или мерзавцем, в серых глазах читалось не презрение, а горестное сожаление. Одним словом, Воронцов был настоящий аристократ, в первоначальном значении этого термина, когда-то означавшего лучшую породу. Граф знал про впечатление, которое производит на окружающих, считал это своим недостатком и потому старался держаться со всеми очень просто, но, как выразился однажды грубый Питовранов, осел ушей не спрячет, какую гриву ни отрасти. В другой раз Мишель сказал: «На тебя, Женька, смотреть крахмально. Высморкался бы ты когда-нибудь, что ли».

Дружба между этим потомком варяжских конунгов и поповичем Питоврановым, да и худородным Ворониным была менее странной, чем это выглядело со стороны. Они сошлись еще в университете. Освоившись на новой службе, Воронцов позвал приятелей в морской журнал, и те охотно согласились, каждый из своих видов.

Воронин – потому что очень скучал в юридическом департаменте министерства государственных имуществ. Виктор Аполлонович был наслышан от Эжена о достоинствах великого князя и прозорливо угадывал, что Константина Николаевича ждет великое будущее.

Очень скоро Вика стал в редакции незаменим. Статей он не писал и не редактировал, но навел такой порядок в делах, что они задвигались будто сами собой – а это признак наивысшего административного мастерства. Главный редактор «Морского вестника» Головнин (носивший прозвище «Старик» – ему было уже тридцать два) мог спокойно заниматься своей любимой этнографией, ни во что не вмешиваясь.

Водился у Воронина и другой талант, не менее ценный. Никто не умел так ловко, ясно и быстро писать служебные записки, доклады и сводки. Вскоре великий князь стал просить не своего секретаря, а Вику составлять самые важные документы. За дополнительную работу Воронин получал хорошую доплату к жалованью, что было для него совсем не лишнее – он любил и прифрантиться, и посибаритствовать. В мушкетерской троице Виктор Аполлонович, разумеется, состоял на линии Арамиса.

Он был «крапивного семени», казенный служитель бог знает в котором поколении. Первый сохранившийся в памяти потомства Воронин, именем Микишка, ярыжничал в приказе еще при Алексее Михайловиче Тишайшем. В дворянство выбился лишь Викин отец, досидевший в канцелярии до надлежащего чина. Семейство жило очень скромно, поскольку Воронин-отец крепостными не владел, за отсутствием университетского диплома выше надворного советника не поднялся, а мзды не брал, за что получил от коллег кличку Белая Ворона. Он говаривал сыну: «У чиновника честь в честности. Мы – кирпичики, из которых сложены стены государства».

Про честность юный Вика урок усвоил, но кирпичиком быть не желал. Иное дело – каменщиком, который возводит стену. А еще лучше – архитектором. Потому Виктор Аполлонович и не остался перекладывать бумажки в юридическом департаменте. Ему хотелось, когда начнется, оказаться среди архитекторов.

Третий приятель, Питовранов, он же Портос, имел совсем другие жизненные планы. Родом он был из Вологодской губернии, что иногда проскальзывало и в речи, особенно если Мишель желал подчеркнуть свою простонародность и провинциальность. Тогда он говорил не «еще», а «ишшо», не «обман», а «омман», не «бедный», а «бенный».

Фамилия Михаила Гавриловича недвусмысленно обнаруживала его родословие. «Питоврановыми» обычно нарекали семинаристов, отправляющихся на служение в какой-нибудь нищий приход, где попа, подобно пророку Илье, должны будут «питать враны», то есть кормить вороны. Такое место досталось и предкам Мишеля.

Детство он провел в глухом, медвежьем углу. Учился, что называется, на медяки, но жадно и вгрызчиво. Мечтал уехать в столицу, стать новым Ломоносовым, светочем отечественных наук. И действительно сдал в уезде экзамен за гимназический курс, приехал в университет, но, потрясенный кипучестью петербургской жизни, передумал тратить свой век на лабораторное сидение. Потому и перешел с естественного факультета на юридический, где изучают устройство не природы, а общества.

На казенную службу юноша поступать не собирался. Плебейское происхождение и отсутствие связей не сулили ему успехов на этом поприще. «Для карьеры помимо гибкого ума надобен гибкий хребет, а при моей комплекции сильно не согнешься, так зачем и пытаться?» – шутил Питовранов.

Первый год он жил уроками и скоро составил себе славу превосходного репетитора. Но это вологодец пока только присматривался к Петербургу. Ко второму году он уже знал, кем станет: журналистом. Вот ремесло, где не имеет значения родословная – одна только острота пера.

В России все читали беллетристику, при цензурных строгостях больше читать было нечего. Соответственно самыми важными журналистами считались литературные критики. Но Питовранов рассудил, что при такой конкуренции выбиться в Белинские будет трудновато, да и не любитель он был чувствительных историй о выдуманных людях. Хорошо писать можно только о том, что очень сильно любишь или очень сильно ненавидишь. Ненавидел студент то, что в России плебею все завидные дороги перекрыты – и вообще, что страна делит своих детей на плебеев и неплебеев, но статей на подобную тему никто бы не напечатал. А любил Михаил Гаврилович всякое ломоносовское – научные открытия, технические изобретения и прочие порождения острого ума. Об этом он и стал писать.

Тематика была свежая, для России новая, а главное совершенно безопасная. В редакциях питоврановские заметки об английских винтовых пароходах, американских железных мостах и французских паровых молотах брали нарасхват. Статьи были познавательны и остроумны – сочетание в этом сухом жанре редкое. От хороших гонораров Михаил Гаврилович растолстел и разрумянился, обзавелся разными приятными привычками, а университет бросил, потому что никакая юридическая служба не сулила таких доходов и такой привольной жизни. Это в Европе адвокат может стать богачом и знаменитостью, а в России адвокаты назывались противным словом «стряпчие» и ценились лишь по знанию кому из судейских сколько «дать».

В «Морской вестник», на зов бывшего однокашника, Питовранов согласился прийти, потому что ему лучше писалось не дома, в одиночестве, а на людях, в приятной компании, между болтовней и чаепитиями. Балагуря и закусывая, Мишель отлично успевал и сочинять собственные тексты, и редактировать чужие. Научно-техническая рубрика журнала считалась лучшей во всей России. Отечественные Кулибины, Ползуновы и Адамы Смиты слали туда сочинения и прожекты из самых отдаленных закоулков империи. Обыкновенно Питовранов заглядывал в писанину одним глазом и тут же швырял ее в корзинку, но иногда задерживался, начинал чмокать губами и ерошить лохмы – верный признак, что рукопись чем-то интересна.

* * *

Таковы были адмиралтейские «три мушкетера», столь же непохожие друга на друга характером и повадками, как герои романа господина Дюма, но точно так же отлично ладившие между собой. Им самим уподобление мушкетерам очень нравилось. Они с удовольствием игрались в Атоса, Портоса и Арамиса. Любое винное пойло именовали не иначе как «анжуйским» или «бургундским», рубли называли «пистолями», своего шефа «Анной Австрийской». Жандармы и агенты Третьего отделения, о которых все время помнил любой русский человек, у них именовались «гвардейцами кардинала».

Вот и сейчас, уже поднявшись идти на экстренную встречу клуба, Портос-Питовранов вдруг внимательно посмотрел на адъютанта и спросил:

– А что это у нас граф де ля Фер нынче минорный? Что случилось, Женька? Я твою физиономию читаю как открытую книгу. Ну-ка выкладывай.

– После расскажу, – уныло молвил Воронцов. – Право, пора идти.

Но остальные, встревоженные его кислой миной, потребовали объяснений.

Граф со вздохом достал из кармана серый самодельный конверт, вынул листок, покрытый корявыми письменами.

– Крестьянский сход пишет, из Приятного.

Так называлось поместье, доставшееся Эжену от покойного родителя. Вступив в права наследства, новый владелец известил своих крестьян, что намерен всем дать волю. Это произошло в прошлом месяце, и вот, стало быть, пришел ответ.

– Что пейзане, благодарят? Целуют ручку? – осведомился Мишель, но хитро прищурился. – Нет, тогда бы ты не куксился… А, знаю! Просят, чтобы ты им побольше землицы отрезал. Так?

– Слушайте сами…

Воронцов стал читать вслух:

«Батюшка молодой граф, твое сияние! Кажись, и тятеньке твоему, и деду, и прадеду служили мы верой и правдой. Нашим барам от нас никогда никакого невежества не бывало. И оброки платили, и барщину справляли и по дворовым надобам тож. Пошто ж ты, отец, ныне прогоняешь нас, будто нашкодившую собаку? Смилуйся, батюшко, не бросай сирот. Ежели ты это в рассуждении, что есть которые барский лес воруют и луга подкашивают, то мы их всем миром посечем, а прикажешь головой тебе выдадим. Не гневайся, твое сияние, пожалей хрестьянство, а уж мы станем за тебя Бога молить, в ножки повалимся. Не надобно нам никакой такой воли, не казни ты нас Христа ради…»

– И далее еще на двух страницах слезные моления, – убитым голосом произнес Евгений Николаевич, опуская письмо. – Управляющий доносит, в селе плач и вой. Ходоков собирают в Петербург, упрашивать меня, чтоб не давал им воли… Ничего не понимаю…

Питовранов зычно расхохотался, оскалив крепкие белые зубы.

– Напужались сивобородые! Не верят в барскую милость. Подвох чуют.

– Господи, какой подвох? Ведь у них только и разговоров, что о воле. А даешь им волю – шарахаются!

– Воля – тогда воля, когда ее сами берут. – Мишель еще досмеивался, но уже без веселья. – Порченый народишко. Это вы, помещики, его веками портили, в дугу сгибали. Вот и боятся разогнуться – как бы хуже не вышло. Эх, настоящие русские сохранились только у нас на Севере, где не было ни бар, ни крепостных. Да и мы, коли копнуть, чухна болотная.

– Освобождение должно прийти с самого верха, от царя, – серьезно сказал Воронин. – Как государственный акт. Тогда крестьяне отнесутся к великой милости не как к барской блажи, а с доверием и без страха. Я тебе говорил, что затея твоя глупая. Говорил иль нет?

– Говорил, говорил… – вздохнул Эжен. – А всё же, как хотите, но я не понимаю…

– Чего тут понимать! – закипятился Мишель. – Я тебе статью Гроссбауэра о психологии масс давал? Там убедительнейше разъяснено, что у забитого и бесправного класса страх перемен всегда сильнее стремления к лучшей жизни, потому что лучшей жизни эти люди никогда не видели. И ежели происходит пролетарский бунт, то не из намерения построить что-то новое, а лишь когда жизнь становится совсем невозможной.

Вика заспорил:

– Бунт происходит тогда и только тогда, когда ослабевают государственные институты! От твоих масс ни черта не зависит. «К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь». Если государство режет и стрижет слишком жестоко, стадо начинает мычать и бодаться.

– Это не стадо. Это люди. Такие же, как мы с тобой! У них душа, сердце, мечты, – укорил циника Воронцов.

– Нет, сладчайший Мармелад Повидлович, на сегодняшний день русский народ именно что стадо! И чтоб он перестал быть стадом, государству придется ого-го как потрудиться!

– Ха. Ха. Ха, – громко отчеканил Мишель. – Тысячу лет оно трудится, твое государство. Что-то не видно проку.

Диспут, впрочем, был всегдашний. Воронцов обычно скоро умолкал, потому что не блистал полемическими талантами и душевно страдал от резкости, без которой русских споров не бывает. Доругивались Воронин и Питовранов, вдвоем. Первый верил только в государство, второй – исключительно в народ, хоть и давал ему весьма нелестные аттестации. Иногда доходило до оскорблений, но дискутанты никогда друг на друга не обижались. Мучился от брани только чувствительный Эжен.