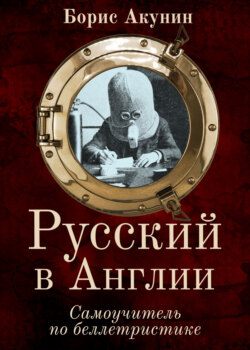

Читать книгу Русский в Англии: Самоучитель по беллетристике - Борис Акунин - Страница 4

Введение

Чему мы будем учиться

ОглавлениеВторой теоретический тезис «творческого письма» совершенно верен. Да, умение рассказывать необходимо. Есть самородки, обладающие этим даром с рождения. Но искусству наррации, как всякой технологии, можно научиться.

Я, например, совсем не самородок. В двадцать лет с небольшим мне впервые пришло в голову записать на бумаге одну из своих «внутренних историй» – очень уж она получилась причудливая.

К тому возрасту мне уже мало было воображать себя другим человеком. Однажды у меня на окне сидел, поглядывал круглым глазом ворон, что-то такое выстукивал в стекло своим впечатляющим клювом. Нормальный человек напугался бы, вспомнил Эдгара По или бодро запел бы «Ты добычи не дождешься». Я же стал воображать себя вороном, заглядывающим в однокомнатную квартиру, где обитает несуразное существо со странными ногами, уродливыми крыльями и вообще, то есть буквально без перьев.

Кнопка щелкнула, зажегся свет, закрутилось кино. Оно меня увлекло.

Кино было про столетнего мудрого ворона, живущего в коммунальной квартире со старой-престарой хозяйкой, которую он помнит еще гимназисткой. И вот она умирает, а на самом деле это убийство, и правду подозревает только ворон. Короче говоря, это был детектив, сыщиком в котором являлась птица. Мне показалось, что это повесть, которую можно записать и кому-то показать.

Но сюжет, даже интересный, это совсем еще не повесть, в чем я очень скоро убедился. Одно дело – картинки, возникающие в воображении. И совсем другое – текст введение на бумаге. Для него нужны слова. И не какие-то, а правильные. Потому что история, рассказанная неправильными словами, никогда не оживет. Она будет похожа на музей восковых фигур мадам Тюссо.

Я не понимал, какие это должны быть слова и как их составлять вместе, чтобы текст ожил. Но почувствовал, что у меня не получилось, и в следующий раз взялся за писательство, когда стал почти вдвое старше.

Всё это время, двадцать лет, я учился работать со словами – в самой лучшей школе: литературного перевода.

Плохих писателей по понятным причинам на другие языки обычно не переводят. Поэтому учителя у меня были отменные. Я смотрел и сравнивал, как они выстраивают фабулу, как при помощи всего лишь букв создают живых людей, как сталкивают их друг с другом и производят эмоциональную вибрацию, воспринимаемую читателем.

Не подумайте, что я специально стал литературным переводчиком, дабы со временем превратиться в прозаика. Вовсе нет. Мне просто доставляло удовольствие перебирать слова, пока не найдется самое точное. И нравилось на время превращаться не просто в другого человека, а в другого человека-писателя. Для того, чтобы перевод, скажем, Юкио Мисимы получился хорошим, нужно сначала ощутить себя Юкио Мисимой. (Поверьте, не самое приятное состояние – живот начинает просить харакири).

Этому мы, собственно, и поучимся – в смысле, не тому, как делать харакири, а тому, как перевоплотиться в другого писателя. В разных писателей. Не для того, чтобы им потом подражать, а для того, чтобы разобраться в их технике.