Читать книгу Там, где нас есть - Борис Мещеряков - Страница 33

На сайте Литреса книга снята с продажи.

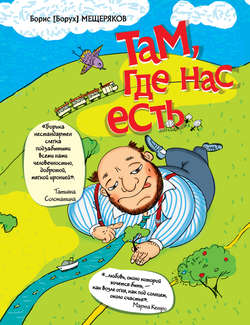

Там, где нас есть

Медные трубы

ОглавлениеЯ был музыкальным ребенком.

В этом ничего нет особенного, почти все дети в той или иной степени обладают какими-то музыкальными способностями, но не все так за это страдают. Так что начальная фраза призвана выразить много всякого.

В частности, и такое: мне не повезло, я оказался музыкальным ребенком. По прошествии времени я понимаю, я был обречен заняться чем-нибудь музыкальным, но все-таки десять первых лет моей жизни я всласть валял дурака.

На одиннадцатом году жизни я, вздохнув обреченно, пошел записываться в духовой оркестр районного Дома пионеров. Руководил им тогда Алексей Емельяныч Баранов, ныне давно уже покойный, да будет ему земля пухом.

Это был человек непьющий, влюбленный в духовую музыку, глубоко презиравший всю остальную, и характер он имел скверный. Орал он на нас на всех без исключения репетициях с поистине комсомольским энтузиазмом, ругался как сапожник и мог даже отвесить крепкую затрещину, не разбирая пола и возраста. По идее, таким гадским отношением он должен был нанести нам кучу психологических травм, породить массу комплексов и разочаровать в себе до конца жизни. Убереглись мы тем, что просто не знали в те малопросвещенные времена о таких ужасах. А может, просто здоровые и толстокожие мы были дети, не те, о которых изводятся детские психологи. Да надо сказать, и его работенка не была легкой. Поскольку руководил он отнюдь не группой ботаников тщедушного сложения и в очках, а табуном наглых и цепких к жизни разновозрастных отпрысков рабочих семей, в основном с Монастырки и Двадцатки. Если кто из Воронежа и мой ровесник, он может легко представить, что имеется в виду. Прочим поясняю дополнительно, что условно осужденные пионеры не были у нас в оркестре экзотическим фруктами, а приводы по тем или иным поводом имели практически все. На попечении Емельяныча, так мы его называли меж собой, находился еще и оркестр четвертого интерната, коего контингента даже мы опасались, красномордые монастырские.

Короче, то еще занятие Емельяныч выбрал себе для прокорма.

Мы его любили, семь-восемь, а то и девять репетиций в неделю, в моей школе и Доме пионеров, посещали весьма исправно, Емельяныч мог непосещающих выгнать «под жопу коленом», как он сам выражался, без возврата, а терять такую компанию было жаль. Мы любили его нежно и беспощадно, таскали за ним портфель с нотами, оставались вечерами ремонтировать инструменты и перетягивать барабаны. Он оставлял не всех, и это было честью и признанием заслуг.

Как я говорил, Емельяныч был влюблен в духовую музыку, такое же отношение он прививал и нам, и мы с легким, но нескрываемым презрением относились к домпионеровским же народникам, балалаечникам и баянистам и с демонстративным равнодушием к волосатикам из домпионеровского же ВИА.

Мы были «духачи», элита и отборные части, нами начинались и завершались районные смотры самодеятельности, мы составляли предмет гордости домпионеровского начальства и служили ценной расчетной валютой в хитрых операциях того начальства, поддерживающего на плаву вечно тонущий корабль детской кружковой работы в районе.

Это незнакомые с предметом полагают, что в те густобровые времена все было на халяву, и текла она полноводной рекой, заполняя даже самые хитрые уголки, вроде кружков юных изготовителей кукол или детской студии художественной декламации. Этих, кстати, мы вообще за людей не считали и на робкие приветствия не отвечали даже кивками.

Я уж не говорю, что мы неизменно побеждали во всяких конкурсах строя и песни. Гонял нас Емельяныч по школьному и домпионерскому плацам нещадно, ругая на чем свет стоит и со всей серьезностью. Я только в армии понял, насколько нещадно, там строевые занятия были для меня курортом и расслабухой. А уж таких замысловатых именований служивых я ни от одного старшины не слыхал.

Большой честью считалось иметь право таскать свой инструмент домой, не оставляя его в инструменталке, иметь возможность заниматься еще и дома. Испортившие инструмент из привилегированной касты изгонялись моментально и навсегда, это было страшным позором. Борух (так меня прозвали позднее), надо сказать, все время, что занимался, таскал свою дудку, а потом корнет за собой, последующий финт с уходом меня был для Емельяныча ударом, от которого он так и не оправился, при встречах в школе он делал вид, что меня не замечает, и фыркал с презрением в сторону.

Да. Примерно в тринадцать лет я решил расширить свое музыкальное образование и двинул в музыкальную школу, сам, добровольно. Успешно сдал экзамены и попал под опеку Владимира Михалыча Кораблева, большого и по теперешнему моему разумению музыканта, тихого выпивохи с более широкими, чем у Емельяныча, взглядами на «настоящую музыку» и без пристрастия к строевым занятиям. Он интересовался по-настоящему только тремя вещами: музыкой, рыбалкой и выпивкой.

Оркестровая наша подготовка не была связана с оркестром самой музыкальной школы, а происходила в рамках духового оркестра ДК им. Кирова, руководимого отцом моего учителя по специальности, Михаилом Иванычем Кораблевым. Конечно, это был другой уровень занятий и другой уровень постижения. В оркестре ДК Кирова играли взрослые дядьки, рабочие и инженеры, ничуть не интеллигенты, любители выпить и срубить копеечку на свадьбе или жмуре, но играть они таки умели. Этому надо было соответствовать, тогда ты был принятый и ты был равный. Я был принят, и я был равен. Для справки: курить я начал, занимаясь в том оркестре, и первый свой стакан портвейна я тоже засадил там, в кругу моих старших товарищей.

Кораблевы были музыкантская семья, в полном составе. Михал Иваныч был руководителем кировского оркестра, Владимир Михалыч—учителем музыки и дирижером того ж оркестра, его жена, не помню ее имени-отчества, была пианисткой, дочь Владимира Михалыча, Ирина, соответственно, Владимировна была у меня преподавательницей музлитературы, ее стараниями меня не поперли оттуда за пренебрежение общемузыкальными дисциплинами. К примеру, на фортепиано я способен сыграть только элементарное переложение «Увеселителя», регтайм Скотта Джоплина и то с многочисленными огрехами и не более того, а младший сын Кораблева Игорь был тогда студентом музучилища, кларнетистом, играл в оркестре вместе с нами, кличку имел Купрум, за темно-рыжие волосы. Владимир Михалыч был сильным аранжировщиком, я б даже сказал сильнейшим из мне известных. К примеру, лучшей аранжировки песни «День Победы» я нигде и никогда больше не слышал. Там звучало все, от «Прощания славянки» до «Триумфа победителей». Клянусь, это было лучшее исполнение этой песни. И уж точно куда лучше, чем мы до сих пор слышим по радио к 9 Мая.

Компания была в оркестре та еще. Про курение и портвейн я уже поминал, про халтуры еще нет, но они были и еще как. Борух таким образом довольно рано начал ковать свою рабочую копеечку, и мужики меня с гонорарами за жмура или свадьбу не обижали, как я сейчас понимаю, хотя вполне могли, чего я там понимал в тех расчетах, сопливый был же.

Ребята, я вам скажу: там была-таки музыка, в той прокуренной оркестровке или на пыльной сцене Дворца Кирова. Там были-таки музыканты, и они таки играли.

Владимир Михалыч дилетантов не терпел, в оркестре они не держались, и к нам, пацанам из музыкалки, допущенным в оркестр, требований никто не снижал. И если уж Боруха посадили за третий пульт, между Брысей и Колесом, то он таки играл на свое такое место. Между прочим, в том же оркестре на тромбоне играл ныне всемирно известный Дукалис из «Ментов», Серега Селин, добродушный и тогда уже здоровенный, с поставленным голосом и мне чрезвычайно симпатичный.

Кстати, Борухом меня начали звать именно там. Собственно, Борухов нас было двое в коллективе, я и Саша Борушко. Вместе нас звали Борухи, а по отдельности—меня Борух, а его Борушок, за субтильное сложение и еще более моих молодые годы.

Ближе к окончанию школы я несколько утратил интерес к духовой музыке как таковой, начал поигрывать в джазе под руководством Пасынкова, музыкантища мощи мной тогда еще не виданной, полиинструменталиста очень хорошего уровня, и бренчал я на гитаре в школьной команде, которая, правда, после школы и сдохла по многим причинам, теперь уже и не важным. Да не было там Музыки, она и сдохла, чего греха таить.

Вот прочитал написанное—и выходит, что не так уж мне не повезло, наоборот, все было интересно и чудесно. Это потому, что я не упоминаю, с каким скрипом шло мое в музыкальной школе учение по всем остальным предметам, кроме специальности, в какой разрез с моим просыпающимся интересом к девушкам и занятиям тогда туризмом все это шло. Как уже рассказывал, не бросал я школу исключительно из упрямства и в память деда, который упрямство это втихую поощрял, понимая, что, выйдет из меня чего в музыке или нет, завсегда человеку полезно умение тащить на себе добровольно взваленное и не стонать.

Ну, во всяком случае, в этом я получил хорошую подготовку, поскольку за трубу по окончании школы я держался, может быть, еще год, не более. Времена пришли иные, иные заморочки, иная компания. Да и мои обязательства, как я считал, выполнены, и дальше я могу быть свободным.

Рассказав об этом, я освобождаю себя от них навсегда. От своих медных труб.

Таков печальный итог.

П. С.

Ах да! Забыл же мораль. Ребята, если случилась возможность, без слуха там уродились или еще какая радость, например прием закончился и вы опоздали, не лезьте на эти галеры и детям отсоветуйте. Если они из музыкалки не вылезают, не радуйтесь, а если не хотят туда ходить, не расстраивайтесь. Это действительно нелегкая жизнь только в одной плоскости, это действительно специальный вид повернутости на башку, и это в самом деле много трудной работы. Музыканты, как и все, могут быть большими засранцами, но, если они делают музыку, им можно многое простить.

Дайте музыкантам играть, ведь жизнь коротка, а музыка прекрасна.