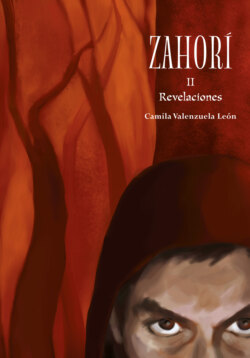

Читать книгу Zahorí II. Revelaciones - Camila Valenzuela - Страница 5

Duelo

ОглавлениеEl sol aún no salía, pero un leve tono azulado le indicaba a Marina que no faltaba mucho para el amanecer. La mañana estaba más tranquila que de costumbre y las ramas del sauce se agitaban de una forma tan suave y armónica, que parecían tocar violín. Llevaba alrededor de cuarenta minutos ahí, clavada en el mismo lugar, como si quieta pudiera descifrar el significado de sus sueños. Cinco meses habían pasado desde que conocieran la verdadera identidad de Matilde. Cinco meses desde que tenía conciencia de que una de sus hermanas solo había sido un invento macabro. Cinco meses intentando olvidar los recuerdos de toda una vida. Cinco meses desde la partida de Pedro. Cinco meses desde la última vez que Damián estuvo frente a ella. Cinco meses que parecían siglos.

No sabía nada de él desde la muerte de Pedro y Matilde, incluso a pesar de haber pasado el verano buscándolo. Había probado todo, aunque ningún intento le dio resultados positivos. Magdalena, que pasó el verano dedicada a su nuevo herbario, elaboró pociones que, supuestamente, le rebelarían a Marina el paradero de Damián a través de sus sueños; Manuela había hechizado un cuarzo para usarlo como péndulo sobre un mapa; Mercedes le ayudó a manejar su viaje astral para que pudiera abarcar distancias más amplias; Gabriel probó sentir la energía de Damián porque enviados y oscuros funcionaban como polos opuestos de un imán. Pero nada funcionó. Desapareció sin dejar huellas. Por lo menos, pensaba Marina, no existía ninguna opción de que estuviera muerto: era poderoso y una pieza fundamental en el plan del Maldito. En esa lógica se encontraba la tranquilidad y temor de su familia.

Estaba segura de que, en algún lugar de ese cuerpo poseído, una parte de él continuaba ahí, pero en todo caso, ¿qué significaba que Damián siguiera vivo? Si lograba salvarlo de la maldición que llevaba a cuestas, ¿qué clase de vida tendría luego de haber asesinado a su propio padre? Vivo o muerto, ella lo había condenado.

Ningún sonido se escuchaba a su alrededor. Era extraño, pero después de la muerte de Matilde, todo había sido silencio. Ningún ataque, ningún rastro de la elegida de fuego, a quien Manuela buscaba con la misma desesperación que ella a Damián. Si Matilde no hubiera sido la mujer que realmente era –la hija de Ciara, la traidora, la siniestra–, Marina habría creído que la naturaleza guardaba luto por ella. El silencio del mundo elemental le hizo pensar, ridículamente, que su raza velaba la muerte de su hermana. Se rio de sí misma al pensar tamaña tontera.

Era absurdo, además, que cada vez que la recordara, Matilde fuera la que viniera a su mente y no Cayla, pero no podía evitarlo: los recuerdos seguían ahí. Matilde acostada a su lado, encima de la cama de sus papás mientras veían una película. Matilde contándole alguna anécdota de su última aventura. Matilde dando consejos de amor, actuando como experta. Matilde defendiéndola de Manuela, prestándole su ropa, mostrándole música. Sabía que esos supuestos recuerdos eran ilusiones, imágenes que Cayla puso a la fuerza en su cabeza para infiltrarse en su familia, sin embargo, los sentía como reales. Mercedes les insistía que no se culparan, que no tenían cómo haber previsto una situación así. “Nosotros no conocimos a Cayla, la hija de la primera traidora de fuego, sino el amor y libertad de Matilde”, les repetía hasta el cansancio. Marina solo sentía oleadas de rabia llegar hasta ella cuando su abuela decía ese tipo de frases. Le recordaba que esa era la forma de operar de Mercedes Plass: no culparse por sus errores, no decir, no enfrentarse a la realidad. Recordar lo bueno de su estirpe, olvidar lo malo. Pero ella no podía dejar la memoria a un lado. Ella no podía endiosar un linaje maldito. ¿Cómo podía hacerlo después de pasar meses acompañada solo por el peso de la tradición, el luto y el dolor?

Hoy, sin embargo, sentía el ambiente distinto. El sol ya salía cuando comenzó a sentir el cansancio acumulado. Llevaba meses sin poder dormir y si, por alguna infusión milagrosa de Magdalena, lograba conciliar el sueño, se despertaba en la madrugada bañada en sudor. Prefería estar despierta y agotada, que ver morir a sus seres queridos, una y otra vez, en pesadillas horribles y eternas. Su padre, su madre. Pedro, Clara. Salvador, su abuelo. Muriel, su tía abuela. Matilde. Damián.

Como le era imposible volver a dormir, se daba una ducha con agua tibia y luego, silenciosa para no molestar a sus hermanas que todavía dormían en las piezas vecinas, iba directo hacia el sauce donde antes acostumbraba reunirse con Damián. El intento por sentarse en el banco que él había construido meses atrás fue en vano: el musgo lo cubría casi por completo y si se quedaba ahí, terminaría por ensuciar el uniforme del colegio. Recordaba con nitidez su primer día de clases en la Escuela Elemental de Puerto Frío, cuando llegó atrasada y con la falda teñida de paltas y tomates reventados.

Una vibración proveniente del interior de la chaqueta azul marino interrumpió sus pensamientos: el celular saltaba en su bolsillo. Lo sacó para detener la alarma que había configurado antes de salir; tenía la certeza de que, de no haberlo hecho, se habría quedado toda la mañana en el recuerdo de sus errores fatales y en la búsqueda de posibles soluciones. Las 07:00 le indicaban que ya era hora de volver a la casona para que Magdalena la llevara al colegio. El pecho se le apretó al comprender que tendría que subir a la camioneta de Pedro. Desde el cierre del año escolar, no había vuelto a entrar en ella. No sabía si podría lidiar con el olor de Pedro mezclado al de Damián. No sabía si podría resistir mirar hacia el asiento contiguo y no ver a Pedro frente al manubrio. Con un suspiro entrecortado apagó la alarma y volvió a dejar su celular dentro del bolsillo de la chaqueta, dio la vuelta y emprendió camino a la casona. Todavía se podía escuchar el canto de los pájaros y sentir el olor a pasto fresco que dejan los últimos días de verano. La vieja casa familiar se veía igual que siempre: oculta y a la vez imponente entre alerces y robles; era una más dentro del paisaje. Pese a ello, le parecía tan distinta a su primer encuentro con ella. Había pasado de recordarle a sus padres, a ser la evocación más tangible de Pedro. A la ausencia de Damián. Al engaño de Matilde. Recordó la primera vez que entró en ella: las ansias que tenía de mirar a través de los parteluces del vestíbulo, la incertidumbre de no saber qué le esperaba, la necesidad de encontrar respuestas. Jamás habría imaginado que se sentiría tan lejana a la niña que una vez fue. Era una pena, pero el paisaje que antes había simbolizado su hogar, ahora no era más que un augurio gélido e inhóspito.

El repicar del hacha que cada mañana escuchaba afuera de su pieza había sido reemplazado por el goteo de las primeras lluvias otoñales. Pronto habría que cortar más leña y Marina agradeció que Pedro le hubiese enseñado a hacerlo. “Es más técnica y menos fuerza, pues, sita Marinita”, le repetía mientras volvía a hacer una demostración. Una ráfaga de viento helado le golpeó la espalda, revolviendo su pelo. Caminó hasta una de las puertas traseras de la casona, aquella que daba justo a la cocina, pero por más que empujó y tiró, la humedad absorbida por la madera le hizo imposible abrirla, así que decidió dar la vuelta hasta la entrada principal. Subió los dos escalones del pórtico de entrada y observó la galería. La tristeza se sentía incluso antes de entrar a la casona. Los muebles de mimbre eran cruzados por telarañas pequeñas y grises, y las plantas conservaban el polvo de meses sobre sus hojas. Sabía que ni ella ni sus hermanas ni mucho menos su abuela habían limpiado el pórtico durante el último tiempo. Ni siquiera lo habían usado en las tardes de verano para tomar mate, leer o jugar cartas. ¿Qué habían hecho en el verano, en realidad? Sentía como si un vacío se hubiera apoderado de su familia el último tiempo. Escasas conversaciones, escasos paseos por el bosque, escasas idas al pueblo. Mucha lectura de los Anales, mucha práctica de los poderes elementales. Mucha, mucha pena. La inexistencia de Matilde, la muerte de Pedro y la posesión de Damián habían transformado las dinámicas familiares. Ahora, ella y Manuela no se llevaban tan mal: el miedo y la necesidad de unir sus capacidades las había acercado. Ahora, Magdalena y Gabriel eran verdaderos compañeros. Ahora, su abuela era un sujeto fantasmal que vagaba por los pasillos de la casona.

El sonido de una de las puertas dobles al abrirse la sacó de sus pensamientos. Magdalena la miraba con los ojos aún hinchados por el sueño y el brazo extendido, que le ofrecía una tostada con palta. Todavía tenía el pijama puesto y sobre él llevaba un chaleco de color amarillo que ella misma había tejido. Ese color hacía que el talismán de turmalina verde resaltara más de lo habitual.

—No puedes ir al colegio con la guata vacía.

—Ya tomé desayuno.

—Eso no es cierto. Toma.

Marina lo aceptó de mala gana y tragó tan rápido que casi no sintió el sabor del pan. Su estómago no tardó en revolverse.

—Listo, Maida –le dijo dando el último mordisco–. ¿Puedo entrar ahora?

Magdalena se hizo a un lado y Marina caminó en dirección a la cocina. Podía sentir los pasos de su hermana detrás suyo.

—¿Por qué me sigues?

—Porque estoy preocupada.

—Despreocúpate, entonces.

—Marina –siguió caminando–. Marina, mírame.

Ella suspiró antes de voltearse, aunque no sabía si por el cansancio acumulado debido a las noches sin poder dormir, al hastío por la constante preocupación de Magdalena o a la pena por la frustración de su hermana que, sabía, esta vez no podría entenderla. Nadie podía hacerlo realmente.

—¿Dónde estabas?

—En el bosque.

El sauce era lo único que le quedaba de Damián. No lo compartiría con nadie.

—¿Haciendo qué? Habla conmigo. Por favor.

—Ay, son las siete de la mañana. ¿Podemos hacer esto otro día?

—¿Cuándo? Me has dicho lo mismo durante todo el verano.

—No sé, después. Oye, hay que arreglar la puerta de la cocina.

—Pero si arreglé la manilla hace un par de días no más.

Era bueno cuando Magdalena le seguía la corriente. Al comienzo del verano le había dicho que no podría llevar esa pena sola, que se abriera con ella o, si no, dejara entrar a alguien más. Pero eso no pasaría. No quería hablar del tema. Le bastaba con sus propios pensamientos.

—Es que el problema no es la manilla, es la puerta. La madera está muy vieja y ha absorbido tanta humedad, que por eso se tranca.

—¿Y desde cuándo eres experta en construcción?

—Pedro siempre se quejaba de eso el año pasado. Decía que en el verano la arreglaría porque no valía la pena hacerlo en invierno.

El silencio se apoderó del ambiente y rápidamente Marina volvió a intervenir.

—¿Tú me vas a llevar al colegio?

—Sí, te dejo a ti y a Gabriel ahí. Apenas él salga de la ducha, me meto yo y después nos vamos.

No era envidia, pero a veces, solo a veces, le daban ganas de estar en el pellejo de su hermana. Ser adulto, no tener que ir al colegio y vivir con la persona que quieres bajo el mismo techo.

—La Meche y la Manu van a entrevistar a algunas personas para ver si nos pueden ayudar con la casa.

Cierto, necesitan a un reemplazante. Todavía le resultaba difícil asumir que Pedro no volvería, pero ahora que comenzaba el año escolar y aumentaría la carga de trabajo, necesitaban ayuda adicional.

—Dale, los espero. Apúrense porque estamos justos con el tiempo.

Magdalena le dio un beso en la mejilla y se perdió por el pasillo. Marina siguió su camino hacia la cocina. Puso el agua a hervir para tomar un té y, mientras, lavó el plato que le había pasado su hermana. Luego, tomó la bolsita, la metió en el tazón y dejó que el agua se tiñera de un tono rojizo. El vapor transportó su olor hasta ella y la llevó a otro tiempo, uno cuando su padre le preparaba limonadas y té cada vez que se resfriaba. Antes de poder probarlo, entró Manuela a la cocina, se acercó a ella, le quitó el tazón de las manos y bebió de él. El pelo negro caía lacio y mojado a lo largo de su espalda haciendo contraste con sus ojos verdes.

—Le falta azúcar.

—Sí, porque lo había hecho para mí.

Manuela fue hasta el mueble donde guardaban los aliños y vertió dos cucharaditas de azúcar dentro del tazón. Antes le habría dicho que era una falta de respeto lo que acababa de hacer y Manuela le hubiera respondido que no fuera exagerada, que se hiciera otro. A partir de ahí, habría surgido una discusión que terminaría con las dos peleadas y un té recién hecho sobre el mesón de la cocina. Hoy, ese tipo de situaciones ya no le importaban. Había aprendido a lidiar con Manuela.

—Siento que algo va a pasar hoy. O ya pasó. No sé, me siento rara.

—Bueno, el verano estuvo tan tranquilo, que de seguro lo vamos a saber pronto. No nos queda otra que esperar.

—Quizás los oscuros están de luto, después de todo, se les murió el último rastro de Ciara.

—Sí, claro, también le prendieron velas y le hicieron un funeral a Cayla. No seas pava, lo más probable es que estén planeando un ataque, así que ten cuidado hoy. Hace tiempo que no bajas al pueblo y...

—Y no es tan seguro como la casona, si sé. Estás hablando como la Maida.

Manuela dio un trago largo, apretó los párpados y llevó una mano a su pecho como si eso le aliviara el ardor. Marina sonrió.

—Me deberías dar las gracias.

Piel roja, ojos llorosos.

—¿Ah, sí? ¿Por qué?

—Si no me hubiera quedado con el té, tu lengua se habría quemado, no la mía.

—Siempre tan considerada, Manu.

Dejó el tazón sobre el mesón y apoyó una mano mientras, con la otra, revolvía el té.

—Yo también me siento distinta. Hace una semana, más o menos, que algo cambió.

—Sí, pero, ¿qué?

—Hay más elementales en Puerto Frío.

—¿Cómo puedes estar tan segura de que son elementales y no oscuros o traidores de fuego?

—No dije que estuviera segura.

—Es por tu tono...

—Estoy casi segura. Las puedo sentir, pero no como tú que lo sientes acá –puso una mano en el corazón–. Yo lo siento aquí –su mano se fue a la cabeza.

—Eso es pensar, no sentir. Uno no siente con la cabeza.

—Yo no me equivoco, mucho menos en el uso de un verbo. Ya vas a ver que sí se puede sentir con la cabeza.

—Bueno, da lo mismo, si esto fuera un tema de verbos hablaría con mi profe de Lenguaje, no contigo. Quiero saber qué piensas sobre esta sensación que tenemos. Por qué estás casi segura de que son elementales, así, en general.

—Porque las escucho.

Marina cruzó la cocina y se acercó a Manuela. No tuvo necesidad de preguntarle nada.

—Empezó hace una semana. No les había dicho porque todavía no sé bien qué significa y no quería agregar otra preocupación. Creo que soy telépata.

Manuela dejó el tazón vacío dentro del lavaplatos.

—Lávalo –dijo Magdalena, que justo entró a la cocina. Señaló con su índice la loza sucia–. Ahora sí que tienes que ponerte las pilas con lo que ensucias porque la Marina entra al colegio y no va a tener tiempo para recoger los vasos que dejas tirados por toda la casa.

—Chuta, parece que alguien se despertó con el pie izquierdo.

—No, Manu, te lo digo en buena onda.

—Yo también te digo en buena onda que, si no me dedico a lavar platos, es porque he estado devanándome los sesos para encontrar a la elegida de fuego.

—Y está claro que no quiere que la encontremos, al menos no todavía. Así que, mientras, lava tus platos –puso la esponja en su mano y luego se dirigió a Marina–. ¿Nos vamos? Gabriel ya está afuera.

—Espérate, la Manuela tiene algo que decirnos.

Magdalena miró a su hermana mientras se hacía un moño; tenía el pelo ordenado, así que solo lo hacía para mantener las manos ocupadas en algo.

—Sí. Hay una posibilidad de que sea telépata, pero no estoy segura. Ustedes, mejor que yo, saben que nuestros poderes dependen de nuestras emociones; como no hemos tenido ataques de los oscuros, no he estado bajo presión como para manifestarlo.

—Entonces, ¿cómo sabes que es tu poder y no cansancio? –preguntó Magdalena, que dejó su bolso sobre el mesón de la cocina–. Te quedas toda la noche leyendo, apenas duermes... quizás dormitas y, en ese intertanto, sueñas que escuchas voces.

—No, Maida, no es un sueño y no escucho voces como esquizofrénica. Hace una semana atrás, cuando estaba leyendo los Anales y pensaba en la elegida de fuego, escuché una voz dentro de mi cabeza, pero la voz no era mía. No era tuya, ni de la Marina, ni de nadie conocido.

—¿Y qué escuchaste?

—“De vuelta a Puerto Frío”.

—¿Eso no más?

—Sí, eso no más.

—Ya... –dijo Magdalena y volvió a tomar su bolso.

—No es solo lo que dijo...

—¿Solo?

—... sino cómo lo dijo. Eso le explicaba a la Marina recién: las siento dentro de mi cabeza. Escucho sus pensamientos y, al mismo tiempo, soy capaz de percibir sus sensaciones.

—Yo le creo. Es la elegida de aire y elemental de agua: pensamiento y sentimiento juntos.

—No he dicho que no le crea, pero pienso que es muy pronto para asegurarlo. Por eso, por favor, ándate con calma, Manu. Eres experta para obsesionarte con un tema y dejar todo lo demás atrás y, en estos momentos, te necesitamos acá con nosotras, no en tus libros.

—Tranquila. Si sé que mis poderes van a llegar cuando de verdad sea el momento, así que no estoy urgida en encontrarlos.

Ninguna de las dos le creyó.

“¿Vamos?”, le preguntó Magdalena al ver que el tema de Manuela ya quedaba relativamente resuelto. Ella asintió y luego preguntó por Mercedes. Era extraño que su abuela todavía no hubiera aparecido por ahí. Incluso después de la muerte de Pedro y la desaparición de Damián, había mantenido sus hábitos y seguía siendo la primera en despertar. “No se ha levantado. Hoy es ese día”, le contestó Magdalena. “El día que Pedro debe ser reemplazado”, pensó Marina. Mercedes había logrado convencerlas de ahorrar ese dinero y esperar hasta que llegara marzo. Les dijo que necesitaba tranquilidad para llevar el luto y que, en términos prácticos, en el verano tendrían más tiempo para hacerse cargo de la casa. Como ninguna tenía cabeza para pensar en el aseo de la casona, accedieron. Las consultas en el hospital disminuyeron porque la mitad del pueblo salió de vacaciones y Magdalena aprovechó sus tardes libres para crear un herbario junto a Gabriel; Manuela había suspendido la entrega de su tesis para dedicarse a buscar a la elegida de fuego y Marina no tenía que ir al colegio. El tiempo que pasaban en la casa les permitía suplir los trabajos que, antes, hacían Pedro y Damián. Sin embargo, el reloj empezaba a correr y no podían continuar sin ayuda.

Las hermanas se despidieron de Manuela, Marina tomó su bolso y salieron de la casona. Afuera el sol no calentaba. Era marzo y el frío todavía no azotaba con su fuerza implacable la región. Aun así, podían sentir el viento helado chocar de frente contra ellas. Eso también era extraño y lo sabían. Los veranos en el sur hacía tiempo que eran bastante calurosos, pero por alguna razón –una que, para ellas, era elemental– el clima apenas había mejorado.

Gabriel las esperaba al volante. Mercedes no había dejado que nadie lavara la camioneta y los tonos terrosos la hacían mimetizarse con el entorno. El retrato era triste, pura nostalgia. Las hermanas entraron y Marina saludó a Gabriel. Luego de la muerte de Pedro y la desaparición de Damián, Littin había llegado a la casona para quedarse unos días. Los enviados eran los mejores aliados que tenían y su presencia en la casa significaba protección en tiempos tristes y vulnerables. Las semanas pasaron, los meses también y, cuando llegó el momento de decidir, todas votaron por la permanencia de Gabriel en la casona. Tenían espacio de sobra y él era parte de la familia.

La Chevrolet LUV conservaba el adorno de goma con forma y olor a eucaliptus que Pedro colgaba en el espejo retrovisor. Los tres contuvieron la respiración cuando vieron su movimiento pendular frente a ellos; era ver a un muerto. En completo silencio, Magdalena lo sacó y guardó en la guantera. Luego, Gabriel partió rumbo al sendero principal. El bosque estaba más verde que nunca y las nalcas del camino parecían querer tragarse la camioneta. La radio no era capaz de sintonizar ninguna estación; solo se escuchaba una interferencia molesta y los vidrios retumbar producto de la calamina. Marina buscó en el bolsillo externo de su bolso hasta sacar un casete con un cable largo y negro que conectó a su reproductor de mp3. Se lo pasó a Magdalena, que lo introdujo dentro de la radio mientras Marina paseó entre listas de reproducción, canciones y artistas hasta que, finalmente, decidió dejar su antología favorita de Inti Illimani Histórico. Le dolió el pecho cuando comenzó a sonar la canción que escuchó con Damián la noche antes de que la maldición se desatara:

“Ojos azules, no llores

no llores ni te enamores

llorarás cuando me vaya

cuando remedio no haya.

Tú me juraste quererme

quererme toda la vida

no han pasado dos, tres días

tú te alejas y me dejas.

En una copa de vino

quisiera tomar veneno

veneno para matarme

veneno para olvidarte.

Ojos azules, no llores.

Ojos azules, no llores.

Ojos azules, no llores”.

“No llores”, se repitió a sí misma y secó sus mejillas rápidamente, antes de que alguien se diera cuenta.

Eran las 07:40 y Marina tenía treinta minutos para llegar hasta la Escuela Elemental de Puerto Frío, de lo contrario, ganaría un sermón de Eva Millán. Littin estaba consciente de que ninguno de los dos se libraría de eso si llegaban tarde, así que decidió apretar aún más el pie contra el acelerador. Llegaron al colegio en tiempo récord. Marina se despidió de su hermana y bajó de la camioneta; cuando cerró la puerta vio a Gabriel y Magdalena dándose un beso.

Eva Millán, que acostumbraba a recibir en la entrada del colegio a todos los alumnos, observó con desdén a Marina. Fijó sus ojos en ella y la recorrió de pies a cabeza para encontrar alguna mancha, arruga o imperfección, pero Marina estaba preparada para Millán. La directora saludó con una sonrisa impostada, que Marina no devolvió.

—¿Usted no saluda, señorita Azancot?

—Buenos días, directora –contestó seca.

Antes le habría respondido de modo altanero, pero no tenía energías para perder con Eva Millán. La directora hizo un ademán y Marina siguió su recorrido por el interior del colegio. Apenas lo hizo, una ráfaga de aire caliente y pesado chocó contra ella: pese a que aún no comenzaba el otoño, Millán continuaba con el uso de estufas en cada pasillo y la mezcla de calor humano, parafina y nerviosismo le producían fatiga. Marina miró hacia atrás para corroborar que ya había perdido de vista a la directora, se sacó la chaqueta y abrió un poco el nudo de su corbata azul. La camiseta blanca que tenía bajo la blusa del uniforme la hacía transpirar, pero no podía dejar de usarla porque, de lo contrario, todos verían el talismán que colgaba de su cuello y sin duda, Eva Millán sería la primera en requisarlo: las joyas no eran permitidas en la Escuela Elemental de Puerto Frío. Caminó con paso enérgico entre los pasillos de madera que crujían con cada pisada hasta su sala de clases: era la primera alumna en llegar. A lo lejos, podía escuchar las reparaciones que los maestros todavía hacían en el patio interior del colegio. Gabriel le había contado que la directora casi sufrió un infarto cuando vio las condiciones en que quedó la escuela luego del temblor, y Marina pensó que, sin duda, habría quedado peor si hubiera sabido el verdadero origen de ese desastre.

Entró a la sala, apagó la estufa que estaba arrinconada y un intenso olor a naranja quemada emanó de ella. El panorama con relación al año anterior no había cambiado mucho. Todavía se mantenían las cuatro filas con sus cinco bancos y respectivas sillas de madera; al final, el pequeño diario mural hecho de corcho tenía clavado un cartel: “Bienvenidos a su último año, queridas y queridos alumnos”. Las letras celestes e infantiles indicaban que era obra de la directora. No sabía si sentir repudio o lástima por esa mujer y, ante las pocas ganas de destinar minutos de su vida a ella, decidió tomar asiento en el primer banco de la segunda fila: ese puesto implicaría que Vanesa o Emilio tendrían que hacer doble esfuerzo por conversarle. La muerte de Pedro y la transformación de Damián le habían demostrado empíricamente que estar cerca de ella era un peligro; si de algo estaba segura era que no quería ver a nadie más perjudicado por su culpa. Su falta de cuidado y responsabilidad no cobrarían otra vida, menos las de sus amigos. El día del funeral había sido lo suficientemente desagradable con los dos, incluso a pesar de las ganas que tenía de abrazarlos, de llorar en el hombro de Vanesa mientras Emilio intentara subirle el ánimo con una de sus clásicas bromas aburridas. De algún modo había logrado contener esa necesidad de consuelo y, luego, la decisión de no dar pie atrás ya estaba tomada. Durante todo el verano Vanesa y Emilio intentaron comunicarse con ella: llamados a la casa y al celular, correos electrónicos, mensajes en el Facebook ya inactivo de Marina e incluso visitas al sector de los ríos no lograron que cambiara de opinión. Y aun así, a pesar de todos sus esfuerzos por rechazarlos, sus amigos no se daban por vencidos. No obstante, la voz de sus padres en la carta que Mercedes había leído el año anterior, era más fuerte: la profecía sobre una guerra terrible e inminente entre elementales y oscuros se avecinaba, y no quería que Vanesa y Emilio fueran el medio de las tinieblas para llegar hasta ella. No permitiría que nada malo les sucediera y, para eso, lo más seguro era permanecer alejada de cualquier mortal.

La puerta de la sala se abrió repentinamente y como si la hubiera invocado, por ella atravesó Vanesa. Habían pasado varios meses desde la última vez que la vio, pero a diferencia de ella, que había cortado su pelo drásticamente hasta los hombros, los cambios de su amiga eran casi imperceptibles. Como siempre, llevaba el uniforme de forma muy prolija; su pelo había crecido porque alcanzaba a tomarlo en una cola firme y ordenada. Ningún mechón podría escapar de ahí. Observó el tono bronceado en la piel y recordó el correo electrónico que le había enviado a mediados de enero para que se fueran de camping con Emilio. Le habría encantado ir, pero ni siquiera alcanzó a imaginarse recostada bajo el sol cuando Damián se le vino a la cabeza. Bloqueó su portátil y nunca contestó el correo. En realidad, no respondió ningún mensaje durante todas las vacaciones.

Se miraron en silencio y su amiga le dirigió una sonrisa tímida para luego dirigirse hacia el puesto que estaba justo a su lado. Marina arrojó su bolso sobre el banco contiguo.

—Está ocupado –declaró.

—Yo no veo a nadie aquí.

Puso su mochila de género sobre el costado de la mesa y se sentó. “Está distinta”, pensó Marina. La Vanesa del año anterior se habría sentado en otro puesto con los ojos humedecidos, en cambio, esta versión era más segura de sí misma. ¿Qué habría pasado durante esos meses sin verse ni hablar?

—Oye, sabemos lo que estás haciendo y no te va a servir de nada.

—¿Qué se supone que estoy haciendo?

—El Emilio y yo te conocemos. Somos tus amigos, así que aunque hagas como que quieres alejarte de nosotros, vamos a seguir como coliguachos encima de ti.

—Por algo no les respondí las llamadas, ni los correos, ni los mensajes.

—Obvio que fue por algo; por varias cosas, en realidad: la Matilde se ganó una beca y ya no está en Chile, Pedro se murió, Damián se fue, quién sabe dónde. Nosotros entendemos todo eso. Pero vamos a seguir aquí mandando mensajes, llamando por teléfono y sentándonos en el banco de al lado. Y lo siento, no hay nada que puedas hacer para evitarlo.

Una vez más, la nostalgia y la pena la invadieron. Nunca antes había visto a su amiga hablar con tanta determinación y con cierto tono de autoridad, pero logró contener sus ganas de abrazarla, de contarle todo, porque sabía que si lo hacía, su amiga seguiría firme a su lado y eso era demasiado riesgoso.

—Haz lo que quieras. Me da lo mismo.

Ni siquiera miró a Vanesa. Buscó el reproductor de mp3 en el bolso, se puso los audífonos y dejó caer la mejilla derecha sobre sus brazos, apoyados en el banco. Ninguna volvió a hablar.

De modo gradual comenzaron a llegar los demás compañeros. Casi se cayó de la silla cuando vio entrar a Emilio a la sala. Llegó corriendo justo cuando tocaban el timbre para iniciar las clases. Llevaba la camisa afuera y la corbata en la mano, como pasaba siempre que se quedaba dormido. Se la puso alrededor del cuello mientras se acercaba a Vanesa y, cuando estuvo frente a ella, la besó. Vanesa y Emilio estaban juntos. La pareja más extraña de Puerto Frío, sin duda. ¿Cómo alguien tan maniática podía estar con el desastre de Dentón? Marina apagó el mp3 de golpe y se sacó los audífonos, enojada consigo misma. Esos pensamientos provenían de una mala amiga. Después de todo, quién era ella para juzgarlos de ese modo. Qué bueno que se hubieran encontrado, que estuvieran juntos. Le hubiese gustado preguntarles cómo pasó, desde cuándo se gustaban o quién había dado el primer paso, pero se tuvo que conformar con el silencio.

Littin llegó junto con el término del timbre. Saludó a sus alumnos y les preguntó sobre las vacaciones. Preguntas de rutina, pensó Marina. “Gabriel tiene demasiadas preocupaciones como para importarle, de verdad, qué hicieron unos cabros de diecisiete años durante el verano”. Como ningún compañero entregó mayor detalle acerca de su vida personal, Littin empezó a hablar sobre el último año de colegio. Que cuarto medio, que la prueba de selección, que los horarios de clases, que hay que estudiar mucho para que puedan ser profesionales, que deben programar los tiempos. ¿Qué diablos hacía ahí? Una guerra le pisaba los talones y ella estaba sentada en una sala de clases, escuchando consejos sobre la prueba de ingreso a la universidad. No había ninguna opción de que a fin de año pudiera responderla. Jamás tendría tiempo de estudiar para esa prueba, era una utopía pensar en ello. Era un sueño, también, imaginar que el próximo año entraría a la universidad. Primero, porque la educación superior era un lujo que, con sus padres muertos y los ingresos que tenían, jamás podría costear a menos que se endeudara de por vida con un crédito; segundo, porque no sabía si estaría viva de aquí a mañana.

Estaba pensando cómo le explicaría a su familia lo ilógica que era su presencia en esa sala de clases, cuando la Rueda del Ser volvió a girar al abrirse la puerta de golpe: era Eva Millán, con sus ojos fuera de órbita. El curso completo se levantó para quedar detrás de sus respectivos puestos, Marina hizo lo mismo, aunque con unos segundos de retraso.

—Buenos días, profesor Littin –su voz aguda fue una bomba en los oídos de Marina.

—Buen día, señorita directora. ¿La puedo ayudar en algo?

Eva Millán lo observó como miraba a todo el mundo: con desprecio.

—Disculpe que interrumpa su clase de esta manera, pero quería presentarle a la nueva contratación de la Escuela Elemental de Puerto Frío: León Guevara, profesor de Educación Física.

La directora volvió a la puerta y la abrió de par en par, haciendo un ademán con su brazo para exhibir al nuevo profesor como si estuviera en un zoológico. Entonces, entró un hombre que bien podría haber sido hermano de Littin: tenía los ojos color miel y el pelo muy corto, tanto, que Marina no logró descifrar si sería castaño claro u oscuro. Sin embargo, su parecido con Gabriel era tal, que dedujo debía ser claro. Saludó a Littin con un apretón de manos; eran de la misma estatura, aunque él tenía la musculatura más definida, sin ser robusto o demasiado fornido. Gabriel sonrió, pero el nuevo profesor no le devolvió ese gesto. Tenía el aspecto de quien no sonríe nunca, así que el rictus de seriedad se materializaba en sus labios de forma permanente. “Hay caras que uno mira y sabe a quién se tiene enfrente, o por lo menos, a qué se dedica”, pensó Marina. Por ejemplo, para cualquier persona que viera los ojos de Magdalena, sería evidente que tendría una profesión ligada al ámbito social; Manuela, por otro lado, derrocha en cada una de sus expresiones, intelectualidad; Gabriel es pura luz y calma.

En cambio, lo único que se podía decir de él es que venía de un lugar oscuro, triste y solitario. La noche estaba en sus ojos.

Fue capaz de verse reflejada en su soledad y lo supo: era un enviado.

Su enviado.