Читать книгу Огни рампы. Мир «Огней рампы» (сборник) - Чарльз Чаплин - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

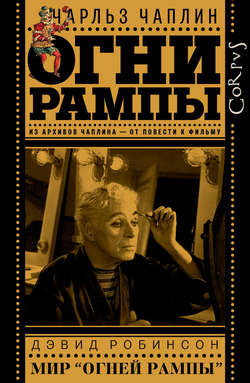

Чарльз Чаплин

Огни рампы

Эволюция сюжета

ОглавлениеВ фильмографии Чаплина “Огни рампы” следуют за “Месье Верду” – фильмом, который целиком занимал его с момента замысла, родившегося в ноябре 1942 года, вплоть до мировой премьеры 11 апреля 1947 года. В те годы его отношения со страной, ставшей для него второй родиной, очень сильно ухудшились: в Америке нарастала послевоенная паранойя, сопутствовавшая холодной войне, и уже зарождалось движение маккартизма. Чаплин, как очень заметный чужестранец, давно уже стал мишенью для Федерального бюро расследований, причем вызывал особенную неприязнь у его главы, Эдварда Дж. Гувера. Именно ФБР срежиссировало уродливый иск об отцовстве, выдвинутый Джоан Барри – полупомешанной бывшей подругой Чаплина. Это судебное дело тянулось два с половиной года (1943-1945), проходя целый ряд судебных заседаний. На последнем заседании суд наотрез отказался признавать результаты анализа крови, убедительно доказывавшие, что Чаплин никак не может быть отцом ребенка Барри. Последовавший за этим скандал в прессе серьезно повредил репутации Чаплина в глазах американских обывателей и подготовил почву для политических нападок на него, которые лишь усилились с выходом на экраны “Месье Верду”. И снова семена вражды посеяло ФБР, которое годами наблюдало за популярностью Чаплина среди левых интеллектуалов и старательно (хотя неизменно безрезультатно) выискивало доказательства того, что он финансово поддерживает коммунистов. И хотя попытки ФБР найти хоть какие-нибудь свидетельства нежелательных политических связей Чаплина оказывались совершенно бесплодными, это ведомство охотно передавало популярным светским хроникерам правого толка, таким, как Уолтер Уинчелл или Хедда Хоппер, писавшим для газет колонки со сплетнями, якобы “уличающие” новости вроде благоприятной рецензии на Чаплина, напечатанной в советской газете “Правда”… в 1923 году.

Сам Чаплин понял, насколько успешной оказалась затеянная против него травля, только на пресс-конференции – на следующий день после премьеры “Месье Верду”. На этом мероприятии тон задал представитель общества ветеранов-католиков, Джеймс У. Фэй, который, не сказав ни слова о фильме, принялся допрашивать Чаплина о его политических симпатиях и о патриотических чувствах, а потом яростно обрушился на слова Чаплина, назвавшего себя “патриотом всего человечества и гражданином мира”. Нападки Фэя подхватили его сторонники, сидевшие в зале, и хотя Чаплин давал взвешенные и честные ответы и в его поддержку страстно (путь и несколько бессвязно) выступил критик Джеймс Эйджи, урон уже был нанесен. Позже конгрессмен Джон Рэнкин потребовал выслать Чаплина из страны. Его вызвали повесткой в Комиссию по расследованию антиамериканской деятельности, хотя саму явку для дачи показаний несколько раз откладывали, а потом и вовсе отменили: наверняка Комиссия сочла, что в качестве свидетеля Чаплин будет выражаться чересчур ясно. В конце 1947 года общество ветеранов-католиков пикетировало кинотеатры, где шли его фильмы, и снова требовало у министерства юстиции и Госдепартамента устроить расследование в отношении Чаплина и принять решение о его депортации.

И все же в эти тягостные годы у Чаплина было большое утешение: он создал новую семью, и она принесла ему гораздо больше счастья, чем все предыдущие любовные связи, и к тому же оказалась очень крепкой. Как раз в ту пору, когда против него завели дело по иску Джоан Барри, он познакомился с восемнадцатилетней Уной О’Нил, дочерью американского драматурга Юджина О’Нила. Она была младше Чаплина на 36 лет. Вскоре они поженились. В 1944 году у супругов родился первый ребенок – Джеральдина Ли, а в 1946-м – второй, Майкл Джон.

Другим утешением оставалась работа: Чаплин никогда не прекращал придумывать новые сюжеты. В ту непростую пору он остановил свой выбор на истории, которая разворачивалась в театральном мире его собственной юности, в мюзик-холлах, где работала его семья и где он успел стать звездой еще до того, как попал в кино. На первый взгляд, такой выбор кажется ностальгическим стремлением спрятаться в прошлое от неуютного настоящего. Но не все было так радужно в этой истории. Ее главный герой – клоун Кальверо, который лишился способности веселить публику. Оказавшись никому не нужным, этот слишком склонный к самокопанию человек поддался унынию, запил, на него навалились болезни. Сам Чаплин в эти годы холодной войны в Америке тоже сознавал, что многие прежние поклонники отвернулись от него. Эта утрата зрительской любви наверняка воскресила в его памяти кошмарное происшествие 23 декабря 1907 года[1]. В тот день он, подающий надежды 18-летний актер, попытался выступить в роли “Сэма Коэна – еврейского комедианта” в мюзик-холле Форстера в Бетнал-Грине, где большинство зрителей были евреями. В мюзик-холлах публика часто вела себя довольно грубо:

После первых мои шуток зрители стали кидать в меня медяками и апельсиновыми корками, начали топать ногами и свистеть. Сначала я просто не понял, в чем дело, но мало-помалу осознал весь ужас… Уйдя со сцены, я не стал ждать приговора дирекции, разгримировался и ушел из театра, чтобы больше туда не возвращаться, даже за нотами[2].

До конца жизни, несмотря на огромный сценический успех в годы работы с театральной труппой Фреда Карно, Чаплин испытывал замешательство, появляясь перед публикой. В “Огнях рампы” часто звучит мотив болезненных отношений между актером и зрителями, между творцом и его творчеством. Когда Тереза заявляет Кальверо: “Но ты же сам говорил, что ненавидишь театр”, – он отвечает: “Да, ненавижу. Я ненавижу вид крови – но она течет у меня в жилах”. История профессиональной карьеры неразрывно сплетена с личной историей любви между клоуном, которому уже за шестьдесят, и танцовщицей-инженю, которая лет на сорок его моложе. И здесь, можно не сомневаться, у Чаплина наверняка прорывались на волю его сокровенные размышления о собственном браке.

Но хотя сейчас нам и кажется, что в “Огнях рампы” несомненно отразились личные обстоятельства жизни Чаплина в конце 1940-х, в действительности эту историю он вынашивал уже несколько десятилетий. Первое зерно замысла, сколь бы невероятным это ни казалось, могла заронить встреча Чаплина с Вацлавом Нижинским – это знакомство произвело глубокое впечатление на обоих молодых людей (Чаплину было тогда 27 лет, а танцовщик был старше его на пять недель)[3]. Чаплин уделил этому событию две страницы в “Моей биографии”:

Нижинский пришел на студию вместе с другими русскими танцорами и балеринами. Серьезный, удивительно красивый, со слегка выступающими скулами и грустными глазами, он чем-то напоминал монаха, надевшего мирское платье. Мы тогда снимали “Лечение”. Он сел позади камеры и, ни разу не улыбнувшись, смотрел, как я снимаюсь в эпизоде, который мне казался очень смешным. Остальные зрители смеялись, но лицо Нижинского становилось все грустнее и грустнее. На прощанье он пожал мне руку и, сказав своим глуховатым голосом, что моя игра доставила ему большое наслаждение, попросил разрешения прийти еще раз.

– Разумеется, – ответил я.

Еще два дня он все с тем же мрачным лицом наблюдал за моей игрой. На второй день я велел оператору не заряжать камеру – унылый вид Нижинского действовал столь угнетающе, что у меня ничего не получалось. Тем не менее после “съемки” он похвалил меня.

– Ваша комедия – это балет, – сказал он. – Вы прирожденный танцор[4].

Я тогда еще не видел русского балета, да и никакого другого вообще. И вот в конце недели меня пригласили на утренник. В театре меня встретил Дягилев, полный жизни, влюбленный в свое искусство человек. Он извинился за то, что в программу не входят балеты, которые, по его мнению, доставили бы мне наибольшее удовольствие.

– Обидно, что сегодня мы не даем “Послеполуденный отдых фавна”, – сокрушался он. – Мне кажется, эта вещь в вашем вкусе.

И вдруг, быстро обернувшись к режиссеру, добавил:

– Скажите Нижинскому, что после антракта мы покажем Шарло “Фавна”.

Первым шел балет “Шехеразада”. Он оставил меня довольно равнодушным… Но следующим номером было па-де-де с Нижинским. В первую же минуту его появления на сцене меня охватило величайшее волнение. В жизни я встречал мало гениев, и одним из них был Нижинский. Он зачаровывал, он был божествен, его таинственная мрачность как бы шла от миров иных. Каждое его движение – это была поэзия, каждый прыжок – полет в страну фантазии.

Нижинский попросил привести к нему в уборную Чаплина. Как рассказывал Чаплин, Нижинский, гримируясь фавном, разговаривал с ним о каких-то пустяках, но никак не отпускал Чаплина. Ему, похоже, было безразлично, что публика ждет его выхода. Наконец Чаплин все-таки вернулся в зал, и “Послеполуденный отдых фавна” продолжился.

Никто не мог сравниться с Нижинским… Несколькими простыми движениями, без видимых усилий, он создавал таинственный и страшный мир, таившийся в пасторальном пейзаже, в котором трагически метался его пылкий и печальный бог.

Легко представить себе, что между двумя артистами мгновенно вспыхнула симпатия, однако трудно понять, почему память Чаплина – обычно невероятно точная – в данном случае столь заметно подвела его. “Русский балет” Дягилева находился на гастролях в Лос-Анджелесе в течение рождественской недели в 1916 году – и первое представление состоялось вечером накануне Рождества. Чаплин упомянул о том, что в то время снимал “Лечение”, но это было не так, – и фотография, запечатлевшая визит Нижинского в студию, свидетельствует о том, что тогда шли съемки “Тихой улицы”. Чаплин рассказывает о том, как встретил в театре – зрительном зале Clune’s – Дягилева. Но Дягилева там быть не могло. В том году он привозил свою труппу – без Нижинского – в Америку, но это было раньше. Когда же труппа снова поехала в США на зимние гастроли, о которых идет речь, сам Дягилев отказался от второго дальнего путешествия в военную пору, и на весь срок гастрольного турне художественным руководителем антрепризы был назначен Нижинский[5]. Такие неточности в рассказе вызывают недоверие и к остальным воспоминаниям об этом эпизоде. Неужели Нижинский, на которого была возложена главная ответственность за ход турне, действительно мог забросить театр на целых три дня ради посещения киностудии? И еще труднее поверить в то, что балетная труппа могла вот так импровизировать – и внезапно дополнить выступление еще одним балетом, лишь бы порадовать Чаплина.

Однако другие подробности, упомянутые в рассказе Чаплина, подтверждаются косвенными доказательствами. В частности, он утверждал, что его пригласили на дневной спектакль в конце недели. В программе труппы был один-единственный дневной спектакль, и он действительно состоялся в конце недели – в субботу, 30 декабря, в 14.30. Согласно напечатанной программке, эффектную “Шахерезаду” исполняли последней, а отнюдь не первой, как вспоминал Чаплин. (В “Огнях рампы” есть милая аллюзия на это произведение – коротенький эпизод в театре “Эмпайр”, где на сцене танцуют явную стилизацию под “Шахерезаду”.) Это было последнее представление балетной труппы – в тот день уже не было вечернего выступления, – так что, быть может, в порядке исключения, танцовщики и правда исполнили еще один балет под конец программы. Если мы поверим, что такое действительно было, тогда, пожалуй, становится ясно, зачем Нижинский занимал Чаплина разговорами о “пустяках”: он просто затягивал образовавшийся лишний антракт, чтобы дать время другим танцовщикам и рабочим сцены время на подготовку.

Далее Чаплин пишет: “Спустя полгода Нижинский сошел с ума. Какие-то симптомы заболевания можно было заметить уже и в тот вечер в его уборной, когда он заставил публику ждать”. Действительно, после возвращения с гастролей по Америке у Нижинского впервые выявили шизофрению; в том же году этот диагноз положил конец его сценической карьере. Можно не сомневаться, что крах Нижинского поразил Чаплина, который с детства был более чем близко знаком с проявлениями безумия. Спустя два десятилетия он приступил к трудоемкой работе, пытаясь вплести волшебную и трагическую историю танцовщика в сюжет для будущего фильма. Пережив долгий, но логичный эволюционный процесс, этот сюжет в итоге приведет к “Огням рампы”.

После выхода на экраны фильма “Новые времена” и последовавшего за этим 16-недельного турне по миру вместе с Полетт Годдар Чаплин вернулся в Калифорнию 3 июня 1936 года и немедленно засел за работу над новым проектом, где Годдар отводилась главная роль. Он явно собирался выразить ей свое восхищение ровно тем же способом, каким в 1923 году выразил его Эдне Первиенс, придумав для нее главную роль в фильме “Парижанка”. Еще во время обратного плавания он написал рассказ “Безбилетник” в 10 тысяч слов, где рассказывалось о русской графине из белых эмигрантов, которая работала профессиональной танцовщицей в Шанхае; через тридцать лет этому сюжету предстояло всплыть в сценарии для “Графини из Гонконга”. В следующем году он вернулся было к давно задуманному наполеоновскому плану, но потом отвлекся и вместе с Рональдом Бодли[6] взялся за переделку в сценарий романа Д. Л. Мюррея “Регентство”. 25 мая 1937 года он сообщил своей секретарше мисс Хантер, что “Регентство”, в свой черед, откладывается в сторону и что у него возникла идея современного сюжета для фильма с Годдар. Можно предположить, что с этого момента он снова взялся за историю про танцовщика. В 1934 году он, без сомнения, снова пережил восхищение Нижинским, потому что тогда вышла в свет написанная Ромолой Нижинской биография ее мужа, а в 1937 году она опубликовала отредактированный сборник его дневников. Обе книги вызвали множество откликов в прессе, и Чаплин наверняка знал о них. Многие эпизоды в различных его записях и черновиках, похоже, навеяны этими книгами, к тому же в сюжете постоянным стержнем остается тема жены танцора, женщины из высших слоев общества. Возможно, здесь сказались те впечатления, которые производила на самого Чаплина Ромола Пульски – аристократка, ставшая в 1913 году женой Нижинского, после чего между танцором и Дягилевым случился непоправимый разрыв.

Различные варианты чаплиновской истории про танцовщика сохранились в основном в рукописном виде, и порядок страниц перепутался, – а может быть, они намеренно перемещались из одного чернового варианта в другой в процессе переделок. Мы безмерно благодарны Кейт Гуйонварч и Лайзе Стайн Хейвен, которым удалось расшифровать множество рукописей Чаплина (у него крайне неразборчивый почерк) и навести некоторый порядок среди многочисленных черновиков и фрагментов. В них имена персонажей то и дело меняются – порой даже в пределах одного отрывка. Некоторые черновики представляют собой наскоро сделанные наброски, другие содержат развернутые диалоги. Главный герой – неизменно гениальный танцор – в разных вариантах фигурирует под разными именами: Нео, Тамерлен, Тамерлан, Тамерлин, Кана, Нажинский, Нагинский и даже Нижинский. В том варианте, где главный персонаж зовется Нео, имя Тамерлин получает его старший наставник.

Некоторые темы и сцены остаются неизменными во всех вариантах сюжета. Протагонист – это всегда великий танцор, достигший того возраста (около 35 лет), когда им овладевает страх: а вдруг его гений угаснет? Обычно у него имеется жена – светская львица, которая вышла за него из-за его славы, но в действительности тяготится его преданным служением искусству и изменяет мужу. Им всячески помыкает импресарио-эксплуататор, который устал от своенравия танцора и тайно замышляет заменить его новой восходящей звездой. Как правило, у него есть наперсник – гример, бывший танцовщик или певец, с которым герой может говорить гораздо откровеннее, чем с посторонними (эту роль Чаплин создавал специально для актера Генри Бергмана, своего коллеги и верного товарища)[7]. Главный герой непременно слишком доверчив, слишком великодушен и слишком терпим к неверности жены. Он всегда щедро помогает бывшим актерам, от которых отвернулась удача. Окружающим порой кажется, что его одержимость искусством граничит с сумасшествием. Расплата за гениальность – одиночество, изоляция от тех, кто не способен разделить его страсть к искусству. Полетт в этой истории отводилась роль молодой женщины, которая предлагает танцору бескорыстную любовь и прекрасно понимает, чего он хочет. Хотя сценарий готовился вроде бы для “фильма с Годдар”, в каждом варианте заглавным персонажем остается мужчина – непревзойденный танцор.

Хоть это и трудный путь, все же стоит проследить за эволюцией истории про танцора, так как она проливает свет на творческую борьбу самого Чаплина, который в итоге превращает весь этот сюжет, уже в неузнаваемом виде, в сценарий “Огней рампы”. Самый (по-видимому) ранний набросок начинается без околичностей: “Жил на свете чудесный танцовщик, и однажды на вечеринке он встретил красивую девушку. Ей тоже очень хотелось танцевать в балете, и он обещал устроить ей просмотр”. Она поступает в труппу, и со временем танцовщик, названный просто Т., влюбляется в девушку – Д. Это причиняет страдания другой танцовщице, Энн, которая втайне влюблена в танцора. Но вскоре Д., одержимая карьерой, покидает Т., а Энн тем временем уже влюбилась в “милого и хорошего молодого паренька”. Т., лишь теперь поняв, что любит Энн, делается мрачным и сварливым. Т. и Энн танцуют вместе: это полная вдохновения любовная сцена. Т. покидает сцену одним виртуозным прыжком – и тут же оказывается нос к носу с женихом Энн, стоящим за кулисами. Т. вцепляется ему в глотку мертвой хваткой, от которой тот еле высвобождается, а ничего не подозревающая публика бешено аплодирует. Т. возвращается на сцену, чтобы раскланяться. “Когда опустился занавес, он удалился к себе уборную, не сказав никому ни слова”.

Точную хронологию историй, которые последовали за таким неприукрашенным началом (некоторые сохранились лишь в отрывках) восстановить невозможно – можно лишь опираться на догадки.

1. История с Нео

Нео – яркая звезда “Имперского балета”, а его жена выступает его рупором и полностью распоряжается его жизнью. Однажды его наставник Тамерлин, бывший танцор из императорской России, просит его посмотреть выступление Дороти – девушки из богатой семьи, мечтающей о балете. Вначале Нео говорит, что она слишком красива, слишком поглощена светской жизнью. Но после встречи с ней, увидев, что она всерьез увлечена танцем, он меняет мнение…

2. Первая история с Тамерленом

Тамерлен, талантливый танцор из “Национального балета”, женат на Виоле – энергичной светской даме, которая силится повлиять на своих богатых друзей, чтобы они начали оказывать покровительство “более высокой культуре в современном мире”. Один из ее друзей-богачей говорит о союзе Виолы и танцора: “Бедняжка! Одно дело – общаться с подобными людьми, и совсем другое – жить с ними в браке”. Их любовь лишена страсти: оба слишком увлечены сценической карьерой Тамерлена…

3. Вторая история с Тамерленом

Здесь впервые появляется намек на то, что Тамерлен асексуален, а его жена недовольна тем, что в браке он ищет лишь утешения платонической любви:

Тамерлен пытался объяснить жене, что ему нужны только нежность и понимание, и тогда он готов пожертвовать всем на свете ради ее счастья. Они будут счастливы, заявлял он, если только она поймет, что секс не имеет отношения к более возвышенной любви – к любви духовного свойства, вроде той, что испытывает мать к сыну или отец к дочери.

Он пытался объяснить, что его любовь к ней огромна, что ради нее он готов на любые жертвы: она может делать все что ей угодно, при условии, что будет молчать об этом.

Жена даже не думает скрывать свою супружескую неверность. Она причиняет мужу боль, но когда друзья советуют Т. избавиться от нее, он отвечает: “Легко сказать […] но без нее моя жизнь станет совсем одинокой. Я пока не могу с ней расстаться. Мне нужно время, чтобы привыкнуть к мысли об одиночестве”.

4. Третья история с Тамерленом

Эта история, насколько ее можно достоверно восстановить, подвергалась самой длительной и подробной разработке, в нее вставлены обширные диалоги, порой в разных вариантах. Звезда балета Тамерлен отдает все свои силы искусству. Хотя он гениальный танцор, его мучает ощущение своей социальной и умственной ущербности. Ведь он – сын сапожника[8]:

Отчасти из-за этого ощущения своего сомнительного положения в обществе он женился на светской красавице Женевьеве, но ее постоянные измены – особенно интрижка с Джоном Харкортом, финансистом с Уолл-стрит, – едва не доводят его до безумия. Чтобы не впасть в отчаяние, он еще больше отдается работе. Однажды на вечеринке он подслушивает, что Женевьева собирается развестись с ним. Он выходит ночью из дома, чтобы покончить с собой, но тут видит одинокую бедную девушку, которая спит под кустом в Центральном парке. Он узнает, что она сбежала из дома, где после смерти матери над ней издевался отчим. Она только что вышла из тюрьмы, где сидела за кражу съестного: она воровала, чтобы не идти на панель. Однако эта бездомная девушка, разочаровавшаяся в жизни, не унывала. В сценарии она чаще всего зовется “Полетт”, или “Питер” (таким ласковым прозвищем Чаплин называл Полетт Годдар).

Тамерлен узнает родственную душу: “Знаешь, глядя на тебя, я чувствую себя не таким одиноким”. Они решают вместе спрятаться в деревенском доме друга-композитора, Отто, которому Тамерлен рассказывает:

Это будет так захватывающе – наблюдать, как она расцветает […], найти ей место под солнцем. Мне кажется, она это заслужила […] на свой простой лад. Она очень одинока – как и я, и ей нужно связать с кем-то свою жизнь – как и мне. Ей нужна не животная, а духовная любовь – как и мне. Она нуждается в нежности и сочувствии – как и я.

Импресарио Сарго выслеживает Тамерлена, является к нему в дом и, используя Полетт, всячески упрашивает его вернуться в балет. Чтобы угодить Тамерлену, он дает Полетт маленькую роль в кордебалете.

“Далее следуют смонтированные кадры, которые дают понять, что прошло некоторое время и что жизнь в балетной труппе вошла в привычную колею”. У Полетт обнаруживается талант танцовщицы, а еще Тамерлен замечает, что она пытается противиться растущей любви к подающему надежды молодому танцору Карлову: “Карлов любит тебя. Я видел это по его глазам. Любит не так, как я: его любовь более земная”. То счастье, которое ей дал он сам, по его словам, “обретается в мире идеалов, который уже остался позади, и теперь мы живем в мире реальности”.

Позже Карлов говорит Полетт, что опасается за рассудок Тамерлена. Та плачет: “Я тоже”. Тамерлен теряет талант, не тренируется, и кассовые сборы падают. В разговоре с Сарго Тамерлен делает признание: “Карлов расцветает и вот-вот превратится в великого артиста, а я – я сохну и увядаю. Мне не следовало возвращаться на сцену. И вы это понимаете”. Сарго тайком поручает Карлову репетировать большие номера, которые раньше исполнял Тамерлен. Хотя Петров, гример Тамерлена, и предупреждает его, Тамерлен слишком горд и доверчив, чтобы признавать существование заговора, и даже помогает Карлову усовершенствовать технику танца. Чтобы еще больше подорвать силы Тамерлена, Сарго меняет программу, поставив в нее под конец два особенно трудоемких танца. Один из них – Le Spectre de la Rose (“Призрак розы”). Несмотря на предостережения Петрова, Тамерлен исполняет все танцевальные номера, и под конец его уносят со сцены в полном изнеможении.

Не вполне ясно, какую концовку придумал бы Чаплин для этой истории, но можно предположить, что Тамерлен мог бы умереть за кулисами, под громкие аплодисменты публики, – как Кальверо в “Огнях рампы”.

Здесь есть явные намеки на Нижинского. Среди публики ведется такой семейный разговор о балете:

– Мне хотелось бы посмотреть “Послеполуденный отдых фавна”, но мама мне почему-то не разрешает. Почему, мамочка?

– Музыку можешь послушать в филармонии, а балет я тебе не разрешаю смотреть.

– Но мама, милая, это же так красиво! А секс там – просто эпизод.

– Чтоб я слов таких от тебя не слышала!

Опять-таки, любовные чувства Тамерлена лишены сексуальной окраски – они порождены его одиночеством, потребностью в человеческом тепле. Он не влюблен в собственную жену, но говорит: “Расставшись с ней, я буду страшно одинок”. Снова:

Мне немного нужно – хватило бы пары друзей, спутника жизни, чтобы получать чуточку того тепла, которое нужно нам всем. Нежность и преданность, чтобы сидеть рядом молча, держась за руки, чтобы было с кем переброситься парой слов… Чтобы чья-то нежность и сочувствие согревали меня от холода одиночества, как веселый огонь в зимний вечер. Есть такие люди, рядом с которыми мы ощущаем тепло жизни, и нам становится менее одиноко, но таких людей трудно найти. Наверное, мы все о них мечтаем. Потому-то и работаем изо всех сил. А те, кто обделен таким теплом, добиваются самого громкого успеха в жизни…

Что же я такое? Сам не знаю. Не мужчина, не женщина, не зверь […] Художник? А что это значит? Человек, который живет собственными чувствами, а те рано или поздно пожирают его самого.

5. История с Нижинским

Это отрывок под заголовком “Намек”. Полетт – девушка с прошлым: когда-то она жила в “доме свиданий”. Дигалов узнает об этом через полгода после того, как она начала танцевать в его труппе, – вероятно, от жены Нижинского, которая отказывается дать ему развод. Однако Нижинский защищает Полетт. Сама она говорит, что бросит балет, но Нижинский заявляет, что уйдет вместе с ней. “И черт с этой гениальностью! Это сплошная пытка для души”. Полетт говорит, что он должен остаться (“Твоя жизнь – здесь, с русским балетом”), а ей нужно уйти.

Дальше, похоже, в работе над историей про танцора наступил перерыв, в итоге затянувшийся на целое десятилетие. С 7 октября 1937 года из ежедневных отчетов киностудии исчезают упоминания о “фильме с Годдар”, зато сообщается, что Чаплин работает над сценарием для постановки № 6, которая со временем превратится в “Великого диктатора”. Неудивительно, что новый замысел полностью затмил историю, которая никак не клеилась. В то же время решение переключиться на новый сюжет возникло, возможно, и потому, что личные и профессиональные пути Чаплина и Годдар уже начали расходиться. Чересчур честолюбивая и нетерпеливая Полетт, которая устала ждать очередной роли от Чаплина, стала посматривать в другие стороны в поисках чего-нибудь интересного (во всех отношениях). 2 октября 1937 года она прошла кинопробы на роль Скарлетт О’Хары в “Унесенных ветром”: ранее Чаплин договорился со своей давней подругой Констанс Колльер об уроках актерского мастерства, но Полетт оказалась не очень старательной ученицей. В начале 1938 года они показывались уже на разных пляжах: Полетт отдыхала на Палм-Бич, а Чаплин появлялся на Пеббл-Бич, встречаясь там с новыми сотрудниками, и полностью погрузился в работу над “Великим диктатором”. Замысел истории про Полетт и танцора был на время забыт.

Однако после “Месье Верду” Чаплин снова взялся за поиски сюжета и с 14 августа 1947 года в течение недели диктовал свои идеи штатному секретарю, Джин Вуд[9]. Вероятнее всего, именно в эту пору он и вернулся к сюжету с танцором. История про Нагинского, которая в итоге у него получилась, во многом являлась переделкой самого разработанного варианта с Тамерленом, и, возможно, ее истоки тоже восходят к тридцатым годам. Но можно с уверенностью утверждать, что Чаплин возобновил работу над этой рукописью ближе к концу 1940-х, так как множество поправок и дополнений вписано туда шариковой ручкой, которая в ту пору была еще новинкой: это изобретение Биро вошло в обиход лишь с 1945 года.

6. История с Нагинским

В этом варианте нет заглавной женской роли – такой, которая подходила бы для Полетт Годдар. Черновик начинается с заявления: “Пьеса рассказывает о том, что карьера – не предмет человеческих желаний, а лишь путь, по которому он движется к своей судьбе”. Снова – примерно в тех же выражениях, какие будут описывать главного героя “Огней рампы” в начале “Истории Кальверо”, – уже на первых страницах обрисовываются шаткое положение Нагинского в обществе и его умственные метания:

Нагинский, великий гений русского балета, был простым, застенчивым, немного косноязычным человеком скромного происхождения. Он был сыном бедного сапожника, который не мог дать ему образования, о котором Нагинский мечтал. Поэтому он робел и смущался всякий раз, когда пытался высказаться: стеснялся своей малограмотности и боялся собственного голоса, звучавшего хрипло, немузыкально и некультурно.

Эти изъяны мучали Нагинского и влияли на характер, так что при случайном знакомстве люди видели в нем хмурого молчуна, с которым трудно поладить. На деле же в нем жила огромная способность к любви и дружбе, и по природе это был человек добрый и отзывчивый.

Чтобы уравновесить эти свои недостатки, Нагинский женится на нью-йоркской светской львице, которую поначалу искренне любит. Однако вскоре он понимает, что ее привлекло только его громкое имя, она красуется в лучах его славы, но не может дать ему домашнего мира и уюта, о которых он мечтает. Он тянется к простым людям, избегая успешных – “жестких, будто сделанных из металла”. На светских вечеринках он ошарашивает гостей, рассказывая им о том, что любит разговаривать с деревьями и коровами.

Пока портятся отношения танцора с заносчивой и алчной женой, параллельно начинаются неприятности с импресарио Дагаловым, который требует от него все более сложных акробатических и чувственных номеров – в том числе в балетах “Полуденный отдых фавна” и “Призрак розы”. Тем временем Дагалов тайно замышляет отдать его роли молодому танцору-новичку Мясину: ему предстоит заменить состарившегося Нагинского[10]. Кроме того, Дагалова бесит почти маниакальное великодушие Нагинского по отношению к старым танцорам. Среди них есть один персонаж, унаследовавший от прежних вариантов этой истории фамилию Карлов. Дряхлый пьяница, “он по-прежнему мнит себя «примадонной» двадцатилетней давности”: своей неумелостью он портит выступление Нагинского, которого оскорбляет и обзывает выскочкой. Однако Нагинский умоляет не выгонять старика из труппы и даже предлагает из собственного кармана платить ему жалованье: “Да, я тоже терпеть его не могу, но он был когда-то великим танцором, артистом. В детстве я восхищался им, если бы не он, я сам не пришел бы в балет”.

Наконец Чаплин нашел концовку:

Камера наезжает, и виден балет в самом разгаре. […] Внезапно гремит оркестр. И сразу же наступает тишина. Сцена медленно затемняется, и толпа танцоров тихо расступается, уступая место Нажинскому, который олицетворяет летнюю молнию. Еще один громовой удар – и Нажинский[11] одним великолепным прыжком влетает на самую середину сцены. В приглушенном свете он исполняет волшебно прекрасный сольный танец, а затем вылетает со сцены таким же прыжком, каким влетел. Раздаются громовые аплодисменты. Нажинский отвешивает множество поклонов, и опускается занавес. Это конец первого действия “Русского балета”.

Камера снимает сцену с колосников: кишащая масса исполнителей разбегается врассыпную.

Н [агинский]

Одиночество – в жизни, но не в смерти. Смерть – это ничто, а ничто – это все, оно ждет всех нас. Не подходите ко мне! Я хочу поскорее вернуться к желанной вечности.

Он выпрыгивает из окна и разбивается насмерть.

КОНЕЦ

История про танцора по-прежнему не складывается. С тех пор как исчезла героиня Полетт, Нагинский остался без пары, без важной и положительной опоры. Но хуже всего то, что очевидной роли не осталось и для самого Чаплина. Ему было уже под шестьдесят, ему уже трудно было бы сыграть гениального балетного танцора, которому за тридцать. Однако в какой-то момент – предположительно, еще в 30-е годы, так как девушка по-прежнему именуется “Питер” (т. е. Полетт), – Чаплин задумался, не перенести ли ему действие в цирк или водевиль. Тогда ему самому досталась бы роль старого клоуна.

7. История с Шарло

Когда-то Шарло был знаменитым балетным танцором, а потом постарел. Тогда он поступил работать в цирк и сделался клоуном – и не простым, а очень смешным. Одна беда: чтобы смешить публику, ему приходилось выпивать рюмку-другую, чтобы побороть застенчивость. […] Со временем он пил все больше, пока не превратился в горького пьяницу.

Подобно главным героям прежних историй про танцора во всех вариантах, Шарло необдуманно великодушен. У него есть жена-красавица намного моложе его: один старый клоун, умирая, заставил Шарло пообещать, что тот удочерит его дочь-сироту и женится на ней, когда та вырастет. И он сдержал это обещание. Шарло искренне любит жену, хотя и понимает, что она испытывает к нему уважение и приязнь, но не любовь.

На этом сохранившаяся рукопись заканчивается, но сюжет продолжает развиваться дальше.

8. Водевильные страсти

Это задумывалось как история про определенную эпоху: водевилисты обсуждают появление кинематографа и утешают себя мыслью, что мода на кино скоро пройдет. Старый клоун (скорее всего, это роль для Чаплина, так как в наброске сценария он назван Чарли) воспитал дочь своего бывшего партнера по сцене и друга. Тот был алкоголиком и умер, когда девочка была совсем маленькой. Со временем девочка (ее зовут Питер) начинает выступать вместе с клоуном. Повзрослев, она объясняется Чарли в любви, и они женятся: “Она – Коломбина, а он – клоун”. Но проходит время, и –

На сцене ей как-то особенно хорошо – там она улавливает гармонию, какой не существует в обычной жизни. Она пытается рассказать ему об этом, но он не понимает, о чем она, и лишь смеется… Она чувствует, что ей чего-то недостает, и со временем начинает впадать в уныние…

Они отправляются на гастроли с водевильной программой, и вместе с ними выступает молодой красавец-певец. Гастроли длятся долго, и двое молодых людей влюбляются друг в друга, но Питер борется со своим чувством, и они расстаются. Позднее их пути снова сходятся во время 20-недельных гастролей.

К сожалению, этот короткий конспект сюжета не приводит ни к какому финалу, однако ясно, что мы снова имеем дело с историей Тамерлана, чья любящая и любимая протеже безудержно влюбляется в более молодого артиста. Та же ситуация в итоге найдет воплощение в треугольнике Кальверо – Терри – Невилл в фильме “Огни рампы”.

Переключение с балета на водевиль наверняка напомнило Чаплину о другом замысле, который он короткое время разрабатывал для Полетт в 1930-е. Это была

9. История про труппу Ганольфа

Жестокий Герман Ганольф руководит водевильной труппой мальчиков-акробатов: двое – его родные сыновья, а остальные шестеро взяты маленькими детьми из сиротских приютов или очень бедных семей. В порядке исключения он берет к себе и девочку-сироту Полетт – “худое, изможденное юное создание с заостренными чертами лица и мерцающими глазами-аметистами”. Полетт тренируется и репетирует перед выступлениями, а еще помогает фрау Ганольф по хозяйству. После смерти жены Ганольф проявляет все больше садизма по отношению к Полетт и однажды нарочно роняет ее во время представления так, что она расшибает голову.

О труппе Ганольфа Чаплин вспоминает, чтобы добавить единственный эпизод в “Водевильные страсти”, где Полетт и Чарли протестуют против жестокого обращения с детьми. Тема детей-акробатов явно занимала Чаплина очень долго: к этой идее он обращается в двух более поздних (не датируемых) набросках, сохранившихся в архивах, где суровый воспитатель и директор труппы называется то Фрейлером, то Бергманом. Во всех вариантах сценария “Огней рампы” имеется короткий эпизод с труппой немецких акробатов, где хозяин наказывает самого младшего мальчика. Эта сцена была даже снята, но не вошла в окончательную версию фильма.

В итоге Чаплин решил взять лучшее от обоих притягивавших его миров – то есть совместить балет с водевилем. Этого он добился одним росчерком – просто перенеся место действия из современного Парижа и Нью-Йорка с “Русским балетом” в Лондон 1914 года. В течение трех десятилетий перед Первой мировой войной такое уникальное сочетание водевиля с балетом было очень популярно в двух главных мюзик-холлах на Лестер-сквер – “Эмпайр” и “Альгамбра”. Это историческое явление позволило Чаплину свести вместе восходящую звезду балета (на сей раз – балерину) со старым клоуном, которого впереди ждет крах и смерть. В основу сюжета легла история Тамерлена о мужчине, который спасает девушку, и об их взаимной любви, которую он добровольно приносит в жертву, когда видит тягу девушки к более молодому человеку; оттуда же пришла вся идея сюжета об актере сцены, который отчаянно цепляется за свое искусство и за публику. В “Огнях рампы” некоторую – пускай подсознательную – роль играет даже неверность первой жены Тамерлена. Чаплин наконец добился того, чтобы история сложилась.

Формально работа над замыслом началась 13 сентября 1948 года, когда Ли Кобин наняли в качестве секретаря. Единственная особенность работы Чаплина над “Огнями рампы” в том, что он решил начать не с предварительного варианта киносценария, как делается обычно, а с сочинения самостоятельной повести в 34 тысячи слов – “Огни рампы” (Footlights), к которой прилагалась отдельная, еще на 5 тысяч слов, дополнительная “биография” героя, комика Кальверо, где рассказывалось о его жизни вплоть до того момента, с которого начинается фильм. В архиве было найдено несколько черновых вариантов этого более короткого текста, и по ним можно догадаться о том, что диктовался он быстрее и легче, чем основная история, и никогда не рассматривался как часть самого фильма. Это отличает его от другого сопроводительного текста – “Истории Терри Эмброуз”, – который существовал на некотором этапе самостоятельно, но в итоге целиком вошел в состав основной повести. С самого начала, как только родился замысел повести “Огни рампы”, ретроспективная история Терри Эмброуз – с детства до попытки самоубийства, которая послужила отправной точкой сюжета в фильме “Огни рампы”, – оставалась постоянной и почти не изменялась, открывая собой и повесть, и киносценарий. Она сохранилась и в последнем варианте сценария, подготовленного для съемки, была полностью отснята, но в итоге ее полностью изъяли из фильма.

У Чаплина уникальный и неподражаемый литературный стиль, не испорченный никакой редактурой[12]. На первом месте у него – функциональность, это ведь попытка подробно представить будущую кинопостановку. Он может безо всякого предупреждения перейти от безыскусной разговорной речи к чрезмерно ярким, хотя и не слишком сложным образам – как, например, в эпизоде, где подавленный Кальверо всматривается “устало в скрытную реку, скользящую, как призрак, и живущую собственной жизнью… Она улыбается ему дьявольской улыбкой, переливаясь мириадами огоньков – отражениями луны и фонарей с набережной”. В детском страхе Терри перед городскими парками слышен крик из его собственного кеннингтонского детства: “жуткие, жалкие клочки зелени с сидящими там и сям людьми, похожими на живое кладбище для отчаявшихся и обездоленных”.

Там чувствуется восторг самоучки (как Чаплин сам себя называл) перед красивыми или странными словами. Он всегда держал под рукой словарь и ставил себе целью узнавать по одному новому слову в день: “громогласный”, “серафическая”, “фееричная”, “фанфаронить” и – остававшееся до конца жизни его любимым и универсальным словом – “несказанный”. Длившаяся всю жизнь любовь к Диккенсу наложила мгновенно узнаваемый отпечаток на яркие ностальгические описания Лондона в сезон пантомим и Хенли в летний день.

В архивах сохранилось несколько вариантов повести “Огней рампы”. Расшифровка, которая приводится далее, по-видимому, является позднейшей версией: туда уже местами внесены изменения грамматического времени (напр., “говорит” вместо “сказал”) – это отражает переход от повести к сценарию. Расхождения с предыдущими вариантами – это в основном исправления опечаток или замена отдельных слов на более удачные; никаких серьезных изъятий из сюжета от версии к версии не происходит. В отпечатанных на машинке заметках, черновиках и сценариях оставлено множество орфографических ошибок (pouring over a book [“разливаясь над книгой”] вместо poring [“задумавшись”]) и неверного написания имен собственных (театр Daley’s вместо Daly’s; Jenet вместо Genée; Holbein Empire вместо Holborn Empire). Большинство этих ошибок (кроме написания Jenet – оно, скорее всего, было намеренным) в данной расшифровке аккуратно исправлено: мы не видели большого смысла тиражировать вполне простительные ошибки голливудских стенографисток середины XX века, пускай даже сам Чаплин не заметил их или не удосужился исправить.

Дэвид Робинсон

1

Дата установлена А. Дж. Мариоттом в: Chaplin Stage by Stage, Mariott Publishing, Hitchin, 2005.

2

Чарльз Чаплин. “Моя биография”. Перевод З. Гинзбурга. [Здесь и далее ссылка на это издание. – Прим. перев.]. Сцена в гримерной в точности воссоздана и в новелле, и в фильме “Огни рампы”.

3

На протяжении всей жизни Нижинского годом его рождения указывался 1890-й, но на его могильной плите выбита другая (теперь принятая как более достоверная) дата – 12 марта 1889 года; Чаплин родился 16 апреля 1889 года.

4

Дягилев (чьи воспоминания об утраченном предмете любви, вне сомнения, необъективны) рассказывает о впечатлениях Нижинского от этой встречи совершенно иначе. Спустя десять лет он утверждал, что Нижинский испытал неловкость, когда Чаплин взял его под руку, а потом будто бы признался ему: “«Он ужасный человек, этот Чаплин. Никогда не упускает случая привлечь внимание к собственной персоне». Бедняга Нижинский воображал себя величайшим гением в мире! Чарли Чаплин, конечно, был ничтожеством по сравнению с ним”. Интервью с Дягилевым 1929 года опубликовано в Dance Magazine за сентябрь 1979 г.

5

Есть и другое, не задокументированное объяснение, почему Дягилев не поехал с труппой на вторые американские гастроли в 1916 году: Отто Кан, богатый покровитель Метрополитен-оперы, не любил его и настоял на том, чтобы Нижинский сам руководил гастролями. Тот согласился, но организатор из него получился плохой, и говорили, что убытки после этого турне составили 250 тысяч долларов.

6

Майор Рональд Виктор Кортни Бодли (1892-1970), британский писатель и журналист из аристократического рода. В 1920-е годы прожил (по наущению Т. Э. Лоренса) семь лет среди арабов-кочевников в Сахаре. Также провел много времени в Японии, а позднее жил в Британии и Лос-Анджелесе. Как с ним познакомился Чаплин, неясно, но, по-видимому, они сообща работали над “Регентством” с августа 1936 года, когда были приобретены права на экранизацию. В разное время Бодли предлагал два альтернативных варианта киносценария для фильмов с участием Полетт Годдар – “Двойная фуга” и “Белая лилия”, однако не сохранилось никаких указаний на то, что Чаплин ими заинтересовался.

7

Генри Бергман (1868-1946) работал на киностудии Чаплина (непрерывно с 1916 года до самой своей смерти) в качестве надежного комедийного актера вспомогательного состава и преданного (вплоть до благоговения) помощника режиссера.

8

Сам Чаплин был внуком сапожника.

9

Он работал дома: послевоенная экономическая обстановка была такова, что студия не должна была простаивать впустую между съемками фильмов, поэтому в период между “Месье Верду” и “Огнями рампы” ее регулярно сдавали в аренду для съемок ряда второстепенных фильмов, часто религиозного содержания. 5 мая 1949 года Уолтер Уангер устроил там кинопробы для Греты Гарбо – это было ее последнее появление перед кинокамерой.

10

После того как Нижинский ушел от Дягилева, его роли достались настоящему (не вымышленному) Леониду Мясину, который, несмотря на свою ярко выраженную гетеросексуальную ориентацию, тоже сделался любовником Дягилева.

11

Эта фамилия записана по-разному, как обычно обстоит и с прочими именами.

12

Ли Кобин была явно более почтительной секретаршей, чем другая, работавшая с ним в Веве над “Моей биографией” полтора десятилетия спустя. Чаплин жаловался Яну Флемингу, что та постоянно пытается улучшить его английский. “По его словам, это его не удивляло, потому что он осваивал язык самостоятельно и подозревал, что его секретарша знает правила лучше него, но все равно ему нравились больше собственные варианты фраз, и он надеялся, что хоть что-нибудь из того, что написал он сам, переживет процесс редактуры и войдет в окончательное издание”. (“Санди-таймс”, 21 августа 1964 г.).