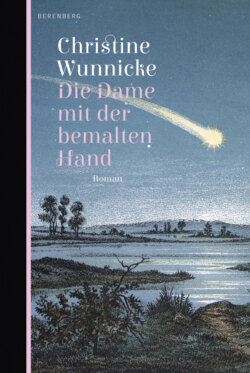

Читать книгу Die Dame mit der bemalten Hand - Christine Wunnicke - Страница 6

II

ОглавлениеGöttingen, A. D. 1759

»Wenn ein Reisender«, rief Professor Michaelis, »den wir für teures Geld nach Arabien schicken, nicht von vornherein weiß, was er dort sehen soll, so wird er überhaupt nichts sehen oder nur läppischen Dreck!« Dabei schlug er die Hacken seiner Reitstiefel zusammen, in denen er stets am Katheder stand.

Michaelis’ Vorlesungen waren teuer, aber immer sehr gut besucht. Zuweilen schlichen Studenten sich gratis hinein, doch ein hünenhafter Bedienter spürte Schmarotzer auf und warf sie hinaus. Wenn Michaelis mit diesem Bedienten erschien, fühlte man sich an David und Goliath erinnert. Manchmal ließ er den Riesen stundenlang neben sich stehen, als wolle er damit sagen, wage nur einer zu lachen. Der Gottesgelehrte Michaelis war ein kleiner Mann mit einer großen und gellenden Stimme. Selbst am Katheder legte er den Degen nicht ab. Seit die Franzosen in der Stadt waren, trug er, für jeden sichtbar, auch ein Pistol durch die Straßen.

Zuweilen spielte er die Bibel vor, wie ein Held des Theaters. Sein Haus in der Rittershäuser Straße war überfüllt, mit Kollegen, mit Studenten, mit seinen Kindern und seinen Büchern, doch noch immer drängten mehr Leute hinein. Letzthin hatte ein Kandidat der Jurisprudenz die Fassade erklommen, um vielleicht durchs Fenster einen Blick auf Michaelis zu erhaschen, wie er als Jakob mit dem Engel rang oder als Potiphars Weib mit Joseph; er war indes abgestürzt und hatte sich den Arm gebrochen.

»Der Gelehrte, ich, wir, hier, daheim in unseren Stuben«, fuhr Michaelis fort, »wir lesen aus unseren Büchern und Gedanken ab, was in den Ländern des Orients zu finden sein wird und wie es uns hilft, die heilige Schrift zu begreifen. Wir stellen nach richtigem Studium die richtigen Fragen. Wir lesen die Bibel und den Koran, sie mit dem rechten, ihn mit dem linken Auge, und stellen im Gehirn die Verbindung her. Es ist nämlich Hebräisch und Arabisch nur ein verschiedener Dialekt ein und derselben Sprache, nicht mal völlig so weit entfernt als Obersächsisch und Niedersächsisch, und ich leiere das her wie eine Repetieruhr, bis mir das Schlagwerk erlahmt, und Sie halten immer noch Maulaffen feil. Arabien ist unsere Wiege! Dort spielt sie, die heilige Schrift! Dort fügt sich der Sinn zusammen und Klarheit kehrt ein im Glaubensbegriff. Das Vorurteil ist immer verderblich. Wen Furcht anrührt, dass wir nach Mekka pilgern, um Provision für die Bibelkunde zu suchen – erst in spiritu wir, will ich sagen, und dann, in corpore, unsere Reisenden –, der möge sich in die propädeutische Klippschule scheren! Die Gottesgelehrsamkeit ist eine exakte Wissenschaft. Beklommenheit lähmt uns und Kinderfrömmigkeit fruchtet hier gar nichts, und auch nicht Ihr stupides Gesicht, Sie!«

Er stach mit der Reitgerte in Richtung der ersten Reihe. Zuhörer fuhren zurück. Er stach nicht nur in die Luft. Zuweilen schlug er auch zu.

»Inna scharra ad-dawabbi ainda Allahi as-summu al-bukmu al-ladhina la yaqiluna,« rief Michaelis, »und siehe, die schlimmste Bestie vor Gott ist die taube und blöde, der alle Vernunft fehlt, Sure acht, zweiundzwanzig!«

Er ließ die Gerte zweimal laut aufs Katheder klatschen, trank sein Glas Wein aus, lockerte die Halsbinde und fuhr fort:

»Der Reisende, den wir in den Orient schicken, ist unser Rennpferd. Der Springer auf unserem Schachbrett. Unser Werkzeug, unsere Angel, unsere Linse. Unser Fernrohr ist er! Ich will nicht sagen ›nur‹. Es ist ehrenvoll, das Fernrohr eines gut Denkenden, eines genau Studierenden, eines Göttinger Galileo zu sein. Nur hat es schön am Auge zu bleiben. Sie wollen, meine Herren, kein Teleskop, das eigenmächtig über den Himmel schwirrt und weiß Gott nicht was anstellt und alles verzettelt. Das ist kein fliegender Teppich! Das ist nicht das Märchenland! Zumal die Reise sich nicht nur im Raum zuträgt, sondern gleichsam auch in der Zeit. Wer sollte sich hier nicht verirren, wenn der Zügel fehlt, der ihn an Vernunft und Heimat und an die Bibliotheken und an meine Wenigkeit bindet? Die empirische Exegetik macht sich den glücklichen Umstand zu Nutze, dass die Morgenländer sich nicht mit derselben Eile und demselben Fleiß wie wir fortentwickelt haben, sondern sich gleichsam noch heute im biblischen Zustand, im Stande der Unschuld befinden. Dem Orient fehlt es an Hurtigkeit. Auch wurde er nicht von anderen Völkern unter das Joch gebracht und blieb also immer sich selber treu. Wer ins Morgenland fährt, legt nicht nur Meilen über Wasser und Land zurück. Er reist auch rückwärts durch die Millennia. Da landet er denn und klopft bei Moses und sagt, ›Abba Vater, erzähl mir deine Geschichten bitte noch einmal und mit ein wenig mehr Detail. Wie sahen die Kinnim aus, welche Ägypten plagten, wie es geschrieben steht in Exodus 8? Waren sie Mücken oder Schnaken oder eher doch Bremsen oder gar die argen Schlupfwespen, wie sie Hasselquist auf seiner Reise nach Palästina fand?‹«

Michaelis verstummte. Er blickte erwartungsvoll in den Saal. Niemand wagte zu lachen. Michaelis lachte selbst, ein kurzes, heftiges Lachen, trank, zerrte die Halsbinde vom Hals, warf sie auf den Koran und fuhr fort:

»Es handelt sich nicht nur um Mücken. Es handelt sich nicht nur um Naturalien. Es sind nicht nur Steine, Tiere, Pflanzen, Wetter, Gezeiten und Geographie, die wir in Arabien erforschen müssen, sondern zuvörderst das Menschenleben. Worauf sonst ist die Bibel errichtet? Wir wollen von den Sprachen hören! Auch von denen des gemeinen Volks! Von Sitten und Gebräuchen! Was man mit seinen Toten tut! Von den Weibern, wie viele man hat und wie sie behandelt werden! Es genügt nicht zu eruieren, welcher Linnäische Frosch und Heuschreck es nun im Einzelnen war, der das Land Ägypten plagte, wir wollen auch wissen, welchen Wert oder Unwert man ihm im Morgenland zumisst, heute und damals, was gänzlich dasselbe ist! Schlägt man ihn tot? Hat man ihn lieb? Ist er unrein? Verzehrt man ihn? Hält man ihn in Käfigen? Betet man ihn an? Gibt man ihn zum Brautgeschenk? Trägt man ihn, mumifiziert, als Schmuck um den Hals? Das, meine Herren, sind wichtige Fragen. Sie gehören zusammengetragen und niedergeschrieben und in die Hand dessen, der reist, und er hat sie täglich zu memorieren und seine Wege und seinen Blick danach auszurichten!«

»Und was«, rief einer, sehr leise, »was ist mit den Muselmanen?«

Es war ein Medizinstudent. Er war zum ersten Mal hier. Er plante nicht wiederzukommen. Er saß auch nicht in der ersten Reihe. Er konnte es wagen, Professor Michaelis etwas hineinzurufen.

»Was soll mit den Muselmanen sein?«, fragte Michaelis verwundert.

»Sie leben in dieser Gegend?«, bot der Medizinstudent an.

»Ja, Gott sei es gedankt!«, rief Michaelis. »Es wäre schlimm, wenn die Hottentotten dort wohnten oder die Menschenfresser oder etwa Sie mit Ihrem dünnen Stimmchen! Muselmanen sind vernünftige Leute. Gesunde Urteilskraft spricht aus ihrer Geschichte und viel Verstand aus ihrer falschen Religion. Sie sind unsere Zeugen! ›Abu Vater‹, sagen Sie zum Muselmanen, ›was hat Moses damals erlebt?‹«

Michaelis starrte in Richtung des Medizinstudenten, bis dieser »danke ergebenst« zirpte.

»Facta!«, schrie Michaelis. »Beglaubigte, historische Facta! Die sind nicht die Feinde der Pietät und nicht der Dogmatik und auch nicht der Revelation! Wir wollen nicht den ängstlichen Glauben, der wunderlich am Buchstaben klammert! Dagegen ziehen wir aus! Und nicht nur dauernd nach Palästina! Palästina ist zu Tode erforscht! Dort sitzt schon ein Christ unter jedem Kamel!«

Er sprach nun seit fast drei Stunden. Es war bald Mitternacht. Das Licht blakte, die Luft war schlecht. Nebenan in der Studierstube schnarchte einer, vielleicht der kolossale Diener. Irgendwo schrien ein, zwei Kinder der Familie Michaelis. Seit die Franzosen in der Stadt lagen, las Michaelis entweder spät nachts oder sehr früh am Morgen, da er sich sonst beobachtet fühlte. Er wiederholte: »Facta, Facta«, stöhnte, trank und ließ seinen Blick über die Menge schweifen.

»Da ist es ja!«, rief er. »Unser Fernrohr! Da hinten! Ich hatte es gar nicht gesehen! Kommen Sie doch einmal hervor, Herr Niebuhr! Was drücken Sie sich in die Ecke?«

Alle drehten die Köpfe. Ganz hinten, zum Treppenhaus zu, wo es längst keine Stühle mehr gab, stand ein Student und blickte zu Boden. Es war ein strammer Bursche in einem schlichten Rock und einer billigen Flachsperücke, der keinerlei Anstalten machte, hervorzukommen.

»Unser Mathematikus Niebuhr aus dem Bremischen«, schnurrte Michaelis. »Da steht er und schämt sich. Wofür brauchen wir die Mathesis, wenn wir die Realien und Verbalien der Bibel erforschen? Sie?« Wieder zielte er mit der Gerte in Richtung der ersten Reihe, und wieder wartete er keine Antwort ab.

»Was wollen Sie hier, Niebuhr?«, fragte er über zweihundert Köpfe hinweg. »Was hören Sie die Theologie? Wollen Sie Pfarrer werden? Haben Sie nichts Wichtigeres zu tun? Warum sind Sie nicht im Turm bei Mayer und üben mit dem Hadley-Oktanten?«

Eine ungemütliche Stille hatte sich ausgebreitet. Man kannte das schon. Man fragte sich, warum Carsten Niebuhr, einer der designierten Reisenden in die arabischen Länder, immer wieder in Michaelis’ Vorlesung kam, wenn er doch wissen musste, dass Michaelis ihn nur schikanierte.

Niebuhr hatte sich wortlos verbeugt und strebte zum rückwärtigen Ausgang.

»Bleiben Sie hier!«, schrie Michaelis. Niebuhr hielt inne. Er blickte stur vor sich hin, mit jener hartgesottenen Kühle, die Leuten aus dem Norden oftmals das Leben erleichtert. Als ihn Professor Michaelis voriges Jahr gefragt hatte, ob er nach Arabien wollte, hatte Niebuhr entgegnet, »Jawohl. Wer zahlt?«, und sonst nichts, so wurde erzählt. Das gefiel den Studenten. Viele hätten Niebuhr gerne zum Freund gehabt. Aber man wurde nicht mit ihm warm.

»Schauen Sie sich ihn nur gut an, unseren Abenteurer«, sagte Michaelis. »Was braucht man noch, wenn man ins Morgenland will? Außer der Mathesis? Dem Oktanten? Der Kartographie?«

»Sprache?«, fragte leise der Medizinstudent.

»Jawohl. Doch das ist hoffnungslos. Ich unterweise ihn selbst im Arabischen. Das kann er nicht lernen. Das geht nicht in seinen bremischen Kopf. Hebräisch kann er auch nicht. Besser dressiert man einen Gaul zum Pudel, als Herrn Niebuhr eine komplexe Sprache zu lehren. Was braucht man sonst noch?«

Michaelis blickte in die Menge, dann zu Niebuhr, der wie eingewurzelt nahe bei der rückwärtigen Tür stand.

»Kraft! Animalische Kraft! Arabien ist heiß und gefährlich! Da schickt man keine verzärtelten Herrchen hin! Da schickt man den Niebuhr hin! Prosit auf unseren Niebuhr!« Michaelis leerte sein Glas. »Wir haben es einer glücklichen Fügung zu danken, dass uns ein Bauernjunge in den Schoß fiel. Der hat die Entbehrung mit der Muttermilch eingesogen, in Vaters Hütte auf der düsteren Heide. Der kann nicht nur Wurzeln ziehen, der kann auch Wurzeln essen, der Mathematikus Niebuhr aus Lüdingworth-Westerende. Hiob dreißig! Die dürren Wüsten nagen sie ab, oder die zweimal verheerten Felder. Was an Stauden Geschmack hat, brechen sie gierig ab, und die Wurzeln des Pfriemenkrauts sind ihre Speise. Das sind arabischhebräische Facta, die unser Herr Niebuhr von zuhause kennt!«

Ein Raunen durchlief die Reihen, wo die theologische Hälfte des Publikums saß. Professor Michaelis lächelte.

»Luther war ein braver Mann«, meinte er leutselig, »doch lang ist es her. Schätzen Sie sich glücklich, dass ich meine eigene Übersetzung der Schrift zitiere. Sie ist noch nicht publiziert. Doch zurück zu Stauden und Wurzeln. Was ist Hiob hier widerfahren? Worum handelt es sich bei dem Gewächs namens rethem? Ist es der Kalistrauch, die Tatarendistel, welche die Ärmsten gierig verspeisen? In Palästina ist sie überall, diese Distel. Wächst sie in Arabien auch? Im glücklichen Arabien? Im wüsten Arabien? In allen Arabiae auf Gottes schöner Erde? Bald können wir Niebuhr fragen, wie ihm die Wurzel bekommen ist. Doch was, beim Teufel, ist rethem genau? Der Prophet Elia schläft darunter, als der Engel ihn anrührt, und Hiobs Familie frisst es von unten ab. Was ist hebräisch rethem, arabisch ratam? Das ist das nämliche Wort! Wenn ich ›Pfriemenkraut‹ übersetze, ist dies nichts als ein Notbehelf. Wie sieht sie aus, wie riecht sie, wie schmeckt sie, die Pflanze rethem gleich ratam? Wie Luthers Wacholder gewiss nicht. Das ist ein Kraut, das vermaledeite rethem, dem es auf der Wartburg zu kalt ist! Denken Sie mit, meine Herren! Betrachten Sie nichts als erwiesen, nur weil Doktor Luther es schrieb! Und was haben sich hier nicht die Exegeten zerquält. Die Sache haben sie mildern, Hiobs Leuten das Wurzelfressen ersparen wollen, und so lasen sie gegen alle Vernunft, dass man den Strauch nur verbrennt und nicht isst. Doch man verbrennt keine Sträucher, wo diese Geschichte spielt. Dort brennt man Mist! Getrocknete Fladen! Kamelschiss! Das ist Allgemeingut! Solches zu eruieren, bedarf’s des Niebuhrs nicht!«

Über all dem rethem und ratam hatte Professor Michaelis den Studenten aus dem Bremischen fast vergessen gehabt. Jetzt suchte er ihn mit den Blicken. Doch Carsten Niebuhr war unbemerkt durch die Tür geglitten und längst aus dem Haus.

Die Nacht war sternenklar. Niebuhr ging zur langen Jüdengasse hinunter, rechterhand an St. Jacobi vorbei und die Weendergasse nach Süden. Weil er Tag und Nacht die Kartographie übte, sah er stets eine Windrose über allem schweben, als seien Welt und Weltplan das Gleiche. Von Südsüdwest kam ein Schwein gelaufen. Seit die Franzosen in der Stadt lagen, war es nachts so hell, dass alles in Unordnung geriet.

Niebuhr mochte Göttingen recht gern. Es mochte es lieber als Bremen und viel lieber als Hamburg. Es mischten sich in Göttingen auf angenehme Weise das Bäurische und die Vernunft. Manchmal, selten, da er kaum Zeit fand, sich zu vergnügen, spazierte Niebuhr im Grünen umher, etwa beim Wall vor dem Groner Tor, und grübelte über die Wissenschaft. Wie die Universität sie hervorbrachte. Wie die Stadt sie aufsog. Vielleicht weckten nicht die Franzosen nachts die Tiere auf, dachte er übermüdet, sondern die ständigen Kollegia der Universität. Er schaute dem Schwein hinterher, das sich zum Jacobikirchhof trollte, und holte tief Luft in der kühlen Nacht, eine Erleichterung nach dem stickigen Hörsaal.

Nun war Michaelis wieder einmal überstanden. Was er nicht alles wusste. Carsten Niebuhr, der ein Talent dafür hatte, seinen Geist nur auf das zu konzentrieren, was für seine eigene Pflicht von Bedeutung war, sortierte rethem und ratam aus. Er war der Mathematikus der anstehenden Expedition. Rethem gleich ratam ging ihn nichts an. Die Pflanzen gingen den Physikus an, Herrn Forsskål aus Schweden. Sollte der sich die Pflanzen merken. Und der Philologus von Haven die Wörter dazu. Die Zeit drängte. In einem Jahr wäre man wohl schon auf See. »Geht hin und forscht und bringt mir Geschenke mit, ihr drei Weisen aus dem Abendland«, hatte Michaelis gesagt, in einem fast lieblichen Ton. Da hatte der Wein ausnahmsweise sein Gift verdünnt. Dafür bedurfte es einer beträchtlichen Menge.

»Atakallamu, tatakallamu, tatakallamina, tatakallamani, yatakallamu, tatakallamu«, murmelte Niebuhr vor sich hin. Das rollte nicht leicht von seiner Zunge. Doch er würde es lernen. Hier irrte Professor Michaelis. Carsten Niebuhr konnte durchaus Arabisch lernen, wenn er nur eine ordentliche Methode fand. Michaelis würde noch stolz auf ihn sein. Er überquerte den Kornmarkt. Dabei war er so sehr mit dem Arabischen beschäftigt, dass er den Fischabfall nicht sah, der sich um den Fischstein verbreitete, und fast darin ausgerutscht wäre. Wohl hatte man gestern Fischmarkt auf dem Kornmarkt gehalten.

In der Stinkenden Gasse beschleunigte er seinen Schritt. Sie stank nicht viel mehr als der Kornmarkt, doch wahrscheinlich stank sie moralisch. Franzosen, Studenten, schlechte Frauenzimmer, magere Hühner und ein äpfelnder Esel waren hier schlaflos zugange. Jemand hatte mitten auf der Straße ein Feuer angezündet und alles lärmte und schrie. »Yatakallamuna, yatakallamna«, sagte Niebuhr gewissenhaft her. Das hieß ›sie sprechen, sie sprechen‹. Der Araber unterschied genau, ob es nun Männer oder Frauen waren, die sprachen. Bei Männern hing ein -muna hinten am Verb und bei Weibern ein -mna. Auch ob zwei oder mehr Leute sprachen, konnte man der Grammatik entnehmen. Das hieß dann, je nachdem, Dualis oder Pluralis. Im Grunde kam die arabische Sprache dem mathematischen Denken entgegen. Der Araber war sehr exakt. Seine Frauen sprachen per -mna, doch ansprechen durfte sie keiner. Damit war in Arabien nicht zu spaßen. »Das muss man aber dem Niebuhr nicht einbläuen, unser Niebuhr spricht auch auf der bremischen Heide kein Weibsbild an«, hatte Michaelis, nicht nur einmal, gesagt. Damit hatte er recht. Carsten Niebuhr hatte eine gewisse Scheu vor Frauen und Mädchen. Sie anzusprechen, dachte er, könnte den Eindruck erwecken, man hätte genügend Geld, sie zu heiraten. Woher Professor Michaelis das allerdings wusste, war ihm ein Rätsel. Professor Michaelis wusste die erstaunlichsten Dinge.

Sprach man die Frauen oder Töchter eines Mohammedaners an, wurde man umgebracht. Sagte man ein Vaterunser, wurde man ebenfalls umgebracht. Ging man zu nahe an Mekka heran, wurde man umgebracht. Selbst wenn man im Stehen und nicht auf den Knien sein Wasser abschlug und sich dabei erwischen ließ, wurde man schleunigst umgebracht. Solches hörte Niebuhr ständig. ›Umbringen‹ war das Wort, das am öftesten fiel, wenn das Gespräch auf Mohammedanisches kam. Professor Michaelis sorgte sich allerdings wenig. »Pah, die bringen den Niebuhr nicht um«, hatte Michaelis gesagt, »die machen ihn lieber zum Mundschenk, mit seinen nordseeblauen Augen.« Darauf hatte er so lange schmutzig gelacht, bis auch der Letzte begriffen hatte, was Mohammedaner unter einem Mundschenk verstanden. Niebuhr ließ sich durch solche Reden nicht aus der Ruhe bringen. Man sollte schließlich keine Freundschaften im Morgenland schließen. Man sollte sich nicht ins arabische Leben verflechten. Man sollte nur observieren und messen und rechnen, die Koordinaten der heiligen Schrift abstecken und zusehen, dass man nicht etwa den Durchfall bekam. Der arabische Durchfall, so Michaelis, sei tödlicher als jeder Muselman. Du aber wirst haben viel Krankheit, bis dass dein Eingeweide herausgehe. 2. Chronik 21. Das sei der biblische Durchfall gewesen und sei der arabische Durchfall bis heute. Ein Arzt würde mitreisen und das eruieren und auch darauf achten, dass keinem der Forscher die Eingeweide herausgingen, nicht dem Physikus, nicht dem Philologus und auch nicht dem Mathematikus. Niebuhr stieg mit Umsicht über einen hinweg, der zusammengerollt im Schmutz schlief. Er sah seiner Reise mit Zuversicht und Spannung entgegen.

Vollends begriffen hatte er immer noch nicht, wozu die Gottesgelehrsamkeit die Mathesis brauchte. Das moderne Christentum nach Göttingischer Weise, so schien es, bediente sich eines Hadley-Oktanten und eines Newtonschen Tubus, um den Glauben in Ordnung zu bringen. Michaelis konnte dies gewiss erklären, doch für die großen Kollegia in seinem Haus waren solche Grundsatzfragen viel zu schlicht. Immer hoffte Niebuhr darauf, dass Michaelis den theologischen Urgrund der arabischen Reise und den Nutzen aller losgeschickten Personen bespräche, doch immer wurde er enttäuscht, immer gab es nur böse Worte, Heuschrecken, Pfriemenkraut und den Koran. Niebuhr hatte Gott um Rat und Lenkung gebeten, weil Michaelis weder riet noch lenkte, doch Rat und Lenkung blieb überall aus. Mehr als ein wenig von dem, was Michaelis die Kinderfrömmigkeit schimpfte, fand Niebuhr in seinem Herzen nicht. So warf er sich denn auf Mathesis, Sternkunde und Kartographie. Gott Vater würde seine Hand über ihn halten. Und Michaelis wäre begeistert. Eines Tages, wenn sie sicher heimgekehrt wären, würde Professor Michaelis vollends begeistert sein, was sie im Morgenland alles gefunden hätten. Diesem Tag sah Niebuhr freudig entgegen.

Nun konnte er das Observatorium sehen. Man hatte es erst vor wenigen Jahren auf einen der südlichen Stadttürme gebaut, wie ein eigenes kleines Haus oder Kirchlein auf einem runden Podest, hoch oben über der Stadt. Fast jeden Tag ging das Gerücht, die Franzosen hätten es geschlossen, beschlagnahmt, gar ein Pulvermagazin dort hineinverlegt, doch das glaubte Niebuhr nicht. Schon zu oft war es erzählt worden, und jedes Mal saß Professor Mayer dann dort oben ganz unbehelligt und ging seiner Arbeit nach.

Auch den Krieg hatte Niebuhr aussortiert, genau wie rethem und ratam. Im glücklichen Arabien würde der Krieg nicht sein. Vielleicht in Ostindien. Dort war der Krieg ebenfalls hingedrungen, wie in der Frankfurter Zeitung zu lesen war. Doch nach Ostindien wollte man nicht. Dort hatte sich Biblisches nie ereignet. Dort waren keine Geschenke für Professor Michaelis zu holen.

»Ansa, tansa, tansayna, yansa, tansa«, murmelte Niebuhr. Ob das glückliche Arabien wirklich so glücklich war? Bald sähe man es mit eigenen Augen und wahrscheinlich interessierte es keinen, nicht Michaelis, nicht die dänische Krone, die dessen exegetische Expedition finanzierte, denn die Frage, wie glücklich Arabien war, fiel gewiss unter ›läppischer Dreck‹.

Professor Mayer hatte schon auf Niebuhr gewartet. Mit einem kleinen holländischen Schiffsfernrohr hatte er aus dem Nordfenster gespäht, wann sein Lieblingsstudent denn endlich erschiene. Er freute sich jede Nacht auf ihn, wie er von Norden daherkam, mit verschlossener Miene und schnellem, soldatischem Schritt, auf den Lippen arabische Wörter. Er lief die Treppe hinunter, um ihn zu begrüßen.

Mayer schrieb Mondtafeln. Darauf basierte sein Lebenswerk. Das dauernde Schreiben und Immerweiterschreiben von Mondtafeln, so nützlich es für Theorie und Praxis der Wissenschaft war, erschöpfte die Augen und war auch für die Seele nicht nahrhaft. Mayers Seele, die eine weiche war, zehrte noch immer vom Halleyschen Kometen. Dieser war vor wenigen Wochen durch das Perihel gegangen, genau wie es Halley vorhergesagt hatte. Der schöne Schwanzstern, dessen Nucleus, Dunstkreis und bläulich strahlender Schweif hatten Mayer so angerührt, dass er kaum etwas dazu hatte zu Papier bringen können. Er hatte seinen kleinen Sohn aus dem Bett gezerrt, ins Observatorium getragen, dort auf den Schoß genommen und seine Hände um den vierschuhigen Newtonschen Tubus gelegt, auf dass er den Kometen dadurch betrachten und sich dies für sein Leben merken konnte. Das vom Schlaf zerzauste Haar seines Sohnes vor Augen und ohne den Kometen selbst noch zu sehen, hatte Professor Mayer einige Tränen vergossen und sich nicht dafür geschämt. Danach hatte er die Chose trockenen Auges mit Passageninstrument und Mauerquadrant vermessen. Eine gewisse Empfindsamkeit, fand Mayer, sei jedem Astronomen gestattet. Schließlich blickte er nachtaus, nachtein von Amts wegen ins Ewig-Unendliche.

»Waren Sie schon wieder bei Michaelis?«, fragte Mayer und schüttelte Niebuhrs Hand. »Sie sind ganz verzweifelt. Warum tun Sie sich das an?«

»Verzweifelt?« Niebuhr blickte verdutzt an sich hinunter, als sei Verzweiflung etwas, das auf dem Rock klebt wie Schmutz. »Von Haven geht doch auch hin.«

»Von Haven ist das Hündchen vom Michaelis. Er sitzt beim Katheder und wedelt.« Professor Mayer warf Niebuhr einen langen Blick zu, in der Hoffnung, dass dieser lächeln oder sich empören möge. Doch Niebuhr lächelte nicht und empörte sich nicht. Er runzelte die Stirn, als versuche er sich den Philologus von Haven beim Wedeln vor einem Katheder vorzustellen, leibhaftig und nicht metaphorisch.

Mayer nahm Niebuhr mit nach oben. Er setzte ihn an den Tisch neben dem mittelgroßen Tubus und ließ ihn die heutigen Zahlen ins Reine schreiben. Das tat ihm gut, wusste Mayer. Niebuhr schrieb gerne Zahlen. Auch zeichnete er gerne etwas ab. Er war sich nie zu schade für Kopistendienste. Oft schien es Mayer, als kopierte er lieber, als dass er alles bedachte. Dabei dachte er gut. Er war gewitzt. Man musste ihn nur ermutigen. Er legte Niebuhr die Hand auf die Schulter. »Warum hasst er Sie so, Michaelis? Was haben Sie ihm getan?«

»Wenn ich das wüsste.« Niebuhr kopierte Fixsternparallelen. »Vielleicht ist er an meinem Arabisch verzweifelt. Ich bin an dem Luckmann verzweifelt.« Er richtete das mittelgroße Teleskop auf den Jupiter, der im Süden beim Antares stand. »Das brachte ihn wahrscheinlich auf.«

»Wer ist der Luckmann?«

»Ein alter Araber. Der Fabeln erzählt.« Niebuhr studierte durch den Tubus die Monde. »Er ist bibelalt, soweit ich verstanden haben. Er sagt in bibelaltem Arabisch, ›Esel schreien so hässlich‹ et cetera, irgendwo im Koran. An dem bin ich verzweifelt. Michaelis ritt auf dem Luckmann herum und dann verriss er den Muhammad wie ein Rezensent von der Zeitung. Dessen Schreibstil und Prosodie, und dass er klinge wie der Magister Lobesan mit seinen Knittelversen und zusammengekramten Phrasen. Darüber hat er ewig geschimpft. Ich dachte, das sei wohl kein gutes Gespräch, wenn ich in Arabien sagte, euer heiliges Buch ist voll der schönsten Vernunft, aber welch schlimme Dichtung. Das wollte ich mir nicht merken. Und wozu mir der Luckmann taugt, das wusste ich eben auch nicht. So redet doch keiner. Das hat doch keinen Nutzen. Da ging ich und lernte aus Büchern weiter.«

»Ich dachte, Michaelis erteilte Ihnen Privatlektionen?«

»Ja, gewiss.«

»Sie sagten zu Michaelis, ›ich sehe keinen Nutzen in Ihrem Privatunterricht, Herr Professor, ich lerne lieber aus Büchern‹?«

»Ich will doch seine Zeit nicht verschwenden.« Liebevoll skizzierte Niebuhr die Positionen von Europa und Kallisto. Die übrigen Monde waren bedeckt.

Mayer begann zu lachen. Niebuhr schaute ihn verwundert an. Mayer wollte dem jungen Niebuhr die Welt erklären, doch stattdessen erklärte er ihm, dass man so nah am Okular nicht reden soll, weil der Atemhauch sonst alles befeuchtet.

Als er wieder Zahlen schrieb, fragte ihn Professor Mayer noch einmal, warum er sich dauernd von Michaelis schikanieren ließ.

Niebuhr blickte auf. Er hatte die Perücke abgenommen. Seine Haare standen zu Berge und an der Stirn war noch der Abdruck, wo die Perücke gewesen war. Mayer fragte sich, wann er eigentlich schlief.

»Ich mag Michaelis«, sagte Niebuhr langsam. »Er weiß so viel. Ich begreife davon so wenig. Er weiß von allem etwas, und von allen Sprachen sehr viel. Er übersetzt die Bibel neu. Das macht er im Kopf, er schreit es zu seinem Famulus hin, der alles niederschreibt, und ist dabei nicht mal nüchtern. Er jongliert mit dem mosaischen Recht wie ein Winkeladvokat, so ganz ohne Scheu. Er hat einen freien Geist. Er blickt Gott frei an. Gott und die Welt. Er ist mit allem frech per Du, ohne Feierlichkeit. Ich verstehe ihn nicht. Ich bewundere ihn.«

Mayer lächelte. Er wollte Michaelis’ freien Geist nicht besprechen. Er nahm Niebuhr die Ephemeriden weg und sie übten mit dem Hadley-Oktanten, was nachts kein Kinderspiel war.

Jahrs darauf verließ Carsten Niebuhr Göttingen, um sich mit dem Philologus von Haven, dem Physikus Forsskål, einem Zeichner, einem Arzt und einem schwedischer Diener von Kopenhagen nach Konstantinopel einzuschiffen. Ein vielhundertseitiges Schriftstück, das die Instruktionen und alle Fragen enthielt, welche Professor Michaelis an die Bibel und ans Morgenland stellte, lag in seinem Gepäck. Viele Gelehrte, aus vielen Ländern Europas, hatten brieflich etwas dazu beigesteuert.

Michaelis sagte ihm nicht Adieu. Professor Mayer schleppte mit seinem Famulus einen Quadranten herbei, den er mit eigener Hand graduiert hatte, zurrte ihn mit Stricken auf dem Kutschendach fest und wusste dann nichts zu sagen.