Читать книгу Den Religionen auf der Spur - Claudius Müller - Страница 14

На сайте Литреса книга снята с продажи.

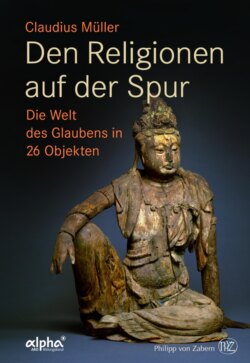

Das Universum auf der Drachenrobe

ОглавлениеBis vor gar nicht langer Zeit stachen die hohen kirchlichen, weltlichen und militärischen Würdenträger aus der Masse der Bevölkerung durch besonders prunkvolle Gewänder hervor, durch Roben mit kostbarem Besatz aus Hermelin oder Zobel oder durch bunte Uniformen, die zusätzlich mit Orden geschmückt waren. Das hat sich heute, mit wenigen Ausnahmen, geändert, doch zu allen Zeiten machten Kleider Leute, wie es so schön heißt. Diese auffallende Robe aus Seide mit vielfarbigen Stickereien muss einen besonderen Mann „gemacht“ haben, und in der Tat: Es handelt sich um eine „Drachenrobe“, bekannt als das Gewand des Kaisers von China. Das aber kann so nicht recht stimmen, denn allein in den westlichen Sammlungen werden etwa sechstausend solcher Drachenroben aufbewahrt, und man kann bei einem knappen Dutzend chinesischer Kaiser, die zwischen dem 17. und dem 20. Jahrhundert als Träger in Betracht kommen, nicht annehmen, dass sie alle ihre Gewänder den Museen überlassen hätten. Im Übrigen, was die Masse der chinesischen Bevölkerung betrifft, so gehört traditionelle bäuerliche Kleidung aus China bis hin zur originalen blauen Mao-Jacke zu den eher raren Fundstücken in diesen Sammlungen.

Die Einordnung des vorliegenden Gewands als „kaiserlich“ ist dem Drachendekor geschuldet, insbesondere der Tatsache, dass es sich um einen Drachen mit fünf Krallen handelt, denn es gibt auch solche mit vier oder drei Krallen. In Wahrheit ist das Kriterium „Drache“ allein für diese ehrenvolle Bezeichnung nicht ausreichend. Wertvolle Roben dieser Art wurden zwar als Geschenk des Kaisers an Gesandte aus fremden Ländern oder verdienstvolle Minister überreicht, aber üblicherweise auch von hochrangigen Beamten und ihren Frauen als Zeichen ihrer Würde getragen, außerdem von reichen Händlern gemeinsam mit Beamtenrängen käuflich erworben, selbst als Theaterkostüme verwendet und am Ende der Kaiserzeit gezielt für einen Markt von westlichen Interessenten hergestellt. Der Drache ist in der chinesischen Tradition von alters her das Symbol des Herrschers, so wie der Phönix das Symbol seiner Gemahlin ist. Beide mythischen Tiere stehen generell für Erfolg und gesellschaftlichen Rang, und besonders der Drache verkörpert darüber hinaus das Glück schlechthin. Unter den zwölf Jahrestieren des chinesischen Zyklus ist er das höchstangesehene und erstrebenswerteste. Kindern, die in einem Drachenjahr – zuletzt 2012 – geboren werden, ist das Glück in die Wiege gelegt, was auch immer man darunter versteht. Entsprechend verbreitet ist der Drache weit über den unmittelbaren Einflussbereich des Kaisers hinaus als Motiv auf Keramiken, Textilien, in Gemälden, als Steinskulptur oder Holzschnitzwerk.

Das hier gezeigte Gewand kann unter den genannten Einschränkungen als Grundversion einer „kaiserlichen Drachenrobe“ mit ihren insgesamt neun fünfkralligen Drachen auf Vorder- und Rückseite angesehen werden. Die Drachen haben ihr Maul weit geöffnet und verfolgen scheinbar spielerisch mit ihrer Zunge eine Flammenperle. Als eine der Acht Kostbarkeiten ist die Perle ein verbreitetes Motiv und verkörpert in der taoistischen Tradition Chinas Reinheit. In Verbindung mit dem Drachenemblem ist sie indes eher ein buddhistisches Symbol, das für die Suche nach Erkenntnis und den Weg zur Erleuchtung steht. Verstärkt wird dieses Sinnbild noch, wenn zwei Drachen einander gegenüberstehen und um eine Perle kämpfen. So ausdrucksstark diese Gesamtkonstellation wirkt, so verwirrend ist sie zugleich für den Betrachter, handelt es sich doch um die Robe eines Kaisers von China, des Sohnes des Himmels und höchsten Vertreters der konfuzianischen Tradition. Repräsentiert er nunmehr auch den Buddhismus, eine eigentlich fremde, nicht chinesische Religion, die nur von einigen Philosophen und Gelehrten hochgehalten wird oder bestenfalls als Teil der Volksreligion lebendig geblieben ist?

Es handelt sich hier um einen nur scheinbaren Widerspruch, den es im historischen Kontext aufzulösen gilt. Anfang des 17. Jahrhunderts eroberte das Volk der Mandschu China. Als Nachfolger der chinesischen Ming-Kaiser gründeten ihre Führer eine neue Dynastie unter der Bezeichnung Qing (die „Klare“), die von 1644 bis 1912 über das Reich der Mitte herrschte. Die Mandschu lebten ursprünglich als Jäger und nomadisierende Viehzüchter, später auch als sesshafte Ackerbauern im Nordosten von China an der Grenze zu Sibirien. Sie zählten lediglich einige Millionen Menschen, die für etwa zweieinhalb Jahrhunderte einen etablierten und von einer gut ausgebildeten Bürokratie organisierten Staat von 360 Millionen sesshaften Chinesen regieren sollten. Dass ihnen dieses Unterfangen letztlich gelang, beruhte vor allem auf drei Faktoren: auf den politischen Fähigkeiten der ersten drei Kaiser, die bis Ende des 18. Jahrhunderts – also über eine sehr lange Periode hinweg – im Amt waren, auf der Kooperation der Mandschu mit der konfuzianischen Beamtenschaft sowie auf der Bewahrung wesentlicher Teile ihrer traditionellen Identität, mit der sie sich sichtbar von den Chinesen absetzten. Auch ohne sich mit Einzelmotiven der Drachenrobe auseinanderzusetzen, spürt der Betrachter auf den ersten Blick, dass sie ihrem Träger unmittelbar Glanz, Würde und Unnahbarkeit verleiht. Die Kenntnis der Vorgeschichte, die zur Entstehung eines solchen Gewands führte, und die konkrete Betrachtung seiner Motive zeigen, dass in ihm zwei gänzlich verschiedenen Traditionen bezüglich Material, Schnitt und Dekor in einer neuen, gleichsam naturwüchsigen Einheit aufgegangen sind. Die Robe illustriert das eigenständige politische und religiöse Bewusstsein der Mandschu und signalisiert zugleich die Beständigkeit eines konfuzianisch organisierten Beamtentums mit fast zweitausendjähriger Geschichte.

Die traditionelle Kleidung der Mandschu basierte auf Tierhäuten, einem Material, das sie nicht nur in ihrer Heimat vorfanden, sondern das auch ihrer Lebensweise in der Steppe, in Wäldern und Sümpfen am besten angepasst war. Dem gegenüber war in China Kleidung aus Baumwolle üblich, selten aus Seide – zu Repräsentationszwecken und um die eigene gesellschaftliche Position kundzutun. Die Verarbeitung etwa eines Hirschfells mit Bein- und Schwanzansatz erforderte einen besonderen Zuschnitt der vorgegeben Form, aus der großflächige Einzelteile mit so wenig Abfall wie möglich zu einem Gewand zusammengenäht wurden. Die sinnvolle ökonomische Nutzung des Materials galt zwar genauso auch für den Zuschnitt der Seide, doch unter einer anderen Prämisse: Es handelte sich dann um gewebte Stoffbahnen, deren Breite festgelegt war. An die Vorgaben der traditionellen mandschurischen Lederkleidung erinnert ein besonderes Detail der Drachenrobe, nämlich die auffallende Rundung der Ärmel in der Achselhöhle. Ein weiteres Erbe der nördlichen Herkunft der Mandschu sind die überlangen und eng anliegenden Ärmel der Robe mit dem angesetzten, sich zu den Händen hin erweiternden Abschluss, den sogenannten Pferdehufmanschetten. Die Jagd in den mandschurischen Wäldern war vor allem im Winter von den kalten Witterungsbedingungen bestimmt; wenn sich der Jäger urplötzlich einem Hirsch gegenübersah, musste er auf die Schnelle bereit sein, Pfeil und Bogen sicher und erfolgreich zu handhaben: Weite Ärmel, in denen man sich verfangen konnte, wären nur hinderlich gewesen, und zugleich behielt man immer warme Hände, da die Manschetten wie ein Muff fungierten. Später, in der chinesischen Version, konnten die Beamten und Würdenträger bei offiziellen Anlässen ihre Hände in den Manschetten verbergen, wie es der Verhaltenscode vorschrieb.

Dass die Robe über der Brust besonders weit bis unter die linke Achsel übereinandergezogen wird, also sozusagen vorne „doppelt gepolstert“ war, diente bei der ursprünglichen Kleidung vermutlich auch als Schutz vor der Kälte. Das damit verbundene Knöpfen des Mantels auf der linken Seite widerspricht einem bekannten, Konfuzius zugeschriebenen Ausspruch: Demnach habe einer der Unterschiede zwischen Chinesen und Barbaren darin gelegen, dass man in China die Gewänder auf der rechten Seite knöpfte; die Mandschu hätten somit ihren traditionellen Brauch nach der Eroberung Chinas aufgegeben. Doch der alte Weise wurde durch die Geschichte widerlegt, da historisch weder für die Chinesen noch die Barbaren eine durchgängig einheitliche Praxis des Schließens der Kleider auf der linken oder rechten Seite belegbar ist. Eindeutig mandschurischen Ursprungs hingegen ist der auffallend hoch angesetzte Schlitz vorn und hinten jeweils in der Mitte der Drachenrobe – ein scheinbar nebensächliches Detail, das nur funktional zu erklären ist. Es ist zurückzuführen auf die ursprüngliche Form der mandschurischen Kleidung, die so geschnitten sein musste, dass man sie auch zu Pferde tragen konnte, also bei der Jagd, der Begleitung der Herden oder militärischen Auseinandersetzungen. Der Schlitz blieb wie die Hufeisenmanschetten in der offiziellen Hofkleidung in China erhalten, wenngleich es weder bei Audienzen noch bei rituellen Verpflichtungen notwendig war, hoch zu Ross zu erscheinen.

So lassen manche Besonderheiten im Schnitt der Drachenrobe ein Erbe erkennen, das die Mandschu aus den Wäldern und Steppen des Nordens ins Reich der Mitte begleitet hat. Die Mandschu waren nicht unvorbereitet gekommen: Sie hatten bereits rege wirtschaftliche und damit auch kulturelle Kontakte zu den Chinesen, da aus ihrer Region seit Jahrhunderten wertvolle Pelze und heißbegehrter Ginseng nach Süden exportiert worden waren. Wie verfährt man aber im Alltag mit einer erdrückenden zahlenmäßigen Übermacht und wie passt man sich einem unerschütterlich scheinenden Selbstbewusstsein an, das über drei Jahrtausende hinweg gewachsen ist? Eine der Antworten auf diese Fragen hat ihre Spuren im Dekor der Drachenrobe hinterlassen, die sich unter dem Einfluss der Mandschu von einem kaiserlichen chinesischen Prunkgewand zu einem universalen Herrschaftssymbol wandelte.

Auf den ersten Blick ist die übergreifende Komposition der Robe zu erkennen: Den Hintergrund bildet ein von Wolken durchsetzter blauer Himmel über einem in bunten Farben stilisierten Meer, dessen schäumende Wellen sich an einer zentralen Bergspitze brechen, dazu sind verschiedene naturalistische Symbole und Motive über die gesamte Fläche verteilt. Es ist das traditionelle Muster der chinesischen Weltsicht, das sich in dieser Zusammenstellung widerspiegelt, aufbauend auf den drei in China verbreiteten religiösen Grundlehren: dem Konfuzianismus, dem Taoismus und dem Buddhismus.

Dass sich der Drache in Szene setzt, überrascht wenig, ist er doch das Emblem des Kaisers per se: In neunfacher, goldgestickter Ausführung und in alle Richtungen Ausschau haltend überragt er sämtliche anderen Motive. Zugleich steht er für Konfuzius (ca. 551–479 v. Chr.), dessen Mutter der Legende nach von einem Drachen auf mystische Weise geschwängert wurde. Die Lehren des Konfuzius bildeten die Grundlage der Staatsideologie des chinesischen Kaiserreiches und wurden seit dem 2. Jahrhundert v. Chr. von den Beamten und Gelehrten propagiert. Wir haben es hier mit der höchsten Drachenpotenz zu tun: vorne fünf, hinten drei und ein weiterer, der sich zeigt, wenn man die Robe frontal öffnet und den innen aufgestickten „verborgenen Drachen“ sichtbar werden lässt. Die neun ist nach chinesischer Vorstellung die „höchste“ und am meisten Glück bringende Zahl.

In den Himmel eingewebt sind traditionelle Symbole wie Fledermäuse, Kraniche, Blumen und Pfirsiche, die generell ebenfalls Glück, Erfolg, Reichtum, viele Söhne und langes Leben versprechen. Eine andere Gruppe von Symbolen ist dem Taoismus zuzuordnen, der auch von konfuzianischen Gelehrten häufig als eine Art „Feierabendideologie“ gepflegt wurde und sich vornehmlich der Philosophie bis hin zum Thema der Unsterblichkeit widmete. Auf die Frage nach jener geben die seit dem 13. Jahrhundert sehr populären Acht Unsterblichen ihre Antwort; sie wurden mit den ihnen zugeordneten Emblemen Kastagnetten, Blumenkorb, Bambustrommel, Flaschenkürbis, Schwert, Flöte, Lotos und Fächer in den Dekor der Robe aufgenommen.

Als dritte Religion präsent ist der Buddhismus, der – in der traditionellen Sicht der Gelehrten und Beamten als fremd, nicht chinesisch angesehen – zeitweilig staatlich verfolgt, dann aber im Laufe der Jahrhunderte als Teil der Volksreligion in den chinesischen Alltag integriert wurde. Auch seine Lehre ist in den Dekor der Drachenrobe eingeflossen; sie wölbt sich geradezu über dem Kosmos vielfältiger Vorstellungen. Neun Drachen kämpfen um die Perle, das Symbol der buddhistischen Erleuchtung. Das Weltenmeer, assoziiert durch die fünffarbigen Wellenstreifen, erstreckt sich in alle „fünf“ Himmelsrichtungen (die uns geläufigen vier Richtungen und die Mitte) mit dem buddhistischen Zentralberg Meru in der Mitte. In den Wellen – lautlich identisch mit dem Wort für „Audienz“ und damit ein frommer Wunsch für die vom Kaiser mit Roben Bedachten – schweben die acht Sinnbilder des Buddhismus: das Rad der Lehre, der Schirm, die Lotosblüte, der endlose Knoten, die Vase der Unsterblichkeit, die Meeresschnecke, der Fisch und der Baldachin.

Wie nun ist es aber zu erklären, dass dieser zwiespältig wahrgenommene und als fremd empfundene Buddhismus auf einer im ureigensten Sinne chinesischen Kaiserrobe eine derart auffallende Rolle spielt, ja, als alles umgreifender Rahmen figurieren sollte? Die Eroberer aus der Mandschurei waren den Chinesen nicht nur zahlenmäßig weit unterlegen, sondern in deren Augen auch kulturell Barbaren. Wie schon frühere Eroberer aus der Steppe, etwa die Mongolen, die im 13. und 14. Jahrhundert China beherrschten, waren die Mandschu dank ihrer nomadisierenden Lebensweise außerordentlich gute, vorausschauende Organisatoren und hatten diplomatische Erfahrung im Schmieden von Koalitionen mit feudalen Klan-Fürsten. Das kam ihnen zugute in der unumgänglichen politischen Auseinandersetzung mit der chinesischen Beamtenschaft, deren konfuzianischer Ideologie sie scheinbar nichts entgegenzusetzen hatten. Doch sie hatten den Buddhismus, den sie mit anderen Nichtchinesen wie den Tibetern und Mongolen teilten und den sie nun als ideologische Grundlage und Selbstverständnis den konfuzianischen Beamten gegenüber hochhielten. Bewusst bewahrten sie weitere eigene Traditionen, etwa ihre Art der Ahnenverehrung, den Schamanismus, ihre Sprache und Schrift sowie bestimmte Kleidungstraditionen. Die konfuzianische Beamtenschaft war nötig, um den Staat „am Laufen zu halten“, doch in ihrer äußeren Erscheinung grenzten sich die Mandschu demonstrativ von den Chinesen ab: Sie schrieben allen chinesischen Männer vor, einen Zopf zu tragen, zugleich untersagte man den eigenen Frauen, die als „barbarisch“ empfundene Sitte der Fußverkrüppelung der vornehmen Chinesinnen zu übernehmen.

In dieser Entwicklung wird die Drachenrobe zu einem eigenständigen historischen Dokument. Der Kaiser, der dieses Gewand trägt, stellt die Achse dar, die Himmel und Erde verbindet. Als Himmelssohn steht er im Zentrum der Erde auf dem Weltenberg, inmitten des Ozeans, und alle seine Beamten, an die Roben dieser Art weitergegeben wurden, sind Teil dieser Achse, die sich wie eine riesige Pyramide bis an die Grenzen des Reiches ausdehnt: Sie repräsentieren gleichsam als Botschafter den Kaiser und üben in seinem Namen die Macht über alle Untertanen aus. Die Kaiser der Qing-Dynastie förderten gezielt den Buddhismus, etwa durch Tempelbauten und Wallfahrten. Einer der herausragenden Kaiser der Qing-Dynastie, Qianlong (reg. 1736–1796), sah sich selbst als Wiedergeburt eines Bodhisattva und wurde so häufig in Bildern und Drucken dargestellt. Und die kaum weniger bedeutende letzte Kaiserin von China, Cixi (reg. 1875–1908), ließ sich als Bodhisattva, als Barmherzige Guanyin im Lotosblütenteich, malen und fotografieren.