Читать книгу Mit dir, Ima - Daniela Kuhn - Страница 4

1

ОглавлениеIm Dezember treffen sich die Israelis in grossen Gruppen am Strand, junge Familien mit zwei oder mehr Kindern, die alle miteinander befreundet zu sein scheinen, obwohl sie sich bis vor Kurzem noch nicht gekannt haben. Goa ist ihr Winterdomizil. In meinem Bett, unter dem Moskitonetz, höre ich die Nachbarskinder miteinander spielen oder ihren Eltern rufen: «Abba, Ima!» – Vater, Mutter!

Hebräisch ist die Sprache meiner Mutter, unsere Geheimsprache. Vorgestern habe ich per Skype mit ihr gesprochen. Bevor ich abreiste, habe ich ihr ein Tablet gekauft und ihr gezeigt, wie sie es benutzen muss. Sie ist zweiundachtzig Jahre alt und hatte bisher weder Smartphone noch Computer. Es wird noch etwas dauern, bis sie das Gerät mühelos bedienen kann. Aber ich glaube, sie wird es lernen. Und bis dahin hilft ihr Ben.

Ben ist ihr Freund. Die beiden haben sich vor acht Jahren im Zürcher Seefeld kennengelernt, sie waren Nachbarn im selben Haus. Ben hatte während Jahrzehnten mit seiner Mutter dort gewohnt. Sie war gerade verstorben, als meine Mutter einzog, der Himmel schickte ihm einen veritablen Ersatz. Später gelangte das Haus in die Hände eines Spekulanten, meine Mutter zog in eine Wohnung, die ich für sie mietete, und Ben fand Unterkunft in einer betreuten Wohngruppe.

Seit drei Jahren lebt meine Mutter im Altersheim. Zuvor hatte sie zwei Jahre lang im Neubau des Heims in einer Zweizimmerwohnung gewohnt. Sie war dort sehr zufrieden gewesen, sie mochte die Nachbarinnen und lud einmal im Jahr ihren Bruder Mosche für eine Woche zu sich ein. Dann stellte sich heraus, dass die Sozialbehörden die Miete dieser Wohnung irrtümlicherweise bezahlt hatten, das Heim aber über kein entsprechendes Abkommen verfügte. Meine Mutter, die bis dahin selbstständig eingekauft und gekocht hatte, musste ins Hauptgebäude wechseln, in ein Zimmer mit Balkon. Mit den drei Mahlzeiten, die nun mitbezahlt werden, ist es weitaus teurer.

Früher wäre meine Mutter angesichts eines erzwungenen Umzugs krank geworden. Sie hätte sich in ihre eigene Welt zurückgezogen, sie hätte Stimmen gehört, unter deren Anleitung sie vielleicht eine lange Reise gemacht und viel Geld ausgegeben hätte, bis sie irgendwann nur noch im Bett gelegen wäre und der Notfallpsychiater sie in die Klinik eingewiesen hätte.

Vor vier Jahren war meine Mutter zum letzten Mal in der Klinik. Die Krankheit ist im Alter nicht verschwunden, aber über weite Strecken in den Hintergrund getreten. Die dramatischen Zeiten sind lange her. Was ihr heute begegnet, nimmt meine Mutter so, «wie es von Gott bestimmt ist». Sie lehnt sich nicht mehr gegen die Widrigkeiten des Lebens auf, sondern vertraut auf den göttlichen Plan. «Du kannst die Geschichte meines Lebens schreiben», sagte sie mir kürzlich, «denn sie endet gut: Dank meiner Rückkehr zu Gott bin ich nicht mehr krank.»

Seit meine Mutter zu ihren Wurzeln zurückgefunden hat, ist sie tatsächlich aufgeblüht. Sie strahlte, wenn die Mitglieder der jüdischen Gemeinde sie bei ihren regelmässigen Besuchen in der Synagoge herzlich empfingen und in ihren Kreis aufnahmen. Heute gefällt es ihr im Altersheim. Kein Hauskonzert, Vortrag oder Ausflug, an dem sie nicht teilnimmt. Ja, wer hätte gedacht, dass sie eines Tages so glücklich sein würde. Nie hätte ich für sie ein so friedliches und gutes Alter auch nur zu hoffen gewagt. Wenn wir abends telefonieren, sagt sie: «Ich hatte einen schönen Tag.»

Eine Pflegerin bringt ihr morgens und abends winzige Tabletten, Neuroleptika, die sie beruhigen. Meine Mutter sträubt sich nicht dagegen, obwohl sie lieber darauf verzichten würde. Vor allem, weil sie nun ein paar Kilos mehr wiegt, obwohl sie sehr wenig isst. Das leichte Zittern in ihren Händen ist eine Nebenerscheinung der vielen Psychopharmaka, die sie in ihrem Leben geschluckt hat. Ausgerechnet sie, die sich immer besonders gesund und bewusst ernährt hat, die zu meinem grossen Ärger als Kind immer Vegetarierin war. Seit sie im Altersheim ist, schickt sie sich in die medikamentöse Behandlung und besucht auch alle zwei Wochen ihren Psychiater. In den letzten beiden Dekaden traf sie es mit ihren Psychiatern gut: Die ersten beiden waren Israeli, meine Mutter war überglücklich, mit ihnen Hebräisch sprechen zu können; den aktuellen, russischen Arzt mag sie nicht weniger. Sie schwärmte anfangs regelrecht von ihm und wollte mich mit ihm verkuppeln, auf ihrem Büchergestell stand ein Foto von ihm und eines von mir. Sie erzählt mir, sie hätten es immer lustig miteinander, er würde ihr jeweils Espresso servieren.

Dass ich ihre Sprache spreche, ahnen die israelischen Familien hier nicht. Eine Israelin, die mit achtundvierzig Jahren für längere Zeit allein nach Goa kommt, wäre sehr ungewöhnlich.

Meine Mutter ist mit drei Brüdern und vier Schwestern aufgewachsen. Schulamit lebt heute in Florida, Chava in Kalifornien, Ahuva, Victoria und Mosche leben in Israel, die beiden älteren Brüder sind gestorben. Ausser Victoria sind alle umgeben von mehreren Kindern, Enkeln und Urenkeln. Meine Mutter hätte auch mehrere Kinder gewollt, aber nach meiner Geburt war mein Vater nicht mehr dazu bereit. Er und seine Eltern kümmerten sich um mich, wenn meine Mutter weg war. Auf der Suche nach der grossen Liebe reiste sie mehrmals nach Amerika, einmal verfrachtete sie ihr ganzes Hab und Gut dahin. Ein anderes Mal wohnte sie monatelang bei ihrer Schwester Chava, die sie erfolgreich mit einem Schweizer Juden verkuppelt hatte. Etliche Wochen logierte sie im teuren Hotel Sonnenberg. Welche Wege sie in ihren Wahnvorstellungen auch ging, am Ende fand sie sich in der Klinik wieder, im doppelten Sinne des Wortes.

Den Schmerz, von ihr getrennt zu sein, spüre ich noch heute, wenn wir uns nach einem innigen Treffen verabschieden. Wenn sie mir an der Tür des Altersheims winkt, bis sie mich nicht mehr sieht, laufen mir manchmal die Tränen übers Gesicht. Ich war zwei Monate alt, als wir das erste Mal getrennt wurden. In der Krankengeschichte, die ich mit dem Einverständnis meiner Mutter von der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich erhalten habe, lese ich, meine Mutter sei damals «schwer kataton» gewesen, sie habe sich am Boden gewälzt, sei aufgestanden, habe eine Lampe angezündet und entrückt ins Licht geblickt, «vollkommen mutistisch». Sie habe gesagt, sie lebe in zwei Welten, aus der einen kämen Vorwürfe, sie höre Stimmen, die sie beschuldigten, ihre Familie verlassen und eine Sünde begangen zu haben. «Hier in der Klinik seien Tiere, vor denen sie Angst habe. Heute Nacht werde sie von denen vielleicht aufgegessen und ausgetrunken.»

Mein Vater nahm mich in der blauen Tragtasche in den Frauenbesuchssaal mit. Zwei Tage später verschmierte meine Mutter mit ihrem Stuhl ihr Zimmer, «legte Kotballen auf ihren Teller», war «im Säli nachher wieder nett wie zuvor» und sagte dazu nur, bis heute sei sie rein gewesen. Nach drei Wochen wurde sie als geheilt entlassen.

Sie habe ein hübscheres Kind erwartet, erzählte mir mein Vater. In den Nächten, in denen er mit mir allein gewesen sei, habe er fast nicht schlafen können, er habe immer hören wollen, ob ich atmete. Mein Vater war in diesem Sommer achtunddreissig Jahre alt. Noch zwei Jahre zuvor hatte er bei seinen Eltern gewohnt, in einem grossen Haus im Bauhausstil am Stadtrand von Zürich. Die Dreizimmerwohnung meiner Eltern lag nur wenige Minuten zu Fuss davon entfernt, in der Nähe des Waldrands.

Meine Grosseltern waren körperlich und geistig in bester Verfassung, sie hielten Haus und Garten in vorbildlicher Ordnung, aber sie hatten wohl nicht damit gerechnet, im Alter nochmals ein Kleinkind betreuen zu müssen. Schon bald stand im Schlafzimmer meiner Grossmutter mein Kinderbett, im Sommer darauf spielte ich im Garten im Laufgitter, unter den liebevollen Augen von Grosspapa. Er war einundachtzig Jahre alt, zehn Jahre älter als meine Grossmutter. Seine erste Frau war bei der Geburt ihres zweiten Kindes verstorben, Grosspapa war damals mit einer achtjährigen Tochter allein dagestanden. Sehr bald hatte er eine Bekannte geheiratet, die hin und wieder mit seiner Frau und ihm musiziert hatte, meine Grossmutter. Der erste der beiden Buben, die auf die Welt kamen, war mein Vater.

Grosspapas Aufmerksamkeit war mir sicher. In den ersten Jahren holte er mich jeden Tag für einen Spaziergang im Wald ab. Ich legte meine Hand in seine grosse warme; er zeigte mir Forellen im Bach, weit unten im nahen Tobel. Auf dem Rückweg zählten wir die Treppenstufen, die aus dem friedlichen Wald ans Licht führten.

Vor dem Einschlafen sagten Grosspapa und ich: «Müde bin ich, geh zur Ruh, schliesse meine Äuglein zu. Vater lass die Augen Dein über meinem Bette sein.» Und am Morgen: «Fröhlich bin ich aufgewacht, hab gut geschlafen die ganze Nacht. Hab Dank im Himmel Du Vater mein, dass Du hast wollen bei mir sein. Nun bleib bei mir auch diesen Tag, dass mir kein Leid geschehen mag.» Einmal, so erzählte mir mein Vater, habe Grosspapa zu ihm gesagt, ein Tag, an dem er mich nicht gesehen habe, sei ein verlorener Tag.

«Du bist das Wichtigste in meinem Leben», sagte kürzlich auch meine Mutter. Vor längerer Zeit sprach ich mit ihr über unsere vielen Trennungen. Es schüttelte mich vor Weinen, und auch meiner Mutter, die seit vielen Jahren nicht mehr weint, liefen Tränen über das Gesicht. «Glaubst du, dass ich nicht gelitten habe?», fragte sie mich. «Ich war in der Klinik und habe dich vermisst!» In guten Momenten können wir offen miteinander sprechen. Wir sind uns in gewisser Weise so nahe wie damals, etwas in uns beiden möchte nachholen, was sich nicht nachholen lässt.

Sie war den Stimmen ausgeliefert, die sie dazu aufforderten, das Glück woanders zu suchen. Die Krankheit war immer stärker als die Liebe zu mir. Das sei ein harter Satz, meinte eine Freundin. Ich muss ihn leider stehen lassen.

Kurz bevor ich nach Goa flog, stellte sich heraus, dass ich an einem Vitamin-B12-Mangel litt. Meine Hausärztin bestellte mich für eine Spritze auf halb sieben Uhr abends. Ich hatte meine Mutter zum Nachtessen eingeladen, und sie fragte mich, ob sie mich begleiten könne. Meine Ärztin war erstaunt, uns im Wartezimmer zusammen anzutreffen, dass meine Mutter sogar mit ins Untersuchungszimmer kam. Auf dem Hinweg hatte ich sie gebeten, nicht zu erwähnen, dass sie nie Fleisch gegessen und dennoch keine solchen Probleme gehabt habe, dass Eier und Käse genügten. Sie hielt sich daran, als meine Ärztin sagte, in rotem Fleisch und roher Milch habe es am meisten Vitamin B12. Die Spritze bekam ich in einem anderen Raum.

Auf dem Heimweg klagte ich über den Schmerz, der stärker war als erwartet. «Ich hoffe, er vergeht bald», sagte meine Mutter, und ich spürte, wie sie mitlitt, wie es zwischen meinem und ihrem Körper für sie keine Grenze gibt. Mein Vater hätte mir Mut gemacht, er hätte gesagt: «Das geht sicher bald vorbei.» Meine Mutter kann sich nicht selbst beruhigen, es fehlt ihr an innerer Stärke, um einer Widrigkeit etwas entgegenzuhalten. Und gerade sie hat so viel Schreckliches aushalten müssen, ausgehalten. Depotspritzen über Jahre, Elektroschocks, dutzende Male wurde sie gegen ihren Willen in die Klinik eingewiesen.

Ich war ein gesundes Kind. Abgesehen von den Knieschmerzen, die mich eine Zeit lang fast jede Nacht quälten. Manchmal waren sie so stark, dass ich auf allen vieren weinend ins Zimmer meines Vaters kroch, in dem er tagsüber als Anwalt an der Schreibmaschine sass oder telefonierte. Er legte mir die orangefarbene Zauberwatte auf die Knie und befestigte sie mit einem Verband. Zu den wenigen Besuchen bei meiner anthroposophischen Ärztin kam er mit. Er war meine Verbindung zur Aussenwelt, zum schweizerischen Alltag, den meine Mutter nicht kannte und den sie auch nicht kennenlernen wollte. Bis heute spricht sie gebrochen Deutsch.

Der gemeinsame Besuch bei meiner Ärztin war etwas Neues. Es war meine Rolle gewesen, sie in der psychiatrischen Klinik zu besuchen, unzählige Male. Als Kind erzählte ich niemandem davon, obwohl im Quartier längst bekannt war, dass meine Mutter unsere Wohnung angezündet hatte. Im nahen Einkaufszentrum wurde bestimmt über sie getratscht, aber ich wurde weder in der Schule noch sonst wo auf sie angesprochen. Nur einmal begegnete ich der Mutter einer Mitschülerin, die als Sekretärin in der Psychiatrischen Klinik Burghölzli arbeitete. Das war mir unangenehm.

Zurück von meiner Ärztin assen meine Mutter und ich am Küchentisch Gemüse, Tofu und Bulgur. Danach setzten wir uns ins Wohnzimmer und flickten Löcher in Socken und Hemden. Meine Mutter schlug vor, die Goldberg-Variationen mit Glenn Gould zu hören. Ich genoss den Abend. Sie schickte sich ohne Lamento in den Abschied und meinte nur, für die, die blieben, sei es eine längere Zeit. «Aber wenn es dir in Indien gut geht und du dich dort wohlfühlst, freut mich das.» Ich bestellte ihr ein Taxi, das sie mit den Bons bezahlen kann, die sie von der jüdischen Gemeinde erhält. Ich mag Abschiede nicht, aber dieser fühlte sich überraschend leicht an. Ich schaute dem Taxi nach, das auf der leeren Strasse verschwand.

*

Wie viele kleine Mädchen wollte auch ich Säuglingsschwester werden. Irgendwann verblasste der Wunsch, stattdessen beschloss ich, eines Tages eigene Kinder zu haben, zwei oder drei. Als ich Anfang dreissig war, schenkte mir meine Mutter einen Ratgeber für Mütter, der Anfang der Sechzigerjahre in Israel erschienen ist. Da ich kein Hebräisch lesen kann, hätte sie mir daraus vorlesen müssen. Dazu ist es nie gekommen. Eigene Kinder blieben ein Wunsch. Als ich zweiundvierzig war, hatte meine Mutter die Hoffnung noch immer nicht aufgegeben, sie hielt länger daran fest als ich. Jetzt, da feststeht, dass ich keine Kinder habe, spüre ich ein gewisses Bedauern, aber keinen Schmerz. Auch meine Mutter hat sich mit einem Leben ohne Enkel arrangiert. Sie sagt, das Wichtigste sei für sie, dass ich glücklich sei, ob mit Kindern oder ohne.

Der Mann, mit dem ich vor bald zwanzig Jahren probierte, schwanger zu werden, erwies sich als unfruchtbar. Wir trennten uns voneinander, mit vielen Tränen, aber ich war zuversichtlich, dass sich mein Wunsch mit einem anderen Partner erfüllen werde. Sieben Wochen später war K. mit einer neuen Frau zusammen, während ich in den folgenden sieben Jahren ohne Mann an meiner Seite blieb.

«Hättet ihr nicht dies und das noch probieren können? Oder Kinder adoptieren?» Alle, die von der Geschichte erfahren, fragen das. Zu Recht. Ich hatte mich auf K. nicht wirklich eingelassen, er war nicht mein Lebensgefährte gewesen, sondern der potenzielle Vater meiner Kinder. Ich dachte damals sogar, später, irgendwann mal, einen interessanten Mann zu treffen.

Ach, die interessanten Männer. Natürlich, mein Vater war einer. Er hatte immer Geschichten, die er vor seinem Publikum ausbreitete, für die er bewundert und geschätzt wurde. Er war ein anregender Gesprächspartner, mit ihm war es nie langweilig, um eine Meinung war er nie verlegen. «Wenn ein Mann neben dir am Frühstückstisch die Zeitung liest, anstatt mit dir zu sprechen, dann steh auf und geh», sagte er einmal in Italien, als wir im Hotel beim Frühstück ein Paar beobachteten. Ich war vielleicht acht Jahre alt.

Dass man gemeinsam Zeitung lesen könnte, kam ihm nicht in den Sinn. Da schrieben Männer für Männer über Dinge, die Frauen nicht interessieren. Wie seine Eltern hatte auch mein Vater zeitlebens die Neue Zürcher Zeitung abonniert. In den letzten beiden Dekaden vor seinem Tod publizierte er darin hin und wieder Artikel, in denen er Israels Politik und das Recht auf einen selbstbestimmten Tod verteidigte, die Sterbehilfe. Beide Themen lagen ihm am Herzen, für beide setzte er sich leidenschaftlich ein.

Nach seinem Jurastudium schrieb er als freier Mitarbeiter für die National-Zeitung. Auf seine Initiative hin war er für dieses Blatt 1961 nach Jerusalem gereist, um über den Eichmann-Prozess zu berichten. In diesen drei Monaten lernte er meine Mutter kennen. Sechs Jahre später, im Februar 1967, bestieg sie in Tel Aviv das Flugzeug nach Zürich. Im Frühling darauf heirateten die beiden.

Als Publizist und Anwalt engagierte sich mein Vater in den Sechzigerjahren für den Lärmschutz, für ein nationales Nachtflugverbot. Er selbst reagierte sehr empfindlich auf Lärm, wie meine Mutter und leider auch ich. Ohne die rosafarbenen Wachskugeln, die er sich in beide Ohren stopfte, machte er kein Auge zu, nirgends. Kein Lärmproblem, das sich nicht lösen lässt, das war seine Maxime. In den Nächten, in denen er allein in seinem Einzelbett lag, las er mehrere Bücher gleichzeitig, Romane und Sachbücher, auf seinem Nachttisch lagen Philip Roth, Alfred Andersch oder Dostojewski. Vielleicht noch bedeutungsvoller als Literatur war für ihn die klassische Musik. Seine Mutter hatte als junge Frau das Klavier- und Cellodiplom erworben, sein Vater hatte Bratsche gespielt. Als junger Mann spielte mein Vater Cello. Er wollte Berufsmusiker werden, bis ihn eine Entzündung am Handgelenk dazu zwang, das Konservatorium zu verlassen.

In seiner Liebe zur Musik erkenne ich seine sensible und verletzliche Seite. In Worten drückte er sie kaum aus. Er verbarg seine Unsicherheiten, seine Zweifel und Ängste. Ich glaube, seit seine erste Liebe ihn in jungen Jahren wegen eines anderen Mannes verlassen hatte, und vor allem nachdem später sein bester Freund Ernst im Alter von siebenunddreissig Jahren an einem Hirnschlag gestorben war, wurde mein Vater ein einsamer und verschlossener Mensch. Er wählte Frauen, die weniger gebildet waren als er, die ihn bewunderten, denen er sich überlegen fühlte. Meine Mutter entsprach diesem Bild – wenn sie gesund war. In ihren psychotischen Phasen drehte sich das Blatt. Sie tätigte manische Einkäufe, die meinen Vater beinahe in den Ruin trieben, sie schrie ihn an und warf ihm alles Böse an den Kopf, sie verliess ihn wegen anderen Männern und brach dann irgendwann zusammen. Nach qualvollen Wochen, in denen mein Vater und ich zitternd weitere Katastrophen erwarteten, lag meine Mutter dann nur noch im Bett. Einmal stand sie nicht einmal mehr auf, um auf die Toilette zu gehen.

In all diesen Jahren erlaubte sich mein Vater nicht, die Hilfe eines Psychologen oder Psychiaters in Anspruch zu nehmen. Fragte er sich nicht, ob die Aggression seiner Frau mit ihm und ihrem Fremdsein in der Schweiz zu tun haben könnte? Er empörte sich über Bekannte, die es wagten, Fragen dieser Art zu stellen. Er betonte, dass meine Mutter bereits in Israel mehrmals in Kliniken gewesen sei.

Eine unglückliche Ehe und die Entwurzelung von der eigenen Kultur können keine Schizophrenie auslösen. Aber beide Umstände haben die Krankheit verstärkt. Dennoch kamen meine Eltern nicht voneinander los. Nach der Klinik war mein Vater der liebevolle Mann, der das Häufchen Elend, das meine Mutter dort jeweils war, wieder bei sich aufnahm, ohne ihr jemals vorzuwerfen, was sie zuvor gesagt oder getan hatte. Dankbar und devot kehrte sie zu ihm zurück.

Als ich elf Jahre alt war, liessen sich meine Eltern scheiden, aber mein Vater blieb meiner Mutter bis ans Ende seines Lebens verbunden. Er fühlte sich für sie verantwortlich. Sie trafen sich weiterhin, besuchten zusammen Konzerte oder gingen ins Thermalbad. Einmal sagte mir mein Vater: «Wenn ich Ima zufällig auf der Strasse antreffe, denke ich: Eine entzückende Frau! Keine andere hat mir so gefallen wie sie. Ich würde sie noch einmal heiraten.» Erst sein Tod trennte die beiden.

*

Kürzester Tag, in drei Tagen ist Weihnachten. Die Familie, bei der ich wohne, hat an der Fassade des Hauses Glimmergirlanden aufgehängt, gestern hatten die Kinder Weihnachtsmann-Mützen auf. Goa, das bis 1961 eine portugiesische Kolonie war, ist teilweise christlich. Und doch ist alles wenig weihnachtlich, zum Glück. Um neun Uhr schwamm ich im noch ruhigen Meer die Bucht ab und las danach unter einem Sonnenschirm aus Kokosfasern. Gegen Mittag, als es auch im Schatten zu heiss wurde, machte ich mich auf zu Sangeetas mit Plastikplanen improvisierter Imbissbude, um unter dem rotierenden Ventilator wunderbare Dosa Masala, Fischcurry und Gemüse zu essen. Fast immer ist jemand da, den ich kenne. Zurück in meinem kühlen Zimmer lege ich mich zuerst ein wenig hin und setze mich dann an den Laptop.

Ich bin froh, in der Wärme zu sein, Weihnachten und Neujahr zu entkommen. In meiner Kindheit haben wir bei meinen Grosseltern gefeiert. Meine Grossmutter zauberte das ganze Programm hin, von selbstgemachten Guetzli über Krippe mit Glöcklein bis hin zum grossen Baum. Mit Grosspapas Tod starb auch Weihnachten, ich war elf Jahre alt. Nur bei den Grosseltern war das Fest so, wie es sein musste.

Auch wir hatten einen Baum. Er war mit glitzernden Kugeln geschmückt, die meine Mutter im ABM gekauft hatte. Ein Baum ohne Seele. Das Fest war meiner Mutter fremd. Die jüdischen Feiertage, die nur in einem grösseren Kreis begangen werden, hat sie nicht gehalten. Aber Pessach und Rosch ha-Schana, der Auszug aus Ägypten und das Neujahr, waren kritische Momente. Sehr oft war meine Mutter an diesen Tagen und noch weit darüber hinaus in einem schlechten Zustand. Nur Chanukka, das achttägige Lichterfest, hat sie mit mir gefeiert. Jeden Abend hat sie eine Kerze mehr angezündet und die entsprechenden Lieder mit mir gesungen. Mit Religion hatte dieses Ritual nichts zu tun, das Judentum war meiner Mutter damals nicht wichtig. Sie interessierte sich für anderes, etwa für Krishnamurti und die Scientologen, die ihr versicherten, sie sei nicht krank.

Ihre Mutter war eine fromme Frau. Sie trug ein Kopftuch und zündete am Schabbat Kerzen an. Ich habe noch immer den kleinen goldenen Davidstern, einen Anhänger, den sie mir als Kind geschenkt hat, getragen habe ich ihn nie. In den ersten Jahren, in denen meine Mutter in Zürich war, hatten meine Eltern etliche jüdische Bekannte, aber meine Mutter trat keiner jüdischen Gemeinde bei und ging schon gar nicht in die Synagoge.

Der säkulare Westen war ihr Ideal, die Bücher, die sie als Studentin der hebräischen Literatur kennengelernt hatte, symbolisierten den Fortschritt, das Gegenteil ihres Elternhauses. In Israel galten in den Fünfziger- und Sechzigerjahren nur europäische Juden als zivilisiert. Einwanderer aus arabischen Ländern, die nicht lesen und schreiben konnten, wurden verachtet. Meine Grossmutter war eine solche Frau. Meine Mutter schämte sich für ihre Herkunft. Als Kind, so erzählte sie mir vor Jahren, habe sie in der Schule einem Mädchen gegenüber behauptet, sie komme aus dem polnischen Lodz.

Sich in die Sonne zu legen, käme ihr nicht in den Sinn. Schon als junge Frau achtete sie darauf, keine dunkle Haut zu haben. Auf einem Schwarz-Weiss-Foto, das sie in einer Reihe mit anderen Frauen an Deck eines Schiffes zeigt, mit dem sie nach Amerika fuhr, liegt sie als Einzige unter einem Schirm. «Bitte», sagte sie am Vorabend meiner Reise nach Goa, «tu mir einen Gefallen und leg dich zwischen zwölf und vier Uhr nicht in die Sonne.» Im Unterschied zu ihr lasse ich mich gerne von der Sonne bräunen, solange ich die Wärme als angenehm empfinde.

Am Strand sind nun viele neu eingetroffene Westler zu sehen, die ihre weisse Haut von früh bis spät der brütenden Sonne aussetzen. Weiter südlich liegen Russen und reiche, übergewichtige Inder. Wenn die Ebbe es erlaubt, gehe ich kurz vor Sonnenuntergang zu einem längeren Strand, vorbei an einem gigantischen Golfhotel. Einheimische Fischer werfen dort ihre Netze aus. Einer dieser dunkelhäutigen, muskulösen und gertenschlanken Männer trägt einen Turban. Bevor er sein Netz als Kreis aufs Wasser fallen lässt, vollbringt er eine graziöse, kunstvolle Bewegung. Gegenüber liegt eine Halbinsel, über der die Vögel hoch oben am Himmel kreisen. Die Bässe der Musik aus den Restaurants sind hier nicht mehr zu hören, nur die Wellen des Indischen Ozeans, der sogenannten Arabian Sea. Mein Blick schweift auch ins Hinterland, in die nahen, erstaunlich hohen und bewaldeten Berge, in ein mir unbekanntes Land.

So urtümlich die Szenerie ist: Jeder dieser Fischer hat sein Handy dabei. Gestern ging die orangefarbene Kugel erstmals nicht im Dunst, sondern im Meer unter. Ich gehörte zu den wenigen, die das Spektakel nicht mit dem Handy fotografierten, filmten oder sich davor mit einem Selfiestick ablichteten. «Schick mir Fotos», bittet mich meine Freundin. Bis ich hier nicht mit Menschen unterwegs bin, an die ich mich später gerne wieder erinnern möchte, mag ich keine Bilder machen. Ich fotografiere seit vielen Jahren kaum mehr. Meine Partner und Freundinnen haben uns, haben mich fotografiert. Hätte ich Kinder, wäre das wohl anders.

Die meisten Fotos entstanden in meinen ersten Lebensjahren; ein grosses rotes, ein gelbes, braunes und blaues Album. «Du warst ein liebes Kind, hast fast nie geweint», erzählten mir meine Eltern. Es gibt nur ein einziges Bild, auf dem ich heulend auf den Oberschenkeln meiner Mutter stehe. «Da warst du krank», erklärt meine Mutter.

Wenn ich heute irgendwo einen Säugling oder ein kleines Kind stark oder lange weinen höre, halte ich es kaum aus. Der Psychotherapeut, den ich als junge Frau aufsuchte, erklärte mir, ein kleines Kind könne sich in seinem egozentrischen Weltbild den Verlust der Mutter nur damit erklären, dass es nicht genüge. Ich muss meine Mutter vermisst haben, ich erinnere mich, von grösster Nähe und Zärtlichkeit abgeschnitten gewesen zu sein, an einen fast körperlichen Schmerz. Zu funktionieren, vom geliebten Grosspapa und meinem Vater umgeben zu sein und doch weit weg von aller Wärme. Fremd zu sein.

Mein Ideal war die Mutter meiner Kindergartenfreundin, die uns am Nachmittag mit Toast und Ovomaltine empfing. Bei uns gab es Sanddornsirup von Weleda, Cottage Cheese, Avocado und immer viel Salat. Meine Mutter züchtete in transparenten Kunststoffbehältern Weizen-, Alfalfa- und Sojasprossen, die sie dem Salat beifügte. Mir war das alles suspekt. Die Bierhefe in der Salatsauce oder der Apfelessig, den sie trank und mit dem sie sich die Haare spülte, empfand ich als Ausdruck ihrer Krankheit. Nichts mochte ich lieber als Rindsfilet mit Kräuterbutter, die meine Grossmutter selbst machte, ihren Nudelauflauf und ihre Brätchügeli.

Je strikter meine Mutter vegetarisch kochte, desto wichtiger wurde für mich Fleisch. Einmal stand ich aus Protest vom Tisch auf und ging zu meinen Grosseltern, bei denen es am Mittag meistens Fleisch gab. Und immer ein Dessert. Als ich einmal weinend nach Hause kam, weil ich mir den Zeigefinger eingeklemmt hatte, wollte meine Mutter die Wunde mit Honig bestreichen. Ich tobte. Ich war verzweifelt. Ich schrie wie am Spiess und verlangte nach normaler Medizin.

Meine Mutter hatte mich Ariela nennen wollen, mein Vater war gegen einen exotischen Namen gewesen. Das war in meinem Sinne. Nur meine dunklen Augen und Haare verrieten das Fremde. Im Kindergarten fragte mich ein Mann, der mit uns Lieder für eine Schallplatte einstudierte, ob ich aus Italien oder Spanien käme. Ich schüttelte nur den Kopf.

Ich sprach nicht gerne über meine Mutter. Sie las mir aus den hebräischen Kinderbüchern vor, sie lehrte mich Lieder, die niemand sonst kannte. Abends erzählte sie mir an meinem Bett Geschichten, die sie selbst erfand. Am liebsten hatte ich die Figur der Giveret Sonja Goldstein. Soooanja ist von Russland nach Israel eingewandert, sie fährt mit ihrem Mann, ihrer Tochter oder ihrer Freundin zum Strand und lädt zu Picknicks. Sonja führt ein ganz normales Leben. Meine Mutter imitierte den starken russischen Akzent, was ich sehr lustig fand. Von Sonja konnte ich nicht genug bekommen, sodass meine Mutter die Geschichte über viele Wochen, Monate oder gar Jahre weiterspann. Danach streichelte sie meinen Kopf. Mit geschlossenen Augen fühlte ich ihre Hand, immer wiederkehrend, unendlich. Der Schlaf war nahe, aber ich schlief nicht ein, ich merkte, wenn sie sich aus dem Zimmer schlich. Bevor sie die Tür schloss, machte sie diese mehrmals einen Spaltweit auf, schaute zu mir hin und sagte mit ihrer glanzvollen hellen Stimme: «Kuck!» Mein Vater fand dieses abendliche Ritual übertrieben, zu lang.

*

Es ist einfacher, hier in Goa über diese Dinge, über meine Mutter und mich zu schreiben. Vor meinem Fenster höre ich am Nachmittag die rot gekleideten Frauen, die am Ziehbrunnen Wäsche waschen. Sie sprechen kaum Englisch, unsere Begegnungen beschränken sich auf ein Lächeln und wenige Wendungen. «How are you?», werde ich gefragt, «cleaning?»

Gegenüber unterhalten sich die Nachbarn vor ihrem Haus, oft bis spät in die Nacht. Ich kann mich nicht genügend zurückziehen, denn die Fenster lassen sich nicht schliessen. Sogar mit Ohrstöpseln fühle ich mich in den Nächten, in denen die vielen Hunde der Gegend immer wieder lange bellen, ausgeliefert. Zugleich weiss ich: Genau das tut mir gut, ich lerne hier, dass alles ein Ende hat, und sogar schneller als erwartet. Ich übe mich in Geduld und Gelassenheit.

Beides hat meiner Mutter früher gefehlt. Wenn sie, mein Vater und ich irgendwohin fuhren, reiste die Angst mit, sie könnte mit dem Hotelzimmer, dem Essen, mit irgendetwas nicht zufrieden sein. Und fast immer passte ihr etwas nicht, war etwas nicht so, wie sie es sich vorgestellt hatte. Es fand sich dann kein Weg, keine Lösung, kein Kompromiss. Meine Mutter starrte schweigend vor sich hin, schlug mit dem Kopf gegen eine unsichtbare Wand. Ihre schlechte Laune, die destruktive Wut auf alles und jedermann, verpestete die Luft. Bestrafte sie sich selbst, weil sie sich schuldig fühlte, ihr Land und ihre Familie verlassen zu haben? Den dominanten Mann, der sie als Gegenüber nicht ernst nahm? Beides mag zutreffen, und doch bleibt eine Leerstelle. Die Krankheit lässt sich nicht erklären.

Mein Vater war verzweifelt. Die Ferien, der Ausflug waren im Eimer. Manchmal fuhr meine Mutter allein zurück, oft brachen wir gemeinsam ab. Wenn meine Mutter in Amerika weilte, bei ihrem Liebhaber in Zürich oder bei ihrer Schwester Chava, reisten mein Vater und ich allein in die Ferien. Dann war ich sicher, war unser Frieden garantiert. Ich mag elf, zwölf Jahre alt gewesen sein, als ich begann, meine Mutter abzulehnen. Ich wünschte mir ein Leben ohne Dramen, ohne laute Streitereien, ohne Katastrophen. Wenn ich mich daran erinnere, wie mein Vater von meiner Mutter als «d’Ima» sprach, spüre ich meinen Hass auf sie, die beschädigte, verschüttete Liebe zu der Frau, die mein Leben und das meines Vaters zerstörte.

Am einfachsten lässt sich dies anhand des Brandes beschreiben. Mein Vater sagte: «Zum Glück gab es diesen Brand, denn das verstehen die Leute, darunter können sie sich etwas vorstellen. Wenn ich sage: Meine Frau hat eine Schizophrenie, hat niemand auch nur eine Ahnung, wovon ich spreche.» Mir geht es heute ähnlich. Auch ich treffe nur sehr selten jemanden, der versteht, was es heisst, eine solche Mutter zu haben.

Als sie unsere Wohnung anzündete, war ich vier Jahre alt. Meine Mutter war in einem psychotischen Zustand und hörte Stimmen. Es war der Besuchstag im Kindergarten, mein Vater nahm allein daran teil. Um zwölf Uhr fuhren wir mit dem Auto in die Stadt, zum vegetarischen Restaurant Gleich, das für uns eine Art zweites Zuhause war. Von dort fuhren wir zu seinen Eltern. Meine Grossmutter stand in der Haustür und rief, völlig ausser sich: «Beat, du musst sofort nach Hause, deine Wohnung brennt!»

Ich sehe meinen Vater, wie er die Strasse entlangrennt, zum Waldrand, das kurze Stück Wiese hoch, zum Block, in dem wir wohnten. Das Feuer war bereits gelöscht und meine Mutter in der Klinik. Sie hatte im Wohnzimmer Brennsprit ausgeschüttet und dann angezündet. Über fünfhundert Bücher und Fotoalben verbrannten, sie hatten meinem Vater gehört. In seinem Büro und Schlafzimmer lagen die Akten in Schutt und Asche. Seine und ihre Kleider hatte meine Mutter vorher zerschnitten und in Abfallsäcke gestopft. Mit einer Vase hatte sie auf Vaters massiven Schreibtisch aus Holz geschlagen. Die fingerbreiten Kerben hat mein Vater später mit einer tannengrünen Schreibunterlage zugedeckt. Ich erinnere mich an die verkohlten und angebrannten Bücher im Wohnzimmer, an den stechenden Geruch, der in der Wohnung hing. Mein Zimmer hat meine Mutter verschont.

Heute ist meine Mutter die Gleichmut in Person. Sie sieht gut aus, wirkt mit ihren noch immer dunkel gefärbten Haaren wesentlich jünger, als sie ist, fast kindlich. Wenn es ihr gut gegangen sei, habe sie ein Licht im Gesicht gehabt, sagte mir ein bekannter israelischer Schriftsteller, der in Jerusalem ihr Freund gewesen war. Das ist heute noch so, und aussergewöhnlich ist auch ihre Offenheit. Die Männer, die in meinem Leben wichtig waren, hat meine Mutter sofort ins Herz geschlossen. Meine Freundinnen mögen sie, manche beneiden mich um ihre liebevolle Art, etwa wenn sie an meinen Geburtstagsfesten ungefragt sämtliche Teller wäscht.

Kürzlich warteten wir am Zürcher Paradeplatz auf das Tram. Ich stöhnte: «Noch acht Minuten!» Meine Mutter meinte: «Acht Minuten mit dir zu sein, ist für mich nicht schlimm.» Ich umarmte sie, sagte ihr, wie sehr sie sich verändert hat, wie unglaublich positiv sie geworden ist. «Das ist dank Gottes Hilfe so», antwortete sie. «Ich fühle mich aufgehoben und von ihm beschützt.»

Während wir am Abend vor meiner Abreise Löcher stopften, bat mich meine Mutter, einen Spruch aus dem Buch der Propheten zu lernen. Ich schrieb ihn in meine Agenda, aber er ist so einfach, dass ich ihn schon im Flugzeug auswendig konnte. Übersetzt lautet er: «Im Namen des Herrn, zu meiner Rechten Michael, zu meiner Linken Gabriel, vor mir Uriel, hinter mir Rafael und auf meinem Kopf der Segen Gottes.» Meine Mutter beschwor mich: «Bitte sag das jeden Tag.»

Vor ein paar Tagen sprach mich am Russenstrand ein Inder mit einem auffallend langen weissen Bart an. Wir hatten uns zwei-, dreimal beim Sonnenuntergang zugenickt, nun kam er lächelnd auf mich zu und sagte: «Today we have to meet.» Schon nach wenigen Schritten erfuhr ich: Eqbal ist Sikh, seine Eltern stammen aus dem Punjab. Geboren und aufgewachsen ist er in Kenia, wo er auch seine Frau kennengelernt hat, eine Schweizerin, deren Eltern Missionare waren in Afrika. Die beiden haben vier Kinder, mit denen sie in Kenia, in Kanada und in Genf gelebt haben. Im Wallis besitzen sie in einem kleinen Dorf ein Chalet. Am nächsten Tag stellte mir Eqbal am Strand seine bildhübsche Tochter, deren polnischen Mann und das zweijährige Töchterchen vor, seine Frau sollte in zwei Wochen aus Kanada nachkommen.

Gestern war ich bei Eqbal zum Mittagessen eingeladen. Auf seiner Veranda, die direkt am Fluss aus Meerwasser liegt, der etwa so breit ist wie der Rhein, servierte er ein köstliches, nordindisches Bohnencurry, Okra, Chapati und Pakora. Ausser dem Nebenhaus, das einem reichen Inder aus Delhi gehört, sind keinerlei Häuser in Blickweite, zu hören sind nur die im Wind klappernden Blätter der Kokospalmen. Über drei Stunden sass ich dort, während Eqbal von seinem dementen Schwager sprach, den er hierhergebracht hatte, was sich als grosser Fehler erwies, von der Geburt seiner Enkelin, die hier zusammen mit seiner Tochter fast gestorben wäre, hätte der reiche Inder von nebenan sie nicht mitten in der Nacht von seinem Fahrer ins Spital nach Margao fahren lassen, von der unsäglichen Geschichte, die er mit dem Besitzer seines Hauses erlebt hat. Über mich erzählte ich nichts. Es gab keine Gelegenheit, er fragte auch nichts. Ich hätte Eqbal beispielsweise sagen können, dass meine Mutter 1991 in Zürich einen achtundzwanzig Jahre jüngeren Sikh geheiratet hat, den Turban tragenden Herrn Singh, den sie im Tram kennengelernt hatte.

Nach der Trauung im Stadthaus Zürich lud meine Mutter ein paar wenige Freunde, meinen Vater und mich in ein chinesisches Restaurant ein. Ich nahm den Mann kaum zur Kenntnis, denn ich wusste, der Spuk würde bald wieder vorbei sein. Mehrmals war meine Mutter einem Liebeswahn verfallen. Mal war es ein amerikanischer Scientologe mit fünf Kindern gewesen, mal ein Zürcher Jude namens Egon, mal Jimmy, ein um sechzehn Jahre jüngerer Amerikaner, oder gar Prinz Charles. Früher oder später wollten diese Männer nichts mehr von ihr wissen.

Und ich sah ihn auch nie wieder, den Herrn Singh, da ich in der kurzen Zeit, in der meine Mutter mit ihm zusammen war, in Jerusalem studierte. Mein Vater, der damals schon seit über zehn Jahren von meiner Mutter geschieden war, machte zuerst gute Miene zum bösen Spiel. Später, als meine Mutter unter der Sexbesessenheit ihres jungen Mannes und dem dominanten Geruch seiner Kochkünste litt, sprach er mit Verachtung vom «Inder». Und es ging dann auch nicht mehr lange, da war das ungleiche Paar wieder geschieden.

Ich sprach nicht nur Eqbal gegenüber nicht von Herrn Singh, ich habe auch sonst noch nie jemandem von ihm erzählt. Und hätte ich Eqbal nicht getroffen, wäre mir die zweite Heirat meiner Mutter kaum in den Sinn gekommen.

Okra, das Gemüse, das Eqbal mir serviert hat, kochte auch meine aus dem Irak stammende Grossmutter. Viele Gerichte und Gewürze der indischen Küche sind in den Vorderen Orient eingeflossen. Beispielsweise Kitchri, ein Gericht aus Reis und Linsen. Meine Grossmutter kochte es mit Zimt und servierte es mit angebratenen Zwiebeln. Ich muss hier auch an sie denken, weil ich täglich einen zuckersüssen Granatapfel esse. Wenn wir in Haifa bei meiner Grossmutter zu Besuch waren, setzte sie sich zu mir an den Tisch und schälte mir mit ihren von der lebenslangen Küchenarbeit muskulösen und von der Sonne gebräunten Fingern einen Granatapfel. Ausser den Händen war nur ihr Gesicht gebräunt. Der Rest ihres Körpers war fast weiss, kam nie mit der Sonne in Berührung.

Seit sechs Wochen bin ich in Goa. Fast so lange ist es her, seit ich meine Mutter auf Skype gesprochen habe. «Wir werden von nun an jeden Tag miteinander sprechen», hatte sie gesagt, und ich hatte geantwortet: «Ja, oder zumindest jeden dritten.»

Es kam anders. Am Tag unseres nächsten Skype-Termins schrieb mir ihr Freund Ben per Mail, er sei krank, meine Mutter könne deshalb nicht mit mir sprechen. Allein kommt sie mit dem Gerät offenbar noch immer nicht klar. Ich hätte es ihr viel früher kaufen und mit ihr üben sollen, das war mein Fehler. Als ich ihr das Gerät am Vortag meiner Reise überreichte und ihr zeigte, wie sie Skype öffnet, dachte ich, Ben oder eine Pflegerin im Altersheim, irgendjemand werde mit ihr die zwei, drei Schritte üben, die sie beherrschen muss, um mit mir zu sprechen. Das erste Gespräch sollte leider das letzte bleiben. Zuerst war Ben während vier Wochen krank und jetzt, da er wieder gesund ist, hat er vergessen, wie er das Gerät bedienen muss.

Seit meiner Kindheit sind wir zum ersten Mal voneinander abgeschnitten, nicht im regelmässigen telefonischen Kontakt. Für meine Mutter, so stelle ich mir vor, ist die Funkstille schlimmer als für mich. Umso weniger verstehe ich, weshalb sie nicht jemanden finden kann, der ihr zeigt, wie Skype funktioniert. Die Abwesenheit ihrer Stimme kommt mir wie ein kleiner Tod vor, ein Vorgeschmack auf mein Leben ohne sie.

Gestern habe ich sie auf dem Festnetz angerufen. Alles sei in Ordnung, sagte sie, ausser dem Gerät. «Es funktioniert nicht, wir haben alles versucht!»

*

Nach Mitternacht beginnen die herrenlosen Hunde zu jaulen und zu bellen. Mal sind sie weiter weg, mal habe ich das Gefühl, einer stehe unmittelbar vor meiner Tür. Kurz nach vier Uhr kräht ein Hahn, die ersten Krähen beginnen zu krächzen. Ich habe mich inzwischen daran gewöhnt, mehrmals aufzuwachen. Obwohl ich müde bin, dauert es manchmal lange, bis es mir wieder gelingt einzuschlafen. Zugleich habe ich die Schönheit dieser Stunden entdeckt, in denen ich wach liege, es irgendwann wieder ruhig wird und so etwas wie Stille in mein Zimmer und in den Garten mit den hohen Kokospalmen einkehrt. Oft erinnere ich mich noch an einen Traum. Heute Nacht habe ich gedacht: Den muss ich mir merken!

Aus einem Fenster, das sich im Erdgeschoss befindet, sehe ich auf einen Strand. Meine Mutter geht auf das Wasser zu. Ich bin erstaunt, da sie Angst hat vor dem Meer. Als sie sich in die ans Ufer schlagenden Wellen setzt, denke ich: Sie spinnt mal wieder. Doch plötzlich spüre ich meine starke Liebe zu ihr, denn ich sehe, wie sie absichtlich immer tiefer ins Wasser gleitet. Sie will sich offenbar das Leben nehmen. Innert Sekunden schätze ich ab, ob ich den Sprung aus dem Fenster schaffe. Ich entschliesse mich, hinauszueilen und sie zu retten. Dass mir das gelingen wird, steht ausser Frage.

Als ich einundzwanzig Jahre alt war, hat meine Mutter versucht, sich das Leben zu nehmen. Sie wohnte damals in einer Einzimmerwohnung, wenige Schritte von der Wohnung entfernt, die sie Jahre zuvor angezündet hatte, in der ich aufgewachsen war und wo mein Vater noch immer lebte. Ich war seit ein paar Wochen auf Kreta, zog mit einem Norweger von Dorf zu Dorf. Im goldenen Licht eines späten Nachmittags wählte ich von einem öffentlichen Telefon am Strassenrand die Nummer meiner Mutter. Ich liess es lange läuten, bis sie abnahm. Sie hauchte etwas ins Telefon, als hätte ich sie geweckt. Mir war klar, dass etwas nicht stimmte. «Ich kann nicht sprechen», flüsterte sie, «ich habe alle meine Medikamente geschluckt, ich will sterben.» Ich hatte Angst und war zugleich gefasst. Mein Vater war in Spanien, und so rief ich eine befreundete Ärztin an, die den Notfallpsychiater und die Sanität kommen liess. Es war bereits dunkel, als mir die Freundin berichtete, man habe meiner Mutter den Magen ausgepumpt, sie sei jetzt in der Klinik.

Es war ihre einunddreissigste Einweisung. Zurück in der Schweiz erfuhr ich, dass die achthundert Milligramm Leponex, die sie eingenommen hatte, nicht tödlich gewesen wären. Aber seither sitzt mir die Angst, dass sie sich das Leben nehmen könnte, in den Knochen. Als Kind und Jugendliche hatte ich oft gedacht: Am besten wäre es, sie würde sterben. Dann wäre unser Leben ruhig und normal, mein Leben und das meines Vaters.

Viel später hörte ich im Radio einen Psychiater sagen, die fehlende Krankheitseinsicht von Menschen mit einer Schizophrenie sei ein vitaler Schutz. Patienten, die ihre Krankheit anerkennen, würden sich sehr oft das Leben nehmen. Die immer wiederkehrenden Schübe haben das Leben meiner Mutter geprägt. Geprägt, nicht zerstört. Vielleicht weil sie die Krankheit negiert. «Ich bin krank» – noch nie hat sie diese Worte ausgesprochen. Sie sagt vielmehr, sie leide unter Heimweh, sie sei «heimwehkrank». Dass ich das stigmatisierende Wort «Schizophrenie» hier nenne, möchte sie nicht. Sie fürchtet, wegen dieses negativ konnotierten Begriffs würden die Leser schlecht von ihr denken. «Du hoffst, dein Buch werde dazu beitragen, dass man offen darüber sprechen kann», sagte sie mir. «Du hast einen offenen Horizont, aber die meisten Menschen sind nicht wie du. Du meinst, du könnest die Welt ändern, aber die Welt ist, wie sie ist.»

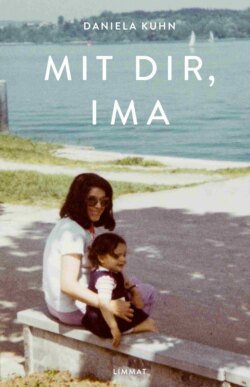

Ihre Befürchtungen sind sehr verständlich. Wir haben uns deshalb darauf geeinigt, dass meine Mutter auf diesen Seiten Jehudit heissen wird. Sie hat den Namen ausgewählt und dazu bemerkt, er passe am besten zu ihr. Meine Mutter freut sich aber auch über mein Vorhaben, es erfüllt sie mit Stolz.

In ihren Büchern schreibt die in England und in den USA aufgewachsene Autorin Jhumpa Lahiri über ausgewanderte Bengalen. Als ich vor ein paar Wochen ihren Roman Der Namensvetter las, musste ich an meine Mutter denken. Die Inderin Ashima, die in einer kleinen Universitätsstadt in der Nähe von Boston lebt, bezeichnet darin ihr Leben als Ausländerin als eine Art lebenslange Schwangerschaft, als ein ewiges Warten, eine dauernde Last, ein ständiges Unwohlsein. […] Es ist eine permanente Verantwortung, ein Zwischenspiel im einst normalen Leben, bis man merkt, dass das Leben davor gar nicht mehr existiert, dass etwas Kompliziertes, Anstrengendes an seine Stelle getreten ist.

Das trifft wohl auf sehr viele Ausländer zu. Meine Mutter hat während der meisten Zeit ihres Lebens unter einem doppelten Fremdsein gelitten. Nichts entfremdet einen Menschen so sehr von sich und der Welt wie ein schizophrener Schub, in dem die eigene Wahrnehmung und die Realität nicht übereinstimmen. In diesem Sinne war sie schon in Israel fremd.

Auch beim Lesen von Salman Rushdies Roman Mitternachtskinder, von dessen Ende mich wenige Seiten trennen, dachte ich an sie. Die Hauptfigur verkündet zum Entsetzen ihrer Eltern: In meinem Kopf sprechen Stimmen zu mir. Ich glaube – Ammi, Abboo, ich glaub das wirklich – Erzengel haben angefangen, mit mir zu reden. Rushdie bezeichnet Indien als Land, in dem jede körperliche und geistige Eigentümlichkeit eines Kindes die Familie in tiefe Schande stürzt.

Ich bin sicher, die Eltern meiner Mutter haben sich in Israel für die Krankheit ihrer Tochter geschämt. Sie war ein offenes Geheimnis, nur meinem Vater sagte niemand ein Wort. Meine Mutter verschwieg ihm, dass sie mehrmals in einer psychiatrischen Klinik gewesen war. Die beiden hatten damals bereits begonnen, einander Briefe zu schreiben, in denen es ums Heiraten ging.

*

Ein Wahnsystem ist in sich logisch, es hat einen realen Hintergrund und sagt etwas aus. Dennoch hat es mich nie sonderlich interessiert, was genau die Stimmen zu meiner Mutter sagen. Ich brauchte meine ganze Kraft dafür, meine Mutter in einer anderen Realität zu wissen, physisch anwesend, aber nicht erreichbar. Im Wahn wird meine warmherzige Mutter eiskalt, in ihrem eigenen Sonnensystem kreist ihr Denken nur um sich. Argumente, Bitten und Wünsche von anderen lässt sie nicht mehr an sich heran. Die Beziehung ist gekappt. Anders als ich kann sich ein Arzt relativ distanziert nach dem Inhalt des «inneren Radioprogramms» erkundigen, die Krankengeschichte meiner Mutter ist voll von solchen nüchternen Einträgen.

Wenn ich sie in akuten Phasen frage, ob sie Stimmen höre, gibt sie die Wahrheit nicht immer preis. Sie weiss, wie sie mein Drängen, sie möge die Medikamente wieder nehmen, umgehen kann. Aber ich spüre, dass sie mir etwas vormacht. Über die Jahre habe ich ein untrügliches Sensorium für ihren Zustand entwickelt. Bereits in den ersten Sätzen eines Telefongesprächs höre ich, wie es meiner Mutter geht.

In den letzten Jahren, in denen sie die Medikamente nimmt, klingt ihre Stimme geerdet, zufrieden. Ihr Alltag verläuft in ruhigen Bahnen, sie erzählt mir, wen sie getroffen und was sie gegessen hat. Ihr Gleichmut hat nicht nur mit ihrem neu gefundenen Glauben zu tun. Die Neuroleptika nehmen ihr Ecken und Kanten, machen sie gefügig. Ich wünschte, sie bräuchte sie nicht zu nehmen.

Zuerst geht es meiner Mutter ohne Medikamente tatsächlich besser. Sie wirkt lebendiger, klarer. Ich kann verstehen, dass sie ohne diesen Filter leben möchte. Aber das Muster hat sich immer wiederholt: Auf die euphorische, manische Phase – schwungvolle, energische Stimme – folgte die depressive Stimmung, die immer stärker wurde, bis sie nur noch im Bett lag. Ihre Stimme klang dann zittrig, zerbrechlich, und irgendwann nahm sie das Telefon nicht mehr ab.

Als mein Vater erstmals die Scheidung einreichte, war ich sieben Jahre alt. Bevor ich ins Bett gehen musste, fragte ich ihn: «Kann ich bei dir bleiben?» Immer wieder wollte ich hören, er werde dafür kämpfen, er werde alles dafür tun, was in seiner Macht stehe. Die Vorstellung, das Gericht werde das Sorgerecht meiner Mutter zusprechen, kam für mich einem Fall ins Bodenlose gleich. Mein Leben stand auf dem Spiel. Ich muss sehr erleichtert gewesen sein, als mein Vater mir endlich mitteilen konnte, er habe das Sorgerecht erhalten.

Die andere Frage, die mich beschäftigte, liess sich länger nicht beantworten: «Werde auch ich einmal so krank wie Ima?» Ich stellte sie meinem Vater. Er war der einzige Mensch, mit dem ich über meine Mutter sprach. Nur über uns fegte der Sturm ihres Wahnsinns hinweg, nur wir beide liebten sie. So wichtig mein Grossvater für mich war, so sehr mich die Eltern meines Vaters umsorgten – im Haus meiner Grosseltern wurde meine Mutter kaum erwähnt. Die Devise lautete: Nöd vor em Chind. Fünfzig Jahre zuvor hatte mein Grossvater den Tod seiner ersten Frau und ihres neugeborenen Kindes seiner achtjährigen Tochter zwei Wochen lang verschwiegen und das Mädchen an der Beerdigung seiner Mutter nicht teilnehmen lassen. Diese Ungeheuerlichkeit im Sinne einer verqueren Schonung beschäftigte meine Tante, die Halbschwester meines Vaters, noch achtzig Jahre später.

Mein Vater war das Gegenteil. Er sprach mit mir fast wie mit einer Erwachsenen; mitunter war er zu ehrlich, etwa wenn er mir antwortete: «Ich glaube und hoffe, dass du nicht krank wirst wie Ima, aber wissen tue ich es nicht; eine Schizophrenie zeigt sich erst bei jungen Erwachsenen.»

Die Angst begleitete mich weiterhin. Mit einer an Schizophrenie erkrankten Mutter war die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung für mich zehnmal grösser als für einen anderen Menschen. Als ich siebzehn war, blitzte das Thema jäh auf. Ich hatte im Gymnasium zusammen mit zwei Freundinnen eine Bulimie entwickelt. Die Essstörung war damals nur Fachpersonen bekannt, wir drei glaubten, C. habe einen Trick erfunden, der es uns erlaube, Unmengen von fetten Nahrungsmitteln zu verschlingen und dabei sogar abzunehmen.

Im Schaufenster einer medizinischen Buchhandlung fiel mir auf dem Schulweg eines Tages ein Buch auf mit dem Titel Die heimliche Sucht, unheimlich zu essen. Ich kaufte es und las von krassen Fällen, in denen Frauen über Jahre hinweg im Verborgenen erbrachen und dabei den Kontakt mit der Aussenwelt mehr oder weniger verloren. Wenn das mein Weg sein soll, dachte ich, dann ist mein Leben genauso hart wie das meiner Mutter. «Da kann ich hier gleich aus dem Fenster springen», sagte ich zu C.

Das Ganze hatte erst wenige Monate zuvor begonnen. Mir war klar, dass ich Hilfe benötigte. Und wer würde mir helfen, wenn nicht mein Vater? Ich gab ihm das Buch, er las es über Nacht. Das Entsetzen stand ihm am Morgen ins Gesicht geschrieben und wohl auch die Angst. Er blieb dennoch gefasst und meinte, er werde sich nach einem Psychotherapeuten erkundigen. Offenbar erwähnte er seine Sorgen einer mit uns beiden befreundeten Schauspielerin gegenüber, denn er gab mir schon bald den Namen eines Mannes, der unserer Freundin geholfen hatte. Auch sie hatte viele Jahre an derselben Essstörung gelitten.

Dreimal suchte ich seine Praxis auf. Sie lag in einem mir gänzlich unbekannten Stadtteil, ich füllte Fragebögen aus und erzählte von meiner Mutter, mit der ich in dieser Zeit nur wenig Kontakt hatte. Am Ende der dritten Stunde erklärte der Mann, er plane ein verlängertes Wochenende; er werde sich für ein weiteres Treffen demnächst bei mir melden. Drei Tage später eröffnete mir mein Vater, die Frau des Therapeuten hätte ihn angerufen und gesagt, ihr Mann habe sich in der Praxis erschossen. Ich erfuhr, dass mein letzter Besuch bei ihm seine letzte Therapiestunde gewesen war.

Kurz davor hatte mein Vater an einer Buchvernissage einen Psychoanalytiker kennengelernt. Er rief ihn an, um einen Termin für mich zu vereinbaren. Den Moment, in dem er mir die Tür öffnete, habe ich nicht vergessen: Ich war begeistert, und dieses Mal hatte ich wirklich Glück. Nach rund einem halben Jahr war die Bulimie kein Thema mehr, dafür mein Vater, von dem ich mich dringend ablösen musste.

Sechs Jahre später hatte ich erstmals eine Stelle und somit eine vage berufliche Zukunft. Seit Neuem hatte ich auch einen Freund. Ich hatte L. im Tangokurs kennengelernt, einen sportlichen, humorvollen und naturverbundenen jungen Mann, der gerade sein Nachdiplomstudium abschloss. Bald erfuhr ich: L.s Vater war an Schizophrenie erkrankt, seine Mutter hatte ihn und seinen Bruder weitgehend allein aufgezogen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir darüber sprachen, aber wir spürten wohl beide, dass es keine gute Idee wäre, zusammen Kinder zu haben. Schon bald erschien auch unsere Verbindung fragwürdig, und unsere Wege gingen auseinander. L. lernte seine heutige Frau kennen, und es ging nicht lange, da hatten sie zwei Kinder.

Als ich später von K. schwanger werden wollte, verdrängte ich das Risiko, mein Kind könne an einer Schizophrenie erkranken. Ich vertraute auf das Leben.

*

Ab zwölf Uhr mittags verbrenne ich mir ohne Sandalen auf dem Sand die Füsse. Die Tage sind hochsommerlich warm, aber kurz. Bereits um sieben Uhr abends, während die orangerote Kugel über dem Horizont in einem Wolkenband versinkt, gehen in den Restaurants die Lichter an. In den Wintermonaten, in denen die Touristen die Strände bevölkern, ist das Stromnetz abends oft überlastet. Auf einen Schlag gehen Lichter, Musikanlagen und Kühlschränke aus. Einheimische und Touristen zünden dann gelassen die bereitgestellten Kerzen an. Ich empfinde in diesen Momenten eine kindliche Freude, ich wünschte, es würde ewig dauern, das Aus der Konservenmusik. Nach etwa einer Viertelstunde laufen die Geräte dann wieder, so plötzlich, wie sie abgestellt wurden.

Nach den abendlichen Strandspaziergängen gehe ich meist in mein Zimmer. Mein Nachtessen besteht aus Brot, Tomaten und Feta, der im Kühlschrank des Dorfladens für Touristen bereitliegt. Der kleine Holztisch, der an der Wand steht, dient mir als Ess- und Schreibtisch. Er ist gerade so breit, dass der Teller vor dem zugeklappten Laptop Platz hat. Zugleich dient er als Ablage für Toilettenartikel und Bücher. Die beengten Verhältnisse stören mich nicht. Alles hat seinen Platz. Auch die Muscheln und Steine, die ich auf dem Fenstersims aufgereiht habe.

Schlimm wäre, ich könnte mich im Bett nicht ausbreiten. Die Vermieter haben es selbst gezimmert. Oft wache ich am Morgen auf dem Rücken liegend mit weit ausgebreiteten Armen aus. Neben Wasserkocher, Kissen und Taschenlampe gehört die Nachttischlampe zu den wenigen, aber wichtigen Gegenständen, die ich von zu Hause mitgebracht habe. Was für ein Glück, in den vielen Stunden, in denen ich unter dem Moskitonetz lese, gutes Licht zu haben.

Am Sonntagabend lausche ich jeweils dem Raga, den ein paar Männer im nahen Tempel spielen. Einmal bin ich durch eine Art von Urwald aus üppigen Pflanzen, Bäumen und an mehreren Hauseingängen vorbei zu ihm vorgedrungen. Mit jedem Schritt wurden die elektronisch verstärkten Instrumente lauter, sodass ich mir beim Eingang zum blau gestrichenen Haus beinahe die Ohren zuhalten musste. Die Musiker sassen im Kreis am Boden, ausser mir nahm niemand von ihnen Notiz.

Täglich zu schwimmen habe ich mir auch in Zürich angewöhnt. Im Sommer im See, während des restlichen Jahres im Hallenbad. Im Frühsommer und Herbst radle ich auch zum Moorsee, den mein Vater früher fast jeden Abend aufsuchte. In der Garderobe zog er sich Badehose und Bademantel an, lief über die Wiese zum hinteren Seeeinstieg und schwamm dann seine Runde. Danach verlief das Ganze in umgekehrter Richtung. Nicht ein Mal legte er sich auf den warmen Holzsteg, er nahm auch nicht an einem der Tische beim Kiosk Platz, sondern setzte sich unverzüglich wieder in das von der Sonne aufgeheizte Auto, um nach Hause zu fahren.

Die wenigen Male, die meine Mutter mitkam, wartete sie an Land und schaute zu, wie wir genüsslich den stillen dunklen See überquerten. Obwohl sie am Meer aufgewachsen ist, fürchtet sie sich vor Gewässern, in denen sie nicht stehen kann.

In einem der Fotoalben gibt es Bilder aus dem Wellenbad Dolder. Ich bin zwei Jahre alt, meine Mutter fünfunddreissig. Ihr dunkles Haar ist ziemlich kurz geschnitten, wahrscheinlich hatte sie es bereits damals gefärbt. Sie trägt einen modischen, auberginefarbenen Bikini, die Hose reicht bis zum Bauchnabel. Ihr Körper ist weder weiss noch gebräunt, weder dick noch dünn.

Auf einem der Bilder ist auch ihre jüngste Schwester Chava mit ihrer halbjährigen Tochter zu sehen. In Israel war meine Mutter für diese um zwölf Jahre jüngere Schwester in mancher Hinsicht ein Vorbild gewesen. Sie war die Einzige in der Familie, die an der Universität studiert hatte, sie war immer ausgesucht gekleidet, hatte Stil und höfliche Umgangsformen. Mit dem Wegzug aus Israel zeigte sie sich weltoffen und unkonventionell. Sie nahm aktuelle Strömungen auf, etwa die antiautoritäre Erziehung, und war mit dem Vegetarismus ihrer Zeit sogar voraus.

Konservativ wurde sie erst viel später, als sie etwa Mitte sechzig war und ihr Judentum neu entdeckte. Sie begann abschätzig, ja feindlich über «die Araber» zu sprechen und vertrat die Meinung, die besetzten Gebiete gehörten aus religiösen Gründen zu Israel. Am Anfang widersprach ich vehement, was natürlich keinen Sinn hat, und so lasse ich das Thema inzwischen aus oder wechsle es. Mit ihrer neuen Religiosität wurde meine Mutter auch prüde. Sie gab alle ihre Badeanzüge und Bikinis weg und ging nicht mehr mit meinem Vater ins Thermalbad. Zu meiner Erleichterung befolgte sie aber weiterhin viele religiöse Vorschriften nicht. Um von der Synagoge nach Hause zu gelangen, nahm sie etwa ohne zu zögern das Tram.

Inzwischen hat ihre Schamhaftigkeit vielleicht auch damit zu tun, dass sie als Nebenwirkung der Medikamente zugenommen hat. Immer wieder beklagte sie sich in den letzten Jahren über diesen ihr fremd gewordenen Körper, in dem sie sich nicht wohlfühlt.

Und doch überrascht mich meine Mutter immer wieder. Wie damals, als wir im Sommer vor drei Jahren zusammen in der Stadt unterwegs waren und ich in einem Schaufenster einen roten Badeanzug sah, der mir gefiel. Wir betraten gemeinsam das Geschäft. Meine Mutter wollte auch einen Badeanzug probieren, denselben wie ich, in Blau mit weissem Rand. In Blau-Weiss, den Farben der israelischen Flagge, sind heute fast alle ihre Kleider und auch die meisten Möbel. Mit je einem Täschchen in der Hand verliessen wir das Geschäft, und meine Mutter sagte: «Ich komme gleich mit dir in die Badi.»

Ich freute mich. Und während sie auf den Zug wartete, radelte ich nach Zollikon und holte sie dort am Bahnhof ab. Im alten Seebad setzten wir uns auf dem Holzrost in den Schatten. Ich überliess meiner Mutter die Yogamatte, was ein wenig half, aber weich sass sie nicht. Ich hatte vergessen, dass sie fast achtzig Jahre alt war. Vergass auch sie ihr Alter? Sie bemerkte zwar, der Boden sei hart, aber sie beklagte sich nicht, im Gegenteil. Sie strahlte in ihrem blauen Badeanzug mit weissem Rand, der ihr beim Dekolleté ein wenig zu gross war, was sie zu Hause ausbessern wollte. Ich weiss nicht mehr, worüber wir an diesem zeitlosen Nachmittag sprachen. Ich erinnere mich nur an ein goldenes Licht und daran, dass ich zwei Flaschen Bier holte und wir dazu Fischknusperli und Kartoffelsalat assen.

Spontan für zwei Badeanzüge ein kleines Vermögen auszugeben, wäre in meiner Kindheit nicht der Rede wert gewesen. Meine Mutter kaufte damals ein wie eine Königin, Preise spielten keine Rolle, nur guter Geschmack. Stets war sie stilsicher, ja edel gekleidet. Fast alle ihre Schuhe kaufte sie bei Charles Jourdan oder Löw, auch die Kleider stammten aus den vornehmsten Geschäften der Stadt. Mein Vater fand nichts dabei, wahrscheinlich war er sogar stolz auf seine gut angezogene Frau, obwohl er als Anwalt von eher unkonventionellen Klienten mal mehr, mal weniger oder gar nichts verdiente. Er lebte von der Hand in den Mund. Irgendwie gelang es ihm über viele Jahre, die Miete für unsere Attikawohnung aufzubringen. Der Vermieter, der ihn aus der Jugend kannte, tolerierte mehrmals einen Verzug von zwei, drei Monaten, denn immer wieder standen grössere Honorare aus. Als Kind wusste ich manchmal bis im letzten Moment nicht, ob wir in den Schulferien verreisen würden.

Im Alltag hingegen war Geld kein Thema. Egal was mein Vater anschaffte, sei es für sich selbst, für mich oder meine Mutter, immer entschied er sich für die beste Qualität. Meine Mutter tat es ihm gleich und ich natürlich auch. Einem grosszügigeren Menschen als meinem Vater bin ich nie begegnet. Mit grösster Selbstverständlichkeit überliess er seiner Frau eine Kreditkarte, auf der sein Titel vermerkt war, sodass die Verkäuferinnen sie mit «Frau Doktor» ansprachen. Bei Weinberg an der Bahnhofstrasse kaufte sie einen schottischen Kaschmirpullover in vier verschiedenen Farben. Den pinkfarbenen, den einzigen, der über vier Jahrzehnte überlebt hat, trage ich noch immer, mit roten Flicken an den Ellbogen. In einer manischen Phase gab meine Mutter im Kleidergeschäft an einem Nachmittag einmal über dreissigtausend Franken aus. Mein Vater bat um eine Zahlung in Raten.

Heute lebt meine Mutter mit sehr wenig Geld. Seit vielen Jahren kauft sie ihre Kleider am Stadtrand im Secondhandladen der WIZO, der Women’s International Zionist Organisation. Ihr Einbauschrank im Altersheim ist voll von Deuxpièces und Blusen im Chanelstil, die sie für wenige Franken erstanden hat. Sie beklagt sich nie, kein Geld zu haben, sie sagt: «Ich finde immer etwas Passendes!»

*

Vor vierzehn Jahren erzählte mir meine Mutter zum ersten Mal, ihr Neffe Yair befehle ihr, nicht zu lesen und zu schreiben, sondern sich ums Essen zu kümmern. Sie hatte sich damals widersetzt und sich sogar einen ganzen Karton voll hebräischer Bücher gekauft. Sie kämpfte mit Yair. «Aber dann habe ich einfach keine Kraft mehr gehabt», sagte sie, «ich habe nachgegeben und angefangen, Kartoffeln, Karotten und Bohnen zu kochen.»

Zwei Jahre später starb Yair im Alter von dreissig Jahren bei einem Unfall. Ich habe meinen Cousin, der in Amerika lebte, als erwachsenen Mann nur selten gesehen, aber in meiner Kindheit waren mir meine Tante Chava, ihr Mann und deren drei Kinder nahe gewesen. Die Nachricht von Yairs Tod traf meine Mutter und mich sehr. Es quälten sie auch starke Schuldgefühle, denn als sie sich von ihm bedrängt gefühlt hatte, hatte sie ihn verflucht und ihm sogar den Tod gewünscht.

Ich versicherte ihr, sein Tod habe damit nichts zu tun, aber es gelang mir nicht, sie zu beruhigen. Sie litt auch, weil ihre Schwester nach dem Tod ihres Sohnes während längerer Zeit den Kontakt mit ihr abbrach, denn kurz davor hatte ich ihrem Mann von den Verwünschungen erzählt. Inzwischen hat sich die Lage entspannt, die beiden Schwestern haben sich beim letzten Besuch meiner Tante in Zürich sogar gesehen. Und wenn ich mit ihr per Skype spreche, erkundigt sie sich nach meiner Mutter.

Ich fragte mich, was es auf sich hat, dass ausgerechnet der erfolgreiche und gut aussehende Yair sie beschäftigt, der ein begnadeter Wissenschaftler und erfolgreicher Mediziner war.

Drei ihrer vier Schwestern haben Söhne. «Wieder eine Darba» – ein Schlag, pflegte im nordirakischen Kirkuk meine Urgrossmutter zu sagen, wenn ein Mädchen auf die Welt gekommen war. Ihre Mutter war von ihrem Mann verlassen worden, nachdem sie drei Töchter und keinen Sohn zur Welt gebracht hatte. Ihre Tochter, meine Grossmutter, konnte weder schreiben noch lesen. Stattdessen hat sie acht Kinder aufgezogen und ihr Leben mit einem Mann verbracht, den sie nicht liebte.

Ich war drei Monate alt, als meine Eltern mit mir das erste Mal nach Israel reisten. Meine Grossmutter habe sich sehr über mich gefreut, erzählte mir meine Mutter. «Sie hat immer gedacht, ich sei krank, weil ich kein Kind hatte.» In den folgenden Jahren besuchten wir die Eltern meiner Mutter jedes Jahr.

An meinen Grossvater erinnere ich mich nicht, er starb, als ich sieben Jahre alt war. Meine Grossmutter sehe ich vor mir als korpulente alte Frau, die über ihrem Kleid immer ein Wolljäckchen trug. Sie hatte ihr Leben lang in der Küche gestanden, und wie bei vielen älteren orientalischen Frauen äusserte sich ihre Zuneigung über das Essen. Mein Vater erzählte mir, als er meine Mutter einst in Haifa besucht habe, habe meine Grossmutter ihm dampfende Suppe aufgetischt. Sie habe sich neben ihn hingesetzt und zugeschaut, wie er ass, wie ihm der Schweiss hinunterrann. Ab und zu hätte sie genickt und gesagt: «Ta’im, ta’im!» – köstlich, köstlich!

Über ihrem weissen Haar, das sie zu einem Zopf flocht, trug meine Grossmutter ein türkisfarbenes Kopftuch. Die Farbe passte zu den Pfefferminzbonbons, die zusammen mit ihrer Handcreme einen süsslichen Geruch verströmten. Ich mochte ihn nicht. Meine Grossmutter schenkte mir Kaugummis und lehrte mich das hebräische Wort dafür. Ich erinnere mich, wie sie die Kirschsteine bei sich zu Hause auf den Steinboden spuckte.

Ihr Hebräisch hatte einen arabischen Akzent. Sie sprach mit meiner Mutter den jüdisch-arabischen Dialekt, der einst in Kirkuk gesprochen wurde, in ihrer Heimatstadt. Meine Mutter antwortete auf Hebräisch, in der neuen Sprache, die in dem neuen Land gesprochen wurde, in dem sie aufgewachsen war. In meiner Kindheit habe ich das Wort «Irak» aus ihrem Munde nie gehört. Es war mein Vater, der das Land erwähnte, wenn auch nur selten. Einmal sagte er zu mir: «Vielleicht sind es deine irakischen Gene, die dich so arbeitsscheu machen, deine Vorfahren haben bestimmt nicht so viel gearbeitet wie die Leute hier.»

Im Frühling 2003 bombardierten die USA den Irak. Plötzlich stand die Stadt, in der meine Grosseltern gelebt haben, im Scheinwerferlicht der Medien, zum ersten Mal sah ich Fotos von Kirkuk. Auf einem feierten kurdische Frauen in Uniform den Fall der Stadt, ihre Gesichter hätten auch die von israelischen Soldatinnen sein können. Ich legte die Zeitungsseiten in ein Mäppchen, ich hatte bereits die Idee, ein Buch über meine Mutter zu schreiben. Als mir im selben Jahr gekündigt wurde, stürzte ich mich in die Arbeit.

Als Erstes befragte ich meine Mutter über ihr Leben. «Ich werde dir alles erzählen», sagte sie. Im Januar 2004 kam sie jeweils um neun Uhr morgens zu mir. Im Jahr zuvor war mein Vater gestorben, wir befanden uns in einer neuen Situation. Ich fühlte mich freier, denn ich war und bin mir nicht sicher, was mein Vater zu meinem Vorhaben meinen würde. Zum ersten Mal sprach meine Mutter mit mir über ihr Leben in Israel. Ich staunte, wie viel sie in den zweiunddreissig Jahren erlebt hatte, bevor sie in die Schweiz gekommen war, wie vieles sie angefangen und wieder abgebrochen hatte. Und so verlief nun auch ihre Erzählung. Sie hörte an einem bestimmten Punkt einfach auf, kurz nach meiner Geburt.

In den Jahren darauf war die Krankheit meiner Mutter heftiger geworden. Über diese akuten Phasen kann sie nicht sprechen, nach einem Klinikaufenthalt sind ihre Wahnvorstellungen tabu. Sie müsste sich und den anderen gegenüber zugeben, krank gewesen zu sein, geisteskrank. Ich glaube, es ist nicht nur Scham, die sie daran hindert, luzide zurückzublicken. Der Blick zurück wäre ein Blick in die Hölle.

Als unsere morgendlichen Gespräche damals endeten, spürte ich, dass ich mich diesem Stoff behutsam nähern musste. Ich war ganz froh, als Nächstes nach Jerusalem zu reisen, um den ältesten Bruder meiner Mutter und ihren einstigen Freund zu treffen.

Zurück in Zürich recherchierte ich weiter. Mit dem Einverständnis meiner Mutter bat ich die Psychiatrische Universitätsklinik Zürich um ihre Krankengeschichte. Zwischen 1967 und 1997 war sie achtunddreissig Mal in diese Klinik eingewiesen worden, oft gegen ihren Willen. Ich erhielt eine gelbe Kartonmappe mit dreihundertsiebenundsechzig, eng mit Schreibmaschine beschriebenen Seiten. Auf den ersten drei sind alle Aufnahmen und Entlassungen minutiös aufgelistet. Unter «Heimatort» steht «Zürich».

Es wurde Sommer, bis ich die Büchse der Pandora öffnete. Auf der Zinne setzte ich mich mit den Unterlagen an den von der Sonne gebleichten Holztisch. Sogar hier oben, mit Sonnenlicht und Ausblick in die Berge und auf den See, war die Lektüre ein Gang in die Düsternis. Ich hatte das Ausmass der Katastrophe vergessen, ich wusste nicht mehr, wie schrecklich die Abgründe gewesen waren, in die meine Mutter, mein Vater und ich hineingeraten waren, und vor allem, wie oft sich alles wiederholt hat.

Nachdem ich auch die vielen Briefe gelesen hatte, die sich meine Eltern vor ihrer Heirat geschickt haben, begann ich zu schreiben. Während eines Jahres arbeitete ich an der Biografie meiner Mutter. Und dann gab ich auf. Mir dämmerte, dass ich diese Geschichte nicht journalistisch angehen konnte. Ich konnte nicht über meine Mutter schreiben, ohne auch von mir zu sprechen. Bloss wie und was? Ein Freund von K. erschreckte mich mit der Aussage: «Du musst einen Roman daraus machen. Das, was du erzählen willst, muss Literatur sein!» Das Manuskript, das vor mir lag, war höchstens Rohmaterial.

Ein paar Jahre später nahm ich es nochmals in die Hand. Ich versuchte, mich mehr in den Text einzubringen, aber es gelang mir nicht wirklich. Ich verschob das Vorhaben ein weiteres Mal, es kam mir vor wie ein zu hoher Berg, den zu erklimmen mir noch immer die Kraft fehlte. Andere Projekte fielen mir leichter. Ich befragte mir unbekannte Menschen über ihr Leben und hielt ihre Erzählungen in Büchern fest.

Im letzten Sommer beauftragte mich ein Bankier, seine Biografie zu schreiben. Zuvor hatte ich für die Polizei Webseitentexte verfasst. Beide Aufgaben hatten mich in Welten geführt, die mir unbekannt waren, hatten meine finanzielle Situation entspannt. Ich beschloss, für zwei Monate nach Goa zu reisen, und ich dachte: Jetzt, da meine Mutter sich im Altersheim wohlfühlt, da sie so etwas wie ihren Seelenfrieden gefunden hat, ist der Moment gekommen, um den Versuch noch einmal zu wagen.