Читать книгу Рождение неолиберальной политики. От Хайека и Фридмена до Рейгана и Тэтчер - Дэниел Стедмен-Джоунз - Страница 6

Введение

Неолиберализм и история

ОглавлениеКак отметила политолог Рэйчел Тернер, и в широких дискуссиях, и в научной литературе термин «неолиберализм» используется в очень расплывчатом значении8. Общий абрис истории термина как будто не вызывает разногласий, но вот точное его содержание обычно ускользает от понимания. Это, наверное, неудивительно, поскольку историки только начали изучать происхождение термина и уточнять его действительное значение. Задача усложняется еще и тем обстоятельством, что на разных берегах Атлантики термины «либерализм», «неолиберализм», «новый либерализм», «новые демократы», «новые лейбористы», «неоконсерваторы» понимаются по-разному[5].

Попытки уточнить значение термина, – например, изданный Филипом Мировски и Дитером Плеве сборник «The Road from Mont Pelerin» (2009), – сделали акцент на динамической природе неолиберализма. Статьи сборника посвящены «коллективу неолиберальных мыслителей», который сознательно ограничен учеными и теоретиками Общества Мон-Пелерен. Если исходить из того, в каком расплывчатом значении обычно используется этот термин, стремление уточнить его путем привязки к определенному обществу, его членам и их работам, конечно, можно счесть похвальным. Вместе с тем такое узкое понимание сопряжено с опасностью упустить из вида ряд более широких политических коннотаций, особенно во второй фазе истории неолиберализма. Я вкладываю в термин «неолиберализм» более широкое содержание. В моей книге он обозначает не одну лишь конкретную группу ученых и политиков, принадлежащих к одной определенной организации, но применяется как к мыслителям и организаторам исследований, которые развивали стратегию Хайека, так и к практическому воплощению неолиберальных идей после 1970 г. Таким образом, я выхожу за пределы теоретических дискуссий в Обществе Мон-Пелерен и дополняю их более широким политическим ракурсом.

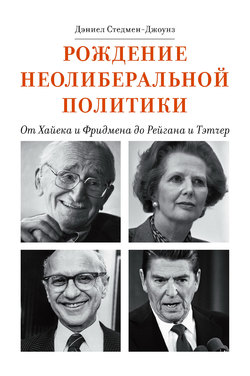

Неолиберализм не был совершенно однородным и целостным политическим движением. Некоторые целесообразные с точки зрения государственного управления действия Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана вступали в противоречие с идеалом рыночного органицизма, особенно наглядно явленным в обращениях Хайека к Эдмунду Бёрку9. Такие политики, как Маргарет Тэтчер, Рональд Рейган, Джек Кемп и Найджел Лоусон (никто из них не состоял в Обществе Мон-Пелерен), утверждали, что их политика – это составная часть традиции, восходящей к классической либеральной политической экономии Давида Юма, Адама Смита, Давида Рикардо и либералам манчестерской школы[6],10, Ричарду Кобдену и Джону Брайту. А если брать более современных мыслителей, то она опирается на идеи Хайека, Фридмена и Бьюкенена. Подобные заявления отражают вполне определенный взгляд на историю либерализма; они свидетельствуют об усвоении неолиберальной идиоматики. Перечисленным политикам, например, нравился либерализм Джона Стюарта Милля в статье «О свободе», но не нравился его «Утилитаризм».

Неолибералы как авторитарного, так и либертарианского толка с подозрением относились к «новому либерализму» Л. Т. Хобхауса[7][8] или Уильяма Бевериджа и Джона Мейнарда Кейнса, поскольку „либерализм“ этого типа уповал на вмешательство государства. Также им не нравились «Великое общество» Линдона Джонсона, английская социальная демократия Клемента Эттли и Ная Бивена и даже консерватор Рэб Батлер (тот самый «Бат» в «батскеллизме», как остроумно окрестил послевоенную английскую политику автор журнала «Economist» Норман Макрей[9]). Но больше всего они не любили Новый курс Франклина Рузвельта. Политическая неоднородность неолиберализма, как и разнообразие ученых и дисциплин, ассоциируемых с самим Обществом Мон-Пелерен, требует серьезного исторического объяснения. Как и почему термин «неолиберализм» действительно приобрел гораздо более широкое значение, чем то, которое, возможно, хотели сохранить за ним Хайек и его единомышленники на встречах и дискуссиях в своем обществе?

Неолиберальные идеи, несомненно, имеют немалое внешнее сходство с классическим либерализмом и либерализмом laissez faire манчестерской школы. Вместе с тем им присущи важные особенности, не свойственные более ранним формам либеральной мысли. Как показывают последние исследования, ранние неолибералы – в Австрии, Париже, Швейцарии и Германии, в Лондонской школе экономики, Манчестере и Чикаго – были критически настроены и по отношению к классическому либерализму, и по отношению к тому, что они воспринимали как эксцессы laissez faire11. Потом, в послевоенные десятилетия, неолиберальные ученые и политики начали распространять эту критику и на другие области, в том числе путем связывания свободной рыночной системы со свободой как таковой. Ряд важных расхождений и различий между ранними формами либерализма и неолиберальной мыслью будет подробно рассмотрен в главе 3.

Вплоть до последнего времени в описании неолиберализма преобладал мемуарно-журналистский подход, рассматривавший неолиберализм скорее как свершившийся политический и экономический факт, чем как историческое явление, которое еще ждет своего объяснения. Обсуждение неолиберализма сосредоточено на его нынешнем существовании в качестве категории текущей политики и обходит вниманием его происхождение, развитие и последствия (прошлые). Историческая перспектива почти полностью отсутствует. Лишь совсем недавно исследования таких историков, как Энгус Бёргин и Бен Джексон, начали восполнять этот пробел, особенно в отношении 1930-1940-х годов. Они существенно улучшили наше понимание того, чем вдохновлялись ранние либералы и, соответственно, понимание контраста между этими ранними годами и более поздним временем. Но несмотря на эти усилия, история неолиберализма по-прежнему находится во власти двух диаметрально противоположных интерпретаций, каждая из которых страдает крупными недостатками.

Первая – это миф об исторической неизбежности торжества неолиберализма. Этот миф подпитывают не только интеллектуалы и политики неолиберального толка; его укрепляют некоторые историки и политологи. Самый яркий и академичный образец этой концепции, в данном случае применительно к Англии, – книга Ричарда Коккетта «Мыслить немыслимое» (Richard Cockett «Thinking of the Unthinkable»); в ней повествуется о центральной роли английских аналитических центров в разрушении послевоенного консенсуса по макроэкономической политике в Англии12. Что касается США, то Джордж Нэш рисует детальную картину консервативного интеллектуального влияния и, в частности, историю «фьюжионизма», слияния различных направлений консерватизма, которое одобрял и поддерживал Уильям Бакли и практически осуществил Рейган. Книга раскрывает невероятную сложность и внутреннюю противоречивость течения «новых правых»13. В том же духе выдержаны биографии таких видных политических фигур, как Барри Голдуотер, Энох Пауэлл, Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер, их собственные мемуары и воспоминания их коллег, в частности Джеффри Хау, Найджела Лоусона и Алана Гринспена14.

Неолиберализм представляет собой призму, сквозь которую можно рассматривать трансформацию всего политического спектра, а не только отдельно взятых сегментов Консервативной или Республиканской партий. Правый крен политики в Англии и в США – это не просто история подъема или успеха какой-то новой версии консерватизма. Успех неолиберальных идей не был непосредственным побочным продуктом подъема «новых правых» или триумфа тэтчеризма. Изменение экономической политики в 1970-х годах стало возможным благодаря успеху предложений, которые стояли выше узкой партийной принадлежности. Ужасное экономическое положение привело к тому, что монетаризм, дерегулирование и профсоюзная реформа проникли в политику Картера и Каллагэна как троянские кони, наполненные спорной неолиберальной верой во всемогущество рынка. Важность этого обстоятельства – а именно того, что признание необходимости изменить политику в некоторых ее экономических аспектах совершенно не подразумевает абсолютизации господства свободного рынка, – в значительной степени недооценивалась. Во многих работах совершенно не прослеживается связь между политикой Рейгана и Тэтчер и ее предшественницами – соответственно политикой лейбористской и демократической партий; единственное, что говорится, это то, что им пришлось вынужденно, против воли, стать адептами чуждой идеологии. Консервативные авторы привыкли считать, что некоторые ключевые решения лейбористского и демократического правительств в 1960-1970-е годы были притворством; а левые и „либеральные“ авторы называют их постыдными. Эти оценки упускают из вида важные составляющие успехов и неудач неолиберального политического проекта.

Вторая основная интерпретация неолиберализма, известная своим критическим к нему отношением, считает неолиберализм монолитным и опасным проявлением влияния США на глобальную политику. С этой точки зрения неолиберализм, уже полностью сработанный в политической мастерской чикагских экономистов, вышел на сцену почти сразу после того, как в Чили генерал Аугусто Пиночет в 1973 г. сверг демократическое правительство Сальвадора Альенде. Цель неолиберализма состояла в том, чтобы причинить как можно больше вреда бедному населению развитого и, в особенности, развивающегося мира. По этой версии, «чикагские мальчики» в Чили – это первая группа, продвигавшая разрушительную программу рыночной либерализации, которую потом в виде «структурных реформ» стали навязывать такие организации, как МВФ, Всемирный банк и Министерство финансов США15. Фридмен и Хайек – теоретические основоположники, а Тэтчер и Рейган – образцовые практические политики западного неолиберализма. Этот термин заключает в себе отрицательный оттенок смысла. Английский географ-марксист Дэвид Гарви, например, утверждает, что «неолиберализация» на самом деле представляла собой очень эффективную форму классовой борьбы со стороны финансового капитала, – как в Китае, так и на Западе16. Эндрю Глин полагал, что в 1970-х годах катализатором рыночных реформ в развитом мире стал кризис прибыльности бизнеса17. Наоми Кляйн, изъясняющаяся более понятным для масс языком, назвала неолиберализм «шоковой доктриной ужасного капитализма», которую подпитывают такие катастрофы, как теракт 11 сентября [2001 г.], война в Ираке и ураган Катрина18.

В подобного рода концепциях содержится ряд ценных наблюдений, особенно по поводу неприглядных связей между бизнесом, финансовым капиталом и политической властью. Но в целом они оставляют желать много лучшего. Как отметил Мировски, ошибочно сводить неолиберальные идеи к неоклассической экономической теории, что склонны делать эти авторы19. С точки зрения общественного мнения неолиберальные идеи сформировались под преобладающим влиянием чикагской экономической теории. Но на самом деле они представляли собой коктейль, основой которого было не только убеждение в могуществе рынков или, говоря проще, корпораций, но и крайнее недоверие к власти государства, к его вмешательству и к бюрократии. Подобным же образом интеллектуальные и политические стратегии, реализуемые неолибералами в послевоенный период, установили новые точки соприкосновения между научным сообществом и политикой. Новый тип политической организации был подкреплен успешной работой аналитических центров, выступающих за свободный рынок, созданных в США и Англии, – таких как Американский институт предпринимательства (AEI), Фонд экономического образования (FEE), Институт экономических дел (IEA), Фонд «Наследие», Центр исследования социально-экономической политики, Институт Катона и Институт Адама Смита. Руководители этих организаций – Ф. А. Xарпер, Леонард Рид, Ральф Харрис, Артур Селдон, Энтони Фишер, Эд Фелнер, Эд Крейн, Имонн и Стюарт Батлеры, Мэдсен Пири – были профессиональными идеологическими предпринимателями, распространявшими неолиберализм. Их успешная деятельность оказала долговременное устойчивое влияние на политическую деятельность, которая в каждой стране обычно имела разные результаты.

Но ни концепция «неизбежности», ни марксистский или неомарксистский подход нас, конечно, не удовлетворят. Если не считать достойных упоминания попыток политологов и социологов Пола Пирсона и Моники Прасад провести сравнительный анализ английской и американской политики при Рейгане и Тэтчер20, практически отсутствуют исследования, рассматривающие становление неолиберализма в его подлинном трансатлантическом контексте. Литература крайне неоднорода и посвящена либо очень узким вопросам, либо очень широким. Эти историографические лакуны не позволяют правильно понять связь между Европой, Англией и США, которая сыграла важнейшую роль в становлении неолиберальных идей и их кристаллизации в послевоенный период. Несмотря на последующую «англизацию» и «американизацию» Хайека, Поппера и Мизеса, нельзя недооценивать влияние, которое оказали на их интеллектуальное формирование проблемы и традиции, характерные для континентальной Европы. Их воздействие – в частности, страх перед нацистским тоталитаризмом и сведение воедино под ярлыком «коллективизма» таких разных политических течений, как прогрессисты, „либералы“, социалисты и социал-демократы, – в свою очередь, влияло (порой косвенным образом) на то, как неолиберализм развивался впоследствии усилиями американских теоретиков, например Фридменом и Бьюкененом.

Историкам еще предстоит подробно исследовать нюансы послевоенного неолиберализма, отношение его политических и организационных форм к теориям главнейших его академических представителей и те пути, которыми эти идеи распространялись с помощью идеологической инфраструктуры и международных организаций. Трансатлантический характер неолиберализма часто воспринимается как некая данность, не требующая тщательного исследования ее истоков и эволюции. Не придавалось серьезного внимания тому, насколько методы неолиберальной политики отличались от неолиберальной политической философии, и какими путями неолиберальные идеи встраивались в левое политическое течение. Желание критиков рассматривать неолиберализм как идеологию злокозненной глобализации препятствовало правильному пониманию истоков его широкой популярности, поскольку американским и английским избирателям он преподносился в риторическом облачении соответственно Республиканской и Консервативной партий.

5

См. выше прим. на с. 14. – Прим. науч. ред.

6

Манчестерская школа (манчестеризм, манчестерство, манчестерский либерализм) – либеральная политическая и экономическая программа (идеология), сформулированная в ходе агитации за отмену хлебных законов в Англии в середине XIX в. и в последующие годы лидерами «Лиги за отмену хлебных законов» (прежде всего Ричардом Кобденом и Джоном Брайтом).

Фразу «манчестерская школа» часто использовал британский политический деятель Бенджамен Дизраэли для обозначения движения за свободу торговли; в Германии социалисты и националисты использовали придуманный Фердинандом Лассалем термин «манчестерство» (manchestertum) в качестве синонима «бездушного капитализма» для оскорбления и высмеивания своих либерально настроенных оппонентов.

В ходе агитации в речах ораторов Лиги были сформулированы и обоснованы все основные принципы либеральной экономической и внешней политики. В значительной мере они были положены в основу деятельности правительств Великобритании во второй половине XIX в. Участники движения не оставили систематизиро – ванных трудов в этой области, их идеи разбросаны в многочисленных речах на митингах. Только собрание речей Кобдена состоит из трех томов общим объемом более 3000 страниц. Это был (и остается) в высшей степени практический либерализм.

Теоретической основой манчестерского либерализма послужили произведения Давида Юма, Адама Смита, Давида Рикардо, Джона Стюарта Милля. В области внешней политики представители манчестерской школы выступали резко против войны и империализма, проповедуя мирные отношения между народами.

В 1927 г. Людвиг фон Мизес изложил основные положения манчестерской версии классического либерализма в своей книге «Либерализм», которая и сегодня остается единственным систематическим изложением принципов либерального устройства общества и государства, основ либеральной экономической и внешней политики, демонстрируя тесную связь между международным миром, частной собственностью, гражданскими правами, свободным рынком и экономическим процветанием.

В настоящее время термин «манчестерская школа» иногда применяется для обозначения радикального либерализма/либертарианства в экономической политике: laissez faire (см. выше прим. на с. 17), свобода торговли, устранение государства из экономики и оптимистический акцент на «гармонизирующем» влиянии капитализма свободного предпринимательства.

7

См.: Бастиа Ф. Кобден и Лига: движение за свободу торговли в Англии. М.; Челябинск: Социум, 2017; Мизес Л. фон. Либерализм. Челябинск: Социум, 2014. – Прим. науч. ред.

8

См.: Хобхаус Л. Т. Либерализм // О свободе: антология мировой либеральной мысли (I половина ХХ века). М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 83 – 182. – Прим. науч. ред.

9

Батскеллизм – распространенный в Великобритании в 1950-е годы термин, составленный журналом «Экономист» из фамилий двух политиков, последовательно занимавших пост министра финансов – лейбориста Хью Гейтскелла (1950–1951) и консерватора Р. А. Батлера (1951–1955). Оба выступали за «смешанную экономику», мощную программу социального обеспечения и кейнсианскую систему контроля и регулирования спроса. – Прим. науч. ред.