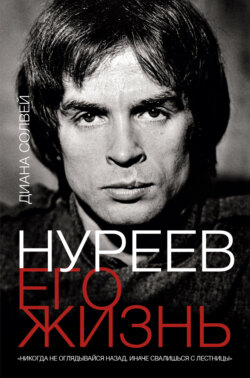

Читать книгу Нуреев: его жизнь - Диана Солвей - Страница 7

Глава 4

Хамет

ОглавлениеВ один из августовских дней 1946 года на пороге семьи Нуреевых «возникла чья-то тень». Вскинув глаза, Рудик увидел «крупного мужчину в запыленной серой шинели». Мать бросилась к нему, обняла, и только тогда мальчик понял, что это его отец. В тот момент я почувствовал, что потерял мать, – признавался позже Нуреев. Он привык считать себя единственным мужчиной в доме, а тут внезапно, без предупреждения его место занял другой. Для восьмилетнего мальчика это стало настоящим потрясением.

Мать понимала Рудика, заботилась о нем и баловала. Отец, привыкший командовать солдатами, но не умевший обращаться с маленькими детьми и не чувствовавший их потребностей и желаний, пугал его. Суровое выражение лица и грубоватые манеры Хамета отталкивали мальчика. Не разделял сын и отцовского пристрастия к рыбалке и охоте, находя эти занятия «крайне неприятными». Сестрам перемены в доме тоже пришлись не по душе. Дети Нуреевых всегда называли маму по-татарски «эни» и обращались к ней на «ты». А при общении с отцом они испытывали неловкость и называли его не на родном языке «эти», а более официально по-русски «папа» и вежливо «выкали». Вернувшись домой, Хамет Нуреев обнаружил, что стал для своей семьи чужаком. «У нас никак не получалось относиться к нему, как подобает детям относиться к отцу, – вспоминала Разида. – Он огорчался из-за того, что я не обращалась к нему по-татарски, и жаловался матери: “Почему дети держатся со мной более сдержанно, чем с тобой?” Мы не испытывали к нему привязанности, какая бывает в дружной семье». Даже шоколадно-коричневый кокер-спаниель Пальма, которую однажды принес домой Хамет, считалась его охотничьей собакой, а не всеобщей домашней любимицей.

Как ни старалась Фарида облегчить мужу возвращение к гражданской жизни, но ей самой тоже пришлось приноравливаться. Она прожила без Хамета больше пяти лет, да и за шестнадцать лет их брака муж часто подолгу отсутствовал дома. С фронта Хамет вернулся в чине майора, грудь увешана орденами и медалями – таким его запечатлели все семейные фотографии той поры. И тем не менее он решил прервать свою военную карьеру и отказался от предложенной ему должности заместителя политического комиссара в МВД Уфы[24]. Эта работа требовала большой самоотдачи, – пояснил он Разиде. Невзирая на отчуждение, которое возникло у него с детьми, а возможно, как раз для его преодоления Хамет хотел больше времени проводить со своею семьей[25]. Вскоре он устроился заместителем директора профессионально-технического училища. Училище стояло неподалеку от «наблюдательного пункта» Рудольфа – на том самом холме, с которого открывался вид на железнодорожную станцию. И время от времени Рудольф и Разида забегали к отцу, а Хамет, увлекавшийся любительской съемкой, не упускал момента, чтобы сфотографировать детей.

Из положительных перемен, происшедших в жизни Нуреевых с возвращением отца, стоит отметить улучшение жилищных условий. Прожив столько лет с другими людьми, они наконец-то получили собственную двухкомнатную квартиру в одноэтажном деревянном доме № 37 по улице Зенцова, почти на углу улицы Свердлова. Правда, явившись туда, они обнаружили, что вторую комнату занимала женщина, собиравшаяся переезжать в Ленинград. А после ее отъезда в комнату заселился другой жилец, и Нуреевым пришлось вшестером ютиться в одной комнате площадью всего четырнадцать квадратных метров. Эта комната оставалась домом Рудольфа на протяжении всей его юности в Уфе. Обставленная старой деревянной мебелью, она, по отзыву соседа, «выглядела убого». Но, по сравнению с предыдущим жильем, была светлой и относительно просторной. В комнате имелось электричество, но воду приходилось носить из колонки за домом. Зимой ее обогревала дровяная печь, а весной и летом заливал яркий солнечный свет, проникавший во все четыре окошка. В центре комнаты стоял большой деревянный стол, накрытый клеенкой, в углу – деревянный комод, а у противоположных стен – две железные кровати. На одной спали Хамет с Фаридой, на другой, пошире, – Рудольф с сестрами. Чтобы выкроить побольше места, спать они укладывались «валетом», но в доме ступить было невозможно, не потревожив других, не то что танцевать. Подобная ситуация, когда представители двух – трех поколений теснились в одной комнате, была тогда типичной. И сексуальная жизнь происходила в отнюдь не интимной обстановке. Лишь в двадцать три года, уже на Западе, Рудольф обрел собственную комнату. А там, в Уфе, вспоминал он, «в туалет приходилось ходить на улицу даже суровой зимой, под порывами ураганного ветра или снежной вьюги». В конце двора за уборной, которой они пользовались вместе с соседями, находился сад, в котором Рудольф с сестрами растили цветы. Отец, заядлый огородник, со временем получил крошечный надел земли, примерно в получасе езды на трамвае от дома, где сажал картошку и лук.

Пытаясь наладить хоть какой-то контакт с сыном, Хамет решил научить Рудольфа делать свинцовые пули для охотничьих ружей. Нарезая свинец на кусочки, он поручал мальчику скатывать их в маленькие шарики с помощью ручной мельницы. Таким путем отец надеялся приобщить мальчика к своему миру и сделать из «маменькиного сынка» настоящего мужчину. Но Рудольф воспринимал такое занятие не как обряд посвящения, а как утомительную повинность, с которой хотелось разделаться побыстрей. И при любой возможности звал на помощь Альберта. Со слов Альберта, Хамет «никогда не сидел без дела. Всегда чем-нибудь занимался. Он был строгим отцом, но вместе с тем мог быть и добрым. Только никогда не выказывал любви к сыну». Альберт ни разу не видел, чтобы Хамет приобнял или поцеловал Рудика. Другая соседка запомнила Хамета «замкнутым, любившим уединение» мужчиной. А в памяти Рудольфа он остался «суровым, властным человеком с волевым подбородком и тяжелой нижней челюстью, незнакомой силой, которая редко улыбалась, редко говорила и пугала» его. Как-то раз они вместе пошли на охоту; Хамет отправился искать дичь, а сына оставил стеречь снаряжение, посадив его в рюкзак и подвесив на дерево. Даже через сорок лет Рудольф отлично помнил, что ему тогда довелось пережить: «Я вдруг увидел дятла, который меня напугал, и летавших вокруг уток». А Хамет только рассмеялся, когда, вернувшись, застал мальчика плачущим от страха. Иначе отреагировала Фарида. По словам Рудольфа, «мать так и не смогла простить ему тот случай».

Если прежде сына в баню водила каждую неделю Фарида, то теперь это стал делать Хамет. Однажды, пока отец его растирал, у Рудольфа случилась эрекция. Это так рассердило Хамета, что он побил сына по возвращении домой. Спустя много лет Рудольф признался Кеннету Греву, молодому танцовщику, в которого влюбился в конце жизни, что это одно из его самых болезненных детских воспоминаний. Да и вообще Рудольф очень редко рассказывал об отце.

Скупой на слова Хамет не отличался особым терпением, а плач раздражал его еще больше. «Наш отец ненавидел слезы, – признавала Разида. – Достаточно ему было взглянуть на тебя, и все слезы сразу высыхали». Вспыльчивость Хамета подтвердила и дочь Лиллы, Альфия: «Однажды я что-то не то сказала, кажется, о еде, которая мне не понравилась, и дед пришел в ярость. Бабушка схватила меня и поспешила спрятать в спальне». Но, несмотря на свой взрывной характер, Хамет редко бранился с женою при детях. Разиде, по крайней мере, не запомнились отцовы ссоры с матерью. «Я никогда не слышала, чтобы он на нее кричал. Чаще всего он держал свои чувства в себе. А рассердившись, просто уходил рыбачить или охотиться».

Одной из первых поездок Рудольфа за пределы Уфы стала поездка с отцом в Красный Яр и Асаново – к его теткам Фазлиевым, Саиме и Фатиме. Обычно туда с матерью ездила Роза, и Рудольф с Разидой сильно разволновались, когда отец решил взять их с собой вместо сестры. По дороге Хамет остановился поохотиться, понадеявшись на свою верную «охотничью» собаку Пальму[26]. Но та не оправдала его ожиданий, и «отцу пришлось самому лезть в воду за подстреленной уткой», – вспоминала Разида. Ночью они спали в стоге сена. В отличие от отца, тетки Саима и Фатима стойко придерживались традиций и считали, что дети не должны забывать татарский язык. Если дети отвечали на русском, они заставляли их повторять ответ снова – но уже на родном языке. А Хамет и Фарида, хоть и общались между собой на татарском, но от детей требовали разговаривать по-русски. «Наша мать была современной женщиной, – поясняла Разида. – Она повторяла: “Вы должны говорить по-татарски, только когда это действительно необходимо”».

Хамет возлагал на единственного сына большие надежды. Он считал, что у Рудольфа имелся хороший потенциал, чтобы стать инженером, врачом или офицером. И, продолжая придерживаться некоторых мусульманских воззрений, Хамет давал сыну послабления. В конце концов, Рудольф был единственным, кроме него, мужчиной в семье. Почему же не освободить его от работы по дому, даже той, что обычно считалась «мужской»? Зимой, когда нужно было наколоть дров для печи, Хамет обращался за помощью к Разиде – Рудик не горел желанием это делать. Фарида работала на молокозаводе, разливала молоко в бутылки и ежедневно прибегала домой, чтобы приготовить обед детям, хотя сама поесть не успевала. Роза, Лилла и Разида по очереди убирались в квартире, делали покупки, помогали матери готовить. Они накрывали и подавали на стол, когда к родителям наведывались соседи, однако присоединиться к гостям девушкам не разрешалось – до самого замужества. В обязанности же мальчика входило только выращивать и копать картошку вместе с Разидой, заправлять керосином примус и ежедневно покупать к ужину хлеб. Но даже это поручение казалось Хамету неподобающим для сына. «Зачем ты посылаешь мальчика за хлебом? – упрекал он жену. – У нас три девчонки, неужели ни одна из них не может сбегать в магазин?» К тому времени карточную систему отменили, и людям приходилось часами стоять в очередях – всем, кроме Рудольфа и Альберта, которые быстро научились пролезать вперед между чужими ногами. Сунув хлеб в авоськи, мальчишки бежали на татарское кладбище и там с удовольствием проводили день, лазая по камням и забираясь в пещеры.

Ужинали в семье Нуреевых всегда в семь часов, когда Хамет возвращался с работы. По рассказам соседей, Фарида Нуреева прекрасно готовила и пекла, а ее фирменным блюдом был густой башкирский суп с мясом, картошкой, морковкой, луком, капустой и домашней лапшой.

Увы, кроме приемов пищи и каждодневных домашних дел, отца и сына мало что связывало. Время от времени Рудольф пытался вовлечь отца в свою жизнь, но Хамет реагировал не так, как ожидал мальчик. Когда Рудик заикнулся, что хотел бы обучиться игре на фортепьяно, Хамет заявил, что об этом не может быть речи. Инструмент слишком громоздкий, «его не потащишь на спине», да и научиться играть на нем трудно, пояснил он. «Куда полезнее уметь играть на аккордеоне или на губной гармошке. С аккордеоном ты всегда будешь желанным гостем в любой компании». Отец-прагматик не понимал, что Рудольф искал в музыке умиротворения, а вовсе не жаждал развлекать ей других.

С возвращением Хамета жизнь семейства Нуреевых, конечно же, изменилась. Но отвратить Рудольфа от пути, который он для себя уже выбрал, теперь не могло ничто. Мальчик быстро стал звездой своего детского любительского танцевального ансамбля и гордился его успехами. Но даже в девять лет он сознавал, что отца его танцы не интересовали. Опасаясь вызвать неудовольствие Хамета, Рудольф перестал тренироваться дома и делился своими мечтами и чаяниями только с сестрой Розой и Альбертом. Отец и предположить не мог, как много значили для его сына уроки танца, и не вмешивался, считая это увлечение детской прихотью, которая со временем пройдет.

Любовь к танцам сблизила Рудольфа с Розой, которая занималась ритмической гимнастикой, участвовала в местных конкурсах и даже удостаивалась наград. Роза, как когда-то и ее мать, собиралась стать учительницей и с удовольствием рассказывала Рудику все, что ей было известно о танце, и иногда водила его в свой любительский хореографический коллектив. Время от времени, чтобы сделать брату приятное, Роза приносила домой балетные костюмы. «И наступал момент райского блаженства. Я раскладывал их на кровати и разглядывал, просто пожирал глазами – так неистово, что мне удавалось ощутить себя облаченным в них. Часами я разглаживал их, обонял их запах…» – вспоминал Нуреев[27].

Страсть, которую мальчик умудрялся скрывать от отца, невозможно было утаить на школьном дворе. «Как можно быть таким бездарным в спорте?» – недоумевали остальные ребята и, естественно, насмешничали. Играя в футбол, Рудик постоянно пропускал мяч, потому что его мысли занимали пируэты. В гимнастическом классе дела обстояли не лучше; одноклассники и учителя даже не представляли, что Рудик когда-нибудь сможет чего-то достичь. И если другие мальчики в точности повторяли упражнения, показанные тренером, то Рудольф их всегда, пусть и чуть-чуть, видоизменял. «Он отличался от других ребят, – вспоминал его бывший одноклассник Марат Хисматуллин, ставший солистом оперной труппы Башкирского государственного театра оперы и балета. – Он был физически слабым и все делал по-своему. Когда учитель говорил нам вытянуть руки в стороны, мы вытягивали прямые руки, не сгибая локтей. А Рудольф всегда сгибал и локти, и пальцы. Конечно, учитель сердился из-за того, что он не выполнял его указаний. А все мальчишки над ним смеялись».

Бывало, Рудик погружался в грезы наяву, и тогда ребята начинали пихать его локтями, толкать, щипать и трясти, добиваясь от него ответной реакции. По мнению Таисии Михайловны Халтуриной, классной руководительницы Рудольфа в школе № 2, насмешки и издевательства ребят были вызваны завистью. (Хотя сказать, действительно ли она так видела ситуацию в то время или пришла к подобным выводам уже позднее, оглядываясь назад, трудно.) «На уроках Рудик смотрел на меня широко распахнутыми глазами и вроде бы слушал, но я видела, что он витает где-то в своем мире. Сам того не сознавая, он о чем-то фантазировал. А ребятам хотелось узнать, о чем он думает, вот они и толкали его со всех сторон, пока он не отвечал им тем же. Они не успокаивались, пока он не реагировал».

А реагировал Рудик так, что только еще больше отталкивал от себя ребят. Он быстро сообразил, что лучший способ защиты – это не подпускать никого слишком близко. Но, уступая другим мальчишкам и в весе, и в силе, он «падал и начинал дико плакать, привлекая к себе внимание и стараясь показать, что ему больно. А толкнувший его паренек стоял рядом и оправдывался: “Послушайте, я его только локтем толкнул, а он упал и ревет, как сумасшедший”. Я был сильнее [Рудольфа], – рассказывал Хисматуллин, – и старался его защитить. Не потому, что он мне нравился, а потому, что мне было его очень жаль. Он казался совершенно беспомощным». Истерики Рудольфа заканчивались так же быстро, как и начинались. «Да, он плакал при стычках с другими ребятами. Но быстро успокаивался и обо всем забывал. Он не был слюнтяем», – констатировал Альберт.

Хотя Рудольф опасался разучивать народные танцы дома, он умудрялся исполнять их практически в любом месте – на улице, в школе, на праздновании Первомая и других публичных мероприятиях, на любительских конкурсах. «Народный танец, – объяснял он позже, – очень зажигательный. Темперамент крайне важен… и я с ранних лет знал, как следует держать себя на сцене, как господствовать на ней и как блистать». В табеле успеваемости за третий класс девятилетний Рудик удостоился похвалы: «Активный участник художественного кружка. Танцует очень хорошо и легко». А в следующем году Рудольф завоевал свою первую танцевальную награду – книгу с фотографиями, прославляющими «Старую и новую Москву». Надпись на книге, сделанная рукой первого секретаря Уфимского горкома комсомола, гласила: «Нурееву за лучший танец на просмотре любительских групп Ждановского района Уфы, 1948 год».

К тому времени Рудольф уже вступил в пионеры – детскую организацию, скаутскую по форме и коммунистическую по содержанию. Целью союза пионеров было укрепление гражданского сознания и духа коллективизма, а каждая их песня, танец и рассказ были пронизаны политическими лозунгами. «Пионер горячо любит Родину, Коммунистическую партию…» – с этих слов начинались Законы юных пионеров, которые в сталинском духе не только поощряли детей к конформизму, но и подавляли всякое проявление независимости. Когда Рудольф стал пионером, образцом для подражания служил четырнадцатилетний Павлик Морозов, который во время коллективизации донес властям на своего отца, прятавшего от государства зерно[28].

Рудольф, Альберт и соседские мальчики ходили во Дворец пионеров – стоявший неподалеку, на улице Горького, большой деревянный дом с несколькими учебными классами, в каждом из которых висел портрет Сталина. «О Сталине мудром, родном и любимом прекрасную песню слагает народ», – пели они. Пионеры могли бесплатно ходить в танцевальный кружок, и именно там Рудольф начал расширять свой репертуар. Вскоре он познакомился с танцами всех советских республик, которые его учитель находил в пионерских журналах, издававшихся в Москве и Ленинграде. Еще одна бывшая пионерка и тогдашняя партнерша Рудольфа Памира Сулейманова рассказывала: он «впитывал все, как губка. Танцевать с ним было замечательно, настолько он был уверен в себе. Он брал на себя ведущую роль, и мне не о чем было беспокоиться». Иногда они выступали вместе в офицерских клубах, на настоящей сцене. Но более высокие цели пионерии не заботили юного Рудольфа, никогда не понимавшего, почему отдельной личности отводилось вторичное место по отношению к коллективу.

Национальные праздники волновали его только потому, что давали возможность танцевать. «Поскольку меня никогда не привлекала коллективная деятельность, я не был примерным пионером, и вполне могу себе представить, что товарищи по отряду тоже не особенно любили меня», – честно признался Нуреев в своей «Автобиографии».

В то же время он продолжал танцевать в детской группе школы № 2. Однажды для постановки танца в школу пришла балерина Уфимского балета. Увидев, с какой готовностью десятилетние Рудольф и Альберт выполняли все ее указания, она предложила им позаниматься в Доме учителя, у бывшей балерины из Ленинграда, Анны Ивановны Удальцовой. Дом учителя стоял на окраине города, примерно в четырех трамвайных остановках от дома Нуреевых, и Рудик сам пошел туда все разузнать. Анна Удальцова брала себе в ученики не каждого и потребовала, чтобы Рудольф показал ей танцы из его народного репертуара, которые мальчик уже отточил до совершенства. Помимо прочего Рудольф исполнил гопак, который танцуют по кругу, уперев руки в бока, и лезгинку, в которой чередуются медленный и стремительный темп, краткие шаги на мысках с падениями на колени. Когда он закончил, Удальцова прервала свое ошеломленное молчание. За все годы ее работы с детьми она впервые смогла с полной уверенностью сказать: с таким прирожденным талантом мальчик был «просто обязан учиться классическому танцу» и поступить в училище при Императорском Мариинском театре Санкт-Петербурга. (Удальцова продолжала называть город и Ленинградский театр оперы и балета им. Кирова теми именами, которые они носили во времена ее молодости.) А потом она предложила давать Рудольфу уроки балета дважды в неделю.

Мальчик уже привык к похвалам, но от слов Удальцовой густо покраснел и моментально воодушевился новыми надеждами. С тех пор как он переступил порог уфимского театра и открыл для себя этот мир, его единственным стремлением было там оказаться: «Я мечтал о спасителе, который придет, возьмет меня за руку и избавит от жалкого прозябания…» И вот теперь перед Рудиком словно открылся тайный проход. Удальцова не только заметила потенциал, который он в себе ощущал, но и захотела помочь ему попасть в Ленинград – в глазах мальчика, настоящую Мекку танца. Конечно, ясного представления ни о Ленинграде, ни о его балетной школе Рудик не имел, но эти слова он слышал всякий раз, когда хорошо танцевал. Ленинград представлялся ему вершиной, высшей формой похвалы. И наконец, ему повезло: Удальцова не только олицетворяла собой ленинградские балетные традиции, она еще и ездила каждое лето в Ленинград, в котором жила ее дочь, знакомилась там с творчеством других танцовщиков и по возвращении в Уфу в подробностях описывала все ученикам.

По воспоминаниям одной из ее уфимских соседок, маленькая, приятная, спокойная и интеллигентная Анна Ивановна Удальцова всегда «лучилась добротой. В ней было какое-то типично славянское смирение. Она никогда не могла постоять ни за своих учеников, ни за саму себя. Но она очень любила свою профессию, это было видно по ней». В то же время Удальцовой был присущ и некоторый снобизм; она считала Рудика «просто маленьким татарчонком, уличным сорванцом, оборванцем и дикарем» и практически не скрывала это от него. Через много лет она вспоминала, что просила своего мужа «научить его хорошим манерам». Ученики называли ее Анной Ивановной, и, когда Рудольф с Альбертом пришли в ее класс в 1949 году, ей шел шестьдесят второй год, но выглядела она старше лет на десять. Уже тогда Удальцова показалась Рудольфу «очень старой женщиной», хотя ей предстояло дожить до ста трех лет. Изборожденное глубокими морщинами лицо и седые волосы свидетельствовали о трудностях, выпавших на ее долю после революции, после того как ее мужа Сергея сослали в исправительно-трудовой лагерь в Сибири. Сергею удалось там уцелеть, но по возвращении в Ленинград его с супругой выслали в Уфу[29].

Источаемая Анной Удальцовой аура добродушия улетучивалась сразу, как только в классе начиналось занятие. «Выпрями спину! Смотри на ноги!» – коротко и сухо требовала она, удостаивая учеников скупым добрым словцом лишь за очень хорошее исполнение. На занятия к ней ходили люди самого разного возраста и уровня подготовки, а Рудольф с Альбертом оказались самыми юными и неопытными в классе. «Она была требовательной, – рассказывал Альберт, – но нас с Рудиком это не задевало, мы ведь сами хотели научиться все делать правильно». Удальцова обучила их азам балета (пять позиций, плие, батман, тандю, арабеск).

Но самые ценные уроки Рудик получал после занятий, когда Удальцова приглашала его к себе домой на чай. Только там преподавательница рассказывала ему о своих лучших годах в Петербурге, когда она танцевала у Дягилева и репетировала вместе с Павловой. Рассказы о легендарной балерине, ее божественном величии и преданности своему искусству не только заряжали Рудольфа романтикой балета, но и помогли ему осознать одну важную истину: ключ к величию артиста – в умении всего себя отдавать сцене, граничащем с религиозным самоотвержением, и при этом скрывать закулисный пот. В гостях у Удальцовой перед глазами мальчика представали те, кто уже реализовал его мечту. И именно там, за чашкой чая, он впервые задумался не просто о балетных па, а о танце как квинтэссенции творчества и труда[30].

Через полтора года Удальцова заявила, что ей больше нечему научить своего «дорогого мальчика». Она сделала для него все, что могла. И даже разработала специально для него хореографию матросского танца. Вскоре Удальцову перевели в Клуб железнодорожников, и она посоветовала Рудольфу брать уроки у своей близкой подруги Елены Константиновны Войтович, которая руководила любительским танцевальным коллективом. Альберт тоже стал посещать с другом занятия, проходившие во Дворце пионеров на улице Карла Маркса, всего в нескольких кварталах от их домов.

Елена Константиновна Войтович была настоящей местной знаменитостью; с легендарным прошлым Петербурга ее связывали даже более крепкие узы, чем Анну Удальцову. Войтович родилась в 1900 году в семье царского генерала и придворной дамы, училась в Петроградском театральном училище, которое окончила в 1918 году. Несмотря на изменившийся после революции статус ее семьи (в статье советской энциклопедии «Балет» Войтович названа «дочерью мелкобуржуазных родителей»), выпускницу вскоре пригласили в балетную труппу Мариинского театра. Но, даже обладая мягким эластичным прыжком, Войтович так и не продвинулась дальше танцовщицы кордебалета, выступающей в первой линии[31]. И в 1935 году она из театра ушла. Через два года ее вместе с мужем выслали в Куйбышев, а со временем они перебрались в Уфу. Подобно оказавшейся там еще раньше Удальцовой, Елена Константиновна Войтович не могла себе даже представить, что когда-то ей придется жить не в любимом Санкт-Петербурге, а в другом, совершенно ином городе. Крутые изломы двух женских судеб обернулись для Нуреева крупной удачей.

К моменту появления в ее классе Рудольфа в 1950 году Елене Константиновне Войтович исполнилось пятьдесят лет; она уже овдовела. Бездетная, она жила с матерью неподалеку от Театра оперы и балета и всю себя посвящала обучению танцу. Помимо того, что она вела детский хореографический кружок в Уфимском дворце пионеров, Войтович работала балетмейстером в уфимской балетной труппе – единственной, которую знал Рудольф. Она помогала ставить «Журавлиную песнь» и регулярно занималась с Зайтуной Насретдиновой – той самой балериной, которая когда-то предстала глазам зачарованного Рудика в судьбоносный канун Нового года. То, что Войтович обучала танцовщиков театра, произвело большое впечатление на двенадцатилетнего мальчика, и ему, естественно, захотелось попасть в их число.

Высокая, тонкая, статная, с коротко остриженными светло-каштановыми волосами, Елена Войтович была очень сдержанной, и многие ошибочно считали ее надменной. Но в классе она буквально оживала, выказывая незаурядную энергию и ум. Самым необычным ее достоянием был мощный прыжок, который Войтович легко демонстрировала даже в свои пятьдесят. Требуя от всех учеников безукоризненного исполнения, она хотела, чтобы они танцевали не просто хорошо, а настолько хорошо, чтобы со временем смогли быть отобранными в уфимскую труппу. «За пределами класса она была очень доброй, – рассказывала ее бывшая ученица, позже близко подружившаяся с Войтович, – но на уроках мы ее побаивались. Если кто-то пропускал ее слова мимо ушей, то переспрашивать уже не осмеливался».

Рудольфу никогда не приходилось переспрашивать. По словам другой его одногруппницы, он следил за указаниями Войтович с таким жадным вниманием, что со стороны казалось, будто он «живет в танце». Исполняя народные, характерные танцы или балетные комбинации, двенадцатилетний Рудольф заметно выделялся на общем фоне, добиваясь в танцевальном классе того авторитета, которого ему никогда не доставалось на школьном дворе. «Во Дворце пионеров у него тоже не было близких друзей, – откровенничала Ирина Климова, ставшая впоследствии педагогом-хореографом, – но никто его не дразнил и никто не сомневался, что он самый лучший». Климова была на пять лет младше Рудольфа и видела в нем образец для подражания. Они вместе исполняли русский танец, и его способность нести ее высоко на плече, одновременно кружась, восхищала не только партнершу, но и всех остальных ребят. Среди юных пионеров просьба звезды класса помочь ему снять ботинки почиталась за честь, и даже через полвека Климова не позабыла, как к одному танцу мастерила для Рудольфа букетик бумажных цветов.

Первую главную роль Рудольф исполнил в балете «Фея кукол». Войтович поставила этот спектакль специально, чтобы показать его несомненные достоинства как партнера. Одетый в белые штанишки и накрахмаленную белую курточку Рудольф танцевал в паре со Светой Башиевой, исполнявшей свою роль в пуантах. Довольная тем, что обрела такого восприимчивого ученика, Войтович не только благоволила к мальчику в классе, но вскоре стала, как и Анна Удальцова, приглашать его после уроков к себе домой, угощать чаем и рассказывать о своей жизни.

Рудольф обрел и новую покровительницу – в лице Ирины Александровны Ворониной, еще одной изгнанницы из Санкт-Петербурга, аккомпанировавшей на фортепьяно ученикам во Дворце пионеров. Излучавшая материнскую теплоту Ирина Воронина, работавшая также концертмейстером Уфимского балета, положила себе за правило объявлять композитора каждой исполняемой ей пьесы и никогда не отступала от этого порядка. Музыкальный слух Рудольфа сразу же привлек ее внимание, а мальчик в свою очередь сообразил, что она могла многому его научить. В частности, игре на фортепьяно, против которой возражал его отец. Днем Рудольф стал забегать к Ворониной на чай, и она показывала ему, как играть на фортепиано простые мелодии. И Воронина, и Войтович получали особое удовольствие от визитов юного Нуреева – ведь они воскрешали в их памяти воспоминания о петербургских салонах поры их яркой молодости, позволяя хоть на час – другой позабыть о серости жизни в убогих уфимских квартирках. Духовные единомышленницы Воронина, Войтович и Удальцова – три женщины-наставницы Нуреева – разделяли не только его веру в себя, но и его решимость максимально раскрыть свой талант. Не менее важно и то, что они внушили мальчику ощущение причастности к миру балета и четкое видение своего будущего. При своем упорстве и целеустремленности Рудольф и так бы преуспел, невзирая на все препоны. Но, как всякий начинающий артист, он нуждался в ободрении со стороны уже опытных мастеров и уверенности, что его усилия не окажутся напрасными.

Хотя мать по-прежнему выделяла Рудольфа и выказывала ему больше любви, чем дочерям, пристрастия мальчика к танцу она не поощряла. Фарида даже никогда не обсуждала с ним эту тему. Так что поддержка наставниц для Рудольфа была важна и в этом смысле. При оценке жизненных успехов многих гениев не надо большой прозорливости, чтобы увидеть за кулисами родителей, направляющих своих чад. У Моцарта был амбициозный отец, у Нижинского, Иегуди Менухина и Владимира Горовица – сильные, энергичные матери. Случай Нуреева необычен именно тем, что с самого раннего возраста он сам обозначал перед собою цель и самостоятельно продвигался к ее достижению. Его мать ценила балет, но у нее не было ни времени, ни сил, ни желания потакать своим пристрастиям или идти против воли мужа. Несмотря на внимание своих наставниц и сестры Розы, Рудольф был вынужден полагаться в основном на собственный ум, интуицию и желание преуспеть, причем скрывая свои чаянья и планы от непреклонного отца. Вызвавшись сходить в магазин за хлебом к ужину, он проводил весь день в танцевальном классе и домой возвращался лишь к вечеру, с черствым хлебом. Мать с сестрами, конечно, догадывались, где пропадал Рудольф, но не выдавали его отцу – отчасти, по словам Разиды, ради сохранения мира в семье. Фарида не одобряла такого поведения сына, но никогда не повышала голоса и не поднимала на него руку, а Рудольф воспринимал это как поддержку. (Он всегда называл мать своей «союзницей».) Однако, по свидетельству Разиды, Фарида не испытывала энтузиазма по поводу его «увлечения». Вместе с мужем она возлагала на Рудольфа большие надежды и представляла его будущее совсем иным – в награду им за годы верного служения партии. Несовпадение желаний родителей и сына обернулось для них всех большими потрясениями.

По мнению Хамета и Фариды, перед Рудольфом открывались возможности, о которых никто в их семье не мог и мечтать. На протяжении поколений они были привязаны к земле и традициям деревенской жизни. А теперь их детям открылись многообещающие перспективы – и в плане образования, и в плане улучшения материального положения. И если бы окончательное решение осталось за Хаметом, Рудольф никогда бы не стал танцовщиком. Разве о такой карьере для сына мечтал член партии и ветеран войны, имевший боевые награды? В 1950 году Хамет работал охранником на заводе по производству электрооборудования, со временем стал начальником охраны. Он принимал деятельное участие в работе местной партийной ячейки, будучи членом комитета по распределению жилищного фонда в Уфе. Хамет мог бы, воспользовавшись положением, получить для своей семьи более просторную квартиру, но безмерная гордость не позволяла ему даже заикнуться об этом. И только в 1961 году, когда все работники завода подали за него ходатайство, Нуреевы наконец получили квартиру большей площади.

Можно было бы легко выставить Хамета врагом своему собственному сыну – этаким узколобым и властным отцом, не замечавшим таланта Рудольфа и стремившимся направить его на «путь истинный». В таком видении, конечно, есть доля правды. Но Хамет, как и большинство родителей, искренне полагал, что желает сыну добра и хорошо знает мир, в котором тому предстояло жить. Детство и отрочество самого Хамета пришлись на закатные годы царского режима, когда повсеместно набухали и прорастали зерна революции; юность – на смутное время, когда страну раздирала Гражданская война; а зрелость – на не менее беспокойные годы, в которые коммунистическая партия начала реализовывать свои цели. Он пережил чистки, надолго разлучался с семьей, пошел на фронт во время мировой войны – во многом ради того, чтобы его сын смог выбиться в люди в новом советском обществе. Танцы – занятие не для мужчины, твердил он Рудольфу, на хлеб ими не заработаешь. Он не соотносил балет с гомосексуализмом, как мог бы думать иной отец на Западе. И его возражения не ограничивались одними финансовыми доводами. Хамет считал: танцовщиком может стать любой, независимо от происхождения, социального положения, репутации или принадлежности к партии. А вот возможности для того, чтобы стать «человеком с положением», имелись не у каждого. Самое большее, на что могли рассчитывать большинство уфимских детей, – это обучение в каком-нибудь профессионально-техническом училище. Хамет просто хотел, чтобы его сын воспользовался всеми благами, за которые он боролся и воевал.

Но желание Рудольфа танцевать затмевало все остальные соображения, даже страх перед отцом. Он продолжал ходить на репетиции и занятия танцем, вынужденный лгать и выискивать предлоги, чтобы отлучиться из дома. И не раскаивался, когда отец его бил за посещение танцевального класса. «Он бил меня каждый раз, когда узнавал об этом. Но я просто шел туда снова». Разида с Лиллой старались держаться подальше от таких сцен и, как правило, уходили из дому. А Роза – единственная, кто его поддерживал, училась в это время в Ленинграде, в педагогическом училище. «В нашей семье это был единственный метод наказания, – откровенничала Разида, которую Хамет любил больше всех детей. – Отец был строгим, но не настолько, чтобы все время стоять с палкой в руках. Он наказывал нас, когда мы того заслуживали».

Чтобы попасть в танцевальный класс в воскресенье – единственный день, когда Хамет был дома, – Рудольфу приходилось задействовать всю свою изобретательность. Какие только дела он себе не придумывал, чтобы выскользнуть за порог! И никогда не был уверен, что ему это удастся. А когда мальчик наконец вставал к балетному станку, его возбуждение и беспокойство бросалось в глаза всем ребятам. Со слов одной из одноклассниц, Рудольф «словно бы все время поглядывал, не идет ли отец, чтобы забрать его домой». На все просьбы Разиды разрешить ей посмотреть его занятие Рудольф отвечал, что не танцует на этой неделе. По мнению сестры, брат опасался, как бы она не выдала его родителям, сознавая, «какие проблемы могут за этим последовать». А когда Разида наконец уговорила его разучить с ней матросский танец, Рудольф быстро потерял терпение. «Безнадежно! У тебя ничего не получится», – пренебрежительно заявил он и больше не соглашался учить с ней танцы.

Заряженный фанатичной верой в свои способности, Рудольф продолжал мечтать о карьере на сцене – единственном месте, где он мог свободно и полностью себя выразить. Наслушавшись за несколько лет о балетной школе Северной столицы, он однажды узнал о предстоящем отборе детей со всей Башкирии. Лучших должны были послать в Ленинградское хореографическое училище. Неужели мечта стала сбываться? Мальчик со всех ног помчался домой и принялся упрашивать отца навести справки. «Это лучшая школа в стране!» – твердил он Хамету, но тот посоветовал ему забыть о танце. В конце концов отец все же понял, насколько важно это было для сына, и согласился разузнать, что требовалось для записи в группу. Увы, через несколько дней Рудик узнал, что дети в Ленинград уже уехали, и пришел от этого в «черное отчаяние». Лишь спустя несколько лет он понял, что непомерная гордость не позволила отцу признаться в том, что у него просто не нашлось двухсот рублей, чтобы оплатить билет на поезд из Уфы в Ленинград.

24

В числе его наград были орден Красной Звезды (1944), орден Отечественной войны (1944), медали «За оборону Москвы» (1945) и «За победу над Германией» (1945) и благодарственное письмо за блистательно проведенные военные операции при форсировании реки Одер.

25

В год возвращения Хамета с фронта умерла его самая младшая сестра Джамиля. Хамет собирался забрать к себе ее четверых детей, но, поскольку в их единственной комнате и так проживало уже шесть человек, он передумал и поместил детей в ближайший детский дом.

26

Шрам на губе Рудольфа остался от укуса соседской собаки, а не Пальмы, как принято считать. А вот Пальма укусила однажды Розу.

27

Когда балетные костюмы самого Нуреева попали на аукцион «Кристис», многим посетителям казалось, будто они видят его внутри них. Эти костюмы ушли с торгов за суммы, раз в восемь превысившие самые смелые предварительные прикидки. Некоторые были проданы за 45 тысяч долларов.

28

В своей биографии Сталина Роберт Конквест описывает реакцию советского вождя: «“Родного отца предал? Вот же маленькая сволочь!”» – сказал он и добавил, что пример Морозова можно использовать в политических целях, как оружие против строптивого крестьянства».

29

В своих мемуарах Нуреев неверно указал, что Удальцова была сослана в Уфу до революции.

30

Впоследствии, оглядываясь назад уже более опытным взглядом, Нуреев объяснил свое очарование танцем Павловой: ее величие на сцене достигалось неистовым трудом. Техника у Павловой была безукоризненной и впечатляла сама по себе, и все-таки, отмечал Нуреев, «любые внешние проявления этой техники были окутаны тайной, и всякий раз, когда она танцевала, создавалось впечатление полной непосредственности. Публике под воздействием ее чар казалось, будто прямо на их глазах рождается чудо».

31

В автобиографии Нуреев называет Войтович бывшей солисткой Мариинского театра, хотя в действительности ее балетная карьера ограничилась уровнем «корифейки» – танцовщицы первой линии в кордебалете.