Читать книгу Город (сборник) - Дин Кунц - Страница 2

На сайте Литреса книга снята с продажи.

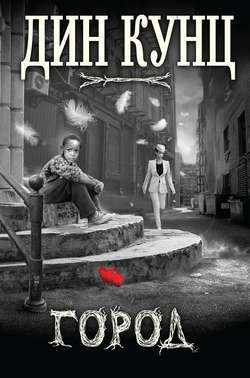

Город

ОглавлениеВоспринимайте каждое мгновение священным. Придайте каждому ясность и значение, каждое должно быть осознано, в каждом есть истинная и присущая ему завершенность.

Томас Манн.

«Лотта в Веймаре: Возвращение любимой»

Пролог

Малколм дает мне магнитофон.

– Ты должен записать свою жизнь, – говорит он.

– По мне, лучше жить сейчас, чем говорить о том, что было.

– Не обо всем, – уточняет Малколм. – Только… ты знаешь, о чем.

– Мне говорить о том, что ты и так знаешь?

– Люди должны это услышать, – напирает он.

– Какие люди?

– Все, – отвечает он. – Времена сейчас грустные.

– Времена мне не изменить.

– Это грустный мир. Ты должен хоть немного поднять ему настроение.

– Ты хочешь, чтобы я оставил за кадром все темное?

– Нет, чел, – качает головой Малколм, – без темного тебе не обойтись.

– Знаешь, я бы обошелся. Без проблем.

– На фоне темного светлое смотрится ярче.

– А когда я закончу говорить, ты знаешь, о чем… Что потом?

– Ты издашь книгу.

– Ты намерен прочитать эту книгу?

– Обязательно. Но кое-что прочитать не смогу: слова расплывутся перед глазами.

– А если эти отрывки я прочитаю тебе вслух?

– Если ты сможешь разглядеть слова, – отвечает Малколм, – я буду тебя слушать.

– По книге я прочитать смогу. Наговаривать эти слова на магнитную ленту – вот что меня убьет.

1

Меня зовут Иона Эллингтон Бейси Хайнс Элдридж Уилсон Хэмптон Армстронг[1] Керк. Насколько себя помню, город я любил всегда. Моя история – история взаимной любви. Еще это история утраты и надежды, и странности, таящейся под поверхностью повседневной жизни, странности, глубина которой бесконечна.

Улицы города не вымощены золотом, как говорили некоторым иммигрантам перед тем, как те отправлялись в путешествие через полмира, чтобы добраться сюда. Не все молодые певцы, или актеры, или писатели становились звездами вскоре после того, как покидали свои маленькие города ради ярких огней, хотя, возможно, именно так они это себе представляли.

Смерть живет в метрополисе, как живет она и везде, и убийств здесь гораздо больше, чем в тихой, сонной деревеньке, больше трагедий, больше ужаса. Но большой город – место, где творятся чудеса, где есть магия света и магия тьмы, с которыми я неоднократно сталкивался в моей полной событиями жизни. Не зря же в одну из ночей я умер, и пробудился от вечного сна, и продолжил жить.

2

В восемь лет я встретил женщину, которая заявляла, что она и есть город, хотя поведала она мне об этом только два года спустя. Она говорила, что, прежде всего, большие города – это люди. Конечно, не представлялось возможным обойтись без офисных зданий, и парков, и ночных клубов, и музеев, и всего прочего, но в итоге – именно люди, те, кто живет в городе, делают его великим или он таковым не становится. И если город великий, у него обязательно есть душа, сотканная из миллионов нитей-душ тех, кто жил в этом городе в прошлом и живет сейчас.

Женщина говорила, что у этого города особенно чувствительная душа, и долгое время она размышляла над тем, а какой должна быть жизнь для тех, кто здесь обитает. Город волновался, что мог не оправдать надежд многих своих жителей несмотря на все, что он им предлагал. Город знал себя лучше, чем его мог знать любой горожанин, знал все свои виды, и запахи, и особенности, и секреты, кроме одного: каково это – быть человеком и жить среди многих тысяч миль улиц. И поэтому, заявила женщина, душа города обрела человеческий облик, чтобы жить среди горожан, и стала той женщиной, которую я видел перед собой.

Женщина, которая была городом, изменила мою жизнь и показала мне, что мир гораздо более загадочен, чем тот, что представляет себе человек, отталкиваясь от газет, журналов и телевидения… а теперь еще и Интернета. Мне нужно рассказать вам о ней, а также о том ужасном, волшебном и удивительном, что произошло со мной. Все это имело к ней самое непосредственное отношение, и случившееся до сих пор преследует меня.

Но я забегаю вперед. Грешу этим. Любая жизнь – не одна история. Их в ней тысячи. И, пытаясь рассказать свою, я иной раз ухожу в боковую улицу, тогда как двигаться мне надлежит по главной магистрали, или, если история длиной в четырнадцать кварталов, я вдруг начинаю с четвертого, и потом приходится возвращаться, чтобы кто-нибудь хоть что-то понял.

Опять же, я не набиваю этот текст на клавиатуре, а когда говорю, случается, перескакиваю с одной мысли на другую, как сейчас, наговоривая этот текст на магнитофонную ленту. Мой друг Малколм считает, что никакое это не перескакивание, просто это называется изустной историей. Звучит пафосно, будто я совершенно уверен, что содеянного мной более чем достаточно, чтобы войти в историю. Тем не менее, возможно, лучшего термина не найти. При условии, что вы понимаете: это означает, что я просто сижу и болтаю. После того как кто-то распечатает наговоренное мною, я отредактирую текст, чтобы избавить читателя от «знаете ли», «ох-ах» и бессмысленных предложений, а также с тем, чтобы читатель представлял меня намного более умным. Так или иначе, я вынужден говорить, а не печатать из-за начавшегося артрита пальцев. Пока ничего серьезного, но, раз уж я пианист и никто другой, то должен беречь суставы для музыки.

Малколм называет меня тайным пессимистом из-за того, что я очень часто говорю: «Пока ничего серьезного». Если я чувствую фантомную боль в одной или другой ноге и Малколм спрашивает, почему я массирую голень, я отвечаю: «Что-то заболела, но пока ничего серьезного». Он думает, я убежден, что где-то в вене оторвался сгусток, чтобы чуть позже закупорить сосуд в легких или в мозгу, хотя такая мысль не приходила мне в голову. Я произношу эти три слова, чтобы успокоить моих друзей, тех людей, о которых тревожусь, если они заболевают гриппом, или у них кружится голова, или они чувствуют боль в голенях, потому что я сам успокаиваюсь, когда они говорят мне: «Пока ничего серьезного».

Кем меня никак нельзя назвать, так это тайным пессимистом. Я оптимист, и всегда им был. Жизнь не давала мне причин ожидать худшего. Пока я любил этот город, а любил, насколько себя помню, я оставался оптимистом.

Я уже был оптимистом, когда произошло то, о чем я вам сейчас рассказываю. И хотя я время от времени отклоняюсь от темы, чтобы объяснить то или другое, эта конкретная история началась в 1967 году: мне исполнилось десять лет, а та женщина сказала мне, что город – это она. К июню того года я переехал с мамой в дом дедушки. Моя мать, ее звали Сильвией, была певицей. Моего дедушку звали Тедди Бледсоу, просто Тед – никогда, Теодор – редко. Дедушка Тедди был пианистом, в его игре я черпал вдохновение.

Его дом мне нравился, с четырьмя комнатами внизу, четырьмя на втором этаже, с одной полной ванной и второй – с душевой кабиной. Рояль стоял в большой гостиной, и дедушка играл на нем каждый день, хотя четыре вечера в неделю выступал в отеле, а три дня – в большом универмаге, в отделе высокой моды, где цена платья зачастую составляла его месячное жалованье на обеих работах, а за шубку просили, как за новенький «Шеви». Он говорил, что всегда получает удовольствие от игры, но дома играл исключительно для удовольствия.

«Если ты хочешь, чтобы музыка жила в тебе, Иона, ты должен каждый день играть по чуть-чуть только для собственного удовольствия. Иначе музыка перестанет радовать тебя, а если ты останешься без этой радости, твоя игра уже не будет доставлять наслаждение тем, кто понимает… да и тебе самому.

За домом – залитый бетоном внутренний дворик плавно переходил в небольшой двор, а перед парадным крыльцом находился палисадник, где рос огромный клен, который осенью пылал, словно костер. Можно сказать, в этом районе жили люди, относящиеся к нижнему слою среднего класса, хотя тогда я таких терминов не знал, да и теперь они у меня не в ходу. Дедушка Тедди не верил в категории, в ярлыки, в условное разделение людей с помощью слов, и я тоже не верю.

Мир в 1967 году менялся, хотя, разумеется, он меняется постоянно. Когда-то это был еврейский район, потом – польско-католический. Мистер и миссис Стайн, которые уехали из дома, но оставались владельцами, сдали его в аренду моим бабушке с дедушкой в 1963 году, когда мне было шесть лет, а через два года им же и продали. Они стали первыми черными, поселившимися в этом районе. По словам деда, проблемы возникали с самого начала, понятно какие, но не настолько серьезные, чтобы у них возникло желание съехать.

Дедушка называл три причины, которые позволили им остаться. Во-первых, они держались особняком, за исключением тех случаев, когда их приглашали в гости. Во-вторых, он бесплатно играл на рояле на некоторых мероприятиях, проводившихся в Зале святого Станислава, расположенном рядом с церковью, в которую многие жители ходили к мессе. В-третьих, моя бабушка, Анита, работала секретарем у монсеньора Маккарти.

Дедушка скромничал, но мне скромничать по его поводу нужды нет. У него и бабушки не возникало особых проблем также и потому, что они всегда держались с удивительным достоинством. Она была высокой, он – еще выше, и они словно излучали, пусть и не бросающуюся в глаза, гордость. Мне нравилось наблюдать за ними, за их легкой походкой, за тем, как он помогал ей надеть пальто, как распахивал перед ней двери, как бабушка всегда благодарила его. Даже дома дедушка ходил в брюках от костюма, белой рубашке и подтяжках, а играл на рояле или садился обедать только при галстуке. Ко мне они относились с теплотой и любовью, свойственным дедушкам и бабушкам, но рядом с ними я постоянно ощущал, будто нахожусь в присутствии Высшего существа.

В апреле 1967 года моя бабушка умерла на работе от церебральной эмболии. В пятьдесят два года. Видя, какая она живая и энергичная, я просто не представлял себе, что она может умереть. Думаю, никто себе такого не представлял. Когда она так внезапно ушла, ее знакомые не просто горевали: смерть бабушки потрясла их до глубины души. Но выразить свою тревогу они не решались: словно солнце поднялось на западе и зашло на востоке, и все знали, что их ждет апокалипсис, если кто-то упомянет об этом невероятном изменении заведенного порядка, а вот если никто не заикнется о случившемся, то жизнь будет идти своим чередом.

В это время мы жили в квартире в центре города, на четвертом этаже дома без лифта. Два окна гостиной выходили на улицу, а кухни и моей маленькой спальни – на закопченную кирпичную стену соседнего дома, стоящего чуть ли не вплотную. Три вечера в неделю мама пела в блюз-клубе, а пять дней стояла за прилавком кафетерия «Вулвортса», дожидаясь своего шанса на успех. В десять лет я, конечно, что-то знал о жизни, но, должен признать, думал, что мама в равной степени порадуется предложению спеть в более дорогом и престижном клубе или поработать официанткой в стейк-хаусе высшего разряда, и разница заключалась в одном: что будет предложено первым.

Мы остались у дедушки после похорон и потом на несколько дней, чтобы он не чувствовал себя одиноким. До этого я никогда не видел его плачущим. Он взял отгул на неделю и чуть ли не все время проводил в спальне. Но иногда я видел, как он сидел на диванчике у окна в конце коридора второго этажа и смотрел на улицу или в кресле в гостиной, рядом со столиком, на котором лежала непрочитанная газета.

Когда я пытался заговорить с ним, он усаживал меня на колени и предлагал: «Сейчас давай тихонечко посидим, Иона. Впереди у нас еще годы, чтобы поговорить».

Росточка я для своего возраста был небольшого, худенький, тогда как он – высоким и крепким мужчиной, но в такие моменты я чувствовал исходящую от него нежность. И тишина эта отличалась от обычного молчания, глубокая и расслабляющая, пусть и грустная. Несколько раз, положив голову на его широкую грудь, слушая удары его сердца, я засыпал, хотя давно перестал спать днем.

В ту неделю он плакал, только когда играл на рояле в гостиной. Не издавал при этом никаких звуков. Догадываюсь, чувство собственного достоинства не позволяло ему рыдать, но слезы появлялись с первыми звуками и текли, пока он играл, десять минут или час.

И пока я только подвожу вас к истории, пожалуй, необходимо рассказать о его профессиональном мастерстве. Играл он удивительно легко и непринужденно, а столь великолепной левой рукой, пожалуй, никто не мог бы похвастаться. Отель, где он играл, располагал двумя обеденными залами. В одном, с декором во французском стиле и очень формальном – кому-то зал представлялся элегантным, кого-то от одного его вида мутило, – женщина играла на арфе. Второй – оформили в стиле арт-деко, в синих и серебристых тонах, со множеством черных гранитных и лакированных поверхностей. Зал этот больше напоминал вечерний клуб с преимущественно американской кухней. Дедушка играл в зале арт-деко, обеспечивая музыкальный фон, с семи до девяти вечера, по большей части традиционные американские баллады и несколько более быстрых мелодий Коула Портера. Потом к нему присоединялись еще три музыканта, и с девяти до полуночи маленький оркестр исполнял танцевальную музыку 1930-х и 40-х годов. И дедушка Тедди, конечно же, знал, как сбацать свинг на клавишах.

В последовавшие после смерти бабушки дни он играл музыку, которую я никогда не слышал раньше, и до сих пор не знаю названия этих мелодий. Они заставляли меня плакать, и я уходил в другие комнаты, стараясь не слушать, но не мог не слушать эти завораживающие, меланхоличные, пробирающие до мурашек мелодии.

Через неделю дедушка вернулся на работу, а мы с мамой уехали домой, в нашу квартиру на четвертом этаже дома без лифта. Двумя месяцами позже, в июне, когда жизнь матери покатилась под откос, мы переехали к дедушке Тедди.

3

Сильвии Керк, моей матери, было двадцать девять, когда подобное произошло с ее жизнью, и случилось это не в первый раз. Тогда я знал, что она красивая, но не осознавал, какая она молодая. В свои десять я, наверное, считал всех, кому за двадцать, глубокими стариками или вообще не задумывался над этим. Если человеку нет и тридцати, а его жизнь четырежды катилась под откос, такое ни для кого не может пройти бесследно, и думаю, если мама окончательно не потеряла надежду, то былая уверенность в себе к ней больше не вернулась.

Когда это случилось, учебный год уже закончился. Только по воскресеньям общественный центр не предлагал летних программ для детей, и я оставался с миссис Лоренцо на вторую половину дня и вечер. Миссис Лоренцо, тогда худенькая, но с годами располневшая, еще и прекрасно готовила. Она жила на втором этаже и за небольшие деньги соглашалась посидеть со мной, когда других вариантов не оставалось. Обычно в те дни, когда мама три раза в неделю пела в «Слинкис», блюз-клубе. По воскресеньям она там не пела, но сегодня отправилась на званый обед, где намеревалась подписать контракт на работу: пять выступлений в неделю в известном ночном клубе, который никто не назвал бы кабаком. У хозяина клуба, Уильяма Маркетта, хватало контактов в звукозаписывающей индустрии, и шли разговоры о том, чтобы создать группу из трех девушек для исполнения некоторых песен в клубе, а потом сделать одну-две студийные записи. Все шло к тому, что шанс на успех матери не выльется в работу официанткой стейк-хауса высшего разряда.

Мы ожидали, что она придет после одиннадцати, но в дверь квартиры миссис Лоренцо она позвонила в семь. Я сразу понял: что-то не так. Миссис Лоренцо тоже. Но моя мама всегда говорила, что не полощет белье на публике, причем говорила это совершенно серьезно. Маленьким я не понимал, о чем она, потому что, так же, как все, она стирала белье в общей прачечной, которая находилась в подвале, то есть в публичном месте, пусть и не на улице. В этот вечер, по словам мамы, мигрень просто валила ее с ног, хотя раньше я не слышал, чтобы она страдала от головных болей. Поэтому она и не смогла остаться на обед с новым боссом. Когда она расплачивалась с миссис Лоренцо, ее губы сжались в узкую полоску, на лице читалась решимость. А если бы она достаточно долго смотрела в одну точку, то могла бы что-то и поджечь.

– Сейчас мы соберем вещи, – услышал я от нее, едва мы вошли в квартиру и за нами закрылась дверь в коридор, – нашу одежду и вещи. Дедушка заедет за нами, и теперь мы всегда будем жить у него. Ты не возражаешь?

Его дом нравился мне куда больше нашей квартиры, о чем я ей и сказал. В десять я не всегда понимал, какие мысли можно озвучить, а какие лучше оставить при себе, поэтому еще и спросил:

– Почему мы переезжаем? Дедушке так грустно, что он не может жить один? У тебя и впрямь мигрень?

Она не ответила ни на один мой вопрос.

– Пошли, сладенький. Я помогу тебе собрать вещи. Постараемся ничего не оставить.

У меня был ярко-зеленый чемодан из прессованного картона, в который и уместились практически все мои пожитки. На остальные хватило пластикового пакета для покупок из универмага.

– Не стань подонком, когда вырастешь, Иона, – сказала она мне, когда мы собирали вещи. – Будь таким же хорошим человеком, как твой дедушка.

– Так я и хочу вырасти таким же, как он. С кого еще мне брать пример, как не с дедушки?

Прямо я это сказать не решился, но мои слова означали, что я не испытывал желания стать похожим на моего отца. Он ушел от нас, когда мне было восемь месяцев, а вернулся, когда исполнилось уже восемь лет, но ушел опять до моего девятого дня рождения. Этот человек не заморачивался таким понятием, как ответственность. Возможно, это слово отсутствовало в его лексиконе. В те дни я тревожился, что он вернется снова: это грозило катастрофой, учитывая все его проблемы. Среди прочего, он не мог любить кого-либо, кроме себя.

И, однако, мама питала к нему теплые чувства. Если бы он вернулся снова, она могла бы его принять, и по этой причине я не делился с ней своими сокровенными мыслями.

– Ты видел Хармона Джессопа, – продолжила она. – Помнишь?

– Конечно. Он – хозяин «Слинкис», где ты поешь.

– Ты знаешь, я ушла оттуда ради другой работы. Но я не хочу, чтобы ты думал, будто твоя мать может подвести другого человека.

– Ты и не можешь, с чего мне так думать?

– Я хочу сказать, что есть и другая причина, по которой я ушла с работы. – Она уже укладывала мои футболки в пластиковый пакет. – Очень веская. Хармон подбирался ко мне… очень уж близко. Он хотел от меня не только пения. – Последняя футболка отправилась в пакет, и мать посмотрела на меня: – Ты знаешь, о чем я, Иона?

– Думаю, да.

– И я думаю, что знаешь, и мне жаль, что это так. Короче, если бы он даже получил то, что хотел, я бы все равно лишилась работы в его клубе.

Никогда в жизни, ребенком или взрослым, я не ощущал такой злости. Думаю, генов матери мне передалось больше, чем генов отца, вероятно, потому, что он относился к людям, которые стремились брать побольше, а отдавать минимум. В тот вечер, в моей комнате, я просто кипел.

– Ненавижу Хармона! – воскликнул я. – Будь я постарше, устроил бы ему трепку.

– Нет, не устроил бы.

– Устроил бы, да еще какую.

– Успокойся, сладенький.

– Я бы его застрелил.

– Не надо такого говорить.

– Я бы перерезал ему глотку и застрелил.

Она подошла ко мне, смотрела сверху вниз, и я думал, что она прикидывает, как меня наказать за такие слова. Бледсоу не терпели ругательств, жаргона, пустого трепа. Дедушка Тедди часто говорил: «В начале было слово. Прежде всего остального – слово. Поэтому мы говорим так, словно слова имеют значение, потому что они имеют». И теперь мама стояла передо мной, хмурясь, но потом выражение ее лица изменилось, суровость ушла, уступив место нежности. Она опустилась на колени, обняла меня, крепко прижала к себе.

Я чувствовал себя неуютно, смущался, потому что говорил, как мужик, хотя мы оба знали: если бы такой тощий мальчишка, как я, попытался наброситься на Хармона Джессопа, тот сшиб бы меня с ног своим смехом. И за маму я переживал, потому что не нашлось у нее более серьезного защитника, чем я.

Она же посмотрела мне в глаза.

– И как сестры отнесутся к твоим обещаниям перерезать глотку и застрелить?

Поскольку бабушка работала у монсеньора Маккарти, я получил возможность посещать школу святой Схоластики, и монахини, которые вели занятия, без труда скрутили бы в бараний рог кого угодно. Если кто и мог задать Хармону трепку, которую он не забыл бы до конца своих дней, так это сестра Агнес или сестра Катерина.

– Ты не скажешь им, правда? – спросил я.

– А надо бы. И твоему дедушке надо сказать.

Отец моего дедушки был цирюльником, а мать – косметологом, и в их доме жизнь шла согласно длинному списку правил. А когда дети иной раз решали, что правила эти – не более чем рекомендации, мой прадедушка находил иное применение длинной полоске кожи, которую обычно использовал для заточки опасных бритв. Дедушка Тедди не практиковал телесных наказаний, как его отец, но взгляд крайнего неодобрения, брошенный им на провинившегося, доставлял не меньшую боль.

– Я им не скажу, – пообещала моя мать, – потому что ты такой хороший мальчик. У тебя высочайший уровень доверия в Первом материнском банке.

После этого она поцеловала меня в лоб, встала, и мы пошли в ее комнату, чтобы продолжить сборы. Квартиру нам сдавали меблированную, включая и туалетный столик с зеркалом, состоящим из трех частей. Она доверила мне выгрести содержимое ящиков и отделений и положить все это в небольшую квадратную коробку, которую называла дорожным саквояжем, тогда как сама укладывала вещи в два больших чемодана и в три пакета для покупок из универмага.

Она так и не объяснила до конца, почему мы должны переезжать. Многие годы спустя я понял, что она всегда чувствовала себя обязанной доводить до меня причины тех или иных своих поступков. В действительности делать этого ей не требовалось. Я всегда знал, какое у мамы доброе сердце, и любил так сильно, что иногда не мог заснуть, тревожась из-за нее. Прекрасно понимал, что пойти против совести она не могла.

– Сладенький, – в какой-то момент нарушила она тишину, – никогда не думай, что один сорт людей лучше другого сорта. Хармон Джессоп – богач, в сравнении со мной, но бедняк рядом с Уильямом Маркеттом.

Помимо ночного клуба, в котором маме предлагали выступать пять дней в неделю, Маркетту принадлежало еще несколько увеселительных заведений.

– Хармон – черный, – продолжила она. – Маркетт – белый. Хармона выгнали еще из школы. Маркетт закончил один из лучших университетов. Хармон – грязный старый бабник, Маркетт женат, у него дети, хорошая репутация. Но под всей этой внешней несхожестью никакого отличия нет. Они одинаковые. Оба подонки. Никогда не будь таким, Иона.

– Никогда, мама. Не буду.

– Относись к людям по-честному.

– Обязательно.

– У тебя возникнет искушение.

– Нет.

– Возникнет. Возникает у всех.

– У тебя же не возникло.

– Возникало. И сейчас возникает.

Она закончила собирать вещи.

– Так мы едем к дедушке, потому что у тебя нет работы? – сообразил я.

– В «Вулвортсе» есть, малыш, – напомнила она.

Я знал, что иной раз мама плакала, но при мне – никогда. И теперь ее глаза оставались чистыми и ясными, словно у сестры Агнес. Если на то пошло, она многим напоминала сестру Агнес, разве что сестра Агнес не умела петь и красотой не могла сравниться с моей мамой.

– У меня есть работа в «Вулвортсе», и хороший голос, и время. У меня есть ты. У меня есть все, что нужно.

Я подумал о моем отце, о том, как он все время покидал нас, и о том, что мы не оказались бы в столь сложном положении, если бы он выполнил хоть половину своих обещаний, но не решился сказать об этом. Крепче всего меня наказали в тот раз, когда я сказал, что ненавижу отца, и хотя не думал, что должен испытывать стыд за эти слова, мне все равно стало стыдно.

Но потом пришел день, когда презрение к отцу отошло на задний план. К тому времени я до смерти боялся его.

Едва мы закончили паковаться, как раздался дверной звонок. Приехал дедушка Тедди, чтобы отвезти нас к себе.

4

Первый раз жизнь матери покатилась под откос, когда она обнаружила, что беременна мною. Ее приняли в Оберлинскую консерваторию[2] почти на полную стипендию, но, прежде чем она успела начать учебу, выяснилось, что у нее есть я. Она говорила, что на самом деле и не хотела учиться в Оберлине, что это идея родителей, что ее желание – подниматься все выше благодаря своему таланту, а не теории музыки, которую бы усиленно в нее вбивали. Она хотела продвигаться от задрипанных клубов к менее задрипанным, вверх, вверх и вверх, набираясь опыта. Она говорила, что я появился очень вовремя, чтобы спасти ее от Оберлина, и, возможно, ребенком я в это верил.

Закончив среднюю школу, она решила поступать в колледж не сразу, а через год, и дедушка, используя свои связи, достал ей разрешение на работу – в виде исключения – в баре с пианистом, потому что она хорошо играла на рояле. Она играла и на саксофоне, и на кларнете, и быстро училась игре на гитаре. Когда Бог распределял таланты, Он не поскупился и щедро одарил Сильвию Бледсоу. К бару примыкал ресторан, и поваром – не шефом, только поваром – там работал Тилтон Керк. Двадцати четырех лет от роду, на шесть старше мамы, он оказывался рядом всякий раз, когда она уходила на перерыв, а присущее ему обаяние, если вы спросите мое мнение, он получил из источника, никак не связанного с тем, откуда мама черпала свой талант.

Мужчина симпатичный, с правильной речью, он точно знал, какой путь собирается пройти в этой жизни. Едва успев познакомиться с человеком, начинал ему рассказывать о намеченных этапах пути: из просто поваров – в шефы, к тридцати годам – приобретение собственного ресторана, к сорока – собственных ресторанов становится два или три, а может, и больше, если будет на то желание. Готовить он умел и постоянно угощал Сильвию блюдами, как он говорил, в стиле Керка. Одним из таких блюд стал и я, но позже выяснилось, что дети и стиль Керка совершенно не сочетались.

Справедливости ради, узнав, что она намерена рожать, что для Бледсоу других вариантов не существовало, он поступил правильно, женился на ней, но потом – кто бы сомневался – сделал неверный шаг.

Я родился пятнадцатого июня 1957 года. Именно тогда оркестр Каунта Бейси стал первым негритянским оркестром, выступившим в зале «Звездный свет» нью-йоркского отеля «Уолдорф-Астория». В те времена слово «негр» еще было в ходу. Шестого июля Алтея Гибсон, негритянка, стала чемпионкой Уимблдона, тоже первой. А двадцать девятого августа Акт о гражданских правах, предложенный президентом Эйзенхауэром годом раньше, наконец-то получил одобрение Конгресса, и вскоре после этого Айку пришлось использовать Национальную гвардию, чтобы провести десегрегацию школ. В сравнении со всем этим, мое появление на свет Божий стало знаменательным событием только для нас с мамой и наших близких родственников.

Стараясь снискать расположение родителей Сильвии, зная музыкальных кумиров дедушки Тедди, мой отец выбрал мне следующее имя: Иона Эллингтон Бейси Хайнс Элдридж Уилсон Хэмптон Армстронг Керк. Даже спустя столько лет едва ли не все слышали о Дюке Эллингтоне, Каунте Бейси, Эрле Хайнсе, Лайонеле Хэмптоне и Луи Армстонге. Время не со всеми талантами обходится одинаково, и Рой Элдридж ныне известен только особенно преданным поклонникам музыки больших оркестров. А ведь он был одним из величайших тромбонистов всех времен. Зажигал аудиторию. Играл в легендарном ансамбле Джина Крупы с конца тридцатых и в первые годы войны, когда Анита О’Дэй меняла всеобщее представление о том, какой должна быть певица. Уилсон в моем имени – от Тедди Уилсона, которого Бенни Гудмен назвал величайшим музыкантом танцевальной музыки тех дней. Он играл с Гудменом, потом организовал свой оркестр, который, правда, просуществовал недолго, после чего играл, главным образом, в секстете. Если вы найдете любую из двадцати мелодий, которые он записал с оркестром, вы услышите удивительного пианиста-виртуоза.

Живя со всеми этими именами, я иногда мечтал о том, чтобы родиться просто Ионой Керком. Но, поскольку я наполовину Бледсоу, любой, кто когда-нибудь восхищался моим дедушкой – а восхищались им все, его знавшие, – смотрел на меня с некоторым сомнением, словно задавался вопросом, а удастся ли мне стать таким же человеком, как он.

В день, когда я родился, дедушка Тедди и бабушка Анита пришли в больницу, чтобы увидеть меня сначала через окно отделения для младенцев, а потом на руках матери в ее палате, когда меня туда принесли. Отец тоже присутствовал, и ему не терпелось назвать дедушке мое полное имя. Центром внимания, конечно, был я, но ничего об этом не помню, возможно, потому, что мне уже тогда не терпелось учиться играть на рояле.

По словам матери, оглашение моего полного имени не произвело впечатления, на которое рассчитывал мой отец. Дедушка Тедди стоял у кровати мамы, кивая всякий раз, когда Тилтон – он предусмотрительно стоял по другую сторону кровати – называл очередное имя-фамилию. После того как прозвучало последнее, дедушка переглянулся с бабушкой, нахмурился и уставился в пол, словно заметил там грязь или насекомое, которого никак не ожидал увидеть в больнице.

Как вы уже поняли, улыбка дедушки могла растопить лед и довести воду чуть ли не до кипения. Даже когда он не улыбался, лицо оставалось настолько приветливым, что самый застенчивый ребенок сначала улыбался, увидев его, а потом подходил, пусть и видел впервые, чтобы поздороваться с этим дружелюбным гигантом. Но когда он хмурился, и ты знал, что на то есть причина, лицо его вызывало мысли о судном дне и желание вспомнить все хорошее, когда-либо содеянное тобой, которое хоть как-то могло уравновесить твое прегрешение. Он вроде бы не пришел в ярость, похоже, и не злился, просто хмурился, но этого хватило, чтобы в палате воцарилась напряженная тишина. Никто не боялся гнева дедушки Тедди, потому что редко кто видел, как он гневается. Видя, что он хмурится, ты боялся лишь его осуждения, а когда узнавал, что разочаровал дедушку Тедди, приходило осознание, что его благоприятное мнение о тебе нужно, как вода, воздух и еда.

Хотя дедушка никогда этого мне не объяснял, я узнал от него эту важную истину: восхищение дает тебе большую власть над человеком, чем страх.

В любом случае в палате матери дедушка Тедди так долго хмурился, глядя в пол, что мой отец взял руку матери в свою, и она ему это разрешила, покачивая меня другой рукой.

Наконец дедушка поднял голову и посмотрел на зятя.

– Было так много больших оркестров, свинг-оркестров, десятки, может, и сотни, и ни одного похожего друг на друга. Так много энергии, так много великой музыки. Некоторые так и говорят, что именно свинг помог этой стране сохранять победный настрой во время войны. Знаешь, в те годы я играл в двух самых больших и лучших и в двух не столь больших, но хороших. Столько воспоминаний, столько людей, удивительное время. Я восхищался всеми именами, вставленными тобой между Ионой и Керком, восхищался от всей души. Я их любил. Но Бенни Гудмен, он ничуть им не уступал. Чарли Барнет, Вуди Герман, Гленн Миллер. Арти Шоу[3], Господи. Арти Шоу. «Начало танца», «Зов любви», «Бэк-Бэй шафл». С этим временем связано так много имен, что этому бедному ребенку целый лист бумаги потребуется только для их перечисления.

Моя мама сразу врубилась, отец – нет.

– Но, Тедди, сэр, все эти имена… они не наши.

– Да, конечно, – кивнул дедушка, – они напрямую не занимались ресторанным бизнесом, как ты, но благодаря их работе у стольких людей возникало праздничное настроение, что этим они способствовали процветанию твоей профессии. И они, конечно же, мои люди и люди Сильвии, так, Анита?

– Да, – кивнула моя бабушка. – И мои тоже. Я люблю музыкантов. Я вышла замуж за одного из них. Я дала жизнь другой. И, дорогой, ты забыл братьев Дорси.

– Я их не забыл, – ответил дедушка. – Просто во рту пересохло от перечисления всех этих имен. Еще и Фредди Мартин[4].

– И его тенор-саксофон, нежнее не было и не будет.

– Клод Торнхилл.

– Пианист из пианистов! – воскликнула бабушка. – И такой весельчак, этот Клод.

К этому времени до моего отца наконец-то дошло, о чем толкует дедушка Тедди, но он не хотел этого слышать. Он четко делил людей по цвету кожи, и, возможно, у него были на то причины. Тем не менее, ради семейной гармонии, ему, возможно, следовало добавить в мое имя, скажем, Торнхилла и Гудмена, но он не мог заставить себя пойти на такое.

– Эй, посмотрите, сколько времени! – резко сменил он тему. – Мне пора в ресторан. – Он поцеловал маму, поцеловал меня, обнял Аниту, кивнул дедушке Тедди, сказав: «Сэр», – и был таков.

Так прошла первая семейная встреча в мой первый день на этом свете. Несколько напряженно.

Во второй раз жизнь моей мамы покатилась под откос восемь месяцев спустя, когда мой отец ушел от нас. Сказал, что ему необходимо сосредоточиться на собственной карьере. Он не мог спать, когда в соседней комнате плакал ребенок.

По его словам, появился человек, который соглашался дать денег на ресторан, где он получал место шеф-повара, и он не мог отвлекаться на что-то еще, хотел все силы отдать новой работе, чтобы оправдать доверие и закрепиться на новой карьерной ступени. Он обещал вернуться, только не сказал когда. Он заверил маму, что любит нас. С его губ эти слова всегда слетали на удивление легко. Он обещал присылать деньги каждую неделю. И четыре недели держал слово. К тому времени мама нашла работу в кафетерии «Вулвортса» и начала выступать в задрипанном клубе, который назывался «Пещера джаза». Время это было трудное, но не более того, пока ничего серьезного.

5

Я не собираюсь рассказывать о своей жизни месяц за месяцем, год за годом. Вместо этого я намерен использовать магнитофон, будто это машина времени, перескакивать то вперед, то назад, поэтому, возможно, вы заметите сверхъестественную связь событий, которая не казалась мне очевидной, когда я продвигался в будущее последовательно, изо дня в день.

Здесь я намерен немножко рассказать вам о женщине, которая появлялась в ключевые моменты моей жизни. Впервые это случилось в тот апрельский день 1966 года, когда я пытался возненавидеть рояль, поскольку думал, что мне никогда не стать пианистом.

Приближался мой девятый день рождения, а бабушке Аните еще оставался год жизни. В прошлом декабре отец вернулся, чтобы жить с нами в квартире на четвертом этаже дома без лифта. Мама с ним так и не развелась. Думала об этом, хотя знала – и верила, – что узы брака священны. Но, по ее словам, если поешь в таких местах, как «Пещера джаза», «Суть дела» или «Слинкис», гораздо проще отваживать посетителей и сотрудников, честно говоря: «У меня есть муж, маленький сын и Иисус. Поэтому, пусть ты парень хоть куда, тебе, конечно же, понятно, что для еще одного мужчины места в моей жизни нет». Мама полагала, что муж, или ребенок, или Иисус по отдельности не могли стать препятствием для особо настойчивых ухажеров: в этих случаях ей требовалась тройная защита.

За годы отсутствия Тилтон Керк так и не нашел поручителя по кредиту, не открыл собственный ресторан, но ушел из того, где работал поваром, чтобы стать шеф-поваром в более приличном заведении. Зарабатывал, правда, меньше, потому что владелец каждый год передавал ему пять процентов акций, с условием, что, собрав тридцать пять процентов, он сможет выкупить оставшиеся шестьдесят пять по ранее оговоренной цене. Собственные акции он мог внести в банк в качестве залога за ссуду.

Маму его возвращение скорее порадовало, но моя жизнь стала намного хуже. Этот человек понятия не имел, что такое быть отцом. Иногда проявлял излишнюю строгость, сурово наказывая за пустяки. Иногда хотел быть моим лучшим другом, проводил со мной много времени, понятия не имея, как любят проводить время дети. Во всяком случае, я не получал удовольствия, тащась следом за ним по длиннющим проходам магазина ресторанного оборудования, от картофелечисток к формочкам для паштетов. Не прикалывало меня и сидение у стойки бара с кока-колой, пока папаша пил пиво и перекидывался шуточками с незнакомцем.

Но самое худшее заключалось в том, что мой отец не позволил мне учиться играть на рояле, когда у меня возникло такое желание. Я садился за рояль в доме дедушки Тедди и нутром чуял раскладку клавиатуры, точно так же, как Джеки Робинсон[5] легко просчитывал полет мяча. Но Тилтон сказал, что я еще слишком маленький и руки у меня слишком маленькие, а когда мама с ним не согласилась, возразив, что я достаточно большой, Тилтон заявил, что пока мы не можем оплачивать уроки. Скоро сможем, но пока – нет, то есть никогда.

Дедушка предложил привозить меня к себе и отвозить обратно несколько раз в неделю и самолично давать мне уроки. Но мой отец упорствовал: «Это слишком далекая дорога для маленького ребенка, Сил. И потом, дома у нас пианино нет, так что заниматься между уроками ему негде. Скоро мы купим дом, где сможем поставить пианино или даже рояль, и тогда это будет иметь смысл. И потом, дорогая, ты знаешь, я не хожу в любимчиках у твоего отца. И мне не хочется, чтобы он настраивал мальчика против меня. Я знаю, Тедди не будет делать это специально, он человек не злой, но это будет получаться у него подсознательно. Скоро мы арендуем дом, скоро, и тогда пусть ребенок учится».

Поэтому я сидел на крыльце у подъезда с таким мрачным лицом, что большинство прохожих, глянув на меня, тут же отворачивались, словно боялись, что я, пусть и восьмилетний, вскочу и наброшусь на них с кулаками в приступе ярости. День для апреля выдался необычно теплый, воздух застыл, такой влажный, что перышко, оброненное птицей в полете, чуть ли не камнем упало на тротуар передо мной. И тут же налетел короткий порыв ветра, подхватил перышко, закружил пыль и мусор в ливневой канаве и бросил в меня. Я чихнул и смахнул перышко, которое прилипло к моим губам. А когда протирал глаза, услышал женский голос:

– Эй, Утенок, как тебе живется в этом мире?

Две мамины подруги, профессиональные танцовщицы, выступали в мюзиклах, обычно обсуждаемых теми, кто любил театр. Эта женщина внешне отличалась от них, но выглядела, как танцовщица. Высокая, стройная, длинноногая, с гладкой коричневато-красной кожей, она легко поднялась по лестнице, с минимумом движений, создавая ощущение, что не лестница это, а эскалатор. Ярко-розовый брючный костюм, белая блуза, маленькая розовая шляпка без полей, с серыми перышками по одну сторону, предполагали, что она собралась на ланч в какое-то место, где официанты носят фраки.

Несмотря на роскошный прикид и элегантность, она присела рядом со мной на крыльцо.

– Утенок, это грубо – не отвечать, когда к тебе обращаются, а ты, как мне представляется, относишься к тем молодым людям, которые скорее выбьют себе глаз, чем нагрубят.

– Этот мир смердит, – заявил я.

– Что-то в этом мире смердит, Утенок, но не весь мир. Если на то пошло, большая его часть прекрасно пахнет. Ты сам пахнешь лаймом и солью, напоминая мне «Маргариту»[6], а это не такая плохая штука. Тебе нравится аромат моих духов? Они французские и дорогие.

Я уловил тонкий сладко-розовый запах.

– Вроде бы ничего.

– Знаешь, Утенок, если тебе не нравится, я прямиком пойду домой, возьму флакон с туалетного столика и вышвырну в окно. Пусть проулок воняет до следующего дождя.

– Меня зовут не Утенок.

– Я бы удивилась, если бы тебя звали Утенком. Родители могут наградить своих деток такими именами, как Гортензия или Персиваль, но не знаю ни одного, кто бы назвал своего ребенка в честь водоплавающей птицы.

– А как зовут вас? – спросил я.

– Как ты думаешь, Утенок?

– Вы не знаете своего имени?

– Иногда мне интересно, какое имя, по мнению других, мне подходит, вот я и спрашиваю.

Я видел, что она красивая. Это по силам понять даже восьмилетнему пацану, а красота поднимает настроение в любом возрасте. И аромат ее духов мне понравился.

– Знаете, я видел тот фильм по телику о парнях, которые искали сокровище в Карибском море. В те далекие времена, когда там хозяйничали пираты. Более всего они хотели заполучить уникальную жемчужину. Уникальной, действительно уникальной, она была по трем причинам. Во-первых, большая – большая, как слива. Во-вторых, не белая, и не кремовая, и не розовая, как другие, а черная, черная и сверкающая, завораживающая глаз, удивительно прекрасная. Поэтому я думаю, что вам больше всего подходит имя Перл[7].

Она склонила голову и усмехнулась.

– Молодой человек, если ты уже теперь очаровываешь женщин, едва ли хоть одна будет чувствовать себя с тобой в безопасности, когда ты вырастешь. Я – Перл. Ни одно другое имя мне не нравится. Зови меня Перл, Иона.

Только много часов спустя я осознал, что не называл ей своего имени.

– Ты говорил, что уникальность жемчужины определялась тремя причинами. Размером, цветом и?..

– Да. Они считали, что тот, кто владеет жемчужиной, никогда не умрет. Она дарила бессмертие.

– Черная, прекрасная, волшебная. Мне нравится быть Перл.

Прошло еще два года, прежде чем я узнал от нее, что она – душа города, обретшая плоть.

– А почему ты сидишь здесь, Иона, такой мрачный, будто все еще находишься в чреве кита, хотя на самом деле тебя окружает прекрасный летний день? Тебя не переваривает желудочный сок, и тебе не нужна свеча, чтобы возвращаться по пищеводу. Нельзя тратить попусту прекрасный летний день, Иона. В жизни их не так уж много, хотя сейчас ты мне не поверишь. А что вызвало твою грусть?

Может, общение с ней не вызывало у меня сложностей, потому что она так непринужденно общалась с людьми?

– Я хочу быть пианистом, – ответил я, – но этому, похоже, никогда не бывать.

– Если ты хочешь быть пианистом, почему ты сейчас не сидишь за пианино, не молотишь по клавишам?

– У меня нет пианино.

– В общественном центре, куда ты ходишь, когда родители на работе, а Доната занята, пианино есть.

Миссис Лоренцо, которая иногда сидела со мной, звали Доната, и я решил, что мисс Перл знала ее и пришла к ней в гости.

– Я никогда не видел пианино в общественном центре.

– Но оно там есть. Просто какое-то время им заведовал один человек, лишенный музыкального слуха, так что игра на пианино только раздражала его. Ему не нравились птицы, один из оттенков синего, цифра девять, Рождество. Елку он ставил двадцать четвертого декабря, а утром двадцать шестого убирал. Украшала ее только кукла Санта-Клауса, подвешенная за шею на верхушке, где полагалось быть звезде или ангелу. Девятку из номера дома над парадной дверью он убрал, оставив пустое место между восьмеркой и четверкой, все синие комнаты перекрасил, а пианино спустил в подвал. Поговаривали, что он убил и съел Пити, попугая, который жил в клетке в карточной комнате. К счастью, долго он там не командовал. Его сбил городской автобус, когда он переходил улицу в неположенном месте, но за короткое время он причинил центру немало вреда. Они смогут поднять пианино на грузовом лифте.

Мимо, шумно выплюнув облако выхлопных газов, проехал городской автобус, и я задался вопросом, не он ли задавил пожирателя попугаев.

– Они не станут поднимать пианино ради такого мальчишки, как я, – возразил я после того, как на улице стало тише. – Да и потом, зачем он мне без учителя?

– Учитель будет. Иди туда завтра утром, как только центр откроется, и ты все увидишь сам. Что ж, такой прекрасный день уходит, а я одета для того, чтобы кое-куда пойти, так что мне лучше отправляться туда.

Она поднялась, спустилась по ступенькам, и звука от ее высоких каблуков было не больше, чем от шлепанцев.

– Я думал, что вы приходили в гости к миссис Лоренцо! – крикнул я вслед.

– Я приходила в гости к тебе, Утенок, – отозвалась мисс Перл.

Она двинулась дальше, а я сбежал со ступенек, чтобы посмотреть ей вслед. С узкими бедрами и длинными ногами, такая высокая, вся в розовом, она напоминала птицу: не попугая, а грациозного фламинго. Я ожидал, что она обернется, хотел помахать на прощание, но нет, не оглянулась. Повернула за угол и исчезла.

Я поднес руки к лицу, понюхал и уловил слабый запах лимонов: чуть раньше помогал маме выжимать из них сок для лимонада. Я сидел на солнце, и пленка пота на руках была соленой на вкус, когда я ее лизнул, но я не мог пахнуть солью.

В последующие годы я несколько раз встречался с мисс Перл. Теперь мне пятьдесят семь, и, оглядываясь назад, я точно знаю, что жизнь моя сложилась бы иначе и закончилась бы гораздо раньше, если б не ее интерес к моей персоне.

На следующее утро пианино стояло в зале Эбигейл Луизы Томас, названном в честь женщины, оказавшей немало услуг центру задолго до того, как Тилтон положил глаз на мою мать. Полированное и настроенное, пианино «Стейнвей» выглядело даже красивее Перл.

Одна из сотрудниц центра, миссис Мэри О’Тул, играла «Звездную пыль» Хоаги Кармайкла[8], и лучшей мелодии слышать мне еще не доводилось. Милая женщина, с прекрасными синими глазами, вся в веснушках, которые, по ее словам, прилетели из Дублина, чтобы рассыпаться по ее лицу, и короткими, неровно подстриженными – дело рук неумелой подружки, поскольку миссис О’Тул терпеть не могла салоны красоты, – рыжими волосами. Она мне улыбнулась и кивком указала на скамью. Я сел рядом.

Закончив играть, она вздохнула и повернулась ко мне:

– Разве это не чудо, Иона? Кто-то забрал наше старое, разбитое пианино, дал нам новенькое, с иголочки, и при этом остался неизвестным. Я не понимаю, как такое возможно.

– Это не прежнее пианино?

– Нет. У старого крышку перекосило, клавиши словно поела моль, какие-то струны лопнули, какие-то сняли, педаль Состенуто заклинило. Не пианино, а кошмар. Какой-то чертовски умный филантроп приложил к этому руку. А мне очень хочется узнать, кого благодарить.

Я ничего не сказал ей о мисс Перл. Собрался, открыл рот, но подумал: «Если упомяну имя, чары рассеются. Я приду завтра и обнаружу, что «Стейнвей» в подвале, разбитый, как прежде, а миссис О’Тул не помнит, что играла «Звездную пыль» в зале Эбигейл Луизы Томас».

6

Той же ночью, когда я спал в моей маленькой комнате, кто-то присел на край кровати, и матрас прогнулся под тяжестью, и пружины заскрипели, и я наполовину проснулся, гадая, а чего это мама пришла ко мне в столь поздний час. Но, прежде чем успел проснуться полностью, в темноте чья-то рука мягко прижала меня к кровати, а знакомый голос произнес: «Спи, Утенок. Спи. У меня есть для тебя имя, лицо и сон. Имя – Лукас Дрэкмен, и вот его лицо».

И каким бы странным все это мне ни казалось, я устроился поудобнее, закрыл глаза и глубоко заснул. В какой-то момент передо мной возникло лицо молодого парня, только подсвеченное, а потому сильно затененное. Я решил, что ему лет шестнадцать или семнадцать. Всклокоченные волосы, лоб, нависающий над глубоко посаженными глазами, широко раскрытыми и дикими, хищный ястребиный нос, полные, чуть ли не девичьи губы, круглый подбородок, бледная кожа, блестевшая от пота… Никогда раньше и только один раз позже я увидел столь живое и четкое лицо. В Лукасе чувствовались спешка и злость, но поначалу ничто не указывало на кошмарность этого сна. Постепенно начал высвечиваться фон. Я увидел, что лицо Лукаса подсвечивал луч фонарика, направленный не на него, а вниз и вперед. Лукас вынимал из шкатулки ожерелья, броши, браслеты и кольца, украшенные бриллиантами и жемчугом, перекладывал в матерчатый мешок, возможно наволочку. В следующий момент, как это часто бывает во сне, от шкатулки с драгоценностями он в мгновение ока переместился в гардеробную, доставал наличные и кредитные карточки из бумажника, оставленного кем-то на полке. На карточке «Дайнерс клаб» я прочитал имя и фамилию владельца: Роберт У. Дрэкмен. Потом Лукас оказался у кровати, направив луч фонаря на тело мужчины, несомненно застреленного во сне. И, однако, я не боялся. Меня охватила печаль. А Лукас обратился к мертвецу: «Эй, Боб. Как тебе нравится в аду, Боб? Теперь ты понимаешь, что поступил глупо, отправив меня в эту гребаную военную академию, Боб? Темный ты, самодовольный сукин сын». Луч фонаря упал на женщину сорока с чем-то лет, которую, видимо, разбудили первые выстрелы Лукаса. Его мать. Иначе быть не могло. Сходство не вызывало сомнений. Она отбросила одеяло и села, после чего получила одну пулю в грудь, а вторую в шею. Ее швырнуло на изголовье, синие глаза теперь смотрели в никуда, рот раскрылся, хотя, вероятно, шанса закричать у нее не было. Лукас грязно обозвал ее словом, которое я никогда не произносил и не произнесу до конца своих дней. Коридор. Он уходил, а я не последовал за ним. Луч фонаря удалялся и таял, наконец меня окутала темнота, и от навалившейся печали глаза наполнились слезами. А та, что по мановению волшебной палочки поставила новое пианино в зале Эбигейл Луизы Томас, заговорила вновь: «Запомни его, Утенок. Запомни его лицо и сочащиеся ненавистью слова. Держи этот сон при себе, не рассказывай тем, кто может задавать вопросы и даже насмехаться над этим сном, заставляя тебя сомневаться, но всегда помни его».

Думаю, я проснулся, когда она произнесла эти слова, но поклясться в этом не могу. Я вообще, возможно, спал. Все это могло мне присниться, включая ее появление в комнате, тяжесть тела на кровати, прогнувшийся матрас, скрипнувшие пружины. В темноте я ощутил прикосновение руки ко лбу, такое нежное. Женщина прошептала: «Спи, прекрасное дитя». И я или продолжил спать, или заснул вновь.

Когда проснулся со светом зари, понял, что сон – не просто фантазия, что мне показали убийства, совершенные на самом деле, в какой-то момент прошлого. По мере того как света за окном прибавлялось, я думал об этом, сомневался, отметал сомнения, чтобы тут же засомневаться вновь. Но, конечно же, не мог ответить ни на один из множества вопросов, которые возникли у меня после этого сна.

Наконец, выбираясь из постели, я на мгновение ощутил тонкий сладко-розовый аромат, такой же, как был у духов Перл. Ими она благоухала, когда сидела рядом со мной на крыльце. Но через три вдоха аромат растаял, и я подумал, что просто его выдумал.

7

Следующий фрагмент моей истории я частично узнал от других, но уверен, что именно так все и было. Моя мать могла чуть приврать, чтобы не лишать ребенка его невинных представлений о мире, как вы увидите, но я точно знаю, что сознательная ложь – это не про нее.

Пошла последняя неделя перед моим девятым днем рождения. Бабушке Аните оставалось жить десять месяцев, я учился играть на пианино, спасибо мисс Перл, и тут мой отец, вернувшийся к нам шестью месяцами раньше, прокололся по-крупному. Мы по-прежнему занимали квартиру на четвертом этаже дома без лифта, и он не приносил домой больших денег, получая часть жалованья акциями.

Миссис Лоренцо все так же обитала на втором этаже, но мистер Лоренцо еще не умер, а миссис Лоренцо была худенькой и «такой же красивой, как Анна-Мария Альбергетти». Анну-Марию, удивительно одаренную певицу и недооцененную киноактрису, которая стала звездой Бродвея, отличали миниатюрность и красота. Она получила премию «Тони» за «Карнавал»[9], сыграла Марию в «Вестсайдской истории». Хотя Анну-Марию знали не так хорошо, как других актрис итальянского происхождения, моя мать, если хотела сказать какой-нибудь женщине-итальянке, что та очень красивая, сравнивала ее с Анной-Марией Альбергетти. А если находила итальянца особенно привлекательным, всегда говорила, что он такой же симпатичный, как Марчелло Мастроянни. Анна-Мария – да, но насчет Марчелло Мастроянни я ничего не понимал. В любом случае мистер Лоренцо не хотел, чтобы его жена работала, полагал, что ее дело – воспитывать детей, но, как выяснилось, сам он никого зачать не смог. Так что Лоренцо устроили в своей квартире домашний, не имеющий официального разрешения детский сад, приглядывая за тремя детьми и, по случаю, за мной, как я уже говорил.

Когда все произошло, в середине дня первого вторника июня, я находился в школе святой Схоластики. В этот день заканчивался учебный год. Учили меня монахини, но мечтал я о том, чтобы стать пианистом.

Мать отправилась на работу в кафетерий «Вулвортса» к половине одиннадцатого. Придя туда, узнала, что в утреннюю смену случился пожар на маленькой кухне, поэтому кафетерий закрыли на два дня, до завершения ремонтных работ. Так что домой она пришла на четыре часа раньше.

Отец работал в ресторане допоздна, поэтому спал с трех часов утра до одиннадцати. Мать ожидала, что он еще будет спать или завтракать, но обнаружила, что он принял душ и ушел. Застилая кровать и переодеваясь, она услышала, как мисс Делвейн, которая жила наверху, в квартире 5-Б, училась объезжать жеребца.

Мисс Делвейн – симпатичная блондинка свободных нравов – жила над нами три года. Зарабатывала на жизнь статьями в журналах и работала над романом. Иногда из ее квартиры доносилось ритмичное постукивание, возможно отдаленно напоминающее стук лошадиных копыт, постепенно ускоряющих свой бег, и сдавленные человеческие крики, бессвязные, резкие или протяжные. Однажды я спросил маму, а что происходит наверху, и мама ответила, что мисс Делвейн учится объезжать жеребца. По словам матери, действие первого романа мисс Делвейн происходило на родео, а поскольку она собиралась отправиться туда, чтобы проникнуться духом родео и даже принять участие, то купила себе механическую лошадь, чтобы потренироваться в объездке. Мне было пять лет, когда мисс Делвейн въехала в квартиру над нами, и около девяти, когда моя мама вернулась из «Вулвортса» раньше обычного, и пусть я сомневался, тренировка объездки – полное объяснение, ни о чем другом я, конечно, и подумать не мог. Когда спрашивал насчет протяжных стонов, мама всегда говорила, что это запись рева быка. На родео на быка набрасывали лассо, чтобы потом свалить с ног, и мисс Делвейн ставила эту запись, чтобы создать нужную атмосферу, когда она объезжала механическую лошадь. У меня хватало вопросов насчет механической лошади и магнитофонной записи, но я никогда не задавал их мисс Делвейн, поскольку мама сказала, что бедная женщина стесняется и недовольна собой: прошло столько времени, а она никак не может дописать роман о родео.

Мисс Делвейн жила над нами с середины 1963 года, и хотя люди испытывали определенный интерес к сексу, страна еще не превратилась в гигантский порнотеатр. Родители могли защитить свое чадо и позволить ему иметь детство, и даже если у тебя возникали какие-то подозрения о чем-то секретном, ты не мог включить компьютер и отправиться на тысячу сайтов, чтобы узнать, что… что Бэмби, скажем, не появился исключительно по желанию его матери, как, впрочем, и ты сам.

Итак, мама, переодеваясь, слушала доносящиеся сверху звуки родео, и в какой-то момент стоны и рев записанного на магнитную пленку быка показались ей очень знакомыми. За семь с чем-то лет, которые Тилтон не жил с нами, мама время от времени виделась с ним, оставалась его женой, а когда он захотел вернуться, впустила в дом. Теперь ей не хотелось верить, что в этом она допустила ошибку. Она говорила себе, что все мужчины издают одинаковые звуки, играя в быка, после того как их крики пройдут потолочный фильтр. Она говорила себе, что эти звуки могла издавать сама мисс Делвейн, которую отличал низкий, с хрипотцой голос. С другой стороны, жизнь не раз сдавала Сильвии Бледсоу Керк различных джокеров в игре, где они были совсем не картами, и мама знала этого джокера, потому что однажды по его милости крупно проиграла.

Она побросала одежду и туалетные принадлежности отца в два его чемодана и вынесла их из квартиры. В этом доме жильцы могли подниматься к себе или выходить на улицу по двум лестницам, парадной и черной, более узкой и грязной. Моя мама знала, что Тилтон выберет черную: такая у него была натура, а не из опасений, что его увидят спускающимся не с четвертого, а с пятого этажа. Если на то пошло, едва ли кто-нибудь в нашем доме обратил бы на это внимание.

В тот день моя мама решила, что Тилтон не просто бабник, и патологический врун, и самовлюбленный урод, а по части карьеры – еще и страдающий самообманом болван. Все это обуславливалось тем, что он был, прежде всего, трусом, который не мог взглянуть жизни в глаза, не мог выбрать правильный путь и идти им, невзирая на препятствия. Ему приходилось лгать себе о жизни, притворяться, что она не такая уж трудная, как на самом деле, а потом продвигаться вперед, используя далеко не самые чистые средства, убеждая себя, что он покоряет мир. Моя мать никогда не назвала бы себя героиней, хотя на самом деле такой и была, но она знала, что трусости в ней нет, никогда не было и не будет, и она просто не могла заставить себя жить с трусом.

Она поставила чемоданы на потрескавшийся линолеум лестничной площадки между четвертым и пятым этажами и села несколькими ступеньками ниже, спиной к ним. Ей пришлось какое-то время подождать, и с каждой уходящей минутой она все меньше сочувствовала этому дьяволу. Наконец она услышала, как где-то наверху открылась дверь и кто-то начал насвистывать «Ты потеряла чувство любви», мелодию песни, которая стала хитом «Райтшес бразерс» в феврале этого года. Тилтон эту мелодию обожал и в тот день насвистывал без всяких задних мыслей, хотя потом, возможно, и осознал, что это не самый лучший саундтрек для этого конкретного эпизода в фильме его жизни.

Он открыл дверь на лестницу, начал спускаться и перестал свистеть, увидев знакомые чемоданы. Этого мужчину отличала невероятная изворотливость, и, думаю, как минимум, три достаточно убедительных и десяток более-менее приемлемых отговорок промелькнули в его голове, прежде чем он продолжил спуск. Разумеется, увидев мою маму, которая сидела несколькими ступеньками ниже, он вновь остановился, заколебавшись. Он никогда не лез за словом в карман, особенно если возникала необходимость оправдываться, но не в тот день. Его нервировали ее молчание и обращенная к нему спина. Если бы она принялась обвинять его или плакать, он бы, конечно, попытался солгать, принялся бы убеждать ее в своей полной невиновности, но она сидела лишь для того, чтобы засвидетельствовать его уход. Может, подумал он, у нее нож и она ударит его в спину, когда он будет протискиваться мимо нее с чемоданами в руках. Трудно сказать, по какой причине, но Тилтон подхватил оба чемодана и, вместо того чтобы спускаться, поднялся с ними на пятый этаж.

Сильвия встала и последовала за ним. Мой отец, оглянувшись, увидел, что она приближается, перепугался, споткнулся о порог, чемоданы ударились о дверь, его ноги – о дверную коробку. Чем-то он напоминал старый фильм с Лорелом и Харди, пытающимися протащить огромный ящик через слишком узкий проем. Потом он торопливо зашагал по коридору, моя мать – за ним, молча, не приближаясь, но и не отставая. На площадке парадной лестницы один чемодан выскользнул из его руки, запрыгал по ступенькам вниз, а Тилтон едва не упал, пытаясь побыстрее его схватить и покинуть этот дом. С каменным лицом, не отрывая глаз от согрешившего мужа, Сильвия спускалась пролет за пролетом, и ладони Тилтона, похоже, стали такими скользкими от пота, что чемоданы то и дело стукались о стены, норовя вырваться из рук. Поскольку Тилтон то и дело оглядывался, опасаясь получить в спину удар несуществующим ножом, он несколько раз оступался и его бросало на стену, словно в чемоданах, которые он тащил, лежали бутылки виски и последние несколько часов он знакомился с их содержимым.

На площадке между третьим и вторым этажами преследуемый и преследовательница наткнулись на мистера Иошиоку, вежливого и застенчивого мужчину, безупречно одетого первоклассного портного. Он жил один в квартире на пятом этаже, и все верили, что этот обходительный мужчина хранит какой-то страшный или трагический секрет, что, возможно, он потерял всю семью в Хиросиме. Когда мистер Иошиока увидел, как моего отца мотает от стены к стене, когда увидел каменное лицо матери, которая неумолимо преследовала отца, он сказал: «Премного вам благодарен», – развернулся и торопливо, перескакивая через ступеньку, спустился на первый этаж, чтобы подождать в вестибюле, прижавшись спиной к почтовым ящикам, пока эта парочка пройдет мимо, искренне надеясь, что ему удастся не попасть под горячую руку.

Тилтон выскочил через парадную дверь с такой скоростью, будто дом ожил и дал ему увесистого пинка. На крыльце один из чемоданов, которым при спуске крепко досталось, раскрылся, и Тилтон принялся торопливо подбирать вывалившиеся вещи и укладывать обратно. Мать наблюдала через окно у двери, а когда он собрал все и ушел, фыркнула: «Чувство любви, это ж надо!» – повернулась и, к своему удивлению, увидела бедного мистера Иошиоку, который так и стоял, прижавшись спиной к почтовым ящикам.

Он улыбнулся, кивнул.

– Теперь я хотел бы подняться.

– Извините, что так получилось, мистер Иошиока.

– Виноват только я, – ответил он и начал подниматься, перескакивая через ступеньку.

Так все произошло по версии матери, которой она поделилась со мной много лет спустя. Я после школы пошел в общественный центр, чтобы поиграть на пианино. Когда вернулся, она мне сказала: «Твой отец тут больше не живет. Он поднимался наверх, чтобы помочь мисс Делвейн с описанием родео, а я такого не потерплю».

Слишком юный, чтобы понять истинное значение ее слов, я очень заинтересовался механической лошадью и надеялся, что мне удастся ее увидеть. Сжатое объяснение матери не удовлетворило мое любопытство. Вопросов у меня хватало, но я не задал ни одного. По правде говоря, порадовался тому, что мне больше не придется сидеть в баре и выслушивать истории, которыми отец обменивался со случайными знакомыми. И я не пытался скрыть своей радости.

Тут же поделился с мамой секретом, который не мог открыть, пока Тилтон жил с нами: я уже больше двух месяцев брал уроки игры на пианино у миссис О’Тул. Мама меня обняла, расплакалась и извинилась, но я не понял, за что она извиняется. Мама сказала, это не важно, понял я или нет, главное, что она больше никому не позволит встать между мной и фортепьяно или мной и еще какой-то моей мечтой.

– Слушай, сладенький, давай отпразднуем нашу свободу кока-колой.

Мы сели за кухонный стол, чокнулись стаканами «кока-колы» и закусили ломтиками шоколадного торта перед обедом, и на все последующие годы событие это осталось в моей памяти одним из самых ярких. Мама уже перешла из «Сути дела» в «Слинкис», но в этот вечер она не выступала, а потому провела его со мной. Мы с ней о многом переговорили, в том числе и о «Битлз», которые в прошлом году раньше ворвались в хит-парады США с песнями «Я хочу держать тебя за руку», «Она любит тебя» и тремя другими. Уже в 1965 году еще две их песни поднимались на первую строчку хит-парадов. Маме нравились «Битлз», но она говорила, что ее любовь – джаз, особенно свинг, и переключилась на знаменитых солисток больших оркестров времен дедушки Тедди. Она знала все их песни, могла имитировать многих, и казалось, что все они здесь, на нашей кухне. Она показала мне книгу о том времени, с фотографиями всех этих женщин. Кэй Дэвис[10] и Мария Эллингтон[11], которая пела с Дюком. Билли Холидей с Бейси. Все симпатичные, некоторые – красавицы. Сара Вон, Хелен Форрест[12], Дорис Дэй, Харриет Кларк, Лена Хорн, Марта Тилтон[13], Пегги Ли. Возможно, самой красивой из них я посчитал Дейл Эванс[14], когда ей было за двадцать, та самая, которая потом вышла замуж за поющего ковбоя Роя Роджерса, но даже в молодости Дейл Эванс не могла сравниться красотой с Сильвией Бледсоу Керк. И моя мама могла превзойти Эллу. Когда дело доходило до скэта[15], создавалось полное впечатление, что это Элла и вас просто обманывают глаза. Мы съели кэмпбелловский томатный суп и сэндвичи с сыром, поиграли в рами-500. Прошли годы, прежде чем я осознал, что в этот день жизнь мамы в третий раз покатилась под откос, но тогда я все видел иначе. Когда пошел спать, думал, что на тот момент это был лучший день в моей жизни.

Но следующий оказался еще лучше, один из тех дней, которые мой друг Малколм называет намазанными маслом. Беда уже надвигалась, естественно, куда мы без беды, но пока я мог идти по жизни с улыбкой.

8

Намазанный маслом день…

Давайте сделаем маленькое отступление ради Малколма Померанца. Он первоклассный музыкант. Играет на тенор-саксофоне. Гений, который и в пятьдесят девять может сыграть весь целотонный ряд.

Он еще и сумасшедший, но совершенно безобидный. Он также суеверный. Скорее сломает себе спину, чем разобьет зеркало. И хотя он не настолько обсессивно-компульсивный, чтобы несколько часов в неделю проводить на кушетке мозгоправа, некоторые ритуалы Малколма могут вывести из себя, если ты его не любишь.

Во-первых, он должен вымыть руки пять раз – не четыре и не шесть, – прежде чем присоединиться к оркестру на сцене. А после того, как его проворные пальчики становятся достаточно чистыми, чтобы играть, голыми руками он не прикасается ни к чему, кроме саксофона, а если прикоснется, ему приходится снова мыть руки пять раз. Такая чистота рук не нужна ему на репетициях – только при выступлениях. Не будь он таким прекрасным музыкантом и обаятельным человеком – не сделал бы карьеру.

Малколм читает газету каждый день, за исключением вторника. Он не покупает вторничную газету и не занимает ее у соседа. По вторникам не смотрит новостные выпуски и не слушает радио. Он уверен: если посмеет ознакомиться с новостями в любой вторник, сердце его превратится в пыль.

Он не ест грибы, ни сырыми, ни приготовленными, ни в соусе, хотя грибы любит. Не ест закругленные булочки, которые напоминают ему грибную шляпку. В супермаркете не заходит в ту часть отдела овощей и фруктов, где продаются грибы. А если супермаркет для него новый, вообще не заходит в отдел овощей и фруктов из страха, что внезапно столкнется с грибами.

Что же касается намазанного маслом дня… Каждое утро он готовит на завтрак один лишний тост, кладет на кухонный стол, а потом небрежно сбрасывает на пол. Если тост падает маслом вверх, Малколм с удовольствием его съедает, в полной уверенности, что день будет хорошим от начала и до конца. Если тост падает маслом вниз, Малколм его выбрасывает, масло вытирает и весь день держится настороже, высматривая потенциальную опасность.

В первый вечер полнолуния Малколм идет в ближайшую католическую церковь, опускает семнадцать долларов в ящик для пожертвований, зажигает семнадцать свечей в стаканчике. Заявляет, что не знает, почему он это делает. Мол, свойственный ему ритуал, такой же, как все остальные. Я склонен думать, что причину он и впрямь не знает, что семнадцать свечей позволяют ему держать внутреннюю боль в узде, а если он позволит себе осознать мотив, боль эта выйдет из-под контроля. У большинства из нас нанесенные жизнью раны заживают медленно, и мы остаемся лишь со шрамами, но, возможно, Малколм слишком чувствительный, чтобы позволить этим ранам полностью затянуться: может, его обсессивно-компульсивные маленькие ритуалы – повязки, которые оставляют раны чистыми и препятствуют кровотечению.

Хотя мне не объяснить все заскоки Малколма, я знаю, почему он не ест грибы, ставит свечи на полнолуние и обходится без новостей по вторникам. Мы подружились, когда мне было десять лет. И тогда он ничем не напоминал нынешнего Малколма. С годами его безобидное безумие прогрессировало. Малколм – белый, а я – черный. Мы не братья по крови, но близки, как братья, связанные одними и теми же ужасными утратами. Я уважаю способы, какими бы странными они ни казались, к которым он прибегает, чтобы не дать боли скрутить его в бараний рог, и никогда не объясню ему значение этих ритуалов, потому что тогда он лишится облегчения, которое они ему приносят.

В один ужасный день каждый из нас потерял человека, которого любил, как саму жизнь. А несколькими годами позже, вновь в один день, мы опять потеряли любимых людей, а потом еще раз. Я по-прежнему оптимист, а Малколм – нет. Иногда я тревожусь, а что может произойти, если я умру первым, боюсь, что его эксцентричность возрастет многократно и, несмотря на весь талант, он больше не сможет работать. Работа – его спасение, ибо каждую мелодию он играет для тех, кого любил и потерял.

9

Поскольку «Вулвортс» еще приводили в порядок после пожара, на следующий день моей маме не пришлось идти на работу в дневную смену. Она захотела пойти со мной в общественный центр, чтобы узнать, чему я научился за два месяца уроков. Я опасался, что мне не удастся произвести должного впечатления на человека, который мог петь, как Элла. Вам следовало увидеть ее в тот день. Она оделась, как на праздник, словно сопровождала меня в какой-то концертный зал, который заполнили две тысячи человек, чтобы послушать мою игру. Желтое платье с плиссированной юбкой и черным кантом по воротнику и манжетам, черный пояс, черные туфли на высоком каблуке. Мы прошли полтора квартала, и выглядела она столь великолепно, что люди оборачивались вслед, как мужчины, так и женщины, словно на землю спустилась богиня, чтобы отвести этого худенького мальчика в некое особое место по причине столь удивительной, что ее просто невозможно себе представить.

Я познакомил маму с миссис О’Тул, и, как выяснилось, их связывал дедушка Тедди. «Мой первый муж в сорок первом играл на тенор-саксофоне у Шепа Филдса[16], – сказала миссис О’Тул. – В оркестре Филдса саксофонов было много – один бас, один баритон, шесть теноров, четыре альта, – и Тедди Бледсоу отыграл на рояле часть того года, прежде чем ушел к Гудмену. – Она смотрела на меня иначе, узнав, что я – внук Тедди Бледсоу. – Да благословит тебя Бог, дитя, теперь я понимаю, почему ты быстро учишься и у тебя все так хорошо получается».

Я и впрямь, как губка, впитывал все, чему она меня учила, и с недавних пор уже мог, прослушав мелодию, сесть за пианино и тут же ее сыграть, при условии, что мне хватало длины рук и пальцев. По части музыки обладал эйдетической памятью. Если проводить аналогии, это то же самое, что один раз прочитать роман, а потом продекламировать его слово в слово. Садясь за пианино, я мог сыграть практически все, независимо от сложности или темпа, разумеется, далеко не так хорошо, как сыграл бы дедушка Тедди, но мелодию вы бы узнали. И мне требовался не стул, а скамья, потому что я научился скользить по ней, полируя ее штанами, влево, вправо, опять влево, не стукая локти и не изменяя положения пальцев, то есть мог охватить достаточно большой диапазон для мальчишки моего возраста и телосложения.

Моя мама стояла, слушая, как я играю, и я не решался взглянуть на нее. Не хотел видеть, как радостно она улыбается, притворяясь, будто я играю лучше, чем на самом деле, или, наоборот, морщится. Второй я сыграл ее любимую мелодию, старый хит Аниты О’Дэй «И ее слезы лились, как вино». После первых звуков мама запела. Конечно, акустика общественного центра оставляла желать лучшего, но, думаю, мама не ударила бы в грязь лицом ни в театре «Парамаунт», ни в зале отеля «Пенсильвания» в те давние дни, когда Анита выступала со Стэном Кентоном, задолго до моего рождения.

Я обратил внимание, что люди начали подтягиваться к залу Абигейл Луизы Томас, привлеченные маминым пением. Я очень ею гордился и печалился, что аккомпаниатор у нее не очень. Песня плавно катилась к концу, и пела она фантастически, все лучше и лучше, и вот тут, в маленькой толпе, я увидел мисс Перл.

Все в том же розовом костюме и в шляпке с перышками, как было и почти три месяца назад, когда она сидела рядом со мной на крыльце и называла Утенком. Она помахала мне, и я улыбнулся.

Мне не терпелось представить мисс Перл миссис О’Тул, чтобы мы поблагодарили нашу благодетельницу за пианино. Я решил, что новенький «Стейнвей» простоял здесь достаточно долго, чтобы при его внезапном превращении в рухлядь и возвращении в подвал никто бы не вспомнил, что пианино отремонтировали или заменили, то есть уже не придавал такого значения страху, который не позволил мне упомянуть мисс Перл в тот день, когда я увидел новенькое, сверкающее черным пианино. Таково, если говорить о волшебстве, мышление восьмилетнего мальчишки: если чудо случается, Бог своей прихотью может аннулировать его в самом скором времени, но если с ним ничего не случилось день, неделю, месяц, то оно становится неотъемлемой частью реального мира, и даже у Бога нет никакой возможности лишить нас этого чуда.

По правде говоря, я и теперь исхожу из этого допущения. Если хаос заполняет мир – а он заполняет, – и если есть какая-то добрая сила, которая хочет, чтобы мир выжил, тогда стабильность будет поощряться и вознаграждаться. Может, не все время. Но большую его часть.

В любом случае мы закончили «И ее слезы лились, как вино», и по глупости – может, от избытка чувств – я добавил к мелодии эффектную «завитушку», которая отсутствовала в оригинале. К счастью, собравшиеся в зале посетители общественного центра знали, что песня закончилась с последним словом мамы, и их громкая овация меня спасла: моя финальная «завитушка» растворилась в громе аплодисментов. Многие из тех, кто приходил в общественный центр, чтобы поиграть в карты или пообщаться, возрастом не уступали, а то и превосходили дедушку Тедди, поэтому прекрасно знали старые песни и могли бы подпевать, если б не хотели послушать соло Сильвии Бледсоу. Они пожелали продолжения банкета, я посмотрел на маму, она кивнула.

В общественном центре хранились старые пластинки, и лишь несколькими днями раньше я услышал «Тобой все начинается» в исполнении Милдред Бейли и ансамбля Реда Норво[17]. Не подумав о том, чтобы спросить маму, знает ли она эту песню, заиграл мелодию, а она запела, да так здорово, что все мои огрехи растворились в ее голосе. Заметив слезы на глазах некоторых седоволосых женщин, я впервые понял, сколь важное значение имеет музыка, как дает она понять, кто мы теперь и откуда пришли, напоминает о веселых временах, но и о грусти тоже.

Когда закончилась и эта песня, всем хотелось с нами поговорить. Я, само собой, отвечал только: «Спасибо» и «Благодарю вас», но наших слушателей, конечно, в большей степени интересовала мама, а не я. Они хотели знать, где она выступает. Про «Слинкис» многие и не слышали, а те, кто знал, выглядели разочарованными.

Они столпились вокруг мамы, а я отправился на поиски мисс Перл, но нигде ее не нашел. Спросил у нескольких человек, не видели ли они высокую женщину в розовом костюме и шляпке с перышками, но никто ее не запомнил.

Из общественного центра – по предложению мамы – мы пошли в ближайший парк. Не такой и большой: деревья, скамейки и бронзовая статуя одного из прежних мэров или кого-то еще, наверняка недовольного тем, что его окружало такое запустенье, да только как он мог пожаловаться? К постаменту крепилась табличка, на которой указывалось, кто этот бронзовый человек, но вандалы вырвали ее из гранита. На лужайке хватало проплешин, деревья должным образом не подстригались, мусор вываливался из переполненных урн. Моя мама вспомнила про киоск, в котором продавались газеты, закуски и пакетики с маленькими крекерами, чтобы кормить голубей, но его, похоже, давно снесли, а голуби, которых в парке хватало, выглядели какими-то квелыми, с красными глазами.

– Чего уж там! – воскликнула мама. – Почему нет?

– «Почему нет» что? – переспросил я.

– Почему бы нам не устроить праздник? Ты, и я, да мы с тобой. Гульнем?

– И что будем делать?

– Все, что захотим. Для начала найдем парк получше.

Мы вышли на улицу, встали на бордюрный камень, оглядываясь в поисках такси. Два проехали мимо, не отреагировав на поднятую руку мамы. Третье остановилось, и водитель, Альберт Соломон Глак, повез нас в парк получше, который назывался Прибрежным. В те дни плексигласовая перегородка еще не отделяла заднее сиденье от переднего: никто даже не думал о том, что пассажиры могут представлять собой опасность для водителя. Мистер Глак развлекал нас, изображая Джеки Глисона, Фреда Флинтстоуна и Эрнеста Боргнайна[18], тогда звезд телеэкрана, а еще сказал, что может изобразить Люсиль Болл, да только заговорила она у него голосом Эрнеста Боргнайна, заставив меня хохотать до слез. Он хотел попасть в шоу-бизнес, поэтому шутки слетали с его губ одна за другой. Я заставил маму записать его имя и фамилию, чтобы рассказывать о встрече с ним, когда он станет знаменитостью. Годы спустя у меня появился повод найти его. Знаменитостью он не стал, но нашу вторую встречу я не забуду до конца своих дней, как не забыл первую.

Остановившись у парка, он сказал: «Подождите, подождите», – прежде чем мама успела ему заплатить, вышел из такси, обошел автомобиль, открыл заднюю дверцу и рукой обвел парк, как бы даря его нам. Плотный коренастый мужчина, с кустистыми бровями и подвижным лицом, созданным для комедии, улыбающийся, сыплющий шутками, но я заметил, что ногти его пальцев обгрызены до мяса.

После того как мы вышли на тротуар, мама заплатила ему. Он взял точно по счетчику, отказавшись от чаевых.

– Иногда попадаются пассажиры, которым хочется приплатить за то, что они сели в мое такси. И у меня есть кое-что для вас и вашего мальчика. – Он достал из кармана медальон на цепочке. Когда мама попыталась отказаться, покачал головой: – Если не возьмете, я буду кричать: «Полиция, на помощь!» – пока они не прибегут, а потом предъявлю ужасные обвинения, и к тому времени, когда вас выпустят из полицейского участка, идти в парк будет поздно.

Сильвия рассмеялась, покачала головой.

– Но я не могу взять…

– Мне дала его пассажирка шесть месяцев тому назад и сказала, что хочет, чтобы я передал медальон кое-кому еще. Я спросил кому, и она ответила, что я пойму, когда встречу этого человека. Но теперь выясняется, что это не один человек, а двое, вы и ваш мальчик. Это медальон удачи. Хорошей удачи. А если вы его не возьмете, тогда для меня удача переменится. Станет плохой. Хорошая удача для вас, плохая – для меня. И что… вы хотите погубить мою жизнь? У меня такие ужасные шутки? Пожалейте меня, женщина, дайте мне шанс, возьмите его, возьмите его, пока я не кликнул полицию.

Конечно, мы не смогли ему отказать. После его отъезда нашли скамейку, сели и принялись разглядывать медальон. Изготовили его из двух кусочков люсита[19], которые склеили вместе, и получилось сердечко размером с серебряный доллар. Внутри находилось белое перышко. Возможно, тоже приклеенное, но выглядело оно пушистым – чувствовалось высочайшее качество работы – и, похоже, могло затрепетать внутри сердечка, если подуть на люсит. Маленькая серебряная петелька, ввинченная во впадину сердечка, позволяла подвесить медальон на серебряную цепочку.

– Он, наверное, дорогой, – предположил я.

– Знаешь, сладенький, это все-таки не «Тиффани». Но красивый, правда?

– Почему он дал его тебе?

– Честно говоря, не знаю. Мне он показался очень милым человеком.

– Я думаю, ты ему понравилась.

– Если на то пошло, Иона, я уверена, он дал его мне, чтобы я отдала тебе.

С благоговейным трепетом я взял медальон, когда мама протянула его мне.

– Ты и впрямь так думаешь?

– У меня нет ни малейших сомнений.

Я взялся за цепочку и позволил сердечку покачаться в воздухе из стороны в сторону. В солнечном свете полированный люсит казался чуть ли не жидким, и перышко словно плавало в большущей капле воды, каким-то чудом соединенной с петлей. Или в слезе.

– И от какой птицы это перо? – спросил я. – Голубя?

– Нет, полагаю, птичка более достойная, чем голубь. Ты не думаешь, что оно от какой-нибудь певчей птички, с особенно нежным голосом? Таково мое мнение.

– Должно быть, – согласился я. – Но что мне с ним делать? Это же сердечко, девчачье украшение.

– И ты не можешь допустить, чтобы тебя увидели с девчачьим украшением… правильно?

– Меня уже дразнят за то, что я такой худой.

– Ты не худой. Ты поджарый. – Она ткнула меня локтем в бок. – Ты – поджарая, крепкая музыкальная машина.