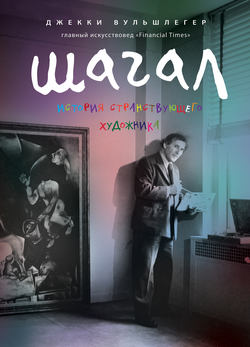

Читать книгу Марк Шагал. История странствующего художника - Джекки Вульшлегер - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть первая

Россия

Глава вторая

У Пэна. Витебск 1900—1907

ОглавлениеПокидая на рассвете нового века Покровскую, тринадцатилетний Мойше Шагал, в черной гимназической форме и в форменной фуражке[6], вышел на чужую территорию. «Кокарда вещь соблазнительная. Ее прикрепят на фуражку, и если мимо проходит офицер, я должен отдавать ему честь? Чиновники, солдаты, полицейские, гимназисты – мы что, все равны?… Имея на голове форменную фуражку, я стал смелее посматривать в открытые окна женской гимназии». Это был первый намек на умение Шагала приспосабливаться, будто он – хамелеон, что будет характерно для него на протяжении всей жизни.

Школа, старомодное военизированное русское училище, устроенное так же, как немецкая гимназия тех времен, размещалась в невыразительном белом здании с аккуратными рядами окон одного размера[7]. В намерения гимназии входило исподволь, по капле, вливать классическое и русское образование в будущих бюрократов, юристов, военных офицеров и предпринимателей царской империи и, главным образом, внушать им лояльность имперскому режиму.

Когда император Николай II посетил Витебск с инспекцией полков, готовых отправиться на фронт во время Русско-японской войны 1904–1905 годов, сонных гимназистов, поднятых еще до рассвета, отправили его встречать. Гимназисты шли через поля по колено в снегу, затем выстроились в шеренгу на верхней дороге, где потом несколько часов ждали проезда императорского конвоя. На них большое впечатление произвели князья, министры и генералы в сверкающих мундирах с медалями, приветствующие императора солдаты, военные оркестры, которые играли без передышки государственный гимн, превращавшийся на морозе в заунывную мелодию.

Это был мир, далекий от еврейских ритуалов Покровской улицы. Гимназию Шагал воспринимал как тюрьму: «У меня наверняка заболит живот, а учитель не позволит мне выйти». Шагал, поступивший в третий класс, где учителем был бородатый Николай Ефимович, сразу начал с ним войну. Уроки шли на незнакомом русском языке, кириллический алфавит тоже был неизвестен Шагалу, и он сопротивлялся тому, что его насильно заставляют принять новую для него цивилизацию. Шок от гимназии был таким сильным, что Мойше начал заикаться и стал таким нервным, что, даже когда и знал урок, не мог ничего произнести. «Та-та-та», – заикался он в ответ на вопрос о татарском нашествии. «К черту героизм!.. Меня пронзала болезненная дрожь, и когда я шел к черной доске, то становился черным, как сажа, или красным, как вареный рак… Что хорошего было в этих уроках? Одна сотня, две сотни, три сотни страниц моих книг вырвать бы безжалостно да развеять по ветру. Пусть пошепчут друг другу все слова русского языка… Оставьте меня в покое!»

Еще Шагала ошеломило море голов над рядами скамеек, в классе смешались русские, белорусы, поляки, а евреев было совсем немного. Здесь он лицом к лицу столкнулся с классовыми и этническими предубеждениями, царившими в Российской империи. Среди еврейских мальчиков особенно заметны были Осип Цадкин, будущий скульптор, он был на три года младше Шагала, отец его был состоятельным учителем классических языков, а мать имела шотландское происхождение; сын Яхнина, торговца селедкой, у которого работал отец Шагала, и Авигдор Меклер, чей отец Шмерка Меклер был богатейшим владельцем бумажной фабрики. Яхнин и Меклер входили в дюжину представителей еврейской элиты 1900-х годов, поскольку были купцами первой гильдии. Цадкин и Меклер обладали художественными интересами, но Шагала пугало их привилегированное положение. По контрасту с этими лощеными юношами он был слабовольным, робким заикой и потому начал тренироваться, поднимая двадцатикилограммовые гири, чтобы накачать такие мускулы, какие были у отца.

Требование быть прилежным учеником не соответствовало мечтательной натуре Шагала – он был ленив, рассеян, неохотно сосредотачивался и всегда слушался лишь своей интуиции. По утрам отец грозил ему ремнем, поскольку он с трудом просыпался, ночью на него вопила мать, оттого что он жжет керосиновую лампу и не дает ей заснуть, делая вид, что занимается, в то время как все уже спят. Шагала интересовали только два предмета: на геометрии он «был непобедим. Линии, углы, треугольники и квадраты уводили <…> к колдовским горизонтам», а на уроках рисования его верховная власть была такова, что «не хватало лишь трона». Тем временем, каждый день заглядываясь на гимназисток, он стал ощущать некую лихорадку и много времени проводил в попытках приблизиться к окну, чтобы можно было получше их рассмотреть. Однажды его поймали за тем, как он посылал воздушный поцелуй женской фигуре вдали, за что был осмеян. Шагал так плохо занимался, что провалил выпускные экзамены и был оставлен на второй год. В конце концов в 1905 году он закончил гимназию, но не получил аттестата.

И все же влияние русской культуры давало о себе знать: Шагал начал писать стихи на русском и туманно рассуждал о художественной стезе, чтобы можно было убежать от стесняющей его жизни родителей. Поскольку он музицировал – играл на скрипке и пел, – то думал об учебе в консерватории. Родственники восхищались им, когда он танцевал со своими сестрами, он писал стихи, которым аплодировала вся семья, и потому мечтал стать танцором или поэтом. В тринадцать лет Шагал отошел от религии, он радовался, осознавая, что грешит, и жевал украденное яблоко в Йом Кипур, когда надо было поститься. Сделать выбор не составляло труда: «Молиться утром и вечером всюду, где бы я ни был, что бы я ни положил себе в рот, что бы я ни услышал, и немедленно творить молитву? Или спасаться бегством от синагоги и, отбросив прочь все книги и святую одежду, скитаться по улицам у реки?» Разрыв с традициями не привел к духовному кризису, Шагал никогда не задавался вопросом еврейской идентичности. Дома придерживались ритуалов иудаизма, но родители не настаивали на том, чтобы их дети соблюдали религиозные законы.

Когда на рубеже XX века стал ощущаться напор мира светского, во всей черте оседлости произошел подобный раскол между поколениями, что в конце концов привело к революции. Отпрыски Шагалов решают сменить свои еврейские имена, которыми их все еще называют родители, на русские. Старшая дочь Хана стала Анной, Анютой или Нютой; Зисля стала Зиной, Лея – Лизой; точно так же и Авигдор Меклер стал Виктором. Сам Шагал был для родителей Мошка, но для внешнего мира стал Моисеем. Родители Шагала и Беллы не сопротивлялись этим переменам, но старшее поколение с ними боролось. В доме Беллы ее набожный дедушка бродил из комнаты в комнату, выискивая русские книги, чтобы бросить их в огонь, и требовал, чтобы его внуки учили идиш, а не русский. Молодой человек «не мог овладеть новым, чужим, не отрекаясь от старого, не отвергая своей уникальной индивидуальности и самого ценного из того, чем он прежде владел, – горевала Полина Венгерова, пожилая дама из Бобруйска, соседнего белорусского города к югу от Витебска. – Как хаотически эти современные идеи кружились в сознании молодых русских евреев!»

На улицах новые нравы стали сразу же заметны среди подростков. Ольга на катке, Анюта на набережной Двины, Нина на деревенской тропинке в Лиозно – девушкам нравился Моисей с вьющимися волосами, который красился, обводил темным глаза, красил губы, чтобы сделать себя соблазнительным. В Лиозно Шагал провел с Ниной вне дома целую жаркую летнюю ночь до рассвета, но «в делах любовных <…> был полным невеждой», он бежал прочь, прежде чем ее семья ухватила его как подходящего жениха. В Витебске он «был успешным, но никогда не мог извлечь пользу из своего успеха». За те четыре года, во время которых он вздыхал по Анюте, «все, что <…> посмел – и лишь по ее инициативе, – только раз испуганно ее поцеловать… Я был ошеломлен, я не мог говорить. У меня кружилась голова. Но я контролировал себя и намеренно не менял выражения лица, чтобы показать… какой я изысканный». Через несколько дней Анюта заболела, и у нее по лицу пошли прыщи. Шагал навестил ее, взволнованно сел в конце ее кровати и спросил: «Неужели это от того, что я поцеловал той ночью?» Это поколение было, тем не менее, все еще в меру озабоченным, щепетильным и инстинктивно отождествляло сексуальные связи с болезнью. Шагал всю жизнь связывал эти понятия.

Шагал любил пофлиртовать, но это были целомудренные, боязливые романы в кругу еврейских подростков, едва освободившихся от смирительной рубашки браков по уговору, которые были нормой для поколения их родителей.

Старшую сестру Шагала Анюту совсем молоденькой выдали замуж по сговору. «Я слышал, как мама говорила папе за ужином: «Хася, почему ты ничего не делаешь по поводу Ханки? Все должна делать я. Сколько ей еще ждать? С Божьей помощью, ей скоро будет семнадцать. Иди и поговори со сватом, ты как раз проходишь мимо его дома».

Честолюбие, чувство самосохранения, восторг перед неизбежностью будущего, ощущение своего низкого положения в гимназии – все толкало юного Шагала расстаться с идишем ради русского языка – основы культуры привилегированного сословия. По данным статистики 1897 года, в России менее чем 1 % царских подданных посещали или были допущены в среднюю школу – и около половины из них были аристократического происхождения, даже в 1904 году только 27 % детей школьного возраста учились в начальной школе.

Поступление в среднюю школу[8] было совершенно исключительным шансом для ребенка из шагаловского мира: школа давала возможность приобщиться к живому языку культуры, который соединял человека с основными направлениями европейской мысли, литературы, истории и позволял вступить в общество русскоговорящей еврейской интеллигенции Витебска. Если бы Шагал говорил только на своем родном языке, он никогда не смог бы этого достичь. В 1900 году идиш, используемый в коммерческих делах и в повседневной жизни, оставался позади, стоило только ознакомиться с языком более цивилизованным, а иврит был мертвым языком ученых. Между ними не было ничего, что символизировало тупик, в котором оказалось восточноевропейское еврейство во время, предшествовавшее Первой мировой войне.

Шагал часто рассказывал одну историю, изменяя детали и дату инцидента. Ему было четырнадцать или пятнадцать лет, он томился от скуки в пятом классе школы, но однажды на уроке рисования его противник, тот, кто чаще всех его задирал, неожиданно показал ему рисунок на оберточной бумаге – «Курильщик», срисованный им из журнала «Нива».

«Не помню точно, но то, что рисунок <…> был сделан не мной, [а] этим олухом, привело меня в неистовство. Во мне проснулся дикий зверь… Так получилось, что этот мальчик был моим злейшим врагом, лучшим учеником в классе, а также одним из тех, кто наиболее безжалостно насмехался надо мной, «недотепой», потому что, казалось, я был не в состоянии чему-нибудь научиться в школе. Когда же я увидел, как он рисует, я был совершенно огорошен. Для меня этот рисунок стал истинным черно-белым откровением. Я спросил его, как он совершил такое чудо. «Не будь идиотом, – ответил он. – Все, что нужно сделать, так это взять книгу из публичной библиотеки и потом попытаться удачно срисовать из нее иллюстрацию, что я как раз сейчас и сделал».

«И вот так я стал художником. Я пошел в публичную библиотеку, выбрал там наугад том иллюстрированного журнала «Нива» и принес его домой. Первая иллюстрация, которую я выбрал и попытался скопировать, была портретом композитора Антона Рубинштейна. Я был зачарован сетью мелких морщин на его лице, которые, казалось, подрагивали и жили перед моими глазами».

Эту историю затеняет более знаменитая легенда – та, которую рассказывал Матисс о возникновении в нем интереса к рисованию в провинциальной тихой заводи французской Фландрии двадцать пять лет тому назад. Подобно Шагалу, Матисс в юности казался бесталанным бездельником. Конфликт молодого человека с прагматичной семьей довел его до нервного срыва, и, выздоравливая на больничной койке, он следил за тем, как его сосед копирует швейцарский пейзаж. «Видя, что я изнываю от скуки, мой друг посоветовал мне заняться тем же самым. Идея не порадовала моего отца, но мать настолько приняла ее, что купила мне коробку красок и две маленькие цветные картинки, одна изображала водяную мельницу, другая – вход в избушку». Сосед объяснил Матиссу, что эта игра не только для отдыха, но в ней есть и некая польза. «Знаешь, в конце концов, ты повесишь рисунок на стену». И тогда Матисс начал с водяной мельницы. «До этого меня ничего не интересовало. Я оставался совершенно безразличным ко всему, что они пытались заставить меня делать. Но с того момента, как я взял в руки коробку с красками, я понял, что в этом моя жизнь. Я нырнул в это, как зверь, который бросается вперед к тому, что он любит».

Обе истории показывают пропасть между будничной жизнью и визуальным искусством в провинциальной Европе на рубеже XX века, пропасть почти непонятную будущим поколениям, которые пресыщены всяческими изображениями, репродукциями и рекламами. Само слово ХУДОЖНИК для мальчиков из маленького городка, таких как Матисс или Шагал, звучало как нечто чуждое. Шагал вспоминает: «Я знал все [русские] ругательства, слышанные на улице, а также несколько пристойных слов.

Но такого диковинного, книжного слова, такого неизвестного в этом мире слова – ХУДОЖНИК – я никогда не слышал. В нашем городе оно никогда не употреблялось. Как нам было дотянуться до него… И если бы не мой школьный приятель, который несколько раз заходил к нам домой, а однажды, увидев мои картины, висящие на стене, воскликнул: «Эй, послушай, да ты ведь настоящий ХУДОЖНИК!»…

«Что это значит, ХУДОЖНИК? Кто ХУДОЖНИК? Это ты про ммм-ме-ня, что ли?»

Он ушел, ничего не ответив. И я вспомнил, что где-то в городе я действительно видел большую вывеску, как вывески над магазинами: «Школа живописи и рисунка ХУДОЖНИКА Пэна». И я подумал: «Жребий брошен. Вот – моя судьба».

Трамвай взбирался на холм Соборной площади, пылающие синие и белые краски букв названий магазинов на Гоголевской улице утешили Фейгу-Иту Шагал, когда спустя несколько месяцев сын вез ее через весь город к солидному дому с белым балконом, который принадлежал учителю рисования и живописи. «Булочная и кондитерская Гуревича», «Табак, разные табаки», «Овощная и зеленная лавка», «Аршавский портной», «Школа живописи и рисования художника Пэна» – издали все это выглядело как «штикл гешефт»[9]. Шагал запомнил, что говорила мать. Она понятия не имела о том, что значит слово «художник», когда Шагал объявил ей, что нашел свое призвание, однако решила посоветоваться с двоюродным дедушкой Писаревским, с «человеком, который читает газеты и тем заслужил в нашем семейном кругу репутацию культурного человека». Хотя религиозные родители Шагала не возражали против рисунков на стене («никогда никому из нас не приходило в голову, что эти маленькие листочки бумаги могут быть тем, что формально запрещалось»), суеверный дядя Израиль из Лиозно боялся пожать ту руку, которая рисовала человеческую фигуру.

Дедушка Писаревский одобрительно упомянул имена некоторых известных русских художников, «но он также добавил, что такие люди, как Репин и Верещагин, имели талант, чего нет ни у кого из нас. Однако моя мать решила, что готова позволить мне учиться в художественной студии профессора Пэна, который определенно знал свое дело и счел, что у меня есть талант». Хацкель швырнул пять рублей – стоимость месячного обучения у Пэна, – и Шагал с Фейгой-Итой отправились в путь.

Запах краски, множество портретов витебской знати, с сияющими медалями на груди, с пышными бюстами, – все манило юного Шагала, когда он, сжимая в руке рулон со своими рисунками, взбирался по лестнице в студию Пэна. Фейга-Ита с интересом разглядывала все углы, в изумлении хваталась за холсты, пробираясь мимо выстроившихся в ряд гипсовых греческих голов, орнаментов, через груды бумаги на полу. Внезапно она обернулась к сыну и сказала «почти умоляющим, но уверенным, отчетливым голосом: «Ну, сынок… видишь, тебе так никогда не суметь. Пойдем-ка домой». Шагал онемел («сам я уже решил, что никогда не буду так писать. Мне этого не нужно»), но внутренне был полон решимости («здесь мама или нет ее, будь готов ко всему»). Пэна в мастерской не было, какой-то ученик, сидя верхом на стуле, делал набросок. На вопрос Фейги-Иты «Возможно ли зарабатывать этим ремеслом?» он ответил: «Искусство не торговля, это вам не то что держать магазин».

Потом появился Пэн. Небрежно поклонившись, но добавив на идише «гут морген»[10], он сразу понял все о застенчивом молодом человеке и его сомневающейся матери. Двадцать пять лет тому назад он сам, бедный молодой еврей, все еще одетый в традиционную одежду местечка, благоговейно соблюдающий законы и не говорящий по-русски, стоял около Академии художеств Санкт-Петербурга. Фейга-Ита обратилась к нему на идише, заставив себя произнести чужое русское слово:

«Да вот… уж я и не знаю… Он вбил себе в голову, что хочет стать ХУДОЖНИКОМ… Будто спятил. Гляньте, чего он тут понаделал. Если у него хоть что-то есть, пусть поучится, если нет… Пошли, сынок, домой!»

Пэн даже глазом не моргнул… Машинально, будто нехотя, от берет мои копии из «Нивы» и бормочет что-то вроде «Да – тут есть талант…» И мне этого было достаточно».

Шагал, продолжавший учиться в средней школе[11], был внесен в список учеников Пэна. Окончив школу, он совмещал занятия у Пэна с работой в качестве ретушера фотографий.

Это был компромисс, предложенный его матерью, в нем совмещались занятие делом и мечта Шагала стать художником.

Он ненавидел работу подмастерья-ретушера и не стремился хорошо работать на самодовольного, надутого фотографа в его магазине с вывеской «Художественная фотография», расположенного в главной части города, недалеко от ювелирного магазина Розенфельда. Искусство, бывало, говорил фотограф, «прекрасная вещь, но оно от тебя не убежит! Да и что в нем хорошего? Только посмотри, как превосходно я устроился! Славная квартира, красивая мебель, заказчики, жена, дети, всеобщее уважение. Лучше уж ты оставайся со мной». Между этим «отъявленным буржуа», с одной стороны, и необразованными родителями Шагала – с другой, Пэн стоял как маяк.

Художник Юрий Моисеевич Пэн (как было принято, он русифицировал свое еврейское имя Иегуда, сын Мойши), почти пятидесяти лет от роду, был невысоким, аккуратным человеком со светлой остроконечной бородкой, в длинном пиджаке с поблескивающей часовой цепочкой. Он родился в большой бедной семье в Ново-Александровске (ныне – Зарасай, Литва), его отец умер, когда ему было четыре года. Пэн работал подмастерьем у хасидского маляра в Двинске. Мать заметила его раннюю страсть к рисованию. Маляр бил Пэна за его рисунки и говорил, что ему надо прекратить воображать себя «кинстлером», поскольку «художники – пьяницы, голодранцы и умирают от чахотки или сходят с ума».

Но однажды, будучи в гостях у культурного соседа, Пэн встретил студента-художника из Санкт-Петербурга, который подбодрил его, посоветовав пройти испытание в Академии художеств. Пэн провалился, но от своей цели не отступил. Целый год он нелегально жил в российской столице, приходилось платить дворнику, чтобы тот на него не донес. Пэн ходил в Эрмитаж, стараясь подготовиться ко второй попытке сдать экзамен, которая увенчалась успехом. В 1880 году он стал студентом Академии художеств. Пэн был первооткрывателем – годом позже газета «Русский еврей» впервые начала дискуссию по поводу старого ложного, но упорно существующего мнения, что «против способности евреев к пластическим искусствам говорит вся история еврейского народа».

Пэн овладел безупречным мастерством традиционных техник, но не выказал ни оригинальности, ни какого-либо желания быть современным. Он извлекал свой стиль из старательного подражания Рембрандту, чьи работы бесконечно копировал, и из аккуратного реализма передвижников. В 60—70-е годы XIX века художники «Товарищества передвижных художественных выставок», продвигая картины русских пейзажей и приземленных провинциальных сцен, боролись против отсталых воззрений на искусство, царивших среди академиков. Передвижники стали основоположниками повествовательного реализма, сосредоточенного на национальной самоидентификации и случаях социальной несправедливости (например, репинские «Бурлаки на Волге»). Передвижников поддерживал богатый русский коллекционер Павел Третьяков, чья коллекция легла в основу собрания Третьяковской галереи в Москве. «Мне не нужны ни роскошная природа, ни великолепная композиция, ни световые эффекты и чудеса разного рода. Пусть это будет грязная лужа, если только в ней есть правда», – говорил Третьяков. Его любимой работой была картина Саврасова «Грачи прилетели», рисующая на фоне неприглядной деревни начало весны, когда тает снег, обнажается земля и на голых деревьях появляются почки. В 80—90-е годы в работах Валентина Серова и Исаака Левитана начинает ощущаться влияние импрессионистов, но социальный подтекст остается неизменным. «Деревня» Левитана была любимой картиной Чехова, ценившего ее выше работ Моне и Сезанна, которые он видел на Западе. Она показывает, говорил Чехов, «деревню, которая скучна и несчастна, забыта богом и безжизненна, но картина передает такое невыразимое очарование, что вы не можете отвести от нее глаз. Никто не смог достигнуть простоты и чистоты, которых достиг Левитан… и я не знаю, удастся ли кому-либо еще достичь чего-нибудь подобного». «В те дни мы считали Левитана великим человеком», – вспоминал Шагал в 1900 году, в год смерти Левитана.

Репин, родившийся в 1844 году, был подростком, когда в 1861 году были освобождены крепостные крестьяне (жизнь его была долгой), он то был модным, то выходил из моды. В 1930 году он был мифологизирован как предвестник социалистического реализма. Пэн восхищался Репиным. Не обращая внимания на новые тенденции в России и на Западе, Пэн трансформировал романтику передвижников, изображавших повседневную Россию, в изображение мелких деталей еврейской жизни в черте оседлости – избы, раввины и ученые талмудисты, субботняя трапеза и сваты, но, главным образом, еврейские часовщики. Он писал часовщиков в их мастерских, при этом изображая и часы, чтобы обозначить время, которое в картинах Пэна никогда не менялось. Все эти образы были таким же анахронизмом, как и само искусство Пэна. Портреты он делал со скрупулезной точностью, их отличала мертвенная оцепенелость, это касалось и изображений витебской знати и буржуазии, сделанных на заказ. Но именно благодаря этим портретам Пэн прекрасно устроил свою жизнь. Наивное фольклорное мышление – следствие происхождения Пэна – все еще проскальзывало сквозь наружный слой, приданный ему высокой культурой, с которой Пэн познакомился в Санкт-Петербурге. Пэн был целеустремленным, трудолюбивым, преданным своему ремеслу человеком. Он никогда не был женат, открыл свою школу в Витебске, чтобы предложить мальчикам – и радикальным девочкам – из его окружения художественное образование, осознавая, каким отсталым было отношение к искусству среди евреев черты оседлости. «Вся цель моих статей о живописи – возбудить в наших единоверцах любовь к изящным искусствам, популяризировать сведения о них. Мы все еще ищем во всем материальной пользы и, прежде всего, – пользы национальной, забывая о том, что еврей – человек и что в силу этого ему надлежит любить искусство и знание, хотя бы оно не имело отношения к еврейской национальности», – писал Мордехай-Цви Мане, журналист, пишущий на иврите, в 1897 году – в год открытия Пэном своей школы в Витебске. Еще несколько лет эта школа была единственной частной художественной школой в черте оседлости. Завесив все стены своими работами и работами учеников, Пэн создал единственный в Витебске художественный музей. Среди учеников Пэна были люди разного пола и возраста, начиная от десятилетних детей и кончая матронами из буржуазии.

Каждый урок стоил один рубль, но талантливые дети из бедных семей освобождались от платы.

К концу XIX столетия некоторые русские евреи стали знаменитыми художниками: Левитан, еврей, родившийся в Литве; Марк Антокольский, еврейский скульптор, ставший санкт-петербургской знаменитостью. Они добились известности, восприняв самую суть главной линии в русском искусстве и сделав Россию своим главным сюжетом. Антокольский сформировал художественный круг, в который входили Репин и Мусоргский, в то время как Левитан был близким другом Чехова, который искал в его русских пейзажах вдохновения для описания типичных провинциальных сцен, создающих атмосферу таких пьес, как «Вишневый сад» и «Три сестры». В жизни и в искусстве эти евреи были далеки от провинциального Витебска. Пэн же оставался внутри своего родного окружения, он был правоверным евреем, который придерживался ограничительных законов, закрывал свою школу в субботу и с учениками говорил на идише. Он стал влиятельным человеком в Витебске, который показывал, что вполне возможно внутри культуры с короткой историей визуального искусства и при религии, запрещавшей создание реальных образов, быть и евреем, и художником. Более того, его жанровые сцены воспевали еврейскую жизнь, в первую очередь – как тему, представлявшую ценность для искусства. Ни один из его уроков не прошел для Шагала даром.

У Пэна Шагал получил солидное художественное образование, организованное по академическим правилам: уроки рисунка гипсов, копирование рисунков, работа с натурщиками, изображение натюрмортов. Точное воспроизведение натуры, мастерство рисования, ритм и пропорции – Шагал учился основам этого ремесла легко и быстро. Его терпеливый воспитатель, энтузиаст Пэн, страстно болел за своих учеников. На фотографии 1910 года Пэн в расцвете сил лучезарно улыбается среди полудюжины женщин-учениц. На фотографии 1920 года он запечатлен в центре группы постреволюционных художников, там он внутренне спокоен, ему легко среди его малого круга, где он и милостив, и уважаем. Следующее поколение продолжало почитать стареющего учителя, хотя его искусство принадлежало к уже забытой эпохе. Пэн рад был делиться с учениками своим творческим опытом, он хорошо понимал их индивидуальность, часто писал их портреты.

В конечном счете Пэну пришлось заплатить жизнью за связь с его напористым, неугомонным, самым знаменитым учеником, но когда Шагал начинал учиться в этой школе, все было спокойно и тихо. Шагал подружился с двумя молодыми живописцами – Михаилом Либаковым и Ильей Мазелем, который впоследствии вспоминал, как они «часто бродили с альбомами по улицам города и рисовали убогие еврейские лачуги, а когда к Пэну поступил Шагал, то мы втроем занимались зарисовками витебских улиц». Мазель, тремя годами моложе Шагала, учился у Пэна с девяти лет, там же учился и Виктор Меклер, соученик Шагала по средней школе[12], который еще там приметил Шагала, а также Осип Цадкин и Лазарь Лисицкий (впоследствии – Эль Лисицкий), тоже на три года моложе Шагала. Лисицкий родился в деревне Починок, ходил в школу в Смоленске, где его дедушка был мастером, и во время летних каникул учился с Шагалом в Витебске. Его история подчеркивает, насколько важен был Пэн – единственный источник художественного образования для детей в черте оседлости.

Пэн очень любил Витебск, поэтому часто проводил со студентам занятия на пленэре, на улицах и за городом. «Понимаете, я люблю портретность города – бывало, говорил он. – Каждый город должен иметь свой портрет, вот наш Витебск отличается от всех городов своим лицом… Ну, возьмем Марковщину. Марковщина – это чудесное место, где можно глотнуть вдоволь свежего воздуха и так очистить кровь, что назавтра сделаешь веселый пейзаж. Тот воздух, я вам скажу, сам ляжет на ваше полотно». Тридцать лет спустя Шагал писал своему учителю: «Как поживают мои домики, в которых я детство провел и которые мы вместе с вами когда-то писали. Как был бы я счастлив… хоть часок присесть с вами на крылечке писать этюд».

Мотивами натурных работ Пэна были еврейские версии тем, любимых русскими реалистами: сюжеты из деревенской жизни – «Купание коня», «Водокачка около тюрьмы», «Сарай у Витьбы»; полуразрушенные хибары – «Дом, где я родился», пруды, старухи, несущие корзины в пустом поле. Отсюда его ученики получали свое первое ощущение живописности стиля, введение (которое выхолащивалось имитациями Пэна), приближавшее их к повествовательности русского искусства в его лучшие времена – 70-е годы XIX века, – когда передвижники ездили по провинции, приобщая народное сознание к искусству. «Когда приезжала выставка, – вспоминал Илья Мечников, – сонные провинциальные города отвлекались ненадолго от игр в карты, своих сплетен и своей скуки и дышали свежим воздухом свободного искусства. Поднимались обсуждения и споры на темы, о которых горожане никогда прежде не задумывались». Пэн оказывал на жителей захолустного Витебска сходное влияние. К тому времени, когда реализм уже совершенно вышел из моды, Пэн спокойно и упорно продолжал работать в этой стилистике в ранние годы модернизма, абстракции, супрематизма и конструктивизма, к 30-м годам его простые образы стали вновь актуальны, но уже в рамках социалистического реализма.

Шагал отвергал все элементы техники рабского, унылого натурализма Пэна, но при этом впитывал в себя его связь с повествовательным искусством и сосредоточенность на еврейском мире. Картины, которые Шагал повесил над кроватью матери во время первых месяцев учебы у Пэна, изображали «водовозов, маленькие дома, фонари, цепочки людей на холмах». Пэн пользовался журналом Ost und West[13], издававшимся сионистской организацией в Берлине, чтобы заинтересовать своих учеников еврейским искусством. Будучи жанровым живописцем, он разделял устремления еврейских писателей, таких как Бен-Ами, который в 1898 году так описывал свой художественный метод: «Я… старался воспроизводить жизнь нашей народной массы или, правильнее, – те стороны этой жизни, которые мне более знакомы, такими, какими я их знаю, воспроизводить не как посторонний, равнодушный наблюдатель, а как соучастник, сам все испытавший и перестрадавший вместе с другими».

Шагал преобразовал эти слова, приведя их в соответствие со своими современными взглядами, чего Пэн и не мог бы понять, хотя корни первого все равно оставались в еврейском Витебске. С самого начала ученик стал сражаться со своим учителем, начав бунт с введения в живопись фиолетового цвета. Позднее он сделал фантастическое утверждение, будто бы этот дерзкий акт настолько поразил Пэна, что тот отказался брать с Шагала плату. В картине «Старушка с корзиной» (1906–1907), написанной с натуры в студии Пэна, возникают фиолетовый и сиреневый цвета с оттенками серого. Шагал уже отклонился от стереотипной реалистической манеры Пэна, и, чтобы придать портрету жизненность, он подчеркнул необычность и индивидуальность старухи: ее искривленные, искалеченные руки, морщинистое лицо, узорчатое украшение ее шали посредством острых штрихов, теней и тонкого слоя цвета, окутывающего модель. Подобную беспокойную, таинственную атмосферу Шагал уловил и в картине «Старик», и в серо-белой акварели зимней сцены в Витебске «Музыканты» (1907), где неуклюжие «избы», кажется, пульсируют в ритме музыки. Темные, грубо нарисованные, намеренно неловкие фигуры искажены на фоне яркого снега, а музыкант, стоящий в центре, упрямо повернул флейту к себе. Спустя полвека Шагал рассказывал своему зятю, что «они рассматривали это как провокацию, как настойчивый отказ от реализма», столь защищаемого Пэном. Некоторые карандашные рисунки, подобные карикатурам сатирического свойства, – гротескная пара люмпенов с почти звериными мордами в рисунке «Любовь», другая уродливая пара в рисунке «На скамейке» и серия гуашей, изображавших яростных танцоров в картине «Бал», наводящие на мысль о Тулуз-Лотреке, хотя Шагал тогда не мог знать его работ, – слишком выбиваются из настроения провинциального благодушия и ограниченности.

Первобытная энергия Шагала весьма тревожила Пэна, но привлекала очарованного ею Виктора Меклера. «Черные волосы, бледное лицо, он был для меня будто иностранец, чем была и его семья для моей семьи. Если мы встречались на нашем мосту, он никогда не упускал случая остановиться и спросить меня, заливаясь румянцем, какого цвета небо или облака… «Ты не считаешь, – говорил он мне, – что вон то облако там, над самой рекой, совсем синее? А его отражение в воде превращается в фиолетовое. Ты ведь, как и я, обожаешь фиолетовый. Верно?»

«Не обращая внимания на богатство и праздность, которые окружали его», Виктор, будучи на год старше, сознавал превосходство шагаловского таланта и просил его давать ему уроки. Шагал отказался от оплаты, и они стали близкими друзьями, преданными друг другу и искусству, которое затмевало для них все остальное. Шагал был слишком застенчив и рассеян, чтобы общаться с девушками всерьез. Его первой подруге Анюте было бесполезно, вспоминал он, «ходить со мной на Юрьеву горку, когда я рисовал за городом. Ни тишь ближайшего леса, ни безлюдье долин, ни просторы полей не давали мне силы, чтобы я поборол свою робость». Вместо этого все эмоции Шагала изливались на Меклера. Нельзя сказать, что он был невосприимчив к мужской красоте, включая самого себя. Он продолжал подкрашиваться: «краски лица моей рано развившейся юности были смесью пасхального вина, муки цвета кости и опавших лепестков розы… Как я обожал себя».

Шагал оценил хрупкость и изнеженное обаяние Виктора, так отличавшегося от грубых, усталых персонажей Покровской улицы.

Но главная привлекательность Меклера состояла в том, что он открыл дверь в культурный мир, сосредоточенный в его поколении, которое искало удовлетворения своих амбиций за пределами Витебска. «Мы знакомимся с русскими людьми через их культуру, – замечал сионист Владимир Жаботинский в 1903 году. – Многие, слишком многие из нас, детей еврейской интеллигенции, безумно, бесстыдно влюблены в русскую культуру и, благодаря этому, в весь русский мир». Отец Меклера Шмерка, бумажный фабрикант и владелец писчебумажного магазина, был купцом первой гильдии, и, следовательно, ему было дозволено беспрепятственно ездить с сыном в Санкт-Петербург и обратно, где Виктор наблюдал за новыми тенденциями задолго до того, как они достигали Витебска. Хотя Шмерка был еврейским общественным деятелем, семья Меклеров была прогрессивной, у них в доме на «большой стороне» города, по соседству с Розенфельдами, говорили по-русски. Меклеры принимали Шагала и ввели его в мир богатых еврейско-русских интеллигентов, их общество стало его кругом на следующие пять лет. Так случилось, что он все больше и больше времени проводил вне дома на даче Авигдора, «где мы бродили по полям и теряли друг друга. Почему я об этом пишу? Потому что только отношение моих друзей, принадлежащих большому городу, давало им храбрость думать, что я заслуживал больше уважения, чем просто Мошка с Покровской улицы». Ощущение своего более низкого социального происхождения соединялось в Шагале с убеждением в том, что он более серьезный художник, и это усложняло его дружбу с Меклером. В то время как Меклер мог материально многое себе позволить, Шагал все еще сражался за то, чтобы купить тюбик краски. Он огорчался, что сестры сорвали со стен его работы, поскольку их плотный холст годился на то, чтобы использовать картины вместо половых ковриков. Все возрастающее в его семье безразличие к культуре и отсутствие у родственников каких-либо стремлений заставили Шагала стремиться в мир, лежащий за пределами Витебска. В этом его поддерживали два главных для него в то время человека – Пэн и Меклер, они были в его жизни первыми в череде людей, более приверженных светским ценностям. И с помощью Виктора юный, взволнованный Шагал двинулся в широкий мир.

Пэн, выступавший в роли отца, возбудил в Шагале его яркую двойственность: Шагал был одновременно и мятежником, и юношей, сентиментально привязанным к важному свидетелю своей молодости. В 1912 году в письме из Парижа Шагал раздраженно пишет, что его старый учитель оказывал плохое влияние на невинные умы: «А он, жалкий, в провинции засел клопов ловить и учиться не хочет как великие художники… Несчастный учитель, от Бога обделенный… Я сам несчастен настолько, насколько я получил нехорошего в школе Пэна. Именно это полученное мне приходилось с трудом вытравливать». Но к 1921 году, когда Шагал стал более уверен в себе, он пишет Пэну: «Какая бы крайность ни кинула бы нас в области искусства далеко от Вас по направлению, – Ваш образ честного труженика-художника и первого учителя все-таки велик. Я люблю Вас за это». В 1927 году, при окончательном отъезде в Париж, он пишет ностальгически: «Если я чему-либо завидую, если я грущу о чем-либо, – так это о том, что Пэн всегда живет в Витебске… Но всю свою жизнь, как бы ни было разно наше искусство, я помню его дрожащую фигуру. Он живет в моей памяти, как отец. И часто, когда я думаю о пустынных улицах города, он то тут, то там… И я не могу не просить вас: запомните его имя». Искусство Шагала возбуждалось двойственным стимулом: убежать, но помнить…

Пэн был для Шагала альтернативой отцу, Виктору же досталась роль единомышленника в борьбе за свои взгляды на искусство. До женитьбы эти отношения были такими горячими, запутанными, зависимыми, что в конечном счете они стали невыносимы. Шагал прекратил их, как только несколько упрочил свое положение в обществе, и затем гордо ушел прочь. Но в 1906 году Виктор и эмоционально, и практически был очень важен для него. К началу зимы этого года школа Пэна стала для них обоих «ничем особенным», Витебск подавлял, и Виктор побуждал своего друга предпринять радикальную авантюру – изучать вместе искусство в Санкт-Петербурге. Шагал был робким и боялся поездки, только в присутствии умелого путешественника, практичного Меклера, он смог начать медленно преодолевать свои страхи.

Для въезда в Санкт-Петербург евреям требовалось специальное разрешение, официально им было запрещено там проживать, хотя с середины XIX века их становилось в столице все больше и больше. В 1869 году в городе было почти 6000 евреев, а в 1900-м – более 20 000; тогда они составляли уже 1,6 % от всего населения города. Впрочем, на еврейских купцов первой гильдии запрет на проживание в Санкт-Петербурге не распространялся, и, следовательно, столица была открыта для Шмерки Меклера и его сына. Шмерка добыл удостоверение, где говорилось, что Шагал помогал ему в делах, и это позволило Шагалу въехать в город. Отец Шагала выдал ему двадцать семь рублей – эквивалент месячной платы за дешевую комнату – и предупредил, что больше денег не будет.

Пэн послал в Санкт-Петербург фотографу Иоффе рекомендацию, чтобы тот взял Шагала работать ретушером.

В последнюю неделю 1906 года, перед тем как покинуть город, Меклер и Шагал вместе сфотографировались – друзья-соперники, исполненные ожиданий, на границе взрослой жизни в новом городе. У Меклера, отпрыска изнеженной семьи, изящные черты лица, но при этом тревожный, эгоцентричный взгляд бегающих узких глаз. Белла, которая знала его до того, как встретилась с Шагалом, вспоминала, что «у него было поразительное, привлекательное, скорее девичье лицо. Но он был как горький шоколад и как его собственная живопись, слегка неприятным». Шагал выглядит более взволнованным предстоящей дорогой. Однако в нем видны внутренняя уверенность и решительность, что оттеняет слабость Меклера. Сильный подбородок, четкий рисунок лба, яркие, настойчивые глаза и независимое выражение лица Шагала наводят на мысль о сокрытых в нем решимости и большой энергии. «Я выбрал живопись, для меня это было так же совершенно необходимо, как еда», – сказал Шагал в конце жизни. На фотографии двух авантюристов, сделанной в 1906 году, один вызывает мысли об иссякающей энергии привилегированного класса, другой – о непреклонной силе класса нового. В этой фотографии ощущается предчувствие революционной судьбы России. Наступление современного искусства было частью этого будущего. И Шагал в свои девятнадцать лет готов был сыграть свою роль в созидании форм этого искусства.

6

Шагал поступил учиться не в гимназию, а в Первое Витебское городское четырехклассное училище с ремесленным уклоном. См.: Хмельницкая Л. Марк Шагал: годы учебы в Витебском городском училище // Шагаловский сборник. Выпуск 3. Минск: Рифтур, 2008. С. 115–124. – Прим. ред.

7

Автор описывает здание Витебской мужской Александровской гимназии на Пушкинской улице. Городское училище находилось в трехэтажном здании из красного кирпича на Гоголевской улице (сохранилось до настоящего времени). – Прим. ред.

8

Городское училище, в котором учился Шагал, давало начальное образование. – Прим. ред.

9

Сто́ящее дело (идиш).

10

Доброе утро (идиш).

11

Речь идет об учебе Шагала в городском училище. – Прим. ред.

12

Меклер некоторое время учился вместе с Шагалом в одном классе в городском училище. – Прим. ред.

13

Восток и Запад (нем.).