Читать книгу Пятая голова Цербера - Джин Вулф - Страница 2

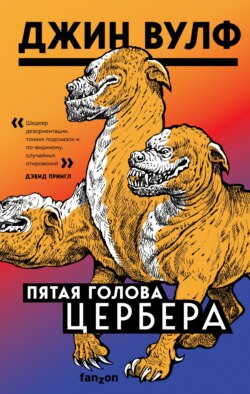

Пятая голова Цербера

ОглавлениеКогда плюща побеги под снежной пеленой,

Лишь филин ухает почти над головой,

Пока волк жрет волчат своих.

Сэмюэль Тейлор Кольридж, «Сказание о Старом Мореходе»

Когда я и мой брат Дэвид еще были детьми, нас заставляли ложиться в постель рано, не спрашивая на этот счет нашего мнения. Летом такое случалось особенно часто, и время сна наступало порой еще до захода солнца; а так как наша общая спальня размещалась в восточном крыле здания и широкие окна, выходившие во двор, были обращены к западу, жесткий розовато-красный свет струился по комнате целыми часами, пока мы лежали, наблюдая за пострадавшей от отцовских опытов обезьянкой, что корчила смешные рожи на парапете, или беседуя друг с другом на языке жестов.

Спальня находилась под самой крышей, а ее окна были снабжены коваными железными ставнями, открывать которые нам воспрещалось. Вероятно, причиной запрета были опасения, что в одно дождливое утро (когда только и могли мы надеяться, что разбитый на крыше сад наконец-то опустеет) взломщик сбросит вниз веревку и проберется внутрь. Конечно, в намерения этого гипотетического вора, отличавшегося, надо признать, изрядной отвагой, не входило бы просто выкрасть нас. Дети, будь то мальчики или девочки, в Порт-Мимизоне ценились невысоко; я знал об этом со слов отца, который тоже когда-то торговал ими, а потом забросил это дело, не приносившее прибылей. Ходили слухи – не знаю, сколько в них было правды, – что в городе работает некий специалист очень высокого класса, способный удовлетворить, за соответствующее вознаграждение, почти любую прихоть заказчика, в частности, доставить ему в считаные часы смуглую рыжеволосую худышку или такую же толстушку, а может, светловолосого мальчика вроде Дэвида или же бледного, темноволосого, кареглазого, каким был я. Дети бедняков или просто равнодушных к своим отпрыскам родителей составляли его основную добычу.

Однако тот воображаемый смельчак, который бы дерзнул выкрасть нас, не мог бы рассчитывать на выкуп, даром что во многих кварталах города мой отец пользовался славой исключительного богача. Причины этого были разнообразны. Начать с того, что немногим вообще было известно о нашем существовании, а те, кто знал, искренне считали, что отцу мы безразличны. И вновь я затрудняюсь сказать, насколько были эти слухи близки к истине. Во всяком случае, отец ни одним своим поступком не дал мне повода опровергнуть их, хотя в те времена я, конечно, еще не помышлял о том, чтобы убить его. Если же и эти соображения не кажутся вам достаточными, примите во внимание, что всякий, кто понимает общество, где он стал, возможно, наиболее постоянным элементом, осознал бы, что, уже вынужденный давать большие взятки тайной полиции, он останется открыт перед тысячей подобных атак, единожды поддавшись вымогательству. Это, да еще страх, в котором он наверняка жил, и стало, полагаю, основной причиной, по которой нас так никогда и не украли.

Железный ставень (в той самой детской спальне, где я сейчас пишу эти строки) выкован в форме асимметричного ивового куста, и в моем детстве он часто зарастал серебристой бругмансией (давно выкорчеванной). Мне тогда хотелось, чтобы бругмансия наконец закрыла окно полностью и впредь заслоняла бы от нас солнце, когда мы силились уснуть, но этого так и не произошло, потому что Дэвид, чья кровать стояла у окна, то и дело отламывал ее ветви и делал себе из четырех-пяти штук свирель. Пение свирели, становившееся все громче, в конце концов привлекало внимание нашего наставника Мистера Миллиона. Мистер Миллион всегда появлялся в комнате как бы из ниоткуда, совершенно бесшумно, катясь на широких колесах по щербатому полу, пока Дэвид притворялся заснувшим. Свирель Дэвид благоразумно прятал под подушку, в стол или даже под матрац, однако Мистер Миллион всегда находил ее и отнимал. Я так и не удосужился выяснить, что потом происходило с этими свирельками, отобранными им у Дэвида, – до самого последнего дня, хотя в тюрьме, слушая рев ветра или пурги за стеной, я занимал свой разум тем, что пытался разрешить эту загадку. Мистеру Миллиону не было свойственно стремление что-то сломать, выбросить, уничтожить – не мог он, значит, поступить так и с этими безделушками, разломив их или выкинув через окно в патио. Я очень хорошо представляю себе то смешанное с сожалением выражение, которое отображало лицо на его головном экране (в тот момент очень напоминавшее лицо отца), когда он вытаскивал свирельки из тайника, затем разворачивался и выплывал из комнаты. А что же он делал с ними затем?

Вчера я наконец вспомнил. Мы с ним проговорили некоторое время, а когда я смотрел ему вслед, наблюдая за его плавным, неспешным, но неудержимым перемещением к дверному проему, мне показалось, что нечто, какая-то характерная для давних лет деталь, исчезло бесследно. Я смежил веки и постарался как можно тщательнее припомнить, что же это могло быть, заранее отбросив всякие скептические настроения, и в конце концов доискался его: то был краткий металлический просверк над головой Мистера Миллиона.

Как только я это понял, то сразу догадался, с чем эта вспышка могла быть связана: то было краткое движение металлической руки вверх, словно он салютовал мне на прощание. Более часа я строил дальнейшие догадки относительно смысла такого жеста и пришел к малопродуктивному выводу, что, в чем бы он ни состоял, время стерло все его мотивы. Я попытался припомнить, не было ли в не столь уж отдаленном прошлом в коридоре, смежном с нашей спальней, каких-то ныне исчезнувших предметов: занавески, шторы, жалюзи, какое-то бытовое устройство, которое требовалось включить перед уходом, в общем, что-то, могущее объяснить этот жест. Но там не было ничего. Тогда я вышел в коридор и подверг тщательному осмотру пол и все следы, что на нем оставляла мебель, затем попробовал обнаружить крючки или гвозди, вбитые в стены за старыми гобеленами. Я задрал голову и осмотрел антресоли и потолок. И наконец, по истечении почти часа поисков, я оглядел саму дверь и заметил то, чего не замечал, проходя здесь тысячи раз прежде: как и все остальные двери в этом очень старом доме, эта состояла из сколоченных между собой панелей, и одна из них, игравшая роль притолоки, выступала из стены достаточно далеко, чтобы образовалось нечто вроде полочки.

Я вытащил в прихожую кресло и забрался на него. Полочку покрывал густой слой пыли, а в нем были погребены сорок семь свирелек моего брата и еще какая-то чудная мешанина маленьких предметов. Некоторые из них я помнил отчетливо, но о других был бессилен извлечь хоть какую-то информацию из недр своего сознания… Вот голубоватое в коричневую крапинку яйцо синей певчей птички, свившей гнездо у нашего окна – вероятно, кто-то из нас с Дэвидом разорил гнездо лишь затем, чтобы добыча в конце концов была конфискована Мистером Миллионом, но я этого эпизода совершенно не помню. А вот и сломанная головоломка, похожая на скопированное в бронзе переплетение внутренностей какого-то маленького животного; и еще одно чудесное воспоминание посетило меня, когда я увидел ключ – один из тех огромных, покрытых причудливой инкрустацией ключей, которые продавались ежегодно и давали в течение этого года своему обладателю право посещать определенные комнаты городской библиотеки после ее закрытия. Я предположил, что Мистер Миллион отобрал его у меня, обнаружив, что мы используем его как игрушку. Но как прекрасны теперь эти воспоминания!

Я знал, что у отца есть собственная библиотека, перешедшая ныне в мою собственность, но входить туда не имел права. Я смутно припоминаю, как стоял перед высоченной резной дверью, но не могу представить, как мал был тогда. Пока я глядел на нее, дверь распахнулась, изувеченная мартышка на плече моего отца прижалась к его ястребиному лицу, а ниже я увидел черный вязаный шарф и красный домашний халат. Еще дальше были бесчисленные стеллажи, уставленные книгами и заваленные исчерканными блокнотами, а за вертящимся зеркалом располагалась лаборатория, откуда шел отвратительный запах формальдегида. Я не могу припомнить, что он сказал и кто получил взбучку в тот раз – я или кто-нибудь еще, но отчетливо помню, как дверь закрывается, и одетая в розовое женщина, согнувшись так, чтобы ее прекрасное лицо оказалось на одном уровне с моим, заверяет меня, чтобы я не смел сомневаться, что все эти книги написаны моим отцом.

Как я уже сказал, нам с Дэвидом воспрещалось заходить туда; но, как только мы чуть подросли, Мистер Миллион начал дважды в неделю устраивать нам экскурсии в городскую библиотеку. Это были чуть ли не единственные случаи, когда нам было дозволено покидать дом, и поскольку наш наставник не любил втискивать суставчатые сочленения своего корпуса в машину, взятую напрокат, а веса его туши не выдержал бы ни один портшез, прогулки совершались пешком. Таким образом, в течение довольно долгого времени дорога в библиотеку оставалась единственной известной мне частью города. Пройти три квартала вниз по Салтимбанк, улице, на которой стоял наш дом, повернуть направо на рю д’Астико, прямо к рынку рабов, за ним миновать еще квартал – и мы у библиотеки. Ребенок, затрудняющийся различить необыкновенное и обыденное, как правило, воспринимает самые невероятные вещи совершенно спокойно и находит особый интерес в том, чему взрослый не уделил бы никакого внимания; и так мы, будучи очарованы залежами фальшивого антиквариата в кишащих мошенниками дебрях рю д’Астико, скучали, когда Мистер Миллион неизменно задерживался не менее чем на час на рынке рабов. Он был невелик, ведь Порт-Мимизон не считается крупным торговым центром; между торговцами и их товаром часто существовали самые дружественные взаимоотношения, благодаря которым рабы переходили от одного владельца к другому, ни о чем таком не подозревавшему, а в промежутках снова и снова возвращались к своему изначальному обладателю. Мистер Миллион покупал нам жареный хлеб, и мы грызли его, нетерпеливо постукивая пятками одна о другую, пока он пристально смотрел на базарную толпу, неподвижный, безмолвный, выглядывая в ней что-то известное только ему одному. А были там носильщики портшезов, чьи ноги бугрились узловатыми мускулами, банщики, с которых пот лил ручьями, закованные в кандалы гладиаторы, чьи глаза туманились дурманной дымкой или сверкали бессильной яростью, повара, слуги и сотни других. Но нам с Дэвидом все они были неинтересны, мы тяготились ожиданием минуты, когда сможем снова направиться в библиотеку.

Это величественное здание, выстроенное без оглядки на затраты в те давние времена, когда французский был официальным языком колонии, прежде занимали многочисленные правительственные учреждения. Парк, изначально окружавший ее, был трудами коррумпированных чиновников сведен подчистую, и теперь библиотека господствовала над окружающими лавчонками и постоялыми дворами. Узкий стреловидный переход вел нас к парадным дверям. Стоило оказаться внутри, и вся безобразная нищета куда-то исчезала, растворяясь в порядком обшарпанном, но несомненном великолепии. Главный зал был увенчан куполом. Вдоль стен самого купола обвивался спиральный балкон, уставленный основными книжными фондами. Все это богатство уходило ввысь не менее чем на полтысячи футов, и самый малый осколок каменного неба мог убить библиотекаря на месте. Мистер Миллион с достоинством прокладывал себе путь вверх по спиральным виткам, и тут уж мы с Дэвидом давали себе волю – в два счета обгоняя его, уносились вверх, пока, оказавшись на несколько полных шагов спирали дальше, не оставались предоставлены сами себе. Когда я был еще сравнительно мал, мне часто приходила в голову мысль найти здесь труды моего отца – ведь если, как утверждала та дама в розовом, он написал столько книг, что они с трудом умещаются в большую комнату, то некоторые из них наверняка могут оказаться и здесь. Поэтому я решительно карабкался по балкону, пока не добирался почти до самого купола, и там неизменно обнаруживалось что-нибудь новое и интересное. Полки уходили много выше моего роста, однако, убедившись, что за мной никто не наблюдает, я без колебаний забирался по ним, как лазал бы по деревьям или лестницам, расталкивая книги в поисках места мыскам своих коричневых сапожек, сбрасывая их на пол, где они и оставались вплоть до моего следующего визита, красноречиво свидетельствуя, что библиотечные слуги отлынивают от своих обязанностей и избегают карабкаться по длинному крутому балкону.

Вполне естественно, что самые верхние полки пребывали уже в совершеннейшем раздрае. Но – увы! – когда я в один прекрасный день добрался до самой высокой из них, то там, под толстым слоем пыли, не обнаружилось ровным счетом ничего, кроме книги очевидно астрономического содержания, написанной каким-то немцем и озаглавленной «Звездолет длиною в милю»[1], разрозненного номера «Понедельника ли, Вторника»[2], подпертого книгой о покушении на Троцкого, и томика рассказов Вернора Винджа.

Эта последняя книга была такой старой, что переплет чуть ли не крошился в моих руках, и попала туда, вероятно, по ошибке какого-то давно умершего библиотекаря, который прочитал потускневшую надпись на обложке «В. Виндж» (V. Vinge) как «Уиндж» (Winge) [3].

Я так и не нашел ни одной книги отца, но и не пожалел о восхождениях под купол. Если Дэвид соглашался взобраться туда вместе со мной, мы с ним гоняли наперегонки по склону балкона или съезжали по перилам навстречу медленно продвигавшемуся Мистеру Миллиону, обсуждая между делом возможность покончить с ним, обрушив на его башку увесистую копию какого-нибудь произведения искусства. Если же Дэвид отдавал предпочтение своим собственным занятиям и оставался внизу, я забирался под самый купол, где, утвердившись на хлипком железном карнизе, бывшем не шире любой из тех книжных полок, по которым я имел обыкновение лазать, обозревал окрестности, открывая поочередно каждое из окошек, прорезанных в железной, но столь тонкой стене, что, просунув голову через последнее из них, я мог почувствовать себя полностью там, снаружи, где свистел ветер, кружились птицы и плавно уходила вниз запачканная их пометом поверхность купола.

Повернув голову на запад, я мог видеть наш дом – ибо он был выше окружавших его зданий, а на крыше росли приметные апельсиновые деревья. На юге виднелись мачты заходивших в гавань морских судов, а в ясную погоду и в подходящее время дня я мог даже различить белые гребешки приливных волн, гонимых Сент-Анн между полуостровами, называвшимися Большой Палец и Указательный Палец. (А однажды – это я помню очень ясно – я увидел, посмотрев на юг, исполинский водяной гейзер, сверкавший в солнечных лучах и отмечавший приводнение звездолета.) К востоку и северу располагались различные городские постройки, крепость, центральный рынок, за ними же простирались леса и высились горные цепи.

Однако рано или поздно, соглашался Дэвид сопровождать меня или нет, Мистер Миллион призывал нас назад. После этого мы плелись за ним в одно из крыльев библиотеки, чтобы осмотреть научную коллекцию – это означало подбор учебных книг. Мой отец хотел, чтобы мы в совершенстве освоили биологию, химию и антропологию, и Мистер Миллион, в свою очередь, оставался доволен лишь тогда, когда мы оказывались в состоянии вести диспут по любой из тем, имевших отношение к этим наукам, на вполне сносном или даже профессиональном уровне. Я предпочитал науки о жизни, но Дэвид склонялся более к иностранным языкам, литературе и правоведению, и так вышло, что в конечном счете мы нахватались понемногу и того, и этого, да еще астрономии, психологии и кибернетики.

Выбрав книги, необходимые нам для занятий в течение нескольких ближайших дней, и позволив нам также взять что-то и для внеклассного чтения, Мистер Миллион обычно уводил нас в какой-нибудь тихий безлюдный уголок одного из читальных залов, где было достаточно места, чтобы разместить его суставчатое металлическое тело на стульях, утвердить их вокруг стола или же расположить так, чтобы не загромождались проходы. Обозначая формальное начало урока, он делал перекличку, и мое имя всегда называлось первым; я поспешно отвечал: «Здесь».

– Дэвид?

– Здесь. – У Дэвида на коленях лежит книжка с картинками – сборник адаптированных пересказов «Одиссеи», и Мистер Миллион ее не видит, а Дэвид тем временем изображает неподдельный интерес к уроку; солнечный луч пронизывает теплый пыльный воздух, падая через высокие створки окон на столешницу.

– Вы оба заметили каменные инструменты в зале, через который мы прошли несколько минут назад?

Мы киваем: каждый надеется, что ответит другой.

– Они изготовлены на Земле или на нашей планете?

Это коварный, но в общем-то легкий вопрос. Дэвид отвечает:

– Ни там ни тут. Они пластиковые. – И мы хихикаем.

Мистер Миллион терпеливо отвечает:

– Да, это, без сомнения, пластиковые имитации, но откуда же в таком случае взялись оригиналы? – Его лицо, столь похожее на лицо моего отца, но, как в те времена мне казалось, способное принадлежать только ему, было лишенным всякого выражения, холодным и отстраненным, ни заинтересованным, ни скучающим.

Дэвид отвечает:

– Они сделаны на Сент-Анн. – Сент-Анн – планета-сестра нашей, они обращаются вокруг общего центра масс, пока мы летим вокруг солнца. – В книгах написано, что так было, и до сих пор, может статься, аборигены там такие делают – а тут аборигенов никогда не было.

Мистер Миллион кивает и поворачивает свое неосязаемое лицо ко мне.

– Чувствуешь ли ты, что эти каменные инструменты занимали центральное место в жизни их создателей? Отвечай «нет».

– Нет.

– Почему?

Я отчаянно думаю, Дэвид не только не помогает мне, но еще и пинает меня под столом.

– Говори. Отвечай сразу.

Снисходит озарение.

– Но ведь разве это не очевидно? (Всегда хорошо начинать с такой формулы, даже если ты вовсе не уверен, что это возможно.) Во-первых, у аборигенов здесь не было достаточно хороших орудий труда, поэтому как те изделия могут принадлежать им? Вы можете сказать, что они нуждались в обсидиановых наконечниках для стрел и костяных рыболовных крючках, но это неверно: гораздо проще им было бы отравить воду соком известных им растений, а для примитивных народов самый надежный способ ловить рыбу – верши да сети из сыромятной кожи или растительных волокон. Точно так же ловушки или травля с помощью поджогов эффективнее, чем охота; и тем более не нужны каменные инструменты для сбора ягод, корневищ съедобных растений и всего, что наверняка было их самой важной пищей; коротко говоря, эти каменные штуки оказались здесь под стеклом витрины потому, что силки и сети давно сгнили, а каменные изделия остались, поэтому люди, смысл жизни которых подчинен их изучению, притворяются, что они важны.

– Хорошо. Дэвид? Будь оригинален, пожалуйста. Не повторяй того, что услышал сейчас.

Дэвид поднимает взгляд от книги, его синие глаза светятся презрением к нам обоим.

– Если бы вы спросили их, они бы ответили вам, что́ для них действительно важно: их магия, их религия, песни, которые они пели, и традиции их народа. Они убивали своих жертвенных животных осколками морских раковин, острых, как бритвенные лезвия, и не позволяли мужчинам иметь детей, пока они не выдержат испытание огнем, калечившее их на всю жизнь. Они жили в единении с лесными деревьями и топили младенцев, чтобы почтить духов своих рек. Вот что имело значение.

У Мистера Миллиона не было шеи, потому кивнуло только лицо, отображенное на его экране.

– Теперь мы обсудим человечность этих аборигенов. Дэвид начинает и отрицает.

(Я пинаю его, но он поджал свои крепкие веснушчатые ноги или спрятал их за ножки стульев: это жульничество.)

– Человечность, – говорит он самым убедительным голосом, – в истории человека ведет начало от того, что мы условно можем именовать Адамом, то есть изначального представителя такого земного рода; а если вы двое этого не понимаете, вы идиоты.

Я жду продолжения, но он закончил. Чтобы дать себе время подумать, я говорю:

– Мистер Миллион, нечестно позволять ему обзываться во время диспута. Скажите ему, что тогда это не спор, а свара, верно?

Мистер Миллион говорит:

– Не затрагивай личности, Дэвид. (Дэвид уже рассматривает картинки в главе, посвященной стычке циклопа Полифема с Одиссеем, и явно надеется, что я буду продолжать долго. Я почувствовал вызов себе и решил дать бой.)

Я начинаю:

– Аргумент, что вести происхождение человека нужно от этого земного вида, не является с очевидностью верным и не дает простора для дальнейших размышлений, поскольку существует возможность, что аборигены Сент-Анн были потомками некоей ранней волны человеческой экспансии – той, что, вероятно, старше гомеровских греков.

Мистер Миллион мягко замечает:

– На твоем месте я обратился бы к более достоверным аргументам.

Тем не менее я затрагиваю этрусков, атлантов, а также вдохновенно рассказываю об упорстве и экспансионистских помыслах гипотетической технологической культуры, населявшей континент Гондвану. Когда я заканчиваю, Мистер Миллион говорит:

– Теперь поменяйтесь: Дэвид утверждает и не повторяется.

Мой брат, конечно же, смотрит в книгу, вместо того чтобы слушать наставника, и я воодушевленно пинаю его, ожидая замешательства, но он говорит:

– Аборигены относятся к человеческому роду, потому что они все мертвы.

– Объясни.

– Будь они живы, было бы опасно позволить им присоединиться к нам, потому что они начали бы требовать всяких товаров и привилегий для себя; с мертвыми иметь дело куда интереснее, поэтому первопоселенцы истребили их всех.

Ну и так далее. Солнечный блик путешествует через красную с черными прожилками столешницу – как путешествовал уже сотни раз. Мы выйдем через одну из боковых дверей и пройдем по заброшенной площадке между двух корпусов библиотеки. Там валяются пустые бутылки и разнообразные клочья бумаги, занесенные ветром, и однажды мы обнаружили там мертвеца в ярких лохмотьях, через ноги которого мы, мальчишки, взялись восторженно прыгать, пока Мистер Миллион молча не объехал его. Когда мы выйдем из двора на узкую улочку, горны крепостного гарнизона (поющие теперь так далеко) позовут солдат на вечернюю мессу. На рю д’Астико фонарщик уже возьмется за дело, а лавки опустят железные шторы. Тротуары, волшебным образом очистившиеся от заваленных хламом торговых лотков, кажутся широкими и голыми.

Наша собственная Салтимбанк-стрит изменится, когда прибудут первые клиенты. Седоголовые добродушные мужчины приводят юношей и мальчиков, красивых и мускулистых, но чуть перекормленных; молодые люди отпускают несмелые шуточки и улыбаются превосходными белыми зубами. Эти всегда являются первыми, и пока я не стал чуть старше, то всегда задумывался, почему они приходят так рано: потому ли, что седовласые хотят и получить удовольствие, и успеть выспаться; или потому, что они знают, что юноши, которых они приводят в заведение моего отца, после полуночи будут сонными и раздражительными, как не уложенные вовремя дети. Мистер Миллион не хотел, чтобы мы пользовались садовыми аллеями после заката, поэтому нам приходилось входить через парадное вместе с седовласыми, их племянниками и сыновьями. Садик размером не больше маленькой комнатушки примыкал к лишенному окон фронтону дома. В нем имелись: могилообразные терновые клумбы; маленький фонтан, чьи струи падали на непрестанно звеневшие стеклянные палочки, нуждавшиеся в постоянной защите от бродячих уличных мальчишек; железная трехголовая собака, чьи лапы давно скрылись под ковром мха. Думаю, что из-за этой статуи наш дом и получил свое имя – La Maison du Chien, хотя это могло иметь отношение и к нашему родовому имени [4]. Три головы были гладкими и могучими, с заостренными мордами и ушами. Первая рычала, средняя созерцала открывавшийся ей мирок сада и кусочек улицы с вежливым, терпеливым интересом. Третья, та, что ближе к кирпичной дорожке, ведущей к парадным дверям, заговорщически ухмылялась – я не могу подобрать более подходящих слов; и в обычае у клиентов моего отца было похлопывать ее между ушами, когда они выходили из дома. Пальцы гостей отполировали межушие третьей головы до гладкости черного стекла.

Таков был мой мир в течение первых семи с половиной лет моей жизни. Почти все мои дни проходили в маленькой классной комнатке, где властвовал Мистер Миллион, а вечера и ночи – в безмолвной спальне, отведенной для игр и шуточных потасовок. Иногда, как уже сказано, я посещал библиотеку, а еще реже бывал в каких-нибудь иных местах. Иногда я смотрел сквозь раздвинутые ветви бругмансии, как в нижнем дворике прогуливаются девушки в сопровождении своих клиентов, или же слушал их разговоры, доносившиеся из сада на крыше, однако все это меня не слишком занимало. Мне было известно, что распоряжавшийся всем в доме высокий человек с узким, похожим на мотыгу лицом, к которому девушки и служанки обращались «мэтр», – мой отец. Я также знал, что где-то существует одна женщина, очень странная, вселявшая в слуг ужас, по имени «мадам», однако она не приходилась матерью ни мне, ни Дэвиду, а также не была женой моего отца.

Вся эта жизнь, все мои мальчишеские годы, то, что можно было назвать детством, окончилась в один ничем не примечательный вечер, когда Дэвид и я отправились спать. Кто-то дернул меня за плечо и окликнул, но не Мистер Миллион, а другой человек, сморщенный горбун в потрепанной красной ливрее.

– Он хочет тебя видеть, – сообщил посланник, – вставай.

Я встал, и он увидел, что на мне нет ничего, кроме ночной пижамы. Это явно не предусматривалось данным ему заданием, и несколько мгновений я простоял, щурясь и позевывая, пока он колебался, как поступить.

– Оденься и причешись, – сказал он наконец.

Я повиновался, надев черные бархатные штанишки, в которых проходил весь день, а также (не знаю, чем было подсказано такое решение) новую чистую рубашку. Комната, куда он привел меня по пустынным коридорам, где и след простыл самых поздних клиентов, а также через иные залы и переходы, грязные, пыльные, заваленные крысиным пометом – туда ни один посторонний не допускался, – была та самая, на которую я наткнулся когда-то, с высокой резной дверью, перед которой мне читала мораль женщина в розовом. Я никогда не был внутри, но вот мой проводник постучал в дверь, и она отворилась раньше, чем я успел осознать происходящее.

Мой отец закрыл дверь, оставив меня стоять, отошел подальше и опустился в огромное кресло; на нем была та одежда, в которой я чаще всего его видел – красный халат и черный шарф, длинные густые черные волосы были зачесаны назад. Он смотрел на меня. Я помню, что мои губы дрожали – так сильно я сдерживался, чтобы не заплакать.

– Что же, вот ты и пришел, – промолвил он наконец, когда так прошло уже некоторое время, – и как мне называть тебя?

Я назвал ему свое имя, но он покачал головой:

– Нет, это не подходит. Когда ты здесь, со мной, у тебя должно быть свое особое имя, тайное. Выбери его сам, если у тебя есть такое желание.

Я молчал, потому что мне казалось совершенно непостижимым, как можно обращаться ко мне иначе, нежели при помощи этих двух слов, составлявших мое имя и бывших у меня предметом неизъяснимого, почти мистического поклонения.

– Хорошо, я сам выберу его, – сказал мой отец. – Ты будешь зваться Номер Пять. Подойди ко мне, Номер Пять.

Я так и сделал, и он произнес:

– Теперь мы сыграем в одну игру. Я буду показывать тебе картинки, а ты, все то время, пока будешь смотреть на них, должен о чем-то говорить. Рассказывать о том, что ты видишь на картинках. Если ты говоришь, ты выиграл, а если ты прервешься даже на секунду, то ты проиграл. Понятно?

Я сказал, что да.

– Отлично. Я знаю, что ты умный мальчик. Думаю, уместно сейчас сказать тебе, что Мистер Миллион присылает мне все записи разговоров с тобой и все отчеты об уроках и экзаменах. Ты догадывался об этом? Нет, лучше так: ты когда-нибудь задумывался, что он делает с этими записями?

– Я полагал, что он их выбрасывает, – ответил я, и мой отец наклонился ко мне, пока я говорил, что мне тогда весьма польстило.

– Нет. Они все собраны у меня тут, – он нажал какую-то кнопку, – и теперь помни, что ты должен все время говорить.

Но в первые несколько мгновений я был слишком удивлен, чтобы говорить. Словно по мановению волшебной палочки, в комнате возник мальчик намного младше меня, и разрисованный деревянный солдатик почти с меня ростом. Я коснулся их и обнаружил, что они бесплотны, точно воздух.

– Ну скажи что-нибудь, – напомнил отец, – что ты думаешь об этом, Номер Пять?

Конечно, я в первую очередь подумал о солдатике, и так же поступил малыш на картинке, выглядевший теперь годика на три. Он проковылял сквозь мою руку, как призрак, и попытался свалить фигурку. Я понял, что это такое. Это были голограммы – трехмерные изображения, образуемые интерференционным перекрыванием двух световых пучков. Все рассказы о них в моем учебнике физики казались мне крайне скучными, поскольку иллюстрировались плоскими рисунками шахматных фигур; теперь же прошло некоторое время, прежде чем я отождествил эти шахматные фигурки с привидениями, гуляющими в полночь по отцовской библиотеке. Мой отец терпеливо повторял:

– Говори. Скажи что-то. Опиши, что ты чувствуешь. О чем сейчас думает малыш?

– Ну, мальчику просто нравится этот большой солдатик, и он хочет сбить его на пол, если получится, потому что он понимает, что это всего лишь игрушка, но он не может смириться, что тот выше его… – Я проговорил очень долго, может быть, несколько часов. Солдата сменили игрушечные пони, кролик, тарелка супа с крекерами; но центральный персонаж каждой из сценок оставался неизменным, это был трехлетний мальчик. Когда горбун в красной ливрее явился снова, чтобы отвести меня в постель, я устал так, что горло заболело, а голос совсем охрип. Той ночью я видел сны, в которых маленький мальчик занимался то одним делом, то другим, и в этих видениях его личность странным образом наложилась на меня с моим отцом, а иногда я даже представлялся самому себе третьим наблюдателем, изучающим с некоторого расстояния нас обоих: наблюдаемого и того, кто его наблюдает.

Следующей ночью я заснул почти сразу же, как Мистер Миллион позволил нам идти в спальню, и успел лишь мысленно поздравить себя с этим. Но вскоре явился горбун, чтобы разбудить Дэвида. Я проснулся, но не подал виду, поскольку мне вдруг пришло в голову, что в противном случае он может забрать и меня; в те минуты на грани сна и бодрствования это казалось вполне возможным. Я проследил, как мой брат одевается и наскоро ерошит свои всклокоченные волосы в подобие прически. Когда он вернулся, я спал уже по-настоящему и не смог узнать, каково пришлось ему, пока Мистер Миллион не оставил нас, по своему обыкновению, в одиночестве на время завтрака.

Я пересказал Дэвиду свои впечатления, но то, что он поведал мне, было просто зеркальным отображением моего собственного вечера. Ему тоже показали голограммы, причем, по-видимому, те же самые: деревянный солдатик, пони. Его тоже заставляли говорить без перерыва, как это часто делал Мистер Миллион во время учебных диспутов и устных опросов. Но когда я поинтересовался, какое тайное имя выбрали для него, проявилось и несомненное отличие наших собеседований.

Он уставился на меня, не донеся до рта кусок торта. Я повторил вопрос:

– Каким именем он звал тебя, когда вы разговаривали?

– Он звал меня Дэвид. А ты думал как?

С тех пор моя жизнь переменилась; и эти изменения, выглядевшие временными, неощутимо превратились в постоянные, приняв форму, о которой ни Дэвид, ни я ничего в точности не знали. Наши игры и рассказы после отхода ко сну прекратились, и Дэвид все реже и реже делал свои свирельки из бругмансиевых стеблей. Мистер Миллион теперь позволял нам ложиться позже, тем самым как бы признавая, что мы стали старше. Примерно в это время он начал брать нас в парк, где была площадка для лучников и оборудование для разных игр. Этот маленький парк неподалеку от нашего дома был разбит на одном берегу канала. И там, пока Дэвид пускал стрелы в гуся, набитого соломой, или играл в теннис, я часто сидел, глядя на тихую грязноватую воду, или же бесцельно дожидался, когда появится один из белых кораблей с острым, как рыбацкий нож, носом и четырьмя, пятью или семью мачтами – их зачастую тащили посуху из гавани десять или двенадцать упряжек быков.

Когда мне исполнилось то ли одиннадцать, то ли (что вероятнее) двенадцать лет, нам впервые разрешили остаться в летнем парке после заката, посидеть на заросшем покатом берегу канала, наблюдая за фейерверком. Первый залп ракет вспыхнул над городом почти одновременно с тем, как Дэвиду стало плохо. Он скатился к воде, и его вырвало. Руки его по локоть ушли в грязь; красные и белые звезды во всем великолепии сияли над ним. Мистер Миллион взял его на руки, а когда бедный Дэвид успокоился, мы поспешили домой. Его болезнь не могла длиться дольше, чем действовал несвежий сэндвич, вызвавший ее, но пока наш наставник укладывал его в постель, я решил, что следует поближе подобраться к сцене, где шло представление, фрагменты которого я видел в просветах между вздымающимися домами, пока мы добирались домой. Мне запрещали подниматься на крышу после захода солнца, но я отлично знал, где ближайшая лестница. Пробравшись в этот запретный мир листвы и теней, пока пурпурные и золотые и слепяще-алые светлячки взмывали над крышей, я вдруг почувствовал головокружительное изнурение, словно только что поднялся с постели после приступа лихорадки; у меня перехватывало дыхание, внезапный озноб сотрясал меня, леденил кровь посреди жаркого лета.

На крыше было куда больше людей, чем могло показаться: мужчины без шляп, плащей или тростей (все это они оставляли на хранение в отцовских аппартаментах), а девушки, служившие у моего отца, в костюмах, обнажавших раскрашенные груди в отверстиях, заплетенных проволокой, словно птичьи клетки, или придававших им облик великанш (исчезавший лишь тогда, когда вы стояли совсем рядом с ними), или в платьях, отражающих лица и груди носящих их, как тихая вода отражает деревья, так что в мерцающих цветных вспышках они выглядели, будто королевы из колоды Таро в странных нарядах. Конечно же, меня увидели – ведь я пребывал в таком возбуждении, что даже не подумал спрятаться как следует; но никто не приказал мне уйти, наверняка они подумали, что мне разрешено взглянуть на фейерверк. Он длился долго. Помню, как один из гостей, грузный пожилой человек с тупым квадратным лицом, судя по всему – большая шишка, так торопился насладиться обществом своей девицы, совсем не желавшей уходить до конца представления, что пришлось передвинуть двадцать или тридцать кустов и маленьких деревьев, чтобы создать вокруг них маленькую рощицу. Я помогал официантам носить горшки и ящики поменьше и сумел пронырнуть в само сооружение, когда его закончили. Отсюда я мог еще понаблюдать сквозь ветви за рвущимися ракетами и «воздушными бомбами», но в то же самое время – за гостем и его nymphe du bois [5], смотревшей на фейерверк с куда большим интересом, нежели я. Мои мотивы, насколько мне помнится, заключались не в страсти подглядывать, а в простой любознательности. Я был в том возрасте, когда детям свойственна такая страсть, но прежде всего научная. Мое любопытство было уже почти удовлетворено, когда кто-то схватил меня за рубашку и выволок из кустов. Я ожидал увидеть Мистера Миллиона, но это был не он. Ловцом моим оказалась маленькая седовласая женщина в черном платье, подол которого, как я заметил даже в тот миг, свисал прямо от пояса до самого пола.

Думаю, что поклонился ей, так как она явно была не из слуг, но она никак не ответила на мое приветствие, так пристально глядя мне в лицо, что заставила меня подозревать, что в отсутствие роскошных вспышек она видит ничуть не хуже, чем при их свете. Наконец, когда появилось то, что можно было с достаточной вероятностью принять за финал представления – огромная ракета, со свистом вознесшаяся на реках пламени, – она на мгновение глянула вверх. Когда ракета взорвалась голубой орхидеей невероятных размеров и сияния, эта ужасная маленькая женщина снова вцепилась в меня и твердо повела к лестнице. Пока мы находились на ровном каменном полу верхнего сада, она, насколько я мог видеть, не шла, а скорее скользила по нему, словно ониксовая шахматная фигурка на полированной доске; несмотря на все, что произошло с тех пор, я помню ее именно такой: Черной Королевой, шахматной фигуркой, ни злой ни доброй, и Черной только затем, чтобы условно отличать ее от некоей Белой Королевы, увидеть которую мне так и не было суждено. Однако лишь только мы дошли до ступенек, плавное скольжение превратилось в тягучее подпрыгивание, отчего дюйма два-три ее черной юбки с перехлестом расстилались по каждой ступени, как будто ее туловище с каждым шагом ныряло, словно маленькая лодочка в порогах: рывок, затем мимолетная пауза, и почти падение на спину в столкновении завихрений. Она удерживалась на этих ступеньках не только потому, что цеплялась за меня, но и ухватившись за руку служанки, поддерживавшей ее с другой стороны. Я сперва, когда мы пересекли верхний сад, решил, что это скользящее движение было результатом отменно выработанной походки и хорошей осанки, но сейчас я заметил, что она в чем-то ущербна; возникло впечатление, что без нашей помощи она просто рухнула бы головой вниз. Как только мы достигли подножия лестницы, ее плавное движение возобновилось. Она кивком отослала горничную и повела меня по коридору в направлении, противоположном нашей спальне и классной комнате, пока мы не дошли до лестницы где-то на задах дома, винтовой, редко используемой, очень пологой, снабженной только низенькими железными перилами и на шесть пролетов уходящей в подвал. Здесь она отпустила меня и сухо велела спускаться вниз.

Я прошел несколько ступенек и обернулся взглянуть, не испытывает ли она каких-нибудь затруднений. У нее не возникло проблем, но и лестница ей была ни к чему. Ее длинная юбка свисала ровно, как занавес, а она плыла по воздуху, следом за мной, в центре лестничного проема. Я был так поражен, что остановился (это побудило ее сердито мотнуть головой), затем побежал. Я мчался по спиральной лестнице, а она скользила рядом со мною, обратив ко мне лицо, поразительно схожее с лицом моего отца, все время держа одну руку на перилах. Когда мы спустились на два пролета, она скользнула вниз и поймала меня так же легко, как кошка ловит отбежавшего поиграть котенка, и повела меня сквозь комнаты и переходы, куда мне никогда прежде не разрешалось заглядывать, и все эти чудеса так обескураживали, что у меня родилась сумасбродная мысль, а не завела ли она меня в какое-то совсем другое здание. Наконец мы остановились перед дверью, ничем не отличавшейся от прочих. Она отперла ее старомодным медным ключом с пилообразной бородкой и поманила меня вовнутрь. Комната была ярко освещена, и я смог ясно увидеть то, что лишь почувствовал на крыше и в коридорах: подол ее юбки, как бы она ни двигалась, не доставал до пола двух дюймов, и между ним и полом совсем ничего не было. Она показала на маленькую скамеечку для ног, покрытую вышитой салфеткой, и сказала: «Сядь», а когда я повиновался, подплыла по воздуху к качалке и уселась, глядя на меня. Спустя минуту она спросила:

– Как тебя зовут?

Когда я ответил, она вздернула бровь и качнула свое кресло, оттолкнувшись руками от стоящего рядом торшера. После долгого молчания она сказала:

– И каким же именем он тебя зовет?

– Он? – Кажется, я слегка отупел от недосыпания.

Она поджала губы.

– Мой брат.

Я немного расслабился.

– О, – сказал я, – так вы моя тетя. Я заметил, что вы похожи на моего отца. Он зовет меня Номер Пять.

С минуту она продолжала разглядывать меня, и уголки ее губ поползли вниз, как часто бывало у моего отца. Потом она сказала:

– Это либо слишком большой, либо слишком малый номер. Из ныне живущих сейчас находятся в этом доме только я и он, и я подозреваю, что он склонен учитывать еще и симулятор. У тебя есть сестра, Номер Пять?

К тому времени Мистер Миллион уже заставил нас прочесть «Дэвида Копперфилда», и когда она сказала так, то поразительно живо и неожиданно напомнила мне тетушку Бетси Тротвуд: я зашелся смехом.

– В этом нет ничего смешного или странного. Вот у твоего отца есть сестра – а почему у тебя ее не может быть? Так есть или нет?

– У меня есть брат, его зовут Дэвид… тетя.

– Ты можешь называть меня тетей Жаннин. А скажи, Номер Пять, Дэвид похож на тебя?

Я подумал и покачал головой.

– Совсем нет, тетя Жаннин. У него светлые кудрявые волосы, а не такие, как мои. Может быть, внешне мы немного похожи, но это сходство не очень сильное.

– Так, значит, он использовал одну из моих девчонок, – сказала тетя почти неслышно.

– Что?

– Ты знаешь, кто была мать Дэвида, Номер Пять?

– Мы же братья, нет? Я думал, что она была у нас одна, а Мистер Миллион всегда говорил, что она давным-давно оставила дом.

– Нет, это не так, – отвечала тетя, – и сейчас я бы хотела показать тебе фото твоей собственной матери. Хочешь на него взглянуть? – Она позвонила в колокольчик, вызвав служанку; та, сделав книксен, появилась из соседней комнаты, тетя отдала ей какое-то приказание, и служанка ускользнула обратно. Повернувшись обратно ко мне, тетя спросила:

– А чем ты занят весь день, Номер Пять, кроме того, что бегаешь по крышам и путаешься у взрослых под ногами? Тебя хоть учат чему-нибудь?

Я рассказал ей о своих экспериментах (я стимулировал неоплодотворенные яйцеклетки лягушек к половому делению и затем химической обработкой удваивал количество хромосом так, чтобы получить следующее поколение уже внеполовым путем) и о вскрытиях, которые меня поощрял делать Мистер Миллион, и среди прочего я обронил замечание: как интересно было бы провести вскрытие одного из аборигенов Сент-Анн, если бы хоть один еще существовал; ведь описания, сделанные первыми исследователями, очень сильно расходились, а некоторые первопоселенцы утверждали, что аборигены могли менять свой облик.

– Ага, – сказала моя тетя, – ты знаешь о них. Дай-ка мне проверить тебя, Номер Пять. Что такое гипотеза Вейля?

Мы уже проходили это несколько лет назад, поэтому я ответил:

– Гипотеза Вейля предполагает, что аборигены обладали способностью в совершенстве копировать облик и поведение человека. Вейль считает, что когда с Земли пришли корабли, аборигены перебили всех и заняли их места в кораблях, так что мертвы не они, а мы [6].

– Ты хочешь сказать, люди Земли, – сказала моя тетя. – Человеческие существа.

– То есть, мадам?

– Если Вейль прав, тогда и ты, и я – аборигены Сент-Анн, по крайней мере по происхождению; это я, думаю, ты и имел в виду. Ты считаешь, что он был прав?

– Я не думаю, что это имеет значение. Он сказал, что имитация должна была быть совершенной, и если это так, то они все равно такие же, как мы. – Я думал, что я ответил умно, но моя тетушка усмехнулась и закачалась быстрее. В этой тесной ярко освещенной комнатке было очень тепло.

– Номер Пять, ты слишком юн для семантических игр, и я боюсь, что тебя запутало именно это слово – совершенная. Уверена, что доктор Вейль использовал его скорее свободно, чем точно, как ты, кажется, полагаешь. Имитация едва ли могла быть точной, раз человеческие существа не обладают такой способностью, и чтобы копировать человека в совершенстве, аборигены должны были утратить ее.

– А разве они не могли этого сделать?

– Дитя мое, способности любого типа, раз возникнув, должны развиваться. А если так, то их следует использовать, в противном случае они отмирают. Если аборигены могли подражать так хорошо, что даже сумели утратить эту способность, то это был бы их конец, и, без сомнения, он настал бы задолго до того, как первые звездные корабли достигли Сент-Анн. Разумеется, нет ни малейших доказательств такой их способности. Они просто вымерли, прежде чем их успели толком исследовать, и Вейль, которому требовалось достаточно драматичное объяснение жестокого иррационального поведения окружающих, подвесил полсотни фунтов теории ни на чем.

Последнее замечание, и в особенности то, что моя тетушка выглядела такой дружелюбной, казалось, предлагало идеальный повод для вопроса о ее забавных средствах передвижения, но пока я старался его сформулировать, нас прервали почти одновременно с двух сторон. Вернулась горничная, неся огромную книгу, переплетенную в тисненую кожу, и протянула ее тетушке именно тогда, когда раздался стук в дверь. Моя тетушка рассеянно сказала: «Разберись тут…», а так как реплика могла быть с одинаковой вероятностью отнесена и ко мне, и к горничной, я удовлетворил свое любопытство другим способом – бросился к двери. Две из девиц моего отца, разодетые и раскрашенные до того, что казались более чуждыми мне, чем любые аборигены, – высоченные, как ломбардские тополя, так же мало похожие на людей, как ду́хи, с зелеными и желтыми глазами размером с яйцо, искусственно увеличенными грудями, выдававшимися почти до плеч, ждали в прихожей. Мне было приятно, что они вздрогнули, увидев меня в дверях. Я с поклоном впустил их, но когда горничная закрыла за ними дверь, моя тетушка тем же отсутствующим тоном сказала:

– Минутку, девочки. Я тут хочу показать мальчику кое-что, а потом он собирается уйти.

«Кoe-что» было фотографией, использующей, как я предположил, некую новую технику, заменявшую все цвета светло-коричневым. Она была маленькой, и, судя по ее общему виду и обтрепанным краям, – очень старой. На ней я увидел девушку лет двадцати пяти, худую и, насколько я мог судить, довольно высокую, стоявшую рядом с коренастым молодым мужчиной на вымощенной дорожке и державшую на руках ребенка.

Дорожка тянулась перед очень примечательным домом, длинным деревянным зданием высотой всего в один этаж, с крыльцом или верандой, менявшим свой стиль через каждые двадцать или тридцать футов так, что создавалось впечатление множества крайне узких домов, построенных стена к стене. Я считаю нужным упоминать здесь эту деталь, в то время едва отмеченную краем сознания, потому что много раз после своего освобождения из тюрьмы пытался найти хотя бы следы этого дома. Когда же мне впервые показали эту фотографию, меня куда больше заинтересовали лица девушки и ребенка. Последнее было едва различимо, его фигурка почти утопала в белом шерстяном одеяльце. Черты лица девушки были крупными, и на нем сияла ослепительная улыбка, в которой сквозило то редко встречающееся очарование – одновременно беззаботное, поэтичное и хитрое. Цыганка, подумал я вначале, но цвет кожи у нее был для этого слишком светел. Так как в этом мире мы все произошли от сравнительно малых групп колонистов, наше население довольно однородно фенотипически, и только мои занятия предоставили мне кое-какие сведения о других расах изначальной Земли. Во вторую очередь я подумал о кельтских народах, и на сей раз почти с полной уверенностью, что догадка эта справедлива.

– Уэльс, – произнес я вслух, – или Шотландия, или Ирландия.

– Что? – спросила моя тетушка. Одна девица хихикала: сейчас они сидели на диване, скрестив перед собой длинные, блестящие, словно полированные древки флагов, ноги.

– Не важно.

Моя тетушка бросила на меня испытующий взгляд и сказала:

– Ты прав. Я пришлю за тобой, и мы поговорим об этом, когда у нас будет побольше свободного времени. Сейчас же моя горничная проводит тебя в твою комнату.

Не помню никаких подробностей бесконечно долгого перехода с горничной до нашей спальни и даже тех слов, что я сказал Мистеру Миллиону в оправдание своего недозволенного отсутствия. Но какую бы легенду я ни сочинил, думаю, что он доискался правды, расспросив слуг, потому что никаких приглашений вернуться в тетушкины апартаменты не последовало, хоть я и ждал их потом несколько недель. Этой ночью – да, я совершенно уверен, что это была та же ночь, – мне приснились аборигены Сент-Анн, аборигены, танцующие с плюмажами из свежей травы на головах, локтях и коленях, аборигены, потрясающие сплетенными из коры щитами и копьями с нефритовыми наконечниками, и видение это продолжалось, пока их движения не передались моей кровати и не обернулись затянутыми в потрепанную красную ткань руками лакея моего отца, пришедшего позвать меня, как это делалось каждую ночь, в его библиотеку.

Именно в эту ночь, в тот самый раз, когда мне впервые приснились аборигены, – как я теперь уверен, изменилось и содержание наших с ним встреч, которые за четыре-пять лет уже сформировали вполне предсказуемую последовательность разговоров, голограмм, свободных ассоциаций, внезапных переходов от одной темы к другой – последовательность, о которой я привык думать как о неизменной, сменилась. После вступительной беседы, задуманной, по-моему, для того, чтобы сделать меня непринужденным (в чем он никогда не имел успеха), мне было велено закатать рукав и лечь на старый медицинский смотровой стол в углу комнаты. Мой отец приказал мне смотреть в стену, на полки, заставленные растрепанными тетрадями. Я почувствовал, как игла входит во внутреннюю сторону моей руки, но я не смог ни сесть, ни взглянуть на то, что отец делал. Затем он выдернул иглу и велел лежать смирно. После показавшегося очень долгим промежутка времени, в течение которого мой отец изредка щупал мой пульс или поднимал мои веки, чтобы взглянуть в зрачки, кто-то в дальнем углу начал рассказывать очень длинную и путаную историю. Отец записывал то, что говорилось, и временами задавал вопросы. Я счел ненужным отвечать, ибо рассказчик делал это за меня. Наркотик, введенный мне, казалось, не ослаблял своего действия с ходом времени. Вместо этого он словно уносил меня все дальше от реальности и того образа сознания, что лучше всего помогал сохранять индивидуальность мысли.

Потрескавшаяся кожа стола исчезла, и теперь это была палуба корабля, или крыло голубя, бьющееся высоко над миром; и меня больше совсем не интересовало, принадлежал ли звучавший голос мне или моему отцу. Иногда он звучал выше, иногда ниже, временами я чувствовал себя говорящим из глубины грудной клетки, много более широкой, чем моя; и его голос, узнаваемый только по мягкому шуршанию страниц тетради, вдруг напоминал мне высокие, пронзительные крики бегающих по улице детей, которые я слышал летом, когда мне удавалось высунуть голову в окошко у основания купола библиотеки.

Эта ночь снова изменила мою жизнь. Наркотики – вроде бы он давал мне по нескольку разных препаратов, – порой давали ощущение, что я не могу лежать спокойно, а бегаю взад и вперед часами, пока идет разговор, или тону в блаженных или неописуемо ужасных грезах; одним словом, они пагубно действовали на мое здоровье. Я часто просыпался по утрам с головной болью, которая мучила меня весь день, и стал подвержен припадкам крайней нервозности и тревоги. Самым пугающим было то, что выпадали целые куски суток, так что я обнаруживал себя проснувшимся и одетым, читающим, идущим и даже говорящим, но абсолютно не помнящим ничего из происходившего с тех пор, как я лежал прошлой ночью в отцовской библиотеке, бормоча что-то неразборчивое в потолок. Уроки, что велись для нас с Дэвидом, не прекратились, но в каком-то смысле мы с Мистером Миллионом поменялись ролями. Теперь я настаивал на соблюдении графика занятий; я выбирал тему и в большинстве случаев опрашивал Дэвида и Мистера Миллиона. Но часто, когда они уходили в библиотеку или в парк, я оставался в постели и читал, и думаю, что много раз я читал и занимался в минуты, когда сознавал себя лежащим в постели, до того момента, когда за мной снова приходил отцовский слуга. Разговоры Дэвида с нашим отцом претерпели ту же характерную перемену в то же самое время; но, должен я заметить, для него эти беседы сделались менее частыми – и становились все реже, пока лето расходовало свою сотню дней, потом перешло в осень и, наконец, сменилось долгой зимой, – и он, кажется, был меньше подвержен действию препаратов: их эффект был для него совсем не так силен.

Если задаться целью определить точное время, то именно той зимой я подошел к концу своего детства. Я впал в какое-то болезненное состояние; странным образом отвратив от детских забав, оно вдохновляло на эксперименты, которые я проводил на маленьких животных, а впоследствии занялся и анатомированием тел, нескончаемым потоком разинутых ртов и остановившихся глаз прибывавших от Мистера Миллиона. Я учился или читал, как я уже сказал, по многу часов; или просто лежал, закинув руки за голову, целыми днями пытаясь восстановить в памяти истории, которым так жадно внимал мой отец. Ни Дэвид, ни я не могли вспомнить достаточно, чтобы создать некую согласованную концепцию относительно истинной природы задававшихся нам вопросов, однако мне все же удалось удержать в памяти некоторое количество обрывочных сцен – уверен, вряд ли имели они место в действительности, зато не сомневаюсь, что по крайней мере какая-то часть их порождена была теми видениями и шепотами, исторгавшимися из моего рта и преследовавшими меня в вихрях и на волнах измененных состояний сознания.

Моя тетушка, прежде такая отчужденная, теперь частенько заговаривала со мной в коридорах и даже навестила нашу комнату. Я узнал, что она управляла всем хозяйством нашего дома, и благодаря ей мне выделили маленькую лабораторию в том же крыле. Но зиму я провел, как уже сказано, за своим эмалированным секционным столом или в постели. Оконное стекло было наполовину залеплено белым снегом, укрывавшим обнаженные стебли серебристой бругмансии. Клиенты моего отца попадались мне на глаза редко: они приходили в мокрых сапогах, со снегом на плечах и шляпах, отдувающиеся и краснолицые, отряхивая пальто в вестибюле. Апельсиновые деревья исчезли, садом на крыше больше не пользовались, а дворик под нашими окнами оживал только поздно вечером, когда полдюжины клиентов и их протеже, наслаждаясь жизнью и распевая на все лады под влиянием распитого, затевали игру в снежки – занятие, неизменно кончавшееся тем, что девиц раздевали и вываливали нагишом в снегу.

Весна застала меня врасплох, как она всегда поступает с теми, кто сидит взаперти. Однажды, когда я еще думал о погоде (если я вообще о ней думал) как о зимней, Дэвид распахнул окно и настоял, чтобы я пошел с ним в парк – и я обнаружил, что уже апрель. Мистер Миллион отправился с нами, и я вспоминаю, что, когда мы вышли через переднюю дверь в маленький садик, открывавшийся на улицу, он оказался весь увит молодыми побегами, в глубине которых скрывался что-то нестройно лепетавший фонтан; Дэвид похлопал железного пса по ухмылявшейся морде и продекламировал:

Тогда же пес возник

Четырехглавый у пределов света.

Я отпустил какое-то банальное замечание насчет его умения считать.

– О нет. У старухи Церберши было четыре головки, ты разве не знал? Четвертая – это ее целомудрие, и она такая сука, что ни один кобель его у нее не отнимет.

Даже Мистер Миллион хихикнул, но позже я подумал, глядя на пышущее здоровьем тело Дэвида, на разворот его плеч, в котором уже проглядывала мужская стать, что, если, как мне всегда казалось, три головы означали мэтра, мадам и мистера Миллиона, то есть моего отца, мою тетушку (то целомудрие[7], которое имел в виду Дэвид) и моего наставника, тогда четвертую следует приварить для самого Дэвида.

Парк для моего братца был, наверное, чем-то вроде рая, но я, чувствуя себя неважно, находил его довольно тусклым, скучным и провел почти все утро, скорчившись на скамье и наблюдая, как Дэвид играет в сквош. Около полудня ко мне присоединилась, не на моей скамейке, но на другой, достаточно близкой, чтобы эта близость ощущалась физически, севшая неподалеку девочка с гипсом на лодыжке. Ее привела сюда на костылях дама – сиделка или гувернантка, усевшись, как я видел, нарочно – между девочкой и мною. Однако у этой неприятной дамы была слишком чопорная осанка для того, чтобы ее опека могла иметь какой-то успех. Она сидела на краешке скамьи, в то время как девочка, вытянув свою поврежденную ногу, откинулась назад и таким образом дала мне хорошо разглядеть свой профиль, а он у нее был совершенно восхитительный; однажды, когда она повернулась с какой-то репликой к чудищу рядом, я смог рассмотреть ее лицо – карминовые губы и фиалковые глаза; скорее круглое, чем овальное, лицо, густая черная челка, наполовину скрывшая лоб; нежно округленные черные брови и длинные изящно выгнутые ресницы. Когда старуха торговка, продававшая кантонские рулеты с яйцом (длиннее ладони, прямо из кипящего масла, так что есть их надо с большой осмотрительностью, словно они отчасти живые), подошла ко мне, я сделал ее своей посланницей и, купив один себе, направил ее с двумя обжигающими лакомствами к девочке и сопровождающему ее чудовищу.

Чудовище, конечно, отказалось, девочка же – я был очарован этим зрелищем – умоляла: ее огромные глаза и горящие щеки красноречиво подтверждали аргументы, расслышать которые мне было трудно, хотя было видно всю пантомиму – «отказ будет беспричинным оскорблением безвинному незнакомцу», я так проголодалась и сама собралась купить рулет», «как глупо отказываться, когда бесплатно получаешь то, что хочешь». Разносчица, явно наслаждавшаяся своей ролью посредницы, изобразила, что вот-вот разрыдается при одной мысли о необходимости возвращать мне золото (которое на самом деле было мелкой бумажкой, почти такой же засаленной, как та, в которую был завернут рулет, и значительно грязнее), и постепенно их голоса стали громче, так что я слышал и девочку, у которой оказалось чистое и очень приятное контральто. Конечно, в конце концов они приняли мой дар: чудовище отвесило мне чопорный поклон, а девочка подмигнула из-за ее спины. Полутора часами позже, когда Дэвид и Мистер Миллион, следивший за ним с края корта, спросили, не хочу ли я позавтракать, я сказал, что хочу, подумав, что когда мы вернемся, я могу сесть поближе к девочке. Мы поели (боюсь, что я был очень тороплив) в маленьком чистеньком кафе возле цветочного рынка; но когда мы вернулись в парк, девочка и гувернантка исчезли.

Мы ушли домой, и меньше чем через час мой отец послал за мной. Я шел с некоторым опасением, потому что было время намного более раннее, чем то, когда обычно происходили наши встречи – еще не появился ни один клиент, а меня обычно приглашали после того, как уходил последний. Но бояться оказалось нечего. Он начал с расспросов о моем здоровье, и когда я сказал, что чувствую себя лучше, чем всю зиму, он принялся в самолюбивой и даже напыщенной манере, настолько не похожей на его обычную чуть усталую резкость, насколько вообще такое отличие можно было вообразить, говорить о своем деле и необходимости для молодого человека быть готовым самому зарабатывать себе на пропитание. Он сказал:

– Я уверен, что ты теперь – ученый-исследователь.

Ответив «Надеюсь, что стал им хотя бы в малой мере», я приготовился к обычному словоизвержению по поводу неоправданности занятий химией или биофизикой в мире, подобном нашему, где промышленная база так слаба; о никчемности экзаменов на государственную должность, которые не определяют даже степени готовности к ним, и так далее. Вместо этого он сказал:

– Рад слышать это. Честно говоря, я попросил Мистера Миллиона поощрять тебя в этом направлении насколько возможно. Уверен, он и так бы делал это: со мной было то же. Эти занятия будут для тебя не только большим удовольствием, но и… – он смолк, шумно прочистил горло и помассировал пальцами голову, – представят изрядную ценность во всех смыслах. И они составляют, как ты мог бы сказать, семейную традицию.

Я сказал – и почувствовал себя именно так, – что счастлив слышать это.

– Ты видел мою лабораторию? Там, за большим зеркалом?

Я не видел, хотя знал, что лаборатория именно за вертящимся зеркалом в библиотеке, и слуги порой говорили о его «лечебнице», где он составлял для них рецепты, ежемесячно осматривал нанятых девушек и иногда оказывал услуги очень личного характера тем клиентам, которые не додумались блюсти верность только нашему заведению и теперь прибегали к посредническим услугам своих более мудрых коллег. Я ответил, что мне бы очень хотелось на нее взглянуть.

Он улыбнулся.

– Однако мы удалились от темы. Наука есть великая ценность: так же, как я, ты найдешь, что она требует бо́льших денежных вливаний, чем производит. Тебе понадобятся реактивы, оборудование, книги и многое другое, равно как и средства на собственную жизнь. Наш бизнес позволяет не слишком бедствовать, и хотя я надеюсь прожить долго – отчасти благодаря науке, – наследник его ты, и в конце концов он станет твоим…

(Значит, я был старше Дэвида!)

– …каждую фазу того, чем мы занимаемся. Поверь мне, все одинаково важны.

Я был так поражен и, честно говоря, повергнут в восторг моим открытием, что пропустил часть сказанного им. Я кивнул, и это было достаточно уместно.

– Отлично. Я желаю, чтобы ты начал с парадных дверей. Этим занималась одна из девиц, и первый месяц она будет с тобой, ибо там следует выучиться большему, чем тебе кажется. Я скажу Мистеру Миллиону, и он все устроит.

Я поблагодарил его, и он, отворяя двери в библиотеку, дал понять, что беседа окончена. Я едва мог поверить, выходя, что это тот же человек, который беспощадно глодал мою жизнь почти ежедневно в предутренние часы.

С событиями в парке я это внезапное повышение не связывал. Теперь я понимаю, что Мистер Миллион, у которого в совершенно буквальном смысле слова имелись глаза на затылке, наверняка доложил моему отцу, что я достиг возраста, когда детские желания, подсознательно устремленные на родителей, начинают полуосознанно распространяться за пределы семьи. В любом случае тем самым вечером я принял на себя новые обязанности и стал тем, кого Мистер Миллион поименовал встречающий, а Дэвид (объясняя первоначальный смысл слова, родственного «вратам») – привратником нашего дома, – и таким образом нашел практическое воплощение тех функций, которые на символическом уровне исполнял железный пес в нашем саду.

Служанка, исполнявшая их ранее, девушка по имени Нерисса [8], выбранная не только потому, что она была из самых хорошеньких, но и самой рослой и сильной, крупнотелая, длиннолицая, улыбчивая девушка с плечами пошире, чем у большинства мужчин, осталась, как обещал мой отец, помогать мне. Наши обязанности были не слишком тягостны, ведь клиенты моего отца были людьми с общественным весом и богатством, не склонные к дракам или громким скандалам, кроме обычных последствий опьянения; и в большинстве случаев они побывали в нашем доме уже не меньше дюжины раз, а некоторые из них – даже сотни раз. Мы звали их прозвищами, бывшими в ходу только здесь (их Нерисса называла мне sotto voce [9], по мере того, как появлялись их обладатели), принимали их одежду и направляли их – или, если нужно, провожали – в разные части заведения.

Нерисса бросалась навстречу (это было жуткое зрелище, полагаю, для всех, кроме самых героических клиентов), позволяла себя ущипнуть, получала чаевые, а потом разговаривала со мной во время перерывов о случаях, когда ее звали наверх – обслужить какого-нибудь знатока, и о деньгах, что она получила в те ночи. Я же усмехался ее шуткам и отклонял чаевые так, чтобы дать клиентам понять, что я – часть управляющего персонала. Большинству напоминаний не требовалось, и мне часто говорили, что я поразительно похож на своего отца.

Когда я служил привратником еще совсем недолго, наверное, всего лишь третью или четвертую ночь, у нас появился необычный посетитель. Он пришел ранним вечером, но это был вечер такого сумрачного дня на самом исходе зимы, что фонари в саду уже час как были зажжены; по улице катили случайные экипажи, но лишь стук их колес доходил из тумана. Я открыл дверь и, как мы всегда поступали с незнакомцами, с вежливым интересом спросил, что ему угодно. Он сказал:

– Я хотел бы поговорить с доктором Обри Вейлем.

Боюсь, что у меня был очень глупый вид.

– Это Салтимбанк-стрит, 666?

Конечно да; и имя доктора Вейля, хотя я не мог ни с чем сразу отождествить ero, задело что-то в памяти.

Я решил, что это один из клиентов, которые использовали дом моего отца в качестве adresse d’accommodation [10]; так как посетитель выглядел совершенно пристойно, мне вовсе не было нужды держать его в дверях и спорить, невзирая на частичное прикрытие, обеспеченное садом, я пригласил его войти; потом я послал Нериссу за кофе, чтобы несколько минут поговорить с ним наедине в приемной, которой заканчивался вестибюль.

Этой комнатой пользовались очень редко, и служанки, вытирая пыль, обходили ее, что я и отметил, едва отворив дверь. Решив про себя рассказать об этом тетушке, я тут же вспомнил, где и когда слышал об этом Вейле. Моя тетушка, в тот самый первый случай, когда я говорил с нею, касалась его теории, что мы на самом деле – туземцы Сент-Анн, перебившие настоящих земных колонистов и скопировавшие их так подробно и точно, что вовсе позабыли наше собственное прошлое. Незнакомец уселся в одно из пыльных позолоченных кресел. У него была борода, очень черная и более пышная, чем допускалось по господствовавшей тогда моде, и если бы не кожа лица, он был бы даже красив – но она была такой бесцветной, почти белой, что это выглядело каким-то уродством. Его темная одежда была необычно тяжела, как войлок, и я вспомнил, как услышал от кого-то из клиентов, что рейсовый звездолет с Сент-Анн приводнился вчера в бухте, почему и спросил, не был ли он на его борту. Мгновение он казался изумленным, затем рассмеялся.

– А ты неглуп, я вижу. Ну а живя с доктором Вейлем, наверняка знаком и с его воззрениями. Нет, я с Земли. Меня зовут Марш. – Он подал мне свою карточку, и я прочитал ее дважды, прежде чем смысл изящно оттиснутых на ней сокращений отложился в моем мозгу. Мой посетитель был земным ученым, кандидатом антропологических наук.

Я сказал:

– Я отнюдь не пытаюсь сострить. Я подумал, что вы могли быть с Сент-Анн. Здесь большинство из нас относятся к одному и тому же планетному фенотипу, за исключением цыган и преступников, а вы отнюдь не походите на его представителя.

Он заметил:

– Я и сам обратил на это внимание. О вас можно сказать ровно то же самое.

– Мне часто говорят, что я очень похож на своего отца.

– Да? – Он посмотрел на меня как-то особенно пристально. – Скажите, вы клон?

– Кто? – Я слышал это слово, но связывал его исключительно с ботаникой, и, как это со мной обычно бывало, когда я хотел блеснуть своими познаниями, я снова ощутил себя глупым первоклашкой.

– Я говорю о партеногенетическом размножении, так что новый индивидуум – или индивидуумы, можно получать тысячи, если захочется, – будет обладать генетической структурой, идентичной родителю. Это не согласуется с нуждами эволюции, поэтому на Земле такая практика незаконна, однако я думаю, что здесь за такими вещами следят не очень пристально.

– Вы говорите о людях?

Он кивнул.

– Никогда о таком не слышал. Сомневаюсь, что вы найдете здесь необходимую технологию: мы слишком отстали от Земли. Конечно, мой отец мог бы придумать для вас кое-что.

– Я не собираюсь делать ничего такого, – возразил он.

Тут вернулась Нерисса с кофе, и тем самым оставила невысказанным все, что мог еще поведать доктор Марш. Честно говоря, предположение насчет своего отца я высказал больше по привычке и подумал, что это маловероятно, выкинуть такой биохимический tour de force [11], но возможность есть всегда, особенно за крупное вознаграждение. Мы молчали, пока Нерисса расставляла чашки и наливала; когда она ушла, Марш оценивающе сказал:

– Весьма необычная девушка.

Я обратил внимание, что у него необычные глаза: ярко-зеленые, без коричневых крапинок, обычных для большинства зеленоглазых. Я очень хотел расспросить его о Земле и новых разработках, используемых там, и мне уже не раз приходило в голову, что девушки могут оказаться эффективным способом задержать его здесь или по крайней мере вернуть его сюда. Я сказал:

– Вам надо увидеть некоторых поближе. У моего отца прекрасный вкус.

– Я бы лучше повидал доктора Вейля. Или это он ваш отец?

– О нет! – сказал я с искренним сожалением.

– Но он здесь живет, или по крайней мере это тот адрес, что мне дали. Салтимбанк-стрит, 666, Порт-Мимизон, Департамент де ла Мэн, Сен-Круа.

Он выглядел очень целеустремленным; казалось, что, если я просто объясню ему, что вышла ошибка, он уйдет. Я сказал:

– Я слышал о гипотезе Вейля от моей тетушки. Она ее ярый сторонник. Может быть, попозже, вечером, вы захотите побеседовать с нею?

– Не могу ли я увидеться с ней сейчас?

– Моя тетушка принимает очень немногих; открoвенно говоря, мне рассказывали, что она поссорилась с моим отцом еще до моего рождения и редко покидает свои апартаменты. Управляющие отсылают ей доклады, и она, как я полагаю, ведет всю нашу домашнюю бухгалтерию, но очень редко можно увидеть мадам вне ее комнат или же впустить кого-то незнакомого туда.

– А почему вы говорите об этом мне?

– Чтобы вы поняли, что даже при наилучшем стечении обстоятельств для меня может оказаться невозможным устроить вам эту встречу. Пo крайней мере нынче вечером.

– Вы можете просто спросить, знает ли она теперешний адрес доктора Вейля, и если да, то где это.

– Постараюсь помочь вам, доктор Марш. Честно.

– Но вы не думаете, что так будет проще всего?

– Увы, нет.

– Другими словами, если вашу тетушку просто попросить об этом и не дать ей возможности составить обо мне свое суждение, то она может отказать мне в информации, даже если ей известен адрес?

– Было бы полезно сначала немного побеседовать. Есть много всего, что я желал бы узнать о Земле.

На мгновение мне показалось, что под черной бородой промелькнула сдержанная разочарованная усмешка. Он сказал:

– Но это я бы хотел для начала…

Его снова прервала Нерисса, наверное, с тем, чтобы узнать, не требуется ли нам чего-либо еще с кухни. Я готов был придушить ее, когда доктор Марш запнулся на полуслове и сказал:

– А не может ли эта девушка спросить вашу тетю, примет ли она меня?

Соображать пришлось быстро. Я рассчитывал пойти сам и, выдержав паузу, вернуться и объявить, что моя тетушка готова принять доктора Марша позднее, что дало бы мне добавочную возможность расспросить его, пока он будет ждать. Но была еще и вероятность (без сомнения, преувеличенная моей жаждой узнать о новых открытиях, сделанных на Земле), что он не станет ждать – или, когда и если все же встретится с тетушкой, непременно упомянет об этом инциденте. Если же я пошлю Нериссу, то останусь с ним, по крайней мере, до тех пор, пока она будет бегать к тетке, да еще есть основательный шанс, что моя тетушка окажется занятой каким-то делом, которое захочет довести до конца, прежде чем встречаться с незнакомцем.

Я разрешил служанке уйти, а доктор Марш дал ей одну из своих карточек, написав на обороте несколько слов.

– А теперь, – сказал я, – что вы собираетесь у меня спросить?

– О, про этот дом; на планете, колонизированной всего два века назад, он выглядит абсурдно старым.

– Он и был выстроен сто сорок лет назад, но у вас на Земле есть, должно быть, и намного старше.

– Думаю, что да. Их там сотни. Но один из них приходится на тысячу таких, которым меньше года. Здесь же почти все здания, что я видел, так же стары, как это.

– Мы здесь никогда не сбивались в кучу, и нам не приходилось ничего сносить; так говорит Мистер Миллион. И сейчас тут меньше людей, чем было пятьдесят лет назад.

– Мистер Миллион?

Я рассказал ему о Мистере Миллионе, а когда закончил, он сказал:

– Похоже, что у вас здесь есть несвязанный симулятор десять-девять, что весьма интересно. Ведь их было сделано всего несколько штук.

– Симулятор десять-девять?

– Миллиард, десять в девятой степени. В человеческом мозгу несколько миллиардов синапсов; но было открыто, что их деятельность прекрасно можно воспроизвести в компьютерной симуляции…

Казалось, не прошло и минуты, как Нерисса ушла, и вот она уже возвратилась. Присев перед доктором Маршем, она объявила:

– Мадам примет вас.

Я пробурчал:

– Сейчас?

– Да, – бесхитростно ответила Нерисса. – Мадам сказала, прямо сейчас.

– Тогда я провожу доктора. Останься у дверей.

Я сопровождал доктора Марша по темным коридорам, идя в обход, чтобы времени было побольше, но он, казалось, выстраивал в уме вопросы, которые хотел задать моей тетушке, пока мы шли мимо облезлых зеркал и рассохшихся ореховых столиков, и отвечал мне односложно, когда я пытался выспросить его, что происходит на Земле. У дверей тетушки я постучал. Она отворила сама; край ее черной юбки пусто свисал над ковром, куда еще не ступала нога человека, но я не думаю, что доктор Марш это заметил. Он сказал:

– Искренне сожалею, что обеспокоил вас, мадам, и делаю это лишь потому, что ваш племянник сказал мне, что вы можете помочь мне отыскать автора гипотезы Вейля.

Моя тетушка сказала:

– Доктор Вейль – это я. Входите, пожалуйста, – и закрыла за ним дверь. Я остался стоять в коридоре с разинутым ртом.

Я упомянул об этом происшествии при Федрии, когда мы повстречались в следующий раз, но ей было интереснее разузнать о доме моего отца. Федрией [12], если я еще не называл тут этого имени, звалась девочка, что сидела неподалеку от меня, когда я смотрел, как Дэвид играет в сквош. Она была представлена мне в следующую встречу не кем иным, как той самой чудовищной гувернанткой, которая помогла ей усесться рядом со мной и, о чудо из чудес, быстро отступила на точку, где, сохраняя возможность наблюдать за происходящим, по крайней мере не могла нас подслушать. Федрия вытянула перед собой сломанную лодыжку до середины гравийной дорожки и улыбнулась самой очаровательной улыбкой.

– Ты не возражаешь, если я присяду здесь? – У нее были превосходные зубки.

– Буду в восторге.

– Ты еще и удивлен. У тебя глаза становятся большими, когда ты удивляешься, ты не знал?

– Я удивлен. Много раз я приходил сюда, надеясь отыскать тебя, но тебя здесь не было.

– И мы приходили поискать тебя, и тебя тоже здесь не было, но я думаю, что никто не может себе позволить проводить в парке много времени.

– Я могу, – сказал я, – и я бы так и сделал, если бы знал, что и ты меня ищешь. Все же я приходил сюда так часто, как мог. Боялся, что она, – я покосился на чудище, – не позволит тебе вернуться. Как ты ее уговорила?

– Я не уговаривала, – сказала Федрия. – Ты что, не догадываешься? Ничего не знаешь?

Я признался, что не знаю. Я чувствовал себя дураком и был дураком по крайней мере в том, что говорил, потому что большая часть моего мозга была занята не тем, что формулировала ответы на ее замечания, но пыталась запечатлеть в памяти дивные переливы ее голоса, фиалковое великолепие ее глаз, даже слабый аромат ее кожи и мягкое, теплое прикосновение ее дыхания к моей холодной щеке.

– Так что, – говорила Федрия, – когда тетя Урания [13] – на самом деле она бедная кузина моей матери, – явилась домой и рассказала отцу о тебе, он выяснил, кто же ты такой, и вот я здесь.

– Ну да, – сказал я, а она рассмеялась.

Федрия была одной из тех девочек, кто вынужден разрываться между надеждой на супружество и мыслью о продаже. Дела ее отца, как она сама сказала, были ненадежны. Он спекулировал корабельными грузами, главным образом с юга – тканями и лекарствами. Большую часть времени он был должен крупные суммы, которые кредиторы не могли надеяться получить, разве что изъявляли желание ссудить ему еще больше. Он должен был, по идее, умереть нищим, но в то же время успел вырастить дочь, дав ей превосходное образование и снабдив деньгами для пластической хирургии.

Если к тому времени, когда она достигнет брачного возраста, он сможет позволить себе дать ей хорошее приданое, она свяжет его с более состоятельной фамилией. Если же у него будет туго с деньгами, девочка принесет ему пятидесятикратную цену обычного уличного ребенка. Конечно, для любой из этих целей наша семья была бы идеальной.

– Расскажи мне о вашем доме, – попросила она. – Знаешь, как его называют ребята? Cave Canem [14], или просто «Каве». Мальчишки считают, что это круто – побывать там, и все врут об этом. Почти никто не был.

Но я хотел поведать ей о докторе Марше и земных науках, а почти так же сильно – разузнать о ее мире, о «ребятах», которых она упомянула так небрежно, школе и семье, и она тоже хотела рассказать об этом. К тому же, хотя я сперва собирался в деталях описать услуги, которые наши девушки предоставляли состоятельным покровителям, были еще вещи, которые требовалось обсудить более настоятельно, вроде способности моей тетушки спускаться по лестнице, не касаясь ступенек.

Мы купили по рулету с яйцом у той же старухи, чтобы съесть их под холодным солнцем, и обменивались доверительными рассказами, и как-то расстались не только влюбленными, но и друзьями, обещая друг другу назавтра встретиться снова. Где-то ночью, – полагаю, почти тогда же, когда я вернулся, вернее, был возвращен, ибо едва мог идти от усталости, – к себе в постель после нескольких часов, проведенных наедине с отцом, погода переменилась.

Задержанный выдох поздней весны, или, может статься, раннего лета, проник сквозь ставни, и огонь в печурке нашей крошечной комнаты, казалось, тотчас же погас от смущения. Лакей моего отца, распахнув створки, впустил в комнату благоухание, принесшее с собой мысль о снегах, что тают сейчас в вечнозеленых лесах на северных склонах недоступно далеких гор. В десять часов я условился встретиться с Федрией и поэтому, прежде чем уйти в библиотеку, оставил соответствующую записку на столике у кровати, попросив разбудить меня на час раньше обыкновенного. Той ночью я спал, вдыхая нежный весенний аромат, и меня одолевали мысли – полубред, полуплан – о том, как нам с Федрией рано или поздно удастся скрыться от надсмотрщицы и уединиться на лужайке меж невысоких трав и голубых с желтым цветов.

Когда я проснулся, был час дня, за окнами лил дождь. Мистер Миллион, сидевший в углу и читавший книгу, любезно сообщил, что такая погода установилась с семи утра, а поэтому он не удосужился исполнить мою инструкцию. Меня, как обычно после заполночных бесед с отцом, преследовала тупая головная боль. Чтобы утишить ее, я взял один из порошков, которые он прописал мне, серый с анисовым запахом. Мистер Миллион заметил:

– Ты неважно выглядишь.

– Я так надеялся пойти в парк, – простонал я.

– Я знаю.

Он покатился через комнату, направляясь ко мне. Внезапно я припомнил, как доктор Марш назвал его несвязным симулятором. Когда-то, когда я еще был совсем мал, мне доставило немалое удовольствие впервые прочесть символы, выгравированные на его металлической голове. Теперь, впервые с той поры, я нагнулся, что дорого обошлось моей голове, и прочел их: они почти стерлись от времени. Там стояла эмблема земной кибернетической компании, а также, как я всегда считал, его имя: М ● Миллион (Мистер Миллион? Месье Миллион?).

И тогда я вспомнил, что точка в некоторых системах математической нотации используется как символ умножения. Это осознание свалилось на меня, как удар на задремавшего в уютном кресле человека. Он понял, о чем я думаю, по изменившемуся выражению лица.

– Память емкостью в тысячу миллионов слов, – прокомментировал он, – английский биллион или французский milliard, в латинской системе М обозначает 1000. Я как-то думал, что тебе это уже стало ясно [15].

– Ты… несвязанный симулятор. А каким бывает связанный симулятор, и кого ты имитируешь? Моего отца?

– Нет.

Лицо на экране, о котором я всегда привык думать как о принадлежащем Мистеру Миллиону, отрицательно покачало головой.