Читать книгу Русский дневник - Джон Стейнбек - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Предисловие

Сьюзен Шиллинглоу

III

ОглавлениеВ 1946–1947 годах Джон Стейнбек переживал личный и профессиональный кризис, в котором нашли отражение неясность и неопределенность, связанные с начавшейся холодной войной. В недавно купленном доме на Семьдесят восьмой улице в Нью-Йорке был сделан ремонт. Центром дома стал «рабочий подвал – серые бетонные стены, цементный пол и трубы над головой». Его брак медленно разрушался. Бравируя, Стейнбек объявлял, что он счастлив в четырехлетнем союзе с Гвин Конгер, который принес ему статус отца двух сыновей. Но на самом деле ситуация была гораздо менее оптимистична. Он с трудом поддерживал устойчивый интерес к своему новому роману «Заблудившийся автобус», опубликованному в феврале 1947 года. Он лихорадочно пытался создать идеальное рабочее пространство и даже играл с идеей (она упоминается в дневнике, который писатель вел около года) писать в совершенно темной комнате. В обтекаемых фразах он высказывал свои подозрения в том, что у Гвин завязался роман на стороне, и с присущей ему силой взрывался с обвинениями мира за пределами своего кабинета:

«Наши лидеры, похоже, чокнулись. Когда-нибудь они перетащат страну через край безумия и погубят ее. Да поможет нам Бог! Наше время становится все более сложным. Дошло уже до того, что человек не может даже проанализировать свою собственную жизнь, не то что распоряжаться ею. Что за время, что за время! После бомбежки наш замечательный дом будет лежать в руинах. Но и все остальные тоже. Так что – вперед! Продолжаю писать неважный роман, тщательно избегая всего своевременного…»

Все это смутное время писатель находится на ножах и с женой, и со всем миром. «Автобус» продвигается очень медленно, и изнуренный Стейнбек иногда переключается на другие проекты, прерывая работу над романом. Его дневник хранит следы все более сильных душевных терзаний, связанных с попытками прийти к соглашению с иррациональностью и сложностью послевоенной Америки. 15 октября 1946 года он набросал отрывок под названием «Ведьмы Салема», синопсис кинофильма, в котором «средствами кино исследуются истерия и несправедливость общества». Из этого, впоследствии прерванного, начинания родилась пьеса «Последняя Жанна», которая «имеет отношение к колдовству». В ней говорилось: «В современном мире нам лучше прислушаться к тому, что нынешняя Жанна говорит об атомной бомбе, потому что это последняя Жанна, которая может сказать нам, что нужно делать». За всеми этими проектами и явной неудовлетворенностью жизнью у Стейнбека, несомненно, стояло желание бежать – из страны, от сложной ситуации в семье и т. п. В 1945 году он отклонил просьбу написать о судах над военными преступниками, которые проходили в Европе. В этом смысле поездка в Советский Союз, идею которой предложили в New York Herald Tribune, обещала Стейнбеку облегчение. Он уже был в СССР короткое время летом 1937 года (а не в 1936-м, как он пишет в книге) со своей первой женой, Кэрол, и хотел увидеть, во что превратила страну война.

Поездка также предоставляла ему возможность поэкспериментировать как писателю. Работая над завершением романа «Заблудившийся автобус», Стейнбек записал в своем дневнике: «Я наконец-то понял, что я мог бы сделать в России. Я мог бы написать подробный отчет о поездке. Путевой дневник. Такого никто не делал. А это одна из тех вещей, которые людям интересны, и это то, что я могу сделать и, наверное, сделать хорошо. Это может поправить дела». На данном этапе, когда его романы и синопсисы пьес не приносили ожидаемых плодов (романы казались мелкими, а наброски к пьесам – не в меру аллегорическими), журналистика обещала сорокапятилетнему писателю точность, актуальность и гарантированную аудиторию. «Дневник» также давал возможность поэкспериментировать с прозой, доведенной до фотографической целостности.

В 1947 году тридцатитрехлетний Роберт Капа, известный военный фотограф, тоже томился бездельем, хотя говорил, что «очень рад стать безработным военным фотографом». В начале того же года он закончил подготовку к печати книги «Немного не в фокусе» – сборника военных фотографий со своим текстом. Как фотограф он искал для себя на пока еще мирной земле новый вызов – и к тому же уже давно хотел съездить в Советский Союз. С тех пор, как в 1935 году выходец из Венрии Эндрё Фридман выдумал образ Роберта Капы, богатого американского фотографа, снимающего Париж, неугомонный Капа мастерски запечатлел образы нескольких войн. В частности, он снимал для журнала Life высадку союзников в Нормандии в 1944 году. «…Для военного корреспондента пропустить высадку десанта, – говорил он, – это все равно как для человека, вышедшего после пяти лет отсидки в тюрьме Синг-Синг, отказаться от любовного свидания с Ланой Тёрнер». Капа сделал себе имя во время гражданской войны в Испании своей фотографией падающего солдата, сраженного пулеметным огнем фашистов. В 1938 году, оплакивая смерть своей любимой девушки Герды, которая погибла во время сражения при Брунете, Капа уехал в Китай, где стал свидетелем китайско-японского конфликта, а в конце этого года вернулся в Европу уже знаменитым мастером, известным во всем мире. Таковым он на всю жизнь и остался. «Это далеко не бесстрастный, пассивный созерцатель, который просто наблюдает войну из безопасного места, – отмечает его биограф. – Он был глубоко обеспокоен исходом войны против фашизма и всегда был готов рисковать своей жизнью, чтобы сделать отличные фотографии». «Что делает Капу великим фоторепортером?» – спрашивал себя журналист, оказавшийся на ретроспективной выставке его работ в 1998 году. И сам же отвечал: «Мы видим его жажду жизни, присущее ему сочетание настойчивости и сострадания. Художественный посыл его фотографии больше связан с его чувствами – а они всегда были подлинными и глубокими». Говоря словами самого Капы, великая фотография – это «запечатленное мгновение, которое расскажет тому, кто там не был, больше правды, чем вся сцена».

Приверженность психологической правде делала Роберта Капу художественным единомышленником Джона Стейнбека. Как писал Стейнбек, отдавая дань памяти Капы после безвременной гибели фотографа в 1954 году, «он мог сфотографировать движение, веселье и разбитое сердце. Он мог сфотографировать мысль. Он создал свой мир, и это был мир Капы. Посмотрите, как он передает бескрайность русского пейзажа одной длинной дорогой и одинокой фигурой человека. Посмотрите, как его объектив умеет заглядывать через глаза в душу человека».

Как отмечает Роберт Капа, сотрудничество между этими двумя беспокойными и творческими натурами началось так:

«В начале недавно изобретенной войны, которая была названа холодной войной… никто не знал, где именно будут находиться поля ее сражений. Размышляя о том, чем бы заняться, я встретил господина Стейнбека, у которого были свои собственные проблемы. Он боролся с неподатливой пьесой и, как и я, поеживался от холодной войны. Короче, мы объединились в команду холодной войны. Нам казалось, что словосочетания вроде „железный занавес“, „холодная война“, „превентивная война“ полностью исказили мысли людей и уничтожили их чувство юмора. Тогда мы решили предпринять старомодный вояж в духе Дон Кихота и Санчо Панса – проникнуть за железный занавес и обратить наши копья и перья против нынешних ветряных мельниц».

Эксцентричное заявление Капы о цели поездки на самом деле показывает, почему «Русский дневник» во многом превосходит современные ему, но более амбициозные и даже более информативные произведения о послевоенной России. Типичным в этом смысле является книга апологета советского эксперимента доктора Хьюлетта Джонсона, настоятеля Кентерберийского собора, «Советская Россия после войны» (Soviet Russia Since the War, 1947), в которой провозглашается «наша ответственность за понимание России» и предлагается широкий диапазон тем вроде «Молодая женщина аристократического происхождения», «Советские женщины ведут за собой мир», «Детство в стране Советов», «Планирование в промышленности». Цель Стейнбека и Капы была гораздо более скромной; в отличие от Джонсона, у них не было никакой политической повестки дня.

Другие, менее ангажированные авторы, часто перекликались в своих намерениях с целями Стейнбека и Капы (понять русских), но охват тем у них был гораздо шире. Так, Эдвард Крэнкшоу в книге «Россия и русские» (Russia and the Russians, 1948) стремился «создать образ русского народа, его культуры, его политических идей на фоне неизменности ландшафта и климата». В его фолианте множество страниц занимают описания великой русской равнины и подробный конспект русской истории, но «живой образ далекого народа» возникает лишь как серия статистических выкладок: двадцать пять лет назад, напоминает он своим читателям, четыре пятых населения России составляли крестьяне, в то время как в 1948 году крестьянствовала лишь половина жителей. Столь же амбициозные планы были у Джона Л. Штрона, журналиста и президента Американской ассоциации редакторов сельскохозяйственных изданий. В своей книге «Просто скажите правду: неподцензурная история того, как живут простые люди за русским железным занавесом» (Just tell the truth: The Uncensored Story of How the Common People Live Behind the Russian Iron Curtain, 1947) он пишет, что «хотел встретиться и поговорить с советскими людьми, чтобы с помощью серии статей и радиопередач познакомить с ними американцев»: «Более всего меня интересовали простые люди». Посещая колхозы, он видит ущерб, нанесенный войной, видит, что там нет мужчин, и, как и Стейнбек, приходит к выводу, что «именно женщины являются настоящими героями аграрного фронта – женщины, которые делали практически всю работу на земле во время войны и которые даже сегодня выполняют восемьдесят процентов работ, проводимых в колхозах».

Но русские женщины Стейнбека и Капы, не отягощенные статистикой и обобщениями, выглядят куда более убедительно: достаточно вспомнить остроумную крестьянку, которая трясет огурцом перед фотоаппаратом Капы. Или Мамочку, известную деревенскую кулинарку, владелицу новой коровы Любки, у которой нет такого замечательного характера, как у ее бывшей и по-прежнему любимой коровы Катюшки. Фотографии Капы, как и проза Стейнбека, избегают общих планов в пользу портретов. Их совместное обязательство – фиксировать только то, свидетелями чему они были, основываться на виденных картинах, а не на рассуждениях и исследованиях. И это делает их рассказ насыщенным и полным. Как это ни парадоксально, их подход – описывать только то, что видели сами – более точно отражает сталинский Советский Союз, где гости видели только сцены, тщательно срежиссированные советскими официальными лицами. Иностранные журналисты обычно проделывали тот же путь, что и Стейнбек с Капой, – они двигались по так называемому водочному кольцу; граждане западных стран, как правило, посещали Москву, Киев и Тбилиси, а это все были туристические центры.

Некоторые из отчетов о поездках, написанных в середине XX века, несомненно, дополняют и усиливают восприятие текста Стейнбека. Так, журналист Маршалл Макдаффи в книге «Красная ковровая дорожка. Россия: 10 000 миль по хрущевской визе» (The Red Carpet: 10,000 Miles Through Russia on a Visa From Khrushchev) пишет о своей поездке 1953 года, но сравнивает ее с опытом пребывания в России в 1946 году. Недоумевая, почему русские так щедро кормят гостей, он пишет о визите 1946 года следующее:

«Начнем с того, что мы были членами аккредитованного дипломатического представительства ООН, но русские, похоже, думали, что нас надо развлекать. Во-вторых, в стране была нехватка еды. Так что удивительным образом всякий официальный обед или намазывание маргарина на хлеб приобретали особое значение, становились символическим жестом. В-третьих, я часто подозревал, что наш визит становился для местных чиновников поводом отказаться от существовавшей экономии и получить немного жирной пищи, которую в противном случае получить было нельзя. Наконец, в России издавна существовал обычай развлекать иностранных гостей таким образом… Всюду, где побывала наша миссия, мы сталкивались с весьма сложными процедурами приема пищи, которые с неизбежностью сопровождались чередой многочисленных тостов».

Стейнбека и Капу тоже, конечно, чествовали подобным образом, но писатель сторонился обобщения и анализа, делая выбор в пользу юмора – особенно когда посидел еще за одним столом на банкете в Грузии, «где в качестве закусок подавали жареных цыплят, причем на каждую порцию приходилось по половине цыпленка». Именно юмор, с которым автор описывает советское гостеприимство, а также симпатия, с которой он относится к подобным проявлениям щедрости, объясняют привлекательность этого материала и всей книги Стейнбека.

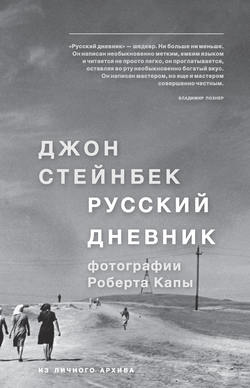

«Русский дневник» – это записки о сорокадневной поездке в Советский Союз, которая продолжалась с 31 июля до середины сентября 1947 года. Книга вышла в апреле 1948 года после того, как фрагменты ее были опубликованы в New York Herald Tribune (начиная с 14 января 1948 года отрывки из книги публиковались на третьей полосе газеты вплоть до 31 января) и в журнале Ladies’ Home Journal (февраль). Как и большинство работ Стейнбека после «Гроздьев гнева», «Дневник» получил очень разные отзывы. Луи Фишер, писавший для Saturday Review, не оставил от книги камня на камне (исключение составили фотографии Капы, которые он назвал «чудесными»). Некоторые критики посчитали, что в книге упрощена глубокая тема, что она добавляет мало нового к знаниям читателей о России, что в ней перепевается уже написанное. «Если говорить о книгах о России, – писал Орвилл Прескотт в New York Times, то „Русский дневник“ написан намного лучше, чем большинство из них, но он же является более поверхностным, чем многие из них». С ним согласился Стерлинг Норт: «Возникает вопрос, насколько еще более поверхностными могут стать книги о России?… Иначе и быть не может, если знания авторов о России, их интерес к России и их отношение к России не поднимаются выше уровня еды, питья и получения приятных поверхностных впечатлений». Конечно, Стейнбек намеренно и сознательно избегает исторического контекста, политической риторики и детального анализа – и сам снова и снова напоминает об этом своим читателям. Как позже сообщал Капа, по сути, «всякий раз, когда нам задавали вопросы об отношении к политике правительства Соединенных Штатов, мы всегда решительно заявляли, что даже если бы мы не были согласны с некоторыми из аспектов этой политики, мы никогда бы не стали критиковать ее за пределами Соединенных Штатов». Автор одной из самых вдумчивых и благожелательных рецензий Виктор Бернштейн размышлял на эту тему так: «Я вовсе не уверен, что отказ Стейнбека от роли интерпретатора оправдывался только его намерениями. Это старая, старая история теории и практике журналистики. Сколько из невиденного автором должно попасть в историю, чтобы сделать ее понятной, чтобы она обрела свои корни, чтобы в ней прослеживалась перспектива? Сколько невиденного должен был внести Стейнбек в свою книгу, чтобы сделать ее по-настоящему объективной, а не просто поверхностной?»

Конечно, она была поверхностной – хотя бы потому, что очень немногие знали, и чуть больше людей догадывались о том, что происходило в сталинском Советском Союзе. Взгляды Соединенных Штатов на послевоенную Россию, по сути, подвергались сильным искажениям. Как заметил Артур Миллер в своей автобиографии «Наплывы времени», в 1947 году «немцы, похоже, становились нашими новыми друзьями, тогда как спасители-русские оказывались отброшены в стан врагов. На мой взгляд, это было подлостью. Мучительный сдвиг, быстрая переклейка ярлыков „добро“ и „зло“ на двух народах нанесли непоправимый урон представлению о том, что хотя бы в теории в мире существует порядочность». В эти годы Советский Союз вообще мало кто понимал. Характерен в этом смысле ответ на книгу Стейнбека, который опубликовал в 1948 году один украинский профессор, тогда живший в Мюнхене. Ответ был озаглавлен так: «Почему вы не хотите видеть, господин Стейнбек?» Лучше было бы спросить, что Стейнбек увидел еще. Естественно, он знал о Советском Союзе больше, чем говорил, поскольку был там раньше (но никогда не говорил о своей с Кэрол поездке в 1937 году). Однако в 1947 году он с большим чувством и пониманием писал только о том, что видел, и в тех художественных рамках, которые он сам себе поставил. А видел он, повторюсь, только то, что русские разрешили увидеть ему и всем другим гостям: обновленную версию потемкинской деревни.

Другие американские обозреватели нашли книгу весьма удовлетворительной, «объективной, беспристрастной». Она «легко читается, потому что Стейнбек любит людей и потому, что у него есть чувство юмора, которое никогда его не покидает». «Это одна из лучших книг о России с тех пор, как Морис Бэринг в 1922 году написал свой „Кукольный театр моей памяти“» (Puppet Show of Memory), – распространяется автор рецензии в New York Sun. Стейнбек «обладает самым наблюдательным глазом, самым невозмутимым чувством юмора, а по владению английским языком превосходит любого американского современника. Стиль Стейнбека – одно из чудес нашего времени. В нем нет ничего претенциозного…» Бернштейн, как и прочие, высоко оценил фотографии Капы, в которых «зафиксирована окружавшая его строгая и полная запретов проза жизни, но при этом они богаты эмоциями и вниманием к деталям». Благосклонные обозреватели признавали, что книга Стейнбека и Капы поможет Западу лучше «понять чувства русских» и внесет реальный вклад в их понимание в целом. Но вместе с тем автор одного из самых прочувствованных откликов задавал непростой вопрос: «Каковы будут политические последствия появления такой книги?» Джозеф Генри Джексон, писавший для San Francisco Chronicle, отмечал, что текст не порадует ни одну из политической фракций – что, собственно, признавал в последнем абзаце своей книги сам автор. «Это хорошо, – отмечал Джексон, – что наши истые леваки, вероятно, будут недовольны тем, что двух американцев, посетивших лучшее место в мире, часто раздражало, как русские ведут дела, раздражали многие мили красной ленты, которая не пускала их туда, куда они хотели попасть». «С другой стороны, – продолжал Джексон, – наши закаленные правые также будут раздражены появлением этой книги на том основании, что никто не имеет права сказать доброе слово о русском, если это только не мертвый русский».

Действительно, эта поездка в Россию возродила у Стейнбека и Капы призраки их прошлых политических целей. Подозрение, что книга «Гроздья гнева», в которой «мы» превалирует над «я», является коммунистической пропагандой, надолго задержалось в сознании некоторых американцев – прежде всего, конечно, ФБР, которое еще 1943 году завело на него дело. Правда же заключалась в том, что Стейнбек уже давно презирал коммунистические взгляды: так, в книге «И проиграли бой», романе о бастующих рабочих Калифорнии, он показывает корыстных коммунистических организаторов, которые ради своей партии готовы пожертвовать чаяниями людей. При выпуске книги «Гроздья гнева», в которой подчеркивается необходимость справедливого отношения к рабочему человеку, Стейнбек настоял на том, чтобы на форзаце был напечатан «Боевой гимн Республики» – так чтобы ни у кого не было бы никаких сомнений относительно его патриотизма. «Фашистская толпа попытается саботировать эту книгу, потому что она революционная, – писал он своему издателю. – Они будут пытаться придать ей коммунистический уклон. Но „Боевой гимн“ – это американская патриотическая песня, так что это сразу покажет, что книга написана для всех американцев».