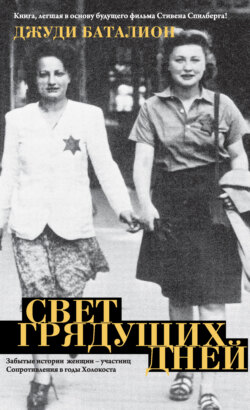

Читать книгу Свет грядущих дней - Джуди Баталион - Страница 11

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть 1

Девушки из гетто

Глава 3

Женщины, начало борьбы

ОглавлениеЦивья и Фрумка

Декабрь 1939 года

В канун Нового года[87] Цивья находилась на северо-востоке Польши, неподалеку от Чижева, города, уже разрушенного войной. Морозный воздух сковал ей щеки. Шажок за шажком. В темноте она пробиралась по извилистым тропинкам, снег доходил ей чуть ли не до шеи, у нее совсем замерз подбородок. Каждый угол, каждый поворот мог оказаться последним. Цивья была единственной женщиной и единственной еврейкой в группе польских студентов, которые нелегально переходили советско-саксонскую границу. Они надеялись, что если их схватят, то это будут немцы, а не русские большевики, которых они ненавидели. Цивья же «дрожала от страха при мысли, что ее схватят нацисты»[88]. Ближе к рассвету они благополучно достигли территории, подконтрольной Германии. Цивья снова была в своей старой Польше.

Мечтой большинства евреев было сбежать от фашистской оккупации. Цивья, напротив, вернулась на оккупированную территорию.

В то время как Реня только начала испытывать на себе ужасы немецкой оккупации в Енджеюве, в других частях Польши образовывалось новое сообщество с авангардными идеями, которому предстояло решительно изменить ее жизнь. Несмотря на войну, еврейские молодежные движения продолжали существовать. Вернувшись в сентябре 1939 года из летних лагерей, их члены не только не самораспустились, но сплотились еще крепче, они постоянно перегруппировывались и корректировали свои задачи под руководством своих пламенных и отважных лидеров, многие из которых легко могли бежать, но не бежали. Они остались, некоторые даже вернулись и принялись организовывать остатки польского еврейства.

* * *

Одним из таких лидеров была Цивья, скромная и серьезная молодая женщина, родившаяся в 1914 году в религиозной семье, принадлежавшей к низшему слою среднего класса, в местечке Бытень, единственная улица которого освещалась керосиновыми фонарями. Родители Цивьи Любеткин хотели, чтобы она благополучно встроилась в польское общество, поэтому отправили ее в польскую государственную начальную школу; после уроков она также посещала занятия по ивриту, была звездой в группе и научилась свободно говорить на этом языке. Цивья была умной, обладала блестящей памятью, и на нее, из шести ее сестер и братьев, отец полагался больше всего, поэтому вместо того чтобы продолжить учебу в старшей школе, Цивья начала работать в его бакалейном магазине. Однако она была захвачена идеалистическими идеями «Свободы» и жила философией эгалитаризма и физического развития. Вскоре она уже носила мешковатую одежду и кожаную куртку (внешний признак принадлежности к социалистам), и родители с трудом узнавали ее, когда она возвращалась домой из кибуца, куда ездила вопреки их воле.

Благодаря своим твердым сионистским и социалистическим убеждениям, самоконтролю и трудовой этике Цивья (что на иврите означает «газель») быстро завоевала авторитет в движении и, несмотря на свою застенчивость и угловатость (в детстве, чтобы помочь дочке расслабиться, родители, принимая гостей, заставляли ее становиться на стул в кухне и что-нибудь декламировать, но она краснела и не могла вымолвить ни слова), была выдвинута на руководящие роли. В возрасте двадцати одного года ее послали возглавить хиревший кибуц в Кельце – общину, в значительной мере состоявшую из «ловкачей», которые хотели переселиться в Израиль, но не желали следовать принципам «Свободы». Успех дался ей тяжело, но был очевиден всем; там же она повстречала своего первого возлюбленного Шмуэля.

Суровая по отношению к себе и другим, Цивья никого не боялась обидеть и всегда говорила правду в глаза. Ее чувства, в том числе и неуверенность в себе, почти никогда не прорывались наружу через строгий «фасад». Она была известна тем, что умела улаживать чужие разногласия, и ее уважали даже те, кого коробила ее прямолинейность. Каждый вечер, покончив со своими административными обязанностями, она вместе с подругами занималась физическим трудом в прачечной или хлебопекарне, а также упорно пыталась осваивать мужскую работу, например, прокладку железнодорожных рельсов. Однажды она без посторонней помощи справилась с группой хулиганов, которые издевались над ее товарищами. Размахивая палкой, она грозила им, пока они не убежали. Цивья была «Старшей сестрой», отвечавшей за всю семью.

Назначенная всепольским координатором тренировочных программ «Первопроходцев», Цивья переехала в Варшаву вместе со Шмуэлем. Британская «Белая книга», строго ограничивавшая еврейскую иммиграцию в Палестину, еще больше стимулировала работу Цивьи. Вынужденная задержка молодежи в подготовительных кибуцах способствовала постепенному упадку боевого духа, но Цивье удавалось поддерживать образовательные программы и добывать дополнительные визы. В августе 1939 года она как один из руководителей организации отправилась в Швейцарию в качестве делегата Двадцать первого сионистского конгресса, куда съехались представители со всего света. Ей понравилась Женева, она с удовольствием ходила по элегантным улицам, любовалась ухоженными лужайками, витринами магазинов, красиво одетыми женщинами. «Если я, Цивья, когда-нибудь решу написать роман, – сказала она тогда, – я назову его “Из Бытеня в Женеву”»[89]. Однако, несмотря на весь блеск города, двадцатичетырехлетней Цивье не терпелось вернуться к своим подопечным, детям из бедных семей, чтобы поставить их на путь реализации своих персональных возможностей. Делегаты осознавали сложность предстоявшего политического будущего; многие из них воспользовались пребыванием в Швейцарии, чтобы сбежать из Европы. У Цивьи имелся особый сертификат, позволявший ей немедленно уехать в Палестину и избежать надвигавшейся войны.

Она им не воспользовалась.

Франция закрыла свои границы, дороги были заблокированы, поезда перенаправлялись другими маршрутами. Цивье было нелегко вернуться в Польшу, но она прибыла в Варшаву 30 августа, как раз к первому дню гитлеровского нападения. В начальный период военного хаоса Цивья ездила по стране, закрывая сельские хозяйства и места проведения семинаров. В действие вступил «первопроходческий» план Б, ставивший ее и ее соратниц во главе движения[90].

Однако в силу стремительного отступления польской армии этот план, как и множество других, менявшихся в зависимости от постоянных сдвигов политической реальности, был отменен. Вместо этого Цивью с товарищами послали на восток, через Буг, на русскую территорию, в том же направлении, куда бежала семья Рени. В течение нескольких месяцев отделения движения действовали в городах, находившихся под советским контролем, где молодежь располагала относительной свободой. За этот период группы сплотились в сильные, хорошо организованные подразделения. Цивья делала все, чтобы «Свобода» осталась верна своим принципам, научившись при этом работать в новой ситуации – например, при постоянно усиливавшихся со стороны советских властей запретах на религиозную и сионистскую деятельность. Обнаружилась ее новая способность: быстро менять modus operаndi[91] при неожиданно изменившихся обстоятельствах.

Уже в ноябре 1939 года десятки отделений «Свободы» вели активную работу на советской территории, продолжая пропагандировать сионизм, социализм и «первопроходческие» ценности. Из четырех основных руководителей движения двое были женщинами: Цивья отвечала за связь и разведку, а Шейндел Шварц координировала образовательную деятельность. У Шейндел был роман с третьим руководителем, Ицхаком Цукерманом, который впоследствии стал известен под псевдонимом Антек[92].

Базируясь в Ковеле, Цивья объезжала регион, осуществляя связь между отделениями. «Мы носились как сумасшедшие перед лицом постоянной смертельной опасности, стараясь наладить связь с потерянными или живущими в отдаленных местах членами движения»[93], – писала она впоследствии. Она помогала товарищам находить средства к существованию и жилье, но также уделяла большое внимание разведыванию вероятных маршрутов побега и помогала переправлять людей в Палестину через Румынию. Несмотря на то что ее вышестоящие руководители не позволяли ей основать подпольное движение для воплощения сионистско-социалистических задач, Цивья не оставляла своей деятельности. «Мы считали невозможным не создать свое подполье»[94].

Она послала своего друга Шмуэля опробовать один из маршрутов побега, который сама организовала, но Шмуэля схватили и бросили в тюрьму, после чего он сгинул. Раздавленная горем, Цивья никому не показывала своих чувств и с еще большей страстью отдавалась работе.

Цивья была востребована. Рассудительная Фрумка, которая уже вернулась в Варшаву, чтобы вести за собой тамошнюю молодежь, направила руководству «Свободы» просьбу, чтобы ее дорогую подругу Цивью тоже послали туда, обосновывая это тем, что она могла бы лучше всех решать проблемы с нацистской администрацией. Все старшие руководители покинули Варшаву, оставив этот жизненно важный город под ответственность командиров второго эшелона, которые не имели достаточной подготовки, чтобы иметь дело с германскими или польскими властями.

В свете растущей советской угрозы предполагалось, что Цивья, для ее безопасности, переедет в Вильно, город, снова находившийся под контролем Литвы. Она сопротивлялась подобной опеке, настаивала на том, чтобы вернуться в Варшаву[95] и помогать руководить движением: облегчать жизнь тем молодым людям, чьи жизни оказались поглощены хаосом, а также продолжать образовательную деятельность среди «первопроходцев» и работу по достижению главных целей рабоче-сионистского движения. Как всегда, она принимала решения сама и первой бросалась в огонь.

* * *

В 1939 году, в канун Нового года, «Свобода» собралась на всю ночь: отчасти это было празднованием, отчасти – первым официальным подпольным собранием. «Мы ели, пили и веселились, – писала впоследствии Цивья, – и в промежутках между тостами обсуждали курс движения на будущее»[96]. Во львовской квартире одного из членов организации Цивья угощалась шоколадом, сосисками и черным хлебом с маслом, слушая, как руководители вновь и вновь убежденно говорили о важности не дать погаснуть пламени сионизма и «поддерживать еврейское самосознание» в евреях, живших на советской территории и в оккупированной немцами Польше.

В ту ночь, несмотря на мольбы Антека[97], высокого светловолосого, красивого соруководителя движения, с которым в последнее время Цивья сближалась все больше, она выехала в направлении оккупированной нацистами Польши, со страхом думая о том, что ее там ждет, и не уверенная в том, что сможет выдержать жизнь под новым режимом. Ей было грустно расставаться с друзьями, с которыми она провела бурные месяцы опасной работы, которым привыкла доверять, которые радостно встречали ее после каждого трудного задания. Но Цивья приняла решение. «Я была все еще поглощена этими мрачными мыслями, – признавалась она позднее, – когда поезд с грохотом подкатил к перрону и люди стали протискиваться в вагоны»[98]. Она ощутила теплые объятия, увидела слезы на глазах провожавших ее, и вот она уже мчится в поезде, уносящем ее от товарищей.

Цивья нелегально возвращалась на оккупированную немцами территорию согласно плану Фрумки. Ей пришлось совершить долгую поездку, пересаживаясь с поезда на поезд, а потом, утопая в снегу, – ночной пеший переход с группой студентов-поляков, так же нелегально возвращавшихся домой. Как только группа достигла пограничного города, их вежливое отношение к Цивье изменилось. На советской территории товарищ-еврей был преимуществом, но на фашистской Цивья стала для них низшим существом. Во время остановки они наблюдали, как немец отхлестал группу евреев, заявив, что они не имеют права находиться в одном зале ожидания с поляками и арийцами. Спутники Цивьи теперь сочли, что ей тоже следует отделиться от них, но она не обратила на это никакого внимания. «Я стиснула зубы и не сдвинулась с места»[99]. Цивье пришлось развивать в себе новый вид внутренней силы – умение высоко держать голову в обстановке общего помрачения. В вагоне была почти кромешная тьма – никакого освещения, – и все старались спрятаться от немцев. Какой-то мужчина тяжело вздохнул, и Цивья увидела, как несколько поляков грубо набросились на него за то, что «от него несет еврейским духом». Они выкинули его из вагона.

Наступил 1940 год. Совершенно новый, другой. И вместе с ним пришел совершенно новый опыт: быть евреем в новой ситуации. Переход от гордости к унижению. И Варшава стала совершенно иной, думала Цивья, пока поезд подъезжал к Центральному вокзалу мимо роскошных бульваров и широких площадей, на которых мирно клевали что-то голуби.

* * *

Евреи появились в Варшаве сравнительно поздно. Антисемитские законы запрещали им селиться там, начиная со Средних веков до завоевания города французским императором Наполеоном I в начале XIX века. Евреи финансировали его войны, закладывая основы городской еврейской банковской культуры. В середине XIX века, уже под российской оккупацией, еврейское население увеличилось, и немногочисленный класс ассимилированных, «прогрессивных» евреев образовался в этой раскинувшейся на обоих берегах реки Вислы зеленой метрополии, кишевшей торговцами, весело звеневшей трамваями и увенчанной величественным средневековым за́мком.

После 1860 года, когда евреям из-за черты оседлости – с территорий, на которых разрешалось селиться евреям в Российской империи, – был открыт доступ в город, произошел демографический взрыв еврейского населения. К 1914 году евреи стали преобладающей силой в варшавской промышленности, и в конце концов им разрешили жить везде, где они хотели. Еврейская культура – театр, образование, газеты, издательства, политические партии – процветала; еврейская часть населения включала в себя как городскую бедноту, так и богатых космополитов. Символом процветающей общины служила Большая синагога[100], грандиозное здание, сооруженное в 1878 году. Эта самая большая на тот период синагога в мире была спроектирована самым известным варшавским архитектором с элементами русского имперского стиля. Паства этой не похожей на простой молельный дом синагоги была избранной, службы проводились на польском языке, звучали орга́н и хор. Величественное здание символизировало еврейское преуспеяние и аккультурацию, а равно – польскую толерантность.

Варшава, какой знала ее Цивья, была центром всей довоенной жизни евреев. К моменту вторжения фашистов 375 000 евреев всех социальных слоев[101], то есть треть населения города, считали ее своим домом. (Для сравнения: в 2020 году евреи составляют примерно 13 процентов населения Нью-Йорка[102].)

Цивья отсутствовала неполных четыре месяца, но вернулась в город, разделенный самым драматическим образом на нееврейскую Варшаву и еврейскую Варшаву, теперь это были две совершенно разные территории. Она сразу заметила, что на улицах много народа – но только поляков. Немедленно после начала оккупации были введены антисемитские законы, и дополнительные дискриминирующие распоряжения выходили едва ли не ежедневно. Евреям больше не разрешалось работать на фабриках вместе с христианами и ездить в поездах без особого разрешения. На улицах очень редко можно было встретить евреев – они обязаны были носить на рукавах белые повязки, свои «знаки позора», – да и те старались идти как можно быстрее, постоянно озираясь по сторонам: не следует ли кто-нибудь за ними. Увидев это, Цивья застыла в оцепенении. Сможет ли она когда-нибудь привыкнуть к этому? Но потом ей пришло в голову: не носят ли евреи эти повязки с вызовом, с тайным презрением к своим угнетателям? Она не отпустила от себя эту мысль, которая приободряла ее.

По улицам разъезжали элегантные автомобили[103], экипажи, красные трамваи. Но Цивья предпочитала ходить пешком, а не ездить в трамвае. Она хотела поближе разглядеть тот динамичный город, который любила, город, который вспоминался ей террасами кафе, балконами, увитыми цветами, пышными парками, по аллеям которых разгуливали мамы и няни, толкавшие перед собой разукрашенные коляски. Она слышала, что в городе много разрушений, но сейчас, когда она делала по нему первые шаги, кроме нескольких разбомбленных зданий, все казалось таким, как было. Поляки, деловые как обычно, заполняли улицы. «В воздухе витало приятное ощущение, – вспоминала она, – будто ничего не случилось»[104]. Перемена обнаружилась с появлением в конце улицы немецкого конвоя, разгонявшего перепуганное население.

А потом она дошла до старого еврейского квартала и проследовала прямиком к штабу «Первопроходцев», но нашла лишь груду обломков. Вот тогда стало окончательно ясно, что времена изменились. Цивья входила в новый мир, где евреи прятались по темным углам, боясь открытых мест, ходили, прижимаясь к стенам, чтобы не наткнуться на немца и не испытать бог знает какие унижения.

В поисках евреев «другого темперамента»[105] Цивья направилась к штабу «Свободы», располагавшемуся в доме номер 34 на улице Дзельна, где до войны жили многие участники движения. Дзельна, с ее трехэтажными домами, располагавшимися вокруг внутренних двориков, всегда была оживленным местом, но даже Цивья была удивлена увиденной ею плотной толпой, состоявшей из сотен товарищей, съехавшихся в Варшаву из маленьких городов. Они, в свою очередь, были потрясены и испытали душевный подъем, увидев ее. Человек, ответственный за питание, устроил импровизированное застолье в ее честь, объявив этот день «официальным праздником» и подав по этому случаю на стол дополнительные порции хлеба и джема. Цивья и Фрумка горячо обнялись и стали обсуждать все, что произошло с момента нападения фашистов, что было сделано, а главное – что делать дальше.

* * *

Можно представить себе радость Фрумки при виде своей старой подруги и надежного товарища Цивьи, входящей в их штаб. В течение нескольких месяцев она была главной руководительницей «Свободы» в Варшаве и помогала снова сделать Дзельну местом семейного единения, душевного тепла, надежды и любви, несмотря на все новые ужасы.

Родившаяся в Пинске, интеллектуальном восточном городе с очень высоким процентом еврейского населения, Фрумка Плотницкая была ровесницей Цивьи, им обеим исполнилось по двадцать пять лет, и они неожиданно обнаружили, что представляют теперь старшее поколение участников движения. Фрумка, с ее резко выраженными чертами лица, высоким лбом и прямыми волосами, была средней из трех дочерей бедной хасидской семьи последователей рабби Карлинера, проповедовавшего такие ценности, как прямота, честность и стремление к совершенству. Отец Фрумки тоже учился на раввина, но по совету своего рабби стал торговцем, чтобы содержать семью. Их семейным бизнесом была торговля молодыми бычками. К сожалению, прирожденным торговцем их отец не был. Родители Фрумки не могли позволить себе дать ей образование, поэтому учила ее старшая сестра, Златка, очень смышленая девушка, первая ученица в своем классе гимназии (польской начальной школы). Златка была коммунисткой и, как их отец, обладала очень замкнутым характером.

Фрумка, напротив, походила на мать: трудолюбивая, преданная и скромная. Пламенная социалистка-сионистка, она вступила в «Свободу» семнадцати лет от роду и была ей безраздельно предана – дополнительная жертва со стороны бедной девочки, чья семья нуждалась в ее помощи. Отличаясь глубоко аналитическим умом, внешне она была угловатой и всегда выглядела серьезной, даже суровой. Ей трудно давалось общение с людьми, она не умела легко завязывать дружбу и в течение какого-то времени пребывала на обочине движения. Тем не менее Фрумка нашла применение своим бурным скрытым эмоциям и врожденной способности к состраданию в конкретной деятельности. Она заботилась о товарищах, настаивала на том, чтобы заболевшие оставались в тренировочном лагере, а не уезжали домой, устраивала убежища, организовывала все, от расписания занятий до питания, дисциплинировала молодежь, заставляя ленивцев работать, и отказывалась от бесплатной еды, которую предлагали местные фермеры. Она была лучом света в кризисные моменты: ее нравственный компас не колебался никогда.

«В рядовых ситуациях она пряталась в уголке, – писал о ней один из старших эмиссаров, – но в критические моменты выходила вперед. Неожиданно в ней обнаруживалось гораздо больше достоинств и добродетелей, чем в ком бы то ни было; ее нравственная сила, способность к глубокому анализу всегда вели к действию». Фрумка, продолжал он, обладала уникальным умением «объединять свою способность к анализу жизненного опыта с деликатностью, любовью и материнской заботой»[106]. Еще один друг отмечал: «Ее сердце никогда не билось в такт сиюминутным мелочам. Казалось, она постоянно пребывает в ожидании важных событий, которые потребуют всей любви, живущей внутри нее»[107].

Обычно Фрумка, закутавшись в свое шерстяное пальто, сидела в каком-нибудь темном углу и слушала. Слушала внимательно. Запоминала все детали. Иногда она вдруг обращалась ко всей аудитории на своем «чарующем диалекте» – смеси просторечного и литературного идиша. Один из товарищей вспоминал, что она как-то раз неожиданно произнесла речь «о страхах еврейской девушки, которая нашла свой путь, но не нашла пока мира в душе». Простота и искренность этой речи приковали к себе всеобщее внимание; «румянец на ее щеках разгорелся пожаром»[108]. Еще одна подруга описала в воспоминаниях[109], как они с Фрумкой когда-то оказались в белостокском городском саду и как Фрумка резвилась среди цветов, завороженная их красотой.

Округлый подбородок смягчал резкие черты Фрумки, выдавая ее доброту. Товарищи ценили ее выдержку и увлеченность, у нее постоянно спрашивали совета. Так же, как застенчивая Цивья, Фрумка была безропотной и замкнутой, и ее семью тоже удивляло то, что она заняла руководящую роль[110] в движении. Если преданная, деловая Цивья была для группы старшей сестрой, то чуткая, деликатная Фрумка стала для нее «Die Mameh» (на идише – мама).

После того как Фрумка начала медленно, шаг за шагом, подниматься все выше в иерархии руководства и путешествовать по всей стране, выступая на семинарах, она переехала в Варшаву, чтобы работать в штабе «Первопроходцев» вместе с Цивьей. Летом 1939 года работа шла полным ходом, но эмиссары из Палестины начали задерживать выдачу виз, и Фрумка как одна из руководительниц взяла на себя ответственность за эту работу. Переехать в Эрец-Исраэль (Землю Израиля), «землю, где никогда не заходит солнце», было ее мечтой. Она собиралась совершить алию (эмигрировать в Палестину) тем летом, но руководство попросило ее задержаться до осени. Она, повинуясь долгу, согласилась, хотя ее переполняло страстное желание уехать и она боялась, что никогда не сможет его исполнить. Предстоявшая осень и впрямь оказалась не лучшей.

Как только разразилась война, Фрумка, как ей было приказано, отправилась на восток. Но бежать от критической ситуации было не в ее характере, и она почти сразу же попросила руководство «Свободы» позволить ей покинуть места, где жила ее семья, и вернуться в оккупированную нацистами Варшаву[111]. Ее товарищи были ошеломлены. Фрумка вернулась первой.

Теперь вот и Цивья.

* * *

Подруги уединились в укромном уголке, и Фрумка рассказала Цивье все, чего ей удалось добиться в Дзельне за минувшие три месяца. Коммуна обеспечивала укрытие молодым людям, бежавшим из своих городов; большинство «насельников» составляли женщины. Фрумка приобщала их к своим инициативам по оказанию помощи; во времена голода и неразберихи, когда многие семьи оказались разбросанными, она стала известна в городе как человек, который может предоставить жилье и пищу, помочь устроиться на работу. Характер деятельности «Свободы» несколько изменился: она больше не была сосредоточена только на идеологических и «первопроходческих» задачах, но уделяла большое внимание помощи страдающим еврейским массам. Цивья, которая всегда была поборницей социального равенства, немедленно присоединилась к этой работе.

При поддержке «Джойнта»[112] (Американского еврейского объединенного распределительного комитета), основанного в 1914 году, чтобы помогать евреям по всему миру, Фрумка устроила общественную бесплатную столовую, в которой кормилось шесть сотен евреев. Она организовала учебные группы, возглавила взаимодействие с другими движениями и размещала людей, не принадлежавших ни к какому движению, во всех свободных помещениях. Прямо напротив печально известной своими жестокими порядками тюрьмы Павяк, в районе, кишевшем полицией и шпионами, где ничего не стоило схлопотать пулю, этот гудящий улей революционеров вдохновлял людей на новые мысли и действия. По словам куратора женской молодежной группы «Свободы», «“Первопроходцы” горели желанием жить, действовать, воплощать мечты… Никто не закрывал глаза на правду, но и не желал с нею смиряться… Работа забирала физические силы и подрывала дух, но по вечерам, когда все собирались в нашем доме на улице Дзельна, мы не испытывали гнева»[113]. Цивья ощущала теплоту товарищества и положительный духовный заряд, которые наполняли атмосферу благодаря Фрумке и окружавшим ее молодым женщинам.

Фрумка работала также и за пределами Дзельны, даже за пределами Варшавы, прозорливо сознавая необходимость налаживания дальних связей. Она одевалась не по-еврейски, пол-лица закрывала головным платком и ездила в Лодзь и Бендзин для сбора информации. Кибуц «Свободы» в Бендзине содержал прачечную и служил укрытием для местных беглецов. Лодзинская коммуна управлялась почти исключительно женщинами, отказавшимися бежать, среди них была и сестра Фрумки Ханце, а также Ривка Гланц и Лия Перлштейн. Женщины шили для немцев, которые нередко грозили, если что не так, конфисковать все их оборудование. И каждый раз отважная и ответственная Лия бесстрашно противостояла им. И всегда побеждала[114].

* * *

Собравшись в тот первый вечер вместе с другими активистами «Свободы», Цивья и Фрумка решили сосредоточиться на поисках путей переправки людей в Палестину – как во исполнение сионистских задач, так и в помощь еврейскому сообществу в целом. Для этого было необходимо сохранять идеалы движения и в то же время поддерживать местные кибуцы.

Не желая отставать от энергичной Фрумки, Цивья не давала себе ни минуты отдыха. Кроме множества обязанностей в доме на Дзельне, она налаживала связи и начала лоббистскую деятельность в юденрате.

Уже на ранней стадии нацисты задумали стравливать евреев с евреями. Они постановили, что гетто будут управляться и держаться в строгости самими евреями – не выборными кагалами, которые возглавляли еврейские общины веками, а подконтрольными нацистам советами – юденратами. Каждый юденрат регистрировал всех еврейских граждан, выдавал свидетельства о рождении и разрешения на коммерческую деятельность, собирал налоги, распределял продовольственные карточки, организовывал рабочую силу и социальные службы, а также осуществлял контроль над собственной еврейской полицией или милицией. В Варшаве эти милиционеры – которые носили фуражки и сапоги и размахивали резиновыми дубинками – были в основном выходцами из образованного среднего класса, зачастую молодыми юристами и выпускниками университетов[115]. Очень многие, в том числе Реня, считали, что в милицию шли «люди только самого худшего пошиба»[116], которые покорно исполняли приказы гестапо, искали, контролировали, держали евреев под надзором. Некоторые евреи утверждали, что под угрозой смерти были вынуждены стать членами юденрата, другие надеялись, что, изъявив добровольную готовность работать в них, помогут своим семьям (не помогли) или даже облегчат участь всей общины. Институт юденратов был призван подавлять евреев, но субъективные намерения отдельных членов разнились[117], и общий настрой под влиянием гетто был неодинаковым. Составы юденратов бывали разнородными[118], в них встречались как героические помощники, так и нацистские приспешники.

В отличие от тех, кто боялся членов юденрата, видя в них гестаповских марионеток[119], Цивья выклянчивала у них дополнительные разрешения на получение продуктовых пайков. Взъерошенная, с сигаретой, вечно торчавшей в зубах, словно «ее раздражение растворялось в кольцах дыма, которые она выпускала»[120], Цивья стала привычной фигурой в коридорах главного еврейского органа самоуправления. Целые дни проводила она и в здании с белыми мраморными колоннами и величественным просторным вестибюлем – доме номер 5 на Тломацкой улице, где располагалась Еврейская организация самопомощи. Примыкавшее к Большой синагоге, оно было построено в 1920 году, и в нем находились Варшавская иудаистская библиотека и первый в Европе еврейский научный центр, специализировавшийся как на теологических, так и на светских исследованиях. Во время войны он стал центром еврейской взаимопомощи.

Там Цивья целыми днями торговалась с представителями «Джойнта» и других благотворительных организаций, обменивалась информацией и подпольной литературой с лидерами молодежных групп и уговаривала богатых евреев жертвовать значительные суммы. Она была ответственной за деньги, которые поступали в Варшаву для молодежных сионистских групп, и получателем тайной корреспонденции от зарубежных подразделений. По вечерам Цивья с подругами трудилась в прачечной. Ела она так мало и стала такой худой, что это беспокоило окружавших. Она постоянно произносила ободряющие речи, выслушивала жалобы и, конечно же, встряхивала собеседников своими откровенными разговорами. Молодые товарищи обожали ее за полное отсутствие притворства, умение быстро принимать решения и честные советы.

В обстановке голода и унижения Цивья чувствовала себя ответственной за то, чтобы накормить и устроить на ночлег молодых людей, делала все, что могла, чтобы спасать их от поимки и отправки в трудовые лагеря. В Варшаве все евреи в возрасте от двенадцати до шестидесяти лет подлежали участию в принудительных работах, все жили в постоянном страхе перед этой жестокой и оскорбительной процедурой. Чтобы заполучить рабочую силу, немцы перекрывали улицы и хватали всех евреев, которым не посчастливилось оказаться там, – даже тех, которые бежали домой, чтобы отнести детям ломоть хлеба. Людей загоняли в грузовики и увозили на тяжелые работы, где их к тому же били и морили голодом. Было несколько случаев, когда Цивье удавалось вмешаться и вызволить схваченных товарищей, – все ее движения сопровождались тянувшейся за ней струйкой сигаретного дыма.

Главным ее проектом были переговоры о восстановлении и поддержке учебных ферм общины, которые нацисты пока пощадили. Во время войны хозяйства в Грохуве и Чернякове были очень важными объектами, потому что предоставляли работу на полях, молочных фермах и в цветниках молодым людям, которых иначе могли угнать на принудительные работы. Эти хозяйства также служили центрами образования и отдыха – после работы молодые люди пели и танцевали. Цивья много путешествовала, стараясь координировать учебную деятельность в разных регионах, но особенно любила посещать эти зеленые места, где по вечерам она могла избавиться от своей маскировки и наслаждаться относительной свободой, не скрывая своих семитских черт, где не приходилось испытывать голод, страдать от вшей и повальных варшавских эпидемий, не говоря уж о ежедневных издевательствах и вероятности поймать случайную пулю.

В более поздние военные годы Цивья бывало подкупала какого-нибудь еврея-милиционера, перелезала через стену гетто и уходила через кладбище. Потом злилась на себя за напрасную трату времени на отлучку. Таким же способом Цивья выводила из гетто эмигрантов или совала взятку в нужный момент, проходила через ворота и с уверенным видом шла по улице, держа в руке портфель, как школьница, направляющаяся на занятия.

Но это позже, а пока в Варшаве еще не существовало обнесенного стеной гетто. Несмотря на отчаяние, сумбур и даже случавшиеся отдельные эпизоды насилия, еще не существовало даже предчувствия арестов и убийств, которые уже были не за горами; худшим, чего боялись тогда люди, считались погромы, которые обрушат на них поляки, когда нацисты неизбежно потерпят поражение и уйдут. На тот момент молодые евреи из окружения Цивьи были просто деловыми общественными активистами, пропагандировавшими первопроходческие ценности путем обучения молодежи истории и социальной теории. На тот момент они были заняты укреплением ячеек своей организации, которым вскоре предстояло послужить иным, общим и святым целям.

* * *

Однажды весной 1940 года Цивья вернулась на Дзельну и нашла там обычный гул деловой активности. И еще Антека.

Он тоже вернулся на оккупированную нацистами территорию. Некоторые подозревали, что он последовал за Цивьей. Храня свои чувства в тайне, Цивья ничего не писала об их личных отношениях; Антек же, напротив, вспоминал о начале их общения. Однажды, еще в Ковеле, когда Цивья заболела, он, пробравшись по раскисшей грязной дороге, принес ей рыбу и пирожное. Вместо того чтобы тепло поблагодарить, она отругала его за неопрятный вид. «Я был потрясен ее наглостью, – писал он. – Она разговаривала со мной, как жена»[121]. Спустя несколько месяцев он присутствовал на ее лекции – говорила она страстно, энергично ударяя по столу кулаком, – и влюбился[122].

Антек присоединился к Цивье и Фрумке в руководстве организации, и вместе они создавали «Свободу» в Варшаве и в провинциях. Несмотря на свой «еврейский нос» и далеко не безупречный польский[123], Фрумка поддерживала связи между варшавским штабом и польскими городами, оказывая помощь местным ячейкам и привлекая новых членов. Она разъезжала все больше и больше, чтобы вести семинары и поддерживать связи между участниками движения, а также, как кое-кто догадывался, чтобы держаться подальше от Антека и Цивьи. Антек ей очень нравился, но чем дальше, тем яснее становилось, что его романтический интерес безраздельно обращен на ее лучшую подругу[124].

На Дзельне Цивья (и Фрумка, если находилась там в этот момент, и Антек) по вечерам поднимала себе настроение, рассказывая товарищам забавные истории, случившиеся за день, или они тихо напевали какую-нибудь песню, или даже разыгрывали маленькие сценки – всё за плотно закрытыми шторами. Все черпали мужество из рассказов о примерах доблести в еврейской истории. Они читали книги, учили иврит и устраивали бурные дискуссии. В мире террора и убийств, где каждый был сам за себя, они сохраняли веру в сострадание и социальное действие. Они надеялись воспитать сильных людей, которые переживут войну (по крайней мере, большинство из них, как они еще думали тогда), и готовили себя к будущему, в которое все еще верили. Среди членов организации царило светлое настроение – «дух свободы», как сказал однажды известный поэт Ицхак Каценельсон, несколько месяцев проживший на улице Дзельна и дававший там уроки.

Имя «Цивья» стало секретным кодовым названием всего движения в Польше[125].

87

канун Нового года: Все сцены с участием Цивьи в этой главе основаны на: Zivia Lubetkin, In the Days of Destruction and Revolt, trans. Ishai Tubbin and Debby Garber, ed. Yehiel Yanay (Tel Aviv, Isr.: Am Oved; Hakibbutz Hameuchad; Ghetto Fighters’ House, 1981). Дополнительная информация главным образом почерпнута из: Zvi Dror, The Dream, the Revolt and the Vow: The Biography of Zivia Lubetkin-Zukerman (1914–1978), trans. Bezalel Ianai (Tel Aviv, Isr.: General Federation of Laboor [Histadrut] and Ghetto Fighters’ House, 1983), Chana Gelbard, «In Warsaw Ghetto», in Women in the Ghettos, 3—16; Gutterman, Fighting for Her People; Yitzhak «Antek» Zuckerman, A Surplus of Memory: Chronicle of the Warsaw Ghetto Uprising, trans. Barbara Harshav (Berkeley: University of California Press, 1993).

88

«дрожала от страха при мысли, что ее схватят нацисты»: Lubetkin, Days of Destruction, 16.

89

«Если я, Цивья, когда-нибудь решу написать роман… я назову его “Из Бытеня в Женеву”»: Gutterman, Fighting for Her People, 9.

90

ставивший ее и ее соратниц во главе движения: В число соратниц входили Фрумка Плотницкая, Ханце Плотницкая, Лия Перлштейн и Тося Альтман.

91

Образ действия (лат.).

92

под псевдонимом Антек: Согласно книге «The Zuckerman Code», составленной Беном Шани и Ноа Шабтаи, Израиль, 2018, имя «Антек» – было его «домашним прозвищем». В общении с немцами и поляками он использовал разные имена.

93

«Мы носились как сумасшедшие перед лицом постоянной смертельной опасности, стараясь наладить связь с потерянными или живущими в отдаленных местах членами движения»: Lubetkin, Days of Destruction, 14.

94

«Мы считали невозможным не создать свое подполье»: Lubetkin, Days of Destruction, 14.

95

настаивала на том, чтобы вернуться в Варшаву: Согласно Эйаль Цукерман, Тель-Авив, Изр., 15 мая 2018 г. вероятно, что она отправилась в Варшаву в поисках Шмуэля. Gutterman, Fighting for Her People, 107, с другой стороны, предполагает, что она откладывала возвращение в Варшаву из-за ареста Шмуэля.

96

«Мы ели, пили и веселились, – писала впоследствии Цивья, – и в промежутках между тостами обсуждали курс движения на будущее»: Lubetkin, Days of Destruction, 13.

97

В ту ночь, несмотря на мольбы Антека: Gutterman, Fighting for Her People, 110. Согласно книге Lubetkin, Days of Destruction, 14, это произошло «на следующий вечер». Антека Любеткин не упоминает в своем рассказе.

98

«Я была все еще поглощена этими мрачными мыслями… люди стали протискиваться в вагоны»: Lubetkin, Days of Destruction, 15.

99

«Я стиснула зубы и не сдвинулась с места»: Lubetkin, Days of Destruction, 17.

100

Большая синагога: “The History of the Great Synagogue”, Jewish Historical Institute, http://www.jhi.pl/en/blog/2013-03-04-the-history-of-the-great-synagogue.

101

375 000 евреев всех социальных слоев: “Warsaw”, The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. Dalia Ofer, “Gender Issues in Diaries and Testimonies of the Ghetto: The Case of Warsaw”, в Women in the Holocaust, 144—45, указана довоенная численность еврейского населения в 359 000, учитывая демографический спад.

102

в 2020 году евреи составляют примерно 13 процентов населения Нью-Йорка: 1,1 миллиона составляют евреи из 8,6 миллиона всего населения. Это статистические данные 2016 года согласно Uriel Heilman, “7 Things to Know About the Jews of New York for Tuesday’s Primary”, Jewish Telegraphic Agency, April 18, 2016, https://www.jta.org/2016/04/18/politics/7-things-to-know-about-the-jews-of-new-york-for-tuesdays-primary.

103

По улицам разъезжали элегантные автомобили: Киноматериалы о предвоенной Варшаве можно увидеть на: https://www.youtube.com/watch?v=igv038Pqr34; https://www.youtube.com/watch?v=CQVQQQDKyoo; https://www.youtube.com/watch?v=Zk_8lTLGLTE.

104

«В воздухе витало приятное ощущение… будто ничего не случилось»: Lubetkin, Days of Destruction, 19.

105

В поисках евреев «другого темперамента»: Lubetkin, Days of Destruction, 21.

106

«В рядовых ситуациях она пряталась в уголке… любовью и материнской заботой»: Eliezer, “In the Movement”, in Women in the Ghettos, 87–91.

107

«Ее сердце никогда не билось в такт сиюминутным мелочам… любви, живущей внутри нее»: Lutke, “Frumka”, in Hantze and Frumka, 169.

108

на своем «чарующем диалекте»… румянец на ее щеках разгорелся пожаром»: Y. Perlis, “In the Hachshara and the Movement”, in Hantze and Frumka, 155.

109

Еще одна подруга описала в воспоминаниях: Zruvevel, “Meeting and Separation”, in Women in the Ghettos, 91–95.

110

ее семью тоже удивляло то, что она заняла руководящую роль: Eliyahu Plotnicki, “Childhood Home”, in Hantze and Frumka, 10.

111

вернуться в оккупированную нацистами Варшаву: Yudka, “Catastrophe”, in Women in the Ghettos, 95—102. Согласно этому тексту, похоже, ее рвение было порождено ложными слухами, будто Ханце убита в оккупированной Польше.

112

Крупнейшая еврейская благотворительная организация, созданная в 1914 году, помогает евреям, находящимся в нужде или опасности, по всему земному шару.

113

«“Первопроходцы” горели желанием жить, действовать… мы не испытывали гнева»: Gelbard, “Warsaw Ghetto”, 5–7.

114

И всегда побеждала: Zuckerman, Surplus of Memory, 104. Лия Перлштейн была активисткой движения Сопротивления в Лодзи и Варшаве. Судя по некоторым данным, она погибла в январе 1943 года, во время варшавской «акции».

115

молодыми юристами и выпускниками университетов: Zuckerman, Surplus of Memory, 244.

116

«люди только самого худшего пошиба»: Kukielka, Underground Wanderings, 12. Впоследствии Реня узнала, что некоторые из милиционеров пытались использовать свое положение, чтобы помогать другим.

117

Институт юденратов был призван подавлять евреев, но субъективные намерения отдельных членов разнились: Bernard, “Problems Related to the Study”, 61–62. По словам Ronen, “The Jews of Bedzin”, 21, Заглембский юденрат насчитывал 500 служащих. В документах из архивов «Джойнта» утверждается, что в Варшавской еврейской милиции служило 2 000 человек.

118

Составы юденратов бывали разнородными: О сложном составе юденратов см., например, Tec, Resistance, 14. Другие воспоминания о юденратах, поддерживавших Сопротивление, а также дискуссии об их роли можно найти, например, в: Izhar, Chasia Bornstein-Bielicka, 124—25, 140; Rotem, Memoirs of a Ghetto Fighter, 15; Don Levin and Zvie A. Brown, The Story of an Underground: The Resistance of the Jews of Kovno (Lithuania) in the Second World War (Jerusalem: Gefen, 2018); Mira Shelub and Fred Rosenbaum, Never the Last Road: A Partisan’s Life (Berkeley, CA: Lehrhaus Judaica, 2015), 78.

Такие же дискуссии ведутся относительно еврейской милиции. См. Bernard Goldstein, The Stars Bear Witness, trans. Leonard Shatzkin (London: Victor Gollancz, 1950), 34–36, – о развитии юденратов и трудовых ресурсов.

119

гестаповских марионеток: Цивья много писала о своем презрении к юденрату, еврейской милиции и евреям-коллаборационистам. Lubetkin, Days of Destruction, 39–42.

120

«ее раздражение растворялось в кольцах дыма, которые она выпускала»: Chana Gelbard, “Life in the Ghetto”, The Pioneer Woman, No. 97, April 1944, 11.

121

«Я был потрясен… разговаривала со мной, как жена»: Zuckerman, Surplus of Memory, 44–45.

122

и влюбился: В личном интервью, Eyal Zuckerman, Tel Aviv, Isr., May 15, 2018.

123

Несмотря на свой «еврейский нос» и далеко не безупречный польский: Naomi Shimshi, «Frumka Plotniczki», Jewish Women’s Archive, The Encyclopedia of Jewish Women, https://jwa.org/encyclopedia/article/plotniczki-frumka.

124

безраздельно обращен на ее лучшую подругу: Zuckerman, Surplus of Memory, 130, упоминает, что ходили слухи об их любовном треугольнике. Gutterman, в Fighting for Her People, 101, 127, 134, 135, тоже есть рассуждения на эту тему.

125

кодовым названием всего движения в Польше: Ibid., 132. По словам Sharon Geva The Zuckerman Code, and Blue Bird, directed by Ayelet Heller, Isr., 1998, «Цивья» – было кодовым словом по всей Польше.