Читать книгу Glyzinienduft und Hausmusik - Doris Lott - Страница 6

ОглавлениеKarlstraße 49 a

Himmlische Düfte

Das Café Schwarz

Es gibt Häuser, die eine Karlsruher Institution waren. Sie sind verschwunden und dennoch kennen Generationen von Karlsruhern immer noch ihren Namen. Manche dieser alten Karlsruher Häuser wurden im Krieg zerstört, nicht wenige wurden aber auch das Opfer einer Abrissbirne.

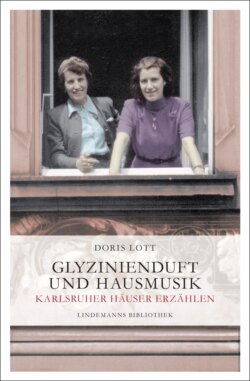

Auch die Häuser am Karlstor, Ecke Karl- und Kriegsstraße, nur einen Katzensprung vom Bundesgerichtshof entfernt, gehören dazu. Manche dieser noblen Bauwerke aus der Gründerzeit erinnerten an kleine Loire-Schlösser. Karlsruhes bekannteste Konditorei, das Café Schwarz in der Karlstraße Nr. 49 a mit seiner prächtigen Fassade das den Krieg überlebt hatte, wurde in den 70iger Jahren abgerissen. Zwei ehemalige Bewohnerinnen, Trudy Seiler geb. Schwarz und Barbara Harthill geb. Villringer, erzählten mir von ihrem Leben in diesem Haus. Ich selbst drückte mir als Kind am Schaufenster der Konditorei Schwarz die Nase platt und fühlte mich reich beschenkt, wenn mir Großvater ein Eis spendierte. Ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte aus dem Café Schwarz war für so manche Karlsruher der ausgehungerten Kriegsgeneration der Inbegriff von Hochgenuss.

Das Café Schwarz war aber schon zu Großherzogs Zeiten eine feine Adresse. Der Großvater der kleinen Trudy Schwarz stellte in seinem Laden die Urkunde eines königlichen Hoflieferanten mit Namen Otto Schwarz aus. Die Urkunde hat Trudy für ihre Kinder- und Enkelkinder aufbewahrt. Schwarz auf weiß steht da, dass das „Großherzogliche Badische Oberhofmarschallamt“ dieses Dokument im Namen seiner Königlichen Hoheit ausgefertigt hat. Der Großherzog habe gnädigst geruht, dem Konditor Otto Schwarz in Karlsruhe das Prädikat „Hoflieferant“ zu verleihen, und zwar am 6. Dezember 1910. „Unser Eis war ein Traum“, erinnert sich Trudy Seiler, „und die Pralinen auch.“ Die Eltern der kleinen Trudy waren richtige Geschäftsleute, die Tag und Nacht im Laden standen und keine Zeit für die Erziehung der Kinder hatten. So wurde das Kindermädchen Emmy mit dem weißen Häubchen engagiert, das Trudy und ihren Bruder betreute. Die Mutter stand unterdessen in der Konditorei, wo sie die knallgrünen heißbegehrten Laubfrösche aus Biskuit mit dem rosa Zuckergussmaul und der roten Zunge verkaufte. Sahne- und Buttercremetorte, davon konnten die ausgehungerten Karlsruher ohne Rücksicht auf Kalorien nach dem Krieg nicht genug bekommen. Im letzten Kriegsjahr hatte Großvater Schwarz die Konditorei schließen müssen. 1948 kam der Sohn aus russischer Gefangenschaft aus der Nähe von Krasnodar zurück und krempelte die Ärmel hoch. Das erste Gebäck gab es gegen Brotmarken, und die Besitzer gingen daran, das Geschäft zu modernisieren. Von da an ging es nur noch aufwärts und das alte, unvergessene Café Schwarz erlangte neuen Ruhm. Marmortischchen und neue Stühle wurden angeschafft, und in den Pausen kamen Lehrer und Schüler aus der benachbarten Goethe-, Fichte- oder Gartenschule.

„Das Café war der Nabel der Welt für meine Eltern. Nie haben sie Urlaub gemacht. Sie hatten keine Zeit für uns und sahen uns erst beim Gutenachtkuss. Ich war ein wahnsinnig behütetes Kind“, sagt Trudy Seiler rückblickend.

Als junges Mädchen war die hübsche, sportliche Trudy in Rappenwört einem Goetheschüler aufgefallen, der sich heftig in sie verliebte und nicht mehr locker ließ, bis er sein Ziel erreicht hatte. „Ich durfte nie mit ihm ausgehen und er durfte nicht in unser Haus kommen. 1955 haben wir uns dann verlobt.“ Der junge Mann hieß Gerhard Seiler und war zunächst erfolgreicher Hafendirektor, bevor ihn die Karlsruher zu ihrem Oberbürgermeister wählten, der heute noch populär ist.

Trudy hatte alle Mühe, ihren Papa, den Herrn Konditormeister Schwarz, davon zu überzeugen, dass der schüchterne junge Mann ihr Auserwählter war. „Wir mussten uns immer heimlich treffen.“

Vielleicht war das genau zu der Zeit, als mir gegenüber im alten Vincentius-Krankenhaus die Mandeln entfernt wurden. Es gab nur einen Trost, der die Schmerzen lindern konnte: riesige Eisportionen aus dem Café Schwarz, die meine Mutter jeden Nachmittag ihrer elfjährigen Tochter ins Krankenhaus mitbrachte.

Als ich im Frühjahr 1971 von meiner Kollegin Gustel Villringer in das Haus in der Karlstraße eingeladen wurde, lernte ich ihre Tochter Barbara kennen, die mit ihrer Tochter Julie auf Besuch war. Wir beide waren uns auf Anhieb sympathisch. Unsere Babys, Sibylle und Julie, waren damals knapp ein Jahr alt, und obwohl Bärbel über 35 Jahre mit ihrem Mann in Denver gelebt hatte, wo sie an der University of Denver Englisch und Deutsch unterrichtet hatte, schlug unsere Freundschaft über die Jahre immer tiefere Wurzeln.

Bärbels Vater war der bekannte Max Villringer, mein späterer Chef an der Leopoldschule, wo ich ein kurzes Gastspiel gab. Was uns verband war die Liebe zu Frankreich, und er war zusammen mit Professor Fritz Bentmann Pionier auf dem Gebiet der deutsch-französischen Freundschaft. Als einer der ersten hatte er den deutsch-französischen Schüleraustausch organisiert, suchte entsprechende Gastfamilien für die Kinder aus Frankreich, organisierte Sprachkurse und Ferienprogramme. „Das Jahr über, aber vor allem auch die ersten drei Wochen der Sommerferien, war die ganze Familie damit beschäftigt, diesen Austausch zu organisieren“, erinnert sich Bärbel. „Freundschaften fürs Leben wurden geknüpft.“ Aber auch Gusta Villringer war in Karlsruhe bekannt. Sie war eine der ersten Lehrerinnen an der nach dem Krieg neueröffneten Volkshochschule. Sie übersetzte Kinderbücher aus dem Englischen ins Deutsche, später dann auch Sachbücher. Wenn sie nicht ihren Kochkünsten nachging, fand man sie entweder lesend oder aber an der klappernden Schreibmaschine, an der sie auch schon ab 1966 ihre von vielen Menschen bewunderten Rundbriefe schrieb.

Bärbel verbrachte ihre Kindheit und Jugend bis zum Abitur in der Karlstraße 49a. Sie gerät ins Schwärmen, wenn sie von den 19 Jahren erzählt, die sie dort gelebt hat, in vierter Generation, denn schon der Großvater Sturm zog mit seiner frisch angetrauten Liesel Sturm 1919 in das herrschaftliche Haus, in die Wohnung direkt über der Beletage, wo die Eigentümer der Konditorei Schwarz lebten. Eugen Sturm war Lehrer und später Rektor an der Hans-Thoma-Schule.

Aus Briefen und Tagebüchern, vor allem aber aus immer wieder aufs Neue erzählten Geschichten der Großmutter und Mutter, weiß Bärbel vieles über diese Zeit: über die fast täglichen Angriffe auf die Innenstadt, über den berühmt berüchtigten „Bombenkarle“, ein Tiefflieger, der regelmäßig die Karlstraße auf und ab flog und die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzte ... Die meisten Bewohner waren aus Karlsruhe weg, entweder als Soldaten im Krieg oder aber evakuiert. Zurück blieben Herr und Frau Schwarz, senior, und der junge Walter Schwarz, dazu Bärbels Großeltern mit dem Sohn Alfred. Alfred und Walter waren gut befreundet, und die Familien Schwarz und Sturm kamen sich in dieser schweren Zeit, vor allem auch im Luftschutzkeller persönlich näher. Man verbrachte viel gemeinsame Zeit im Luftschutzkeller und man teilte, was man teilen konnte. Als Herr Schwarz wegen Mangels an Mehl und Zucker die Konditorei schließen musste, teilte er noch vorhandene Vorräte mit den Sturms. Als die Marokkaner kamen und das Haus besetzten, zog man gemeinsam in das gegenüberliegende Vincentius-Krankenhaus. Bärbel erinnert sich:

„Viel erzählt bekam ich auch von der großen Hungersnot nach dem Krieg und von der unerträglichen Kälte; heute unvorstellbar, hatte ich als kleines Kind von zweieinhalb Jahren Frostbeulen an Händen und Füßen, da die Räume nicht mehr beheizt werden konnten. Die Familie lebte und schlief in der Küche, da es in den anderen Räumen zu kalt war. Die Küche war der Mittelpunkt der Großfamilie. Hier wurde nicht nur gekocht und gebacken, um den Küchentisch herum versammelte man sich und diskutierte, schmiedete Pläne, beriet Anschaffungen, machten wir Kinder Hausaufgaben, wurden wir von einem der vier Lehrer in der Familie abgehört, belehrt, verbessert und getriezt. Mutter kochte für meinen Vater, der aus französischen Gefangenschaft gekommen war nach Art der feinen französischen Küche. Großmutter aber bestand auf ihrer Mehlschwitzsoße. Da flogen schon mal die Fetzen. Noch heute erinnere ich mich an das Bilderbuch, mit dem Vater nach der Gefangenschaft bei seiner Rückkehr mein Kinderherz eroberte. ‚Le Noel de Bibiche‘ mit seinen herrlichen Illustrationen; auch den Ring, den er mir an den Finger steckte, habe ich heute noch.“

Bärbel und ihr Bruder Uli waren nach dem Krieg die einzigen Kinder im Haus, aber gelangweilt haben sie sich nie in ihrer riesigen Wohnung, wo im endlos langen Flur eine Schaukel hing und wo man herrlich Rollschuhlaufen konnte. Im Erdgeschoss war ja die Konditorei Schwarz mit den herrlichsten Kuchen und selbsthergestellten Pralinen, und vor allem im Sommer, das einzigartige Eis. Immer wieder kam es vor, dass Frau Schwarz, senior, den Kindern, wenn sie brav gewesen waren, eine Kugel Eis spendierte. Wenn man Glück hatte, waren im Sommer zudem die Türen zu der Konditoreiwerkstatt geöffnet und man konnte zusehen, wie die Pralinen in Handarbeit hergestellt und dann mit einem Schokoladenguss überzogen wurden. Es duftete nach Mandeln, Marzipan und Schokolade, aber auch nach exotischen Gewürzen. Schon wenn man unten durch die Haustür ging, strömte einem dieser einzigartige Duft entgegen und das Wasser lief einem im Munde zusammen.

Abenteuer gab es genug in dem Haus: Da war der große Speicher mit all seinen Schätzen. Um da hinauf zu gelangen, musste man im Treppenhaus auch über das große Brandloch aus dem Zweiten Weltkrieg klettern, das notdürftig mit Karton gesichert war. Wenn wir genug hatten vom Stöbern in den alten Kisten und Schränken, rutschten wir in Windeseile das Treppengeländer hinunter; das war natürlich streng verboten, da äußerst gefährlich, aber gerade darum machte es ja auch so viel Spaß. Die Wohnung selbst war groß genug, dass wir Versteckerles spielen konnten, Schaukeln auf der Schaukel im Mittelgang – und Rollschuh fahren.

Der Balkon nach hinten in den Hof hinaus war groß und war im Sommer unser Freibad. In einem großen Zuber konnten wir (wie schon unsere Mutter als Kind und meine Tochter Julie später) plantschen, konnten dem Leierkastenmann zuhören und Münzen hinunterwerfen. Wir konnten beobachten, wie die Kirschen an dem Kirschbaum hinter dem Haus reiften und so lange betteln, bis Opa oder Onkel uns welche ergatterten. Vom hinteren Balkon konnten wir auch in den Schulhof der Gartenschule schauen und dem Schreien und Toben der Kinder zuhören und -sehen. Als wir selber alt genug waren, konnten wir auf dem Balkon warten auf das erste Klingeln und dann losrennen und noch rechtzeitig zu Unterrichtsbeginn in unseren Bänken sitzen. Von demselben Balkon, in die andere Richtung, hatte man eine gute Aussicht auf den Bundesgerichtshof. Das war für uns Kinder von besonderem Interesse im Winter, denn auf dem Hügel, auf dem das Gebäude stand, konnte man rodeln. Sobald es genug Schnee gab, rannten die Kinder der Nachbarschaft alle mit ihren Schlitten hinüber und tobten sich aus.

Aber auch eine traurige Erinnerung habe ich an diesen Balkon. Mein Großvater hatte 1948 von Eltern einer seiner Schüler einen Stallhasen geschenkt bekommen. Der lebte in seinem Käfig hinten auf dem Balkon, ich durfte ihn füttern und mit ihm spielen und schmusen. Es kam, wie es kommen musste, der Hunger hatte schon lange Einkehr gehalten und der Hase musste geopfert werden. Es war unfassbar für mich und ich war untröstlich.

Der vordere Balkon, auf die Karlstraße hinaus, hatte andere Reize. Von ihm blickte man direkt auf die Straßenbahnhaltestelle und auf die große Verkehrskreuzung der Karl- und Kriegsstraße. Ein Polizist regelte dort tagsüber den Verkehr. Aber abends und nachts krachte es leider immer wieder an dieser gefährlichen Ecke, und da war es ein Gutes, dass direkt gegenüber das Vincentius-Krankenhaus war.

Vom vorderen Balkon aus konnte man am Fastnachtsdienstag auch dem Fastnachtsumzug zuschauen, der direkt am Haus vorbeizog. Unser Balkon war an diesem Tag auch bei Freunden und Bekannten beliebt, und es grenzt an ein Wunder, dass der Balkon nicht unter dem Gewicht der vielen Schaulustigen abbrach.

Dass schon in den frühen Fünfzigerjahren immer wieder ausländischer Besuch bei uns wohnte, war äußerst ungewöhnlich; 1953 waren es zwei Engländerinnen aus Cambridge. Sie hatten meiner Mutter während der ersten Nachkriegsjahre immer wieder Care-Pakete mit Kleidung und Lebensmitteln geschickt. Ab 1954 waren dann regelmäßig französische Austauschschüler bei uns zu Gast, denn mein Vater, Max Villringer, hatte zusammen mit Professor Bentmann und anderen Karlsruhern den ersten Schüleraustausch mit Frankreich ins Leben gerufen. Auch ganz unterschiedliche Künstler kamen ins Haus, was den braven Nachbarn reichlich Gesprächsstoff lieferte.

An ihre Schulzeit im Fichte-Gymnasium denkt Bärbel nur mit gemischten Gefühlen zurück, und so kam es, dass sie gleich nach dem Abitur das Flugzeug in die USA nahm, wo sie später, zum großen Erstaunen der Eltern, nicht nur ein erfolgreiches Studium absolvierte, sondern sogar eine Laufbahn als Akademikerin an der University of Denver einschlug.

Zwar kamen sie und ihre Kinder Julie und Andy immer mal wieder auf Kurzbesuch in die Karlstraße 49 a, aber im April 1974 zogen die Eltern dann an den Kolpingplatz, da inzwischen bekannt war, dass das Haus Karlstraße 49 a abgerissen werden musste, damit die Karlstraße am Karlstor erweitert werden konnte. Den Abriss ihres geliebten Elternhauses konnte Bärbel Harthill, die heute wieder mit ihrem Mann Norman in Beiertheim lebt, nur schwer verkraften. Das moderne Haus, das jetzt an dieser Stelle steht, hat zwar immer noch die Nummer 49 a, aber ansonsten hat es mit dem schönen alten Gebäude keinerlei Ähnlichkeit und die Erinnerung an das alte Elternhaus schmerzt auch heute noch.