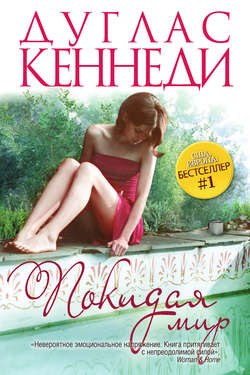

Читать книгу Покидая мир - Дуглас Кеннеди - Страница 2

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

ОглавлениеОткуда стартовать? С чего начать? Это серьезнейший вопрос, мука для любого рассказчика и предмет, который мы бесконечно исследовали и анализировали в магистратуре. «Как определишь отправную точку для повествования?» Если только вы не пишете объемную сагу – с колыбели до могилы («Рассказ о своей жизни я поведу с того самого момента, когда я появился на свет»), история обычно начинается с какого-либо эпизода, происходящего в разгар жизни главного героя. Далее вместе с этим героем вы движетесь вперед, но при этом параллельно, по крупицам, узнаете о событиях из его прошлого. Как любил напоминать своим студентам на лекциях по теории литературы Дэвид Генри, мой научный руководитель: «Любой роман повествует о кризисе и о том, как человек – или группа людей – упомянутый кризис преодолевает. Более того, при первом знакомстве с персонажем в повествовании мы застаем его в настоящий момент. Но у него имеется прошлое, своя история, как и у большинства из нас. И неважно, реальность это или страницы литературного произведения, вы никогда не сумеете понять человека, пока не разберетесь в истории его прошлой жизни».

Дэвид Генри… Возможно, это хорошая отправная точка. Потому что случайное стечение обстоятельств, в результате которых Дэвид Генри ворвался в мою жизнь, развернуло ее в таком направлении, о котором я и помыслить не могла. Вот, пожалуйста, снова: мы не можем предугадать, в каком направлении станет двигаться частица…

Дэвид Генри… В самом начале 1970-х, в бытность молодым университетским профессором, он написал труд, посвященный исследованию американского романа, озаглавленный «К новому миру». Работу сразу отметили за легкость изложения и оригинальность критических оценок. Примерно в то же самое время вышел и его роман о детстве и юности в миннесотской глубинке, за который Дэвида Генри немедленно провозгласили современным Шервудом Андерсоном, чутким, остро воспринимающим противоречия жизни провинциальной Америки.

«Чуткий» – именно это слово тогда все употребляли, говоря о Дэвиде Генри. В 1972 году «К новому миру» получил Национальную книжную премию (НКП) в категории «документальная проза». А роман в тот же год оказался в списке на НКП в области художественной литературы (редкая честь!) и был номинирован на Пулицеровскую премию. Фотографии автора, так и мелькавшие тогда повсюду, объясняют, чему был обязан популярностью медийной звезды этот обладатель (если обратиться к посвященному ему очерку в «Эсквайре») «классической американской красоты, с характерным твердым подбородком, и великолепного чувства стиля – Кларк Гейбл, объявившийся в Гарварде».

Где его только не было тогда: он показывался на ток-шоу, писал блестящие язвительные эссе для «Нью-Йорк ревью оф букс», принимал участие в публичных дискуссиях, где вступал в прения с правыми политиками. При этом, хотя Дэвид Генри одевался в «напористой» манере, слегка напоминающей Лу Рида (черные футболки, черные джинсы), он никогда не вспрыгивал на платформу радикалов. Да, он публично осуждал «бэббитовский конформизм, прочно обосновавшийся в уголке американской души», но он же писал и статьи в защиту «запутанной и сложной культуры Америки». Одна из таких статей, «Наши неотъемлемые противоречия», опубликованная в «Атлантик» в 1976 году, стала предметом оживленного обсуждения, так как именно в ней Дэвид впервые дал критический анализ того, что он назвал «двумя гранями американской национальной души, трущимися друг о друга, будто две тектонические плиты». Сама я впервые наткнулась на это эссе на первом курсе колледжа, когда кто-то порекомендовал мне почитать сборник статей Дэвида Генри «Корявые заметки». И оно произвело на меня такое впечатление, что я уговорила человек пять моих однокурсников его прочитать, твердя, что там предельно четко растолковывается, как такое возможно – быть сегодня американцем и в то же время испытывать серьезные сомнения по поводу своей страны.

Так получилось, что я полюбила Дэвида Генри еще до того, как успела полюбить Дэвида Генри. Когда я подавала заявку в аспирантуру в Гарвардский университет, то в своем конкурсном сочинении рассуждала помимо прочего о том, как сильно его, Дэвида Генри, взгляды на Американскую Литературу и Мысль повлияли на задуманную мной научную работу, и о том, по каким причинам диссертация, которую я надеялась написать – «Инфернальная двойственность: смирение и противление в американской литературе», – была весьма в духе Дэвида Генри.

Разумеется, я рисковала, сообщая несколько преждевременно, еще даже не дождавшись принятия в Гарвард, о том, кого бы мне хотелось иметь научным руководителем. Но я была решительно настроена поработать именно с ним. Колледж Смит[2] я окончила с отличием и превосходными рекомендациями от моих преподавателей английского языка и литературы, что придавало мне уверенности в себе.

Это сработало. Меня вызвали в Кембридж[3] на собеседование с заведующим кафедрой. В последний момент секретарь сообщила мне, что собеседование будет проводить другой сотрудник кафедры.

Вот как вышло, что я лицом к лицу столкнулась с Дэвидом Генри.

Шел 1995 год. Ему тогда было чуть за пятьдесят, однако грубоватое обаяние кинозвезды никуда не делось, хотя я сразу же заметила темные полукружья под глазами, подчеркивающие некую печаль во взгляде. Мне было известно, что он продолжает писать для таких изданий, как «Харпере» и «Нью-Йорк ревью оф букс», хотя уже не так обильно и регулярно. Из материала о нем в «Бостон глоб» я знала, что второй роман так и не появился, а давно ожидаемая биография Мелвилла осталась незавершенной. Но в статье говорилось также о том, что, хотя его имидж писателя и публициста-интеллектуала слегка поблек, Дэвид по-прежнему оставался авторитетным и уважаемым преподавателем – на курс, который он читал, было трудно попасть – и одним из наиболее востребованных в университете научных руководителей аспирантов.

Мне он понравился сразу, так как понял, какого труда стоит мне скрывать свое волнение, и постарался снять напряжение.

– И почему же, скажите на милость, вы решили посвятить себя такому немодному и малооплачиваемому делу, как преподавание в университете, а ведь могли бы пользоваться всем материальным великолепием нашего «позолоченного века»?

– Не каждый мечтает о карьере капиталиста, – ответила я.

Дэвид улыбнулся:

– Капиталиста… Как это по-драйзеровски.

– Я помню главу, посвященную Теодору Драйзеру, в вашем «Американском романе» и колонку в «Атлантик», которую вы посвятили семидесятилетней годовщине публикации «Сестры Керри».

– Да, так написано в вашей конкурсной работе. Но позвольте поинтересоваться: вам нравится «Сестра Керри»?

– Больше, чем вам. Я понимаю вас, когда вы пишете о том, что проза Драйзера по большей части чудовищно тяжеловесна. Но это нечто, что роднит его с Золя: обоим свойствен некоторый психологический примитивизм, оба вдалбливают читателю свои мысли чуть ли не кувалдой. И еще – да, мне нравится ваше замечание о неоспоримой связи между многословием Драйзера и тем фактом, что он – один из первых авторов, использовавших пишущую машинку. Но так пренебрежительно отозваться о Драйзере, сказав – как это у вас? – «громогласный глашатай грошовых бедствий»… Поверьте, я очень вас уважаю, но здесь вы неправы – и к тому же употребили слишком много букв «Г» в одной фразе.

Слыша собственный голос, произносящий эти слова, я подумала: Вот черт, что я несу? Но Дэвид не обиделся, моя прямота его не задела. Наоборот, она ему понравилась.

– Что ж, мисс Говард, приятно, что вам совершенно чужд подхалимаж.

– Простите, – извинилась я. – Я не должна была так говорить, это было невежливо.

– С чего вы взяли? Вам ведь предстоит заниматься английской литературой в аспирантуре Гарварда, а значит, вы должны как минимум уметь демонстрировать самостоятельное мышление. А с подлизой я не стал бы работать…

Дэвид не закончил фразу. Он озорно улыбнулся, с наслаждением рассматривая мою ошеломленную физиономию.

– Профессор, вы сказали «предстоит заниматься английской литературой в аспирантуре Гарварда», но ведь моя кандидатура пока еще не утверждена.

– Так позвольте мне сообщить вам – вы приняты.

– А вам известно, что я подавала заявление на материальную помощь?

– Да, я видел его и уже разговаривал с заведующим нашей кафедрой о том, чтобы использовать имеющийся у нас фонд. Он был основан семьей Рокфеллеров, и каждый год из него выделяют грант одному из вновь поступивших аспирантов. Но вот что: в анкете указано, что ваш отец занимает солидный пост в горнодобывающей промышленности в Чили.

– Занимал, – поправила я, – отец потерял эту работу пять лет назад.

Дэвид кивнул, как бы говоря: тогда понятно, почему у тебя туго с деньгами.

Я могла бы добавить, что на моего отца невозможно рассчитывать ни в чем и ни при каких обстоятельствах. Однако неинтересными рассказами о тяготах своего детства я старалась не обременять никого (даже своего парня). И уж подавно не собиралась ныть по этому поводу во время собеседования с Дэвидом Генри. Поэтому я ограничилась тем, что сказала:

– Отец предложил своему боссу пойти и трахнуть самого себя. Потом пытался найти место, но соглашался лишь на должности не ниже президента компании, а так как он к тому же хорошо известен в отрасли своей горячностью, перспектив практически не было. С тех пор он занимается консультациями, но его характер не способствует успешному продвижению. Так что…

Я тут же пожалела, что разоткровенничалась. Дэвид, должно быть, почувствовал это. Он чуть улыбнулся, кивнул и заметил:

– Ну что ж, во всяком случае, новость о том, что вы поступили в аспирантуру и получили полную стипендию, его наверняка обрадует.

– Сомневаюсь, – еле слышно пробормотала я.

Насчет этого я ошибалась. Я написала отцу письмо за два месяца до окончания колледжа, в котором горячо приглашала его на церемонию вручения дипломов и выпускной бал, а заодно сообщила и о том, что подала документы в бесплатную аспирантуру в Гарварде. Обычно ответа приходилось ждать не меньше месяца, но в этот раз письмо пришло спустя десять дней. В конверт была вложена стодолларовая купюра. Письмо состояло из двадцати одного слова:

Я так горжусь тобой!

Прости, что не смогу присутствовать на твоем выпускном.

Купи себе на это, что сама захочешь.

Целую, папа.

Распечатав конверт, я залилась слезами. Я не плакала, когда папа нас бросил. Я ни разу не заплакала, когда он, снова обосновавшись в нашем городе, то и дело отменял запланированные встречи по выходным. Я не плакала, когда он, уехав в Чили, постоянно кормил меня обещаниями, что вот уж в этом году он точно оплатит мне поездку к нему на несколько недель, да так ни разу и не собрался их выполнить. Я не плакала, когда на мои письма – о поступлении в Колледж Смит, об оценках (я была круглой отличницей), об избрании в «Фи Бета Каппа»[4] – он отвечал молчанием. И вот, в надежде все же добиться хоть какого-то признания, я отправила отцу это письмо. Когда я писала его, одна-единственная мысль полностью завладела мною: отец давно отдалился от меня, стал совершенно чужим. «Купи себе… что сама захочешь…» Сто баксов и записка в пять строк, чтобы заглушить свое чувство вины… впрочем, я что-то не уверена, что он испытывал вину. Он снова отмахнулся от меня, и на этот раз у меня не получилось просто равнодушно пожать плечами. Я отчаянно разревелась.

Том пытался меня утешить. Он повторял, что отец недостоин такой чудесной дочки, что он еще горько пожалеет о том, что пренебрегал мною, что он, по-видимому, завидует моим достижениям, потому что сам неудачник, терпящий провалы во всем, за что бы ни взялся.

– Конечно, он от тебя отмахивается, кто бы сомневался, – твердил Том. – А как еще ему реагировать на твои блестящие успехи?

– Прекрати мне льстить, – отмахивалась я.

– Ты неподдающаяся, не реагируешь на лесть.

– Потому что я не заслуживаю таких похвал.

– Да нет, потому что ты вбила себе в голову, что твой идиот папаша прав: ну разве могут твои успехи быть заслуженными?

Но мои огорчения были связаны не только с тем, что отец от меня отмахнулся. Была и еще одна причина – нам с Томом предстояла разлука. Самым ужасным было то, что мы с ним не ссорились и, вообще-то, не собирались расставаться. Просто я отправлялась в аспирантуру в Гарвард, а Том – в Тринити-колледж Дублинского университета. И хотя ни один из нас не хотел этого признать, оба в глубине души сознавали, что как только нас разделит Атлантика – отношениям наступит конец. Особенно щемящим чувство предстоящей разлуки было оттого, что Тома ждали также и в магистратуре в Гарварде. Однако он предпочел принять приглашение Дублинского университета, уверяя, что присоединится ко мне, приехав в Гарвард буквально через год.

– Ты навестишь меня на День благодарения, – говорил Том. – Як тебе нагряну на Рождество, а в пасхальные каникулы поболтаемся вместе по Европе… Мы и не заметим, как год пролетит.

Мне хотелось ему верить. Кроме того, я твердо обещала себе не удерживать Тома, прибегая к эмоциональному шантажу («Ты не смог бы меня оставить, если бы действительно любил»), которым так часто пользовалась моя мама, пытаясь предотвратить расставание с отцом.

– Я, конечно, не хочу, чтобы ты уезжал, – сказала я, когда Том сообщил, что откладывает обучение в Гарварде и отправляется в Дублин. – Но не стану тебя отговаривать.

Вот тут-то и начались уверения. Чем больше Том распинался, тем очевиднее для меня было, что ему не терпится поскорее смыться. В день, когда пришло письмо в пять строк от моего отца – и Том изо всех сил старался меня утешить, – я не выдержала и произнесла вслух нелицеприятную правду:

– Вот ты уедешь в Дублин, и у нас все закончится.

– Не говори ерунды, – возмутился он, – это просто нелепо…

– Вот увидишь, так и будет, потому что…

– Этого не будет, – отрезал Том, начиная сердиться. – Я слишком высоко ценю тебя… нас, наши отношения. И я прекрасно понимаю, почему именно сейчас ты чувствуешь себя брошенной, но…

Но не понимаешь того, что понимаю я: мужнины исчезают, когда ощущают угрозу.

В общем, он отправился в Дублин, и мы поклялись друг другу в вечной любви и произнесли прочие положенные в таких случаях романтические фразы. Все закончилось как раз перед самым Днем благодарения. Том должен был вернуться в Штаты, а я уже планировала поездку с ним в Париж на Рождество. К чести Тома, он не стал меня обманывать, когда позвонил и сообщил, что вследствие непредвиденных обстоятельств не сможет прибыть в Бостон 21 ноября. Он прямо сказал:

– Я встретил другую.

Я не стала расспрашивать его о подробностях – я не мазохистка, – а он был немногословен, сказал только, что она ирландка, студентка медицинского факультета в Тринити, и что у них это «серьезно». Когда прозвучали его слова: «Знаешь, это все произошло совершенно неожиданно», я ответила только:

– Наверняка все так и было.

За этим последовало долгое молчание.

– Прости, – сказал он наконец.

– И ты меня.

Вот так все и закончилось. Главный для меня на тот момент человек внезапно исчез из моей жизни. Я тяжело перенесла это известие, никого не могла видеть и фактически просидела неделю взаперти в своей крохотной квартирке в Соммервиле, отменив лекции и пропуская аспирантские семинары в Гарварде. Я даже не ожидала, что будет так больно. Казалось, мы так подходим друг другу. Но похоже, все зависит от совпадений во времени, а у нас просто разошлись пути.

Том так и не вернулся в Штаты. Он женился на своей ирландской медичке. Диссертацию он защитил там же, в Тринити-колледже, потом получил работу в университете Голуэя. Мы больше никогда не виделись. Хотя я подозреваю, что Том регулярно наведывался домой, к родителям, однако за все годы, пока я жила в Кембридже, он ни разу не попытался встретиться со мной. Только раз я получила от него весточку: на рождественской открытке, пришедшей несколько лет спустя, были запечатлены сам Том, его супруга Моред и трое сыновей: Конор, Финтан и Шон. Они стояли перед домом, судя по всему загородным. Фотография меня изумила, потому что Том был твердо, как и я, настроен против того, чтобы иметь детей, и всегда решительно восставал против жизни в пригороде. Глядя на снимок, я не испытала боли и горечи. Скорее подивилась тому, как иной раз непредсказуемо развивается сага нашей жизни и как близкие люди, так тесно связанные между собой, просто исчезают из жизни друг друга. Мы что-то теряем и что-то находим. Звучит похоже на строку из песенки – где я ее слышала? Может, мы слушали ее с Томом? Или с Дэвидом? И не Дэвид ли сказал мне (вскоре после того, как мы стали любовниками), что все на свете – сплошная череда встреч и расставаний?

Я ответила Тому на поздравление с Рождеством, отправив ему в ответ свою фотографию. Письмо было немногословным:

У тебя чудесная семья. Желаю вам счастья в новом году. Всего доброго…

Разумеется, мне хотелось о многом расспросить его, задать тысячу вопросов: ты счастлив? доволен своей работой, новой страной, своей жизнью? вспоминаешь ли хоть иногда обо мне, о нас и о том, что сага наших жизней, теперь уже окончательно и бесповоротно разных, могла сложиться совсем иначе, если бы…?

Если бы. Слово, несущее наибольшую нагрузку в английском языке… особенно в сочетании с «только».

Например: если бы только ты не переехал в Ирландию, я бы не втюрилась в Дэвида.

Но я хотела втюриться в Дэвида… хотя и знала с самого начала, что это ненадолго. Потому что расставание с Дэвидом помогло мне расстаться и с тобой.

Или, по крайней мере, так я говорила себе тогда.

2

Колледж Смит – частный женский колледж в Массачусетсе (США).

3

Гарвардский университет находится в городе Кембридж, штат Массачусетс.

4

«Фи Бета Каппа» – привилегированное общество студентов и выпускников колледжей.