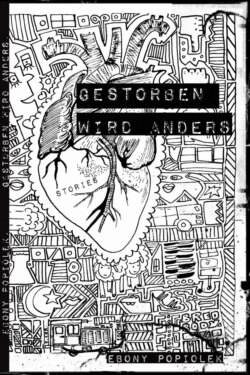

Читать книгу Gestorben wird anders. Stories - Ebony Popiolek - Страница 3

KARL. Die weiße Dame

ОглавлениеDr. Adebowale Abeo Achebe klopfte vorsichtig an die Tür. „Herr Zielinski?“ fragte er sanft im tiefen Bassbariton. Ich bat ihn einzutreten. Die Tür öffnete sich und ein trat der größte, dunkelhäutigste klinische Psychologe, den ich je gesehen hatte. Ich hatte ohnehin noch nie einen farbigen Psychologen gesehen und dieser hier war schwarz wie die Nacht. Seine Zähne und Augen strahlten im Kontrast dazu perlweiß. Der junge Mann, der mich mit seiner Feinfühligkeit und Klugheit immer wieder beeindruckt hatte, schob sich in mein plötzlich zu klein wirkendes Zimmer und blieb unmittelbar hinter der Tür stehen. Ich wusste, was er wollte, ließ mich jedoch nicht beirren. Ich packte in aller Seelenruhe weiter und ließ ihn warten. Er wollte etwas von mir, daher konnte er ruhig den Anfang machen. Doch Dr. Achebe beendete mein psychologisches Spiel nach wenigen schweigsamen Atemzügen, ehe es begonnen hatte. Er war kein Spieler. „Herr Zielinski, heute gibt es Hirschfilet zum Mittagessen“, begann er die Verhandlung um ein paar weitere Wochen meiner Zeit. Ich musste unwillkürlich lachen. „Und das bedeutet für mich was? Dass ich noch ein paar Monate bleiben soll, weil ich sonst das gute Klinikessen verpasse? Doktor – das ist mir tatsächlich gleichgültig.“ Dr. Achebe seufzte. „Na gut. Aber ich bin nur noch zwei Monate hier, ehe ich nach Nigeria fliege. Wir könnten die Zeit nutzen, um weiter zu reden. Wir könnten mehr Arbeit investieren, um zu…“. Ich drehte mich abrupt um und schaute meinem derart um mich besorgten Arzt ernst ins Gesicht: „Mein lieber Dr. Achebe, ich danke Ihnen für Ihre Mühe. Aber auch die Tatsache, dass ich von heute an unsere tiefschürfenden Diskussionen über das Wohl Afrikas und Europas verpassen werde, hält mich – bei allem aufrichtigen Bedauern – nicht von meinem Entschluss ab. Meine Papiere sind unterzeichnet. Ich bleibe nicht.“ Da fiel mein Blick auf das Buch, das er mir vor einiger Zeit geliehen hatte. „Da ist Ihr Toni Morrison Band. Warten Sie, ich gebe ihn zurück. Ein wirkliches bemerkenswertes Buch.“ Dr. Achebe hob die Hand. „Nein, behalten Sie es bitte. Es ist ein Geschenk. Vielleicht geben Sie es ja einmal Ihrer Frau zum Lesen?“ Er lächelte vielsagend. Ich schüttelte den Kopf. „Das wird sie vermutlich nicht. Meine Frau lernt nicht: sie weiß schon alles.“ Ich lächelte schief und wusste nicht, wen dieser Satz mehr beleidigte: meine engstirnige Frau, meinen intellektuellen Gesprächspartner oder mich. Plötzlich fühlte ich mich wieder hohl und leer, weil ich nun wieder an sie dachte. „Werden Sie denn heute gar nicht abgeholt?“ fragte Dr. Achebe. Ich wurde nicht schlau aus seinem indifferenten Tonfall und zuckte fast gleichgültig die Schultern. „Meine Frau kann mich nicht abholen. Sie sagt, sie arbeitet und möchte stattdessen von mir abgeholt werden. Meinen Sohn wollte ich nicht belästigen, er hat die Kleinen und seine Arbeit und genug um die Ohren…es ist schon gut so. Ich schaffe das allein.“ Ich zog den Reißverschluss meines kleinen Koffers zu. Das Buch verstaute ich achtsam in einer Seitentasche. Ich mochte die Ideen dieser Schriftstellerin, von der ich nie zuvor gehört hatte. In den heutigen Zeiten war es eine Bereicherung etwas zu lesen, das sich mit dem Ursprung unserer Konflikte beschäftigt. Die Herkunft der anderen – und das Erforschen unserer eigenen Wurzeln. Das Fremde wirkt demnach bedrohlich, weil wir mit einer bisweilen fatalen Unkenntnis unserer eigenen Fremdheit leben. Spannende Gedanken. Ich überlegte, das Buch daheim auf den Schreibtisch meiner Frau zu legen, ins Arbeitszimmer, damit sie es auch sicher fände. Ich stellte mir vor, wie sie es nehmen und nicht verstehen würde. Weder den Einband, noch den Titel, noch den Inhalt. Sie würde es in Händen drehen und wenden. Und dann – vielleicht – wegwerfen. Oder aussortieren. In eine Kiste voll der Bücher, die an den Gedankenkliffs meiner Frau ungelesen zerschellt waren. So ähnlich wie ich. „Ich habe auch ein Geschenk für Sie“, fiel mir da ein und ich beeilte mich, es zu finden. Der letzte Nietzsche. Ich reichte dem dunklen, ruhigen Mann die Ausgabe. Ein weißes Buch, schmal und abgewetzt. Briefe. Ein Sonderdruck. Es gab nicht viele Exemplare. Ich hatte ihm daraus vorgelesen. „Die Hoffnung ist ein viel größeres Stimulans des Lebens als irgendein Glück“, zitierte ich den pathetischen Philosophen und freute mich, Überraschung auf dem Gesicht meines ebenholzfarbigen Arztes zu sehen. Naturgemäß sträubte er sich zuerst, das Geschenk anzunehmen. „Das ist doch Ihr ständiger Begleiter gewesen! Und ein Sammlerstück, das haben Sie selbst gesagt. Mit Anmerkungen von Rudolf Steiner. Es muss unglaublich wertvoll sein. So etwas gibt man doch nicht weg!“ Ich lächelte. Das waren die Worte, die jeder hören wollte, der spontan einen kleinen Schatz verschenkte. „Doch doch, ich möchte, dass mein Nietzsche Ihnen gehört. Er ist doch ein noch interessanterer Patient als ich. Vielleicht werden Sie durch ihn schlauer, als Sie es ohnehin schon sind.“ Dr. Achebe starrte mich für einen Moment ungläubig an. Der kleine Nietzsche hatte seit meiner Ankunft hier stets in meiner Brusttasche gesteckt. Er war mein Freund gewesen, mein Verbündeter. Ich hatte das Gefühl, ihn bis an sein Ende zu verstehen. Als wären wir Brüder im Geiste. Jedoch mit mir als dem Schwächeren von uns beiden. Ich beobachtete meinen Arzt, der das Buch ehrfürchtig in seinen riesigen Händen hielt und es vorsichtig mit seinen langen Fingern durchblätterte. „Sie haben hier Notizen drin“, bemerkte er und nahm ein paar Zettel heraus. Ich errötete schwach. „Das sind keine Notizen“, räusperte ich mich, „das sind Gedichte. Ich habe sie hier in den letzten Tagen geschrieben.“ Er reichte sie mir unaufgefordert, ohne Neugier. Nicht einmal einen kurzen Blick hatte er auf mein Handgeschriebenes geworfen. Das war so seine Masche. Reden: Das sollte immer ich. Der Patient. Ich nahm die vier Zettel und verstaute sie gefaltet an Stelle des Buches in meiner Hemdtasche. Über die Gedichte würde ich nicht mit ihm reden. Dr. Adebowale Abeo Achebe, dessen klangvollen Namen ich genauso gern dachte, wie sagte, beäugte mich von der Seite, schob das Buch aber endlich wortlos in den Kittel. Er verneigte sich. Der treue Neger, jagte es kurz durch meine Gedanken und ich schämte mich gleich dafür. Doch war er mir auf der Insel der Hoffnungslosigkeit, an der ich gestrandet war, wie ein Freitag vorgekommen. Mein einziger Freund auf einer Insel, die von Nichts umgeben war und von Nichts umgeben blieb, egal wie lang ich mich auf ihr aufhielt, egal wie viele Stunden ich mit ihm und den anderen Fachleuten hier philosophierte. Es gab kein Boot, das kommen würde, mich zu holen. Doch ich war kein Inselmensch. Deshalb ging ich, um mich dem Unbekannten am Rande der Insel zu stellen. „Sind Sie ganz sicher?“, fragte der junge Arzt, der mein Sohn hätte sein können, wäre ich ein beeindruckender afrikanischer Stammesführer gewesen. Ich fühlte so etwas wie Trotz, dass er es wagte, mich immer und immer wieder auf die Probe zu stellen. „Mein Entschluss steht“, sagte ich mit fester Stimme und nahm wie zum Beweis meinen Koffer in die eine und meine Jacke in die andere Hand. „Es geht mir gut genug, um zu gehen. Sie haben alles getan. Wir sind beide fertig hier.“ Als würde er offiziell kapitulieren, verneigte Dr. Achebe sich diesmal tief und reichte mir endlich seine Hand zum Abschied. Ich nahm und schüttelte sie. „Sie dürfen mich als Karl in Erinnerung behalten. Ich danke Ihnen für alles, Doktor…“. „Adebowale, Karl. Behalten Sie mich auch einfach als Adebowale in Erinnerung.“ Ich lachte. „Ade –Adebowale? Beim besten Willen zu schwer, um Sie einfach so zu nennen.“ Er lachte ebenfalls, ein tiefer Bass, der angenehm in meiner Brust vibrierte. „Sie erinnern mich an meinen Vater, Gott hab ihn selig“, sagte Adebowale. Das rührte mich sehr. „Sie sind ein guter Mann und ein guter Arzt“, ließ ich ihn wissen. Und leiser fügte ich hinzu: „Sie haben alles gegeben. Machen Sie sich keine Vorwürfe, dass ich gehe.“ Adebowale schüttelte den Kopf und öffnete die Tür für mich. „Na dann – eine lange Reise geht endlich zu Ende“, stellte ich fest, holte tief Luft und ging langsam den hell erleuchteten Flur entlang auf den Ausgang zu. Ich begegnete niemandem mehr. An der Pforte grüßte ich ein letztes Mal die Empfangsdame. Dann war ich draußen.

Das Wetter begrüßte mich milde mit freundlichen Sonnenstrahlen und nur wenigen Wolken. Ich schaute auf die Uhr. Meine Frau erwartete mich in einer Stunde in ihrer Buchhandlung. Aber ich würde sie nicht abholen. Berge können nicht zum Propheten wandern. Ich setzte meinen Weg also in Richtung Bahnhof fort, um den nächsten Zug nach Hause zu nehmen. Die Sonne schien hell und kräftig vom Himmel herunter. Die alten Backsteingemäuer der Klinik strahlten die Wärme ab und ich fühlte mich sonderbar umarmt von all der Wärme und dem Licht. „Karl Jürgen Zielinski, du bist ein freier Mann“, sagte ich zu mir selbst und fühlte neben der Leere eine Leichtigkeit, wie schon lange nicht mehr.

Der Bahnhof war ein gewaltiger Koloss aus Stahl und Glas, der im Westen und im Osten sein großes Maul aufsperrte, um Züge und Bahnen zu verschlingen und wieder auszuspeien. Ein hässliches Monstrum, das, je tiefer man in seine Eingeweide vordrang, immer kühler, dunkler und unfreundlicher wurde. Ich stieg die breite, einstmals weiße Treppe hinauf, die in sein Innerstes führte. Die Vorhalle – des Monsters Magen – war erfüllt von einer schier ohrenbetäubenden Kakophonie und einem ebenso unappetitlichen Geruchsbrei. Eine olfaktorische Hölle. Ich stieg zielstrebig weitere Stufen hinauf, bis ich in seinem Schlund angekommen war, wo die Züge nur so durchschossen. Unwillkürlich stellte ich mir vor, ich würde hier stolpern und auf die Gleise stürzen, direkt vor einen fahrenden Zug. Wie schnell wäre das Leben da vorbei? Ich hatte Glück, dass ich mit genügend Verstand und Empathie ausgestattet war, so etwas nie zu tun. Ich schaute zu den kleinen Kindern, die neben mir an der Hand ihrer müde aussehenden Mutter turnten. Ja, den Verstand hatte ich. Meine Bahn kam pünktlich und ergoss ihre Insassen auf den Bahnsteig. Alles schubste und schob sich rücksichtslos an mir vorbei, bis ich von einem anderen Strom Menschen erfasst und in die Bahn hineingeschwemmt wurde, was ich widerstandslos erlaubte. Ich ergatterte sogar einen freien Platz, und setzte mich mit dem Rollkoffer auf dem Schoß vor eine junge Frau. Sie ignorierte mich so, wie sie alle anderen auch ignorierte, und tippte hochkonzentriert etwas auf den Bildschirm ihres Telefons, dessen leuchtende Anzeige ihr Gesicht in ungesundes blau-weißes Licht tauchte. Nicht jedem Menschen stand ungesundes Aussehen zu Gesicht. Ihr schon. Ich betrachtete die Wohlgestalt der jungen Frau und die gepflegten Haare. An den ungepflegten Fingernägeln allerdings verlor sich mein Interesse rasch und ich schaute lieber aus dem Fenster. Die große Stadt – die größte in Deutschland – rauschte an uns allen vorbei, doch kaum einer schenkte ihr Beachtung. Dabei war sie so ein besonderer Ort. Einst hatte es hier eine klaffende Wunde gegeben, einen Schmerz, der die Stadt teilte wie Schizophrenie den Geist. Als die Siegermächte die Stadt vor vielen Jahrzehnten wie Beute ungerecht untereinander - eben nach Kräften, nicht nach Maß - aufgeteilt hatten, entstanden die ersten Schnitte. Nach dem Abzug eben jener Siegertruppen begannen sie zu heilen, bis auf einen. Die Lobotomie, die am Geist dieser Stadt vollzogen worden war, archaisch und primitiv, hatte so viele Seelen verletzt und so viele Leben gekostet, dass es für mich, der all das erlebt hatte, wie ein Wunder schien, heute frei in dieser Stadt hin und her diffundieren zu können. Doch am meisten wunderte es mich, dass scheinbar nur ich mich wunderte – den anderen fiel nicht einmal auf, dass sie als freie Menschen durch diesen geschichtsträchtigen Ort reisten. Freiheit war ein selbstverständliches Gut geworden. Alles war möglich. Nur sie wertzuschätzen geriet bei all den Möglichkeiten zum Zeitvertreib ins Hintertreffen. Nun, der eine wunderte sich über seine Freiheit, der andere packte sie unbedarft beim Schopfe. Vielleicht war das nicht ganz falsch. Ich hatte verlernt, frei zu sein. Frei sein: das war schon Ewigkeiten her. Hatte ich mir einerseits das Denken nicht verbieten lassen, nicht von einem diktatorischen Staat, so hatte ich mir dennoch das Fühlen und Wünschen nehmen lassen, unwissentlich, von der Frau, die ich liebte. Was der Staat nicht schaffte, hatte sie mit einem einzigen Blick erreicht. Mit Schellen um Herz und Hirn, war ich Zeit meines Lebens Untertan und Diener gewesen. Es war nicht meine Schuld. Mir war ein gängiger Fehler unterlaufen, ein Irrtum, der mich nun alles kostete. Ich hatte geglaubt, dass auch sie wie ein Mensch fühlt. Dass ihr Kuss dieselbe Bedeutung hat, wie meiner. Dass ihre Worte der Zuneigung auch Beweise für Zuneigung waren, so wie bei mir. Mein größter Fehler war es letztlich anzunehmen, wir wären einander ebenbürtig. Ich war ein normaler Mensch. Sie war – tja, was? Ich wusste es nicht. Etwas anderes. Es hatte sich herausgestellt, dass ich mein Leben auf diesem Irrtum gebaut hatte – kein Wunder, dass es nach all den Jahren in Schieflage heute stets einzustürzen drohte. Ein normaler Mensch hätte mich aus der Klinik abgeholt. Sie nicht. Sie hätte mich nie abgeholt. Wie Nietzsche richtig sagte, war das Unglück einer Ehe nicht der Mangel an Liebe, den ich schon so viele Jahre ertrug, sondern der Mangel an Freundschaft. Meine Geliebte war sie schon lange nicht mehr. Doch nun wusste ich auch: meine Freundin war sie ebenso wenig. In der Klinik, bettlägerig und umgeben von Ärzten, hatte ich ihr scheinbar noch dienen können, als Projektionsfläche für ihre märtyrerhafte Großartigkeit. Aber nun, als geheilt Geltender, war ich ihr nur noch eine Last. Meine Bedürfnisse erfüllen, das wollte sie nicht. Freundschaftliche Verbundenheit, das hatte ich bis zuletzt geglaubt, war das eine, was uns einte – auch wenn es das Körperliche, das Intellektuelle, das wonach das Herz verlangte, schon lange nicht mehr gab. Doch während ich die Spuren, die wir gemeinsam auf meinem Lebensweg hinterlassen hatten, immer wieder aufsuchte, war sie schon längst weitergezogen. Und hatte mich ohne Reue und Scham zurückgelassen.

Auf der Flucht vor mir ist sie, die Königin, sie rennt In ihr ruft die Sehnsucht, die Sehnsucht sie brennt. Sie schreitet unbeirrt weiter, schaut keinmal zurück, Sie sucht einen Andren, der Andre hat Glück, den Andren will sie an sich binden, um neue Gefühle mit ihm zu finden, lüstern und gierig spricht sie in fremden Zungen, meine Königin in Weiß Immer oben, nie unten.

Ich strich gedankenverloren über die vier Blätter, die ich aus meiner Hemdtasche genestelt hatte. An dieser Stelle meines Gedichts hatte ich geweint. Ich hatte sie schon so oft an ihre Lust, sich fortwährend neu zu verlieben, verloren, an ihr Bedürfnis von vorn anzufangen, neue Ufer aufzusuchen. Jedes Mal habe ich sie irgendwie zurückgewonnen – oder sie war verstoßen worden und hatte sich dann in ihr altes Schicksal an meiner Seite begeben. Doch dieses Mal war der Verlust umfassender. Sie wollte abgeholt werden, ich sollte ihr nicht weiter zur Last fallen! Das Schauspiel der besorgten Ehefrau war beendet, der Alltag forderte seinen Tribut. „Kümmere dich wieder um mich“. Sie war es, um die sich alles drehte. Wie es mir ging wollte sie weder gestern wissen, noch heute. Nein. Sie arbeitete. Und sie verlangte, dass ich zu ihr kam und vor ihren Hofstaat trat, um ihr in Anwesenheit ihrer Bewunderer zu huldigen. Dafür, dass sie mehrmals in der Woche eine Stunde lang an meiner Seite verbracht hatte, um ununterbrochen von sich selbst zu erzählen. Ich war nicht wichtig genug für sie. Vielleicht würde es einmal ein anderer sein, aber nicht ich. Doch so schwach fühlte ich mich heute nicht, dass ich meinen Stolz ein weiteres Mal ignorieren würde. Nein, von heute an wird alles anders. Ich hatte endlich die Botschaft verstanden. Ich war ihr gleichgültig! Wäre ich Alchimist, könnte ich das dunkle Geröll, das sich vor meinen liebesblinden Augen aufgetürmt hatte, in Gold verwandeln. Doch ich war keiner: Und so blieb alles ein hässlicher Schutthaufen, der es mir unmöglich machte, sie weiter mit verklärtem Blick zu sehen. Nur der Blick auf mein eigenes Leben war noch düsterer. Alles, was ich je getan hatte, hatte ich letztlich für sie getan. Mein Leben beruhte auf dieser Wahrheit. Wie schön, wie rührend, wie romantisch wäre das, hätte ich dafür mehr als zwei Söhne von ihr bekommen. Und schon den ersten hatte sie von mir trennen und auf Nimmerwiedersehen mit ins Ausland nehmen wollen, wäre damals ihre Mutter nicht eingeschritten. Ohne die Verklärung blieben nur Härte und Schmerz. Vergeudete Zeit. Vergeudetes Glück. Wie kam es, dass ich mich kaum an das Gute erinnern konnte? Welche Erinnerung ich auch vor meinem geistigen Auge drehte und wendete, immer tauchte ein dunkles Mal an ihr auf. Ein anderer Mann, dem sie während einer Feier ihre ganze Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Das Gelächter eines heiteren Abends unter Freunden, das mir galt. Die sanfte Berührung meines Armes, das Halten meiner Hand begleitet von verletzenden Bemerkungen darüber, dass ich keine gute Figur hatte oder Mundgeruch. Die Komplimente für Erfolg und Männlichkeit, die ein anderer unter ihren bewundernden Blicken genussvoll erntete, während ich unsere Gäste versorgte. Meine romantische Verliebtheit, die sie mir im Streit als weibische Schwäche auslegte. Meine Lust, die sie entweder störte oder belächelte, bis sie mich vollkommen entmannt hatte, um mich dann zu Freunden und Verwandten mitzunehmen, wo sie über meine Entmannung sprechen wollte. Und die vielen Männer, die ihren Weg säumten wie Schachfiguren auf einem Brett, die sie umringten und mich verdrängten, den einsamen weißen König einer einst strahlend weißen Königin. Sie zwang mich zeitlebens in die Knie und ich ließ sie gewähren, weil ich irrtümlich glaubte, sie würde mich trotz allem lieben.

Wer hilft mir, mich zu erheben, Kommt einer und trägt mich sanft, trägt mich durch das Tal der Trauer, bis ich wieder gehen kann.

Mein Blick blieb an den Zeilen dieses Gedichtes hängen. Ich hatte sie alle ihr gewidmet. Eines voller Schmerz, eines voller Liebe, eines voller Hoffnung – und eines, nachdem sie mir eröffnet hatte, ich möge sie abholen. Das Gedicht über die letzte Träne, die ich ihretwegen weinen würde.

Ein älteres Paar setzte sich zu uns, ebenfalls ignoriert von der jungen Frau mit dem Telefon. Ich rutschte noch ein Stück weiter ans Fenster, obwohl ich kaum Platz hatte, und der ältere Herr machte sich neben mir breit. Ich beäugte die beiden heimlich. Sie wirkten einander fremd, so wie sie da saßen. Er starrte geradeaus, sie starrte aus dem Fenster. Beider Blicke wirkten leer. Ihre Hände lagen verkrampft in ihrem Schoß, er hatte seine zu klobigen Fäusten geballt. Liebe sah so sicherlich nicht aus. Vielleicht war Liebe nach all den Jahren auch nur Wunschdenken? Aber Freundschaft konnte da sein. Eine, die ohne Worte auskam. Ich fragte mich, wie alt sie wohl sein mochten? Vielleicht fünfzehn Jahre älter als ich. Dann hätten sie den Krieg als Jugendliche miterlebt. Aber auch sein Ende. Sie hatten das Wunder des Wiederaufbaus als Erwachsene erlebt, ebenso wie den Mangel. Je nachdem, wo sie gelebt hatten, hatten sie eine Wohnung bezogen oder ein Haus, und hatten dort, wie alle Kriegskinder, Gemüsebeete und Obstbäume gepflanzt. Kein Balkon war zu klein, um nicht den Ansprüchen eines Selbstversorgers zu genügen. So einen Garten hatten wir nie gehabt. Es mangelte ihnen an Ästhetik, fand meine Frau. Sie sehnte sich nicht nach Nahrung, sondern nach Schönheit. Schönheit, die sie teilen konnte, für die sie bewundert und gelobt werden konnte. Ich war zwar stolz auf unseren Garten, immerhin hatte ich viele Jahre meines Lebens in seine Pracht investiert. Doch Nahrung war er nicht – weder für meinen Körper, noch für meine Seele. ‚Nächste Haltestelle: Emdorf‘ schnarrte die blecherne Ansagerstimme aus den Lautsprechern und ich deutete meinen Sitznachbarn an, dass ich aussteigen musste. Das ältere Paar schob Beine und Füße hilfsbereit aus dem Weg. Die junge Frau schien nicht zu registrieren, dass sich irgendetwas in ihrer Umgebung änderte. Sie war eins mit dem, was ihr aus dem Bildschirm ihres Telefons entgegenschien. An meiner Haltestelle stiegen nicht Wenige aus. Emdorf war groß, es gab viele Familien, aber wenig Arbeit. Deshalb pendelten viele morgens in die Großstadt, wo es seit ein paar Jahren offenbar immer genug Arbeit gab. Noch galt sie als arm aber sexy. Ich fühlte, dass sich zumindest das Thema Armut in den nächsten Jahren erledigen würde. Woher ich das wusste? Weil ich keinen einzigen jungen Menschen mehr kannte, der über Arbeitslosigkeit oder Aussichtslosigkeit klagte. Und ich kannte einige.

Vom Bahnhof in unserem kleinen Ort bis zu meiner Haustür waren es knapp zwanzig Minuten. Ich öffnete die Gartenpforte, ging durch unseren Garten, über die kleine Teichbrücke, an sanft wogenden Bäumen vorbei in unser Haus. In meinem Arbeitszimmer war es schön kühl und schattig, wie ich es mochte. Ich legte meine Sachen ab. Die Gedichte und das Buch, das mir mein treuer Arzt Dr. Achebe geschenkt hatte, legte ich in das Arbeitszimmer nebenan, das ihr gehörte. Alles sah aus wie immer und ich fühlte mich für einen kurzen Moment wohl, wieder zuhause zu sein. Das war das Trügerische an Gewohntem: egal wie unglücklich es einen machte, war der Abstand nur groß genug, sehnte man sich doch zurück. Das lag wohl an unserem Gehirn, das es doch stets gut mit uns meinte. Es hatte die Gabe, die Vergangenheit mit einem sonnigen Filter zu versehen und redigierte streng kleinere Übel aus dem Gedächtnisband heraus. Ein Grund, weshalb die Generation der Kriegskinder die Gegenwart beklagte. Dass früher alles besser war, stimmte nicht. Früher lag alles in Trümmern, alle waren tot oder traumatisiert. Aber das Gehirn heilte uns von der Düsternis der Vergangenheit mit dem Trick des Verschleierns und Weglassens. Und als Erinnerung blieben einem dank dieser liebgemeinten Täuschung vielleicht die Feste zurück, die man wild und ausgelassen in den Gärten feierte, während um einen herum Armut und Elend herrschten. Oder man erinnerte sich an die hingebungsvolle Liebe seiner Mutter, die immer für einen dagewesen war. Was aber wohl daran lag, dass man auf der Flucht lebte oder im Bombenschutzkeller. Eine arbeitende Mutter: das gab es damals eigentlich nicht. Die heute als Egoistin beschimpft wird, ist in Wirklichkeit eine freie Frau. Frei von Angst und Sorge um ihr verhungerndes Kind, den kranken Vater, den im Krieg verschwundenen Mann. Sie war frei. Anders als ich. Da war sie wieder, die erbarmungslose Gedankenkette, die mich immer wieder Glied um Glied in ihre Gewalt nahm. Ich konnte mich nicht dagegen wehren, etwas zwang mich dazu, stets und in allem über die Freiheit nachzusinnen, die ich vermisste. Ich war an diesem Ort nicht frei. Und würde es nie sein. Bis zu meinem Ende wäre ich Sklave, mein Glück ein ferner Traum, den ich einmal für uns geträumt hatte. Meine Söhne brauchten mich nicht mehr. Wenn mich das Leben eines gelehrt hatte, dann, dass alles Entscheidende trotzdem entsteht. Eine Erkenntnis, die ich mit meinem Nietzsche teilte. Ob wir wollten oder nicht, ob wir Anteil nahmen oder nicht: war etwas im Entstehen begriffen, konnte keine Macht der Welt es aufhalten. Wo der Tod war, würde er immer sein. Wo das Leben war, würde es immer sein. Wir hatten gute Söhne in die Welt gesetzt, darauf war ich auch stolz. Aber was war ich ihnen heute denn mehr, als eine traurige Gestalt? Nein, sie sollten sich weiter auf ihr Leben konzentrieren, Acht geben auf ihre Frauen, dass sie ihnen nicht davonliefen, sich kümmern um ihre Kinder, damit sie eines Tages ebenso wunderbare Menschen würden, wie sie selbst es waren. Sie sollten Karrieren haben, was mir nie geglückt war und Männer werden, die ihrer Mutter gefallen würden. Stolz, erfolgreich, stark, beliebt und geschätzt. Goldstaub in den Augen meiner Frau. Ich hatte all meine Werke vollbracht, es waren nicht viele. Ich hatte all meine Liebe gegeben, es war keine mehr übrig. Ich hatte all meine Kraft verbraucht, es war keine mehr da. Aber: heute würde ich mich wieder frei fühlen. Heute hatte ich mich endgültig losgerissen, hatte die Kommandokette unterbrochen. Ich gehörte ihr nicht mehr. Kein Befehl, kein Wunsch würde mich je wieder erreichen. Tatsächlich: Ich war frei! War ich wahnsinnig, verrückt? Nein. Auch wenn ich Dr. Achebe nicht ganz davon hatte überzeugen können, auch wenn er mich drei Tage lang fortwährend bat, mir mehr Zeit zu nehmen, weil er – auch wenn er es so nie formulierte – an meiner geistigen Gesundheit Zweifel hatte: ich war nicht verrückt. In der Liebe steckt immer ein wenig Wahnsinn, aber auch Vernunft. Mein Quäntchen Vernunft hatte ich vom Rest getrennt, hatte es feinsäuberlich aus dem klebrigen Sog des verhängnisvollen Wahnsinns, dem ich meine ganze Zeit geopfert hatte, gelöst und an ihm gefeilt. Meine Vernunft war so rein und so klar, wie ein neuer Morgen.

Ich schrieb meiner Frau einen Gruß, den ich ihr ebenfalls auf ihren Schreibtisch legte.

„Leb‘ wohl“. Mehr hatte ich ihr nach all den Jahren nicht zu sagen. Nicht, weil es nichts zu sagen gab. Sondern weil die Erfahrung mich gelehrt hatte, dass sie mich ohnehin nicht hörte. Sie verstand nicht. Sie lernte nicht. Sie blieb das herrische Kind, die eiserne Dame, die verführerische Königin. Und nichts anderes.

Im Garten wehte ein lauer Wind. Ich schloss die Augen und fühlte mich tief in diesen Moment hinein. Es war ein wunderbares Gefühl. Ich fühlte mich wie der erste freie Sklave. Wie der unschuldig Verhaftete am ersten Tag der Haftentlassung. Ich fühlte mich wie meine Söhne, als die Mauer fiel und die Welt ein unendliches Meer an Möglichkeiten wurde. Ich war gewachsen, über mich selbst hinaus. Ich war kein kleiner Punkt mehr, ich war ein gewaltiges, großes Gefühl. Ein großes Paar Arme das weit ausgebreitet bereit war das Unbekannte, die weite fremde Ferne, das unerforschte Nichts zu packen! Meine Freiheit. Meinen Neuanfang.

Als ich von der Insel der Hoffnungslosigkeit sprang, befreite mich der Strick so schnell und so schmerzlos, dass ich fast noch sehen konnte, wie ich in meinen ewigen Traum eintauchte.