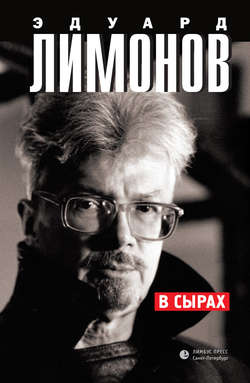

Читать книгу В Сырах - Эдуард Лимонов - Страница 2

«Веничка…»

ОглавлениеВыйдя из лагеря, я поселился за Курским вокзалом, в промзоне, на Нижней Сыромятнической улице, в обширной и запущенной квартире. Рядом с заводом «Манометр» стоит семиэтажный дом. Тогда это был единственный обитаемый дом в промзоне, стиснутый речкой Яузой с одной стороны и отходящими от Курского вокзала железнодорожными путями, вознесёнными на высокие эстакады, с другой. В доме жили всякие чудики. Гулял с собачкой поседевший музыкант Гера Моралес, – лидер группы «Джа Дивижен», у него на концертах висел над сценой рисованный марихуанный лист, ну вы всё поняли… На первом этаже, подо мной, жил майор милиции…

Всё вместе, с несколькими туннелями, с неработающими корпусами заводов, с пустырями за Яузой, место это, называемое в народе «Сыры», имело мистический вид. Здесь можно было целые дни снимать фильмы ужасов по сценариям Ганса Гейнца Эверса или Лавкрафта, ей-богу. Однажды возвращающуюся от меня рано утром девушку покусала стая собак, а в другой раз приехавшая ко мне в гости пара видела банду парней, крушивших бейсбольными битами автомобиль. В Четвёртом Сыромятническом переулке, как раз в том месте, где сейчас вход в центр современного искусства «Винзавод», ночами стояли толпой проститутки. Их привозили на двух микроавтобусах, этих бедных девок. Ну вы поняли, что было за место.

Как я попал туда? Я унаследовал квартиру (владела ею квартирная хозяйка – пожилая бывшая официантка, жена слесаря) от директора издательства «Ad Marginem» Миши Котомина. Вещей у меня после тюрьмы не осталось. Я приехал с сумкой и французским мешком «Почта Франции» и стал жить. Меня привозили и увозили на красной «пятёрке» охранники. Я строго подчинялся суровому распорядку жизни лидера радикальной (тогда ещё не запрещённой) партии. Если соседи пытались познакомиться со мной, я уходил от знакомств. Звонок на двери я отрезал, на стук в дверь не отвечал. Где-то через полгода жильцы установили домофон, и я стал пользоваться домофоном строго выборочно, отвечал только если ожидал посетителя. Девушка, встретившая меня из заключения, отвыкла от меня, пока я сидел, и постепенно отдалилась. Если я не был приглашён куда-либо, вечера я обыкновенно проводил с белой крысой, оставшейся от девушки, когда она вернулась к родителям.

Крыса откликалась на имя Крыс и была чудесным другом, веселила меня и скрашивала жизнь. Я, конечно, подумывал о том, что нужно бы обзавестись новой подружкой, но это предприятие для человека охраняемого, не покидающего дом без охраны, представлялось трудным. Трудоёмким. Впрочем, я неустанно пытался, подружки появлялись, но когда ты вышел из лагеря и тебе шестьдесят лет, тебе трудно угодить.

Однажды, была весна, я вернулся со скучнейшей вечеринки, устроенной одним немецким журналом в честь вступления в должность нового главного редактора. Делать там было мне нечего, толпа состояла главным образом из русских чиновников и официозных журналистов, юных девушек не было вовсе. Были крупнотелые матроны. Потому я больше обычного налегал на алкоголь. Так что, привезённый охранниками домой, я был слегка пьян и умеренно зол. С весёлыми возгласами молодые парни покинули меня, чтобы отправиться к подружкам, а может быть, они выпьют, наконец… Не мне же одному… Я запер за ними двери (тогда у меня были одни двери, впоследствии я поставил ещё одни) и отправился в кухню, где между старинной ванной на ножках и газовой плитой стояла клетка с крысой. Крыс радостно повисла на прутьях, предвкушая свободу. По ритуалу я должен был её сейчас выпустить, и после радостного путешествия по моей штанине, затем по рубашке, и на моё плечо, она спустится на пол, обегает всю квартиру, комнату за комнатой и коридор, все шестьдесят два квадратных метра…

Раздался стук в дверь.

Крыс успела выскочить в приоткрытую мной дверцу клетки и уже карабкалась по штанине моих джинсов. Я не пошёл открывать дверь, я даже не сдвинулся к двери. Оперативники стучат иначе, их наглый стук не спутаешь со стуком соседки, пришедшей попросить соли. Впрочем, никакие соседки меня давно не беспокоят. Боятся иметь дело…

Стук повторился. Такой сдержанный по характеру стук. Не оперативный. Можно было бы и открыть. Но мне запрещено открывать двери, если я нахожусь один в помещении. Я пошёл с крысой на плече в большую комнату, задёрнул шторы и включил телевизор. Шварценеггер металлическим весом топтал коридор мрачного подземелья, ловя в инфракрасный прицел бывшего полицейского, ставшего преступником. Там, за одиннадцатью метрами коридора от меня, всё ещё ненастойчиво стучали в дверь…

Стук оборвался. Крыс весело гоняла, хвост параллельно полу, вдоль стен пустой большой комнаты. Я сидел на королевского размера кровати, она у меня стояла в центре комнаты, и наблюдал за действиями уже обгоревшего металлического Шварца. Внезапно о стекло ударился, видимо, камень, а может, стреляли из пневматики. Нет, камешек… Ещё один. Я вздохнул и встал. Что-то происходило.

Я осторожно прошёл в свой кабинет (ничего особенного: стол, книжные полки) и не зажигая света чуть отодвинул штору. Посмотрел. В голых деревьях внизу стоял одинокий мужчина. Высокая лампа над подъездом позволяла увидеть, что это был немолодой мужчина в тёмной куртке и кепке. Поклонник моего литературного таланта? Сумасшедший, ищущий побеседовать с VIP-персоной на предмет спасения человечества? Отец нацбола, попавшего в тюрьму, пришедший переломать мне нос? Все варианты были для меня неприемлемы. Смущало меня и время действия. Было около полуночи, хотя ещё не полночь.

Набегавшись, Крыс нашла меня в тёмной комнате и вскарабкалась опять на любимое своё место, на моё плечо. Бросание камешков прекратилось. Пошёл дождь, стало слышно, как он стучит о жестяные подоконники…

Стук в дверь… С Крыс на плече я отправился к двери.

– Кто там, чего надо?

– Эдуард, я ваш родственник, извините за поздний час, можно войти?

Родственников у меня немного, но появляются. Дочь одной из моих двоюродных сестёр живёт в Магадане. Она ветеринарный врач. И даже лечила как-то собачку губернатора Цветкова, которого потом убили в Москве на Арбате.

– Назовите себя.

– Меня зовут Юрий. Я сын вашего отца.

Я открыл ему дверь, отпер два замка и задвижку отодвинул, продолжая осознавать, что он такое сказал. А сказал он ни много ни мало, что он мой брат. Между тем я вырос единственным ребенком в семье.

– Ради бога, извините, что я так вот, ночью. Но у меня завтра поезд. Он снял кепку и оказался лысым мужчиной, седая растительность сохранилась лишь над ушами и на затылке. Морщинистое белое лицо.

И тут я его идентифицировал: он был на вечеринке немецкого журнала. Стоял в сторонке и поглядывал на меня. Я, впрочем, привык, что меня разглядывают, на улицах даже бывает пальцем тычут, в бока друг друга толкают локтями: «смотри, вон кто идёт…».

– Вы откуда сами, Юрий, будете? Зачем выследили меня?

– Город Глазов, Удмуртия. Вам ничего город Глазов не говорит?

– Город Глазов мне говорит. Пойдёмте в мой кабинет.

Я включил верхний свет.

– Снимите вашу куртку. Садитесь.

Он снял джинсовую куртку со множеством пуговиц и прострочек, и заклёпок. Её, такую, можно носить и зимой. Такие любят провинциалы. Куртка у него была мокрая. Интересно, что дочь моей двоюродной сестры из Магадана также всегда одета в джинсу: пальто её с разводами и вшитыми камнями помню. Она посещала меня несколько раз, приезжая в Москву на конгресс ветеринаров. Он сел в кресло, доставшееся мне в наследство от одной политической организации. И стал улыбаться.

– У вас крыса, – сказал он.

– А как вы думали… Конечно, крыса, у такого как я. Так вы Вениаминович? – Я сел в другое, точно такое же кресло.

– Да. Юрий Вениаминович…

– Надо же!.. Я думал, это всего лишь семейная легенда, ревнивые фантазии моей юной матери. Фантазии о сопернице в марийской тайге.

– В удмуртской, – поправил он.

– Мать говорила «в марийской». Он там дезертиров ловил. С мандатом, лично подписанным Берией.

– Всё правильно, только в удмуртской тайге. Молодым лейтенантом.

– Мать рассказывала, что считала уже, что потеряла его. Что у него там другая семья была, в марийских снегах, в 1943-м. Тотчас после моего рождения.

– Да, это так всё и было, только в удмуртских снегах. Рассказать вам всё попорядку? А потом вы мне расскажете о нём…

– Рассказать… Может, хотите чаю?

– Нет, чаю не хочу. Ну вот, я значит вас на год младше, 1944 года рождения. И вашего года рождения, и моего, как вы знаете, очень мало в России родилось. Поколение не получилось, да и на полпоколения не наберётся, потому что подавляющее большинство мужчин находились тогда вдали от женщин, на фронтах. На фронтах женщины бывали, но в ограниченном количестве и такого характера женщины, что не для деторождения предназначены. Наш с вами отец, Вениамин Иванович, на фронты не попал вследствие счастливого для него стечения обстоятельств. Призвался он в 1937-м, попал в особый полк ОГПУ и буквально накануне войны остался служить на сверхсрочную службу. Когда началась война, то НКВД своих людей попусту не тратил, берегли их. Брат отца, младший, Юрий, в честь его меня и назвали, был призван в дикой спешке. Их, не переодев даже, бросили на фронт под Псковом, там он и погиб, даже тела не собрали. Пропал без вести… Да вы, наверное, знаете все эти подробности биографии отца не хуже чем я!

– Знаю.

– Отец приехал в Глазов в 1943-м. Дезертирство было распространенным. Прятались в лесах, варили там свои каши, сбивались в банды и были опасны для местного населения. Мать говорит, он был очень красивый… А как на гитаре играл!..

– Сейчас под себя ходит. Мать таскала его в туалет, порвала себе позвоночник, теперь сажает в стул с дырой в сиденье, внизу ведро. Туда и ходит, прямо у постели. Вот что вытворяет время… – промычал я. Отцу восемьдесят шесть, и он уже год как не встаёт с постели. Он ничем не болен. Ему надоело жить, и только. Он собрался умирать.

– Я так и не решился к нему поехать, – сказал он. – Если честно признаться, то родственные чувства охватили меня сравнительно недавно. Пришли вместе со старостью. Так, видимо, современный человек устроен.

– Меня, после того как освободился из лагеря, в Украину не пустили в прошлом году. Задержали в КПП под названием Гоптiвка, долго думали, что со мной делать. Наконец, ссылаясь на некие постановления их службы Безпекi, что есть эквивалент нашего ФСБ, запретили мне въезд в Украину до 25 липня 2008 года. Так что я отца в его нынешнем, жалком виде не видел, слава богу.

– Как зовут вашу маму?

– Софья. София.

– Это что, удмуртское имя?

– Да нет, нормальное, русское. Но она, да, удмуртка.

– Она жива?

– Жива. Живёт с нами, в моей семье. Она 1921 года рождения.

– Того же года, что и моя мать.

Мы помолчали.

– А братья и сёстры у вас есть, Юрий?

– Есть. Два сводных брата. У мамы от другого отца. Он уже умер.

Мы опять замолчали.

– Я читал ваши книги о вашей семье. «У нас была великая эпоха» и «Подростка» читал. В «Великой эпохе» наш отец мне понравился. Прочёл я эти ваши книги сравнительно недавно. И маме давал читать.

– Ну и как она реагировала?

– Да сидела, молчала и улыбалась… Потом стала вспоминать, как он приехал зимой 1943 года в длиннополой шинели, худющий и молодой. Привезли его в санях красноармейцы, и среди вещей мама отметила гитару. Собственно, вещей и не было особых. Худенький вещмешок, полевая сумка, пистолет на поясе. У нас полдома пустые стояли, и его определили к нам, чтоб не в казарме со всеми. Следователь всё-таки. Особист. С мандатом.

– Это был, я понял, частный дом ваших деда и бабки?

– Ну да, Глазов и сейчас город не большой, стотысячник, а шестьдесят лет назад и вовсе был сонным, провинциальным. Частные дома в основном. У деда был двухэтажный дом с кирпичным низом. Отца наверх определили в комнату моих дядьёв, они тогда на фронте были все три. Одного уже убить успели. Вот отец там и расположился. Правда, вначале, мать рассказывала, он и ночевать не приходил. Ушёл с отрядом в тайгу. Через неделю вернулись. Стали дела на дезертиров оформлять. Тогда, правда, всё проще было. По законам военного времени дезертиры подлежали расстрелу. В ряде случаев следователи и судьями становились. Военная выездная коллегия или как там…

– Так отец следователем там работал? Или членом судебной тройки?

– Из того, что мама говорит, получается и то и то. Двойные обязанности исполнял. Точнее говоря, и тройные исполнял.

– Что вы имеете в виду?

– Людей было немного. Фронт обескровил страну. С дезертирами некогда было законность соблюдать. Ставили к стенке в старом молокозаводе. И в расход… Сами судили, сами приговор приводили в исполнение.

Мы помолчали.

– Так что, и отец ставил?

– Судя по вашим книгам, вас не должен смутить такой эпизод в биографии отца… Мать говорит, что да, он их стрелял… Мучился, правда, они же все его возраста, чуть моложе. Ему двадцать пять было. Светленькие такие парни. Удмурты же к угро-финнам принадлежат. Среди них много блондинов. Я вот тоже был, пока не поседел.

– Как мучился?…

– Ну что, не спал, засыпал, во сне стонал. Ходил по комнате.

– Вы считаете, что беленьких стрелять тяжелее, чем брюнетов?

– Да. Беленький как мальчик, мальчика напоминает, что-то такое. В мальчиков же нельзя… стрелять нельзя… Жалко…

– Можем ли мы его осуждать?

– Можем, думаю. Он замолчал… Только что толку, все эти сцены ведь в книге Неба навечно записаны. Там, где Зло, в той части Книги.

– Это что, Книга Неба? Традиционные удмуртские верования?

– Да. Инмар, Бог Неба, хранитель Книги Неба, время от времени перечитывает её. Листает.

– Вы что, в этом разбираетесь?

– Немного. Историю преподаю. В частном порядке интересуюсь традиционными удмуртскими верованиями. У нас сорок богов и божеств. Дед мой весь этот пантеон знал. А прадед и вовсе был «восясь», то есть главный жрец. Вениамин называл маму «шаманочкой». Потому, что она из рода, где были несколько «туно» и один «восясь». «Туно» – это знахарь, шаман.

– У вас с собой фотографии мамы нет?

Он покачал головой.

– Нет. Если бы знал, что вас встречу, захватил бы.

– А «шаманочка» чем в жизни занималась? И в тот день, когда Вениамин вылез из саней в длинной шинели, она кем была, что делала? Ей было двадцать два…

– Детей учила в начальной школе. После педагогического техникума учила детей.

– А как она выглядела?

– Косу носила одну, толстую и длинную белую косу. На всех фотографиях сразу замечаешь эту особенную косу. Красивая была. Блондинка, но ресницы густые, чёрные. Глаза – как лёд.

– У моей мамы тоже серые. И даже сейчас, у старухи, такие пронзительные, как у волчицы. Её в доме «волчицей» называют за глаза… соседи… Отец был бабником? Как вы думаете, Юрий?

– Вам виднее, я ведь его жизни не знаю. Я и родился без него, вне брака.

– К тому времени, когда я обрёл сознание, он, вроде, не проявлял уже своих, как бы сказать, «наклонностей», что ли. Но мать отчего-то страдала, я помню. Они по ночам иногда препирались. Не ругались, но она его отчитывала, а он односложно отвечал. Я, кстати, тоже вне брака родился, они только в 1951 году расписались в ЗАГСе.

– Видимо, был бабником. Две семьи в возрасте двадцати пяти лет не так уж обычно… Он же у нас целый год пробыл, с мамкой у всех на виду жил. Ей нелегко было. Он же чужой, приехал, наших по лесам ловил, судил и расстреливал. Там сцены бывали порой, душераздирающие, мать рассказывала. Однажды прибрела мать дезертира, откуда-то узнала, где он живёт, дождалась и к сапогам его бух… Заревела. «Пощади, родной, сына! Ты сам мальчик худенький, совсем мальчик, не казни моего мальчика…».

– А отец что?

– А что он мог сделать? Помиловать не мог. Ему и не позволили бы. Он и в тройке старшим не был. С ним капитан был из местного НКВД, старше по званию. Поднял её. «Уходите, говорит, а то, и вас арестуют».

– А мандат, подписанный Берией?

– Мандат значил много, но решала судьбу тройка. А судьба была в тот год одна – расстрел. К тому же тот «мальчик», за которого мать его к сапогам нашего отца падала, был взят в результате боя с дезертирами. Они обороняли свой схрон, стреляли. Какая уж тут пощада… За этот бой отец получил свой первый орден Красной Звезды…

– А есть второй орден? Я знаю только об одном.

– Есть второй. К концу года был награждён второй раз. Вот за что именно не скажу. Но тоже за борьбу с дезертирами наверняка. Потому что он ещё в Глазове находился, а никакой другой деятельности, кроме борьбы с дезертирами, он в Удмуртии не вёл.

– Значит, за второй схрон получил. Видимо…

Дождь стучал настырный, потому что была сильная оттепель, какие бывают в марте в Москве. Мы сидели, два седых человека, обсуждая деяния двадцатипятилетнего нашего отца, который обоим нам дал жизнь, заронив своё семя в двух разных женщин.

– Вы представляете, Юрий, тайга, тёмные деревья, снег, рассвета ещё нет. В предрассветных сумерках движутся цепью среди деревьев красноармейцы в длинных шинелях. Подбираются ближе к схрону. Из землянки чуть-чуть ещё идёт дым от вечерних дров, накануне вечером дезертиры сытно накормили печку, чтоб спать было тепло. Там они лежат, прикрывшись полушубками, белесые и конопатые крестьянские угро-финские парни. Темноволосых немного. Распарились в сырой духоте землянки. А цепь всё теснее смыкается вокруг землянки. Наконец наш отец, с пистолетом в руке, вместе с парой рослых красноармейцев вышибают дверь землянки своими телами. Врываются в сопящие тёплые сумерки. Навстречу им стреляют из обрезов. Красноармеец падает. Наш отец даже не ранен… Красноармейцы выволакивают дезертиров на снег. Дезертиры в исподнем. Кто в белом солдатском белье, кто в крестьянском. Руки заломаны… Руки подняты. Светает. Они стоят босые на снегу и дрожат все от холода. Представляете, Юрий?…

– У вас писательское сильное воображение. Мне даже стало холодно. – Юрий поёжился.

– Воображение тут ни при чём. Меня самого именно так арестовывали. В горах на Алтае – в снегу, в избушке. Нас было восемь человек в избушке. Был смутный рассвет. Жарко натоплено. Один из нас встал и вышел отлить. Сонный заметил стягивающуюся к избушке цепь стрелков, сводный отряд ФСБ. Вбежал, кричит, что там военных целый лес. Их-таки оказалось свыше семидесяти бойцов. Ворвались с дикими криками. Все кричали разное: «Лежать!», «К стене!», «Руки за головы!», «Лежать, суки!», «Встать, суки!» Ясно, что исполнить все их приказы сразу было невозможно. Мы остались лежать, кто где был. Потом нас стали выволакивать по одному. Босиком. Кто спал в носках, оказался в лучшем положении, потому что нас долго продержали на снегу, как мы были, босиком, и в исподнем с поднятыми руками. Потом позволили одеться и отвели в баню. Там мы ещё долго сидели, нас выводили допрашивать.

– Страшно было?

– Страшно. Мы поначалу решили, что это казахская национальная безопасность с той стороны границы. Думали, что они нас всех поубивают где-нибудь на краю ущелья. Медведи, волки и птицы довершат остальное. Но это оказались «наши». Ещё видео сняли, как мы стоим, выгнанные на снег, руки за головами, в исподнем, босиком. Для истории останется. Так что очень хорошо представляю, что чувствовали дезертиры, когда наш отец туда в их сонный схрон ввалился с красноармейцами.

– Получается, что вы в тот момент с отцом оказались как бы по разные стороны фронта? Отец наш был всегда на стороне государства… А вы побывали в шкуре дезертиров.

– Это всё так, но в Алтайских горах меня арестовали, чтобы обвинить в подготовке захвата и отделения от соседнего Казахстана Восточно-Казахстанской области. В попытке создания сепаратистского государства с последующей целью присоединения его к России. Таким образом, наш отец, если бы он был в сводном отряде ФСБ в то утро, не был бы на стороне России. В то время как в 1943-м он был на правильной стороне… В 2001-м я был на стороне России.

Мы замолчали.

– Может, вина хотите? Водки нет…

– Да я не пью вовсе.

– Что и на дни рождения не пьёте, и на Новый год? И не курите, наверное?

– И не курю. Когда выпил однажды две рюмки, болел потом.

– Вы как он. Не пил и не курил всю жизнь. Непьющие и некурящие чекисты, наверное, были самыми страшными. Этакие аскеты-Кащеи.

– Я не злой человек, – улыбнулся он. – А что, он так и не пьёт до сих пор?

– Какой пить, в лёжку лежит, ссохся весь, мать говорит, голова ссохлась, как старый орех. Еле говорит. Мать с ужасом призналась мне на той неделе по телефону, что адски устала, что ждёт, чтобы он умер. Что ей унизительно видеть его, когда-то красивого, обаятельного, беспомощно лежащего на полу, измазанного дерьмом… Это она, с которой вместе прожили шестьдесят два года, ждёт его смерти!

– С моей мамкой он прожил год, – сказал Юрий.

– Вот как печален, некрасив, и даже страшен конец таких вот героев, как наш батька. Интересно, что он о своих орденах Красной Звезды молчал, может, стеснялся, что они не на фронте получены.

– А почему у отца карьеры в армии не получилось? Насколько я знаю, он ведь проходил в старших лейтенантах чуть ли не лет двадцать. И только перед уходом из армии звание капитана получил, так ведь? Как так, ведь он же умница был…

– На эту тему отец никогда не высказывался, как и на многие другие темы. Я подозреваю, что он, пусть он и был младшим офицером, принадлежал к какой-то подавленной и расстрелянной чекистской группировке. Его оставили на свободе и живым только потому, что он был простой исполнитель. Знаете, Юрий, когда стали появляться машинные копии Солженицына, у меня, помню, состоялся с отцом разговор, году в 1968-м, по-моему, это случилось. Я приехал из Москвы, где провёл год, и стал ему выкладывать свои новоприобретённые знания о ГУЛАГе, о репрессиях 1930-х годов. Он мне вдруг сказал: «Я читал вашего Солженицына! Что он знает, он ничего не знает! Я видел такое, что страхи, которыми он стращает, – детский лепет… Вот если бы я написал…» И отец замолчал. Больше никогда я от него на эту тему ничего не слышал. Я думаю, он участвовал в жутких вещах, может быть, даже почернее, чем охота на дезертиров в удмуртской тайге и их ликвидация…

Мы замолчали. Словно нам потребовалась передышка, чтобы зарядить свои внутренние аккумуляторы. Наш общий отец нас с ним измотал. Сидели и молчали. Моя крыса внимательно слушала тишину с моего плеча.

– В «Подростке» у вас есть сцена, где вы…

– Давай на «ты», наверное, перейдём, брат. А то как-то странно мы стали звучать.

– Давай, брат. В «Подростке» есть сцена, где герой, ну то есть ты, едет встречать отца на вокзал и отыскивает его в тупике на задних путях. Где отец возглавляет конвоиров, загоняющих заключённых из вагон-зэка в автозаки. Это правда было или придумано?

– Правда было. В пятидесятые годы отец служил в конвойных войсках. Уезжал в далёкие командировки в Сибирь. От меня, впрочем, как и от соседей, скрывали, где он работает. Я случайно набрёл на эту сцену. До сих пор ярко помню. Зэков мне стало жалко мгновенно. Может, я предчувствовал, что однажды сам стану заключённым.

Он посмотрел на часы.

– Оставайтесь у меня. Переночуете. Метро давно закрыли, а такси в моей промзоне поймать непросто.

– Не могу, меня приятель в машине ждёт. Мы ведь за вами ехали.

– Так вы меня после презентации выследили?

– Да, – скромно потупился он.

– Недаром вы сын чекиста.

– Мы же уже на «ты». Ты тоже сын чекиста.

– А откуда ты узнал, что я буду на презентации?

– Есть такая сеть, интернет. Там написали, что среди других гостей ожидаешься ты. Михаил мне показал сообщение. Мы поехали. Пройти было нетрудно.

– Михаил это твой приятель? Который в машине?

– Да, он сюда лет двадцать назад переехал. Из Глазова.

– Позови его. Чего он там сидит в темноте в машине.

– Да не стоит, мы уже поедем. У меня завтра рано поезд, – он встал.

– Ну как хотите, Юрий.

Я тоже встал.

Я дал ему свою свежеизготовленную простую визитную карточку, лаконично нёсшую на себе только имя-фамилию-номер мобильного телефона. Он, подойдя к моему письменному столу, записал мне номер его глазовского телефона. На столе сидела крыса. Он сказал ей, улыбнувшись:

– До свиданья, Крыс!

Крыса поняла и пискнула. И поднялась на задние лапы в знак дружелюбия.

Юрий одел куртку. Мы пошли к дверям, я впереди. Я отпер все замки, и он переступил порог. Обернулся.

– Вы его любите, Эдуард?

– Люблю ли я моего отца? Я люблю моего отца, кого бы он там ни стрелял, да хоть гугенотов, будь он католик во время Варфоломеевской резни. Это же мой отец, юноша, который создал меня из любви к юной девушке. Вас он создал от любви к «шаманочке».

– Как ваша мама называла отца?

– «Веничка».

– Моя мама тоже называла его «Веничка».

Наш отец умер в самом конце марта. Через неделю после ночного визита ко мне брата… Юрий никогда не позвонил и не появился. Возможно, мой брат тоже умер. Все ведь умирают. Без исключения.