Читать книгу Юность Жаботинского - Эдуард Тополь - Страница 3

Часть первая

«Прекрасный росток человеческий»

1

Премьера

ОглавлениеВ первый раз он увидел ее в пятницу, одиннадцатого октября 1902 года, в Одесском городском театре на первом представлении пьесы Метерлинка «Монна Ванна». В те годы Морис Метерлинк был самым знаменитым европейским драматургом, его называли бельгийским Шекспиром, его пьесы шли во всех мировых столицах, а право первой постановки «Монны Ванны» он передал Константину Станиславскому. И потому Одесса, которая претендовала на звание южной столицы Российской империи, была так ажиотирована предстоящей премьерой, что газета «Одесские новости» объявила: «В пятницу в Городском театре состоится первое представление прошумевшей новинки Метерлинка “Монна Ванна”. Вчера открылась продажа билетов на этот спектакль, и ввиду большого спроса решено поставить пьесу и в субботу».

Поскольку треть населения Одессы составляли евреи, первое представление собрало весь еврейский бомонд, и Городской театр со зрительным залом на 1590 мест был переполнен. Хотя по количеству золота в лепных украшениях пятиярусного зрительного зала театр спорил с миланской «Ла Скала» и парижской «Гранд-опера», трудно сказать, где в этот вечер золота было больше – на лепнине стен и потолка или в сотуарах[2], колье и подвесках зрительниц. А огромная бронзовая люстра с хрусталем и первыми в Одессе электрическими лампочками, ради которых неподалеку от театра была построена электростанция переменного тока, – эта двухтонная люстра блекла от зависти, глядя сверху на радужное сияние бриллиантов в ложах и партере.

К сожалению, сам мсье Метерлинк на премьеру не приехал, иначе бы он, автор мирового бестселлера «Жизнь пчел», по достоинству оценил терпкость парфюма, стоявшую в зальной атмосфере. Впрочем, среди достоинств театра, построенного всего четыре года назад, одесский путеводитель начала XX века упоминает прекрасное отопление и летнюю вентиляцию. «Наружный воздух пропускается мимо парусов, обдаваемых водой, которая в знойные дни охлаждается льдом, и затем, посредством нагнетательного вентилятора, приводимого в движение паровой машиной, воздух очищенный и согретый зимою или охлажденный летом, распространяется равномерно по всему театру».

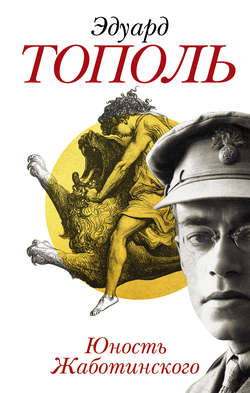

Владимир Жаботинский, известный в городе по его газетному псевдониму «Альталена», – через неделю ему будет 22 года, но выглядит он на 17, не больше — невысокий темноглазый брюнет с черным чубом над лобастым мальчишеским лицом, с упрямым подбородком и чуть оттопыренной, для важности, нижней губой (что только подчеркивало детское впечатление от всего его облика) – сидел в начале пятого ряда партера, в кресле, обшитом, как и все остальные здешние кресла, красным бархатом. Но главным отличием этого кресла была украшавшая его спинку табличка с гравированной надписью «Г-н Альталена», что свидетельствовало сразу о двух ипостасях его владельца: во-первых, репутации самого популярного одесского журналиста, и, во-вторых, драматурга, чья первая пьеса «Кровь» шла в этом театре год назад, а вторая – «Ладно» готовилась тут к постановке. Рядом с ним сидели его коллеги по газете «Одесские новости»: двадцатишестилетний голубоглазый, усатый и кудрявый блондин Лазарь Кармен, бытописатель портовых босяков и голытьбы, которого Жаботинский считал талантливей Максима Горького, и двадцатилетний долговязый Николай Корнейчуков, он же – по отцу – Левенсон, он же будущий классик детской литературы Корней Чуковский. А чуть наискось от них, во втором ряду, за взбитыми дамскими прическами и аккуратно подстриженными мужскими затылками, был виден четкий семитский профиль тридцатипятилетнего Израиля Моисеевича Хейфеца, главного редактора «Одесских новостей».

Когда в оркестровой яме музыканты уже заканчивали разноголосую настройку своих инструментов и мужчины в зрительном зале откашлялись, отсморкались, раскланялись друг с другом, а дамы ревниво насмотрелись на чужие наряды и драгоценности, Лазарь Кармен вдруг повернулся к Жаботинскому и негромко сказал:

– Жабо, посмотри вправо, на ту рыжую евреечку в третьей ложе: как котенок в муфте!

Действительно, неподалеку от их кресел, в третьей ложе бенуара, своей рыже-огненной прической и схожестью с котенком на конфетной коробке фабрики «Жоржъ Борманъ» выделялась юная красавица с округлым личиком и дерзкими серо-зелеными глазами. Рядом с ней сидела не менее красивая моложавая дама лет тридцати семи – сорока. Повернувшись к своей дочке, эта дама показала ей взглядом на Жаботинского и сказала (это можно было понять по губам): «Смотри, Альталена!» А рыжая барышня сделала большие глаза и ответила (это было тоже ясно по ее губам): «Неужели? Не может быть!»

Владимир, еще больше выпятив презрительную губу, тут же отвернулся, но что-то в зеленых фаянсовых глазах этой барышни, столь странных на ее круглом еврейском личике, уже ознобило его душу и легким ударом покачнуло сердце.

Впрочем, в этот момент девятиметровая электрическая люстра под расписным потолком стала медленно гаснуть, великолепный тяжелый бордово-красный и весь вытканный серебром и золотом сценический занавес пошел вверх, и спектакль начался, стушевав ошеломительный укол острых глаз рыжей красотки. Магическое действо драмы Метерлинка захватило сцену и зал:

<Юная, но бедная красавица-венецианка Джованна (актриса Анна Пасхалова) выходит замуж за Гвидо, командира гарнизона итальянской Пизы, презревшего все грязные слухи о своей избраннице.

<Флорентийские войска под водительством генерала Принцивалле осаждают Пизу, горожане бедствуют и умирают от голода.

<Марко, отец Гвидо, отправляется на переговоры с флорентийцами и возвращается с неожиданным ответом: Принцивалле снимет осаду и даже пришлет Пизе продукты, если Джованна придет к нему «ню» и проведет с ним ночь.

<Гвидо в бешенстве, но Джованна считает своим долгом спасти город, пусть даже и ценой своего позора. Легким плащом прикрыв свою прекрасную наготу, она отправляется в стан флорентийцев.

<Там, во время ее ночного, в палатке, разговора с Принцивалле выясняется, что он друг ее детства и боготворит Ванну еще с тех далеких времен. Теперь, когда мечта всей его жизни сама пришла к нему, он готов ради нее оставить свое войско и перейти на сторону Пизы.

<Вдвоем они приходят в Пизу, горожане восторженно встречают свою спасительницу, однако Гвидо не верит, будто Принцивалле так возвышенно любит Джованну, что и пальцем ее не тронул. Гвидо арестовывает Принцивалле, заточает его в подземелье и приказывает сжечь на костре.

<Джованна добывает ключ от подземелья, спасает Принцивалле и свой город…

Красавица Пасхалова идеально подходила на роль Джованны, она была талантливой актрисой с каким-то вулканическим внутренним огнем, который сражал любого мужчину и на сцене, и в зале. Причем сражал не только в переносном, но и в буквальном смысле – три года назад, в 1899 году, ее бывший муж застрелил известного киевского актера Николая Рощина-Инсарова только потому, что, по слухам, тот посмел ухаживать за Анной.

Остальные участники спектакля были не менее хороши, и, как говорят в Одессе, зрители имели свое удовольствие.

Во втором антракте, когда отшумели аплодисменты, Жаботинский пошел на галерку повидаться с приятелями-студентами и при выходе из партера в густом потоке зрителей столкнулся с еще одним коллегой по «Одесским новостям»: Лео Трецек, худощавый король одесской криминальной хроники, лихорадочно взмолился:

– Жабо, вы всё тут знаете, где экстренный выход?

– А что случилось?

– Ложа генерала Протопопова пуста! А он фанат Пасхаловой!

– И что?

– Вы не понимаете? Он начальник штаба округа! Значит, что-то случилось! Я обязан узнать…

Владимир показал ему задрапированную красным бархатом дверь в служебный коридор, а затем, поднимаясь по мраморной лестнице навстречу разряженной публике из лож второго и третьего ярусов, услышал их разговоры:

– Скука ужасная! Старик Марко приходит на переговоры к врагу и полчаса говорит с ним о Гомере, Платоне и каком-то Гесиоде!

– Этот Принцивалле, вообще, мужик? Требует, чтоб она явилась голой, а когда она приходит, не дает ей раздеться!

Возможно, Жабо и не запомнил бы эти реплики, если бы на галерке обсуждение пьесы не продолжалось еще яростней. Галерка в Одесском театре (как, впрочем, и в других) была царством студентов, поэтому там всегда дежурили пара городовых и местный надзиратель – благообразный богатырь с густой бородой на груди. Когда студенты буянили, возмущаясь певцом или певицей, «пускавшими петуха», городовые выводили буянов за локти, а надзиратель шагал позади и почтительно приговаривал: «Пожалуйте, господин студент, как же так можно…»

В этот вечер никто не буянил. Газеты уже две недели готовили народ к постановке «Монны Ванны» и вложили в эту пьесу революционный смысл (тогда выражались «освободительный», слово «революция» цензоры в прессу не допускали). Представление оправдало все ожидания. В Пасхалову все были тогда влюблены: половина барышень в городе подражали ее голосу и подавали знакомым руку, не сгибая, ладонью вниз, как она. «Фойе» галерки, куда поднялся Жаботинский, теперь напоминало шумный форум: всюду кучки, и в каждой кучке спор об одном и том же – мыслимая ли вещь, чтобы Принцивалле просидел с Монной Ванной целую ночь и не протянул к ней даже руки?

Об этом шумели студенты и в той группе, где Жаботинский нашел своих приятелей, и в соседней толпе, особенно многолюдной. А в центре той толпы стояла та рыжая барышня. На вид ей было лет девятнадцать. Она была невысокого роста, но сложена прекрасно по сдобному вкусу того полнокровного времени, на ней был, конечно, тесный корсет с талией и боками, но без «чашек» на груди, что в ту пору считалось новшеством нескромным, и рукава буфами не доходили даже до локтей, тоже по-тогдашнему дерзость. В довершение этого внешнего впечатления до Жаботинского донеслись такие отрывки тамошнего разговора:

– Но мыслимо ли, – горячился студент, – чтобы Принцивалле…

– Ужас! – низким голосом воскликнула рыжая барышня. – Я бы на месте Монны Ванны никогда этого не допустила. Такой балда!

Окружающие засмеялись, а один из них возликовал:

– Вы прелесть, Маруся, всегда скажете такую вещь, что расцеловать хочется…

– Подумаешь… – равнодушно отозвалась Маруся. – И так скоро не останется на Дерибасовской ни одного студента, который мог бы похвастаться, что никогда со мной не целовался.

К удивлению Жаботинского, эта фраза клинком врезалась в его душу, и даже не столько сама фраза, сколько грудной низкий голос, ее произнесший. От общего вида этой Маруси и ее голоса его разом накрыло жаркой волной вожделения так, что ноги обмякли в коленях, дыхание пресеклось, а на руках и животе появилась «гусиная кожа». При этом он все же вытянул шею, чтоб услышать продолжение их разговора, но громкие колокольчики капельдинеров уже позвали публику в зал, студенты двинулись на свои галерки, и больше Жаботинский ничего не расслышал.

Весь третий акт он просидел в своем именном кресле, оглушенный сразу двумя изумлениями: волной вожделения, которое сводило колени и знобило дыхание, и потрясением от того, что он – интеллектуал, полиглот, вундеркинд, знаток Ницше, Спинозы, Герцля, Пинскера, Мицкевича, Уайльда и еще дюжины лучших философов и писателей, – он, Альталена, может вот так легко, с первого взгляда поддаться этому физическому чувству. Ведь он не мальчик, были в Италии и у него романы. Но тут было что-то другое – новое, пронзительное…

Закончился спектакль совсем величаво. После первого и второго актов партер и ложи еще выжидали, что скажет высшая законодательница-галерка, и только по ее сигналу начинали бурно хлопать, но теперь сами своевольно загремели и ложи, и партер. Несчетное число раз выходил кланяться весь состав, потом Монна Ванна с Принцивалле, потом Монна Ванна одна. Вдруг из грохота рукоплесканий выпала главная нота – замолчала с обеих сторон боковая галерка: знак того, что готовится высшая мера триумфа – студенты ринутся в партер. И через секунду по всем проходам хлынули вперед синие сюртуки и серые тужурки. Впереди всех по среднему проходу семимильными шагами шел огромный грузин, с выражением лица деловым и грозным, словно на баррикаду. Подойдя к самому оркестру, он сунул фуражку под мышку и неторопливо, с уверенным достоинством трижды отчетливо ударил в ладоши («словно султан, вызывающий из-за решетки прекрасную Зюлейку», было на следующий день сказано в одной из газет). И только тогда, в ответ на повелительный зов «падишаха», вышла из-за кулис прекрасная шатенка Пасхалова, даже из пятого ряда было видно, как у нее дрожат губы и спазмы счастливых рыданий подкатывают к горлу.

В зале стояла неописуемая буря. Два капельдинера выбежали из-за кулис убирать корзины с цветами, чтобы очистить поле для того, что тогда считалось дороже цветов: на сцену полетели мятые, выцветшие, с облупленными козырьками голубые студенческие фуражки.

Жаботинский оглянулся на Марусю: она была вне себя от счастья, но смотрела не на сцену, а на студентов, дергала мать и, называя имена, показывала ей своих друзей в толпе – до двадцати, а то и больше, пока не пополз с потолка театральный занавес.

2

Сотуар – женское украшение в виде удлиненного ожерелья с кулоном.