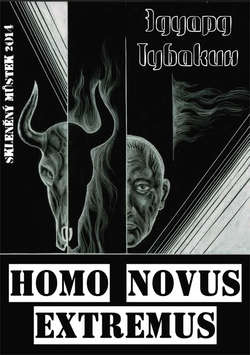

Читать книгу Homo Novus Extremus - Эдуард Тубакин - Страница 1

Глава 1. Фантомные боли

ОглавлениеНа плакате формата А2 полыхали башни-близнецы. В семь часов утра отворял очи, взгляд вместе с угнанным самолетом, врезывался в стену прямо перед собой. Повесил, чтобы не сбиться с откалиброванного спортивным режимом биоритма и цель в жизни не забыть. Какова она, никому неизвестно, но непреложна, объективна так же, как, допустим, таблица умножения на обложке школьной тетради.

В пионерском лагере майку носил с иностранными словами. Помнит окончание фразы: …sinn fein![2]

– Сними по-хорошему, – советовала ему вожатая, – они ж, империалисты, умное не напишут, наверняка, пошло-матерное.

По-хорошему не снял. Дружок ее, с твердыми кулаками тряпку присвоил.

Возразите: сейчас, мол, таблиц и песен на обратной стороне не публикуют, школьные принадлежности выпускают с различными иностранными словами, а ругательные они или нет, зависит от трудностей перевода. Если отыскать именно ту, старую тетрадь в клетку с промокашкой на первой странице, то и цель – та, что надо. Умножать или делить, каждому решать самому. Тетрадь сберег. До тридцати лет делил и традицию решил не нарушать. С годами, когда при делении целое число не получалось, после запятой оставлял все больше значений.

Вокруг жизнь хирела. Раздавались взрывы в людных местах, правоохранительные органы обещали наказать, по разные стороны мониторов искренне негодовали, на глухих, московских, кривых улочках забивали насмерть инородцев. Яша был отстранен от реалий. Накручивал на мизинец георгиевскую ленту. Свои бы он спланировал более тщательно, издох бы тот, кому надо издохнуть. Скоро прогремят.

В часы пик жажда разрушений усиливалась. Электричка угрохатывала отражение, возвращала следующим составом в окнах: всхуднувшее, с удлиненными передними конечностями (костюмы не сидели по фигуре, приходилось шить на заказ), изготовленным к охоте за последним вагоном.

Родинка, по форме шляпка гриба с черной точкой на вершине вызывала в руках зуд. Неужели не чувствует? Женщина, дайте пройти! Опоздал, подожду. Бывает лысину чужую, зазывно блестящую, нестерпимо хочется потереть. Взять ластик и ширк-ширк!

Шляпка пробирала кондитерским совершенством. Содрать или черкануть лезвием под корень, во рту покатать. Прежде точку убрать.

Яша вздрагивал от собственной мысли. Следовало держать себя в рамках. Она твердая, мясистая. Лучше отварить. Хмуро косился на бедную, виноватую женщину, своим крупом сдерживающую поползновения к надписи на дверях «Не прислоняться». Встряхивался, прогоняя гипнотическую пелену, видел, не один он, кипящий. Сзади ему дышал жареным луком в ухо, рыжий с пластырем на шее, в старомодных клетчатых штанах-трубах. Шипел: «Иди уже!» Бабуля подталкивала внука. Упирался. Надо, надо, надо! Дружно желали смерти друг другу, вталкивались и мчались.

От утопленников, выносимых на перрон толчеей людских приливов, задники ботинок не спасались. Они тут же отбрасывались полдневными хвостами ящериц, отрастали вновь, отваливались через минуту. Раздражаясь, хлопал себя по карманам в поисках револьвера. С сожалением вспоминал: никогда не пользовался огнестрельным. Ненавидел скотобойни, ловлю рыбы на крючок, охоту. Мясное уважал. Покупал с супермаркетах субпродукты. На резонную мысль о том, что приготовленное прыгало когда-то живым, кто-то вынужден убить беднягу и сделать из него котлетины[3], оправдывался по аналогии: я де, портняжничать не умею и не люблю, однако одеваться красиво привык. Для всего есть специально обученные люди.

Грохнуло, грянуло. Вагоны перетрясло. Попали в тишину, где жизнь предполагалась. Стекловатное облако. В нем только плыть. Движения плавные, бежишь ли, идешь. Кожа лоскутной колючестью, натянутая на невидимую, прочную леску, повисла до кадыка. Глотание слюны вперемежку с собственной кровью. Звонил по виду школьник с ранцем за спиной, в серой толстовке с наброшенным на голову капюшоном, каждое слово обозначал хриплым клокотанием ржавого, неисправного смесителя:

– Мам! Бульк! Нет! Кхиш. Бульк! Со мной хорошо. Бульк! Кровь горлом…Кхезижш.

Женщина пыталась поправить джинсы. Их сорвало до колен. Обнажился пупырчатый, бритый лобок. Другой парень в бейсболке с бескровным удивлением разматывал пряжу коричневатых кишок. Опьянев от зрелища, падал, поднимался, покачивался, валился. Вытащил складной нож. Надо помочь человеку. Обрезать пуповину страданий и прервать утомленные поверхности с разветвлением клубка капилляров. Парень справился, разложил на руках петли священной плащаницей, торжественно понес к выходу. Яша не знал, куда правильнее двигаться, последовал за подранком, мимо конечностей, вывалившихся разбитой поленницей на середину зала метро. Вынырнул мужчина с ребенком на руках. Судя по чистой одежде и бодрому настроению, появились позже. У новоявленного были длинные, сожженные перекисью волосы, заправленные женской резинкой в хвост.

– У, душегубы! – беспрестанно кричал он.

Бесполое дитятко с безмятежным лицом непальской богини, тыча пальцем в человеческие останки, «гуливанило». Мужчина щекотал его пальцем меж ребрышек и подбрасывал, оно закрывало глазки от удовольствия и похохатывало, визжало сорванной болгаркой, раздражая уцелевших пассажиров и зевак, цеплялось пальчиками-крючками за прохожих, мешало беззаботно снимать апоплексический антураж бездействия, всеобщей растерянности на мобильные фото и видеокамеры.

– Ведите себя прилично! – сделала замечание семнадцатилетняя девушка, наводя фокус почетче на человеческий суповой набор.

Стоявшая рядом с молодой девушкой, женщина, в нарядном вечернем платье, с бусами и огромными клипсами, толкнула странную пару:

– Отойди, юродивый! Закрываешь виды!

– Душегубы! – жутко заорал в ответ.

Выползали потравленными насекомыми умирать наружу. Сто лет в ожидании машин скорой помощи. Тот самый в американской кепке с надвинутым козырьком на глаза, сдавал курс молодого бойца: преодолел по-пластунски не один десяток метров, хотя его удерживали, умоляли потерпеть. Яшу настигла вторая мутная волна желания перерезать мученику горло, но удержался, не был уверен, что и после не будет ползать, вздрагивать, плакать. В тайге довелось наблюдать. Лисица задавила косого. Сжала челюсти и несколько раз встряхнула, заяц повис мягкой, благодарной игрушкой. Яша переживал. Люди не умеют безболезненно умерщвлять.

Страх, заключенный в решетку сознания, вырвался буйным сумасшедшим, выгреб наружу пластилиновую кашу скромного утреннего перекуса, разгромил остатки былого хладнокровия и достоинства. Била дрожь. Не мог согреться. Кое-как справился с молнией и всеми застежками на куртке. Поднял воротник. Поймал себя на фразе, повторяемой скороговоркой:

– Отче, наш… Отче, наш… Отче, наш…

В голове же, параллельно популярной молитве вертелся дерзкий, привязчивый припев глумливой песенки:

– Арам Зам Зам, Арам Зам Зам, Гули Гули Гули Гули Гули Рам Зам Зам…

Сойдясь с таксистом в цене, достойной разве иностранных космических туристов, очутился в гулком, необустроенном фаэтоне. Понял, отчего замерзал. Куртка, рубашка под ней, джинсы, матерчатые вставки на кроссовках в меленьких, частых отверстиях. Некто изготовил огромный дырокол, продырявил одежду.

С женой не встречался ни намеренно, ни случайно. Оставил в другом городе. Разговаривал умозрительно, сонно, расслабленно, по пути на работу. Теперь благоверной было чересчур много. Тоскливо улыбался внутренней диалоговой пустоте. Ближние, тем паче, дальние окружения интересовались ими. Со дня на день ожидали увидеть вместе. На опасные вопросы, изламывался, сидел ли, стоял, не важно, искривлялся старой опрысканной деревяшкой; сколько не храни от вредителей, принудительно не опыляй, плодов не добьешься. И те, кто спрашивали, подозревали сколиоз ли, сутулость, чувствовали себя некомфортно, понимали: удачней и к месту смотрелось бы даже «не грызи ногти». Неудобно за Яшу. Отвечал невнятно, словно простудился. Однажды выдал на даче у товарища. Собрались втроем на день Победы.

Каждый из них решил отомстить целому миру по-своему. Оказалось: мстить в одиночку, адресно, штучно – тяжело, затратно. Они встретились и, объединившись, сообразили: в складчину, оптом – проще, дешевле.

Яблони в цвету, соловьи полночно заливались, серенькие, им только пением призывать самок, не то, что третьему собутыльнику, разукрашенному в грудь гордыми пролетарскими вождями. Дача давно чужая. На жену переписана, а у нее с десяток лет в паспорте «расторгнут…», пропадал в автоматах «Банго» или с иным звучным названием, где можно бесплатно Цыганкову послушать, проглотить гастритный бутерброд с тошным кофе. Порой, проиграется, идет занимать, а ему: «Эй, Степа! За прошлое, верни!» Степой и был.

В квартире не было Яшиных вещей. Подчищено. Убрано. Почаще дома надо бывать. Она, бочком, по стене, прижимая руку к левому предплечью, ощупывала тонкую ключицу, похватывала саму себя за горло слегка. Походила на заботливую суку бережно обнюхивающую, покусывающую копошащийся помет, удостоверяясь, все ли щенки здоровы и на месте. Яша хотел откровенного разговора. За многие лета совместного житья заслужил. Добрая, плохая ли весть, она всегда несет элемент неожиданности, страшит неопределенностью. Медленно вязнешь, не знаешь, до каких пор погружаться придется. Между тем фанатично, необъяснимо уверен: твердая почва должна быть. Где, когда? Нина долго мялась, отмалчивалась. Открывалась постепенно, непоследовательно, как бывает, начинаешь доставать из безразмерного кармана всякое, пока не доберешься до нужного. Выброшены бумажки с рабочими телефонами и адресами, просроченными пометками «зайти», «не забыть», «позвонить», мелочь (кто придумал желтые десятикопеечные монеты?), сломанный брелок от прежних ключей, связка этих ключей (дверной замок сменили), пластиковые дисконтные карты, бланки почтовых переводов, бумажник, сломанная сигарета «Кэмэл», шелуха от семечек вперемешку с шерстью отсыревшего табаку. Застываешь, перетряхиваешь на ладони кучерявый, жухлый крап, удивляешься. Откуда, взяться мог? Не пробовал, не баловался даже! С досады за порог выметешь, отряхнешься. И дальше по внешнему кругу жизни двигаешься, в сердцевине мысль недоуменная ворочается. Ты забиваешь, заталкиваешь, она вылезает: не курю ведь! И мучаешься, боясь выдать кому-либо глупые переживания. Исподволь проводишь собственное расследование разжалованным Коломбо: в углу рта зубочистка, косишь глазом туда-обратно, еще больше раздражаясь от привязчивой мысли, свербящей испуганным комаром. Всю ночь отбивался. Оба выдохлись. Комар пищит в надежде вырваться из глухого прямоугольника комнаты, ты – соснуть до скрежета будильника. И все-таки упорно доискиваешься, подозревая всех вокруг, пока не откроется настолько простое объяснение, что испытываешь стыд и разочарование, чувствуешь – обманули! Знать бы обманщика! Приятель с одноименной пачкой не в счет. Тычет пальцем, гогочет, поминутно спрашивает:

– Правда, ничего не помнишь?

На твое растерянное покачивание головой, ржет еще больше, Ты сам его позвал накануне. Выпили, раскурили косяк. Причем ты принимал деятельное участие по приколачиванию травки, перепортил пол пачки. Сунул руку в карман на автомате, сорвал с предохранителя растерзанную сигаретину и забыл. Через пару недель понадобилось нечто, пришлось перетрясти карманы, она рванула. Обычно забивают в гильзы с живописным изображением ударной сталинской стройки.

Опять же, зачем, если простой табак противен? По пьянке, убеждаешь сам себя. И все равно, не могло со мной случиться! Примитивное объяснение не смиряет тебя. На протяжении нескольких месяцев, ты прокручиваешь события давно минувших дней, восстанавливая по кускам разрозненные отрывочные пазлы, один не подходит, как не крути. Сдаешься. Накапливаешь годами неувязки, глупые поступки. Не совершал! В веселой компании прихвастнешь, а со мной… Будь спок: у других, похожих историй – уйма! Переодел брюки, купил новые, не важно! Тебя еще долго преследует табачная вонь, зудит бедро слева, где был тот неподъемный карман, душу теребят сомнения, хотя давно разрешены и забыты.

Нина бродит по комнате среди голых стен, глиняных горшков с денежным деревом. Вечный ремонт. Фотография в рамке под самым потолком. На ней мы на одном из бессчетных, покоренных перевалов, в лучах солнца через дышащие, острые камни. Остановилась у окна, крепко схватилась за подоконник, боясь оступиться, упасть.

– Послушай, похоже, нашла меня беда…

– Что? – спрашиваю я, и не могу понять.

Она издевается надо мной! Песню поет. Она просто поет песню!

За все восемь долгих лет мне никогда ничего подобного не говорила, если не считать: отольются кошке мышкины слезы! Неужели из ничего возник нахальный вор, укравший мою судьбу? Или вынашивался мной все эти годы, пока я чертил коды химических формул, выдумывая универсальное лекарство от всех болезней для человечества, вместо того, чтобы греть супружескую постель? В итоге ничего не добился, кроме хорошей мины в плохой игре, разорвавшей меня в клочья, осколками изуродовав правдивые зерцала родственников. Они темны. Идут стороной, не заговаривают, глядят в сторону. Мимо нищего можно пройти, медяк бросить. Возвышенно стесняясь подлой жалости, очиститься. Протираю пол локтями, коленями, давлюсь солью слез, прошу отменить свершившуюся казнь без меня, командировочного, заочно. Ты относишься к женщинам, выуживающим повышенное внимание, секс по требованию. Понимаешь, на краю отношений, я продолжаю тебя желать.

Скинула рубище, жертвуешь телом-подаянием. Щуришься брезгливо. Шепчу, втискиваясь в узкое, упругое влагалище: «Ты есмь хлеб». Не могу остановиться. Заложник животного инстинкта, переживший лютый месяц невыносимого воздержания. У тебя появился повод для мести, не для нее ли терпела? Последний всхлип, отваливаюсь к стене. Боюсь повернуться и встретиться лицом к лицу. Теперь, когда получил, насытился, начинаю ненавидеть, не прощать себя. Позвони Домирчику, слышишь! Я должен заплатить.

Позвонила. Приехал. Уверенный. Наглый. Дозволено. Я с ним до последнего пытался разговаривать. Вскоре потерял чувствительность, воспринимал монотонным стуком в фанерную общежитскую стену. Сосед напился. Его мутит. Егозит на кровати. Встать и проветриться до белого фаянсу, сил нет. Крутит мельницей руки, ноги, пытается лежа сохранить равновесие. Нахожусь с другой стороны стены, слышу с определенной периодичностью глухие, методичные, одинаковой силы удары.

В сознании. Удерживал в памяти историю о Нинином отчиме. Он ежедневно заставлял обрывать лозину. Готовил розги по собственному рецепту. Вымачивал в горчице, чесноке с солью. У него и расценки имелись. За различные проступки, определенное количество ударов. Список их постоянно пополнялся, каждый день вывешивался в ее комнате. До тех пор, пока Нина не подросла, не разбила ему голову хрусталем. Я терпел, выдумывал рецепт, по которому он готовит наказания для моей дочери. Хватит ли у нее смелости разнести об него что-нибудь из домашнего сервиза? Этой мыслью и выстоял.

– Тоскуешь?

Вопрос застал Якова врасплох. Шумно задышал, вынырнув из прошлого, в неловкое, до лихорадочного озноба настоящее. Выдал себя с головой! Осматривается. По периметру дачного участка волосяным гребнем воткнут миниатюрный заборчик, сдерживает от разбега почву, опоясывает старые, кривистые, рябые яблони, напоминающие бабок на богомолье. Облетают на ветру платки с седых, разбитых верхушек, но прибывшие поклониться святым мощам расположены кучно. Наученные, затягивают узелки потуже, готовятся сорваться в прощальный полет позже. Зелень преет под целлофановой пленкой. Степан с лопатой охотится на вездесущие одуваны. У гаража, опутанного чуткими прядями дикого, зернистого хмеля, доходят на углях румяные куски курицы. Бетонированные дорожки ведут неверными нейлоновыми стрелками к дачному домику, обшитому вагонкой и выкрашенному в ядовитый, йодистый цвет. Напротив, под полосатым осиным навесом, голый по пояс, разлегся на столе Лазарев. Подперев чумную голову, задумчив. Испещренный татуировками, выглядит газетным агитационным листком «Правды» времен гражданской войны.

– Нет. Боюсь думать. Иначе, неуютно где-то у сердца. Не боль, а вроде корочку с подживающей ранки содрал, – врет Яков.

Он до сих пор напряженно соображает: проговаривал ли вслух свою историю или часть ее, и насколько друг внимательно слушал. По выражению пьяненького, обветренного рыла угадать невозможно.

– Любишь! – неохотно с надывом на шипящую, делает вывод Лазарев.

– Шиш-шиш-ш… – выхватывают дерева.

Пригибаясь, кладут поклоны под свежими порывами рискового весеннего ветра, трясут белыми, душистыми гривами.

Яков хоронит в неразменном кармане еще одно необъяснимое происшествие.

Наблюдателем по жизни слыл. Работал ли, отдыхал ли. Вживался. Пухлая трудовая у работодателей вызывала недоверие. На последних собеседованиях не скрывал. Надоело. Приноровился, воткнулся в суть, уволился. Скучно. Лишь однажды его раскусила кладовщица. В то время величали Яковом Даниловичем, в клубе, где был ведущим тренером, правой рукой коммерческого директора. Ты, говорит, Яша не в том месте, не в том мире обитаешь-находишься. Ясень-трясень – в ЭТОМ! Они-то и знакомы были пять минут, он приехал с корешком на склад винзавода, водки на свадьбу взять.

В горы детей водили. На хозрасчете сидели. Клуб «Альпиненок». Тем и выживали в девяностые. Провожатым работал Володенька, сорокалетний кряж в звании Снежного Барса с тупым, спокойным, лосиным выражением лица, по прозвищу Конь-башка. Не повезло Володеньке, где-то на одной из вершин Эвереста оставил раскрошенную головку бедра. Заменили металлической. По слухам, пришлось все звания, медали и отличия в ломбард снести; шрамчик неровный виднелся на уровне почки. Излишней подвижностью отличалась искусственная часть бедренной. Не гулять больше Володьке в хэдлайнерах, не покорять скалистые неуступы, не заносить рекорды первопроходок в активы. К нам, неудачникам прибился. В инструкторское рыгло. Изощренная изворотливость сочленения подвела. На склизком от утренней мороси камне, поскользнулся, покатился «марио» собирать бонусы лбом. Попал в «гейм овер» гуттаперчевой куклой. Вокруг ни пятнышка крови, сухо. Вчетверо скрутили, словно половик из прихожей. Вытряхнули в рюкзак стодвадцатилитровый, почву помягче нашли. Могилу на ладонь вглубь выцарапали, камнями мелкими присыпали, а поверх валуны. Из долины трав душистых, цветов принесли. Укладывали эдельвейсы, маки (алые, подумать страшно, на высоте двух тысяч метров, откуда они?) и болезно-боязно посмеивались. Не любили Конь-башку за излишнюю требовательность (в горах излишней не бывает), за соблюдение строгой дисциплины, за экономный, но разумный расчет продуктов, за длительные переходы в связках. Поэтому живыми остались. Один сорвался, на веревке повис. Вытащили заводилу. Присмирел, Володьку поблагодарил, владел собой пристойно без поколачивания слабейших. Радовались дети. К вечеру вытащили водку. Володенька запрещал. Отыскали где-то под перевалом выгоревший череп лошади. Много падших. Буряты на них за мзду перевозили туристов и грузы. Бросили в ноги Конь-башке, давай хороводы водить. Яков Данилович из спальника не вылезал, поглядывал вполглаза. Володеньке все равно уже было, и ему вместе с ним, а детворе, пьяненькой и диковатой, страшно-весело.

Привел цыганку без роду-племени! После шелковых, постельных сцен бутерброды с икрой и сыром, початая бутылка красного «Резерв Де Принс». Опутала липким, намазюканным взором дом, придушенно оценила:

– Дельная мазанка!

Просчитала, представляться будущим родственникам преждевременно. Пусть Яков расскажет о ней кулуарно. Прежде должна примелькаться на заднем плане. Даже этого для них окажется весьма много. Видала сговорчивей на позднем сроке.

Мать Якова – неглупая, поверхностная дама, оставила курортные палестины, сразу скумекала: спокойные, глубокие тылы могут полыхнуть передовой. Под «острым животом» стоит подразумевать не только отравление незрелыми фруктами. И думать не надо, медицина покажет, анализы не соврут, лаборантского стажу хватит. Материнское сердце чувствительней всякого оголенного нерва.

Для ведения серьезных разговоров на тему вредной сердечной привязанности Яши, выстраивался шаткий ряд из разнокалиберных стульев, ведущих к дивану сына. По вечерам Яша имел обыкновение валяться и читывать книги. От скуки умело заводил воображаемые диспуты с известными писателями. Ему по силам опрокинуть любую философию суждениями другого автора, а этого – третьим и так по цепи в n-ой степени. Если кто-то и мог возразить, то воспитанно, тихо, ожидаемо. Число литераторов порой, возрастало в геометрической прогрессии, Яша сбивался, кто кому что сказал. Авторы, чувствуя слабину, поднимали галдеж. На помощь приходил Яндекс. Вытряхивал пыльных классиков на миллионные ссылки.

Наступление начиналось с многодневной, молчаливой осады. Первый стул – легкое рыболовецкое седалище из Вьетнама. Если в разобранном виде, то куча бамбуковых палок различной длины и обрывок, скрученной в бечеву лианы. Удобно проносить незамеченным. Второй, обшитый сиреневым ситцем, с рельефными, резными купидонами, шишковатыми утолщениями по краям каркаса, работы неизвестного краснодеревщика начала XX века. Третьим в этой спасительной переправе через пустыню соленых насмешек, был коротконогий, изогнутый гордым журавлем с мягкой арабской иноходью по зеленому атласному полю. С него велись вялые переговоры, больше похожие на перекличку заплутавших грибников. Следующий высился останкинской телебашней в духе современного минимализма для барных стоек. Редкие, робкие, короткие фразы задумчиво разминали языком, пробовали на слух, лениво ворочали с боку на бок подгорелыми оладьями. Завершала хрупкие, понтонные мостки жесткая, неудобная, кухонная табуретка, приобретенная позже остальных. Носила следы грубого практического применения. Не числилась в коллекции Данилы Ивановича, сменившего к тому времени мебельную страсть на безбедное похмелье. Обсуждение потенциальной невестки заканчивалось обычно глубоким кожаным креслом в изголовье сына. Дряблое тело женщины, расписанное варикозными созвездиями, в белоснежном байховом халате, выпирало подгулявшим тестом на широкие подлокотники.

Оказавшись рядом с Яшенькой, мать чувствовала себя еретичкой, примеряющей испанский сапог. Забыла Рида Власовна, что перед ней уже не Яша, а весь Яков Данилович Краснобаев. Глухаря на току бить легче. Увлеченный красноречием, подпускает на неприличное близко. Чуткая Рида не кремниевая Брунгильда. Ей быть вровень с сыном означало добровольную сдачу Голанских высот. Сначала институт, инженерия. В ответ Яша отмахивался, забирался с жестоким выводком альпинят повыше в горы, изредка Нинку цеплял. Происходящим на тамошних джомолунгмах, ведали скупые сводки МЧС. Риде оставалось задрать планку возможной угрозы ранней женитьбы до красного уровня и ожидать лавины или наводнения.

2

…sinn fein! – укороченное «мы сами!», лозунг ирландских националистов

3

Кизи Кен «Порою нестерпимо хочется…», Лениздат 1991 стр. 377