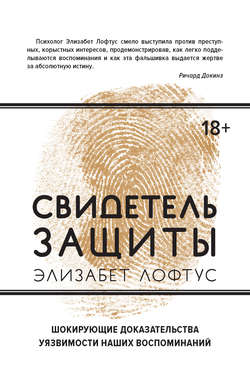

Читать книгу Свидетель защиты. Шокирующие доказательства уязвимости наших воспоминаний - Элизабет Лофтус - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть I

Информация к размышлению

2

Магия разума

ОглавлениеВы только подумайте – три фунта влажной паутины, состоящей из миллиардов крошечных информационных процессоров, объединенных в сети, движимых химией и электричеством и создающих всю эту магию разума.

Роджер Бингам, сценарист и продюсер фильма «Память: ткань разума» (Memory: Fabric of the Mind)

Шел август 1979 года. Обвинения прокурора в адрес лысеющего остролицего 53-летнего священника Римско-католической церкви были, казалось, железно обоснованы: семь очевидцев под присягой показали, что отец Бернард Пагано был тем самым хорошо одетым человеком, который направлял на них маленький серебристый пистолет и вежливо требовал, чтобы они отдали ему все деньги из своих касс – то есть совершил серию вооруженных ограблений.

Сам же отец Пагано утверждал, что он стал жертвой ошибочной идентификации. Но всех членов жюри присяжных мучил один и тот же вопрос: «Ну как могут ошибаться сразу семь свидетелей?»

Но едва прокурор закончил изложение своих аргументов, как судья ошарашил весь зал, объявив, что в этих ограблениях признался другой мужчина. Некто Роберт Клаузер объяснил полицейским, что он не признавался раньше, потому что ему казалось, что отец Пагано будет оправдан. Клаузер действительно знал такие подробности этих преступлений, которые мог знать только сам грабитель (причем эти подробности никогда не раскрывались ни в суде, ни в СМИ). Клаузер был на четырнадцать лет моложе отца Пагано и имел безупречную шевелюру, однако при этом был поразительно похож на него.

23 августа 1982 года. В городе Гринвилл, штат Техас, арестован некий Ленелл Гетер по обвинению в ограблении ресторана KFC. Гетеру было двадцать пять лет, он учился в колледже и работал инженером-механиком в проектно-конструкторской фирме в Гринвилле. Пять очевидцев уверенно опознали его, однако девять сотрудников Гетера утверждали, что он не мог быть грабителем, потому что весь день был на работе, а ограбление произошло в 15:20 в пригороде Далласа, в 80 км от места его работы. Директор этой инженерной фирмы объяснил, что Гетер, единственный афроамериканец в своей рабочей группе, «выделялся, как изюминка в тарелке с рисом», и, если бы он отсутствовал несколько часов посреди рабочего дня, они бы заметили это.

Суд по этому делу состоялся в октябре 1982-го. Пять свидетелей один за другим указали на Гетера в суде и уверенно опознали его как грабителя. Назначенный судом адвокат Гетера требовал исключить результаты опознания подсудимого свидетелями из перечня доказательств, потому что работники ресторана (все белые) первоначально описывали грабителя как человека ростом около 170 см, в то время как рост Ленелла Гетера превышает 180 см. Но судья отклонил это ходатайство.

Жюри присяжных, состоявшее только из белых, признало Гетера виновным, и он был приговорен к пожизненному заключению. Он провел в тюрьме шестнадцать месяцев, однако за это время его коллеги, стремясь добиться пересмотра его дела, призвали на помощь юристов из Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP). Впоследствии, в марте 1984 года, был арестован еще один подозреваемый, и теперь четверо из пяти очевидцев, которые раньше уверенно опознавали Гетера, вдруг передумали (но на этот раз подозреваемым стал тот человек, который действительно ограбил ресторан). И Ленелл Гетер вышел на свободу – отбыв шестнадцать месяцев в тюрьме за преступление, которого он не совершал!

Я познакомилась с отцом Пагано и Ленеллом Гетером в 1985 году, когда мы все вместе появились в бостонском телевизионном шоу, посвященном ошибочным идентификациям. Отец Пагано по-прежнему мучительно переживал то, что с ним случилось, потому что он так и не услышал извинений, которых, как ему казалось, он заслуживал как жертва ошибочного опознания. Кроме того, он глубоко погряз в долгах, потому что потратил на защиту более 70 000 долларов.

Ленелл Гетер, об ошибочной идентификации которого тоже рассказали в телевизионной программе «60 минут» (Sixty Minutes), сказал мне, что тогда в суде он испытал настоящее потрясение. «Меня ошибочно опознали пять человек! – сказал он. – Как такое могло случиться? Как могли так ошибиться сразу пять человек?»

* * *

Свидетельства очевидцев, которые априорно считаются достоверными, поскольку достоверной считается человеческая память, оказывают огромное влияние на исход судебного разбирательства. Никакие иные доказательства не имеют такого веса в суде, как показания реальных свидетелей, ну разве что за исключением еще дымящегося пистолета. Память свидетелей оказывается решающим фактором не только в уголовных, но и в гражданских делах – показания очевидцев играют решающую роль в определении виновника случившегося.

Признание таких свидетельств убедительными доказательствами неявно опирается на предположение о том, что человеческая память работает как высококачественный видеомагнитофон, записывающий и сохраняющий точную информацию о событиях. Люди прямо-таки неистово верят в то, что сохраняющиеся в памяти воспоминания, мысли и впечатления неизменны, не подвержены никаким воздействиям и никогда не стираются из нее. Зигмунд Фрейд полагал, что долгосрочные воспоминания хранятся глубоко в бессознательном уме, слишком глубоко, чтобы на них могли повлиять текущие события и переживания, и большинство людей до сих пор принимают эту концепцию памяти Фрейда на веру.

Как-то мы вместе с Джеффри Лофтусом, моим мужем и коллегой, профессором-психологом, провели опрос, в ходе которого предложили 169 респондентам из разных районов США высказать свое мнение относительно того, как работает память. При этом 75 из них имели формальное образование в области психологии, а остальные 94 не имели его. Эти 94 человека принадлежали к самым разным профессиям: среди них были юристы, секретари, таксисты, врачи, философы, пожарные дознаватели и даже 11-летний ребенок. Им задали такой вопрос: «Какое из приведенных ниже утверждений лучше отражает ваше представление о том, как работает человеческая память?»

1. Все, что мы узнаём, навсегда сохраняется в нашем мозге, хотя иногда некоторые детали оказываются недоступными. Однако с помощью гипноза и других специальных методов эти недоступные детали все-таки можно восстановить.

2. Некоторые детали, которые мы знали, могут навсегда стираться из памяти. Такие детали никогда не удастся восстановить ни с помощью гипноза, ни с помощью какой-либо другой специальной методики, потому что их просто больше нет в памяти.

84 % психологов и 69 % непсихологов выбрали первый ответ, то есть были уверены, что вся информация в долгосрочной памяти сохраняется, хотя иногда кое-что из нее невозможно извлечь. Чаще всего причиной выбора такого ответа был личный опыт, причем имелась в виду необходимость восстановления образа, который человек не вспоминал уже достаточно долгое время. Следующая причина (на которую обычно ссылаются психологи) – это знакомство с работами Уайлдера Пенфилда, чьи исследования стимуляции мозга у больных эпилепсией использовались в качестве доказательств справедливости теории, утверждающей, что воспоминания стабильны и неизменны. Некоторые респонденты при обосновании своей веры в неизменность воспоминаний упоминали гипноз, психоанализ, пентотал[4] и иные факторы.

Но на самом деле человеческая память далека от совершенства и постоянства, а забывчивость – самое обычное явление в нашей жизни. Одна из наиболее очевидных причин забывания состоит в том, что собственно информация никогда не хранится в нашей памяти на самом видном месте; более того, в ней часто не находится места даже для самых обычных, ежедневно используемых предметов. Возьмем, например, монетку 1 цент. Обычно люди утверждают, что знают, как выглядит эта монетка, и нисколько не сомневаются в том, что узна́ют ее, если увидят. Однако в ходе эксперимента, проведенного в 1979 году, точное изображение настоящей одноцентовой монеты из пятнадцати предложенных вариантов выбрали менее половины респондентов[5]. А вы сможете найти ее точное изображение? (См. рисунок на с. 33.)

Еще один предмет, на который мы то и дело смотрим каждый день, – это телефон. Однако сможете ли вы вспомнить, какие буквы стоят над каждой цифрой на клавиатуре вашего телефона?

Но даже если мы будем внимательны и в нашей памяти зафиксируется достаточно точный отпечаток какого-либо объекта или переживания, он не останется в памяти неизменным. Первоначально запечатленное воспоминание начинает изменяться под влиянием других факторов. Со временем, при надлежащей мотивации или в результате вмешательства или ознакомления с новыми фактами, противоречащими прежней информации, отпечатки событий в памяти трансформируются или даже заменяются, зачастую без участия нашего сознания. И тогда мы можем «вспоминать» события, которых на самом деле не было.

Детский психолог Жан Пиаже в своей работе «Игры, сновидения и подражание в детском возрасте» (Plays, Dreams, and Imitation in Childhood) приводит собственную историю, демонстрирующую коварство памяти:

…одно из моих первых воспоминаний – будь оно правдой – относилось бы ко второму году моей жизни. Я по-прежнему могу очень четко увидеть эту сцену, в реальность которой я верил почти до пятнадцати лет. Я сижу в коляске, которую моя няня везет по Елисейским Полям, и вдруг какой-то мужчина пытается похитить меня. Меня удерживает ремешок, которым я пристегнут, в то время как няня храбро пытается встать между мной и злоумышленником. В борьбе она получает несколько царапин, и я до сих пор смутно вижу их на ее лице. Собирается толпа, подходит полицейский в короткой накидке и с белой дубинкой, и мужчина пускается наутек. Я до сих пор вижу всю эту сцену и даже могу сказать, возле какой станции метро она происходила. Но, когда мне было около пятнадцати лет, мои родители получили письмо от этой моей бывшей няни, в котором говорилось, что она вступает в Армию спасения и поэтому хочет сознаться во всех своих ошибках прошлого, и в частности вернуть часы, которые ей подарили в награду за ее поведение в той ситуации. Оказалось, что она выдумала всю эту историю, подделав царапины. Итак, я, конечно, слышал в детстве эту историю, в которую верили мои родители, и встроил ее в свое прошлое в виде визуального воспоминания.

Какая из монет «настоящая»? (Nickerson, Adams, 1979)

Одноцентовые монеты, нарисованные по памяти

Сможете вспомнить, какие буквы над какими цифрами находятся на клавиатуре вашего телефона?

Вот вам и визуальная память: спустя много лет Пиаже мог представить себе не только поддельные царапины на лице няни, но и несуществующую толпу, мифического полицейского в накидке и с дубинкой и удирающего похитителя!

Как же все-таки работает память и почему она часто подводит нас? Ученые в целом согласны, что воспоминания формируются, когда нейроны связываются друг с другом, образуя новые связи, или цепи, и изменяя уже существующие связи между клетками, и в результате этого процесса воспоминание фиксируется. Долгосрочные воспоминания, которые запечатлели события и/или переживания, имевшие место всего несколько минут назад, и информацию, хранящуюся уже несколько десятилетий, содержатся в ментальных «выдвижных ящиках» где-то в нашем мозге. Но никто точно не знает, где именно, хотя подсчитано, что за всю жизнь долговременная память человека может накопить до одного квадриллиона (миллиона миллиардов) отдельных бит информации.

Эти «выдвижные ящики», хранящие наши воспоминания, очевидно, расположены чрезвычайно компактно и упакованы весьма плотно. Они также постоянно опорожняются, рассредоточиваются, а потом втискиваются обратно на место. Подобно любопытному и игривому ребенку, разыскивающему в выдвижных ящиках рубашку или штаны, нашему мозгу, кажется, очень нравится рыться в этих ящиках с воспоминаниями, разбрасывая факты куда попало, а потом запихивая все обратно как попало, не обращая внимания на порядок и важность. По мере добавления в долговременную память новых бит и фрагментов информации старые воспоминания удаляются, заменяются, комкаются и рассовываются по углам. Добавляются мелкие детали, удаляются сомнительные и посторонние элементы, и постепенно формируется последовательная и непротиворечивая конструкция из фактов, которая, вообще говоря, может мало напоминать исходное событие.

Воспоминания не просто угасают, как гласит старая поговорка; они также и развиваются. Да, первоначальный отпечаток реального события действительно стирается и размывается. Но всякий раз, когда нам нужно вызвать из памяти некое событие, нам приходится воссоздавать воспоминание, и при каждом таком воссоздании воспоминание может изменяться – под влиянием последующих событий, воспоминаний или предположений других людей, более глубокого осознания фактов или формирования нового контекста.

Истина и реальность, которые мы видим через фильтр наших воспоминаний, – это не объективные факты, а субъективные, интерпретативные реалии. Мы интерпретируем прошлое, корректируя самих себя, добавляя биты и целые фрагменты информации, удаляя ни с чем не стыкующиеся и тревожные воспоминания, подметая, стирая пыль, приводя все в порядок. Таким образом, наше представление о прошлом вбирает в себя живую, меняющуюся реальность. Оно не остается неподвижным и неизменным, как нечто высеченное на камне, – нет, это живая субстанция, которая меняет форму, расширяется, сжимается и снова расширяется, некая амебообразная сущность, способная заставлять нас смеяться, плакать или сжимать кулаки. И мощь ее такова, что она может заставить нас поверить в реальность того, чего на самом деле никогда не было.

Сознаем ли мы, что наши воспоминания о прошлом подвержены искажениям? В большинстве случаев – нет. С течением времени воспоминания постепенно изменяются, но мы убеждены, что действительно видели, слышали, говорили и делали то, что мы помним. Свои воспоминания – эту смесь фактов и вымысла – мы воспринимаем как полную и абсолютную правду. И все мы – невинные жертвы манипуляций нашего разума.

* * *

Перст, указующий на виновного, оказывает сильнейшее воздействие даже на самых информированных и умных присяжных. Несколько лет назад я провела эксперимент, участники которого выступали в качестве присяжных по уголовному делу. Сначала они выслушали описание ограбления с убийством, потом аргументы прокурора, потом аргументы защиты. В одной из версий эксперимента прокурор представил лишь косвенные доказательства, и на основании этих доказательств только 18 % присяжных признали подсудимого виновным. В другой версии прокурор представил дело почти так же, но с одним лишь отличием: были добавлены показания единственного очевидца – клерка, который опознал в подсудимом грабителя. И на этот раз подсудимого признали виновным 72 % присяжных.

Опасность свидетельских показаний очевидна: любой человек в нашем мире может быть осужден за преступление, которого не совершал, или лишен заслуженной награды исключительно на основании показаний свидетеля, который убедит присяжных в том, что его воспоминания адекватны тому, что он действительно видел. Почему свидетельства очевидцев столь весомы и убедительны? Потому что люди в целом и присяжные в частности полагают, что наши воспоминания представляют собой отображения фактов, записанные на вечный нестираемый носитель вроде компьютерного диска или видеоленты с последующей защитой от записи. Конечно, в большинстве случаев возможностей нашей памяти нам вполне достаточно. Вспомните, часто ли вам на самом деле требуется точное запоминание? Когда подруга рассказывает вам, как она провела отпуск, мы ведь не спрашиваем ее: «Ты уверена, что в твоем номере в отеле было два стула, а не три?» После просмотра фильма ваш спутник вряд ли пристает к вам с вопросами типа «А волосы у Джина Хэкмена волнистые или курчавые?» или: «У той женщины в баре помада была красная или розовая?» Но даже если подобные вопросы задаются, то ошибочные ответы на них не привлекают особого внимания и, может быть, даже не исправляются: действительно, так ли уж важно, было в отеле два стула или три или были волосы у актера волнистыми или курчавыми? В подобных случаях воспоминания считаются точными по умолчанию.

Но при расследовании преступления или несчастного случая точность памяти становится решающим фактором. Мелкие подробности становятся чрезвычайно важными. Были у нападавшего усы или он был чисто выбрит? Он был ростом около 170 или около 180 см? На светофоре в тот момент горел зеленый свет или красный? С какой скоростью «кадиллак» проехал на красный свет (или на желтый?), прежде чем врезался в «фольксваген»? Пересекла машина разделительную линию или оставалась на своей стороне? Решения по гражданским и уголовным делам часто опираются именно на такие мелкие и, казалось бы, тривиальные детали, но часто оказывается, что уточнить эти детали очень трудно.

В июле 1977 года Flying Magazine сообщил о катастрофе небольшого самолета, в результате которой погибли все восемь человек, которые были на борту, и один человек, находившийся на земле. Было опрошено шестьдесят свидетелей, в том числе два свидетеля, которые действительно видели самолет непосредственно перед ударом о землю и давали показания на слушаниях, посвященных расследованию этой катастрофы. По словам одного из этих очевидцев, самолет падал «вертикально, носом к земле, вертикально вниз». Этот свидетель, видимо, не знал, что на нескольких фотографиях было ясно видно, что самолет ударился о землю «плоско», под столь небольшим углом к ней, что проскользил по ней около 300 м.

Однако такие ошибки в деталях не являются признаком плохой памяти – чаще всего это как раз свойство нормально функционирующей человеческой памяти. Когда мы хотим что-нибудь вспомнить, мы не просто выдергиваем целиком всю нужную память из «хранилища воспоминаний». На самом деле память построена из хранимых и доступных битов информации, и мы бессознательно заполняем любые пробелы, внося соответствующие искажения. И когда все фрагменты соединяются в некое целое, имеющее смысл, они образуют то, что мы называем воспоминанием.

Существуют и другие факторы, влияющие на точность восприятия данного события и, следовательно, точность воспоминания о нем. Был ли данный инцидент сопряжен с насилием? Если да, то в какой степени? Случилось это в темное или в светлое время суток? Были ли у очевидца какие-либо предварительные ожидания или интересы? Иллюстрацией потенциальных проблем, связанных с искажением первоначального восприятия события, может служить трагический случай, имевший место в реальной жизни.

Двое мужчин лет примерно двадцати пяти охотились на медведей в сельской местности в штате Монтана. Они вышли из дома с утра, бродили весь день, были измучены, голодны и уже собирались идти домой. Пробираясь в быстро сгущавшихся сумерках по раскисшей лесной тропе, они говорили о медведях и думали о медведях. Вдруг на повороте тропы и совсем недалеко от нее, метрах примерно в двадцати пяти впереди, они заметили в лесу крупный объект, который двигался и издавал шум. Оба они подумали, что это медведь, подняли ружья и выстрелили. Увы, «медведь» оказался желтой палаткой, в которой мужчина и женщина занимались любовью. Одна из пуль попала в женщину и убила ее. Это дело разбирал суд присяжных, и у них возникли трудности с пониманием проблем восприятия, соответствующих данному событию; проще говоря, они просто не могли себе представить, как может человек смотреть на желтую палатку и видеть рычащего бурого медведя. Молодого человека, пуля которого убила женщину, признали виновным в убийстве по неосторожности, и два года спустя он покончил с собой.

Этот трагический случай прекрасно иллюстрирует важность факторов, которые психологи называют «событийными», то есть факторами, присущими данному конкретному событию и способными изменить его восприятие и исказить воспоминания о нем. Была темная ночь, а в темноте не различаются цвета и не видно почти никаких деталей. У обоих охотников были серьезные и обоснованные ожидания и сильная мотивация: они ожидали, что увидят медведя, они хотели увидеть медведя, они нервничали, были взволнованы и измотаны, поскольку провели в лесу целый день. Когда они увидели нечто большое, двигающееся и шумящее, они автоматически предположили, что это медведь, подняли ружья и выстрелили, чтобы убить его.

Событийные факторы действуют на стадии формирования первоначального отпечатка события в памяти, когда мы еще только воспринимаем данное событие и наш мозг мгновенно принимает решение: отказаться от той или иной поступившей в него информации или ввести ее в память. Однако когда воспоминание уже хранится в памяти, оно не просто лежит в мозге пассивно, ожидая, пока его извлекут и «вспомнят». На этапах хранения воспоминания и приобретения новой информации (время идет, воспоминание теряет четкость, и, что более важно, мы подвергаемся воздействию новой информации, которая просто добавляется в память или изменяет исходное воспоминание) может случиться многое.

Предположим, что совершено некое преступление, об этом уже известно полиции, полицейские прибывают на место происшествия и начинают задавать вопросы. «Что произошло? – спрашивают они свидетеля. – Как выглядел нападавший?» После того как свидетель рассказывает полицейским все, что ему удается вспомнить, его могут попросить приехать в полицейский участок, чтобы просмотреть соответствующую подборку фотографий. Теперь свидетель проводит тест на узнавание, в ходе которого ему показывают либо один объект (фотографию), либо совокупность объектов (линейку, то есть группу людей для опознания среди них преступника) и задают вопрос, видел ли он кого-либо из них раньше.

Следует иметь в виду, что большинство свидетелей считают, что они исполняют свой долг, они честно хотят помочь, и в случае насильственного преступления или нападения у них появляется дополнительный стимул помочь полиции поймать опасного преступника. Кроме того, результаты специальных исследований показывают, что свидетели считают, что полиция не будет проводить опознание, если у нее не будет «надежного» подозреваемого. Хотя свидетели, конечно, стараются идентифицировать истинного преступника, но, когда они не уверены или когда ни один человек в составе группы не соответствует в точности их воспоминаниям, они часто идентифицируют человека, который просто в максимальной мере соответствует их воспоминаниям о преступнике. И их выбор часто оказывается ошибочным.

Очевидно, что состав линейки для опознания (сколько в ней человек, как они выглядят, во что они одеты) имеет решающее значение. При этом линейка должна быть максимально свободна от любых суггестивных влияний, иначе она может исказить процесс идентификации преступника свидетелем, и вся процедура потеряет смысл и ценность.

Пример предвзятого подбора группы для опознания

(E. F. Loftus. Eyewitness Testimony, 1979)

Как показывает наша несколько гротескная иллюстрация предвзятого подбора группы для опознания, если подозреваемый – крупный бородатый мужчина, то в эту группу нельзя включать ни ребенка, ни женщину в инвалидной коляске, ни слепого мужчину с тростью. Если в состав группы для опознания не войдут люди, более или менее напоминающие подозреваемого, свидетель может указать на подозреваемого просто по умолчанию, а не вследствие настоящего опознания.

Но в реальных уголовных делах группы лиц и подборки фотографий для опознания часто оказываются заметно «смещенными», очевидным образом наводящими свидетеля на определенный объект, и результаты таких опознаний следует считать ничтожными. Например, на одном опознании в Миннесоте группа состояла из одного чернокожего подозреваемого и пятерых белых мужчин; в другом случае подозреваемый был ростом более 190 см, а рост остальных членов группы не превышал 177 см; в третьем случае о преступнике было известно, что он подросток, и при этом 18-летний подозреваемый был включен в группу, все остальные члены которой были старше сорока лет. В деле, которым я занималась с 1986 по 1988 год, мужчину обвиняли в убийстве восьми человек на рыболовецком судне на Аляске. Свидетели представили полиции общее описание мужчины, которого они видели на месте убийства, причем отметили одну весьма конкретную деталь: мужчина, которого они видели, был в бейсбольной кепке. Но в подборке фотографий для опознания в бейсбольной кепке был только один человек – подозреваемый!

Но предположим, что линейка для опознания подобрана объективно и что все члены группы имеют примерно одинаковый рост и вес и примерно соответствуют общему описанию преступника. Свидетель смотрит на членов группы, напряженно размышляет, и вдруг полицейский говорит: «Посмотрите, пожалуйста, еще раз на человека под номером 4!» Или, может быть, полицейский сам пристально смотрит на человека № 4, пока свидетель пытается опознать виновного. Или, может быть, свидетель смотрит на № 4, но колеблется, и сотрудник полиции наклоняется вперед и говорит: «Что вы скажете об этом человеке?»

Свидетель ловит эти маленькие обрывки информации и может – бессознательно – использовать их для «восполнения» недостающих элементов в сохранившемся в памяти расплывчатом и нечетком образе человека, изображенного на фотографии. Изображение смещается, линии колеблются, и вдруг лицо под номером четыре сливается с расплывчатым образом преступника в памяти. «Лицо под номером четыре кажется мне знакомым», – говорит свидетель. И добавляет: «Да, я уверен, это номер четыре».

Особую опасность представляют случаи, когда свидетелю показывают для опознания только одного человека или фото одного человека. Осенью 1970 года некий Бобби Джо Листер, 21 года, спокойно болтал с друзьями на одной из улиц Бостона, как вдруг двое полицейских выскочили из своего патрульного автомобиля уже с пистолетами в руках и обвинили его в убийстве владельца магазина. Они надели на Бобби Джо наручники и отвезли его к Бостонской городской больнице, где к патрульной машине подвели жену убитого и попросили ее посмотреть в окно на подозреваемого. «Что вы можете сказать?» – спросил ее полицейский. Женщина затряслась и начала плакать. «Да, – сказала она, рыдая, – он похож на человека, который стрелял в моего мужа и убил его». Это было единственным доказательством против Листера, но тем не менее ему было предъявлено обвинение в убийстве, и 22 июня 1971 года он был осужден и приговорен к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

Шесть лет спустя окружной суд в Бостоне назначил адвокатов Роберта и Кристофера Мьюзов (отца и сына) представлять интересы Бобби Джо Листера при рассмотрении его апелляции. После первой же беседы с Бобби Джо обоим Мьюзам пришло в голову, что этот уже осужденный преступник, похоже, существенно отличается от всех остальных, заявляющих о своей невиновности, тем, что он и в самом деле невиновен. Мьюзы работали на Листера более девяти лет и за все это время за свои услуги не взяли с него ни цента. Как-то один из друзей спросил Роберта Мьюза, какую долю своего имущества он готов поставить на то, что Листер невиновен. «Всё», – не раздумывая ответил он.

В ноябре 1986 года выяснилось, что пуля, изъятая из тела жертвы убийства, полностью соответствует пистолету, изъятому у одного из двух мужчин, арестованных в октябре 1970 года, через две недели после этого убийства, за ограбление магазина спиртных напитков. В декабре 1986 года Бобби Джо Листер наконец вышел на свободу после того, как, будучи невиновным, провел за решеткой почти шестнадцать лет.

Ошибочные идентификации случаются в реальной жизни, и иногда они имеют место в ходе стандартных полицейских процедур. Когда у полицейских появляется подозреваемый, они часто показывают свидетелю подборку фотографий, но линейку для опознания формируют обычно только в тех случаях, когда проводится формальное опознание. Почти всегда из всех лиц, фотографии которых предъявлялись свидетелю, в группу для личного опознания (линейку) включается только человек, выбранный свидетелем при опознании по фото, и почти всегда свидетель опознает того человека, которого он уже видел на фотографии. Это называется ошибочным опознанием под влиянием фотографий, и вероятность ошибочной идентификации в таких ситуациях резко возрастает.

Результаты исследования, проведенного в 1977 году в Университете штата Небраска, наглядно демонстрируют влияние предварительных просмотров фотоподборок на память свидетелей. «Свидетели» из числа студентов наблюдали за несколькими «преступниками», совершавшими правонарушение. Спустя час им показали фотографии нескольких человек, в том числе некоторых преступников, которых они видели. Через неделю были составлены линейки для опознания, и свидетелям предложили указать тех лиц, кто принимал участие в том самом «преступлении». 8 % людей в этих группах были опознаны как преступники, хотя на самом деле они никоим образом не участвовали в ключевом событии, и их фотографий не было в ранее представленной свидетелям подборке фотографий. 20 % ни в чем не повинных людей, фотографии которых были включены в ранее представленную свидетелям подборку фотографий, тоже были ошибочно опознаны как преступники. Никто из этих людей не совершил никакого преступления, и никого из них свидетели раньше не видели лично, тем не менее они были опознаны по фотографиям и идентифицированы как преступники.

Насколько часто имеют место ошибочные опознания? Сколько таких отцов Пагано и Ленеллов Гетеров были арестованы по ошибке, неправомерно осуждены и посажены в тюрьму за преступления, которых они никогда не совершали? В классической работе по этой теме, «Осуждение невиновного», автор, ученый-юрист Эдвин Борхард, описывает 65 случаев «ошибочного осуждения невинных людей». В 29 из этих 65 случаев (45 %) причиной ошибки было ошибочное опознание подозреваемого свидетелями. На странице 367 Борхард делает такой вывод: «Эти случаи наглядно показывают, что эмоциональный баланс жертвы или свидетеля настолько нарушается его/ее необычными переживаниями, что его/ее способность восприятия ухудшается, и результаты опознания им/ею преступника становятся крайне ненадежными».

Ошибки при опознании часто пытаются объяснить тем, что настоящий преступник оказывается очень похожим на ошибочно опознанного человека. Но относительно 29 случаев, в которых причиной судебной ошибки стало именно ошибочное опознание подозреваемого очевидцами, Борхард сообщает следующее: «…в восьми случаях между ошибочно осужденным лицом и настоящим преступником вообще не было ни малейшего сходства, еще в двенадцати других случаях сходство все-таки было, но отнюдь не близкое. И только в двух случаях сходство можно было назвать поразительным» [там же].

В 1983 году Арье Раттнер, аспирант Университета штата Огайо, защитил докторскую диссертацию под названием «Осуждение невинных: когда юстиция ошибается» (Convicting the Innocent: Where Justice Goes Wrong). По подсчетам Раттнера, примерно 0,5 % арестованных и обвиняемых в тяжких преступлениях, подлежащих статистическому учету (по классификации ФБР – indexed crimes; это убийства, грабежи, изнасилования, изготовление фальшивых денег, кражи, вооруженные нападения и поджоги), были осуждены ошибочно. Хотя с точки зрения статистики доля 0,5 % кажется весьма небольшой, это одна из самых больших численных оценок, которые я видела, и это означает, что ежегодно в США выносится примерно 8500 ошибочных приговоров.

Даже если предположить, что данные Раттнера аномально высокие и, возможно, процентная доля ошибок на самом деле в два раза меньше, то все равно это 4250 ошибочных приговоров в год. Ну пусть даже эта доля еще вдвое меньше, и в этом случае у нас будет 2125 ошибочных приговоров. Мы можем и дальше уменьшать цифры, но ведь должен наступить момент, когда нас наконец пронзит мысль: это же живые люди, такие же как мы с вами, и вот их хватают прямо на улице, судят, осуждают и заключают в тюрьму, хотя они невиновны. Даже если бы за год их набиралось всего десять человек, все равно это было бы слишком много.

Сколько людей, учтенных в исследовании Раттнера, было осуждено на основании ошибочной идентификации подозреваемых очевидцами? Раттнер тщательно изучил более двухсот таких судебных дел и обнаружил, что 52,3 % ошибочных приговоров были связаны главным образом с ошибочной идентификацией подозреваемых очевидцами. «Наши данные, – заключает Раттнер, – показывают, что ошибочные приговоры чаще всего бывают обусловлены именно ошибочной идентификацией подозреваемых очевидцами» [Rattner 1983. Р. 292].

Каким образом можно было бы решить эту серьезную проблему? Несмотря на очевидные риски, присущие процедуре опознания подозреваемых свидетелями, массовый отказ от нее стал бы трагической ошибкой, поскольку очень часто, прежде всего в делах об изнасилованиях, других свидетельств, кроме результатов опознаний, просто не бывает. И результаты опознания подозреваемых свидетелями чаще всего вполне корректны. Но как же все-таки быть с тем небольшим процентом случаев, когда опознание оказывается ошибочным? Как защитить права невиновного человека, которого могли обвинить по ошибке? Что мы можем сделать, чтобы присяжные лучше представляли себе возможности использования таких свидетельств и соответствующие «подводные камни»?

Адвокаты защиты часто просят судей прочитать перечень наставлений присяжным о возможных рисках идентификации подозреваемых свидетелями. Но эти наставления, как правило, оказываются слишком запутанными и трудными для многих людей, чтобы они могли следовать им. Более того, многочисленные психологические исследования показывают, что и присяжным трудно понять их. Другим возможным решением проблемы опознания подозреваемых свидетелями могли бы стать экспертные заключения, то есть психолог может объяснять присяжным, как работает человеческая память, и использовать результаты научных экспериментов применительно к рассматриваемому делу.

Именно этим я и занимаюсь. Я даю в суде показания о свойствах человеческой памяти и психологических факторах, влияющих на показания очевидцев. Я выступаю свидетелем в тех случаях, когда идентификация подозреваемого очевидцами является единственным или главным доказательством вины подсудимого, включая случаи вынесения смертных приговоров, когда последствия ошибочной идентификации могут стать необратимыми.

Когда двадцать лет назад я начинала свои исследования человеческой памяти, об использовании их результатов в показаниях экспертов в судах и речи не было. Когда юристы спрашивали меня, буду ли я давать показания в тех случаях, когда опознание подозреваемого свидетелями действительно играет важную роль, я выражала принципиальное согласие в надежде на то, что соответствующие психологические исследования помогут сделать нашу систему уголовного правосудия более справедливой.

Если я даю показания в уголовном суде, это не является гарантией того, что ни в чем не повинный человек останется свободным, но вероятность его оправдания, несомненно, возрастает. Мы не можем, просто не имеем права предполагать, что наша система уголовного правосудия работает идеально и обеспечивает всем невиновным мужчинам и женщинам достаточную защиту. «Суд вершат люди, и поэтому судебные процессы не могут быть безукоризненными», – писал судья Джером Франк в своей книге «Невиновен» (Not Guilty). Ошибки будут совершаться и впредь, невинные жизни по-прежнему время от времени будут затягиваться в огромный и сложный механизм нашей системы правосудия, и некоторые из них никогда не смогут выбраться обратно.

В ХХ веке в этой стране казнили более семи тысяч человек, и в одном недавнем исследовании было показано, что по крайней мере двадцать пять из них были невиновны. Двадцать пять жизней были отняты по ошибке. Сейчас в камерах смертников сидит примерно 1600 человек – сколько среди них невиновных?

За данными статистики и непростыми дискуссиями о виновности и невиновности скрывается вопрос, в принципе не имеющий ответа, неразрешимая дилемма. В некоторых случаях, например в случае отца Пагано или Ленелла Гетера, невиновность удается доказать. Но во многих случаях невиновность – так, чтобы без тени сомнения, – доказать не удается. Из дел, которые я подробно описываю в этой книге, только в двух были получены четкие и неопровержимые результаты, настоящий преступник был посажен за решетку, а невинный человек – полностью и публично оправдан. Это только Голливуд в изобилии предлагает нам гладкие, счастливые концовки, а в реальной жизни редко удается выстроить факты в аккуратные последовательности, тщательно рассортировав и скомпоновав их, разрешив все противоречия и распутав все хитросплетения. Но разве при отсутствии абсолютного доказательства невиновности человек становится менее невиновным?

Рассмотрим для примера дело Джимми Ландано. Ландано в свое время был наркоманом, потом сидел в тюрьме Аттика, а сейчас отбывает «пожизненный срок плюс 15 лет» в федеральной тюрьме Рахвей в штате Нью-Джерси за убийство полицейского, совершенное в 1976 году. Он был осужден также за ограбление, хранение оружия, взлом, угон автомобилей и преступный сговор.

Четыре очевидца и сообщник, признавшийся в соучастии в убийстве, заявили в суде, что именно Ландано произвел смертельный выстрел. Волосы, найденные в шляпе убийцы, были похожи на волосы Ландано, его имя было обнаружено в записной книжке другого соучастника убийства, и у него не было железного алиби.

Доказательства вины ранее судимого бывшего наркомана были чрезвычайно убедительными. А когда он пригрозил прокурору «разобраться» с ним после того, как выйдет из тюрьмы, судья и присяжные окончательно убедились в том, что они действительно осудили опасного преступника, который и должен провести всю оставшуюся жизнь за решеткой.

Но сам Ландано утверждал, что его подставили члены банды мотоциклистов «The Breed», чтобы выгородить настоящего убийцу. По словам Ландано, они пристроили шляпу, похожую на его собственную, на сиденье автомобиля, который использовался убийцей для бегства с места преступления. Его прошлое героинового наркомана и уголовника, сидевшего в Аттике за крупную кражу, делало его идеальным кандидатом для такой фальсификации, человеком, «которого не жалко».

Четверо очевидцев опознали Ландано по фотографии как убийцу полицейского, но в их показаниях были противоречия. Один из очевидцев утверждал, что у убийцы были густые усы, в то время как другой описывал убийцу как человека вообще без усов; на самом деле у Ландано густые усы. Один судмедэксперт утверждал, что волосы, найденные в шляпе убийцы, могут принадлежать Ландано; другой эксперт утверждал, что, скорее всего, это не его волосы. Лыжная куртка убийцы на Ландано смотрелась просто комично: его длинные руки торчали из ее рукавов почти на треть, так что на них были видны две татуировки. Она еле налезла ему на плечи, была туго натянута и ограничивала движения, и он так и не смог застегнуть на ней молнию. Его мать и подружка заявили, что в то утро, когда произошло убийство, он был с ними (следует заметить, однако, что, даже если бы присяжные им поверили, теоретически у Ландано все равно было достаточно времени, чтобы совершить это преступление).

В свободное время в тюрьме Джим Ландано читает судебные протоколы и полицейские отчеты, рассказывая про свое дело любому, кто соглашается его слушать, пишет письма адвокатам и журналистам и помогает другим заключенным в аналогичных случаях. Ему сорок четыре года, и должно пройти еще целых двадцать лет, прежде чем он получит право на условно-досрочное освобождение. Такая перспектива пугает его, он боится состариться в тюрьме и упустить шанс как-то наладить свою искореженную жизнь. Тюрьма, по его словам, порождает в человеке ненависть и отчаяние. «Если вы относитесь к людям, как к животным, – повторяет он снова и снова, – они и становятся животными».

4

Пентотал, или тиопентал натрия – психоактивное вещество, использовалось в США, Англии и некоторых других странах в целях ускорения психоанализа. Иногда его называют «сывороткой правды». – Примеч. ред.

5

R. S. Nickerson and M. J. Adams. Long-Term Memory for a Common Object // Cognitive Psychology. 1979. 11. P. 287–307.