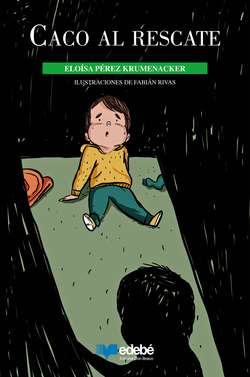

Читать книгу Caco al rescate - Eloísa Pérez Krumenacker - Страница 2

ОглавлениеCaco al rescate

Eloísa Pérez Krumenacker

Edición, diseño y diagramación digital, equipo Edebé Chile

Ilustraciones de Fabián Rivas

© Eloísa Pérez Krumenacker

© 2019 Editorial Don Bosco S.A.

Registro de Propiedad Intelectual N° 135.195

ISBN: 978-956-18-1229-1

Primera edición electrónica, abril 2020

Primera edición impresa, agosto 2019

Editorial Don Bosco S.A.

General Bulnes 35, Santiago de Chile

www.edebe.cl

docentes@edebe.cl

Ninguna parte de este libro, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida, transmitida o almacenada, sea por procedimientos químicos, electrónicos o mecánicos, incluida la fotocopia, sin permiso previo y por escrito del editor.

I

Mateo estaba sentado frente al computador, con la vista fija en la pantalla y sus dedos regordetes danzando sobre el teclado, con una agilidad sorprendente. De tanto en tanto, estiraba el brazo para tomar una papita frita de un enorme paquete que esconde en un cajón del escritorio.

Su habitación al final de un largo pasillo era enorme, soleada y decorada en tonos de azul en un estilo moderno y juvenil. Todo ordenado y perfectamente combinado, como si se tratara de un departamento piloto.

–¡Mateo... están tocando la puerta! –gritó Rosa asomando la cabeza por la puerta de la cocina.

Hipnotizado por las electrizantes imágenes que segundo a segundo, sumaban puntos al juego, Mateo pulsaba las teclas sin mirar. Arriba, abajo, arriba y derecha, abajo, izquierda, concentrado en el guerrero que avanzaba sorteando distintos obstáculos que lo separaban de su meta; el cáliz de la vida y el poder. Argollas de fuego, dragones furiosos, escarpados acantilados se interponían entre Jake y la torre de la eternidad donde Praton había ocultado el cáliz para protegerlo de Mareda, la reina de la oscuridad.

–¡Mateo la puerta! –rezongó la mujer entre dientes pero enseguida, en voz alta y pausada, agregó con maternal resignación–. ¡Ya voy, ya voy! –cerró la llave del agua y secó sus manos en el delantal antes de encaminarse a la puerta de entrada.

Jake escalaba la última cima maldita que marcaba la entrada al bosque tenebroso; portal de los milagros. Ni siquiera Miguel Hernández; el niño más bacán del curso había conseguido llegar hasta allí. Si Mateo lo conseguía, sería un héroe entre sus compañeros y entraría a la élite de los triunfadores.

–¡Mateo! –dijo Rosa en voz alta separando el audífono del oído del niño–. ¿Estás sordo o te haces?

–¿Qué, qué? –brincó.

–Hace más de cinco minutos te llamo y nada –agregó malhumorada y se agachó decidida a desenchufar el computador–. ¡Podría haberme muerto en este rato y ni cuenta te habrías dado!

–¡No Rosa! –gritó lanzándose sobre el cable de la corriente–. ¡Estoy a punto de llegar al bosque tenebroso! Déjame guardar el juego para no perder los puntos y después lo apago –la miró con cara de súplica–. ¿Por favor... Rosita linda preciosa?

–Entonces... tiene que ser al tiro, porque alguien te busca en la puerta.

–¿A mí... quién me busca? –Mateo dejó el juego en pausa y con algo de desconfianza caminó hasta el hall de entrada. Aquello era verdaderamente extraño. Su colegio quedaba a una distancia considerable y sus amigos que se contaban con los dedos de media mano, vivían muy alejados de allí.

El edificio era un lugar silencioso lleno de jóvenes profesionales que pasaban prácticamente todo el día en la oficina. Al parecer no tenían hijos porque jamás encontró a ninguno en el ascensor o en el jardín, conocidos allí, tampoco tenía.

–¿Si? –de pie en el umbral con la puerta apenas entreabierta, Mateo observaba a su supuesto visitante con una mezcla de curiosidad y desconfianza.

–¿Estabas almorzando? –preguntó el otro niño escarbando su nariz.

–¡No! –Mateo tenía la boca llena y sabía que era de pésima educación hablar en esas circunstancias, así que con disimulo tragó y guardó el resto de papas fritas en el bolsillo de su polerón. Tenía nueve años recién cumplidos y era alto para su edad. Blanco como la leche con un montón de pecas salpicando su nariz y pese a los esfuerzos de su mamá, estaba bastante excedido de peso.

–¿Puedo probar? –el visitante escupió su mano, luego la restregó con la otra para limpiarla y la estiró hacia el dueño de casa con naturalidad.

–Yo... bueno –titubeó Mateo con una mueca de repugnancia y después de considerarlo un rato decidió que lo más saludable sería entregarle el paquete completo.

–¡Ricas... mmm, mmm! –repitió el niño después de engullir cada papita con una voracidad sorprendente. Cuando acabó con todo el contenido de la bolsa, se dedicó a examinar el envase por todos lados–. ¿Te las traen de EE.UU.?

–¿Qué? –negó Mateo frunciendo el ceño irritado... e involuntariamente pensó:

¿De dónde salió este niño tan ignorante? Después de un momento, agregó con suficiencia:

–Mi mamá, las compra en el supermercado... En realidad, las venden en todas partes.

–¡Hola! –dijo finalmente el intruso estirando su mano para saludarle.

Después de doblar cuidadosamente el envase vacío como si fuera un tesoro invaluable, lo guardó en su bolsillo. Era muy alto y delgado, con el cabello oscuro ondulado cerca de las puntas y la piel tostada, especialmente en la zona de la nariz, que lucía más clara por los constantes despellejados. Sus anticuados jeans llenos de remiendos llegaban apenas a sus tobillos dejando a la vista un par de roñosas zapatillas de lona, que alguna vez fueron blancas.

–¡Eran de mi hermano mayor! –explicó sin vergüenza al ver la mirada escrutadora de Mateo y mostrando su sonrisa de enormes paletas blancas agregó–: vivo a dos cuadras de aquí, cruzando ese parque... me acabo de mudar. Mi mamá me dio permiso para salir a conocer el barrio… dice que en la casa la vuelvo loca –sacó la lengua, puso sus ojos bizcos e hizo girar el dedo índice sobre la sien para reforzar la idea.

–¿Te dejan salir solo? –preguntó Mateo con un dejo de envidia.

–¡Por supuesto... a todos lados! –el visitante no disimulaba su curiosidad e intentaba mirar por la puerta entreabierta, pero Mateo con su cuerpo voluminoso bloqueaba toda visión posible–. ¡Ven conmigo! –dijo de pronto el niño agarrando su brazo con fuerzas–. ¡Te voy a mostrar algo! –y lo arrastró escaleras abajo.

–¡Dejé el juego en pausa! –aulló Mateo intentando aferrarse a la puerta de departamento.

–¿Qué dejaste el juego en qué? –gritó el otro niño desde la caja escala, un piso más abajo.

–¡Espera... debo avisarle a Rosa! –argumentó indeciso.

–¡Volvemos al tiro! –respondió y continuó bajando los peldaños de dos en dos sin cansarse.

–Tu nana no se va a dar ni cuenta.

–¿Eres atleta o algo parecido? –suplicó Mateo tratando de seguir el paso del desconocido.

–¿Atleta yo?... jajaja.

–Es que estoy cansado –exclamó detenido entre el segundo y tercer piso. Exhausto y sudoroso susurró–: corres demasiado rápido… ¿Y por qué no bajamos por el ascensor?

–Ya falta poco –le animó el niño tironeando de su camiseta para ayudarle a continuar–. Lo que te voy a mostrar vale la pena... ¡Créeme no te vas a arrepentir!

–Ya voy, ya voy –respondió Mateo jadeando. ¿Qué misteriosa razón lo empujaba a correr escaleras abajo tras un desconocido? Si su mamá se enteraba estaría castigado un mes entero. Al llegar al primer piso se encontró de frente con el conserje que barría el hall de entrada.

–¡Hola René! –saludó fatigado, sin perder de vista al misterioso niño que se escabullía por la puerta del edificio.

–¿Y tu nana, no viene contigo? –preguntó René, ordenando su cabello y el cuello de la camisa.

–La Rosa está planchando y me dio permiso para bajar un ratito –se excusó con cortesía antes de continuar su carrera hasta el jardín.

–Dile a la señora Rosa… –agregó el conserje con una cómica mezcla de picardía y formalidad –que el viernes tengo el día libre.

–Está bien René, yo le digo –respondió Mateo aguantando la risa y salió. El jardín era amplio y frondoso con una serie de senderos que comunicaban las tres torres que conformaban el hermoso condominio. Protegiendo sus ojos del sol miró en todas direcciones buscando al desconocido.

–¡Por aquí! –gritó el niño antes de encaramarse entre las ramas de un enorme encino como si fuera un verdadero simio.

–Yo miro desde aquí –jadeó sofocado al llegar al pie del árbol–. No me dejan subir a los árboles.

–¡Debes subir! –agregó el niño llegando a su lado de un salto.

–¡Me van a castigar! –suplicó Mateo, mirando el enredoso entramado de ramas sobre su cabeza.

–Ven... yo te voy a ayudar –y le indicó una ruta de nudos que sobresalían del tronco formando una especie de sendero por donde comenzó a empujarlo–. ¡Estás... bien pesado! –gruñó el niño.

–Eso mismo dice mi nana –suspiró Mateo.

Entre empujones y tirones, finalmente consiguió subirlo hasta una gruesa rama ubicada a metro y medio del suelo.

–Shhh... no hagas ruido –susurró señalando un pequeño hueco abierto en el tronco del árbol– es un nido.

Temeroso de mirar hacia abajo, Mateo avanzó gateando entre las ásperas ramas hasta llegar al lugar indicado por el niño.

–¡Por ningún motivo debes tocarlos o la mamá los mata! –le alertó por medio de señas.

Tres diminutos gorriones que apenas salían del cascarón, los miraban piando aterrados. Olvidando el calor, el cansancio, los rasguños de sus piernas o el hecho de estar trepado sobre un árbol con un completo desconocido, Mateo aguantó la respiración maravillado. Ni siquiera en NatGeo había visto algo tan sorprendente. Un sonido a sus espaldas llamó su atención y volteó a ver, pero perdió el equilibrio y cayó al suelo.

–¿Pensaste que podías volar como los gorriones? –preguntó el niño desde el árbol, estirando un brazo para ayudarle a levantarse.

–¿No viste a un hombre observándonos bajo el árbol? –preguntó Mateo poniéndose de pie adolorido.

–Yo no. ¿Y tú? –preguntó al bajar del árbol, sin prestar mayor atención a los rasguños en las piernas de Mateo–. ¡Me muero de sed! –dijo y se sacó el jockey para secar el sudor que corría por su frente–. ¡Vamos a pedirle al jardinero que nos moje con la manguera!

–¿Estás loco? –preguntó Mateo sorprendido y pensó en las cosas tan extrañas que se le ocurrían a ese niño–. Mejor subamos al departamento y le digo a la Rosa que nos prepare un jugo. Después podemos bajar a la piscina –aunque sus padres le tenían estrictamente prohibido conversar con extraños, aquel niño estaba un poco loco y carecía de buenos modales, pero parecía inofensivo. Seguro a Rosa le caería bien. ¡Vamos!

II

–¿Tus padres... viajan mucho? –sentado en una de las modernas banquetas de la reluciente cocina, el niño se deleitaba con un enorme vaso de bebida lleno hasta el tope, sin dejar de mirar con desconfianza la puerta del refrigerador por donde habían caído los cubos de hielo.

–Un poco –Mateo no pudo evitar el recuerdo del último viaje de sus padres a Europa. Había sido a principios de ese año y duró casi un mes y medio. Para variar él se quedó en Santiago con Rosa y su abuela Marta que no era mala persona, pero se la pasaba tejiendo horribles suéteres que su madre le obligaba a usar.

–¡Este día estaremos de regreso sin falta... te lo prometo! –sin querer recordó a su padre poniéndose el abrigo antes de salir rumbo al aeropuerto. A partir de ese momento, Mateo fue tarjando cada día, esperando llegar pronto a la fecha marcada con un enorme círculo rojo en el calendario de la cocina.

Durante su ausencia llamaron cada noche y regresaron cargados de los más increíbles regalos…Una semana exacta, después de la fecha señalada con rojo en el calendario.

–¿Vamos a dar una vuelta? –el misterioso niño se paseaba por la cocina como un condenado, marcando la goma de sus zapatillas por todo el cerámico blanco. Finalmente, se detuvo en seco como si hubiera tenido una idea brillante y enderezó su jockey– afuera dejé mis patines nuevos… ¿te los muestro y patinamos un poco?

–Me encantaría pero no puedo. Mañana tengo clases y la Rosa no me deja salir los días de semana.

Mateo era un niño reservado y algo tímido. Sus padres eran muy estrictos y salir solo del departamento o realizar cualquier tipo de actividad considerada riesgosa, estaba absolutamente prohibido. La única compañía con que contaba durante buena parte del día, era la de su nana que se la pasaba limpiando la casa y solo a veces, cuando le quedaba algo de tiempo libre, aceptaba acompañarlo a la plaza.

–¡Tu mamá es tan exigente! –rezongaba Rosa cuando le tocaba limpiar con un cepillo de dientes las ranuras del reluciente cerámico de la cocina.

En todo caso, a él tampoco le gustaba salir porque los otros niños apenas le saludaban y la única vez que lo invitaron a jugar fútbol en la plaza, lo dejaron durante todo el partido sentado en la banca. Mejor era quedarse en el departamento y ver televisión o jugar videojuegos. Sin embargo y por alguna extraña razón, aquel niño le hacía sentir en confianza como si le conociera de siempre.

–¿Sabes cómo le digo a mi nana? –susurró Mateo conteniendo la risa y el otro niño se encogió de hombros–, le digo… ¡Rosa la foca!

–¿Por qué? –preguntó intrigado.

–Porque es gorda, tiene los pies así –la imitó caminando como un pingüino –y su piel es tan estirada y brillante como la de una foca. Ambos rieron hasta que salieron lágrimas de sus ojos.

–¿Salimos entonces? –insistió el desconocido asomando su cabeza para chequear el hall de acceso. Parándose muy tieso se llevó la mano a la frente en un gesto típicamente militar y agregó: –¡Sin moros en la costa mi capitán!

–Igual no puedo salir… –murmuró decepcionado, paseándose por la cocina con las manos en sus bolsillos–. Ayer pasó algo y estoy esperando que llegué mi mamá.

–¿Qué pasó? –aunque apenas se conocían, la repentina seriedad de Mateo le intrigó sobremanera.

–La verdad... no estoy seguro, pero yo creo que anoche mi papá tuvo un ataque.

–¿Ataque de qué? –el niño abrió los ojos como si hubiera visto al mismísimo diablo.

–En realidad… ¡No sé! Yo creo que de corazón. ¿De qué más podría ser? –aseveró Mateo con autoridad y una pizca de desdén.

–No sé –se disculpó sobando su cabeza para aclarar las ideas–. Podría ser... de hambre… de sueño o de hipo. A mi perro le dio un ataque de hipo el año pasado y después de dos días se murió. Mi mamá dijo que se había comido un ratón entero y era tan grande que se atragantó.

–¡Mi papá no se va a morir! –gritó Mateo con sus ojitos anegados por las lágrimas. Con disimulo secó su rostro con la manga del pollerón, inspiró profundamente y agregó más calmado –la ambulancia se lo llevó al hospital para hacerle unos exámenes. Mi mamá dijo que no debo preocuparme.

–Si tu mamá lo dice es verdad. Las madres no mienten, lo tienen prohibido –dijo cerrando sus ojos y levantando la mano derecha mientras ponía la otra sobre su pecho jurando teatralmente.

–¡Eres un tonto! –lo reprendió entristecido–. Los padres siempre mienten... Dicen que los hijos somos lo más importante, pero se la pasan trabajando… Dicen que solo quieren llegar a la casa pero en cuanto llegan, se cambian de ropa y vuelven a salir. Dicen que nos quieren pero viajan lejos y nunca llevan a sus hijos –con la voz entrecortada y un nudo que apretaba su garganta agregó: –¡Todos los padres mienten!

–A lo mejor… mienten a veces –meditó el niño tratando de aclarar la cuestión–. Pero igual nos quieren, somos sus hijos y salimos de adentro de ellos mismos, o sea, de ellas. Los hijos somos… –continuó lleno de inspiración, emocionado por la poesía de sus propias palabras hasta que el puntero del reloj que marcaba las siete en punto le trajo de golpe a la realidad–. ¡Mi mamá me va a matar… me tengo que ir!

III

–¡Espera un poco, no te vayas! –gritó Mateo, alcanzando a su extraño visitante fuera del departamento y le propuso entusiasmado–, le puedo pedir a la Rosa que nos prepare pollo asado con papitas fritas.

–Mi mamá me castiga cuando llego tarde y no aviso… –dijo colgando los relucientes patines sobre su hombro–. Mañana vengo y salimos a patinar… –apurado, abrió la puerta del ascensor y subió.

–¡No sé patinar... nunca lo he hecho! –replicó Mateo avergonzado.

–No importa. Yo te enseño –dijo asomando su sonrisa de enormes paletas blancas por entre las puertas que comenzaban a cerrarse y desapareció.

Con una extraña sensación, mezcla de sorpresa y contento, Mateo cerró la puerta del departamento y se encaminó a la cocina.

–¿Tienes lista la comida? –mecánicamente abrió la puerta del refrigerador para mirar dentro.

–Te sirvo al tiro, porque no quiero que empieces a picotear como un ratoncito.

Rosa le bloqueó el paso y pellizcó las regordetas mejillas del niño.

–Tu madre dice que soy la culpable de tu sobrepeso y no quiero más retos. A propósito… ¿quién era ese niño? Nunca antes lo vi por aquí, aunque su cara… –dijo como pensando–, me parece conocida de algún lado.

–A mí también me ocurrió lo mismo –titubeó Mateo intentando recordar, pero se sentía tan entusiasmado que pronto lo olvidó–. Es nuevo en el barrio.

–¿Y cómo se llama?

–No sé, olvidé preguntarle –reflexionó preocupado.

–Y si no lo conocías de antes… ¿Por qué vino a tocar el timbre del departamento? ¿Quién lo dejó subir? –insistió Rosa con cara de detective privado, terminando de picar la lechuga.

–No había pensado en eso, en verdad es raro –respondió intrigado rascándose la cabeza en actitud de concentración–. Cuando lo vuelva a ver le preguntaré.

–Pobre niño… tan mal vestido. Parecía sacado de una revista de caricaturas –murmuró Rosa entre dientes.

–¿Qué dijiste Rosa? –con disimulo sacó un par de aceitunas y se las echó a la boca.

–Nada mi niño –suspiró dándole unas palmaditas cariñosas para salir del paso–. Vaya a lavarse las manos mientras le sirvo su comida.

Después de comer y mientras Rosa veía la teleserie y planchaba, Mateo se sentó con las piernas cruzadas sobre la mullida alfombra de pelo largo.

–¡Ya Rosa… pregúntame las tablas! Me toca aprender la del doce –agregó entregándole el cuaderno dispuesto a cumplir con la petición de su madre, de repasar las tablas cada día.

–La del doce la sé de memoria –rezongó Rosa rechazando el cuaderno y comenzó a repetir como un loro–, doce por uno doce, doce por dos…

–¡Ya pues Rosa debes preguntarme a mí!

–Está bien –resopló decepcionada. Con algo de malicia comenzó el interrogatorio–, ¿doce por cinco?

–¡Así no vale! –farfulló Mateo impaciente–, debes preguntar en orden.

–¡Está bien! –sonrió resignada–, partamos de nuevo. Doce por cero…

La campanilla del teléfono los distrajo y Rosa desenchufó la plancha para ir a la cocina a responder.

–Debe ser tu madre –murmuró preocupada–. Vuelvo enseguida y seguimos estudiando.

–¡Yo contesto... quiero hablar con mi papá! –se puso de pie como un resorte y corrió a toda velocidad para llegar al teléfono antes que Rosa–. ¡Aló! –respondió con voz de hombre grande–, ¿eres tú… mamá?

Rosa observó cómo cambiaba su carita a medida que transcurría la conversación y sintió que el corazón se le encogía dentro del pecho.

–¿Qué te dijo? –preguntó con delicadeza cuando el niño cortó.

–Se va a quedar con mi papá en la clínica –respondió con la rabia atorada en la garganta y sus ojitos llenos de lágrimas–. No me dejó hablar con él…dijo que está cansado. Seguro es mentira, ella siempre me miente –soltó la mano de su nana y corrió a encerrase en su habitación después de dar un feroz portazo. Tendido sobre la cama lloró hasta quedarse dormido con la cara enterrada bajo la almohada.

Con ayuda del llavero de emergencia que guardaba en un cajón de la cocina, Rosa abrió la puerta y entró para arropar al niño que aún dormido, sollozaba. Acercando una silla se sentó a su lado y susurró las mismas palabras que su abuela repetía cuando cuidaba de ella.

–Tu papá te quiere mucho… tu mamá te quiere mucho… yo te quiero mucho –hasta que oscureció.

Después de quitarle las zapatillas y el pantalón, acomodó las almohadas, besó sus mejillas tibias y le bendijo.

–Que Dios te proteja –dijo en voz baja con el corazón entristecido. Se había dormido sentada en el sillón y un fuerte tirón en su espalda terminó de despabilarla–, y cuide de mi salud para terminar de criarte.

Cerró la puerta con suavidad para no despertar a Mateo y masticando sus propios pesares, recorrió el largo y silencioso pasillo hasta la sala de estar.

–¡Cuida señor de mi patrón y permite que regrese pronto! –dejó escapar en un suspiro y encendió la televisión. Eran apenas las nueve, recién comenzaba el noticiero y aún quedaba un alto de ropa por planchar.

IV

El timbre sonó cuando faltaba un cuarto para las cuatro.

–¡Hola Rosa –dijo la joven con energía después de dar un abrazo al niño y entregarlo a su nana –aquí le traigo a su regalón!

–¡Gracias Paulina! –respondió sonriente y tomó la mochila de Mateo para aliviarlo de su enorme peso. Justo antes de cerrar la puerta recordó y salió aprisa para llamar a la muchacha–. ¡Paulina!... mi jefa te dejó el cheque de este mes.

–¡Gracias! –respondió la muchacha doblándolo con cuidado.

–¡Ahh! ¡Me olvidaba! Dile a don Marco que no traiga al niño tan tarde... Llega hambriento, malhumorado y sin ganas de estudiar.

–Es que con esto de los actos finales los niños se distraen. Esta semana he tenido que entrar a buscarlos sala por sala –se disculpó la joven.

–Dígale que la señora está pensando en cambiar a Mateo a otro furgón para el próximo año.

–Está bien Rosa yo le digo, pero usted explíquele a su jefa la situación. ¡Mañana prometo apurar el recorrido! –respondió la joven antes de subir al ascensor.

El timbre del teléfono la sobresaltó y corrió a la cocina a responder.

–¡Aló! –dijo al tiempo que revolvía una enorme y reluciente olla donde hervía una salsa que despedía un delicioso aroma a tomates frescos y hierbas–. ¡Si señora ya llegó! Se fue directo a su pieza… ¿quiere hablar con él? –sintiendo como si un enorme nudo comenzara a formarse en su garganta agregó muy seria–. Está bien señora Paula… ¡yo le digo!

–¡Rosa... Rosa...! –repetía con tristeza mientras caminaba por el largo pasillo. Al llegar a la habitación de Mateo, se detuvo un momento para observarlo en silencio por la puerta entreabierta. Sentado en el borde de la cama con el uniforme a medio sacar, miraba absorto por la ventana.