Читать книгу Шолохов и симулякры - Евгений Петропавловский - Страница 4

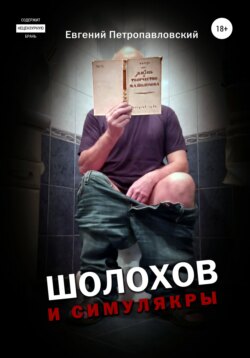

Как я получил шолоховскую медаль. Вторая загогулина

Возвращаясь из сети…

ОглавлениеЭх, нехорошо: народ, вон, мною и Василием Вялым интересуется, а я, лапоть этакий, сию несчастную писулю никак дописулить не сподоблюсь. Пора исправляться. Как говорится, дело не комар, от него не отмахнёшься.

И я напрягаю свою экологически загрязнённую память. И она, словно запряжённая клячей старая телега, трогается с места – и со скрипом катится по заросшей бурьяном обочине навстречу картинкам недалёкого во всех отношениях прошлого.

***

Короче, выблеотекари устали праздновать свой внутрицеховой юбилей. На сцену вновь выпорхнули сдобные длинноногие школьницы и принялись возбуждать истекающих потом писателей самодеятельными эротическими танцами… Затем наконец к микрофону прорвались глава кубанских литераторов Виктор Домбровский и члены жюри фестиваля.

Нам поочерёдно вручали медали и дипломы, говорили всякие лицеприятности и пожимали наши натруженные десницы. Денег, правда, не давали, но хули в тех деньгах – может, без них и лучше: всё равно пропьем, сколько ни дай. А славу – её не пропьёшь, как утверждал кто-то из древних.

Отоварившись наградами, мы с Василием Вялым вывалились на улицу – перекурить. А то и хряпнуть по маленькой, ибо терпежу в наших иссушенных славой организмах оставалось по сущему децилу. Подтянулся поэт Сергей Егоров. Подошли ещё несколько медалистов и сочувствующих. Стали вспоминать: кто, где и по какому поводу пил разнообразные отравляющие жидкости, в честь каких праздников, и сколь непоправимые это имело последствия для отечественной литературы.

Между тем церемония награждения завершилась, и распаренный литбомонд попёр из зала на улицу. Нас принялись разглядывать, дружески похлопывать по плечам, фотографировать.

– Главное – донести до дому медали в целости, – озабоченно заметил Василий Вялый.

– Я по пьяни и потерять могу, – согласился я. – Будет обидно.

Василий задумался, производя в уме какие-то подсчёты. После чего заметил:

– Ну вот, сегодня два месяца исполняется, как у меня последний запой закончился.

– Пора в новый уходить, – догадался Сергей Егоров.

– А может, одним днём ограничимся? – риторически поинтересовался я.

– Да что ж это за пьянка – один день? – решительно отрубил концы Василий. – Баловство не для серьёзных людей.

…Тут всех стали приглашать не то на банкет, не то ещё на какое-то не лишённое алкоголя писательское благолепие. Но это показалось несерьёзным, и мы втроём (я, Василий и Сергей) по-партизански слились в сторону.

***

Разгон брать решили с пива.

– Я сегодня только одну бутылку выпью, – сомневающимся голосом проговорил Сергей Егоров. – Мне вечером ещё за руль садиться: одного человека надо встретить на вокзале.

Мы спорить с ним не стали, ибо понимали: до вечера ещё далековато, и раздвоенность в сознании Сергея имеет немалые шансы благополучно рассосаться – через час или через два, как дело пойдёт.

Добрались до ближайшего магазина, купили «Балтики» и «Жигулёвского». Взяли копчёных кальмаров и солёных орешков. Примостырились на лавочке в микрорайоне.

Ясный пень, беседа пошла о литературе.

Начали, как обычно, с выявления скрытых педерастов среди кубанских писателей. К нашему огорчению, литературных девиантов оказалось многовато. Мы перекинулись на мировой масштаб – но там даже не добрались до потайных сфер, ибо вполне себе на слуху оказались Уолт Уитмен, Оскар Уайльд, Алексей Апухтин, Поль Верлен, Артюр Рембо, Михаил Кузмин, Теннесси Уильямс, Марсель Пруст, Юкио Мисима, Уильям Берроуз, Гор Видал, Стивен Фрай, Трумен Капоте… Тьмы и тьмы, короче говоря: всем кости перемывать – язык сотрёшь. Впрочем, после непродолжительной полемики мы демократично сошлись на том, что альтернативным общечеловекам не следует отказывать в возможности публиковаться: встречаются ведь и среди них вполне удобоваримые вербализаторы.

Затем пришла пора воспоминаний о том, кому из нас и при каких обстоятельствах случалось настучать в бубен коллегам по писательскому цеху. Воспоминания были приятными и скоро расположили всех троих к шуткам и веселью. А Сергей Егоров даже процитировал один из «Вредных советов» Григория Остера:

Бей друзей без передышки

Каждый день по полчаса,

И твоя мускулатура

Станет крепче кирпича.

А могучими руками,

Ты, когда придут враги,

Сможешь в трудную минуту

Защитить своих друзей.

Мало-помалу исчерпав эмпирику ощущений, мы обратились к опыту трансперсонального, однако ненадолго, ибо скоро запутались и, признав преждевременность упомянутого обращения, решили вернуться к текущей действительности.

– Вон, глядите, мужик пошёл, – указал Василий на измождённого алкоголем невысокого дядьку, в профиль удивительным образом показавшегося мне похожим на эманацию Михаила Шолохова (дядька медленно чикилял мимо нас, держа в руке пустой полуторалитровый флакон из-под пива). – Вы думаете, он просто так флакон этот с собой взял? Нет, он – сто процентов – за самогонкой идёт!

– Точно, – согласился Сергей. – Если б он шёл без надежды на скорый опохмел, его походка не была бы столь целеустремлённой. Я бы даже сказал: с оптимизмом шагает, с верой в будущее.

– А может, и мы возьмём чего покрепче? – к слову предложил я. – Водки, например.

– Нет, пока не стоит, – покачал головой Василий. – Водка – это слишком серьёзная штука. Хотя она и полезнее для здоровья, чем пиво. Но тогда я точно уйду в запой.

– Да уж, – сказал Сергей. – Водка шуток не любит.

И напомнил извиняющимся тоном:

– Мне вечером ещё садиться за руль.

– Какой же русский не любит быстрой езды, бессмысленной и беспощадной? – пошутил я.

– Что трезвому канава, то пьяному магистраль, – пошутил Василий.

– Да ну вас к лешему, – пошутил Сергей.

***

В скором времени, внимательно прислушавшись к своему организму, Сергей Егоров решил, что после двух бутылок пива тоже вполне можно садиться за руль автомобиля. Повспоминал, в какие аварии он попадал по синьке, и сколько ему это стоило в денежном выражении. Оказалось, не так уж много.

– Главное – самоконтроль, – заметил он авторитетным тоном. – За рулём надо не забывать об осторожности.

– Не только за рулём, а везде и во всём она не помешает, – уточнил Василий. – Вот, к примеру, во время восстания декабристов на Сенатской площади было расстреляно вчетверо больше зевак, чем самих восставших. А если б эти ротозеи соблюдали осторожность, то сидели бы по домам и пили водку. Никто их в шею не гнал на площадь-то.

– Не доглядишь оком, заплатишь боком, а осторожного коня и зверь не берёт, – резюмировал я всплывшей из хтонических глубин народной мудростью.

– Береженье лучше вороженья, а опасенье – половина спасенья, – присовокупил Василий, – Сторожись бед, пока их нет.

После этого короткого обмена мнениями мы снова сгоняли в близлежащий магазинчик: взяли «Балтики» и «Жигулёвского».

Затем стали ходить за пивом по очереди.

С каждым таким визитом в торговую точку всё радостнее встречала нас молодая пышнотелая продавщица. Всё интимнее и роднее светились её карие очи нам навстречу, всё шире обнажались в улыбке два ряда белокипенных зубов – и неудивительно: мы ведь были в этом заведении единственными покупателями. Возможно, даже единственными за весь день.

После бог весть какой по счёту бутылки пиваса Егоров наконец передумал садиться за руль. Радостно потирая руки, он заявил:

– Но домой я сегодня всё равно должен попасть!

Мы спорить не стали. Отметили релятивизм ситуации, взяв ещё пива, солёной рыбки, кальмаров. И надумали от греха подальше переместиться со скамейки, на которой наши фэйсы явно примелькались (несколько раз мимо проезжали «луноходы» с мигалками) – куда-нибудь в более скрытное место… Впрочем, решили сильно не удаляться от магазина. Просто перемахнули через дорогу и, шагнув на обочину, сразу (даже несколько неожиданно для самих себя) погрузились в благословенную тень деревьев, в густые рудеральные хлорофиллы – будто пересекли потайную границу, разделявшую параллельные миры; и, не доходя до тянувшейся поблизости железнодорожной ветки, расположились в произвольной точке новооткрытой вселенной, как три охотника на привале.

Тут-то и настал момент, когда я подумал: «Охренеть. Вот так обычно и случается: сначала ты, весь из себя торжественный и гладко выбритый, тусуешься среди столпов словесности, принимаешь поздравления, даришь женщинам улыбки, впитываешь ответные положительные флюиды, пожимаешь руки, целуешь ручки, поглаживаешь… гхм… короче, везде, где мимоходом позволяют обстоятельства и нравственные устои… а потом обнаруживаешь себя чёрт знает где, в зарослях густого бурьяна пообочь железнодорожной ветки с периодически грохочущими по ней товарняками; ты и поэт Сергей Егоров сидите на раскинутых в стороны фалдах парадного фрака прозаика Василия Вялого и, расплёскивая тёмную «Балтику» и светлое «Жигулёвское», спорите о том, кем на фоне ваших исторических фигур был Михаил Александрович Шолохов: реальным писателем или хитросплетённым литературным призраком с отдушкой энкавэдэшного дерьмеца…»

***

Хотя – нет, начали мы не с Шолохова. Да и не столь уж важно, с кого мы начали, просто закономерным образом разговор вернулся к литературе.

– Женя, – в один из моментов нашей беседы обратился ко мне Сергей Егоров, – а почему ты не любишь Виктора Лихоносова?

– А за что мне его любить? Писатель-то он слабенький. Одни понты.

– Ну как же. Его «Наш маленький Париж» – сильная вещь.

– Да многие так говорят, потому что до него столь больших исторических произведений о Кубани никто не писал. Ну и что же теперь – славословить любого усидчивого графомана? Я несколько раз пытался читать эту тягомотину и дальше полусотни страниц продраться не мог. Чувствуется, что писать о казачестве взялся пришлый человек, иногородний. Он ведь и в самом деле приехал сюда из Сибири… Так и вижу, как он сидит со словариком и вписывает в прямую речь кубанские диалектизмы. Неестественная у него балачка, натужная какая-то.

– Ну ты хватил через край, – оторвался от пустой бутылки Василий Вялый. – Лихоносов как-никак считается признанным мастером. Его на Кубани теперь даже в школе проходят.

– Детям проще простого отформатировать мозги с нуля. Властям кажется, что «Наш маленький Париж» поможет им связать прошлое с настоящим, вот его и превозносят: больше-то не за кого ухватиться. А ведь таких писателей, как Лихоносов, ещё Горький в статьях тридцатых годов критиковал за неряшливое отношение к языку. Называл «пылью слов», издевательством над читателями нарочитое использование конструктов типа «базынить», «вычикурдывать», «сглызить»…

– У Шолохова тоже полно диалектизмов, – возразил Василий.

– Разумеется. Только они в шолоховских романах воспринимаются органично, в этом вся штука. А у Лихоносова местный говор на фоне остального текста выглядит как попытка соединить божий дар с яичницей. Нет, если бы это была сплошная постмодернистская гипербола – тогда другое дело, но в таком случае следовало педалировать эту тему в хвост и гриву. Но он-то ставил перед собой совсем другую задачу. И не осилил, не дотянул, потому что чужак. Как ни крути, «Наш маленький Париж» – это не «Тихий Дон».

– Разумеется, – согласился со мной Сергей. – Тут никаких сравнений быть не может.

– Да и «Тихий Дон», возможно, написал не Шолохов, – сказал Василий. – Многие утверждают, что он скоммуниздил рукопись романа у другого человека.

– …Вот же ж какое гадское время приспело, – раздалось вдруг за нашими спинами. – И выражения соответствуют времени: скоммуни-и-издили… Тьфу!

Мы оглянулись: за нашими спинами стоял недавний мужичок, смахивавший на эманацию Михаила Шолохова. Был он сив волосом, жидкоус и сух статью. Одежда незваного гостя состояла из засаленной белой сорочки с закатанными выше локтей рукавами и чёрного спортивного трико с напузыренными коленями. В руках он держал полиэтиленовый пакет с надписью «Магнит» и полуторалитровый пивной флакон – правда, наполненный не пивом, а недвусмысленной прозрачной жидкостью.

Мужичок-старичок молча отвинтил крышку и, сделав глоток, бережно передал флакон Вялому. Затем торопливо извлёк из целлофанового пакета огромное яблоко, откусил от него – и передал фрукт вслед за флаконом.

– Ого, дядька, какое у тебя… яблище, – сказал Василий.

– Закуска, – уточнил пришлец. – Да ты, чем зря гутарить, пей давай. Самогонка добрая, не то что магазинная отрава.

Вялый сделал осторожный глоток. Выдохнул с одобрительной хрипотцой: «Хор-р-роша, зар-р-раза!». После чего, откусив от яблока, передал мне нечаянную выпивку-закуску.

Мужичок между тем шагнул в траву, взметнув с неё золотистую пыль – не то цветочную, не то обычную придорожную, заискрившуюся на солнце; сделал два шага и с решительным кряхтеньем уселся на валявшееся рядом сухое бревно с наполовину отлущившейся корой. Потом, кося взглядом на порскавших из-под него во все стороны жёлто-зелёных кузнечиков, заговорил, не скрывая возмущения в голосе:

– Так что вы там, сынки, за пропаганду развели насчёт «Тихого Дона»? С чьих голосов поёте? Или решили поиздеваться над заслуженным писателем от нечего делать? Может, вам невдомёк, сколько кровей мне попортили отакие, как вы, подпевалы? А ить ещё в двадцать девятом году РАПП экспертизу провёл по вопросу плагиата. Подтвердила моё авторство комиссия во главе с самой Ульяновой. И письмо в «Правду» написал в мою защиту не кто-нибудь – сам Серафимович! А с ним – Фадеев и Ставский, и Авербах, и Крюшон… тьфу ты – Киршон, бес его раздери! Мало вам такого? И перед Нобелевской премией экспертизу толстосумы закордонные производили, и ещё до чёрта разных проверок – сколько же вам надо, чтобы вы все наконец унялись?

Я чуть не поперхнулся самогоном:

– Так вы хотите сказать, что вы…

– Михаил Лексаныч? – договорил за меня Василий.

– Та я уже с девятьсот пятого года Михаил Лексаныч. А вот за «Тихий Дон» обидно. Учтите: если будете много брехать обо мне, у вас на языках курячьи типуны повыскочат.

– Ну, если вы Шолохов, значит, давно лежите в могиле и здесь находиться никак не можете, – возразил Сергей, пропустив мимо ушей угрозу насчёт типунов.

– Умер Шолохов, – доложил я, предполагая на своём лице древовидную улыбку. И снова глотнул самогона для прояснения сознания.

– Ага, умер, – согласился пришлец. – От рачка, в восемьдесят четвёртом. А теперь повторно сюда допущен. Чтобы за ходом перипетий донаблюдать.

– Реинкарнация, что ли? – уточнил Сергей.

– Таких слов мне говорить не надо, – поморщился он. – Сектантство это и мракобесие. А я твёрдый атеист и своё материалистическое мировоззрение на помойку выбрасывать не собираюсь. Опиум для народа оставь при себе. Скажу одно: смерти нет, и всё живое в природе никуда не исчезает, а только меняет форму. Закон сохранения и здесь действует. А уж кто сильно старается оставить свой след на земле, тому ещё не раз по этому следу доводится вернуться… Я, правда, пока уяснил новую обстановку, много трудностей нажил на свою голову. Представьте: едва начинаю кому рассказывать, кто я есть на самом деле – меня сразу хватают и везут в психиатрическую больницу. Несколько раз проходил курс лечения… Ладно, обтерпелся и давно никому не рассказываю – с тех пор меня и не беспокоят. Изредка в диспансер зайду отметиться, побеседую со своим врачом-вредителем, и свободен.

– Насчёт психиатрии понятно, – усмехнулся Вялый. – Одного не могу взять в толк: почему вы перед нами открылись, Михаил Лексаныч?

– А потому что обидно мне, когда детище моё валтузят по грязюке блудословы разные! – вскричал он, принимая из рук Егорова обошедший круг флакон с самогоном и огрызок яблока. – С двадцать восьмого года – как опубликовал первую книгу – так и не оставляют меня в покое завистные людишки и бухвосты всех мастей!

– Мы-то как раз не завистники, – заметил Егоров. – Я вообще пишу стихи. И «Тихий Дон» мне нравится.

– И мне нравится, – сказал Вялый. – Но Солженицын утверждает, что такую книгу Шолохов написать не мог.

– Вон ты куда закинул удочку. Добре! Тогда я сейчас расскажу, отчего на меня ополчился этот литературный отщепенец…

***

Он отпил из флакона и, пустив его по второму кругу, снова заговорил:

– Так вот, уехав за границу, Солженицын написал предисловие к книге «Стремя «Тихого Дона»: наглец пытался доказать, что я в двадцать три года, не имея достаточной грамотности и жизненного опыта, не мог написать эпопею с большим историческим охватом. Убедительности в том предисловии нет, но некоторые поверили… А на самом деле была у предателя личная причина злопыхать. Потому что, вернувшись в пятидесятые годы из ссылки, он первым делом отправил мне письмо, в котором называл меня великим писателем – ну и разный там подхалимаж разводил. Надеялся, понимаете ли, что я разлопушусь, встречу его с распростёртыми объятиями и дам вражине зелёный свет в советскую литературу. А хрен ему в дышло, гадёнышу! Я сразу раскусил гнилое нутро! Да, по правде, и не понравились мне его писания. Графомания и бред космополитический, вот и всё, что могу сказать о солженицынских опусах. Везде открыто заявлял это и сейчас подтверждаю. Так что напрасно он старался, распевая мне акафисты: не оправдались ожидания. А когда я выступил против присуждения Ленинской премии повести «Один день Ивана Денисовича» – тут уж он, конечно, разоби-и-иделся! Вот и затаил злопамятство. Ждал удобного случая, чтобы побольнее лягнуть. Ну, в нашей стране, понятно, у него такой возможности не имелось: кто он, и кто я! Моська против слона! Да пусть бы только попробовал что-нибудь вякнуть – я б ему враз рога поотбивал. Изватлал бы, как бобик жучку! Понимал он это, вот и робел до поры. Зато, уехав жить на Запад, сразу стал искать человека, который написал бы антишолоховскую книгу. И, как видите, нашёл, да настрочил предисловьице к этому паскудному пасквилю. Иуда.

– Выходит, незаслуженно обидел вас Александр Исаевич, – сказал я, отпив очередной глоток самогона и передав флакон Егорову. – Надо же, никогда бы не подумал, что он на такое способен.

– А не надо удивляться. Перечитай его внимательно, и всё станет понятно. Весь солженицынский «Архипелаг ГУЛАГ» – сплошная подтасовка фактов. И понимал же, собака хитроплясый, что люди у нас не дураки, потому многие станут обвинять его в недостоверности и в сгущении красок ради привлечения внимания к своей персоне. Надеялся выкрутиться, объявив в предисловии, что «Архипелаг» – художественное произведение. И что же теперь, скажите мне: если какую-нибудь брехню объявить художественным произведением, а не историческим – это сразу снимает любые возражения? И можно поливать грязью всё и вся, а неправильные цифры сделаются правильными?

– Ну нет, – отозвался Егоров. – Цифры – штука однозначная. Писатели не с цифрами работают, а с образами и понятиями.

– До речи о писателях. Я вообще не знаю среди них ни одного такого, который бы относился хорошо к Солженицыну. Даже Варлам Шаламов, тоже сиделец, первоначально поддерживал лагерное братство с этим христопродавцем, но потом отвернулся напрочь. Солженицын предложил Шаламову писать «Архипелаг ГУЛАГ» в соавторстве, а тот отказался. Раскусил продажную шкуру и перестал общаться, называл его дельцом и обвинял в брехливости. Потому что цифры в солженицынской книге взяты с потолка и раздуты до сказочных размеров. В репрессиях, конечно, нет ничего хорошего, никто не утверждает, что их не было в истории, но зачем жертвы умножать во много раз? Чтобы бросить на советскую власть тень погуще и тем самым выслужиться перед Западом? Нет, Шаламов ни перед кем выслуживаться не желал, а к Солженицыну чувствовал презрение и предупредил его, что не разрешает использовать в «Архипелаге» ни один факт из своих рассказов… Вообще в Союзе писателей хватало разных прощелыг, но таких, как Солженицын, днём с огнём поискать! Были и достойные люди, но они, как правило, старались держаться особняком. А графоманы – те, наоборот, всегда норовили сбиться в кучу, особенно когда требовалось затравить кого-нибудь, затюкать: так оно сподручнее, да и смелости прибавляет жидким душонкам. Писательская организация – это, брат, настоящее змеиное кубло, из которого не одну цибарку яда можно наточить. Групповщина, зависть, козни беспрерывные. Мало людей нормальных, большинство норовят друг друга если не насмерть утопить, то хотя бы укусить исподтишка.

– Что ж, общаясь, люди вольно или невольно обижают и обижаются, – философским тоном обобщил Вялый. – Одни не обращают внимания на мелочи, а другие, наоборот, очень болезненно на них реагируют. Все мы разные. Но вот любопытный факт: то, что мы с лёгкостью прощаем одному, не можем забыть другому и бесконечно ведем холодную войну с ним… Зачем? Разве это что-нибудь поменяет в нашей жизни? Да абсолютно ничего. Потому лучше не загружаться ненужными эмоциями, подозревая коллег в злопыхательстве.

– Да как это не загружаться эмоциями, если он обвинил меня в плагиате? – возмущённо воскликнул человек, называвший себя Шолоховым. – Воспользовался случаем, что судьба нас разноздрила по разные стороны советской границы, и ударил под дых! Тут уж не до подозрений в злопыхательстве – тут самое злопыхательство и есть!

– Да он не о Солженицыне, – сказал я. – Он о литераторах вообще… Впрочем, это не только в писательской среде, это и в жизни всегда так. Привычка обижаться на малозначительные пустяки возникает у людей, склонных к рефлексии и самокопанию. Начинаешь выискивать в словах смысл, которого там нет и быть не могло, придумываешь какие-то немыслимые мотивы и причины. Накручиваешь себя и сам же от этого страдаешь. Вот только как избавиться от этой напасти? Проще всего, конечно, подойти к человеку и поговорить с ним по душам. Но это-то и сложно. Во-первых, думаешь: вдруг ему такой разговор совсем не нужен и даже неприятен? А во-вторых, у каждого ведь и собственная гордость имеется. Так что остаётся строить домыслы и грызть себя потихоньку изнутри. Или просто дать ему в торец. Чтобы сразу все проблемы отпали.

– В торец – это правильно, – одобрил Вялый. – И никакой рефлексии. На обиженных воду возят, да к тому же на халяву. Поэтому обижаться нерентабельно. Если ясно видишь чужую позицию, и она тебе неинтересна, то и общаться, и доказывать что-то, и обижаться – глупо.

– Верно, – кивнул Егоров. – К тому же критерии обиды у всех разные. Человеческие отношения многогранны.

– Одни хотят найти в других плюсы, а другие – минусы, – протянул я, стараясь не утерять нить рассуждений. – В идеале ситуация отруливается просто: приходишь со своими минусами, заявляешь о них – а тебе отвечают: «Да! Это, может, для тебя и минусы, а для нас – в рамках!» И вопрос закрыт. Ну, а домыслы – это вопрос фантазии. Можно ведь и в пользу противной стороны домыслить. На эмоциональном уровне всё решает тот факт, чью позицию занимает первая пришедшая в голову мысль…

– Женя, ты сам-то хоть понял, что сейчас сказал? – прервал меня Василий.

Я помедлил секунду, попытавшись ощупкой продраться сквозь непролазье собственных мыслей. А потом, честно положив руку на сердце, признался утомлённым голосом:

– А ну его нах.

– Вот это правильно, – согласился Василий. – По-моему, тебе пора добавить градус, чтобы от каузальной неопределённости перейти наконец к нормальному конвенционализму. На-ка вот, хлебни для прояснения мозгов.

Я взял протянутый мне флакон, сделал глоток и, закашлявшись, стал мучительно бороться с внезапно подкатившей к горлу тошнотой.

– А ну-ка, не блевать! – командно рявкнул то-ли-Шолохов-то-ли-не-Шолохов. И продолжил – уже нормальным тоном:

– Кто вам сказал, товарищи, что жизнь – это праздник? Кто сказал, что в ней отведено много места справедливости, искренности или благородству? Это ваши мечты, не больше того. Беззатейные и недостижимые, как коммунизм. Или как царствие небесное для церковников. Облака, что плывут у нас над головами, и те гораздо ближе.

***

– …Да, обид и глума в жизни хватало, – рассказывал он. – Завидовали моей славе, вот и норовили вставлять палки в колёса. Никакими подлостями не гребовали… Когда орден Ленина дали мне к пятидесятилетию – что тут началось! Писаки наши завалили кляузами ЦК партии: мол, я спился окончательно, живу в сплошной белой горячке и как писатель уже, считай, покойник. Настаивали, что меня надо лечить насильственно, пока я не захлинулся собственной блевотой где-нибудь в калюже под забором. И проняли-таки Суслова, стервецы, послал он завотделом культуры ЦК Поликарпова, чтобы тот сделал мне выговор и уломал лечиться от водки. Я не сразу понял, чего он от меня хочет и про какое такое заболевание гутарит. Но когда понял – сразу выпроводил из своей московской квартиры. Спустил с лестницы, не стесняясь выражений. А сам в тот же день уехал в Вёшки, чтобы не донимали своими безглуздостями… Такое же злобство началось и в шестьдесят пятом, когда присудили мне Нобелевскую премию. Ох, сколько пустословного паскудства полилось за моей спиной, сколько облыги разной! Дошли до того, что пустили в Союзе писателей слух, будто премию мне дали в обмен на шведские реликвии, захваченные Петром Первым во время Полтавской битвы. Ну, я не растерялся – отправил в ЦК партии письмо, в котором прямо так и поставил вопрос: принимать ли мне эту премию или отказаться? Мол, как ЦК постановит, так и поступлю. И в ЦК решили, что отказываться от нобелевки не следует. А в семьдесят четвёртом, уже при Брежневе, когда правительство готовило страну к празднованию моего семидесятилетия, – тоже многих взяли завидки. Даже Константин Федин – он тогда председательствовал в писательском союзе – возмущался: «Зачем так раздувать тираж изданий Шолохова: аж до пяти миллионов? Этак мы всю страну его книгами затопим, и будет настоящее шолоховское бедствие»!

Пришлец сорвал зелёную былку и несколько секунд безотчётными движениями растирал её между пальцами. Потом усмехнулся:

– Конечно, им всем было чему завидовать. Достаток водился, брехать не буду, многим такой и не снился: кроме дома в Вёшках имелись у меня и большая квартира в Москве, и два автомобиля, и справное хозяйство – куда там простым щелкопёрам! В сорок первом году Сталинской премии удостоился, в шестидесятом – Ленинскую получил. А в шестьдесят пятом – Нобелевская приспела. Как же им было не завидовать, слабым душонкам? А ты не завидуй! Ты заслужи у партии и народа! И у всего мира, если на то пошло! Возьми и сотвори литературное произведение, чтобы люди читали! Нет, не могли сотворить, оставалось только истекать бессильным ядом. А «Тихий Дон» народ душой понимает, потому что там нет вранья.

Он перевёл дыхание и продолжил:

– Хотя и мои премии тут не главное: с самого начала писательская братия стала завидовать, когда я ещё был гол как сокол… Панфёров, редактор журнала «Октябрь», требовал переписать многое, что касалось Гришки Мелехова, да и вообще – почитай три года мурыжил меня своими переделками. Прямо врепюжился, ровно клещ! До него редактором «Октября» был Серафимович, тот принимал к печати всё без переделок: понимал казачью душу, как-никак земляк мой. А поставили вместо него Панфёрова, и начался затык. Не обошлось дело и без Фадеева с Авербахом, а следом уж и Либединский, и Гладков, и Бахметьев, да почти вся РАППовская свора накинулась: дескать, какого рожна я раздул в романе Верхне-Донское восстание, и акценты у меня неправильные в его изображении, и Григория Мелехова я сделал дюже откровенным врагом советской власти. В журнале «Молодая гвардия» напечатали: «У нас делаются вредные и ненужные попытки приписать роман Шолохова к пролетарской литературе…» В общем, началась свистопляска ещё до того, как третью часть «Тихого Дона» опубликовали в «Октябре». Если бы Горький и Сталин не заступились, чёрта лысого Панфёров её опубликовал бы! А сам-то он что создал? Кто зараз помнит его дурацкие «Бруски»? То-о-олстый был роман. Как же, первая эпопея о коллективизации! Да что толку? Всё в этих «Брусках» придуманное, неживое: и крестьяне, и язык их, и события. Даже название, и то ни уму, ни сердцу… Ну ничего, в тридцать четвёртом я Панфёрова добре раскритиковал в «Литературной газете». В пух и перья! А потому что если ты бездарность, так сиди себе тихесенько, нечего строить злыдни нормальным писателям!

Классик хлебнул из протянутого ему флакона и, бережно передав самогон дальше по кругу, вернулся мыслью к делам давно минувших дней:

– Как-то раз в полуподвальном писательском ресторане в Доме Герцена два подвыпивших литератора заспорили, кто из них держится ближе к линии партии. Слово за слово – скоро дошло до ругани: писаки-то оба маститые, премиями отмеченные, вот и лаются, ровно две базарные бабы, не могут лавры поделить. А их коллеги за соседним столиком с удовольствием выпивают-закусывают и обсуждают эту сцену: «Боже мой, что они делят? Ведь их обоих не существует в литературе!» – «Это да, зато какая у них идёт борьба за несуществование!»

***

– А вот ещё наглядный пример, когда ко мне проявилась писательская зависть в коллективном масштабе, – вернулся он к старым обидам. – Перед самой Отечественной войной, когда решалось, присуждать мне Сталинскую премию или нет, очень многие заартачились. Протест изъявили и Довженко, и Асеев, и Толстой. Последний сказал: «…Ошибка. Григорий не должен уйти из литературы как бандит. Это неверно по отношению к народу и революции». Ишь ты, графинчик какой выкомуристый! Взял на себя отвагу указывать, что я должен делать с Мелеховым! Да попался бы он мне в Гражданскую, когда я служил в продотряде – я тогда живо растолковал бы этому прохлюсту, кто в первую голову должен удалиться из литературы как бандит! Хотя, конечно, такие люди никогда на рожон не лезут, так что хрен бы он мне попался. Хитрый был!

– Вот, кстати, насчёт хитрости Алексея Толстого, – вклинился я. – Ходит слух, будто его сказка о приключениях Буратино имеет зашифрованный бэкграунд…

– Брось эти словечки, – перебил то-ли-Шолохов-то-ли-не-Шолохов. – Мы тут по-русски гутарим, а не по-тарабарски.

– Двойное дно в его сказке, – исправился я. – На самом деле она представляет собой злобную пародию на действительность: в образе Пьеро осмеян Александр Блок, с намёками как на его творчество, так и на личную жизнь, а в образе Карабаса Барабаса изображён Всеволод Мейерхольд. То есть подразумевается, что и все актёры Художественного театра – это глупые куклы, безропотные мейерхольдовские марионетки.

– Слыхал я те побрехеньки, – пренебрежительно скривился классик. – И что сбежавшую из театра куклу в жизни звали не Мальвиной, а Марией Андреевой, которая одновременно с театром бросила и мужа… Она действительно была видная красуня и сбежала вместе с Горьким на Капри. А самого Горького Толстой изобразил под именем Буратино.

– И что вы по этому поводу думаете, Михаил Лексаныч?

– Та я же думки чужие читать не умею, – пожал он плечами. – Измышлений строить не стану. Тем более подобным манером какую угодно гидоту можно умозаключить из любого произведения, правильно?

– Да уж.

– Вот потому и не люблю строить догадки на пустом месте. Сам Толстой мне ничего о тайных смыслах своих персонажей не говорил. Во всяком разе, могу сказать одно: трусливый он был человек. Приспособленец. Только отаким сказочным способом и мог кого-нибудь лягнуть. Противно даже вспоминать о нём.

***

– Если по правде, то от страха он и умер, – сказал человек, называвший себя Шолоховым.

– Как это? – удивился Василий Вялый. – Я читал, что от рака.

– Правильно читал. Но рак – это уже следствие. На самом деле получилось так. В сорок четвёртом году Иосиф Виссарионович вызвал к себе Фадеева и – как бы по секрету – сказал ему, что Берия выяснил, будто Толстой работает на британскую разведку, и что в ближайшее время тот будет арестован. Фадеев по пьяной лавочке проболтался об этом кому-то из друзей-приятелей, и через несколько дней весть дошла до Лексея Николаича. Наш «красный граф» так перелякался, что в нём зародился рак легкого… Вскорости его последней супруге, Ольге Брониславовне, был звонок из Кремля, и ей приказали докладывать Поскрёбышеву о развитии мужниной хворобы в ежедневном порядке. А в феврале сорок пятого года Толстой сгорел подчистую от того рака. От смерти не набегаешься и за семью запорами не схоронишься, если она решила в тебе гнездо свить, так-то… А Сталин сразу забыл, что собирался посадить Толстого по шпионскому разряду – газеты напечатали некрологи, состоялись государственные похороны и всякоразные дальнейшие чествования.

Он помолчал недолго. Затем пожевал губами и протянул раздумчиво:

– До сих пор не возьму в разумение: то ли Сталин решил, что Толстой дюже зазнался, и пошутковал над ним злокозненно… то ли Фадееву в минуты белой горячки этот разговор с Иосифом Виссарионычем поблазнился, но – факт: графинчик наш заболел с перепугу. Как жил в страхе, так через свой страх и преставился. Жидковат был. Я, между прочим, тоже не раз ходил под угрозой ареста – ничего, перемогся. Как говорится, плох конь, коль не скачет, а ещё хуже казак, коли плачет. Каждому настанет каюк рано или поздно, ну и что же теперь, дрожать от безвыходности и заранее подготавливать себе могилу? Не годится это.

***

– А на Сашку Фадеева я крепко обиделся, – признался он. – Потому что этот собака шелудивый тоже против меня поднялся, когда возбухала травля на «Тихий Дон». Вернее, он раньше всех-то и встал мне поперёк дороги: между Серафимовичем и Панфёровым недолгий срок в «Октябре» редакторствовал Фадеев – так он первоначально и застопорил публикацию романа, а уж чуть погодя Панфёров навалился. Затем собрали правление РАППа, чтобы обсудить мою персону, и Фадеев заявляет с трибуны: мол, из третьей книги «Тихого Дона» надо выбросить тридцать глав – те места, где партиец Штокман требует ужесточить отношение к казачеству, и где казак-старовер рассказывает о бесчинствах комиссара Малкина, и не счесть сколь ещё разного, где я, по его мнению, идеализирую белогвардейщину и кулачество. Каково мне было это слышать, а? Он заявил, что оскорблён концовкой романа в лучших пролетарских чувствах: Шолохов-де столько понаписал, как люди рубили головы друг другу, и ничего не получилось в результате рубки. Экий курбет! А что у Сашки-то самого получилось? «Молодая гвардия», на которую материалы собирал целый кагал историков и энкавэдэшников? Или «Разгром» прескучный? «Последний из удэге» – без проблеска интереса, да и тот не закончил, потому как писалось ему из-за водки всё тяжельше и тяжельше… Вот он, Сашка, в итоге и оказался этим последним из удэге. Хотя отдаю должное: в двадцать девятом году, когда газета «Правда» опубликовала коллективный протест против моих обвинений в плагиате, его – вместе с Серафимовичем, Ставским и другими – Фадеев-таки подписал. Или я об этом уже поминал? Та ладно, хорошее дело и не раз можно помянуть человеку, тем более такому, об котором, почитай, ни единая живая душа зараз добром не отзовётся… Нет, всё же не были мы с ним согласниками, это факт.

Он трубно высморкался в ладонь и, отерев её о траву, повёл рассказ дальше со свойственной пожилым людям прерывистой неспешностью, как бы подразумевающей дальнейшие вопросы и ответы или ещё что-нибудь соучастное:

– Фадеев, между прочим, был единственным, кто на заседании Комитета по Сталинским премиям голосовал против моей кандидатуры. Но всё равно присудили мне, поскольку не его мнение там было главным – задарма только оскандалился… Думаете, почему он покончил с собой? А потому что тоже стало страшно, как Толстому. Хотя у него был другой страх: позлее, чем у графинчика. Как говорится, иное время, иное бремя, но без причины несчастий не приключается. Фадеев же способствовал посадкам о-о-очень многих советских писателей. И травлю устраивал ещё большему количеству людей. А при Хрущёве эти товарищи стали один за другим возвращаться из лагерей. Вот у Сашки в пятьдесят шестом году волей-неволей совесть и взыграла. Умрётся – всё минется, так он рассудил. «Трудно жить с окровавленными руками», – говорил всем. Официальной причиной потом назвали самоубийство из-за алкоголизма. Хотя на самом деле за несколько дней до смерти он прекратил пьянку и начал готовить прощальные письма. А после и – того… кончил себя, спасаясь от страха и срамоты. В Переделкине, на даче, пригласил сторожа, угостил того водкой, а сам выпил стакан простокваши; потом разделся, лёг на кровать и жахнул себе в сердце из нагана, который сохранил ещё с Гражданской. Днём в комнату заглянул его малолетний сын Миша и увидел батьку мёртвым. Рядом – записка: «Ну вот, всё и кончено. Прощай. Саша». Ещё – письмо, надписанное: «В ЦК КПСС». Хрущёва в том письме Фадеев назвал «самодовольным нуворишем от великого ленинского учения» и высказал, что от таких можно ожидать худшего, чем от Сталина, поскольку Иосиф Виссарионыч был хотя бы образованным человеком, а эти – невежды… Хрущёву, само собой, стало обидно – думаю, по его указанию и пропечатали в газетах, что Сашка порешил себя из-за водки. Прежде ни о ком такого не писали открытым текстом, хотя пивали деятели культуры и похлеще… А вскоре после фадеевских похорон среди писателей пошла разгуливать эпиграмма Наума Коржавина:

Проснулась совесть, и раздался выстрел:

Естественный конец соцреалиста.

Он покачал головой:

– Насчёт соцреализма – это Коржавин, конечно, перехлестнул. Нельзя так обобщать и всех мазать одной краской. Но писатели тоже люди, в конце концов. Есть такая черта у нашего народа: любит огульное охаиванье… Эх-хе-хе, горя много, а погибель одна, только нет после неё покаянья!

– Так вы ведь, Михаил Лексаныч, тоже просили высшей меры для Синявского и Даниэля, – вставил я.

– Ну, это единственный случай, да и времена в ту пору уже настали совсем не те, чтобы приговаривать писателей к высшей мере. Однако я не отказываюсь от своей гиперболы, которую, заметь, не по-за спинами чужими прошушукал, а заявил с трибуны двадцать третьего съезда партии. Они – настоящие враги советской власти, литературные оборотни. Не зря для публикации за бугром взяли себе псевдонимы: Николай Аржак и Абрам Терц. Чисто перевертни! Следом за такими, как они, поддаются поветрию и нормальные писатели, обезьянничают. Не понимаю я этих псевдонимов: только шкура подколодная, которой есть чего бояться, скрывает свою фамилию, а нормальному автору это зачем? Однако идут на поводу у чуждых тенденций даже те, кто зла умышлять не собираются. К примеру, национальность свою укрыть за псевдонимом – это разве доблесть? Ладно ещё, когда такие, как Даниэль и Синявский стали Аржаком и Терцем, да ещё Саша Гинзбург превратился в Александра Галича, но зачем Роберт Петкевич перекрестился в Рождественского, Эдуард Асадьянц – в Асадова, Давид Кауфман – в Самойлова, а Юрий Визборас – в Визбора? Глупость и слабодушие… А всё эти слюнявские-даниели, они во главе течения встали, как ни крути. Они-то страну и подточили до полного развала, что жуки древесные. А какая страна была! Могучая! Гордая! И, между прочим, больше никогда я к высшей мере не призывал с трибуны. Наоборот, казаков наших, вёшенских, из лап энкаведешников вызволял не раз… До речи, и Синявский был у меня в друзьях. Только не тот, который космополит, а другой, ростовский. И мой заодно – двойной, стало быть, однофамилец.

– Это как? – не понял Василий.

– Да просто фамилия у него была двойная – Шолохов-Синявский, Георгий Филиппыч: жил в Ростове-на-Дону, а родился он в хуторе Синявском, вот и добавил приставку к фамилии Шолохов, чтобы меня с ним не путали. Мы не состояли в родстве, но дружили почти по-родственному. Я при встречах ему высказывал шутейно: «Для справедливости мне надо бы сделаться Шолоховым-Вёшенским» – а он в ответ: «В таком случае придётся менять твою подпись под всеми прошлыми изданиями «Тихого Дона», накладно выйдет для государства». И гостевал я у Георгия не раз. Бывало, пропустим по чарке-другой, потом он возьмёт в руки балалайку, усядется на диван да как зарядит – сначала русские народные, а потом и казачьи песни, милое дело! С нами за столом собирались и другие ростовские писатели: Закруткин, Петров-Бирюк, Бахарев, Никулин – иногда битком набивалось народу в квартиру однофамильца. Закруткин и Петров-Бирюк обязательно рядом со мной усаживались: из уважения. Тем более что в конце тридцатых мне удалось вызволить их из тюрьмы НКВД, на обоих тогда живого места не осталось, а Бирюк от удара по голове до конца жизни остался глухим на одно ухо. В общем, испытывали благодарность, понятное дело…

Он прервал рассказ и уставился в траву между своих широко расшеперенных ног. Его лицо сделалось отрешённым от избытка нахлынувших воспоминаний. Не менее минуты миновало в молчании, пока пришлец снова поднял на нас замутнённый взгляд:

– Гм… так вот же ж, о чём это я?

Егоров принялся вспоминать последовательность разговора:

– О репрессиях шла речь… О вашем однофамильце из Ростова… О Даниэле и Синявском… И о Фадееве – как он покончил с собой.

– Ага, – встрепенулся человек, похожий на Шолохова. И вернулся к утерянному сюжету минувших дней:

– Вот, значит, я и гутарю: оконфузился Сашка Фадеев даже в самые свои последние минуты. Покрасоваться решил напоследок. Написал в письме, что уходит из жизни, потому как партия истребила много литературных талантов. И что хрущёвское руководство ещё хуже сталинского. А по какой причине хуже? Да по такой, что он, сиромаха, уже три года не может пробиться на приём к руководству страны! И смех и слёзы, как говорится. Мда-а… Это о нём кто-то из писателей сказал – а потом пошло в народ крылатое выражение: ничто так не убивает человека, как чувство напрасно содеянной подлости… Хотя, конечно, главная причина самоубийства в том, что он боялся людей, чьим посадкам в прежние годы способствовал с большой охотой. Людей, которые имели на него теперь большой зуб и один за другим возвращались из лагерей.

***

– Фадеев, Панфёров, Малышкин, Толстой, Березовский, Никифоров, Санников, Гладков… – вспоминал он, – это лишь вершина айсберга, я зараз и не упомню всех, желавших внести правки в «Тихий Дон», дюже много их было. Но доходило до смешного. Иной раз я не мог уразуметь, какими путями у них мысль катится, у этих полудурней. Вот, к примеру, взять сцену с изнасилованием горничной управляющего – помните, когда Мелехов службу начинал в имении Радзивиллово? К этому никто претензий не имел, даже удивительно. Зато другой эпизод сразу же, ещё в редакции «Октября», все единодушно заклеймили. Назвали излишним натурализмом и заставили вымарать. Но когда польку Франю казаки во главе с вахмистром отпороли – тоже ничего, пропустили, а разве это не натурализм? Нет, я этих бездарных редакторишек и критиканов не понимаю. Честное слово, иной раз так и хотелось крикнуть им всем: «Тпрусь, вы, проклятые! Руки прочь! Отдзыньте все от моего романа!» Но сдерживался. До поры, пока не набрал силу. Потом выдал всем, кому причиталось – и на втором съезде писателей, и вообще…

– А что за эпизод-то? – не утерпел я.

– Который заставили вымарать?

– Ну да.

– Их-то много было – кусков, которые повымарывали. Но этот – один из первых. И эпизод-то безобидный, вот сам посуди… Там, в имении Радзивиллово, офицеры жили в двухэтажном доме, каждый в отдельной комнате, и спали они на нормальных кроватях, в полном довольстве и комфорте. А казаков, в том числе и Гришку Мелехова, разместили во флигелях, и ночевать им приходилось на раскинутых вдоль окон нарах. Ну, тогдашние царские офицеры – они поболе наших привыкли к чистоте и порядку: белая кость как-никак… И представьте, какова была реакция офицеров, когда одним весенним солнечным утром перед самым крыльцом роскошного барского дома они обнаружили кучу дерьма. Скандал был страшенный. Но виновника происшествия в тот же день сыскали. Злочинцем выяснился один из молодых казачков: он был зол на начальство за то, что его разместили во флигеле, на нарах, а не в самом доме, как ему хотелось. А сыскали его очень просто: этот дурень подтёр жопу письмом от своей старушки-мамы… Мда-а-а… Хороший был эпизод, юмористический. До сих пор его жалко: ни в одно издание так и не вошёл.

***

– Понятная вещь, что я не из головы фантазировал все эти случаи, – сказал он. – Большинство эпизодов – жизненные, без придумки.

– Как же – жизненные? – усомнился Сергей Егоров. – Вы ведь ни в Первой мировой, ни в Гражданской не участвовали.

– Та и ладно, что не участвовал. Разве обязательно принимать во всём личное участие? Зато я ещё пацанёнком начал рассказы казаков записывать про их военное бытование, вплоть до анекдотов. Ну вот, помню, была такая брехенька про Николая Второго… В самый разгар войны, в феврале пятнадцатого года, прибыл он в Гельсингфорс. Как обычно, поездил туда-сюда, войска посмотрел, береговые укрепления. После поднялся на борт крейсера «Россия». И удивлённо поинтересовался у адмирала Эссена, почему его не встречают орудийным салютом. «Есть десять причин, – ответил адмирал. – Во-первых, у нас мало боеприпасов…»

Он испытующе посмотрел на нас и, помолчав несколько секунд, поинтересовался:

– Что сидите, как рыбы снулые? Разве здесь юмор непонятный?

– Да нет, юмор понятный, – ответил Василий Вялый. – Только я такого эпизода в «Тихом Доне» не припоминаю.

– Правильно. Тут уж некого винить, я его вычеркнул ещё в рукописном варианте. Тесть мой, умный человек, присоветовал максимально изъять всё, касаемое Николашки Кровавого. Я послушался. Да там и было-то с гулькин нос про Николашку, не жалко… А что до эпизодов, которые меня после – из отпечатанной рукописи – заставили вымарать, их намного жальче. Всех сейчас и не упомню… Ну, был, например, ещё такой юмор в романе. Это уже в Добровольческой армии рассказывали офицеры Лисицкому-младшему… Дело произошло в Могилёве, в начале сентября семнадцатого года, сразу после корниловского мятежа. Тогда начальником штаба Ставки был назначен генерал Алексеев вместо генерала Лукомского. И вот, значит, идёт Алексеев по коридору принимать дела. А дисциплина в войсках к тому времени упала дальше некуда. И три солдата-караульных собрались в каком-то чуланчике: режутся в карты на деньги. В азарт вошли, доказывают что-то друг другу, срываются на крик. Генерал услышал картёжный спор и заглянул в тот чуланчик. Солдаты в последний момент спроворились карты сбросить в тёмный угол, под табуретку. Алексеев подозрительно всё осмотрел и спрашивает у вытянувшихся в струнку служивых: «Играли, подлецы?» – «Никак нет, гражданин генерал!» – отвечают вразнобоицу. Тогда новый начальник штаба обращается к одному из солдат: «Ты какую веру исповедуешь?» – «Православную!» – «В таком случае – положив на себя крест, поклянись Господом, что не играл в карты». – Деваться некуда, солдатушка осеняет себя крестным знамением: «Клянусь богом, в карты не играл»… Генерал обращается ко второму: «А ты кто по вероисповеданию?» – «Мусульманин». – «Клянись Аллахом, что не резался в карты». – «Клянусь Аллахом»… Алексеев – третьему солдату: «А ты какой веры придерживаешься?» – «Иудейской». – «Клянись тогда своим богом Яхве и Талмудом, что не играл в карты». – «Ну… Гражданин генерал, а чего я буду клясться? Тот не играл, этот тоже не играл, а с кем тогда я, по-вашему, мог играть-то?»

***

– Не понимаю, Михаил Лексаныч, почему вас заставили выбросить из романа эти эпизоды, – сказал я. – Ни случай с дерьмом в Радзивиллово, ни картёжная байка, на мой взгляд, ни малейшей крамолы из себя не представляли для коммунистической идеологии.

– Да я и сам не разумею, – шевельнул он инеем бровей. – Чума их разберёт. Одно скажу: голову они мне вконец задурили. Каждый старался от романа хоть малый шматочек отчекрыжить и в мусорную корзину спустить. Ну и, конечно, не только писатели клевали меня, заставляя переиначить «Тихий Дон». Были заходы со всяких сторон… Вот, помню, к юбилею советской власти поручили Шостаковичу написать оперу по моему роману. Сначала показалось мне: нормальный мужик Дмитрий, мы даже дружбу водить стали, выпивали несколько раз вместе. Особенно в шестьдесят четвёртом году – ох, мы с ним и его женой Ириной дали жару после фестиваля «Донская музыкальная весна»! Хорошо погуляли… Ну вот, к опере уже либретто составили, Шостакович определил, что Мелехов будет баритон, Аксинья – сопрано, и разное такое… А потом он вдруг является ко мне и гутарит: «Слушай, Михаил Лексаныч, не получается ничего. Ить Гришка не принял советскую власть. Разве можно ставить оперу с такой концовкой – это к юбилею-то? Надо бы исправить: чтобы Мелехов в итоге перекинулся в стан большевиков»! Эх, я осерчал. Послал куда подале этого мудилу. Обиделся Шостакович, ничего не стал писать. Да оно и к лучшему. Оперу «Тихий Дон» уже до него, в тридцать пятом, успел сочинить Ваня Дзержинский – хороший композитор, без формализмов этих разных. Так что не было особой необходимости повторяться… А по второй части романа, раз Шостакович не сдюжил, – тот же Ваня в шестьдесят седьмом сбацал оперу «Григорий Мелехов».

Отбросив окурок в сторону железной дороги, он сощуренным взглядом проследил за его дугообразным полётом. Затем потурсучил пальцами свою засаленную белую сорочку и хрипло рассмеялся:

– С Ваней Дзержинским смешной случай вышел в тридцать седьмом. Тогда же время сами знаете, какое было: народ старался проявлять бдительность, повсюду выглядывал иностранных шпионов… Так вот, Ваня приехал в Москву работать над оперой «Поднятая целина», Большой театр выделил ему комнату, но без телефона; а родной брат Вани, Лёня Дзержинский, писал либретто к той опере: он оставался в Ленинграде и посылал фрагменты текста по почте, а иногда небольшие куски – по телеграфу. Для одной сцены срочно потребовалось изменить фразу, и Лёня заспешил на телеграф. Телеграфистка прочитала, сказала: «Обождите немного», – и вышла. А через минуту появились два сотрудника в штатском и свезли Лёню Дзержинского в НКВД. Несколько суток обретался он под арестом, пока шло разбирательство с пристрастием… А виной всему текст его телеграммы: «Оружие храним надёжно тчк готовы начать по приказу тчк уверены в победе тчк с нами бог тчк».

Он снова посмеялся забавному воспоминанию. После чего, покинув бревно, улёгся рядом с ним в травяную гущину. Поёрзал спиной, устраиваясь поудобнее; и, заложив руки за голову, признался:

– А если честно, я вообще не понимаю оперного жанра, особенно применительно к своим произведениям. Да и Шостаковичу – в последний раз, когда мы поругались – я всё напрямки обсказал. Прямо так и рубанул ему, что это просто клоунская порохня и несусветица, когда секретарь райкома партии поёт: клади, мол, на стол партийный билет! Не годится такие серьёзные заявления петь и танцевать.

***

– Меня всегда дивовало, – говорил он, почёсывая подбородок пальцами с обкуренными охристыми ногтями, – сколь существует на свете людей, желающих сунуть нос в твои дела, насоветовать разных глупостей, заставить переиначить, вывернуть наизнанку любую справную задумку. Я своих литературных советчиков называл шолохоедами. Потому как разжевать чужое творчество и в дерьмо превратить – дело нехитрое, много ума не требует. На этот счёт есть одна хорошая росказня… Ленин и Луначарский заявились на выставку художников-футуристов. Ленин ходит, разглядывает картины и дивуется: «Ничего не понимаю!» Через минуту – Луначарский тоже: «И я ничего не понимаю!» Это были первые и последние советские вожди, которые ничего не понимали в искусстве… Нда-а-а… А остальные дюже много понимать стали да возноситься не по заслугам. Хотя сбрешу, если не скажу, что некоторые правильно сознают своё место в литературе. Особенно молодые писатели. Но тут палка о двух концах, тоже иногда может доходить до смехоты. Многие пытались мне подражать – Фадееву, Панфёрову и всем прочим не пытались, а ко мне немало желающих было прислониться.

– Кто, например? – полюбопытствовал Егоров.

– Та хоть бы тот же Овечкин. Или Софронов: затеял писать роман «Дети Тихого Дона», однако не осилил довести до ума, так и помер, оставив роман незаконченным. А из молодых – Толик… Толик… Да как же его… Приехал ко мне корреспондентом и давай пытать, какой будет финал у «Тихого Дона»: перекинется Мелехов на сторону красных или не успособится. Осерчал я, хотел погнать его к растакой матери. Но охолодил он меня своим благоговейным отношением, особенно когда рассказал, что ещё парубком тринадцатилетним собирался ехать на быках ко мне в Вёшки, да не задалось: тятька с маткой мало не в последний миг успели ухватить его за чуприну… Вот, вспомнил: Толик Калинин, так его звали. Он из корреспондентов потом до писателя дорос, добился известности.

– Это тот самый, который написал «Цыгана»? – уточнил я. – Анатолий Калинин, по его роману ещё сняли сериал про Будулая?

– Он самый. Земляк мой и способный парень, хотя звёзды с неба в жменю не сгребал. «Цыган» и кинолента – это было после, уже в шестидесятых-семидесятых. А пока молодой да ранний, он написал роман «Курганы». Хоть и подражательно мне, а всё ж на фоне той хохломы и мачмулы, какую в большинстве своём стрибуляли члены нашего писательского союза, получилось у Калинина удобоваримо. Не только я, но и Серафимович хорошо к нему отнёсся. Правда, шутковал над Толиком – когда встречал, приветствовал его обычно так: «Ну здравствуй, молодой Шолохов!». А я от души посоветовал ему тикать из столицы на Дон, к своим корням, и там уж выписываться, искать свой стиль. Он казак не стропотный – прислушался, не стал суперечить. Обосновался на хуторе Пухляковском, построил себе двухэтажный дом по-над Доном, засадил деревьями большой надел – вырос целый сад, красота! Пожил там наособицу, соками родимой земли напитался – глядь, и двинулось творчество мало-помалу. И не подражательство уже, не сапоги всмятку. В общем, порадовался я его дальнейшему самостоянию. Всем бы так, да не каждый способен отбросить гонор и, держась родимых корней, писать жизненно, без придумок и разных вихлястых вытребенек.

– Но художественное творчество – это всё же не журналистика, оно подразумевает работу воображения, – возразил Вялый.

– Подразумевает, а как же. Однако чем его меньше, тем лучше. Если на то пошло, вокруг нас каждодневно такие сюжеты коловертятся, что только успевай записывать. А чего нет в жизни, об том народ слагает байки, куда уж нам тягаться с народом-то… Я, до речи, по сию пору собираю разные случаи да казачьи побрехеньки.

С этими словами он извлёк из полиэтиленового пакета изрядно потрёпанную общую тетрадь в картонном переплёте:

– Записываю вот сюда для памяти. Фольклор! Язык современный, правда, дюже исковеркали космополитизмами: геш-ш-шта-а-альт… апгре-е-ейд… тьфу, собачьи команды какие-то, а не слова человечьи. Но ничего, я фиксирую как есть. Реализм, куда денешься. У нас был социалистический, а у вас теперь – капиталистический реализм, едят его мухи.

На обложке тетради шариковой ручкой был выведен заголовок – жирными печатными буквами: «ПТАХ НЕ БЕЗ ВОЛИ, КАЗАК НЕ БЕЗ ДОЛИ».

– Материал для нового романа собираете? – не удержался я от вопроса. – Дадите почитать?

– Касаемо романа мараковал, да не возникает охоты, – он перегнул тетрадь, зажав её поперёк страниц большими пальцами, и быстро, веерно перелистал от начала до конца: все страницы были исписаны. – Выходит, не моё зараз время, чтобы на большой труд замахиваться. А почитать не дам: может, после, когда окончательное доверие у меня заслужите. Как Толик Калинин…

– Я его «Цыгана» не читал, – сказал Вялый, чтобы разрядить повисшее неловкое молчание. – Но сериал про Будулая помню. Такая себе мелодрама, альтернатива модному в ту пору индийскому кино. Большим успехом пользовался у домохозяек. Потом ещё продолжение сняли: «Возвращение Будулая».

– Мелодрамы, сериалы, чертовня вся эта нынешняя мне малоинтересна, – поморщился наш нечаянный знакомец, пряча тетрадь обратно в полиэтиленовый пакет. – Раньше тоже хватало трухи в кинематографе и в театре, но часто из-за творческих блуканий спотыкались творцы да от завзятости не замечали под ногами бакалдин. А сегодняшние режиссёры и писатели, как курвы обозные, спешат удовлетворить публику, работают на низовую потребу. Выходит, цензура нужна, чтобы давать распоясываться низкопоклонцам. Вот Сталин – тот не давал: всех держал в кулаке! Стонали, кряхтели, однако оглядываться не забывали, и какой-никакой уровень сохранялся… Что до режиссёров, слушайте быличку на эту тему. Политпросвет не разрешал постановку пьесы Булгакова «Дни Турбиных», и Сталин, прознав о том, пожелал решить судьбу произведения самолично. Устроили во МХАТе закрытый показ спектакля, на который собрались члены правительства и московские партаппаратчики среднего звена. В ложе со Сталиным сидели Ежов, Бубнов, Каганович и прочее руководство. Вот, значит, отыграли спектакль, Иосиф Виссарионыч подходит к краю ложи и, облокотившись на барьер, молча оглядывает заполненный партийцами зал. Все обретаются в растерянности – гадают, как быть: хлопать или освистывать актёров? Тогда вождь делает несколько хлопков – и в зале как по команде начинаются аплодисменты. После этого Сталин прекращает хлопать и снова облокачивается на барьер ложи. Зал следом за ним замолкает. «Люблю театр, – говорит Иосиф Виссарионыч своим спутникам. – И с партийной дисциплиной, как вижу, у нас всё в порядке». Затем вдругорядь принимается аплодировать – и зал взрывается бурными овациями… После того спектакля Немирович-Данченко всем рассказывал со слезами на глазах: «Я сразу почувствовал, что товарищ Сталин восхищён пьесой! К тому же, как любой великий политик, он обладает даром выдающегося актера!»… Да-а-а, имелось чувство юмора у Иосифа Виссарионыча… К примеру, вот как он со Станиславским познакомился. Приезжает в театр, там его встречает Станиславский и, протянув руку, представляется своей настоящей фамилией: «Алексеев». Сталин пожимает руку и тоже представляется: «Джугашвили»…

– Где-то я последнюю байку слышал, – отметил Егоров. – Или читал.

– Похоже на анекдот, – присоединился к нему Вялый.

– Очень даже похоже, – готовно согласился пришлец из прошлого. – Потому как все анекдоты берутся из жизни. У меня этого добра полная тетрадь, – как бы в подтверждение своих слов он хлопнул ладонью по пакету с надписью «Магнит». – Только они взяты из нынешних времён. А прошлое – оно в голове. Никакой бумаги не достанет, чтобы всё записать, эх-хе-хе… Что до Сталина, то вы, наверное, знаете: он был первым зрителем каждого кинофильма, снятого в стране. Так однажды крутят ему картину «Поезд идёт на восток». Не ахти какое произведение: едет себе поезд, потом останавливается… «Какая это станция?» – интересуется вождь. «Демьяновка», – отвечают ему. «Вот на ней-то я и сойду», – объявляет Сталин и выходит из зала… А министром кинематографии в ту пору был Иван Григорьич Большаков. Боялся Иосифа Виссарионыча страшенно! Однажды явился к нему подписать разрешение на выпуск нового фильма, и тут незадача: авторучка не пишет. Большаков лихорадочно встряхивает её – и чернила выбрызгиваются на брюки Сталина! Министр обмирает, его сердце готово растрыснуться на мелкие шматочки. Да ещё вождь, сощурившись, этак грозно глядит на него своими тигриными глазами – до-о-олго так глядит. А после спрашивает: «Что, Большаков, испугался? Наверное, думаешь, у товарища Сталина это последние штаны?»

***

Так мы сидели, внимая рассказам приблудного чурдаля, не постеснявшегося назваться Шолоховым, и размышляли об ушедших днях советской культуры. О годах, героически растрыньканных и растащенных на цитаты, спущенных в канализацию и уплывающих всё дальше и дальше в полуправдоподобную хмельную марь. И многострадальный пластиковый флакон ходил и ходил по кругу – до тех пор, пока самогон в нём не закончился. А мы ещё некоторое время слушали классика соцреализма, наград чьего имени сегодня удостоились. Или шизика, столь удачно угадавшего нашу коллективную апперцепцию, что по отношению к нему не возникало ни малейшего отторжения. Зато он, после того как разговор коснулся исторических судеб казачества, вдруг прервался на полуслове, обвёл нас взыскующим взглядом – и спросил:

– Вы вообще кто есть по социальному происхождению: казаки али как?

– Казаки, – ответил Василий.

– Я – только наполовину, – признался я.

– Это ничего, – рассудил Шолохов. – Я тоже наполовину, если считать по крови. По крупному счёту, вопрос-то заключается не в кровях, а в самосознании. Нынче мало кто пишет о казаках. Да и в моё время с этим обстояло не лучше… Вот вы, литературная поросль, что излагаете об родном крае? Казачью тему поднимаете?

– Ну… – закатил глаза Егоров, припоминая своё творчество.

– Мы исторические темы не затрагиваем, – пояснил Василий. – Пишем о местных делах, но в свете современности.

– У меня есть два стихотворения о казаках, – сказал я. – Правда, они не исторические: даже не знаю, к какому жанру их отнести.

– Жанры меня не интересуют, – сообщил собеседник. – Давай-ка прочти. Два стихотворения не надо – одного будет достаточно.

– Ладно, – согласился я. И прикурил сигарету, припоминая собственные строки. Сделал затяжку, выдохнул дым в пространство над собой – и принялся декламировать:

На склоне заката, облитого кровью реликтовых птиц,

седлают коней казаки из далёких небесных станиц -

сбиваются в стаи и мчатся в тиши, и верстают маршрут

в неверные сумерки, в пыль уходящих минут;

черны их бешметы, черны сапоги и папахи черны,

и только в зрачках – сумасшедшая сталь восходящей луны.

Ни гика, ни стука; не звякнет нечаянно бранная снасть -

как будто и звуки боятся на тёмную землю упасть.

Несутся безмолвные сотни к мерцающей первой звезде

по мёртвому Дикому Полю, которое ныне – везде.

Вдоль гиблых лиманов, отравленных рек и бесплодных полей

размашистой рысью, а после – намётом пускают коней,

безудержно мчат по украинным вехам родимой земли,

которую в сечах с врагом нестрашливо они берегли,

пока не приспела пора уходить на небесный кордон…

Летят казаки, словно лютая память грядущих времён.

Мелькают, мелькают копыта, едва ли касаясь травы.

Когда б супостат повстречался – ему не сносить головы;

но нет никого: ни чужих, ни своих, ни великой страны -

лишь Дикое Поле… И чёрным потоком – под сенью луны -

подобные стаду могучих кентавров, летят казаки

по следу былого, по древнему космосу русской тоски…

– Эхма, – сказал Шолохов.

– Ну? – уточнил я, желая более развёрнутого отклика.

– Душевно, – признал он. – Однако положительно оценить это стихотворение не могу, хоть ты тресни.

– Почему?

– Потому что оно упадочное.

– Но это не критерий.

– Очень даже критерий.

– В таком случае, он ложный.

– Можешь думать что хочешь, однако я своё мнение выразил. Есенин писал куда лучше тебя, но тоже упадочно – отступил от течения современности, вот и не уберёгся, диалектика жизни его задушила. А жаль, стихи Есенина я люблю. Даже позаимствовал кое-что из его поэзии.

– В каком смысле?

– В самом что ни на есть прямом.

– Например?

– Экий ты въедливый. Желаешь конкретных примеров?

– Да.

– Добре, зараз скажу, если память не обманет.

С этими словами он прикрыл глаза, вспоминая. Молчал с минуту, покачивая головой. Затем объявил:

– Слушай.

И принялся перечислять свои умышленные эпигоналии. Без сожаления, даже с некоторой гордостью:

У Есенина: «Голубая да весёлая страна» – у Шолохова: «голубая приветливая страна». И ещё раз: «по голубой весёлой земле».

У Есенина: «Со снопом волос твоих овсяных» – у Шолохова: «желтоватые, цвета незрелого овса, вьющиеся волосы».

У Есенина: «Там лунного хлеба Златятся снопы» – у Шолохова: «пшеничная россыпь звёзд».

У Есенина: «Изба-старуха челюстью порога Жуёт пахучий мякиш тишины» – у Шолохова: «Ставни дома наглухо стиснули голубые челюсти».

У Есенина: «Заневестилася… роща» – у Шолохова: «Сады обневестились».

У Есенина: «В пряже солнечных дней Время выткало нить» – у Шолохова: «голубая пряжа июльских дней». И ещё раз: «Отравленная бабьим неусыпным горем, разматывалась пряжа дней».

У Есенина: «Так мельница, крылом махая, С земли не может улететь» – у Шолохова: «За ветряком сипел ветер. Казалось Григорию, будто над ним кружит, хлопая крыльями, и не может улететь большая птица».

У Есенина: «Отелившееся небо Лижет красного телка» – у Шолохова: «Ласковым телком притулялось к оттаявшему бугру рыжее потеплевшее солнце».

У Есенина: «Язык сограждан стал мне как чужой, В своей стране я словно иностранец», у Шолохова: «Две или три заспанные бабы повстречались Григорию неподалёку от колодца. Они молча, как чужому, кланялись Григорию».

У Есенина: «ветер рассыпал звонистую дробь» – у Шолохова: «дробя сапогами звонистый ледок».

– …Я у него намного больше заимствовал, но всего сейчас не припомню, – сообщил наш собеседник.

– Плагиат, – пригвоздил Василий.

– Ничего подобного, – отринул обвинение мужик, похожий на эманацию Шолохова.

– Эпигонство, – уточнил Сергей.

– Вздор утверждаете оба, – последовало незамедлительное возражение. – Не попадайтесь в придуманную бездарями ловушку. Есенин обогатил язык, спасибо ему, но пользоваться теперь может каждый. А иначе зачем ему было стараться и класть жизнь на словесные загогулины? Всякая находка должна перебродить на своих дрожжах, а потом идти в массы. К тому же Есенин воспевал красоту рязанских раздолий и Оки, а у меня речь об тихом Доне, это большая разница. У него крестьянское основание, а у меня – казачье. Хотя одно другому не мешает.

– Вряд ли это можно назвать дихотомией врождённых идей, – обобщил Егоров. – По-моему, тут не обошлось как минимум без элементов эпигонства.

– Или без соприродности метафорических систем, – предположил Василий.

– Скажи ещё – художественных универсумов, – сыронизировал Сергей. – Впрочем, в мировой литературе существует немало примеров так называемых сквозных образов и даже бродячих сюжетов. Verba volant – слова летучи – этот тезис выдвигали ещё в эпоху античности. Возможен и другой вариант: построение творческого метода на пародировании и деконструкции. Но ваши примеры вряд ли потянут даже на стилизацию.

– Ди-и-ихотоми-и-ия, – передразнил пришлец. – Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка. Хватит напускать на себя умственный вид, я и слов-то таких не знаю.

– Дихотомия – это когда бабка любит чай горячий, а внучка любит хрен стоячий, – пояснил Василий.

– А вы с ним в жизни встречались? – поинтересовался я у человека, похожего на классика соцреализма.

– С Есениным? – уточнил он.

– С ним.

– Не довелось, да что ж теперь. Каждый из нас – своего рода послание. Загвоздка в том, что общество редко умеет отыскать ключи для расшифровки посланий. Единственная надежда на родственные души, которые иногда умудряются разглядеть друг дружку… Жаль, не встретил я Есенина, зато тех, кто его кусал да подкусывал, очень хорошо знал, и на себе прочувствовал хватку всей этой писательской своры. Вот какое диво-то: литературно бездарные люди, а ярлыки навешивать были те ещё мастера! Придумали термин «есенинщина» и пустили гулять по газетам пакостное словцо. Обвиняли его в пьянстве, а сами-то пили нисколько не меньше. Да ещё рядили Есенина в антисемиты, дурачьё. Хоть бы сообразили своими дырявыми макитрами, что первая жена у него – Зинаида Райх – еврейка, и двое детишек от неё, выходит, полукровки. Да и последняя его баба, Бениславская, того же роду-племени: она потом застрелилась на есенинской могиле… У него и в стихах про то, как его гнобили, сплошь и рядом строчки рассыпаны: «Меня в России травят так же, как на охоте травят волка…», «Моя поэзия здесь больше не нужна, да и, пожалуй, сам я здесь не нужен…», «Мне на Руси теперь нет жизни…».

Он помолчал немного, как если бы хотел сказать ещё что-то, однако сомневался, стоит ли это делать. Затем сделал неопределённый жест и продолжил:

– Когда Есенин повесился, его похоронили с большими почестями за государственный кошт. Троцкий опубликовал в «Правде» некролог, в котором называл поэта «звонким подмастерьем революции». Через несколько месяцев издали сборник «Памяти Есенина» – опять же, со вступительной статьёй Троцкого. Однако миновало ещё с полгода или около того, и всё переменилось. Со страниц газет РАППовские писаки стали обливать его ушатами помоев. Даже Бухарин не поленился написать статью в «Правду» – «Злые заметки» она называлась: там снова прозвучало поганое словцо «есенинщина». Дескать, это не поэзия, а напудренная матерщина, смоченная пьяными слезами. Книги Есенина скоренько изъяли из продажи, а неизданные рукописи конфисковали. Тут уж все щелкопёры подхватили хором: есенинщина, упадочничество, кабацкий угар и тому подобное. Бичевали покойного со всех боков, ровно он враг народа… Только вот какая штука: почти все его хулители потом получили по заслугам. Кто в лагерях загинул, а кого и к стенке поставили. Даже таким мелким шавкам, как Тиняков, воздалось за подлость.

– Тиняков? – отреагировал я на незнакомую фамилию. – Кто такой?

– Вот видишь, никто сегодня не помнит его имени. А какой гоноровый был стихотворец, как рвался к славе! Добре, раз вы не слыхали о таком, зараз расскажу…

***

Среди поэтов Серебряного века трудно найти кого-либо более беспринципного, нежели Александр Тиняков. Этот человек проповедовал порок и лез из кожи вон, чтобы взмыть к литературной известности на волне декаданса. Его стихи находил талантливыми Александр Блок; он был на короткой ноге с Георгием Ивановым, Владиславом Ходасевичем, Борисом Садовским, Осипом Мандельштамом, Зинаидой Гиппиус и Дмитрием Мережковским. Стезя маргинала не пугала Тинякова, и он изощрялся в стихах примерно такого толка:

Любо мне, плевку-плевочку,

По канавке грязной мчаться,

То к окурку, то к пушинке

Скользким боком прижиматься…

Не будет преувеличением сказать, что Тиняков являлся пикантным, но вполне органичным ингредиентом в петербургском литературном бульоне. Он блистал в салоне Мережковских, цитируя по памяти Канта и целые главы из Талмуда, а позже стал завсегдатаем литературного кафе «Бродячая собака». Гулял широко: пил без меры, нюхал кокаин, зависал в борделях; несколько раз его доставляли в психбольницу с белой горячкой. Поэтическая всеядность бросала его всё глубже в пучину гнусности. «Стихи надо писать так, что если бросить стихотворением в окно, то стекло разобьётся», – такую запись сделал в дневнике потрясённый Даниил Хармс, прочитав сборник натуралистических поэз Тинякова.

Ни в чём не зная меры, он опубликовал в газете «Земщина» статью под названием «Русские таланты и жидовские восторги», в которой содержались обидные, несправедливые, откровенно глумливые строки:

«Приехал в прошлом году из Рязанской губернии в Питер паренёк – Сергей Есенин.

Писал он стишки, среднего достоинства, но с огоньком, и – по всей вероятности – из него мог бы выработаться порядочный и полезный человек. Но сейчас же его облепили литераторы с прожидью, нарядили в длинную, якобы «русскую» рубаху, обули в «сафьяновые сапожки» и начали таскать с эстрады на эстраду. И вот, позоря имя и достоинство русского мужика, пошёл наш Есенин на потеху жидам и ожидовелой, развращённой и разжиревшей интеллигенции нашей… Со стороны глядеть на эту «потеху» не очень весело, потому что сделал Есенин из дара своего, Богом ему данного, употребление глупое и подверг себя опасности несомненной. Жидам от него, конечно, проку будет мало: позабавятся они им сезон, много – два, а потом отыщут ещё какую-нибудь «умную русскую голову», чтобы и в ней помутился рассудок…»

Тиняков подписал статью псевдонимом «Одинокий», но литературный мир тесен, и пакостника скоро вычислили. После этого все от него отвернулись. Его не принимали в литературных салонах; двери редакций печатных изданий перед ним закрылись – «проклятому» поэту стало нечем зарабатывать на жизнь. И он уехал из Петрограда в Орёл, где несколько лет прозябал в забвении.

Когда грянула Гражданская война, Тиняков принял сторону большевиков, стал сотрудничать с ЧК и публиковать в орловских газетах рифмованные агитки. А затем отправился в Петроград, дабы предпринять ещё одну попытку покорить литературный Олимп. В прессе снова стали появляться его разнузданные стихотворные опусы:

Со старой нищенкой, осипшей, полупьяной

Мы не нашли угла. Вошли в чужой подъезд.

Остались за дверьми вечерние туманы

Да слабые огни далёких, грустных звезд.

И вдруг почуял я, как зверь добычу в чаще,

Что тело женщины вот здесь, передо мной,

И показалась мне любовь старухи слаще,

Чем песня ангела, чем блеск луны святой.

И ноги пухлые покорно обнажая,

Мегера старая прижалася к стене,

И я ласкал её, дрожа и замирая,

В тяжёлой, как кошмар, полночной тишине.

Засасывал меня разврат больной и грязный,

Как брошенную кость засасывает ил, –

И отдавались мы безумному соблазну,

А на свирели нам играл пастух Сифил!

Наряду с декадентскими экзерсисами, подобными вышеприведённому, Тиняков споро строчил и издавал идеологические брошюрки с названиями типа: «Пролетарская революция и буржуазная культура». Однако в окормлении подобными личностями революция не нуждалась, и он остался незамеченным партийным руководством.

В своих мемуарах «Белый коридор» Владислав Ходасевич описал встречу с Тиняковым той поры:

«Я жил тогда в петербургском Доме Искусств. В дверь мою постучались – на пороге стоял Одинокий, даже не постаревший, только оборванный, – но мы все ходили тогда оборванными. Приехал он прямо из Казани, где, оказывается, года два редактировал газету.

– Значит, вы теперь коммунист? – спросил я.

– Нет, но мне с большевиками по пути, поскольку они отрицают Бога. Бога я ненавижу, Владислав Фелицианович, – прибавил он конфиденциальным тоном.

– А Бабу-Ягу?

Он ухмыльнулся:

– Вы хотите сказать, что если я ненавижу Бога, то, значит, верю в Него? Ну что ж? Оно, может быть, так и есть.

Он заставил меня написать ему стихи в альбом и ушёл. Его поселили в том же Доме Искусств, в той части, которая была предназначена для неопрятных жильцов. Там он пьянствовал и скандалил. По ночам приводил к себе тех десяти-двенадцатилетних девочек, которые днём продавали на Невском махорку и папиросы. Его соседка по комнате, старушка, бывшая артистка Мариинского театра, жаловалась, что он стучит к ней в тонкую дощатую перегородку и ругается:

– Скоро ты, старая ведьма, угомонишься? Перестань ворочаться, дьяволица, не мешай!

Он пробовал заняться литературной работой – из этого ничего не вышло. Меж тем, нужны были деньги. Перед самым моим отъездом из Петербурга я встретил его на Полицейском мосту. Он был в новых штиблетах и сильно пьян. Оказалось – поступил на службу в Чека.

– Вы только не думайте ничего плохого, – прибавил он. – Я у них разбираю архив. Им очень нужны культурные работники.

И подняв верхнюю губу, он захихикал. Больше я его не видел».

Касательно литературной работы ошибся Ходасевич: писать стихи Одинокий не бросил до конца жизни. Просто в печать их принимали всё реже. Потому что трудно найти благодарного читателя произведений наподобие этого:

Пищи сладкой, пищи вкусной

Даруй мне, судьба моя,

И любой поступок гнусный

Совершу за пищу я.

Я свернусь бараньим рогом

И на брюхе поползу,

Насмеюсь, как хам, над Богом,

Оскверню свою слезу.

В сердце чистое нагажу,

Крылья мыслям остригу,

Совершу грабёж и кражу,

Пятки вылижу врагу.

За кусок конины с хлебом

Иль за фунт гнилой трески

Я, порвав все связи с небом,

В ад полезу, в батраки.

Дайте мне ярмо на шею,

Но дозвольте мне поесть.

Сладко сытому лакею

И горька без пищи честь.

Не удержался «проклятый» поэт ни в ЧК, ни в литературе. Не вписался в эпоху и покатился по наклонной. Пил беспробудно, денег на жизнь не хватало, и он стал профессионально нищенствовать. Маячил на углу Невского и Литейного проспектов с картонной табличкой на груди: «Подайте бывшему поэту».

А в 1930 году его арестовали и приговорили к трём годам лагерей за антисоветскую агитацию. Что нисколько не удивительно, ибо при обыске у него изъяли дневники, в которых на чём свет стоит поносились советская власть, партия и правительство. В комплекте с дневниками была обнаружена целая кипа ругательных стихов такого пошиба:

Чичерин растерян и Сталин печален,

Осталась от партии кучка развалин.

Стеклова убрали, Зиновьев похерен,

И Троцкий, мерзавец, молчит, лицемерен.

И Крупская смотрит, нахохлившись, чортом,

И заняты все комсомолки абортом.

И Ленин недвижно лежит в мавзолее,

И чувствует Рыков верёвку на шее.

Через три года Тиняков вышел на свободу, но его здоровье было бесповоротно подорвано, и ещё через год он умер в одной из ленинградских больниц. Не нашлось ни одного собрата по перу, который помянул бы его добрым словом. А уж о читателях и говорить не приходится.

***

Далее наша беседа изгибалась в разные стороны, хотя продолжала придерживаться литературного русла. Мы рассуждали о понятиях и скрытых знаках, о национальном и наднациональном в творчестве, о метасюжетах и ментальных доминантах авторов и их произведений. Мы спорили о литературном холопстве и влиянии социальных клише на развитие языка в эпоху постмодерна, об архитектонике и факторах актуализации различных произведений, о мифопоэтических универсалиях и конвергенции архетипических систем под давлением глобализации, всепобеждающих мемов и клиповости сознания. Мы припадали к кастальскому ключу мировой классики и замахивались на забронзовевшие персоналии, перескакивали из одного времени в другое и строили мосты между берегами, вспоминали личное и незло подкалывали друг друга.

А ёмкость из-под самогона была пуста, и от этого факта деваться было некуда.

Мы то полусидели, то полулежали подле пересохшего источника вдохновения, и колебания наших мыслей пронизывали напластования веков и нарративов, и, по всей вероятности, были когерентны колебаниям первородного вселенского хаоса. Однако жажда – не тётка и не дядька, а гораздо хуже и неумолимее. Посему вскоре было решено заполировать самогон пивком.

И Василий Вялый, дипломант, медалист и лауреат множества литературных конкурсов и фестивалей, турниров и форумов, поднялся со своего места и оптимистическим шагом направился в магазин.

***

…А я сегодня уже вконец озверел от этого нескончаемого сидения перед компьютером. В глаза мои впору вставлять спички, поскольку они сами собой закрываются от непрерывного муторного пяленья в экран монитора; вокруг меня марит африканская жара, от сигарет во рту стоит постоянная горечь, кофе уже в глотку не лезет, и от не успевающих воплотиться в строки воспоминаний пухнут нейроны и дребезжат синапсы.

Что я, нанимался на такую каторгу? Дело к вечеру, а я ещё ни в одном глазу. Да провались оно к чертям собачьим, это писательство!

Архимед советовал молчать, пока ты не в состоянии сказать нечто такое, что будет полезнее твоего молчания. А я уже не в состоянии, факт. Пора идти пить пиво. С чувством, как всегда, недовыполненного долга и огромного облегчения.

Когда-нибудь довспоминаю о своих постмедальных перипетиях. Может, в этой, а может, в следующей жизни, если надумаю застрелиться от безнадёги, как Фадеев. Нет, скорее как Маяковский. Ни за какой вариант пока не стану ручаться. Однако если сейчас успею добежать до ближайшей пивнухи, не сдохнув от жажды, то можно считать, что ещё не всё потеряно.